- •Биохимия мышечной ткани

- •1. Функции и виды мышечной ткани

- •Поперечно-полосатая мускулатура

- •Механизм мышечного сокращения

- •Регуляция мышечного сокращения. Тропомиозин

- •2. Регуляция сокращения и расслабления мышц в живой клетке

- •3. Механизмы энергообеспечения мышечной ткани

- •Специальные реакции субстратного фосфорилирования

- •4. Изменение метаболизма при мышечной работе

Лекция №31. Биохимия нервной ткани.

1. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕРВНОЙ ТКАНИ.

2. ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В НЕРВНОЙ ТКАНИ.

3. ХИМИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕРВНОЙ ТКАНИ. Функции нервной системы:

1. координация и регуляция обмена веществ,

2. обеспечение связи организма с внешней средой.

Химический состав нервной ткани сложен и неоднороден, как в целом и сама нервная ткань. Отличия в химическом составе носят в основном количественный характер. В сером веществе 77 -81% воды, в белом-70%. Содержание белков в нервной ткани меньше, чем в некоторых других тканях (печень, мышцы). Их больше в сером веществе и меньше в периферических нервах. В нервной ткани содержится больше сложных белков: ЛИПОПРОТЕИНЫ (миелиновые оболочки), ФОСФОПРОТЕИНЫ, НУКЛЕОПРОТЕИНЫ (ДНП, РНП), ГЛИКОПРОТЕИНЫ (нейрокератин), En.

Наибольший интерес представляют нейроспецифические белки:

1. белок S-100 (растворим в 100% растворе (NH4)2SO4). Он повышается в ткани мозга в эксперименте при обучении и эмоциональном воздействии. Считают, что этот белок отвечает за формирование зависимостей (алкогольной, наркотической). ПРОПРОТЕИН - антитело к белку S-100, понижает его содержание в ткани мозга.

2. Белок 14-3-2 играет важную роль в формировании памяти.

3. НЕЙРОПЕПТИДЫ - играют роль нейромедиаторов и гормонов. Пептиды памяти, боли, сна. Не белковые азотистые соединения те же самые, что и в других тканях, но отличаются по

количественному составу. В нервной ткани много свободных аминокислот, г.о. дикарбоновых (ГЛУ, ГЛН, ACП, АСН), ГАМК, ароматические аминокислоты, ЦАМФ и ЦГМФ. Углеводов незначительное количество:

1. резервные углеводы - гликоген (0,1 %)

2. глюкоза (1 -4мкмоль/л)

3. гексозофосфаты

4. триозофосфаты

5. ПВК

6. молочная кислота.

ЛИПИДОВ в сером веществе 25%, в белом веществе 50%.

1. ФОСФОЛИПИДЫ (до 50%) - ПЛАЗМОГЕН АЦЕТАЛЬФОСФАТИДЫ.

2. ГЛИКОЛИПИДЫ - ЦЕРЕБРОЗИДЫ, ГАНГЛИОЗИДЫ.

3. ВЖК - в основном непредельные, содержащие по 4 - 5 двойных связей.

4. Холестерин (25%) в свободном виде. Мозг даже называют депо холестерина.

5. Нейтральные жиры - в незначительном количестве в головном, но в большом количестве в периферических нервах.

Минеральные вещества представлены катионами калия, натрия, кальция, магния, железа, меди, цинка, в качестве анионов выступают анионы белков и фосфаты.

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В НЕРВНОЙ ТКАНИ. Особенности энергетического обмена.

1. В ткани головного мозга очень высока интенсивность дыхания. Мозг потребляет кислород больше, чем постоянно функционирующий миокард, на 20% больше покоящиеся мышцы. 20 - 25% всего кислорода приходится на долю головного мозга, у детей грудного возраста -50%. За 10 секунд мозг поглощает весь кислород, находящийся в ткани. Из этого следует особая важность адекватного кровоснабжения нервной ткани. Прекращение кровоснабжения ГМ 6 -8 секунд приводит к потере сознания.

2. Основным субстратом окисления является глюкоза. ДЫХ. КОЭФ.=V(СО2)/V(О2)=1,0

Мозг это единственный орган, использующий в качестве источника энергии исключительно глюкозу.

3. До 70% АТФ используется для поддержания ионных градиентов (удаление натрия из клетки).

ОСОБЕННОСТИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА.

Исходный субстрат окисления - глюкоза. 85% окисляется аэробно. Функция головного мозга зависит от концентрации глюкозы в крови. ГИПОГЛИКЕМИЯ ведёт к судорогам, смерти. 0,1% гликогена обновляется в ткани мозга за 4 часа. Распад идет двумя путями: ФОСФОРОЛИТИЧЕСКИМ и ГИДРОЛИТИЧЕСКИМ.

При нарушении обмена углеводов нарушается функция головного мозга. Эффект снотворных веществ связан с торможением окисления углеводов. Недостаток витамина BI ведёт к нарушению углеводного обмена и полиневритам.

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА БЕЛКОВ И АМИНОКИСЛОТ.

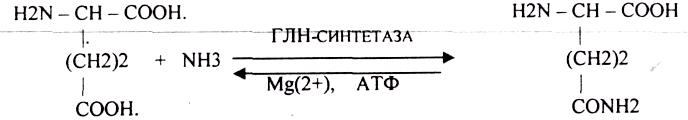

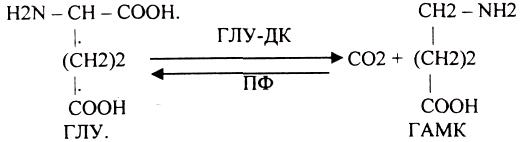

При возбуждении нервной ткани нарушается распад белков и аминокислот и повышается содержание аммиака в клетках. Во время торможения и сна количество аммиака снижается. Аммиак токсичен для ткани головного мозга и обезвреживается ГЛУ с образованием амидов (ГЛН)

ГПН проникает через мембраны и выходит из клетки.

РОЛЬ ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ОБМЕНЕ ВЕЩЕСТВ.

1. ГЛУ связывает аммиак

2. ТРАНСАМИНИРОВАНИЕ, следовательно, образование заменимых аминокислот

3. ДЕКАРБОКСИЛИРОВАНИЕ

4 ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЗАМИНИРОВАНИЕ

5. Является нейромедиатором возбуждающего действия

6. Стабилизирует содержание калия в клетке.

До 10% глюкозы превращается в нервной ткани в ГЛУ. ГЛУ применяется в качестве лечебного средства при ЧМТ.

ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА.

Нейтральные жиры не используются как энергетический материал в нервной ткани. ФОСФО и ГЛИКОЛИПИДЫ играют в основном структурную роль, как компоненты мембран.

ХИМИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ. Химическими передатчиками являются нейромедиаторы:

1. АЦЕТИЛХОЛИН

2. БИОГЕННЫЕ АМИНЫ

3. АМИНОКИСЛОТЫ (ГЛУ, ГЛИ)

4. НЕЙРОПЕПТИДЫ.

В передаче нервного возбуждения участвуют:

1. Натриевый насос (АТФ -аза)

2. Натриевые каналы

3. Калиевые каналы.

Этапы передачи нервного возбуждения.

1. Нервный импульс

2. Освобождение медиатора

3. Диффузия медиатора через синаптическую щель

4. Присоединение медиатора к рецептору

5. Изменение конфигурации рецептора

6. Открытие калий -натриевых каналов

7. Инактивация медиатора

8. Удаление натрия из клетки с помощью АТФ-азы.

В покое натрий удаляется из клетки, и мембрана становится проницаемой для калия. Калий выходит из клетки и внутри клетки наблюдается положительный потенциал - ПП (70мВ) При возбуждении натрий -калиевые каналы открываются, натрий заходит в клетку, калий выходит из клетки. Но т.к. концентрация натрия снаружи больше, его в клетку заходит больше. Это приводит к понижению отрицательного заряда внутри клетки и мембрана деполяризуется. Это и есть начало передачи импульса по мембране. ОБРАЗОВАНИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ. В ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ синапсах основной медиатор - АЦЕТИЛХОЛИН. Образуется из холина.

![]()

Ацетилхолин разрушается с помощью ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ.

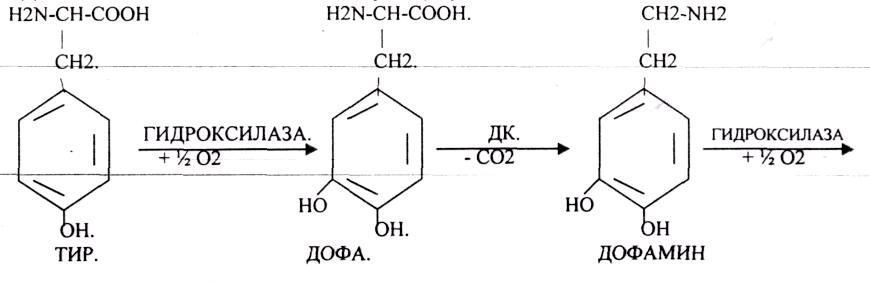

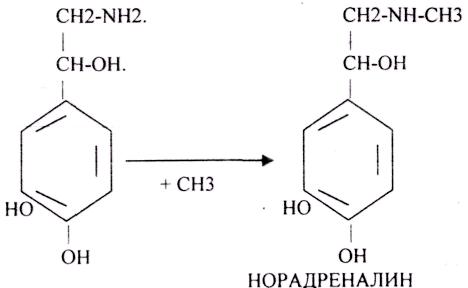

В АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ синапсах медиаторы образуются из ТИР.

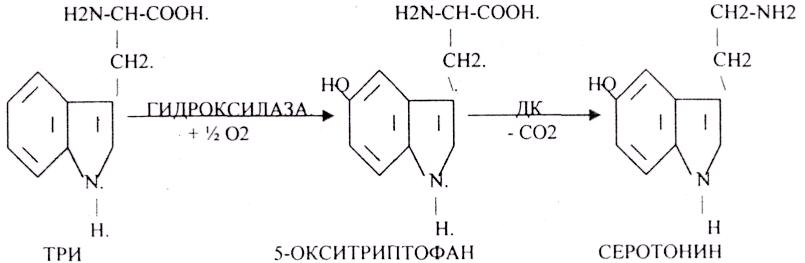

В СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИХ синапсах медиатор образуется из ТРИ.

Они разрушаются МОНОАМИООКСИДАЗОЙ (МАО).

Биохимия мышечной ткани

1. Функции и виды мышечной ткани

Мышечная ткань составляет 40 % от веса тела человека. Биохимические процессы, протекающие в мышцах, оказывают большое влияние на весь организм человека.

Функция мышц - и постоянной температуре. Ни один искусственный механизм к этому неспособен. Механическое движение, в котором химическая энергия превращается в механическую при постоянном давлении.

Поперечно-полосатая мускулатура

Функциональная единица - саркомер.

Толстая нить. Состоит из молекул белка миозина. Миозин - крупный олигомерный белок, молекулярная масса 500 кДа, состоит из 6 субъединиц, попарно одинаковых.

Тяжелая цепь: на С-конце - -спираль, на N-конце - глобула. При соединении двух тяжелых цепей С-концевыми участками образуется суперспираль. Две легкие цепи входят в состав глобулы (головки). Стержневой участок суперспирали имеет 2 отдела, где спирали оголены - эти места открыты для действия протеолитических ферментов и имеют повышенную подвижность.

Свойства миозина.

1. В физиологических условиях (оптимальные pH, температура, концентрации солей) молекулы миозина спонтанно взаимодействуют между собой своими стержневыми участками ("конец в конец", "бок в бок") с помощью слабых типов связей. Взаимодействуют только стержни, головки остаются свободными.

2. Молекула миозина обладает ферментативной активностью (АТФ-азная активность: АТФ + Н2О-->АДФ + Ф). Активные центры расположены на головках миозина.

Стадии ферментативной реакции.

1-я стадия. Сорбция субстрата. В ходе этой стадии АТФ фиксируется на адсорбционном участке активного центра головки миозина.

2-я стадия. Гидролиз АТФ. Происходит на каталитическом участке активного центра головки. Продукты гидролиза (АДФ и Ф) остаются фиксированными, а выделившаяся энергия аккумулируется в головке.

Примеч.: чистый миозин in vitro обладает АТФ-азной активностью, но она очень низка.

3-я стадия. Миозин способен взаимодействовать с актином тонких нитей. Присоединение актина к миозину увеличивает АТФазную активность миозина, в результате скорость гидролиза АТФ возрастает в 200 раз. Ускоряется именно 3-я стадия катализа. Освобождение продуктов реакции (АДФ и Ф) из активного центра головки миозина.

Примечание: чистый миозин обладает ферментативной активностью, но она очень низкая.

Миозин своими головками способен взаимодействовать с актином (актин- сократительный белок), входящим в состав тонких нитей.

Присоединение актина к миозину мгновенно увеличивает АТФ-азную активность миозина (больше, чем в 200 раз). Актин является аллостерическим активатором миозина.

Тонкие нити. В состав тонких нитей входят три белка: сократительный белок актин; регуляторный белок тропомиозин; регуляторный белок тропонин.

Актин - небольшой глобулярный белок, его молекулярная масса - 42 кDа. G-актин представляет собой глобулу. В физиологических условиях его молекулы способны к спонтанной агрегации, образуя F-актин.

В состав тонкой нити входят две F-актиновые нити, образуется суперспираль (2 перекрученные нити). В области Z-линий актин прикрепляется к a-актинину.