- •I. Спланхнология…………………………………….….……………………………………...4

- •1. Пищеварительная система .………………………………………………………….4

- •2. Дыхательная система……………………………………………………………..........36

- •3. Мочевыделительная система……………………………………………………....52

- •4. Половая система…………………………….……………………………………….......59

- •5. Эндокринная система………………………………………………………………...75

- •II. Сердечно-сосудистая система…………………………………………………....95

- •1. Сердце…………………………………..…………………………………………………..98

- •2. Артериальная система…………………………..………………………………….109

- •3. Венозная система……………………………………………………………………...134

- •4. Лимфатическая система…………………………………..……………………….....153

- •5. Иммунная система…………………………………….…………………….……….......173

- •I. Спланхнология

- •1. Пищеварительная система, systema digestorium

- •3) Топография. Находится в собственной полости рта. Имеет большую подвижность и может частично выходить за пределы ротовой полости.

- •Анатомическое строение.

- •7) Возрастные особенности.

- •4) Строение.

- •4) Гистологическое строение.

- •Гистологическое строение.

- •Возрастные особенности.

- •Гистологическое строение. Оболочки:

- •3) Анатомическое строение.

- •4)Гистологическое строение.

- •Анатомическое строение.

- •Классическая печеночная долька.

- •6) Возрастные особенности.

- •7) Диагностика.

- •Vesica urinaria;9 - jejunum;10 - colon transversum;11 - полость большого сальника;12 - mesocolon transversum;13

- •Отношение органов брюшной полости к брюшине

- •2. Дыхательная система, systema respiratorium

- •Анатомическое строение.

- •Гистологическое строение.

- •К мелким парным эластическим хрящам гортани относятся:

- •2.Щитонадгортанная мышца, m. Thyroepiglotticus, лежит сбоку от lig. Thyroepiglotticum:

- •5) Гистологическое строение. Альвеолярное дерево, arbor alveolaris.

- •3. Мочевыделительная система, systema uropoetica

- •6) Гистологическое строение почки.

- •4. Половая система, systema genitalia

- •Источники развития мужских и женских половых органов

- •Анатомическое строение.

- •Строение.

- •Анатомическое строение. Выделяют 4 части:

- •Гистологическое строение. Выделяют 7 слоев:

- •Анатомическое строение. Выделяют:

- •5. Эндокринная система

- •Классификация эндокринных желёз по источникам развития

- •Эндокринная часть поджелудочной железы, pars endocrina pancreatis

- •Регуляция углеводного обмена

- •II. Сердечно-сосудистая система

- •1. Сердце, cor

- •Перкуторные границы сердца

- •Места проекции и наилучшей аускультации клапанов сердца на передней стенке грудной клетки

- •2. Артериальная система, systema arteriosum

- •Артерии малого круга кровообращения, arteriae circuli sanguinis minoris

- •Артерии большого круга кровообращения, arteriae circuli sanguinis majoris аорта, aorta

- •Плечеголовной ствол, truncus brachiocephalicus;

- •Левая общая сонная артерия, a. Carotis communis sinistra;

- •3.2. Брюшную аорту, aorta abdominalis.

- •Плечеголовного ствола, truncus brachiocephalicus;

- •Левой общей сонной артерии, a. Carotis communis sinistra;

- •Правую общую сонную артерию, a. Carotis communis dextra;

- •Правую подключичную, a. Subclavia dextra.

- •I. Ветви передней группы:

- •Задние ветви:

- •Ветви средней группы:

- •Ветви первого отдела:

- •Ветви второго отдела:

- •Ветви третьего отдела.

- •Внутренностные ветви брюшной аорты, rr. Viscerates, делятся на парные и непарные.

- •Желудок отвёрнут кверху:

- •Нижняя брыжеечная артерия, a. Mesenterica inferior.

- •3. Венозная система, systema venosum

- •Вены малого круга кровообращения, venae circuli sanguinis minoris

- •Вены большого круга кровообращения, venae circuli sanguinis majoris система верхней полой вены, V. Cava superior

- •I. Синусы твердой оболочки головного мозга.

- •Диплоические вены костей свода черепа.

- •Венозные сплетения основания черепа.

- •Вены головного мозга (мозговые вены).

- •Поверхностные мозговые вены, VV. Cerebri superficiales.

- •Вены глазницы.

- •Верхние и нижние ягодичные вены, VV. Gluteae superiores et inferiores.

- •Запирательные вены, VV. Obturatoriae.

- •Подвздошно-поясничная вена, V. Iliolumbalis.

- •Поверхностная вена, окружающая подвздошную кость, V. Circumfiexa ilium superficialis;

- •Поверхностная надчревная вена, V. Epigastrica superficialis; Сопровождают одноименные артерии.

- •Желчнопузырная вена, V. Cystica (от желчного пузыря);

- •Правая и левая желудочные вены, VV. Gasricae dextra et sinistra (от желудка);

- •Предпривратниковая вена, V. Prepylorica;

- •4. Лимфатическая система, systema lymphoideum

- •5. Иммунная система, systema immunopoetica

- •II. Сердечно-сосудистая система…………………………………………………....95 4

- •1. Сердце…………………………………..…………………………………………………..98 4

- •2. Учебные и методические пособия, практикумы

I. Спланхнология

1. Пищеварительная система, systema digestorium

Пищеварительная система представляет собой комплекс органов, функция которых заключается в механической и химической обработке пищевых продуктов, всасывании питательных и выделении оставшихся неперевариванными составных частей пищи.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФИЛОГЕНЕЗА

Пищеварительные процессы у простейших организмов осуществляются внутриклеточно в пищеварительных вакуолях под действием ферментов, поступающих из эндоплазмы.

Впервые пищеварительная система, как совокупность однородных органов, сходных по своему общему строению, функции и развитию, начинает формироваться у кишечнополостных. За счет втягивания энтодермы образуется гастральная полость, которая сообщается с внешней средой только одним отверстием - ротовым. Оно же одновременно служит для выбрасывания непереваренных остатков пищи. У плоских червей (трематод) пищеварительная трубка так же заканчивается слепо, однако состоит уже из двух отделов - переднего эктодермального, представленного хорошо развитой глоткой, и среднего (кишечник), развивающегося из энтодермы.

У круглых червей появляется третий отдел пищеварительного тракта - задний. Он образуется путем втягивания эктодермы на заднем конце тела, соединяется с полостью средней кишки и заканчивается анальным отверстием. С появлением задней кишки пища продвигается только в одном направлении, что обеспечивает более полное ее усвоение.

Затем в стенке кишки появляются мышечные элементы, обеспечивающие перистальтику (кольчатые черви), развивается сеть кровеносных сосудов, формируются приспособления для измельчения пищи (челюсти).

Пищеварительный тракт рыб, особенно хрящевых, дифференцирован. В ротовой полости по краю челюстей, а у некоторых по всей поверхности ротовой полости располагаются зубы, которые имеют однотипное строение и функции, гомодонтная система. Отверстие рта перемещается в нижние отделы головы. Смена зубов происходит в течение всей жизни. Ротовая полость переходит в глотку. За ней следует короткий пищевод, затем желудок. В кишечнике выделяют тонкий и толстый отдел, который заканчивается анусом. Кишечник образует петли.

У амфибий ротовая полость не отделена от глотки. В толще языка появляются мышцы. На границе тонкой и толстой кишок появляется вначале складка слизистой оболочки, затем заслонка и, наконец, слепая кишка в виде слепого выпячивания.

У рептилий происходит частичное разделение полости рта на собственно ротовую полость и полость носа. Намечается дифференцировка зубов - ядовитые зубы змей отличаются по строению от остальных.

Пищеварительная система млекопитающих достигает наибольшей степени дифференцировки. Полость рта полностью отделена от носовой полости, в ней формируются небо и преддверие рта. Хорошо выраженные мясистые губы, свойственные только млекопитающим, служат для захвата пищи. Зубы млекопитающих неодинаковы по строению и функциям - гетеродонтная зубная система. Общее количество зубов у млекопитающих уменьшается. Смена зубов только одна - молочные зубы сменяются постоянными. Эволюция зубной системы человека пошла по пути редукции ее переднего отдела, особенно клыков.

Появляются крупные скопления лимфоидной ткани в ротовой полости и глотке. Длина пищевода зависит от размеров и строения животного. Форма и положение желудка, строение его слизистой и мышечной оболочек, длина кишечника взаимосвязаны с формой тела, характером питания и количеством потребляемой пищи.

Наибольших размеров и наибольшую длину достигают желудок и кишечник травоядных животных. Особого развития достигает толстая кишка, которая у некоторых животных приобретает добавочные слепые отростки, где происходит брожение непереваренных остатков пищи (например, у лошади). Желудок имеет несколько камер (например у коровы). Наоборот, у плотоядных кишка значительно короче, толстая кишка развита слабее, желудок всегда однокамерный. Червеобразный отросток имеется у некоторых млекопитающих: кролика, обезьяны, человека.

Всеядные животные по строению пищеварительного канала занимают промежуточное положение. К их числу относится и человек.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА

Развитие пищеварительного канала человека в определенной степени повторяет этапы филогенеза. Закладка органов происходит в вентральной части тела зародыша, причем в этом процессе участвуют все три зародышевых листка: эндодерма, мезодерма и эктодерма. В результате образования краниокаудальных и латеральных складок часть полости желточного мешка, выстланной эндодермой, образует первичную кишку, замкнутую в переднем и заднем отделах. В дальнейшем из этой эндодермы образуется эпителий пищеварительного тракта (за исключением части ротовой полости и области заднепроходного отверстия), а также паренхима мелких и крупных пищеварительных желез (печень и поджелудочная железа). Остальные слои пищеварительной трубки (слизистая оболочка, подслизистая основа, мышечная и наружная соединительнотканная оболочки) развиваются из мезодермы.

В конце 1-го месяца эмбрионального развития на головном конце эмбриона, за счет углубления эктодермы, появляется ямка - ротовая бухта, а на заднем конце - заднепроходная, или анальная бухта. Между первичной кишкой и обеими бухтами образуются двухслойные мембраны (глоточная и анальная), образованные эндодермой, (внутренний слой) и эктодермой (наружный слой). На 4-5 неделе развития обе мембраны прорываются и полость первичной кишки сообщается с полостями обеих бухт. Таким образом, первичная кишка становится открытой с двух сторон. В ней выделяют головную, (глоточную) и туловищную кишку, границей между которыми является выпячивание эндодермы первичной кишки - будущий эпителий трахеи и бронхов. Туловищная кишка в свою очередь подразделяется на переднюю, среднюю и заднюю кишку. В дальнейшем, из эктодермы ротовой бухты формируется передний отдел ротовой полости. Из глоточной кишки, выстланной эпителием эндо- дермального происхождения, образуются глубокие отделы ротовой полости и глотка. Из передней туловищной кишки образуется пищевод, желудок и луковица двенадцатиперстной кишки, а также печень и поджелудочная железа. Из средней туловищной кишки - тонкая кишка (за исключением начального отдела двенадцатиперстной кишки) и отделы толстой кишки (слепая, восходящая и поперечная ободочные). Из задней туловищной кишки развиваются конечные отделы толстой кишки: нисходящая, сигмовидная ободочные и прямая кишка. Сфинктер анального отверстия развивается из эктодермы анальной бухты.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Органы пищеварительной системы соединены в единый функционально-анатомический комплекс, состоящий из пищеварительного канала, длинной 8-12 м, и пищеварительных желез. К пищеварительному каналу (тракту) относятся ротовая полость, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишки. Пищеварительные железы - слюнные, печень, поджелудочная и мелкие железы в слизистых оболочках пищеварительного канала. Органы расположены в области головы, шеи, грудной, брюшной полостей и полости таза. Полость рта является начальным отделом пищеварения, анальный канал - конечным. Каждый отдел системы имеет свои определенные приспособления для эффективной работы - складки, ворсинки, вздутия, крипты, свою определенную среду - ротовая полость и пищевод - нейтральную; желудок - кислую; тонкая кишка - щелочную; толстая - слабокислую, а так же специальные замыкающие аппараты - (сфинктеры, заслонки, сужения), для разграничения и временной задержки пищи в разных отделах системы.

Гистологически стенки большинства отделов пищеварительного канала состоят из слизистого, подслизистого, мышечного, подсерозного и соединительнотканного, (серозного или адвентициально- го) слоев. Печень и поджелудочная железа являются паренхиматозными органами.

Возрастные особенности. У новорожденных железы и органы пищеварительной системы выделяют секреты бедные ферментами. Система направлена на переваривание только лишь жидкой и легкоусвояемой пищи, материнское молоко. Работа сфинктеров пищеварительного тракта не совершенна. Печень по объему занимает половину брюшной полости. Органы пищеварительной системы очень подвижны. Несовершенна перистальтическая функция кишечника. Поджелудочная железа маленьких размеров. К первому году жизни пищеварительная система начинает работать в полном объеме. В старческом возрасте наблюдается снижение активности перистальтики кишок, снижение активности пищеварительных ферментов, наблюдается старческая атрофия мышц и сфинктеров пищеварительного тракта.

Диагностика включает инструментальные и рентгенологические исследования, УЗИ, ЯМР, КТ, исследования функций, активности ферментных систем и гормонов пищеварительной системы.

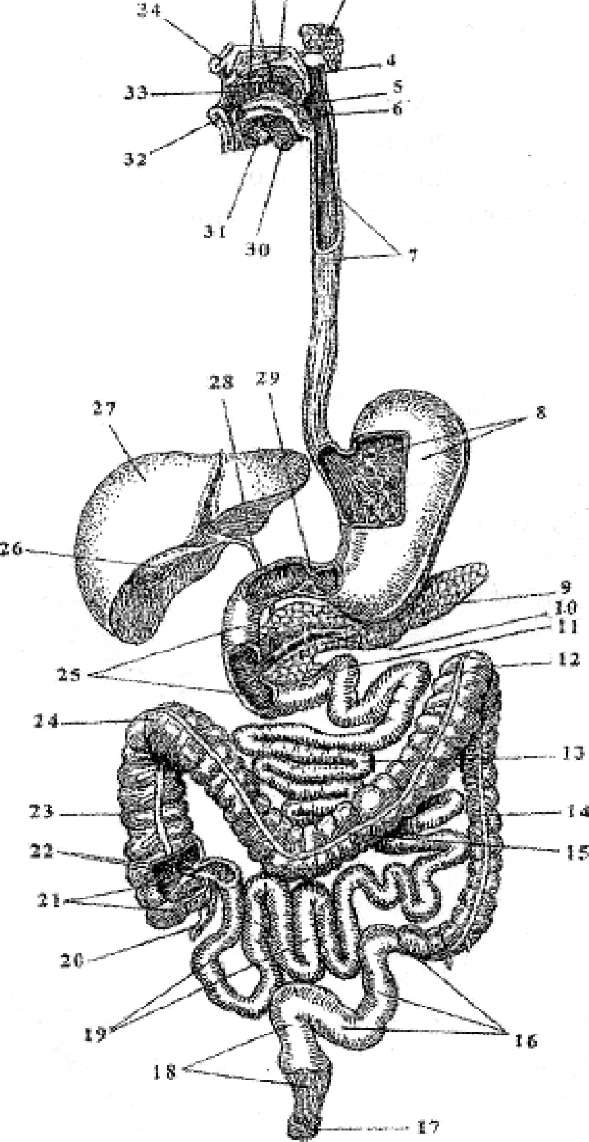

1

2 3

Рис.

1. Пищеварительная система, systema

digestorium,

схема:

1

- dentes; 2

- palatum durum; 3

- glandula parotidea; 4

- palatum molle; 5

- lingua; 6

- pharynx; 7

- oesophagus; 8

- gaster; 9

- pancreas; 10

- ductus pancreaticus;

11 - flexura

duodenojejunalis; 12 -

flexura coii sinistra;

13 - jejunum;

14 - colon

descendens; 15 - colon

transversum; 16 - colon

sigmoideum; 17 - m;

sphincter ani externus; 18

- rectum; 19

- ileum; 20

- appendix vermiformis;

21 - caecum;

22 - valva

ileocecalis; 23 - colon

ascendens; 24 - flexura

coli dextra; 25 -

duodenum; 26

- vesica biliaris; 27

- hepar; 28

- ductus choledo-chus;

29 - m;

sphincter pyloricus; 30

- glandula

submandibularis; 31 -

glandula sublingualis;

32 - labium

inferius; 33 - cavitas

oris; 34 - labium

superius.

ПОЛОСТЬ РТА, CAVITAS ORIS

Функции. Является начальным отделом пищеварительной системы. Содержит в себе мышечный орган - язык. В полость рта открываются протоки крупных и мелких слюнных желез, поэтому ее функции многообразны: механическая обработка пищи, начальное переваривание углеводов, образование членораздельной речи.

Источник развития. Эктодерма ротовой бухты и энтодерма глоточной кишки.

Топография. Расположена полость рта в нижней части головы, между верхней и нижней челюстью.

Анатомическое строение. Ротовая полость состоит из двух частей: преддверия, vestibulum oris и собственно полости рта, cavitas oris propria. Границей между ними служат альвеолярный отросток верхних челюстей, альвеолярная часть нижней челюсти, зубы и дёсны. Преддверие ограничено: спереди губами, labia oris- видоизмененными волокнами круговой мышцы рта; с боков - щеками, buccae, образованными щечной мышцей. Собственно ротовая полость имеет пять стенок: верхняя - небо, palatum, нижняя - диафрагма рта, diafragma oris, передняя и боковые - десны и зубные ряды, gingivae et dentes, задняя - зев, fauces, который сверху ограничен небной занавеской, снизу - корнем языка, по бокам - небно-язычными дужками. Вход в полость рта, rima oris, ограничен верхней и нижней губой, labium superius et inferius, переходящих одна в другую посредством спаек, commissu- rae labiorum. На внутренней стороне губы, соединяясь по средней линии с деснами, имеется уздечки, frenulum labii.

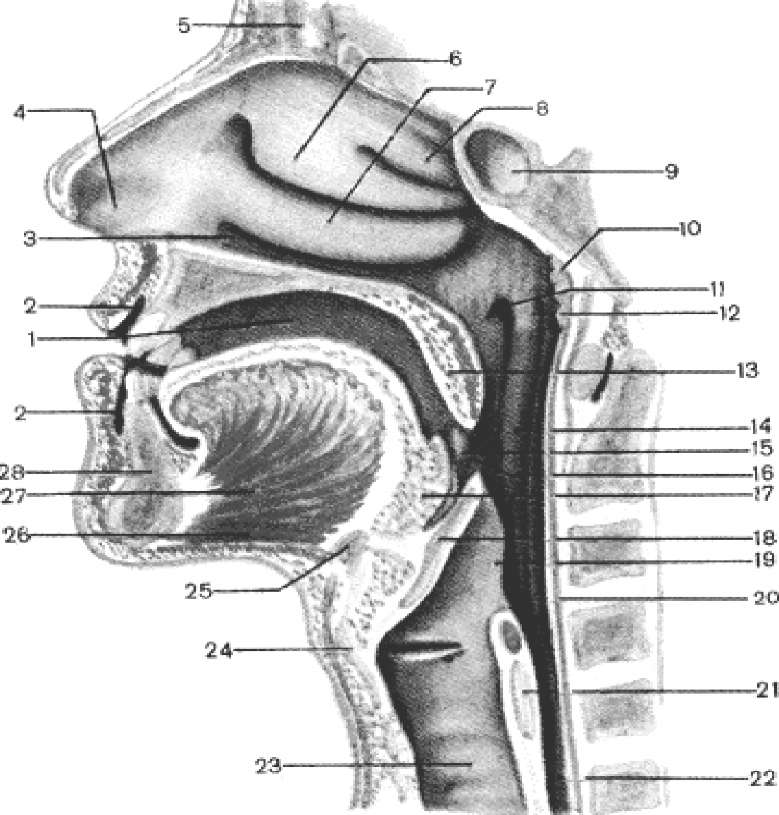

Рис.

2. Полость рта и полость глотки, распил

головы в сагиттальной плоскости:

1

- cavitas oris propria;2

- vestibulum

oris;3 - meatus

nesi Inferior; 4 -

vestibulum nasi; 5

- sinus frontalis; 6

- concha nasalis

media; 7 - concha

nasalis inferior; 8 -

concha nasalis superior;

9 - sinus

sphenoidale; 10 -

tonsilla pharyn- gealis,

adenoidea; 11 - ostium

pharyngeum tubae [auditivae]; 12

- torus tubarius; 13

- palatum molle, velum

palatinum; 14 - pars

oralis pharyngie; 15 -

tonsilla palatina; 1б

- isthmus faucium; 17

- radix linguae; 18

- epiglottis; 19

- plica aryepiglottica;

20 - pars

laryngea pharyngis; 21 -

cartjlago cricoidea; 22

- esophagus

[oesophagus]; 23 -

trachea; 24

- cartjlago thyroidea;

25 - os

hyotdeum; 2б

- m. geniohyoideus; 27

- m. genioglossus; 28

- mandibula.

Гистологическое строение. Полость рта выстлана слизистой оболочкой, покрытой многослойным плоским эпителием. Поверхностные клетки непрерывно отторгаются и примешиваются к слюне. На твердом небе, деснах и нитевидных сосочках эпителий подвергается ороговению, на остальных участках не ороговевает. Подслизистая основа хорошо развита на щеках, твердом и мягком небе, менее выражена на языке, а в деснах отсутствует. Мышечный слой в разных участках различен; лучше всего развит в щеках, губах, языке.

Возрастные особенности. У новорожденных в области угла рта и по заднему краю красной каймы губ имеются особые выросты - эпителиальные ворсинки, способствующие удержанию соска матери. В толще щек у ребенка имеется значительное скопление бурой жировой ткани - жировое тело щек, которое уравновешивает воздействие атмосферного давления при акте сосания.

Диагностика. Для диагностики применяют зрительный осмотр, дающий полную характеристику органам ротовой полости. Реже применяют рентгенологический метод, для определения положения костей, образующих ротовую полость, зубов. Имеет место биопсия органов рта.

ЯЗЫК, LINGUA / GLOSSA

Функции. Участвует в образовании пищевого комка и способствует его продвижению в глотку. Является органом вкусовой, температурной, болевой и тактильной чувствительности. Принимает участие в артикуляции звуков.

Источник развития. Является производным глоточной части краниальной кишки и 1,2 жа- берных дуг, карманов.