- •I. Спланхнология…………………………………….….……………………………………...4

- •1. Пищеварительная система .………………………………………………………….4

- •2. Дыхательная система……………………………………………………………..........36

- •3. Мочевыделительная система……………………………………………………....52

- •4. Половая система…………………………….……………………………………….......59

- •5. Эндокринная система………………………………………………………………...75

- •II. Сердечно-сосудистая система…………………………………………………....95

- •1. Сердце…………………………………..…………………………………………………..98

- •2. Артериальная система…………………………..………………………………….109

- •3. Венозная система……………………………………………………………………...134

- •4. Лимфатическая система…………………………………..……………………….....153

- •5. Иммунная система…………………………………….…………………….……….......173

- •I. Спланхнология

- •1. Пищеварительная система, systema digestorium

- •3) Топография. Находится в собственной полости рта. Имеет большую подвижность и может частично выходить за пределы ротовой полости.

- •Анатомическое строение.

- •7) Возрастные особенности.

- •4) Строение.

- •4) Гистологическое строение.

- •Гистологическое строение.

- •Возрастные особенности.

- •Гистологическое строение. Оболочки:

- •3) Анатомическое строение.

- •4)Гистологическое строение.

- •Анатомическое строение.

- •Классическая печеночная долька.

- •6) Возрастные особенности.

- •7) Диагностика.

- •Vesica urinaria;9 - jejunum;10 - colon transversum;11 - полость большого сальника;12 - mesocolon transversum;13

- •Отношение органов брюшной полости к брюшине

- •2. Дыхательная система, systema respiratorium

- •Анатомическое строение.

- •Гистологическое строение.

- •К мелким парным эластическим хрящам гортани относятся:

- •2.Щитонадгортанная мышца, m. Thyroepiglotticus, лежит сбоку от lig. Thyroepiglotticum:

- •5) Гистологическое строение. Альвеолярное дерево, arbor alveolaris.

- •3. Мочевыделительная система, systema uropoetica

- •6) Гистологическое строение почки.

- •4. Половая система, systema genitalia

- •Источники развития мужских и женских половых органов

- •Анатомическое строение.

- •Строение.

- •Анатомическое строение. Выделяют 4 части:

- •Гистологическое строение. Выделяют 7 слоев:

- •Анатомическое строение. Выделяют:

- •5. Эндокринная система

- •Классификация эндокринных желёз по источникам развития

- •Эндокринная часть поджелудочной железы, pars endocrina pancreatis

- •Регуляция углеводного обмена

- •II. Сердечно-сосудистая система

- •1. Сердце, cor

- •Перкуторные границы сердца

- •Места проекции и наилучшей аускультации клапанов сердца на передней стенке грудной клетки

- •2. Артериальная система, systema arteriosum

- •Артерии малого круга кровообращения, arteriae circuli sanguinis minoris

- •Артерии большого круга кровообращения, arteriae circuli sanguinis majoris аорта, aorta

- •Плечеголовной ствол, truncus brachiocephalicus;

- •Левая общая сонная артерия, a. Carotis communis sinistra;

- •3.2. Брюшную аорту, aorta abdominalis.

- •Плечеголовного ствола, truncus brachiocephalicus;

- •Левой общей сонной артерии, a. Carotis communis sinistra;

- •Правую общую сонную артерию, a. Carotis communis dextra;

- •Правую подключичную, a. Subclavia dextra.

- •I. Ветви передней группы:

- •Задние ветви:

- •Ветви средней группы:

- •Ветви первого отдела:

- •Ветви второго отдела:

- •Ветви третьего отдела.

- •Внутренностные ветви брюшной аорты, rr. Viscerates, делятся на парные и непарные.

- •Желудок отвёрнут кверху:

- •Нижняя брыжеечная артерия, a. Mesenterica inferior.

- •3. Венозная система, systema venosum

- •Вены малого круга кровообращения, venae circuli sanguinis minoris

- •Вены большого круга кровообращения, venae circuli sanguinis majoris система верхней полой вены, V. Cava superior

- •I. Синусы твердой оболочки головного мозга.

- •Диплоические вены костей свода черепа.

- •Венозные сплетения основания черепа.

- •Вены головного мозга (мозговые вены).

- •Поверхностные мозговые вены, VV. Cerebri superficiales.

- •Вены глазницы.

- •Верхние и нижние ягодичные вены, VV. Gluteae superiores et inferiores.

- •Запирательные вены, VV. Obturatoriae.

- •Подвздошно-поясничная вена, V. Iliolumbalis.

- •Поверхностная вена, окружающая подвздошную кость, V. Circumfiexa ilium superficialis;

- •Поверхностная надчревная вена, V. Epigastrica superficialis; Сопровождают одноименные артерии.

- •Желчнопузырная вена, V. Cystica (от желчного пузыря);

- •Правая и левая желудочные вены, VV. Gasricae dextra et sinistra (от желудка);

- •Предпривратниковая вена, V. Prepylorica;

- •4. Лимфатическая система, systema lymphoideum

- •5. Иммунная система, systema immunopoetica

- •II. Сердечно-сосудистая система…………………………………………………....95 4

- •1. Сердце…………………………………..…………………………………………………..98 4

- •2. Учебные и методические пособия, практикумы

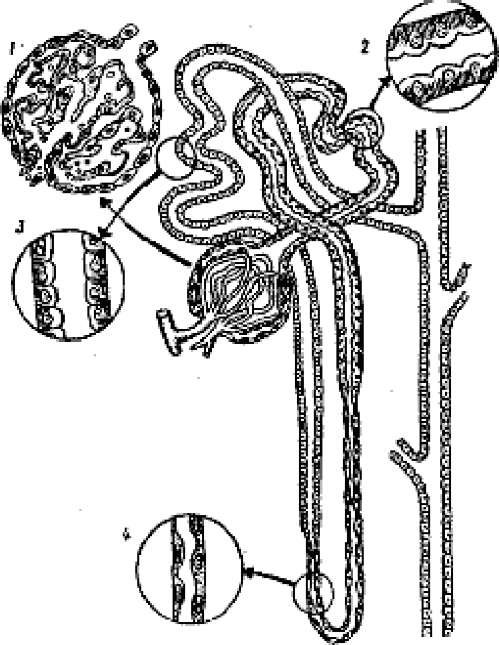

6) Гистологическое строение почки.

Внутреннее строение почки представлено почечным синусом, в котором расположены почечные чашки, верхняя часть лоханки, и собственным веществом почки, паренхимой, состоящей из мозгового и коркового вещества.

Мозговое вещество, medula renis, располагается в центральной части и представлено пирамидами, 7-20, pyramides renales, основание которых направленно к поверхности, а верхушка- почечный сосочек, papilla renalis - в почечный синус. Верхушки нескольких пирамид иногда объединяются в общий сосочек. От оснований пирамид вглубь коркового вещества отходят полоски мозгового вещества и составляют лучистую часть, pars radiata.

Корковое вещество, kortex renis, - занимает периферические отделы и вдается между пирамидами мозгового вещества, образуя почечные столбы, columnae renales.Участки коркового вещества между лучами называются свернутой частью, pars convoluta. В корковом веществе содержится большая часть структурно-функциональных единиц почки -нефронов. Их общее число достигает 1 млн.

Пирамида с прилежащими к ней участками почечных столбов представляет собой почечную долю, lobus renis, лучистая же часть, окруженная свернутой частью-это корковая долька, lobulus cortikalis.

Структурно-функциональной единицой почки является нефрон, nefron. В каждой почке их более одного миллиона. Нефрон представляет собой капиллярный клубочек, glomerulus, окруженный двух- стенной капсулой в виде бокала, capsula glomeruli. Эта структура носит название почечное (или мальпигиевое) тельце, carpusculum renis. Почечные тельца большинства (до 80%) нефронов расположены в pars convulata.

Капсула нефрона затем продолжается в проксимальный извитой каналец, tubulus renalis contortis proximalis, который выпрямляясь, спускается в пирамиду и образует петлю нефрона, ansa nefroni (петля Генле). Возвращаясь вкорковое вещество, каналец вновь извивается, tubulus contortis distalis, и через вставочный отдел впадает в собирательнуютрубочку, tubulus colligens, которая является началом мочевыводящиях путей.

Кровоснабжение почки и процесс мочеобразования.

В основе мочеобразования лежит процесс фильтрации безбелковой плазмы крови из капиллярного клубочка в полость капсулы нефрона, первичная моча. Для выведения ежесуточно 1,5-2 литров вторичной мочи, через сосуды почки проходит 1500 литров крови. Входящая в ворота почечная артерия отходит от брюшной аорты, что обеспечивает в ней высокое кровяное давление, необходлимое для фильтрации. Она дает пять сегментарных ветвей. Сегментарные артерии отдают междолевые, aa. interlobares, которые идут в почечных столбах до основания пирамид, где делятся на дуговые артерии, aa. arcuatae. От них в корковое вещество отходят междольковые артерии, aa. interlobulares, которые дают начало приносящим сосудам. Приносящий сосуд, vas afferens, распадается на сеть капилляров, образующих капиллярный клубочек. Капилляры, сливаясь, образуют выносящий сосуд, vas efferens, который по диаметру вдвое тоньше приносящего. Разница в диаметре приносящего и выносящего сосудов создает необходимое для фильтрации давление крови в капиллярах клубочка и обеспечивает образование первичной мочи.

Выносящие сосуды затем вновь распадаются на капиллярные сети, оплетающие канальцы нефро- на, из которых реабсорбируется вода, соли, глюкоза и другие вещества, необходимые организму; то есть происходит процесс образования вторичной мочи. Затем кровь направляется в венозное русло.

Таким образом, особенностью кровеносной системы почки является наличие двойной капиллярной сети: клубочковой, для фильтрации крови и второй - результат деления выносящей артериоллы, переходящей в венозное русло.

Мочевыводящие структуры почки.

Собирательные трубочки по мозговым лучам спускаются в пирамиду, где объединяются в сосоч- ковые протоки, ductuli pappilares. Отверстия этих сосочков, foramina papillaria, образуют на вершинах сосочков решетчатые поля, area cribrosa.Из сосочковчых протоков моча попадает в малые чашки, calyces minores, которые в количестве 7-10, охватывают почечные сосочки. Объединяясь, малые чашки образуют 2-3 большие чашки, calyces majores, которые открываются в. почечную лоханку, pelvis renalis, которая имеет три формы образования: эмбриональную, фетальную и зрелую. Все данные образования составляют мочевыводящие пути.

Форникальный аппарат.

Проксимальный отдел чашки, окружающий сосочек пирамиды, называется сводом, fornix. В его стенке расположены мышечные волокна, обеспечивающие систолу, (опорожнение) и диастолу, (наполнение чашки).

Рис.

35. Строение нефрона:

1

- клубочек; 2 - проксимальный отдел

канальца; 3 - дистальный отдел канальца;

4 - тонкий отдел петли Генле.

Мышцы форникального аппарата:

расширяющие полость чашки: m.levatorfornicis, m. logitudinalis calyces;

суживающие полость чашки: m. sphincter fornicis и m. spiralis calyces.

Возрастные особенности. У новорожденных почка круглая, бугристая. Масса достигает 12 гр. Рост почек происходит в основном на первом году жизни. К 16 годам заканчивается рост коркового вещества. В возрасте старше 50 лет и при истощениях почки опускаются. Во все периоды жизни правая почка находится ниже.

Аномалии связаны с положением почек, так же с отсутствием одной, залегает в тазу. Встречаются аномалии выводных протоков, сегментация почек. Не редки случаи сращения двух почек или наличие дополнительной. Встречается почка в виде подковы.

Диагностика. При рентгенографии поясничной области можно видеть контуры нижней части почек. Для того чтобы увидеть почку целиком приходится вводить воздух в околопочечную клетчатку. Рентгеновские лучи позволяют исследовать у живого экскреторное дерево почки: чашки, лоханки, мочеточник. Для этого в кровь вводят контрастирующее вещество, которое выделяется через почки и, присоединяясь к моче, дает на рентгенограмме силуэт почечной лоханки и мочеточника. Этот метод называется внутривенной урографией.

МОЧЕТОЧНИК, URETER

Функция. Является парным органом, соединяющим почечную лоханку с мочевым пузырем. Обеспечивает проведение мочи.

Источник развития. Из мочеточникового выроста протока первичной почки.

Топография. Располагается в забрюшинном пространстве.В воротах почки располагается позади почечных сосудовю Впереди верхнего отдела правого мочеточника находится нисходящая часть duadenum, а левого - fleksura duadenojejunalis. В полости малого таза у женщин идет за маточной трубой, затем к шейке матки., после чего ложится между влагалищем и мочевым пузырем. У мужчин тазовая часть расположена кнаружи от семявыносящего протока, затем пересекает его и несколько ниже верхнего края семенного пузырька входит в мочевой пузырь..

Анатомическое строение. В мочеточнике выделяют брюшную часть, pars abdominalis, проходящую по передней поверхности большой поясничной мышцы до малого таза, тазовую, pars pelvina, направляющуюся от пограничной линии таза вперед, медиально и вниз, и опускающуюся до дна мочевого пузыря и внутристеночную, pars intramuralis - прободающую стенку мочевого пузыря.

Имеются 4 сужения:

близ перехода лоханки в мочеточник;

на границе pars abdominalis et pelvina;

на протяжении pars pelvina;

около стенки мочевого пузыря.

Гистологическое строение. Стенка мочеточника образована тремя оболочками: адвентициальной, мышечной и слизистой. Слизистая оболочка выстлана переходным эпителием и образует глубокие продольные складки. Мышечная оболочка состоит из наружного циркулярного слоя и внутреннего продольного, существует третий слой при впадении в мочевой пузырь. При ее сокращении обеспечивается движение мочи от почки к мочевому пузырю.

Возрастные особенности. Мочеточник новорожденных имеет извилистый ход, длина достигает 5-7 см. К 4-м годам длина увеличивается до 15 см.

Диагностика. На рентгенограмме имеет вид длинной и узкой тени, идущей от почки до мочевого пузыря. Контуры четкие и гладкие. Мочеточник образует искривления в двух плоскостях: - сагиттальной и фронтальной. Практическое значение имеют искривления во фронтальной плоскости: в поясничной части - в медиальную сторону, а в тазовой - в латеральную. Используют так же и пиелографию.

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, VESICA URINARIA

Функция. Непарный орган, является вместилищем для скопления мочи.

Источник развития. Закладка мочевого пузыря начинается на 7 неделе эмбриогенеза и связана с преобразованием клоаки, аллантоиса и протоков первичной почки. При этом образуется мочеполовая пазуха. На 2-ом месяце перинатального периода образуется дно и треугольник мочевого пузыря, а также мочевой ход, urachus, преобразующийся в срединную пупочную связку.

Топография. Мочевой пузырь располагается в полости малого таза. Верхушка мочевого пузыря находится за лобковым симфизом и выше его верхнего края выступает лишь при наполнении. Дно мочевого пузыря фиксировано к мочеполовой диафрагме. К верхней и задней частям мочевого пузыря прилегают отделенные брюшиной и клетчаткой петли тонкой кишки. Позади у мужчин залегают семенные пузырьки и прямая кишка, а у женщин - матка и верхняя часть влагалища.

Анатомическое строение. В мочевом пузыре выделяют:

тело мочевого пузыря, corpus vesicae;

верхушку, apex vesicae;

дно, fundus vesicae;

шейку, collum vesica;

а также переднюю, заднюю и боковые стенки, paries anterior, posterior, laterales.

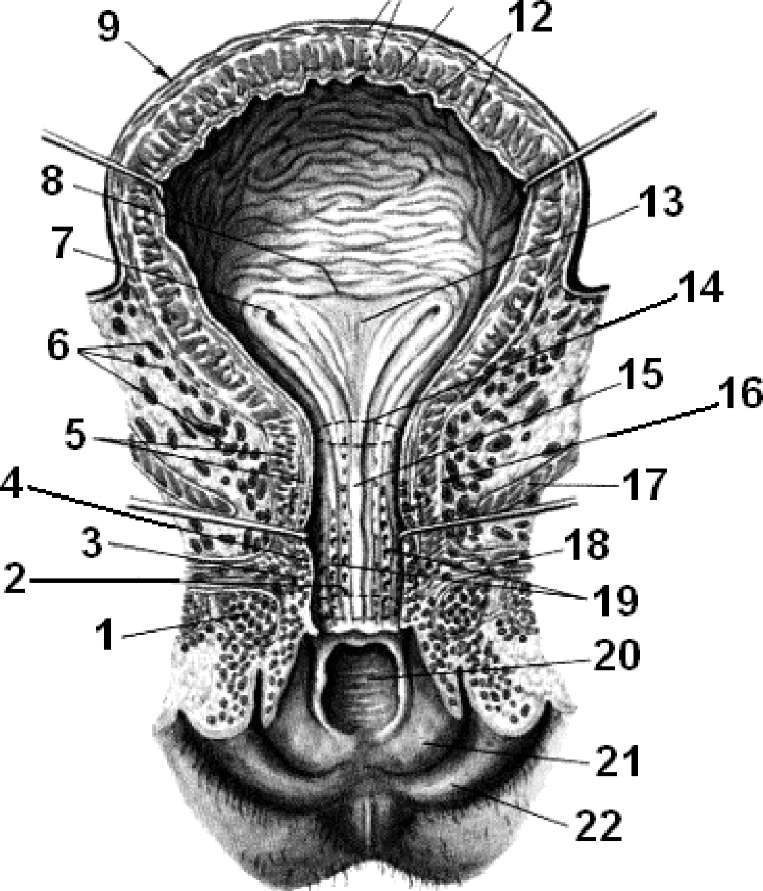

10 ц

Рис.

36. Мочевой

пузырь:

1

- bulbus vestibuli; 2

- ostium urethrae

extrnum; 3 - tunica

spongiosa; 4 - tunica

mucosa; 5 - tunica

muscularis; 6 - plexus

venosus vesicalis; 7 -

ostium ureteris; 8

- plica interureterica;

9 - vesica

urinaria; 10 - tunica

muscularis; 11 - tela

submucosa; 12 - tunica

mucosa; 13 - trigonum

vesicae; 14 - ostium

urethrae internum; 15 -

crista urethralis; 16

- urethra feminina; 17

- m. levator ani; 18

- m. transversus perinei

profundus; 19 - lacunae

urethrales; 20 - ostium

vaginae; 21 - labium

minus pudendi; 22 -

labium majus pudendi.

В нижнем отделе шейки мочевого пузыря находится внутреннее отверстие мочеиспускательного канала, ostium urethrae internae.

Связки мочевого пузыря: срединная пупочная связка, lig. umbilicale medianum, кроме этого:

у мужчин: - лобково-предстательная, lig. puboprostaticum;

у женщин - лобково-пузырная, lig. pubovesicale.

5) Гистологическое строение. Стенка мочевого пузыря образуется адвентициальной, слизистой, мышечной и частично серозной оболочками. Слизистая оболочка образует множественные складки и выстилается переходным эпителием; имеются слизистые железы. В нижней части пузыря имеются три отверстия, два из которых представляют собой отверстия мочеточников, ostia ureterum, а третье является внутренним отверстием мочеиспускательного канала, ostium urethrae internum. Между отверстиями находится гладкая площадка треугольной формы - треугольник мочевого пузыря, trigonum vesicae, слизистая оболочка которого не имеет подслизистой основы, лишена складок и плотно срастается с мышечной оболочкой. Основание треугольника ограничивает plica interureterica

Мышечная оболочка образована тремя слоями гладких мышечных волокон: наружным продольным, средним циркулярным и внутренним продольным. Все волокна тесно связаны друг с другом. и носят название- мышца выталкивающая мочу, m. detrusor urinae. В области шейки мочевого пузыря вокруг внутреннего отверстия мочеиспускательного канала средний слой мышечной оболочки образует мышечный сфинктер, m. sphincter vesicae.

Мышцы пузыря: лобково-пузырная, m. pubo-vesicalis и прямокишечно-пузырная, m. recto- vesicalis. .

Возрастные особенности. У новорожденных мочевой пузырь расположен значительно выше, чем у взрослого. После рождения пузырь начинает опускаться вниз и на 4-ом месяце жизни выступает над верхним краем лобкового симфиза приблизительно лишь на 1 см. Мочевой пузырь у новорожденных веретенообразный, у детей первых лет жизни - грушевидный, в период 8-12 лет - яйцевидный. У новорожденного дно мочевого пузыря не сформировано, пузырный треугольник расположен фронтально. В возрасте 1-3 лет дно мочевого пузыря расположено на уровне верхнего края лобкового симфиза. В дальнейшем происходит опущение дна мочевого пузыря.

Диагностика. Исследование полости мочевого пузыря называется цистоскопией, производится с помощью введенного через мочеиспускательный канал цистоскопа.