- •I. Истоки теории

- •II. Идеальный город

- •III. Города утопистов

- •2440-Й год Мерсье

- •2000-Й год Беллами

- •IV. Город XIX века

- •V. От больших городов к городам-гигантам

- •V!. Идеал малого города

- •VII. Новые формы расселения

- •VIII. Система расселения

- •IX. Города для общества будущего

- •X. Проектирование новых городов

- •XI. Реконструкция городов

- •XII. Предпосылки будущего развития расселения

- •XIII. Будущее расселение

- •XIV. Будущее городов

III. Города утопистов

Картина развития градостроительных теорий была бы неполной без идей утопистов. Именно они первыми сознательно стали рассматривать устройство городов и систему всего расселения в связи с развитием общества. Они исследовали города не только как ансамбли домов и улиц. но прежде всего как среду для жизни отдельного человека и социальных групп людей. Большинство утопистов довольно детально занималось вопросами организации новой жизненной среды, что в известной мере связано с их особым вниманием к проблемам потребления и распределения, занимавшим их значительно больше, чем проблемы новой организации общественного производства.

С позиций современных знаний можно с полным правом констатировать, что представления утопистов были ненаучными. Но это вовсе не умаляет большого значения утопических учений для истории человечества, как это неоднократно было подчеркнуто в произведениях классиков марксизма. Здесь речь пойдет не об общем развитии утопических теорий, а лишь о взглядах утопистов на устройство городов и расселения вообще-—взглядах, которые предвосхитили многие сегодняшние идеи и стоят у истоков ряда современных градостроительных теории.

Предвестники утопистов

Утопия Томаса Мора

Есть основание утверждать, что впервые идеи, предзнаменовавшие мечты утопистов о лучшей организации человеческого общества и его поселений, появились на территории Чехии. Именно здесь в 1421 г. была сделана первая попытка основать город равноправных жителей. Таким городом должен был стать гуситский Табор. Вспомним известные слова о том, что «в Городище, или в Таборе, нет ничего моего и твоего, а все вместе одинаково имеют: у всех все всегда должно быть общим и никто не должен иметь ничего отдельно, тот же, кто имеет отдельно, смертельно грешит» '.

Сходные мысли можно обнаружить и у анабаптистов — членов «Мюнстерской коммуны», поставивших перед собой в 1534 г. цель основать идеальное поселение «Новый Иерусалим». За короткий период своей власти в трудных условиях осады и голода они ввели общественную собственность, общественное питание, заботу о бедных и обучение взрослого населения. Представления о коллективной жизни и труде без частной собственности, можно усматривать в уставах монастырей, а также в народных повествованиях о сказочных странах справедливости и изобилия, выразивших мечту о лучшей организации человеческих отношений.

Помимо мечты о создании идеального поселения в соответствии с библейскими представлениями в народных утопиях появляется также отрицание городов. Так, например, в одном из текстов народного сек-танства в Чехии высказывается мысль о том, что «до сотворения неба и земли не было никакого позора и никакого страха, ни денег, ни письма, ни короля, ни города, а все были одного языка и имели всего в обилии... и у всех была одинаковая одежда прекрасная, белая, полотняная»2. Уже здесь мы находим утопическое выражение двух основных тенденций— преобразование города и его отрицание, характерных для всего развития градостроительных теорий.

Первой классической утопией является произведение английского философа и государственного деятеля Томаса Мора, давшее также имя всему идейному направлению. В 1516 г. в Лувене на латинском языке

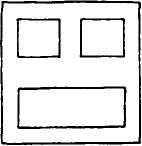

16. Томас Мор. Амауро-Tti.u — столица острова Утопии. Почти квадратный город делится на четыре квартала (в каждом 1500 семей), а они, в свою очередь, делятся на более мелкие части (по 30 семей), причем в каждой части есть собственные залы собраний

О- |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

выходит его «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии» 3.

й.

600 1000

2000 м

Ее основой служит обычный для утопистов выдуманный рассказ о морском путешествии и о пребывании на неизвестном острове. Мнимая беседа Мора с мореплавателем Рафаилом Гит-лодеем становится поводом для критики тогдашнего общества и для толкования идеального общественного устройства в Утопии. Она свидетельствует не только об образованности и широте кругозора своего автора, но и об его глубоких раздумьях над дальнейшим развитием человеческого общества.

Томас Мор в своей клиге поднимает ряд вопросов, актуальных еще и сегодня. Это вопросы оптимальных размеров городов и их равномерной сети, о значении общественного обслуживания и обобществления ряда функций. В настоящее время все это мы уже не считаем утопией. Другим выдающимся утопистом является образованный итальянский монах Джиан Доменико Кампанелла, известный под своим монастырским именем Томмазо. В тюрьме, в которую он за участие в подготовке восстания против испанцев в Неаполе был брошен сроком на 26 лет, он написал в 1602 г. свой «Город солнца», (Civitas Solis; Idea Rei publicae Philosophiae), впервые изданный во Франкфурте в 1623 г. Кампанелла отталкивался от античных образцов и до сих пор неизвестно, знал ли он «Утопию» Томаса Мора. В самой Италии его предшественником был флорентийский писатель Антонию Франческо Дони, нарисовавший картину утопического государства в виде идеализированного круглого в плане города со 100 радиальными улицами, с общественной организацией производства, но в то же время с господством церковной иерархии.

В отличие от Мора Кампанелла считает работу обязанностью и делом чести всех граждан. Заслуживает внимания тот факт, что Кампанелла говорит о летающих транспортных средствах, а также судах, которые приводятся в движение без помощи ветра и весел. Его государство расположено в районе экватора в Индийском океане и сосредоточено в одном городе.

Идея его города обнаруживает очевидную связь с идеальными городами теоретиков Возрождения и оказывается ближе всего к кругообразным городам, располагаемым на склонах. Такие города описываются в трактате Франческо ди Джорджо Мартини во второй половине XV в. Теоретикам того времени было очень важно подчеркивание оборонительной системы, еще более мощной, чем в «Утопии» Мора, хотя оба рисуют картину идеальных государств, расположенных к тому же на островах среди океана 4.

Наиболее характерная черта города Кампанеллы — это то, что «стены там, внутренние и внешние, нижние и верхние, расписаны превосходнейшею живописью, в удивительно стройной последовательности отображающей все науки» 5. Описанный им храм, свидетельствующий об увлеченности Кампанеллы астрологией и астрономией, напоминает

зз

Христианский

город

Андрее

Христианский

город

Андрее

скорее современный планетарий, музей или метеорологическую станцию, чем святилище. На отдельных круглых стенах изображены звезды,, математические фигуры и формулы, карты и дано описание всех стран. Изображены там реки, деревья, животные, а также рабочие инструменты, портреты выдающихся исторических личностей, изобретателей и ученых.

Кампанелла подчеркивает значение такого способа распространения знаний. Интересно, что А. В. Луначарский в своих воспоминаниях говорил о том, что В. И. Ленин при разработке плана монументальной пропаганды в первые годы после революции воодушевлялся именно этими идеями 6.

Первым немецким утопическим произведением является описание республики Христианополис, автор которого — протестантский священник, гуманист и педагог Иоган Валентин Андреа. Исследователи до сих пор спорят об оригинальности этого сочинения и указывают на многочисленные совпадения с Кампанеллой и Мором. В частности, говорят о том, что Андреа переводил сонеты Кампанеллы, а в 1619 г. познакомился с рукописью «Солнечного города» у его франкфуртского издателя Тобиаша Адами, который был другом Андреа. Справедливо и то, что приводятся существенные различия этих трех работ. Работа Андреа 7, в отличие от произведений его предшественников, имеет форму письма, состоящего из 100 глав, его остров — Caphar Salama, т. е. «район мира», имеет треугольный план, и на нем расположен один город-государство, представляющий собой республику, которой управляет триумвират. Именно у Андреа впервые появляется мотив кораблекрушения у острова, часто повторяемый в позднейших утопиях.

Описание города весьма подробно, рассматриваются отдельные дома и улицы, системы найма гражданами домов, общественные столовые, школы-интернаты и системы коллонад для пешеходов. В каждой квартире города Андреа есть то, чего пока еще нет в каждой квартире современных городов — три комнаты, ванна, спальня и кухня, балкон и небольшой садик. В городе есть сады; а также настенная роспись не только на внешних сторонах здания, но и в интерьерах.

Конечно, и Андреа отдает дань оборонительной лихорадке того времени и в решении общей планировки оказывается близок к идеальному городу Дюрера. Но в то же время он вносит много новых элементов, касающихся, в частности, жилья и системы благоустройства города.

Другие утописты

К числу гуманистов эпохи Возрождения относится еще и ряд других авторов утопий. Наиболее известный из них — Френсис Бэкон, который в своей «Новой Атлантиде»8, опубликованной в 1627 г., развертывает картину будущего развития науки и гениально предусматривает ряд научных открытий. Англичанин Сэмюэль Готт, спустя значительное время, выдается за автора изданного анонимно в 1648 г. сочинения «Новая Солыма», представляющего собой описание города, возникшего на месте Иерусалима. Английский друг Яна Коменского * — Сэмюэь Гартлиб в 1641 г. издает утопическое описание королевства Макария9.

Именно в Англии появляется первая большая сатирическая утопия, представленная романом Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». Как и у античного Лукиана, мы встречаемся здесь с описаниями фантастических городов, с которыми герой книги познакомился в своих воображаемых путешествиях.

XVII и XVIII вв. — времена расцвета утопических романов во Франции ш, которая в то же время становится центром урбанизма. Утописты отражают растущее недовольство устройством общества, но от реальных решений уходят чаще всего в выдуманные государства на несуще-

34

* Ян Амос Коменский — выдающийся чешский просветитель. (Прим. ред.)

ooooo

ooooo

О

О

О

О

О

ooooo

OOOOO

ooooo

ooooo

ooo

oo

ooooo

oo

oo

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

оо

оо

о

о

о

оо

о

о

о

о

о

о

о

ооо

ооооо

ооооо

ооооо

ооооо

ооооо

ооооо

ооооо

ооооо

о

ооооо

оо

ооо

ооооо

ооооо

ооооо

ооооо

ооооо

О

100

оаппапаапп

ппппппаппп

пппапааапп

ппапппппап

пппапапапп

папппп

аппппп

аппппп

пппапа

аопппа DDanna ааппап

DDDDDD

DnnnnDDaan DnananDDan annannDDDn DDnnnDnnna naaDaandnn

пппапапппа

пааппппапа

DnnnDDDDDD

anapDnannD

DaDDDC

DDDana

DDDDDD

nnDnan

аааапп nnnaDa

nnnaDD аппппапппа ппцппаппаа

nnDDDDDDDa

DDnnnDa

nnDnaanDDD nnnnnDDDnn

600

1 000

и

000

и

о оооо ооо о о о Оооо оооо о ооооо

ооооо

ООООО

ооооо оо оо о ооооо

оооо о о оооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо

о

ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо

ооооо ооооо

ОО ООО

ооооо ооооо

ооооо

ООО ОО

ооооо ооооо ооооо

о

ооооо о оо о о ооооо ооооо

ооооо о оооо ооооо

ООООО ООООО ООООО ООООО

ооооо ооооо

17. Цени Вэрасс. Сева--:; •-. да — столица государства Севарамбов; '.675 г. Город состоит из э:.чазий — домов-ком-м::н. В центре дворец, :.::;жащий для собраний

IS. Габриэль де Фуаньи; '.-76г. Город, состоящий ..: 16 районов с регулярно расположенной сетью ...ко.г и других общест-■:-ных сооружений

Группы осмазий Вэрасса

ствующих островах. Однако они много значат для пропаганды первых социалистических идей, а утопическая форма сочинений дает им возможность критиковать систему французского феодализма. В некоторых из этих романов мы встречаемся с интересными представлениями о новых формах человеческих поселений, которые вновь во многом предвосхищают современные градостроительные теории.

Первым представителем этой ветви французской литературы является Дени Вэрасс, автор книги по истории вымышленного народа — севарамбов11. Первая часть этой книги в 1675 г. была издана на английском языке, а после переработки в 1677 г. — на французском. Вэрасс занимался географией и знал много популярных в то время путевых дневников, что и отразилось на многих местах его книги. Население Севарамбии живет по существу в условиях коммунизма. Здесь мы впервые встречаемся с прообразом домов-коммун XX в. Основную единицу севарамбского общества, и в то же время единицу производственную, представляют собой осмазий сельскохозяйственные или осмазии-школы. Разумеется, каждая осмазия сама не может обеспечить себя всем необходимым, поэтому между ними организовано сотрудничество, причем излишки хранятся в общественных складах.

В книге описан ряд больших и малых городов. Самое большое внимание уделяется описанию Севаринды — столицы, которая «построена посреди острова и имеет квадратные очертания; кроме дворца в центре города она состоит из 267 осмазий или же квадратных зданий. Фасад осмазий, в которой может легко разместиться свыше 1000 человек, имеет 50 шагов в длину и четыре входа, расположенных один против другого. Внутри — зеленый двор. Стены осмазий выложены из мрамора или из белого камня, который легко полировать. Все дома четырехэтажные.

На всех улицах, прямых и очень широких, можно видеть железные столбы, поддерживающие широкие балконы, под которыми можно без

35

Габриэль

де

Фуаньи

Габриэль

де

Фуаньи

опасений ходить в дождь или зной... Внутри — такие же галереи с цветами, посреди двора — клумба с водоемом и фонтаном... По крыше осмазии можно ходить... В период летней жары на высоте крыш над улицами натягивается полотно, которое дает тень и прохладу... То же самое делается и над дворами... Самое большое украшение города — дворец и храм Солнца, амфитеатр и бассейн, расположенный в конце острова» 12.

Следовательно, у Вэрасса мы встречаемся не только с домом-коммуной, но и с представлением города как структуры полностью оборудованных составных частей. Планировочное решение города уже не связано с застывшей и часто формальной орнаментальной композицией ренессанса, оно исходит скорее из структуры вновь тогда закладываемых прямоугольных по своей планировке городов-колоний, располагающих возможностью дальнейшего развития.

В Австралию, связываемую в представлениях того времени с Антарктидой, переносится действие утопического романа Габриэля де Фуаньи, изданного в 1676 г. Матрос Никола Садэр передает автору свой дневник, в котором записана его полная приключений жизнь, в том числе пребывание в одной из стран австралийского континента, жители которого живут в условиях абсолютного равноправия.

Автор подчеркивает «поразительную одинаковость языка, обычаев, зданий и культуры, с которой можно встретиться в этой большой стране. Достаточно узнать один квартал, чтобы можно было иметь представление обо всех остальных» 13.

Следуя приведенным в книге расчетам, мы могли бы узнать, что в стране живет 96 млн. взрослых и 48 млн. детей с их воспитателями. Все подробно описанные здания — круглые, расположены посреди парков и украшены скульптурами и росписями. Самое интересное здесь — система обслуживания поселков.

Идеал

благородного

дикаря

Идеал

благородного

дикаря

С иным взглядом мы можем встретиться у Фенелона, отразившего в книге, изданной в 1699 г., сложное путешествие Телемаха с его учителем по различным странам. В книге описаны и различные города, но об идеальной стране Бетик, расположенной на африканском побережье недалеко от Гибралтара, говорится, что «все искусства, связанные с архитектурой, для жителей страны излишни, потому что они никогда не строят домов» 14. Это свидетельство жизненности легенды о золотом веке и одновременно отражение модной теории Руссо — теории «благородного дикаря», живущего в шалаше, считавшемся идеалом архитектуры. Посмотрим, что говорится в статье «Шалаш» в методической энциклопедии конца XVIII в., для которой материал по архитектуре подготовил известный тогда теоретик архитектуры и постоянный секретарь парижской Академии Катрмэр де Кэнси: «Да, всегда и в каждое время необходимо возвращаться к типу шалаша, чтобы мы научились давать верный смысл всему, что можно себе позволить в архитектуре, и чтобы мы узнали об использовании, назначении, пригодности, целесообразности и пользе каждой вещи» 15.

Из большого числа фантастических и утопических романов XVIII в. упомянем хотя бы те, в которых излагаются различные взгляды на расселение и города. Можно предполагать, что книга Яна Коменского «Лабиринт света и рай сердца», изданная в 1631 г., послужила поводом для создания образа города страны Галлигенов, описанного в 1765 г. в романе Тифена Деляроша. Разговор героя этой книги Дункана с островитянами переходит в диалог автора с читателем, в котором утопическая страна сравнивается с Францией того времени. Бежавший из Франции гугенот Альмон основал республику со стотысячным населением, представленную одним городом, окруженным зоной парков, полей и виноградников 16.

36