Характер перехода между горизонтами

Характер границ между почвенными горизонтами описывается с учётом двух показателей – формы и степени выраженности. По форме границы бывают:

– ровными – встречаются во многих молодых почвах и в нижних частях профиля зрелых почв;

– волнистыми – характеризующиеся отношением высоты к длине волны меньше 0,5; они делятся на мелковолнистую (длина волны менее 5 см), средневолнистую (от 5 до 10 см) и крупноволнистую (длинее 10 см);

– карманными – форма границы выделяется при отношении глубины к ширине «карманов» от 0,5 до 2; делится на мелкокарманные, среднекарманные и крупнокарманные;

– языковатыми – граница встречается при переходе элювиального горизонта в иллювиальный в подзолистых почвах и в нижней части гумусового горизонта степных почв. Эта форма границы имеет отношение глубины «языка» к его ширине от 2 до 5 и по глубине языка делится на мелкоязыковатую (глубина менее 5 см), языковатую (5-10 см) и глубокоязыковатую (более 5 см);

– затечными – тяготеют к почвам с потечным гумусом либо склонных к глубокому растрескиванию (например, солонцы), отношение глубины затёков к к их ширине превышает 5;

– размытыми – граница характерна при переходе элювиального горизонта в иллювиальный в подзолах. Обычно она ясно просматривается, но по форме столь извилиста и прихотлива, что приходится выделять смешанный горизонт A2B;

– пильчатыми – довольно редкий тип, зачастую описываемый, как волнистый;

– полисадными – встречается между осолоделым и столбчатым горизонтами в солонцах.

По степени выраженности выделяют:

– резкий переход, когда смена одного горизонта другим происходит на протяжении до 1 см;

– ясный переход, смена происходит на протяжении 1-3 см;

– заметный переход, смена происходит на протяжении 3-5 см;

– постепенный переход, смена одного горизонта другим происходит на протяжении более 5 см.

Окраска и цвет

Окраска и цвет почвы – наиболее выразительные морфологические признаки, по которым выделяются генетические горизонты в профиле и устанавливаются их границы. Эти признаки характеризуют тип почвообразования и состав почвообразующих пород.

Понятия цвет и окраска в почвоведении различаются. Термин окраска – более общий и характеризует изменения (неоднородность, пятнистость) цветовых характеристик горизонта. Термин цвет – колористическое понятие, относится непосредственно к сочетанию тонов, интенсивности и другим хроматическим параметрам. Многие почвы получили свое название по преобладающему цвету: чернозёмы, краснозёмы, серозёмы.

Окраска отдельного почвенного горизонта может быть однородной и неоднородной. Однородная окраска – весь горизонт однообразно окрашен в какой-либо цвет. Однородная окраска бывает [12]:

– равномерная однородная окраска – тон и интенсивность окраски не меняются в пределах всего горизонта;

– неравномерная однородная окраска – тон и интенсивность окраски постепенно меняются от верхней части горизонта к нижней, например, от тёмно-бурой до бурой или от тёмно-серой до серой.

Неоднородная окраска – горизонт окрашен в различные цвета путем чередования пятен разного цвета при разной геометрии чередования.

Пятнистая окраска – пятна какого-то цвета нерегулярно располагаются на фоне другого цвета, например, охристые пятна на сизом фоне в глеевом горизонте или белёсые пятна – на красноватом фоне в глине.

Крапчатая окраска – мелкие пятнышки (диаметром до 5 мм) нерегулярно разбросаны по однородному фону другой окраски, создавая порфировидное строение окраски.

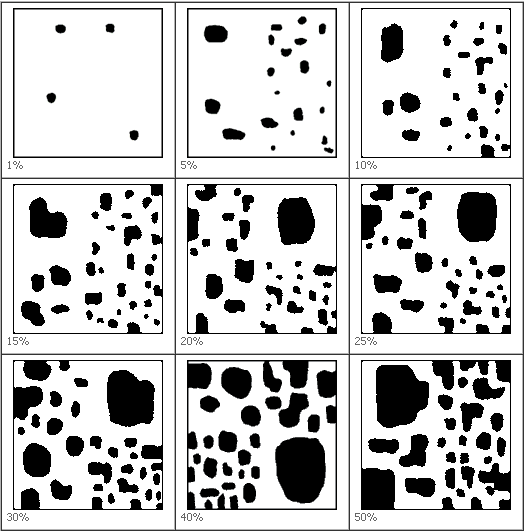

Рисунок 4 – Номограмма для определения степени пятнистости окраски почвы (каждая четверть квадрата содержит один и тот же процент площади пятен) [12]

Полосчатая окраска – окраска создается регулярным чередованием полос разного цвета, например, чередование желтоватых и красноватых полосок в зебровидной глине.

Мраморовидная окраска – крайне пестрая окраска, создаваемая прихотливым узором пятен и прожилок разного цвета, причем прожилки обычно более светлые, чем пятнистая окраска основной массы.

При характеристике неоднородной окраски важное значение имеет количественная характеристика неоднородности или степени пятнистости. Степень пятнистости окраски хорошо может быть охарактеризована с помощью номограммы, пример которой приведен на рисунке 4 (эта номограмма может быть использована и для характеристики обилия в почве различных новообразований и включений, например, степени каменистости).

Цвет почвы зависит от наличия в почве того или иного количества красящих веществ (таблица 1).

Чёрный цвет может быть результатом содержания различных веществ в почвах, и прежде всего гумуса. Однако гумус почвы может быть и светлоокрашенным, как в некоторых тундровых, лесных или пустынных почвах. Наиболее темную окраску в составе гумуса имеет фракция серых гуминовых кислот, а наиболее светлую – фракция фульвокислот. Соответственно не всякий гумус придает почве чёрный цвет даже при высоком его содержании. Чёрный цвет формируется в том случае, если в почве накапливается высокополимеризованный гуматный гумус.

Особенно интенсивным чёрным цветом характеризуются почвы с монтмориллонитовым характером глинистой фракции. Если в почве много монтмориллонитовых глин, то чёрный цвет может появляться и при малом содержании гумуса вследствие образования особых гумусово-глинистых комплексов. Кроме гумуса чёрный цвет в почвах могут давать некоторые сульфиды (гидротроилит – FeS ∙ H2О), окислы марганца, темные первичные минералы (например, роговая обманка), древесный уголь, магнетит – Fe3О4, железистый монтмориллонит.

Белый цвет в почвах связан преимущественно с четырьмя наиболее распространенными компонентами состава: кварцем, каолинитом, известью и водорастворимыми солями. Кроме того, светлую окраску могут придавать почве некоторые первичные минералы (например, полевые шпаты). Специфическую снежно-белую окраску имеет во влажном состоянии вивианит, характерный для болотных почв. Белый цвет почве придают и мелкокристаллический гипс или ангидрит.

Красный цвет – результат накопления в почве мало- или негидратированных свободных окислов железа, преимущественно в форме гематита или турьита. Чем более дренирована богатая окислами железа почва, тем более интенсивен её красный цвет.

Жёлтый цвет – результат накопления в почве гидратированных окислов железа, и прежде всего лимонита. Яркую соломенно-жёлтую окраску в почвах имеет ярозит (сульфат железа, образующийся при окислении сульфидов в мелиорированных маршевых почвах).

Бурый цвет характерен для глинистых почв с высоким содержанием иллита, слюдистых минералов и смеси в разной степени гидратированных окислов железа. Это преобладающий цвет в массе большинства глинистых минералов почв. Кроме того, он образуется при смешении красной, жёлтой, белой и черной окрасок в разных соотношениях, а поэтому является наиболее распространенным в разных типах почв.

Пурпурный цвет – свидетельство высокого содержания свободных окислов марганца. Это довольно редкое явление, связанное со спецификой определённых почвообразующих пород.

Таблица 1 – Связь цвета почвы с её химическим и минералогическим

составом

Цвет |

Химический и минералогический состав |

интенсивно-чёрный, тёмно-серый, серый, светло-серый, тёмно-бурый, буровато-чёрный, буро-чёрный |

гумусовые вещества (интенсивность окраски и оттенки зависят от концентрации и состава гумуса) |

чёрные пятна (вкрапления) и прослойки на красновато-буром фоне |

гидроксиды марганца

|

жёлто-оранжевый, жёлто-бурый, буровато-жёлтый, красно-бурый, фиолетово-бурый, светло-бурый и т.д. |

оксиды и гидроксиды железа, алюминия и фосфора, образующие самостоятельные минералы или находящиеся в сорбированном состоянии на поверхности тонких глинистых минералов |

голубоватый, голубовато-серый (сизый), зеленовато-голубоватый и т.д. |

закись железа (II)

|

белёсый |

тонкие зёрна кварца (кремнезём); каолинит |

белый, желтовато-белый, палево-белый и т.д. |

хлориды натрия, магния, кальция; сульфаты натрия и магния, гипс; карбонаты кальция и магния |

Синий цвет в чистом виде в почвах встречается редко. Это обычный цвет глея некоторых типов северных болот, связанный с вивианитом в сухом состоянии. Зато производный от синего – сизый цвет – исключительно широко распространенное явление во всех болотных или полуболотных почвах, связанное со специфическими минералами, содержащими закись железа.

Зеленый (оливковый) цвет формируется в почвах избыточного увлажнения, содержащих особые зеленоватые глинистые минералы с высокой насыщенностью железом, такие, например, как нонтронит.

Указанные цвета существуют в почвах редко в чистом виде, а чаще в виде переходных или смешанных цветов, что отражает и переходный или смешанный состав почвенной массы

Цвет нижних горизонтов почвенного профиля, в основном, определяется окраской почвообразующих пород, их составом и степенью выветривания. Наиболее характерны различные оттенки коричнево-бурого цвета, обусловленные окраской плейстоценовых отложений – широко распространенных почвообразующих пород.

Рисунок 5 – Треугольник цветов С.А. Захарова

Цвет почвы в значительной степени зависит от степени влажности и источника освещения, поэтому окончательное определение цвета принято делать по образцам в сухом состоянии при дневном освещении.

Определение цвета носит несколько субъективный характер. Чтобы избавиться от субъективизма в описании цвета почв на протяжении всей истории почвоведении различные авторы пытались унифицировать почвенные цвета. В нашей стране наиболее широкое применение получил треугольник цветов С.А. Захарова (рисунок 5). В вершинах этого треугольника – белый, чёрный и красный цвета, а по сторонам и медианам нанесены названия различных цветов, производных от смешения трех основных. За границей широко используются цветные таблицы Манселла, где каждый цвет характеризуется тоном (оттенком), интенсивностью (степенью осветленности) и насыщенностью тона (чистотой спектрального цвета) и может быть обозначен буквенно-цифровыми индексами, удобными для создания базы данных с целью компьютерной обработки информации.

Для более полной информации об окраске почвы в бланк описания почвенного профиля наносятся мазки с каждого горизонта (подгоризонта). Они наносятся на схему почвенного профиля в соотвествующее данному горизонту место на схеме. Мазки позволяют максимально точно передать цвет горизонтов в сухом состоянии в камеральных условиях.

Процедура нанесения мазка в бланк описания почвенного профиля следющая. Небольшое количество почвенного материала (половину объёма одной чайной ложки), взятого из отдельного генетического горизонта (подгоризонта) почвы, очищается от посторонних предметов (веточки, стебли и корни трав, обломки камней, угольки и т.д.), аккуратно растирается пестиком с резиновой насадкой в фарфоровой ступке до однородной рассыпчатой массы и смачивается водой до слегка жидко-текучей консистенции. Указательным пальцем руки часть этой консистенции аккуратно наносится (намазывается вращательным движением пальца) на бланк описания почвенного профиля для получения равномерного по густоте окраски пятна диаметром 2-2,5 см. Не рекомендуется наносить на бланковый лист избыточное количество почвенного материала, ибо чем больше толщина нанесённого слоя, тем больше вероятность его осыпания при высыхании. Не рекомендуется наносить и крайне малое количество материала (при этом избыточно жидкого), поскольку в таком случае получается весьма бледный мазок, что затрудняет определение по нему окраски. По высохшему мазку определяется окраска почвенного образца.