- •Уровни решения проблемных задач учащимися а. В.Фурман

- •Проблемные задачи: психологическое содержание, особенности решения и место в обучении

- •Психологические предпосылки для выделения уровней решения учащимися проблемных задач

- •Теоретическая модель уровней решения учащимися проблемных задач и ее интерпретация

- •Теоретическая модель уровней решения учащимися проблемных задач

- •Основные психолого-педагогические требования к подбору проблемных задач

- •Заключение

Теоретическая модель уровней решения учащимися проблемных задач и ее интерпретация

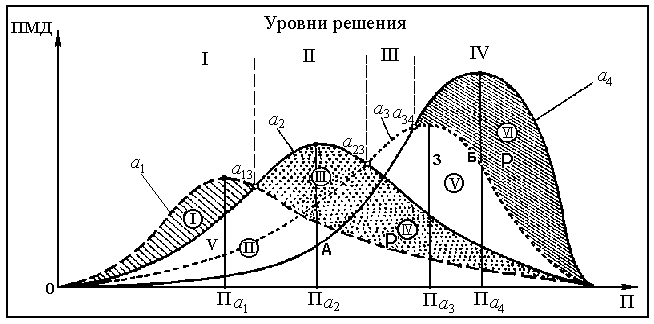

Вышеизложенные положения, а также предварительные результаты проведенных нами ранее опытов [21], [23] позволили построить графическую (она же теоретическая) модель уровней решения учащимися проблемных задач (см. рисунок). По оси абсцисс отложен уровень проблемности учебных задач (П), а по оси ординат — степень продуктивности мыслительной деятельности (ПМД) учащегося при решении этих задач. Кривые линии а1и а2 характеризуют самостоятельное решение учащимися проблемных задач при преобладании в его мышлении интуитивных или дискурсивных процессов, а3 — групповое решение задач школьниками и а4 — решение учащимся проблем в сотрудничестве с учителем.

Теоретическая модель уровней решения учащимися проблемных задач

В своей совокупности данные кривые описывают основные уровни (способы, формы) возможного решения учащимся проблемных задач в обучении, построенные на закономерностях психологической структуры их решения. Пользуясь нашей моделью, дадим психолого-педагогическую характеристику этим уровням.

Первый уровень: самостоятельный низкопродуктивный. Осознание, принятие и решение задачи осуществляются сразу же после непосредственного анализа ее условий и требований. Базу для такого решения составляют свернутые неосознаваемые мыслительные операции, характеризующие интуитивные компоненты решения проблемной задачи, в то время как дискурсивные словно отходят на второй план. В данном случае имеет место интуитивное решение учеником задачи небольшой или средней степени трудности.

Площадь, ограниченная линиями a1, а2 и осью П, соответствует УАР. Каждая из линий не только отражает разнородную познавательную активность, но и характеризует меру участия в решении интуитивных или дискурсивных процессов мышления, которые взаимодействуют и взаимодополняют друг друга. До точки а12 участие интуитивных компонентов в процессе решения задач является определяющим. Здесь интуитивные ходы мысли совершают «скачки» через информационные пробелы, а логические рассуждения как бы стремятся обосновать их. Поскольку образно-логические семантические структуры мышления преобладают в механизмах интуитивных решений [19; 25], то нахождение образной стратегии решения задачи в этом случае (поле I) продуктивнее, чем при решении задач большей проблемности (сумма полей III и IV), где осознание и ход решения связаны с преобладанием вербально-логических схем изучения проблемной ситуации. Точка пересечения линий a1 и а2 указывает, что в мыслительной деятельности учащегося могут иметь место задачи такой проблемности, оптимальный путь решения которых лежит через равноценное участие в поиске интуитивных и дискурсивных процессов. На нашей модели она составляет границу между первым и вторым уровнями решения. Ее определение в обучении, как показывают наши наблюдения, возможно на основании временной характеристики процесса решения проблемной задачи.

Второй уровень: самостоятельный продуктивный. Осознание, принятие и решение проблемной задачи требуют от учащегося максимальной концентрации внимания на познаваемом объекте, волевых усилий в осознании неизвестного, организации системы исследовательских действий над связями и отношениями между ее элементами. Кроме интуитивных процессов, имеющих важное значение на начальном этапе решения проблемы [5], решающую роль в достижении положительного результата играют дискурсивные операции. Процесс решения характеризуется развернутостью, а мыслительные действия большей осознанностью. Если удивление, взволнованность, растерянность снимаются активным поиском искомого знания, то учащийся, после длительных безуспешных проб выполняет задание.

Наблюдения за мыслительной деятельностью школьников показывают, что при решении доступных им проблемных задач далеко не все они могут максимально активизировать свой интеллектуально-волевой потенциал на УАР. Поэтому особый интерес вызывает центральная часть модели (поле IV и в какой-то степени III). Она характеризует такой круг проблемных ситуаций, возникающих у учащегося, которые являются очень трудными для самостоятельного разрешения и очень легкими при минимальной помощи со стороны учителя (вертикаль Па2). В этих случаях содержательно разным является процесс получения положительного результата — обнаружение неизвестного основного отношения задачи. Так, мыслительная деятельность при самостоятельном решении учеником проблемы отличается большей интенсивностью в преодолении трудностей познания, хотя внешне кажется малопродуктивной. Определяющую роль здесь выполняют скрытые периоды в процессе поиска и, в частности, наличие различных видов продуктивных пауз, которые составляют ключевые моменты интеллектуальной деятельности человека — момент зарождения проблемы и момент ее снятия [18]. Однако полученный таким путем результат чаще оправдывает приложенные усилия, поскольку приводит к новообразованиям не только в умственном развитии, но и в формировании ряда важных качеств личности (самостоятельности, настойчивости и т.п.). В такие периоды обучения проблемная ситуация действительно выступает необходимой предпосылкой развертывания творческого процесса, определяет продуктивность мыслительной деятельности и саморазвития личности. Основательная мобилизация и преобразование учащимися интеллектуальных ресурсов позволяют в данном случае говорить о высшей степени его активности при решении проблемной задачи — волевом поведении.

Третий уровень: совместный высокопродуктивный. Поисковая мыслительная деятельность учащегося осуществляется в спонтанном деловом сотрудничестве с партнером. В этом случае характерными являются пробы и ошибки, а общение учеников друг с другом отличается разноплановостью. Эффективность группового решения учащимися проблемной задачи на уровне ЗБР (поле V) зависит от многих факторов, среди которых главными являются внешние обстоятельства учения, поисковая активность учеников, их информированность и обученность, взаимопонимание личностных и смысловых позиций друг друга. При этом невербальные компоненты общения «составляют необходимое психологическое условие развития познавательной активности в совместном решении задачи» [16; 10]. Однако определяющее значение общения состоит в том, что оно способно ускорить процесс осознания и субъективного принятия учащимися противоречия между наличными знаниями и новыми требованиями деятельности, принуждает его к содержательной активности в выдвижении предположений и доказательстве их достоверности, формулировании выводов. Часто это порождает межличностные конфликты, которые приводят к увеличению уровня трудности проблемной ситуации и делают ее практически неразрешимой в условиях диалога данной пары учащихся. Поэтому при организации групповой работы учащихся «наилучшими условиями успешного выполнения будут дружеские, благожелательные или нейтральные отношения. Конфликтные отношения не могут способствовать успешности работы» [13; 45]. И это не случайно, «общение всегда имеет конкретно-ситуационный характер и протекает так, как складываются отношения между его участниками. Оно несет на себе отпечаток всей системы этих отношений» [11; 39].

Для каждого школьника имеется небольшой класс задач (с таким уровнем проблемности — диапазон от а23 до а34), которые он наиболее эффективно решает не самостоятельно или в сотрудничестве с учителем, а в совместной поисковой деятельности со сверстниками [22]. Эти задачи в нашей классификации и составляют конкретное содержание третьего уровня решения учащимися проблемных задач. Правомерность данного шага также оправдана в связи с другим научным фактом: положительный эффект совместной учебной работы школьников на уровне ЗБР может быть усилен благодаря специальному обучению групповому мышлению [13] и коллективной деятельности [12], которое позволяет существенно улучшить организацию совместного поиска, повысить результативность группового решения проблемных задач.

Четвертый уровень: совместный максимально продуктивный. Совместная поисковая познавательная деятельность, в которой процесс решения проблемной задачи отличается организованностью и последовательностью в преодолении возникающих трудностей (их вносит обычно учитель), наличием содержательного сотрудничества между участниками совместной работы (поле VI). Однако умственный процесс на данном уровне решения отнюдь не свободен от трудностей и противоречий (причем не только для учащегося, но и для учителя в понимании психологии обучаемого!). Парадоксальность положения учителя в этом случае очевидна: он «одновременно стимулирует познавательную активность учащихся и ограничивает их вовлеченность в проблемную ситуацию» [24; 110]. Поэтому руководящее влияние учителя на начальных этапах сотрудничества с учеником характеризуется дезорганизацией мыслительного процесса последнего. Это продолжается до того времени, пока педагог не сумеет на конкретном учебном материале отыскать существенные зависимости в прошлом опыте школьника. Между учителем и учеником зарождается диалог3, и чем выше уровень проблемности задачи, тема меньшая вероятность согласованных действий, тем большая развернутость общения [14]. Со временем возникает сначала незначительное, а затем все более глубокое предвосхищение интеллектуальных действий, начинают прогнозироваться промежуточные результаты решения задачи, умственная деятельность становится организованнее, продуктивнее. Таким образом, особенности конкретного диалогического взаимодействия учителя с учеником в ситуации решения проблемной задачи определяют эффективность активизации поисковых творческих процессов мышления последнего и в зависимости от этого оптимизируют или сдерживают сам процесс ее решения.