- •Краниодиагностика и техники коррекции

- •Оглавление

- •Об авторе

- •Благодарности

- •Введение

- •2. Терминологический словарь

- •3. Краниальная остеопатия. История развития

- •3.1. Анатомо-физиологические особенности реализации краниосакрального ритма на уровне черепа

- •Врожденная подвижность паренхимы головного и спинного мозга

- •Флюктуация ликвора

- •Биомеханика желудочков мозга

- •Подвижность мембран реципрокного натяжения

- •Подвижность костей черепа

- •Пальпаторные ориентиры черепа

- •3.2. Анатомо-физиологические особенности реализации краниосакрального ритма на уровне крестца. Непроизвольное движение крестца между подвздошными костями

- •Классификация нарушений пдм

- •4. Показания и противопоказания к применению краниальной остеопатии

- •5. Клиническая биомеханика и патобиомеханика сфено-базилярного синхондроза

- •5.1. Основные типы кинетических дисфункций сфено-базилярного синхондроза

- •5.1.1. Дисфункция сфено-базилярного синхондроза во флексии

- •5.1.2. Дисфункция сфено-базилярного синхондроза в экстензии

- •5.1.3. Торсия сфено-базилярного синхондроза

- •5.1.4. Латерофлексия с ротацией сфено-базилярного синхондроза

- •5.1.5. Латеральное смещение клиновидной кости (латеральный стрейн)

- •5.1.6. Вертикальное смещение клиновидной кости (вертикальный стрейн)

- •5.1.7. Компрессия сбс

- •6. Диагностика и коррекция кинетических дисфункций сфено-базилярного синхондроза Осмотр и пальпация

- •6.1. Диагностика сгибания и разгибания в сфено-базилярном синхондрозе

- •6.2. Диагностика торсии сфено-базилярного синхондроза

- •6.3. Диагностика латерофлексии с ротацией

- •6.4. Диагностика вертикального смещения сфено-базилярного синхондроза

- •6.5. Диагностика латерального смещения сфено-базилярного синхондроза

- •6.6. Диагностика компрессии сфено-базилярного синхондроза

- •6.7. Прямая коррекция дисфункции сбс в экстензии

- •6.8. Прямая коррекция дисфункции сбс во флексии

- •6.9. Прямая коррекция дисфункции сбс в правосторонней торсии

- •6.10. Прямая коррекция дисфункции сфено-базилярного синхондроза в правосторонней латерофлексии с ротацией

- •6.11. Прямая коррекция вертикального смещения сбс (верхнего вертикального стрейна)

- •6.12. Прямая коррекция вертикального смещения сбс (нижний вертикальный стрейн)

- •6.13. Прямая коррекция латерального смещения сбс

- •6.14. Декомпрессия сфено-базилярного синхондроза

- •Техника № 1. Подъем лобной кости (лифт)

- •Техника №2. Декомпрессия сбс подходом через свод

- •Техника №3. Декомпрессия сбс лобно-затылочным подходом

- •Техника №4. Непрямая декомпрессия сбс

- •Система венозных синусов

- •Техника №5. “Дренирование венозных синусов”

- •7. Анатомия и клиническая биомеханика костей черепа

- •7.1. Анатомия и клиническая биомеханика затылочной кости

- •Развитие и возрастные особенности затылочной кости

- •7.1.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи затылочной кости

- •Прикрепления листков твердой мозговой оболочки

- •Головной мозг и черепные нервы

- •Сосудистая система

- •7.1.2. Клиническая биомеханика затылочной кости

- •7.2. Анатомия и клиническая биомеханика клиновидной кости

- •Развитие и возрастные особенности клиновидной кости

- •7.2.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи клиновидной кости

- •Мышцы и апоневрозы

- •Прикрепление листков твердой мозговой оболочки

- •Головной мозг и черепные нервы

- •7.2.2. Клиническая биомеханика клиновидной кости

- •7.3. Анатомия и клиническая биомеханика височной кости

- •Развитие и возрастные особенности височной кости

- •7.3.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи височной кости

- •Мышцы и апоневрозы

- •Головной мозг и черепные нервы

- •Слуховая труба

- •7.3.2. Клиническая биомеханика височной кости

- •7.3.3. Диагностика дисфункций височной кости

- •Тест общей подвижности височной кости

- •Тест общей подвижности височной кости

- •Тест общей подвижности височной кости

- •7.4. Анатомия и биомеханика теменной кости

- •Развитие и возрастные особенности теменной кости

- •7.4.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи теменной кости

- •Мышцы и апоневрозы

- •Прикрепление листков твердой мозговой оболочки

- •Головной мозг

- •7.4.2. Клиническая биомеханика теменной кости

- •7.4.3. Диагностика кинетических дисфункций теменной кости

- •Тест общей подвижности теменной кости

- •7.5. Анатомия и клиническая биомеханика лобной кости

- •Развитие и возрастные особенности лобной кости

- •7.5.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи лобной кости

- •Мышцы и апоневрозы

- •Прикрепление листков твердой мозговой оболочки

- •Головной мозг и черепные нервы

- •7.5.2. Клиническая биомеханика лобной кости

- •7.5.3. Диагностика кинетических дисфункций лобной кости Тест общей подвижности лобной кости

- •7.6. Анатомия и клиническая биомеханика решетчатой кости

- •Развитие и возрастные особенности решетчатой кости

- •7.6.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи решетчатой кости

- •Прикрепление листков твердой мозговой оболочки

- •Черепные нервы

- •7.6.2. Клиническая биомеханика решетчатой кости

- •7.6.3. Диагностика кинетических дисфункций решетчатой кости Тест общей подвижности решетчатой кости

- •Тест лобно-решетчатого шва

- •Тест клиновидно-решетчатого шва

- •Тест решетчато-верхнечелюстного шва

- •8. Анатомия и клиническая биомеханика костей лицевого черепа

- •8.1. Анатомия и клиническая биомеханика верхней челюсти

- •Развитие и возрастные особенности верхней челюсти

- •8.1.1. Анатомия верхней челюсти

- •Отростки верхней челюсти

- •Функциональные взаимосвязи верхней челюсти

- •8.1.2. Клиническая биомеханика верхней челюсти

- •8.1.3. Диагностика кинетических дисфункций верхней челюсти Двухсторонний тест общей подвижности верхней челюсти

- •Односторонний тест общей подвижности верхней челюсти

- •8.2. Анатомия и клиническая биомеханика скуловой кости

- •8.2.1. Анатомия скуловой кости

- •Функциональные взаимосвязи скуловой кости

- •Фасциальные образования

- •Черепные нервы

- •8.2.2. Клиническая биомеханика скуловой кости.

- •8.2.3. Диагностика кинетических дисфункций скуловой кости.

- •Двухсторонний тест общей подвижности скуловых костей

- •Двухсторонний тест общей подвижности с компрессией скуловых костей во внутренней ротации

- •Односторонний кинетический тест скуловой кости (внутренний)

- •Односторонний кинетический тест скуловой кости (наружный)

- •Тест общей подвижности дифференциально-диагностический (по р. Капоросси)

- •8.3. Анатомия и клиническая биомеханика сошника

- •8.3.1. Анатомия сошника

- •Развитие и возрастные особенности

- •Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи сошника

- •8.3.2. Клиническая биомеханика сошника

- •8.3.3. Диагностика кинетических дисфункций сошника Тест общей подвижности сошника

- •8.4. Анатомия и клиническая биомеханика небной кости

- •8.4.1. Анатомия небной кости

- •Развитие и возрастные особенности

- •Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи небной кости

- •Мышечные прикрепления

- •Черепные нервы

- •Пальпаторные опознавательные точки

- •8.4.2. Клиническая биомеханика небной кости.

- •8.4.3. Диагностика кинетических дисфункций небной кости Тест общей подвижности небной кости (односторонний)

- •Тест общей подвижности небной кости (двухсторонний)

- •Тест подвижности поперечного небного шва

- •8.5. Анатомия и клиническая биомеханика нижней челюсти

- •8.5.1. Анатомия нижней челюсти

- •Развитие и возрастные особенности нижней челюсти

- •Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи нижней челюсти

- •Мышцы и фасции

- •8.5.2. Клиническая биомеханика нижней челюсти

- •8.5.3. Диагностика кинетических дисфункций нижней челюсти

- •Тест общей подвижности нижней челюсти

- •Положение пациента: лежа на спине.

- •Положение врача: сидя у изголовья.

- •8.6. Анатомия и клиническая биомеханика подъязычной кости.

- •8.6.1. Анатомия подъязычной кости

- •Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи подъязычной кости Мышцы и фасции

- •8.6.2. Клиническая биомеханика подъязычной кости

- •8.6.3. Диагностика кинетических дисфункций подъязычной кости

- •Тест общей подвижности подъязычной кости

- •Положение пациента: лежа на спине.

- •Положение врача: сидя сбоку от пациента на уровне подъязычной кости.

- •Положение рук врача: одна рука располагается на задней поверхности шейного отдела позвоночника, другая захватывает подъязычную кость щипком между указательным и большим пальцами.

- •9. Кинетические дисфункции костей мозгового черепа и их коррекция

- •9.1. Коррекция швов основания черепа

- •Техника коррекции затылочно-сосцевидного шва (справа)

- •Техника коррекции клиновидно-чешуйчатого шва (справа)

- •Техника коррекции каменисто-яремного синхондроза

- •Техника коррекции каменисто-базилярного шва (справа)

- •Техника коррекции клиновидно-каменистого шва (справа)

- •9.2. Коррекция дисфункций височной кости Непрямая коррекция дисфункции височной кости во внутренней ротации

- •Непрямая коррекция дисфункции височной кости в наружной ротации

- •Прямая коррекция дисфункции височной кости во внутренней ротации

- •Прямая коррекция дисфункции височной кости в наружной ротации

- •Техника коррекции дисфункции височной кости во внутренней ротации по г. Мэгоуну

- •Техника синхронного “переката” височных костей

- •Техника асинхронного “переката” височных костей

- •Техника коррекции дисфункции височных костей по ф. Пейраладу

- •Техника коррекции височно-скулового шва

- •Техника коррекции косточек внутреннего уха

- •9.3. Коррекция дисфункций теменной кости Техника коррекции дисфункции теменных костей в двусторонней внутренней ротации

- •Подъем теменных костей (lift)

- •Техника разведения теменных костей (spread)

- •Техника коррекции теменно-чешуйчатого шва по ф. Пейраладу

- •Техника коррекции теменно-чешуйчатого шва по г. Мэгоуну

- •Техника коррекции теменно-сосцевидного шва

- •Техника коррекции лямбдовидного шва

- •9.4. Коррекция дисфункций решетчатой кости

- •Техника общего освобождения решетчатой кости

- •Техника коррекции дисфункции лобно-решетчатого шва

- •Техника коррекции дисфункции решетчато-верхнечелюстного шва

- •Техника коррекции дисфункции клиновидно-решетчатого шва

- •Техника дренирования решетчатого синуса

- •Техника аутодренирования решетчатого синуса

- •9.5. Коррекция дисфункций лобной кости Техника коррекции дисфункции лобной кости во внутренней ротации

- •Техника коррекции дисфункции лобной кости во внутренней ротации

- •Техника подъема лобной кости (lift)

- •Техника разведения лобной кости (spread)

- •Техника коррекции дисфункции лобно-клиновидного шва (в области больших крыльев клиновидной кости)

- •Техника коррекции дисфункции лобно-клиновидного шва (в области малых крыльев клиновидной кости)

- •Техника лобно-клиновидной коррекции через свод

- •Техника коррекции лобно-теменного (венечного) шва

- •Техника уравновешивания метопического шва

- •Техника коррекции лобно-скулового шва

- •Техника коррекции лобно-верхнечелюстного шва

- •Техника уравновешивания лобной кости

- •10. Коррекция кинетических дисфункций костей лицевого черепа

- •10.1. Коррекция кинетических дисфункций скуловой кости Техника коррекции дисфункции височно-скулового шва

- •Техника коррекции дисфункции лобно-скулового шва (прямая)

- •Техника коррекции дисфункции лобно-скулового шва (непрямая)

- •Техника коррекции дисфункции клиновидно-скулового шва

- •Техника коррекции дисфункции скуло-верхнечелюстного шва (прямая)

- •Техника коррекции дисфункции скуло-верхнечелюстного шва (непрямая)

- •Техника коррекции дисфункции скуло-верхнечелюстного шва № 2

- •Техника подъема скуловых костей (lift)

- •Техника уравновешивания наружной и внутренней ротации скуловых костей

- •10.2. Коррекция кинетических дисфункций сошника Техника коррекции дисфункции сошника в экстензии

- •Техника коррекции дисфункции сошника в экстензии

- •10.3. Коррекция кинетических дисфункций небной кости Техника коррекции срединного небного шва Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции поперечного небного шва Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции небно-верхнечелюстного шва

- •Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции крыловидно-небного шва

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: стоя или сидя со стороны шва в дисфункции.

- •Техника уравновешивания крылонебного узла.

- •10.4. Коррекция кинетических дисфункций нижней челюсти Техника коррекции височно-нижнечелюстного сустава

- •10.5. Коррекция кинетических дисфункций подъязычной кости Техника коррекции надподъязычных мышц

- •Техника коррекции надподъязычных мышц № 2

- •Техника коррекции надподъязычных мышц № 3

- •Техника коррекции лопаточно-подъязычной мышцы

- •Техника коррекции подъязычной кости

- •10.6. Коррекция кинетических дисфункций верхней челюсти

- •Техника коррекции дисфункции скуло-верхнечелюстного шва (по r. Caporossi)

- •Техника двухсторонней коррекции верхней челюсти

- •Техника коррекции поперечного небного шва Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции небно-верхнечелюстного шва Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции дисфункции решетчато-верхнечелюстного шва

- •Двухсторонняя техника коррекции верхней челюсти в наружной ротации

- •Техника коррекции лобно-верхнечелюстного шва

- •11. Мембранные остеопатические техники

- •Техника Pan Dura Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: стоя сбоку от пациента на уровне изголовья.

- •Техника Pan Dura 2 Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: стоя сбоку от пациента на уровне изголовья.

- •Техника Stacking

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя у изголовья пациента.

- •Техника Stacking 2

- •Техника одновременного диагностичекого стакинга и коррекции (по h. Magoun)

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя у изголовья пациента.

- •Показания к проведению техник stacking

- •Противопоказания к проведению техник stacking

- •Техника уравновешивания мембран лобной области

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя у изголовья пациента.

- •Техника лобно-затылочного уравновешивания Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя у изголовья пациента.

- •Техника на вертебральной части твердой моговой оболочки (Core-link)

- •Техника декомпрессии l5-s1

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя сбоку на уровне таза пациента.

- •Техника декомпрессии крестцово-подвздошных суставов Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя или стоя сбоку на уровне таза пациента.

- •Техника Core-link

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя сбоку от пациента.

- •Техника Core-link 2 Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя сбоку от пациента.

- •Техника ”бельевой веревки” Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя сбоку от пациента.

- •12. Анатомия, клиническая биомеханика и патобиомеханика височно-нижнечелюстного сустава

- •12.1. Анатомия височно-нижнечелюстного сустава

- •Силовые линии костных элементов жевательной системы

- •Эмбриональное развитие суставного диска

- •Клиническая биомеханика диска

- •Прикрепление суставной капсулы к височной кости

- •Прикрепление суставной капсулы к нижней челюсти

- •Связки височно-нижнечелюстного сустава

- •Мышцы височно-нижнечелюстного сустава

- •Жевательная мышца имеет глубокий и поверхностный пучки.

- •Поверхностный пучок.

- •Внутренняя крыловидная мышца покрыта глубокой фасцией жевательной мышцы, формирует мышечный ремень вместе с жевательной мышцей.

- •Наружная крыловидая мышца

- •Клиновидно – нижнечелюстные мышцы

- •Надподъязычные мышцы

- •Подподъязычные мышцы

- •Мышцы, расположенные за подъязычной костью

- •Мышцы языка

- •Иннервация височно-нижнечелюстного сустава

- •Механорецепторы

- •Лимфатический отток

- •Контроль акта жевания

- •Биомеханика височно-нижнечелюстного сустава

- •Биомеханические требования к височно-нижнечелюстному суставу

- •Открывание и закрывание рта

- •Клиническая диагностика дисфункции височно-нижнечелюстного сустава

- •13. Техники коррекции кинетических дисфункций височно-нижнечелюстного сустава Техника Стилла

- •Техника коррекции височно-нижнечелюстного сустава

- •Техника коррекции височно-нижнечелюстного сустава

- •Техника двухсторонней коррекции суставного диска

- •Техника односторонней коррекции суставного диска

- •Техника диагностики и коррекции клиновидно-нижнечелюстной связки

- •Техника коррекции шило-нижнечелюстной связки

- •Техника декомпрессии височно-нижнечелюстного сустава (по V.M. Frymann)

- •14. Заключение

- •Список литературы

Биомеханика желудочков мозга

Во время фазы флексии (вдоха) первичного дыхательного механизма (ПДМ) на уровне боковых и третьего желудочков происходит расширение с увеличением своего объема. Наиболее оно выражено в задних отделах боковых желудочков и связано с кинетикой теменных костей. На фазе выдоха ПДМ происходит сужение желудочков с одновременным продвижением ликвора.

Нейрофизиологи-фундаменталисты называют ликвором то, что течет до спинномозговых ганглиев, а после – интерстициальной жидкостью. Это не смущает остеопатов, которые поддерживают и культивируют концепцию о жидкостном континууме. Между артериальной и венозной кровью имеется жидкость, которую невозможно не принимать во внимание во внутриклеточном обмене. И это ликвор.

Возврат ликвора в венозное русло происходит по 3-м путям.

Из межклеточной жидкости в венозный ток через венозные капилляры.

Из межклеточной жидкости в лимфатические пути и грудной проток в подключичную вену.

Из межклеточной жидкости невракса к верхнему сагиттальному венозному синусу через грануляции паутинной оболочки.

Давление ликвора варьирует от 5 до 15 мм в зависимости от пульса и дыхания. Можно также сказать, что давление ликвора изменяется прямор пропорционально венозному давлению, потому что ликвор переходит (до 95% объема) в венозную систему через внутреннюю яремную вену (Г. Мэгоун, 1966).

Подвижность мембран реципрокного натяжения

Мембраны реципрокного натяжения служат для поддержки мозга, мозжечка, играют роль амортизаторов при ударе.

Мембраны взаимного натяжения берут свое начало от crista gali, продолжаются серповидной связкой мозга, наметом и серпом мозжечка, выходят из полости черепа и, соединяясь с внечерепными апоневрозами, могут оказывать влияние на сосуды и нервы посредством натяжения. Другая часть dura mater продолжается вертебральной порцией до второго крестцового позвонка, где образует плотное прикрепление. Однако здесь система мембран не прерывается, а посредством соединительнотканных перемычек продолжается и связывается с копчиком и тазовой диафрагмой. Помня анатомию мозговых оболочек, можно обнаружить их биомеханические связи с такими заболеваниями, как синуситы, цефалгии, хронические нарушения мозгового кровообращения, радикулоишемии, геморрой. Это далеко не полный перечень патологических состояний, в которые могут быть вовлечены мембраны взаимного натяжения.

Серповидная связка мозга идет из прямого синуса по затылочному своду к сагиттальному синусу, где раздваивается по бокам, далее опускается по метапическому шву, идет на лобные кости и крепится к crista galli и слепому отверстию лобной кости.

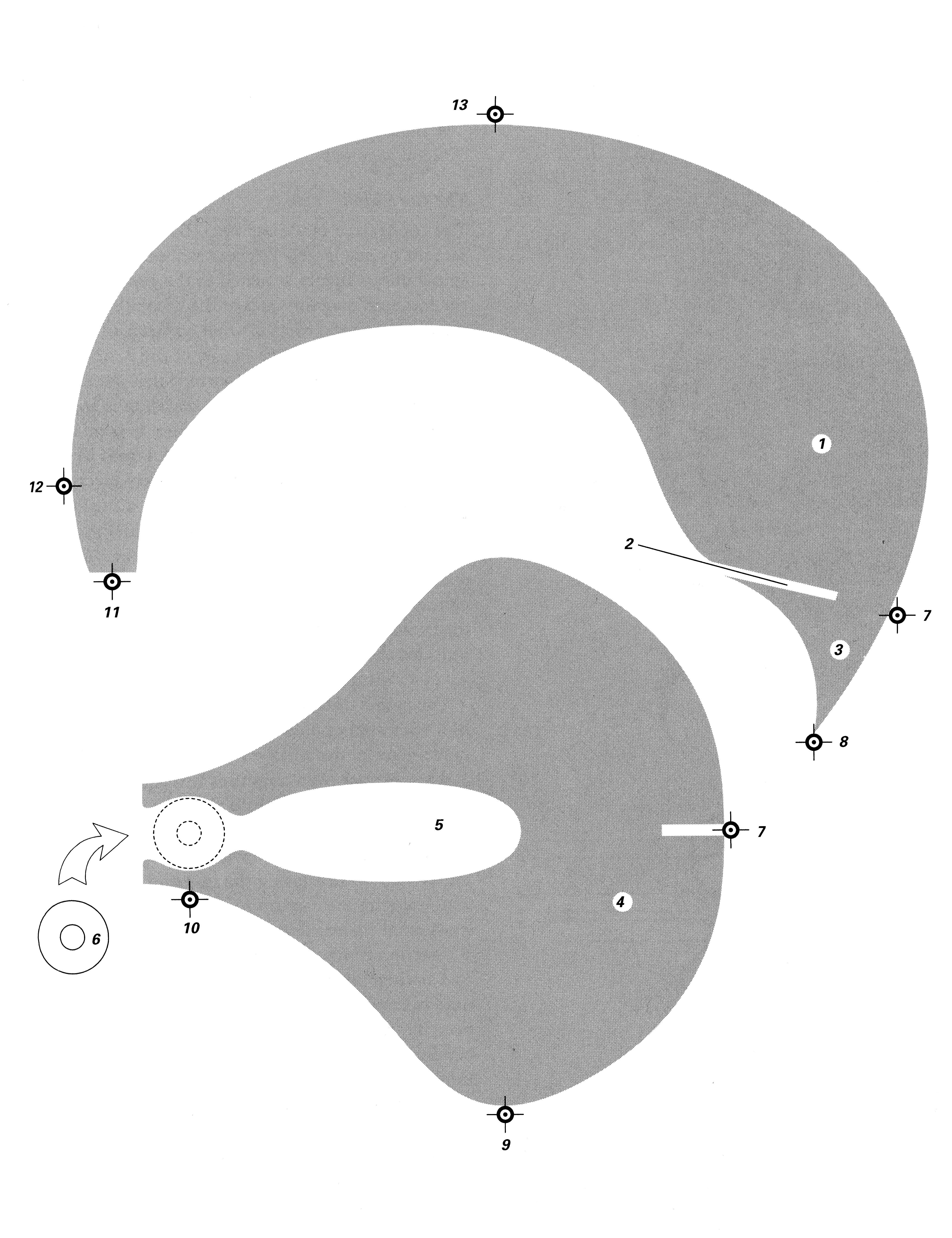

Рис. Схематичное изображение компонентов системы мембран взаимного натяжения и ее полюсов:

1 – серп мозга; 2 – прямой синус; 3 – серп мозжечка; 4 – намет мозжечка; 5 – расхождение намета мозжечка; 6 – диафрагма турецкого седла; 7 – заднее-верхний полюс; 8 – заднее-нижний полюс; 9 – латеральный полюс; 10 – переднее-нижний полюс намета мозжечка; 11 – переднее-нижний полюс серпа мозга; 12 – переднее-верхний полюс серпа мозга; 13 – верхний полюс серпа мозга.

Большая окружность намета мозжечка идет из прямого синуса по заднему краю затылочной кости с 2-х сторон от внутреннего затылочного бугра, на внутреннюю поверхность пирамид височных костей, охватывая sinus petrosus, и прикрепляется посредством lig.petrosphenoidale к задним выступам клиновидной кости. Здесь на передней поверхности пирамиды височной кости над рваным отверстием формируется полость для тройничного (Gasseri) ганглия. Чуть дальше по гребню височной кости она образует еще один футляр – для эндолимфатического мешочка. Малая окружность свободным краем перекидывается и крепится на передних выступах клиновидной кости, перекрещиваясь с большой окружностью. Следует отметить, что дно кавернозного синуса образовано большой окружностью, а крыша и латеральная часть – малой окружностью намета мозжечка.

Серп мозжечка идет сверху вдоль прямого синуса, снизу – вдоль внутреннего затылочного гребня. Наружный ориентир – наружный затылочный бугор (inion).

Диафрагма турецкого седла, прикрепленная в области клиновидных выступов и объединенная веществом твердой мозговой оболочки, она удерживает гипофиз на дне ямки подолжает серповидную связку. Латеральные стенки турецкого седла сформированы стенками кавернозного синуса.

Серповидная связка соединяется с интраспинальной мембраной, посредством которой твердая мозговая оболочка прикрепляется к затылочному отверстию и опускается, как трубка к первым 2-3-м шейным позвонкам и кружевной связкой идет, окутывая спинномозговые нервы. На этом уровне она очень чувствительна и легко ранима. На уровне S2 позвонка имеется прочное соединение. Американский исследователь Пэйдж писал: ”Внутри черепа dura mater со всеми выступами образует поддержку головного мозга и через различные отверстия основания черепа она выходит и продолжается вместе с внутричерепными апоневрозами. Ее тракция может быть осуществлена давлением на окружающие сосуды и нервы при выходе из черепа. Такое натяжение возможно вследствие сокращения мышц, прикрепляющихся к основанию черепа”.

Было сделано наблюдение, что, натяжение мозговых оболочек может возникнуть при сгибании и разгибании головы. Если удар пришелся в лобную область, то перенапряжение может возникнуть в затылочной за счет натяжения серповидной связки и намета мозжечка. Это будет определяться и при сгибании и при разгибании головы, что очень важно в перинатальном периоде. Функция серповидной связки и намета мозжечка зависит также и от интегрального состояния всех костей черепа. У взрослых серповидная связка и намет мозжечка объединены в термин “мембраны реципрокного натяжения”. Они координируют движения всех костей черепа.

Точка опоры (fulcrum) Сатерленда – точка, где берут начало серп и намет мозжечка. Точка пересечения их в прямом синусе. Это точка “равновесия” Сатерленда. Прямой синус немного правее наружного затылочного бугра. Эта точка также является точкой слияния всех синусов. Через фулькрум Сатерленда также проходит воображаемая ось опоры для обеспечения равновесия в краниосакральной системе. Она способна автоматически двигаться в зависимости от изменений, имеющих место при физиологическом и патологическом движении черепа.

Следует отметить важную поддерживающую роль мозговых оболочек в перинатальном периоде. Хрящи и мембраны – предшественники костей взрослого человека нестабильны, не имеют суставных взаимоотношений и удерживаются в определенном положении жесткими фиброзными оболочками периоста и твердой мозговой оболочкой, которые окружают их.

В краниальном суставном механизме свод черепа формируется оболочками, приспосабливаясь к суставной подвижности основания черепа. Для того, чтобы лучше представлять биомеханику мозговых оболочек обратимся к их строению.

Оболочки представляют собой систему сбалансированного механического натяжения и образованы гистологически несколькими типами волокон (В.Е. Шалаев, 1997). Коллагеновые и эластические волокна направлены по линиям наибольшего напряжения, имеющим различные направления, и обеспечивают суставную биомеханику костей черепа, оставаясь всегда равномерно натянутыми. Силовые линии черепа указывают на большую плотность кости в этом месте и на то, что здесь имеется усиление механической тракции. Следует отметить механическую конвергенцию силовых линий на область назиона.

Гистологически серповидная связка мозга и намет мозжечка имеют несколько типов волокон, различных по направлению.

Серповидная связка имеет в своем составе:

- переднее-нижние волокна, идущие почти горизонтально в переднее-заднем направлении от crista galli до нижней части продольного гребня лобной кости;

- передне-верхние волокна (фронтальные волокна), идущие вертикально снизу вверх от crista galli по всему лобному гребню до области bregma (самая высокая точка лобной кости по средней линии), не переходя ее;

- верхние церебральные волокна, идущие от верхней половины лобного гребня до верхней половины гребня затылочной кости (от bregma до прямого синуса).

- волокна свода, натянутые от метопического, межтеменного шва на отрезке от bregma до lambda. Имеют косое направление волокон, как и волокна намета мозжечка, и прикрепляются на уровне прямого синуса.

Намет мозжечка (tentorium) имеет два типа перекрещивающихся волокон:

- косые поперечные волокна, являющиеся продолжением свода;

- косые задне-передние волокна, идущие до верхнего края пирамиды височной кости.

Эти два типа волокон прикрепляются к верхнему краю пирамиды височной кости, поэтому, когда волокна свода слегка опускаются, то волокна намета мозжечка расслабляются. Межпетрозный угол раскрывается, т.к. базион затылочной кости поднимается, а чешуя затылочной кости опускается. Одновременно базион идет кпереди и раскрытие угла регулируется расслаблением волокон намета мозжечка.

Взаимное (реципрокное) натяжение мозговых оболочек обеспечивает участие, связанных с ними венозных синусов, в акте первичного дыхания. Таким образом, эта система дает возможность к изменению углов впадения вен в венозные синусы, что облегчает их освобождение от венозной крови.

Нарушение равновесия мозговых оболочек в результате ограничения подвижности костей черепа обязательно скажется на кинетике венозных синусов. Биомеханика мембран реципрокного натяжения в фазу флексии ПДМ представлена на рис.

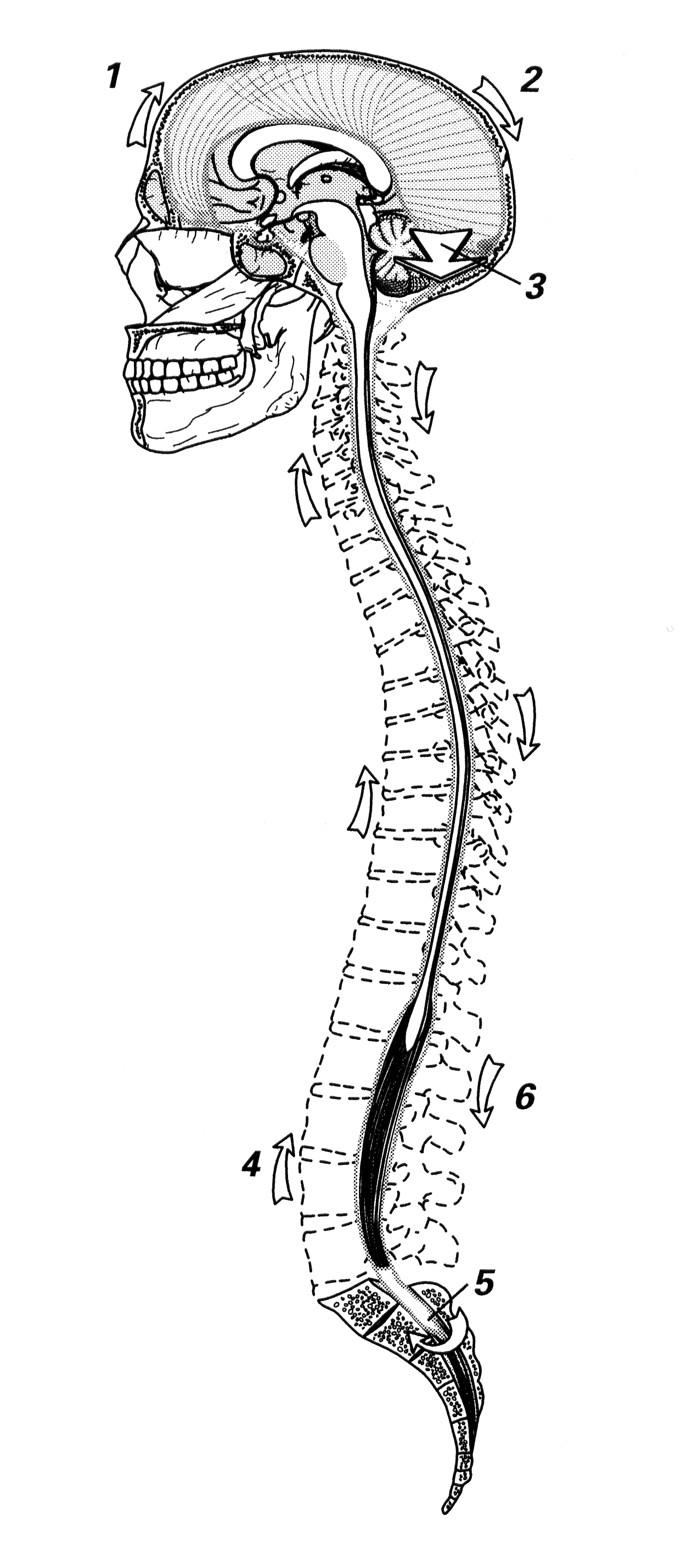

Рис. Кинетика мембран взаимного натяжения, включая Core-link в фазе краниосакральной флексии (Nielsen/Garbett, 1995):

1 – серп натягивается кзади; 2 - …и книзу; 3 – намет мозжечка натягивается латерально; 4 – передняя часть спинальной dura mater натягивается кверху; 5 - …от прикрепления спинальной dura mater к передней поверхности крестцового канала на уровне 2-го крестцового позвонка; 6 - …приводя к переднему сгибанию.