- •Краниодиагностика и техники коррекции

- •Оглавление

- •Об авторе

- •Благодарности

- •Введение

- •2. Терминологический словарь

- •3. Краниальная остеопатия. История развития

- •3.1. Анатомо-физиологические особенности реализации краниосакрального ритма на уровне черепа

- •Врожденная подвижность паренхимы головного и спинного мозга

- •Флюктуация ликвора

- •Биомеханика желудочков мозга

- •Подвижность мембран реципрокного натяжения

- •Подвижность костей черепа

- •Пальпаторные ориентиры черепа

- •3.2. Анатомо-физиологические особенности реализации краниосакрального ритма на уровне крестца. Непроизвольное движение крестца между подвздошными костями

- •Классификация нарушений пдм

- •4. Показания и противопоказания к применению краниальной остеопатии

- •5. Клиническая биомеханика и патобиомеханика сфено-базилярного синхондроза

- •5.1. Основные типы кинетических дисфункций сфено-базилярного синхондроза

- •5.1.1. Дисфункция сфено-базилярного синхондроза во флексии

- •5.1.2. Дисфункция сфено-базилярного синхондроза в экстензии

- •5.1.3. Торсия сфено-базилярного синхондроза

- •5.1.4. Латерофлексия с ротацией сфено-базилярного синхондроза

- •5.1.5. Латеральное смещение клиновидной кости (латеральный стрейн)

- •5.1.6. Вертикальное смещение клиновидной кости (вертикальный стрейн)

- •5.1.7. Компрессия сбс

- •6. Диагностика и коррекция кинетических дисфункций сфено-базилярного синхондроза Осмотр и пальпация

- •6.1. Диагностика сгибания и разгибания в сфено-базилярном синхондрозе

- •6.2. Диагностика торсии сфено-базилярного синхондроза

- •6.3. Диагностика латерофлексии с ротацией

- •6.4. Диагностика вертикального смещения сфено-базилярного синхондроза

- •6.5. Диагностика латерального смещения сфено-базилярного синхондроза

- •6.6. Диагностика компрессии сфено-базилярного синхондроза

- •6.7. Прямая коррекция дисфункции сбс в экстензии

- •6.8. Прямая коррекция дисфункции сбс во флексии

- •6.9. Прямая коррекция дисфункции сбс в правосторонней торсии

- •6.10. Прямая коррекция дисфункции сфено-базилярного синхондроза в правосторонней латерофлексии с ротацией

- •6.11. Прямая коррекция вертикального смещения сбс (верхнего вертикального стрейна)

- •6.12. Прямая коррекция вертикального смещения сбс (нижний вертикальный стрейн)

- •6.13. Прямая коррекция латерального смещения сбс

- •6.14. Декомпрессия сфено-базилярного синхондроза

- •Техника № 1. Подъем лобной кости (лифт)

- •Техника №2. Декомпрессия сбс подходом через свод

- •Техника №3. Декомпрессия сбс лобно-затылочным подходом

- •Техника №4. Непрямая декомпрессия сбс

- •Система венозных синусов

- •Техника №5. “Дренирование венозных синусов”

- •7. Анатомия и клиническая биомеханика костей черепа

- •7.1. Анатомия и клиническая биомеханика затылочной кости

- •Развитие и возрастные особенности затылочной кости

- •7.1.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи затылочной кости

- •Прикрепления листков твердой мозговой оболочки

- •Головной мозг и черепные нервы

- •Сосудистая система

- •7.1.2. Клиническая биомеханика затылочной кости

- •7.2. Анатомия и клиническая биомеханика клиновидной кости

- •Развитие и возрастные особенности клиновидной кости

- •7.2.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи клиновидной кости

- •Мышцы и апоневрозы

- •Прикрепление листков твердой мозговой оболочки

- •Головной мозг и черепные нервы

- •7.2.2. Клиническая биомеханика клиновидной кости

- •7.3. Анатомия и клиническая биомеханика височной кости

- •Развитие и возрастные особенности височной кости

- •7.3.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи височной кости

- •Мышцы и апоневрозы

- •Головной мозг и черепные нервы

- •Слуховая труба

- •7.3.2. Клиническая биомеханика височной кости

- •7.3.3. Диагностика дисфункций височной кости

- •Тест общей подвижности височной кости

- •Тест общей подвижности височной кости

- •Тест общей подвижности височной кости

- •7.4. Анатомия и биомеханика теменной кости

- •Развитие и возрастные особенности теменной кости

- •7.4.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи теменной кости

- •Мышцы и апоневрозы

- •Прикрепление листков твердой мозговой оболочки

- •Головной мозг

- •7.4.2. Клиническая биомеханика теменной кости

- •7.4.3. Диагностика кинетических дисфункций теменной кости

- •Тест общей подвижности теменной кости

- •7.5. Анатомия и клиническая биомеханика лобной кости

- •Развитие и возрастные особенности лобной кости

- •7.5.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи лобной кости

- •Мышцы и апоневрозы

- •Прикрепление листков твердой мозговой оболочки

- •Головной мозг и черепные нервы

- •7.5.2. Клиническая биомеханика лобной кости

- •7.5.3. Диагностика кинетических дисфункций лобной кости Тест общей подвижности лобной кости

- •7.6. Анатомия и клиническая биомеханика решетчатой кости

- •Развитие и возрастные особенности решетчатой кости

- •7.6.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи решетчатой кости

- •Прикрепление листков твердой мозговой оболочки

- •Черепные нервы

- •7.6.2. Клиническая биомеханика решетчатой кости

- •7.6.3. Диагностика кинетических дисфункций решетчатой кости Тест общей подвижности решетчатой кости

- •Тест лобно-решетчатого шва

- •Тест клиновидно-решетчатого шва

- •Тест решетчато-верхнечелюстного шва

- •8. Анатомия и клиническая биомеханика костей лицевого черепа

- •8.1. Анатомия и клиническая биомеханика верхней челюсти

- •Развитие и возрастные особенности верхней челюсти

- •8.1.1. Анатомия верхней челюсти

- •Отростки верхней челюсти

- •Функциональные взаимосвязи верхней челюсти

- •8.1.2. Клиническая биомеханика верхней челюсти

- •8.1.3. Диагностика кинетических дисфункций верхней челюсти Двухсторонний тест общей подвижности верхней челюсти

- •Односторонний тест общей подвижности верхней челюсти

- •8.2. Анатомия и клиническая биомеханика скуловой кости

- •8.2.1. Анатомия скуловой кости

- •Функциональные взаимосвязи скуловой кости

- •Фасциальные образования

- •Черепные нервы

- •8.2.2. Клиническая биомеханика скуловой кости.

- •8.2.3. Диагностика кинетических дисфункций скуловой кости.

- •Двухсторонний тест общей подвижности скуловых костей

- •Двухсторонний тест общей подвижности с компрессией скуловых костей во внутренней ротации

- •Односторонний кинетический тест скуловой кости (внутренний)

- •Односторонний кинетический тест скуловой кости (наружный)

- •Тест общей подвижности дифференциально-диагностический (по р. Капоросси)

- •8.3. Анатомия и клиническая биомеханика сошника

- •8.3.1. Анатомия сошника

- •Развитие и возрастные особенности

- •Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи сошника

- •8.3.2. Клиническая биомеханика сошника

- •8.3.3. Диагностика кинетических дисфункций сошника Тест общей подвижности сошника

- •8.4. Анатомия и клиническая биомеханика небной кости

- •8.4.1. Анатомия небной кости

- •Развитие и возрастные особенности

- •Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи небной кости

- •Мышечные прикрепления

- •Черепные нервы

- •Пальпаторные опознавательные точки

- •8.4.2. Клиническая биомеханика небной кости.

- •8.4.3. Диагностика кинетических дисфункций небной кости Тест общей подвижности небной кости (односторонний)

- •Тест общей подвижности небной кости (двухсторонний)

- •Тест подвижности поперечного небного шва

- •8.5. Анатомия и клиническая биомеханика нижней челюсти

- •8.5.1. Анатомия нижней челюсти

- •Развитие и возрастные особенности нижней челюсти

- •Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи нижней челюсти

- •Мышцы и фасции

- •8.5.2. Клиническая биомеханика нижней челюсти

- •8.5.3. Диагностика кинетических дисфункций нижней челюсти

- •Тест общей подвижности нижней челюсти

- •Положение пациента: лежа на спине.

- •Положение врача: сидя у изголовья.

- •8.6. Анатомия и клиническая биомеханика подъязычной кости.

- •8.6.1. Анатомия подъязычной кости

- •Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи подъязычной кости Мышцы и фасции

- •8.6.2. Клиническая биомеханика подъязычной кости

- •8.6.3. Диагностика кинетических дисфункций подъязычной кости

- •Тест общей подвижности подъязычной кости

- •Положение пациента: лежа на спине.

- •Положение врача: сидя сбоку от пациента на уровне подъязычной кости.

- •Положение рук врача: одна рука располагается на задней поверхности шейного отдела позвоночника, другая захватывает подъязычную кость щипком между указательным и большим пальцами.

- •9. Кинетические дисфункции костей мозгового черепа и их коррекция

- •9.1. Коррекция швов основания черепа

- •Техника коррекции затылочно-сосцевидного шва (справа)

- •Техника коррекции клиновидно-чешуйчатого шва (справа)

- •Техника коррекции каменисто-яремного синхондроза

- •Техника коррекции каменисто-базилярного шва (справа)

- •Техника коррекции клиновидно-каменистого шва (справа)

- •9.2. Коррекция дисфункций височной кости Непрямая коррекция дисфункции височной кости во внутренней ротации

- •Непрямая коррекция дисфункции височной кости в наружной ротации

- •Прямая коррекция дисфункции височной кости во внутренней ротации

- •Прямая коррекция дисфункции височной кости в наружной ротации

- •Техника коррекции дисфункции височной кости во внутренней ротации по г. Мэгоуну

- •Техника синхронного “переката” височных костей

- •Техника асинхронного “переката” височных костей

- •Техника коррекции дисфункции височных костей по ф. Пейраладу

- •Техника коррекции височно-скулового шва

- •Техника коррекции косточек внутреннего уха

- •9.3. Коррекция дисфункций теменной кости Техника коррекции дисфункции теменных костей в двусторонней внутренней ротации

- •Подъем теменных костей (lift)

- •Техника разведения теменных костей (spread)

- •Техника коррекции теменно-чешуйчатого шва по ф. Пейраладу

- •Техника коррекции теменно-чешуйчатого шва по г. Мэгоуну

- •Техника коррекции теменно-сосцевидного шва

- •Техника коррекции лямбдовидного шва

- •9.4. Коррекция дисфункций решетчатой кости

- •Техника общего освобождения решетчатой кости

- •Техника коррекции дисфункции лобно-решетчатого шва

- •Техника коррекции дисфункции решетчато-верхнечелюстного шва

- •Техника коррекции дисфункции клиновидно-решетчатого шва

- •Техника дренирования решетчатого синуса

- •Техника аутодренирования решетчатого синуса

- •9.5. Коррекция дисфункций лобной кости Техника коррекции дисфункции лобной кости во внутренней ротации

- •Техника коррекции дисфункции лобной кости во внутренней ротации

- •Техника подъема лобной кости (lift)

- •Техника разведения лобной кости (spread)

- •Техника коррекции дисфункции лобно-клиновидного шва (в области больших крыльев клиновидной кости)

- •Техника коррекции дисфункции лобно-клиновидного шва (в области малых крыльев клиновидной кости)

- •Техника лобно-клиновидной коррекции через свод

- •Техника коррекции лобно-теменного (венечного) шва

- •Техника уравновешивания метопического шва

- •Техника коррекции лобно-скулового шва

- •Техника коррекции лобно-верхнечелюстного шва

- •Техника уравновешивания лобной кости

- •10. Коррекция кинетических дисфункций костей лицевого черепа

- •10.1. Коррекция кинетических дисфункций скуловой кости Техника коррекции дисфункции височно-скулового шва

- •Техника коррекции дисфункции лобно-скулового шва (прямая)

- •Техника коррекции дисфункции лобно-скулового шва (непрямая)

- •Техника коррекции дисфункции клиновидно-скулового шва

- •Техника коррекции дисфункции скуло-верхнечелюстного шва (прямая)

- •Техника коррекции дисфункции скуло-верхнечелюстного шва (непрямая)

- •Техника коррекции дисфункции скуло-верхнечелюстного шва № 2

- •Техника подъема скуловых костей (lift)

- •Техника уравновешивания наружной и внутренней ротации скуловых костей

- •10.2. Коррекция кинетических дисфункций сошника Техника коррекции дисфункции сошника в экстензии

- •Техника коррекции дисфункции сошника в экстензии

- •10.3. Коррекция кинетических дисфункций небной кости Техника коррекции срединного небного шва Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции поперечного небного шва Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции небно-верхнечелюстного шва

- •Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции крыловидно-небного шва

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: стоя или сидя со стороны шва в дисфункции.

- •Техника уравновешивания крылонебного узла.

- •10.4. Коррекция кинетических дисфункций нижней челюсти Техника коррекции височно-нижнечелюстного сустава

- •10.5. Коррекция кинетических дисфункций подъязычной кости Техника коррекции надподъязычных мышц

- •Техника коррекции надподъязычных мышц № 2

- •Техника коррекции надподъязычных мышц № 3

- •Техника коррекции лопаточно-подъязычной мышцы

- •Техника коррекции подъязычной кости

- •10.6. Коррекция кинетических дисфункций верхней челюсти

- •Техника коррекции дисфункции скуло-верхнечелюстного шва (по r. Caporossi)

- •Техника двухсторонней коррекции верхней челюсти

- •Техника коррекции поперечного небного шва Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции небно-верхнечелюстного шва Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции дисфункции решетчато-верхнечелюстного шва

- •Двухсторонняя техника коррекции верхней челюсти в наружной ротации

- •Техника коррекции лобно-верхнечелюстного шва

- •11. Мембранные остеопатические техники

- •Техника Pan Dura Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: стоя сбоку от пациента на уровне изголовья.

- •Техника Pan Dura 2 Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: стоя сбоку от пациента на уровне изголовья.

- •Техника Stacking

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя у изголовья пациента.

- •Техника Stacking 2

- •Техника одновременного диагностичекого стакинга и коррекции (по h. Magoun)

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя у изголовья пациента.

- •Показания к проведению техник stacking

- •Противопоказания к проведению техник stacking

- •Техника уравновешивания мембран лобной области

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя у изголовья пациента.

- •Техника лобно-затылочного уравновешивания Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя у изголовья пациента.

- •Техника на вертебральной части твердой моговой оболочки (Core-link)

- •Техника декомпрессии l5-s1

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя сбоку на уровне таза пациента.

- •Техника декомпрессии крестцово-подвздошных суставов Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя или стоя сбоку на уровне таза пациента.

- •Техника Core-link

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя сбоку от пациента.

- •Техника Core-link 2 Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя сбоку от пациента.

- •Техника ”бельевой веревки” Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя сбоку от пациента.

- •12. Анатомия, клиническая биомеханика и патобиомеханика височно-нижнечелюстного сустава

- •12.1. Анатомия височно-нижнечелюстного сустава

- •Силовые линии костных элементов жевательной системы

- •Эмбриональное развитие суставного диска

- •Клиническая биомеханика диска

- •Прикрепление суставной капсулы к височной кости

- •Прикрепление суставной капсулы к нижней челюсти

- •Связки височно-нижнечелюстного сустава

- •Мышцы височно-нижнечелюстного сустава

- •Жевательная мышца имеет глубокий и поверхностный пучки.

- •Поверхностный пучок.

- •Внутренняя крыловидная мышца покрыта глубокой фасцией жевательной мышцы, формирует мышечный ремень вместе с жевательной мышцей.

- •Наружная крыловидая мышца

- •Клиновидно – нижнечелюстные мышцы

- •Надподъязычные мышцы

- •Подподъязычные мышцы

- •Мышцы, расположенные за подъязычной костью

- •Мышцы языка

- •Иннервация височно-нижнечелюстного сустава

- •Механорецепторы

- •Лимфатический отток

- •Контроль акта жевания

- •Биомеханика височно-нижнечелюстного сустава

- •Биомеханические требования к височно-нижнечелюстному суставу

- •Открывание и закрывание рта

- •Клиническая диагностика дисфункции височно-нижнечелюстного сустава

- •13. Техники коррекции кинетических дисфункций височно-нижнечелюстного сустава Техника Стилла

- •Техника коррекции височно-нижнечелюстного сустава

- •Техника коррекции височно-нижнечелюстного сустава

- •Техника двухсторонней коррекции суставного диска

- •Техника односторонней коррекции суставного диска

- •Техника диагностики и коррекции клиновидно-нижнечелюстной связки

- •Техника коррекции шило-нижнечелюстной связки

- •Техника декомпрессии височно-нижнечелюстного сустава (по V.M. Frymann)

- •14. Заключение

- •Список литературы

Флюктуация ликвора

Ликвор занимает одно из основных мест в остеопатической концепции.

Флюктуация ликвора – это волнообразная пульсация ликвора в его естественной полости. “Настоящее понимание циркуляции, гибели спинномозговой жидкости находится в состоянии противоречий и сомнений. Система для понимания очень сложна, т.к. вскрыть ее означает изменить гидродинамические условия, при которых она в норме существует. Многие факторы, связанные с содержанием, колебаниями, назначением спинномозгового давления трудны для понимания, но они играют важную роль в физиологии и патологии ЦНС”- пишет в своей книге “Краниальная остеопатия” Г. Мэгоун (1966).

“Спинномозговая жидкость является важнейшим из известных элементов человеческого организма. Каждый, кто способен мыслить, должен понимать, что нужно открыть путь для этой великой реки жизни и оросить погибающее от засухи поле, иначе урожай здоровья будет навсегда потерян” (Э. Стилл, 1892).

У. Сатерленд указывал на 2 важные характеристики спинномозговой жидкости:

- физическая энергия, которая оказывает на весь организм гидродинамическое воздействие;

- электрическая энергия, которая также распространяется по всему телу и имеет фазы ”плюс” и “минус“.

Эти два действия связаны с возвратно-поступательной подвижностью центральной нервной системы. Позднее исследователь Мак Вайн писал: ”Мозг совершает два типа обмена со всем остальным телом: химический и электрический. Таким образом, Сатерленд был первым, кто сказал, что существует связь энергии и биологии.

Э.Т. Стилл также считал, что мозг – нечто вроде генератора постоянного тока, который вырабатывает энергию для всего организма. Таким образом, спинномозговая жидкость – это фундаментальный вектор энергетического потенциала.

“Правило артерии безусловно, но управляет именно спинномозговая жидкость” (Г. Мэгоун).

Г. Мэгоун отметил, что в организме существуют определенные пути гидродинамической системы: полые трубки нервов, полые коллагеновые волокна соединительной ткани, периваскулярные и периневральные ходы. Клинически выявлено свободное сообщение субарахноидальных пространств с тканевыми каналами организма.

Изучение У. Сатерлендом флюктуаций ликвора позволило ему заключить, что ликвор, выходя из полости черепа, распространяется по всему организму по периневральным, периваскулярным оболочкам вплоть до лимфатической системы и межклеточных пространств. Это подтверждают исследования Speransky (1944), Erlinghauser (1959) и других авторов. Современная электронная микроскопия позволила увидеть, что dura mater не монолит, а как губка с порами и ликвор идет вдоль нервов, выходя из спинного мозга и обволакивая нерв на всем протяжении до периферических участков тела.

Существенное значение единства структуры краниоспинальной полости для нормальной ликвородинамики было продемонстрировано также отечественными исследователями с помощью метода электроимпедансографии (Ю.Е. Москаленко, Т.И. Кравченко и др., 1996).

Можно также сказать, что флюктуации ликвора являются одним из важнейших составляющих краниосакрального механизма и используется как средство определения ограничения подвижности в тканях. Экспериментально было показано, что движение ликвора осуществляется по коллагеновым волокнам, входящим в состав всех соединительных тканей. Повреждение (натяжение, скручивание), возникающее на уровне соединительной ткани, нарушает свободное течение спинно-мозговой жидкости по этим волокнам, тем самым обеспечивая развитие патологии в межклеточных пространствах (нарушение дренирования) и лимфатических сосудах. Более того, флюктуации ликвора могут быть активно направлены в поврежденный участок ткани, как с диагностической, так и терапевтической целью.

Таким образом, в краниальной концепции остеопатии тканевое дыхание (ПДМ) находится в соотношении с ликвором не только на уровне черепа, но и во всем теле благодаря соединительным тканям. За счет действия электрического потенциала ликвора, меняется биохимизм клеток. С другой стороны следует отметить, что никакая ткань не имеет большего значения, чем та, что формирует четвертый желудочек, где находятся все важные физиологические центры человеческого организма, контролирующие циркуляцию, пищеварение, выведение, включая клеточное дыхание. Ликвор – это единство с лимфатической системой и всеми жидкостями организма, включая межклеточную жидкость.

Говоря о ликвородинамике, мы имеем в виду, в первую очередь, желудочковую систему головного мозга. Анатомия для остеопата не является теоретической, но, абсолютно прикладной, поэтому обратимся к анатомии желудочковой системы головного мозга.

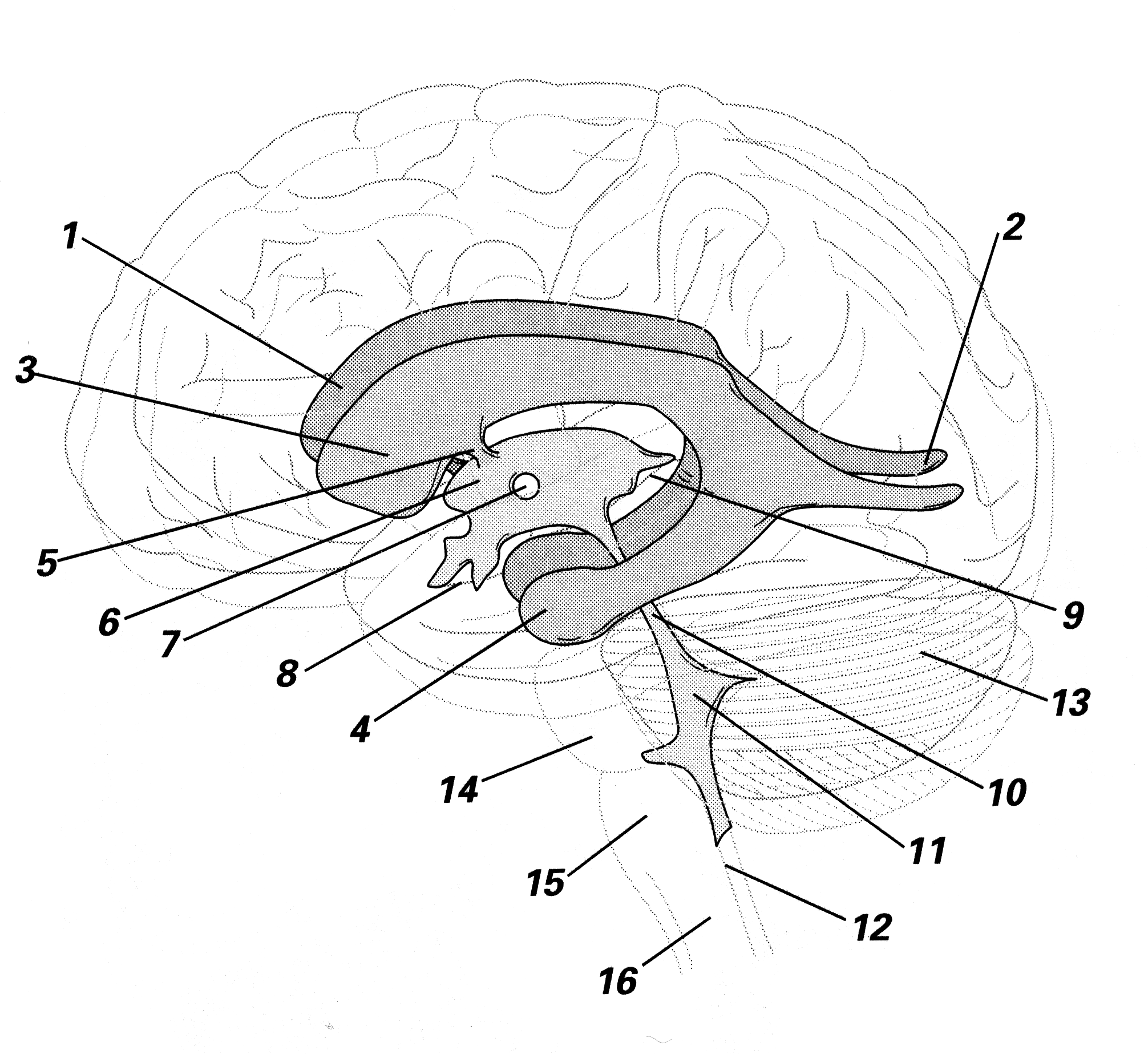

Рис. Желудочковая система головного мозга:

1 – передний рог правого бокового желудочка; 2 – задний рог правого бокового желудочка; 3 – левый боковой желудочек; 4 – нижний рог левого бокового желудочка; 5 – межжелудочковое отверстие Монро; 6 – третий желудочек; 7 – межталамическое сращение; 8 – локализация зрительного перекреста; 9 – локализация шишковидного тела; 10 – сильвиев водопровод; 11 – четвертый желудочек; 12 – спинномозговой канал; 13 – мозжечок; 14 – мост; 15 – продолговатый мозг; 16 – спинной мозг.

Желудочки включаются в паренхиму мозга, их стенки плотно соприкасаются с веществом мозга. Еще римляне указывали на важность для человеческого организма желудочков. Гален считал, что “...желудочки - жизненно необходимая система, в ней течет белая жидкость – кровь, отмытая от нечистот...”

Боковые желудочки представлены передними и задними рогами. Два боковых желудочка соединяются с третьим желудочком отверстием (каналом) Монро. Здесь расположены хороидальные сплетения, внедряющиеся в стенки желудочков. Каждая латеральная поверхность боковых желудочков находится в тесной связи с лимбической корой и гипокампом (с риэнцефалоном или архиокортексом). Боковые желудочки ориентированы кпереди, медиально и слегка кверху. Спереди желудочки близки друг к другу, а сзади они расходятся на 3-4 см.

Третий желудочек, уплощенный в поперечном направлении, представляет собой срединную непарную полость вершиной книзу, а основанием кверху. Тесно контактирует с таламусом и серой перемычкой с каждой стороны. Спереди контактирует с терминальной пластинкой, белой комиссурой. Сверху – с мозолистым телом. Спереди и снизу – с гипоталамусом, сзади и снизу – с эпифизом. Ниже располагается Сильвиев водопровод к IV-му желудочку. Крыша III-го желудочка представлена membrana tentorium. Здесь также имеется хороидальная ткань – пластинка из 2-х листков, между которыми находятся хороидальные сплетения. Высота -3 см, ширина – 3 см, общая площадь – 9-10 см.

Четвертый желудочек следует за третим и уплощен в передне-заднем направлении. Высота его – 4 см, а ширина – 2 см.С точки зрения биомеханики полость IV-го желудочка является частью мозговой гидравлической системы, обеспечивающей коммуникацию ликвора между желудочками и периферией.

Четвертый желудочек сообщается с третим через единственный путь - Сильвиев водопровод. Отсюда очевидны причины, которые могут приводить к гидроцефалии, обусловленной механическими препятствиями на уровне IV-го желудочка или Сильвиева водопровода.

Другой важной анатомо-функциональной особенностью четвертого желудочка является его дно с многочисленными вегетативными ядрами (в т.ч., висцеро-парасимпатические и висцеро-симпатические центры). Здесь берут свое начало черепные нервы с V по XII пары. Флюктуации ликвора, градиент давления в полости IV-го желудочка стимулируют химические медиаторы и оказывают влияние на функционирование черепных нервов, вызывая различную неврологическую симптоматику.

Из полости IV-го желудочка через отверстия Люшка (foramen Luschka) и Маженди (foramen Magendi) ликвор сообщается с мозжечково-мозговой цистерной субарахноидального пространства.

Спереди дно четвертого желудочка контактирует с мостом и стволом мозга, сзади – с membrana tentorium с 2-мя листками, где располагаются хороидальные сплетения IV-го желудочка.

Говоря о взаимосвязях IV-го желудочка, интересно привести послойные связи, описанные Перлюмитером.

Поверхностный слой: мышцы шеи (трапециевидная, ременная, подзатылочные мышцы, затылочный нерв Арнольда).

Средний слой: костно-дуральный барьер (сверху - чешуя затылочной кости, снизу – атланто-затылочная мембрана, спереди – dura mater и эпидуральное пространство).

Глубокий слой: ликвор в большой цистерне, а кверху от нее – мозжечок.

Все вышеперечисленные элементы имеют клиническое значение при изменении давления в полости IV-го желудочка.

Хороидальные сплетения.

Хороидальные сплетения в желудочковой системе представляют собой бахромчатые образования, которые состоят из, содержащих сосуды выростов внутреннего листка tela choroidea. Они играют роль “химических заводов”, фильтрующих кровь, поступающую из хороидальных артерий. Кровь к хороидальным артериям подходит из передних и задних мозговых артерий. Венозный отток из хороидальных сплетений осуществляется хороидальными венами, впадающими в большую мозговую вену (v. Galeni) и далее в прямой синус, образованный раздвоением серповидной связки мозга и наметом мозжечка. Хорошее дренирование напрямую зависит и от сбалансированного натяжения мозговых оболочек. Изменение калибра прямого синуса в результате натяжения dura mater потребует повышения давления спинномозговой жидкости, а значит повышения артериального давления в хороидальных сплетениях. Однако последнее невозможно, поэтому, вследствие, венозного стаза в хороидальных венах снижается продукция ликвора. Между тем количество ликвора не изменяется, но нарушается процесс его обновления. Ликвор обновляется каждые 24 часа. У ребенка, у которого имеется замедление этого процесса, можно отметить отставание в психомоторном развитии. Такие дети к 1 году даже не сидят. Отмечается также снижение иммунитета.