- •Краниодиагностика и техники коррекции

- •Оглавление

- •Об авторе

- •Благодарности

- •Введение

- •2. Терминологический словарь

- •3. Краниальная остеопатия. История развития

- •3.1. Анатомо-физиологические особенности реализации краниосакрального ритма на уровне черепа

- •Врожденная подвижность паренхимы головного и спинного мозга

- •Флюктуация ликвора

- •Биомеханика желудочков мозга

- •Подвижность мембран реципрокного натяжения

- •Подвижность костей черепа

- •Пальпаторные ориентиры черепа

- •3.2. Анатомо-физиологические особенности реализации краниосакрального ритма на уровне крестца. Непроизвольное движение крестца между подвздошными костями

- •Классификация нарушений пдм

- •4. Показания и противопоказания к применению краниальной остеопатии

- •5. Клиническая биомеханика и патобиомеханика сфено-базилярного синхондроза

- •5.1. Основные типы кинетических дисфункций сфено-базилярного синхондроза

- •5.1.1. Дисфункция сфено-базилярного синхондроза во флексии

- •5.1.2. Дисфункция сфено-базилярного синхондроза в экстензии

- •5.1.3. Торсия сфено-базилярного синхондроза

- •5.1.4. Латерофлексия с ротацией сфено-базилярного синхондроза

- •5.1.5. Латеральное смещение клиновидной кости (латеральный стрейн)

- •5.1.6. Вертикальное смещение клиновидной кости (вертикальный стрейн)

- •5.1.7. Компрессия сбс

- •6. Диагностика и коррекция кинетических дисфункций сфено-базилярного синхондроза Осмотр и пальпация

- •6.1. Диагностика сгибания и разгибания в сфено-базилярном синхондрозе

- •6.2. Диагностика торсии сфено-базилярного синхондроза

- •6.3. Диагностика латерофлексии с ротацией

- •6.4. Диагностика вертикального смещения сфено-базилярного синхондроза

- •6.5. Диагностика латерального смещения сфено-базилярного синхондроза

- •6.6. Диагностика компрессии сфено-базилярного синхондроза

- •6.7. Прямая коррекция дисфункции сбс в экстензии

- •6.8. Прямая коррекция дисфункции сбс во флексии

- •6.9. Прямая коррекция дисфункции сбс в правосторонней торсии

- •6.10. Прямая коррекция дисфункции сфено-базилярного синхондроза в правосторонней латерофлексии с ротацией

- •6.11. Прямая коррекция вертикального смещения сбс (верхнего вертикального стрейна)

- •6.12. Прямая коррекция вертикального смещения сбс (нижний вертикальный стрейн)

- •6.13. Прямая коррекция латерального смещения сбс

- •6.14. Декомпрессия сфено-базилярного синхондроза

- •Техника № 1. Подъем лобной кости (лифт)

- •Техника №2. Декомпрессия сбс подходом через свод

- •Техника №3. Декомпрессия сбс лобно-затылочным подходом

- •Техника №4. Непрямая декомпрессия сбс

- •Система венозных синусов

- •Техника №5. “Дренирование венозных синусов”

- •7. Анатомия и клиническая биомеханика костей черепа

- •7.1. Анатомия и клиническая биомеханика затылочной кости

- •Развитие и возрастные особенности затылочной кости

- •7.1.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи затылочной кости

- •Прикрепления листков твердой мозговой оболочки

- •Головной мозг и черепные нервы

- •Сосудистая система

- •7.1.2. Клиническая биомеханика затылочной кости

- •7.2. Анатомия и клиническая биомеханика клиновидной кости

- •Развитие и возрастные особенности клиновидной кости

- •7.2.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи клиновидной кости

- •Мышцы и апоневрозы

- •Прикрепление листков твердой мозговой оболочки

- •Головной мозг и черепные нервы

- •7.2.2. Клиническая биомеханика клиновидной кости

- •7.3. Анатомия и клиническая биомеханика височной кости

- •Развитие и возрастные особенности височной кости

- •7.3.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи височной кости

- •Мышцы и апоневрозы

- •Головной мозг и черепные нервы

- •Слуховая труба

- •7.3.2. Клиническая биомеханика височной кости

- •7.3.3. Диагностика дисфункций височной кости

- •Тест общей подвижности височной кости

- •Тест общей подвижности височной кости

- •Тест общей подвижности височной кости

- •7.4. Анатомия и биомеханика теменной кости

- •Развитие и возрастные особенности теменной кости

- •7.4.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи теменной кости

- •Мышцы и апоневрозы

- •Прикрепление листков твердой мозговой оболочки

- •Головной мозг

- •7.4.2. Клиническая биомеханика теменной кости

- •7.4.3. Диагностика кинетических дисфункций теменной кости

- •Тест общей подвижности теменной кости

- •7.5. Анатомия и клиническая биомеханика лобной кости

- •Развитие и возрастные особенности лобной кости

- •7.5.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи лобной кости

- •Мышцы и апоневрозы

- •Прикрепление листков твердой мозговой оболочки

- •Головной мозг и черепные нервы

- •7.5.2. Клиническая биомеханика лобной кости

- •7.5.3. Диагностика кинетических дисфункций лобной кости Тест общей подвижности лобной кости

- •7.6. Анатомия и клиническая биомеханика решетчатой кости

- •Развитие и возрастные особенности решетчатой кости

- •7.6.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи решетчатой кости

- •Прикрепление листков твердой мозговой оболочки

- •Черепные нервы

- •7.6.2. Клиническая биомеханика решетчатой кости

- •7.6.3. Диагностика кинетических дисфункций решетчатой кости Тест общей подвижности решетчатой кости

- •Тест лобно-решетчатого шва

- •Тест клиновидно-решетчатого шва

- •Тест решетчато-верхнечелюстного шва

- •8. Анатомия и клиническая биомеханика костей лицевого черепа

- •8.1. Анатомия и клиническая биомеханика верхней челюсти

- •Развитие и возрастные особенности верхней челюсти

- •8.1.1. Анатомия верхней челюсти

- •Отростки верхней челюсти

- •Функциональные взаимосвязи верхней челюсти

- •8.1.2. Клиническая биомеханика верхней челюсти

- •8.1.3. Диагностика кинетических дисфункций верхней челюсти Двухсторонний тест общей подвижности верхней челюсти

- •Односторонний тест общей подвижности верхней челюсти

- •8.2. Анатомия и клиническая биомеханика скуловой кости

- •8.2.1. Анатомия скуловой кости

- •Функциональные взаимосвязи скуловой кости

- •Фасциальные образования

- •Черепные нервы

- •8.2.2. Клиническая биомеханика скуловой кости.

- •8.2.3. Диагностика кинетических дисфункций скуловой кости.

- •Двухсторонний тест общей подвижности скуловых костей

- •Двухсторонний тест общей подвижности с компрессией скуловых костей во внутренней ротации

- •Односторонний кинетический тест скуловой кости (внутренний)

- •Односторонний кинетический тест скуловой кости (наружный)

- •Тест общей подвижности дифференциально-диагностический (по р. Капоросси)

- •8.3. Анатомия и клиническая биомеханика сошника

- •8.3.1. Анатомия сошника

- •Развитие и возрастные особенности

- •Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи сошника

- •8.3.2. Клиническая биомеханика сошника

- •8.3.3. Диагностика кинетических дисфункций сошника Тест общей подвижности сошника

- •8.4. Анатомия и клиническая биомеханика небной кости

- •8.4.1. Анатомия небной кости

- •Развитие и возрастные особенности

- •Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи небной кости

- •Мышечные прикрепления

- •Черепные нервы

- •Пальпаторные опознавательные точки

- •8.4.2. Клиническая биомеханика небной кости.

- •8.4.3. Диагностика кинетических дисфункций небной кости Тест общей подвижности небной кости (односторонний)

- •Тест общей подвижности небной кости (двухсторонний)

- •Тест подвижности поперечного небного шва

- •8.5. Анатомия и клиническая биомеханика нижней челюсти

- •8.5.1. Анатомия нижней челюсти

- •Развитие и возрастные особенности нижней челюсти

- •Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи нижней челюсти

- •Мышцы и фасции

- •8.5.2. Клиническая биомеханика нижней челюсти

- •8.5.3. Диагностика кинетических дисфункций нижней челюсти

- •Тест общей подвижности нижней челюсти

- •Положение пациента: лежа на спине.

- •Положение врача: сидя у изголовья.

- •8.6. Анатомия и клиническая биомеханика подъязычной кости.

- •8.6.1. Анатомия подъязычной кости

- •Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи подъязычной кости Мышцы и фасции

- •8.6.2. Клиническая биомеханика подъязычной кости

- •8.6.3. Диагностика кинетических дисфункций подъязычной кости

- •Тест общей подвижности подъязычной кости

- •Положение пациента: лежа на спине.

- •Положение врача: сидя сбоку от пациента на уровне подъязычной кости.

- •Положение рук врача: одна рука располагается на задней поверхности шейного отдела позвоночника, другая захватывает подъязычную кость щипком между указательным и большим пальцами.

- •9. Кинетические дисфункции костей мозгового черепа и их коррекция

- •9.1. Коррекция швов основания черепа

- •Техника коррекции затылочно-сосцевидного шва (справа)

- •Техника коррекции клиновидно-чешуйчатого шва (справа)

- •Техника коррекции каменисто-яремного синхондроза

- •Техника коррекции каменисто-базилярного шва (справа)

- •Техника коррекции клиновидно-каменистого шва (справа)

- •9.2. Коррекция дисфункций височной кости Непрямая коррекция дисфункции височной кости во внутренней ротации

- •Непрямая коррекция дисфункции височной кости в наружной ротации

- •Прямая коррекция дисфункции височной кости во внутренней ротации

- •Прямая коррекция дисфункции височной кости в наружной ротации

- •Техника коррекции дисфункции височной кости во внутренней ротации по г. Мэгоуну

- •Техника синхронного “переката” височных костей

- •Техника асинхронного “переката” височных костей

- •Техника коррекции дисфункции височных костей по ф. Пейраладу

- •Техника коррекции височно-скулового шва

- •Техника коррекции косточек внутреннего уха

- •9.3. Коррекция дисфункций теменной кости Техника коррекции дисфункции теменных костей в двусторонней внутренней ротации

- •Подъем теменных костей (lift)

- •Техника разведения теменных костей (spread)

- •Техника коррекции теменно-чешуйчатого шва по ф. Пейраладу

- •Техника коррекции теменно-чешуйчатого шва по г. Мэгоуну

- •Техника коррекции теменно-сосцевидного шва

- •Техника коррекции лямбдовидного шва

- •9.4. Коррекция дисфункций решетчатой кости

- •Техника общего освобождения решетчатой кости

- •Техника коррекции дисфункции лобно-решетчатого шва

- •Техника коррекции дисфункции решетчато-верхнечелюстного шва

- •Техника коррекции дисфункции клиновидно-решетчатого шва

- •Техника дренирования решетчатого синуса

- •Техника аутодренирования решетчатого синуса

- •9.5. Коррекция дисфункций лобной кости Техника коррекции дисфункции лобной кости во внутренней ротации

- •Техника коррекции дисфункции лобной кости во внутренней ротации

- •Техника подъема лобной кости (lift)

- •Техника разведения лобной кости (spread)

- •Техника коррекции дисфункции лобно-клиновидного шва (в области больших крыльев клиновидной кости)

- •Техника коррекции дисфункции лобно-клиновидного шва (в области малых крыльев клиновидной кости)

- •Техника лобно-клиновидной коррекции через свод

- •Техника коррекции лобно-теменного (венечного) шва

- •Техника уравновешивания метопического шва

- •Техника коррекции лобно-скулового шва

- •Техника коррекции лобно-верхнечелюстного шва

- •Техника уравновешивания лобной кости

- •10. Коррекция кинетических дисфункций костей лицевого черепа

- •10.1. Коррекция кинетических дисфункций скуловой кости Техника коррекции дисфункции височно-скулового шва

- •Техника коррекции дисфункции лобно-скулового шва (прямая)

- •Техника коррекции дисфункции лобно-скулового шва (непрямая)

- •Техника коррекции дисфункции клиновидно-скулового шва

- •Техника коррекции дисфункции скуло-верхнечелюстного шва (прямая)

- •Техника коррекции дисфункции скуло-верхнечелюстного шва (непрямая)

- •Техника коррекции дисфункции скуло-верхнечелюстного шва № 2

- •Техника подъема скуловых костей (lift)

- •Техника уравновешивания наружной и внутренней ротации скуловых костей

- •10.2. Коррекция кинетических дисфункций сошника Техника коррекции дисфункции сошника в экстензии

- •Техника коррекции дисфункции сошника в экстензии

- •10.3. Коррекция кинетических дисфункций небной кости Техника коррекции срединного небного шва Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции поперечного небного шва Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции небно-верхнечелюстного шва

- •Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции крыловидно-небного шва

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: стоя или сидя со стороны шва в дисфункции.

- •Техника уравновешивания крылонебного узла.

- •10.4. Коррекция кинетических дисфункций нижней челюсти Техника коррекции височно-нижнечелюстного сустава

- •10.5. Коррекция кинетических дисфункций подъязычной кости Техника коррекции надподъязычных мышц

- •Техника коррекции надподъязычных мышц № 2

- •Техника коррекции надподъязычных мышц № 3

- •Техника коррекции лопаточно-подъязычной мышцы

- •Техника коррекции подъязычной кости

- •10.6. Коррекция кинетических дисфункций верхней челюсти

- •Техника коррекции дисфункции скуло-верхнечелюстного шва (по r. Caporossi)

- •Техника двухсторонней коррекции верхней челюсти

- •Техника коррекции поперечного небного шва Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции небно-верхнечелюстного шва Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции дисфункции решетчато-верхнечелюстного шва

- •Двухсторонняя техника коррекции верхней челюсти в наружной ротации

- •Техника коррекции лобно-верхнечелюстного шва

- •11. Мембранные остеопатические техники

- •Техника Pan Dura Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: стоя сбоку от пациента на уровне изголовья.

- •Техника Pan Dura 2 Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: стоя сбоку от пациента на уровне изголовья.

- •Техника Stacking

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя у изголовья пациента.

- •Техника Stacking 2

- •Техника одновременного диагностичекого стакинга и коррекции (по h. Magoun)

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя у изголовья пациента.

- •Показания к проведению техник stacking

- •Противопоказания к проведению техник stacking

- •Техника уравновешивания мембран лобной области

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя у изголовья пациента.

- •Техника лобно-затылочного уравновешивания Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя у изголовья пациента.

- •Техника на вертебральной части твердой моговой оболочки (Core-link)

- •Техника декомпрессии l5-s1

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя сбоку на уровне таза пациента.

- •Техника декомпрессии крестцово-подвздошных суставов Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя или стоя сбоку на уровне таза пациента.

- •Техника Core-link

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя сбоку от пациента.

- •Техника Core-link 2 Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя сбоку от пациента.

- •Техника ”бельевой веревки” Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя сбоку от пациента.

- •12. Анатомия, клиническая биомеханика и патобиомеханика височно-нижнечелюстного сустава

- •12.1. Анатомия височно-нижнечелюстного сустава

- •Силовые линии костных элементов жевательной системы

- •Эмбриональное развитие суставного диска

- •Клиническая биомеханика диска

- •Прикрепление суставной капсулы к височной кости

- •Прикрепление суставной капсулы к нижней челюсти

- •Связки височно-нижнечелюстного сустава

- •Мышцы височно-нижнечелюстного сустава

- •Жевательная мышца имеет глубокий и поверхностный пучки.

- •Поверхностный пучок.

- •Внутренняя крыловидная мышца покрыта глубокой фасцией жевательной мышцы, формирует мышечный ремень вместе с жевательной мышцей.

- •Наружная крыловидая мышца

- •Клиновидно – нижнечелюстные мышцы

- •Надподъязычные мышцы

- •Подподъязычные мышцы

- •Мышцы, расположенные за подъязычной костью

- •Мышцы языка

- •Иннервация височно-нижнечелюстного сустава

- •Механорецепторы

- •Лимфатический отток

- •Контроль акта жевания

- •Биомеханика височно-нижнечелюстного сустава

- •Биомеханические требования к височно-нижнечелюстному суставу

- •Открывание и закрывание рта

- •Клиническая диагностика дисфункции височно-нижнечелюстного сустава

- •13. Техники коррекции кинетических дисфункций височно-нижнечелюстного сустава Техника Стилла

- •Техника коррекции височно-нижнечелюстного сустава

- •Техника коррекции височно-нижнечелюстного сустава

- •Техника двухсторонней коррекции суставного диска

- •Техника односторонней коррекции суставного диска

- •Техника диагностики и коррекции клиновидно-нижнечелюстной связки

- •Техника коррекции шило-нижнечелюстной связки

- •Техника декомпрессии височно-нижнечелюстного сустава (по V.M. Frymann)

- •14. Заключение

- •Список литературы

7.2.1. Анатомия

Тело клиновидной кости, corpus ossis sphenoidalis, средняя часть кости, кубической формы, имеет шесть поверхностей. Верхняя поверхность тела, обращенная в полость черепа, имеет в своих средних отделах углубление - турецкое седло, sella turcica. в центре которого находится гипофизарная ямка. В ней залегает гипофиз. Величина ямки определяется величиной гипофиза. Гипофизарная ямка особенно ранима в случае преждевременных родов. Слияние двух ядер окостенения ямки происходит на 8-м месяце внутриутробной жизни. Отсюда возникает возможность повреждения структуры гипофизарной ямки с последующими нарушениями функции гипофиза. Турецкое седло спереди ограничено бугорком седла, tuberculum sellae. Кзади от него, на боковой поверхности седла, находится непостоянный средний наклоненный отросток, processus clinoideus medius. Кпереди от бугорка седла проходит неглубокая поперечная борозда перекреста, sulcus chiasmatis. На ней лежит перекрест зрительных нервов, chiasma opticum. По бокам борозда переходит в зрительный канал, canalis opticus. Впереди борозды находится гладкая поверхность - клиновидное возвышение, jugum sphenoidale, соединяющее малые крылья клиновидной кости. Передний край верхней поверхности тела зазубрен, слегка выступает вперед и соединяется с задним краем продырявленной пластинки, lamina cribrosa, решетчатой кости, образуя клиновидно-решетчатый шов, sutura sphenoethmoidalis. Продырявленная пластинка имеет большое количество отверстий (25-30), через которые из носовой полости в полость черепа (по бокам переднего края клиновидной кости имеются обонятельные бороздки) идут ветви переднего решетчатого (обонятельного) нерва и вена, сопровождающая переднюю решетчатую артерию. При нарушении или отсутствии обоняния следует проверить кинетику переднего края клиновидной кости. В результате травмы лобной кости может возникнуть нарушение соотношения в клиновидно-решетчатом шве с последующей травматизацией обонятельных луковиц.

Турецкое седло сзади ограничено спинкой седла, dorsum sellae, которая заканчивается с каждой стороны небольшим задним наклоненным отростком, processus clinoideus posterior. По бокам турецкого седла, сзади наперед, проходит сонная борозда, sulcus caroticus (отпечаток залегающей здесь внутренней сонной артерии и сопровождающего ее нервного сплетения).

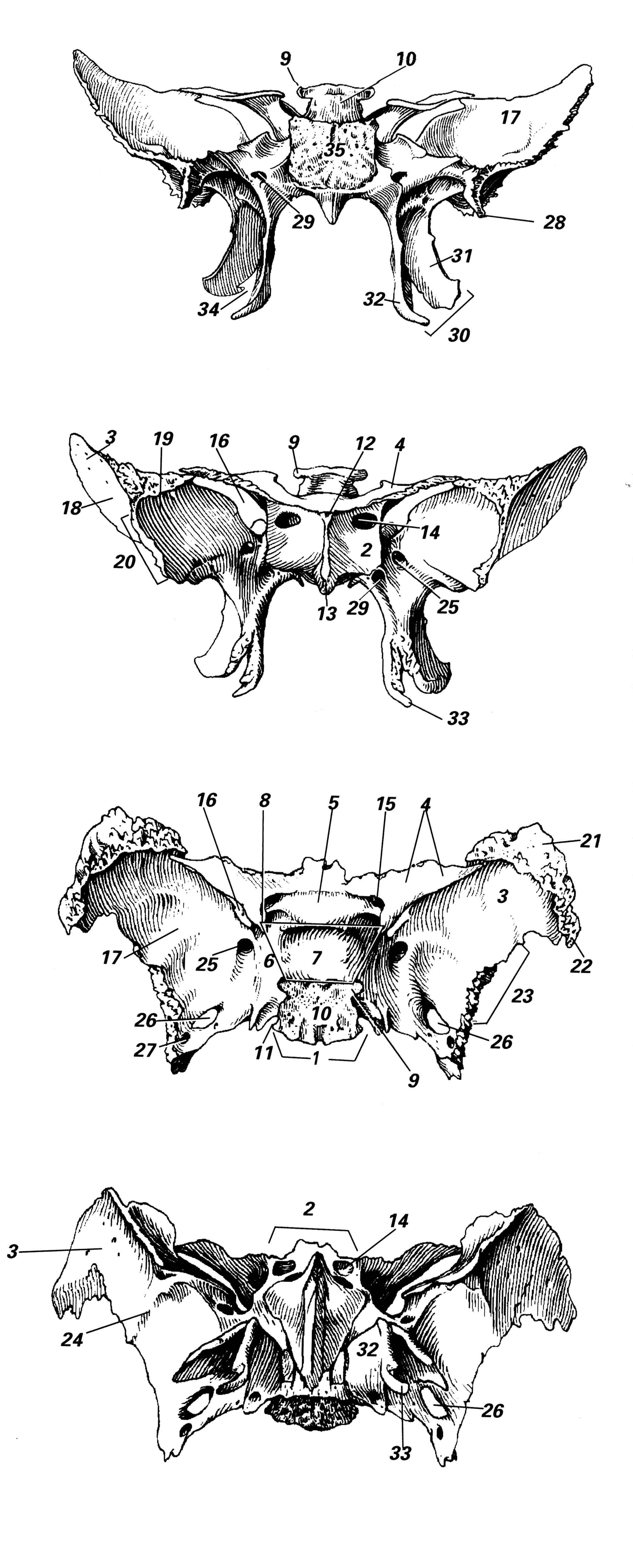

Рис. Клиновидная кость (по H. Feneis, 1994): 1 – тело; 2 – клиновидное возвышение; 3 – большое крыло, 4 – малое крыло; 5 – предперекрестная борозда; 6 – турецкое седло; 7 – гипофизарная ямка; 8 – передний наклоненный отросток; 9 – задний наклоненный отросток; 10 – спинка седла; 11 – каротидная борозда; 12 – клиновидный гребень; 13 – клиновидный клюв; 14 – апертура клиновидной пазухи; 15 – зрительный канал; 16 – верхняя глазничная щель; 17 – мозговая поверхность; 18 – височная поверхность; 19 – глазничная поверхность; 20 – скуловой край; 21 – лобный край; 22 – теменной край; 23 – чешуйчатый край; 24 – подвисочный гребень; 25 – круглое отверстие; 26 – овальное отверстие; 27 – остистое отверстие; 28 – ость клиновидной кости; 29 – крыловидный (видиев) канал; 30 – крыловидный отросток; 31 – латеральная пластинка крыловидного отростка; 32 – медиальная пластинка крыловидного отростка; 33 – крыловидный крючок; 34 – крыловидная вырезка; 35 – клиновидная поверхность сфено-базилярного синхондроза.

Задняя поверхность спинки седла переходит в верхнюю поверхность базилярной части затылочной кости, образуя скат, clivus. На скате располагаются мост, продолговатый мозг, базилярная артерия с ее ветвями. Задняя поверхность тела шероховатая. Посредством хрящевой прослойки она соединяется с передней поверхностью базилярной части затылочной кости, образуя клиновидно-затылочный синхондроз (SSO), synchondrosis sphenooccipitalis. Чаще в остеопатической литературе и среде остеопатов встречается другой термин – сфенобазилярный симфиз. Несмотря на существование Международной номенклатуры, последний анатомический термин прижился и наиболее распространен в среде остеопатов. Считается, что к возрасту 25 лет хрящ заменяется костной тканью и обе кости срастаются. Однако по этому вопросу до сих пор нет единого мнения. Вероятно, кости все же срастаются не полностью.

Передняя и часть нижней поверхности тела обращены в полость носа. На середине передней поверхности тела выступает вертикально идущий клиновидный гребень, crista sphenoidalis. Его передний край прилежит к заднему краю перпендикулярной пластинки, lamina perpendicularis, решетчатой кости. Нижний отрезок гребня заострен, вытянут книзу, и образует клиновидный клюв, rostrum sphenoidale, который вклинивается между крыльями сошника, alae vomeris. По бокам гребня лежит тонкая изогнутая пластинка – клиновидная раковина, concha sphenoidalis. Раковина эта, образуя переднюю и отчасти нижнюю стенки клиновидной пазухи, sinus sphenoidalis, имеет небольшое отверстие - апертуру клиновидной пазухи, apertura sinus sphenoidalis. Кнаружи от апертуры располагаются незначительной величины углубления, закрывающие ячейки заднего отдела лабиринта решетчатой кости. Наружные края этих углублений частично соединяются с глазничной пластинкой решетчатой кости, образуя клиновидно-решетчатый шов, sutura sphenoethmoidalis, а нижние - с глазничным отростком, processus orbitalis, небной кости.

Клиновидная пазуха, sinus sphenoidalis, парная полость, выполняет большую часть тела клиновидной кости и относится к воздухоносным околоносовым пазухам. Обе, правая и левая, пазухи отделяются одна от другой перегородкой клиновидных пазух, которая кпереди продолжается в клиновидный гребень. Как и в лобных пазухах, перегородка иногда лежит асимметрично, вследствие чего и величина обеих пазух может быть неодинаковой. Через апертуру полость каждой клиновидной пазухи открывается в носовую полость. Полость клиновидной пазухи выстлана слизистой оболочкой.

Малые крылья, alae minores, клиновидной кости двумя корнями отходят в обе стороны от передне-верхних углов тела в виде двух горизонтально расположенных пластинок, у основания которых имеется округлой формы отверстие. Оно представляет собой начало костного канала длиной до 5-6 мм – зрительного канала, canalis opticus. В нем залегают зрительный нерв, n. opticus, и глазная артерия, a. ophthalmica. Малые крылья имеют верхнюю поверхность, обращенную в полость черепа, и нижнюю, направленную в полость глазницы и замыкающую сверху верхнюю глазничную щель, fissura orbitalis superior. Передний край малого крыла, утолщенный и зазубренный, соединяется с глазничной частью лобной кости. Задний вогнутый и гладкий край свободно выступает в полость черепа и является границей между передней и средней черепными ямками, fossae cranii anterior et media. Медиально задний край заканчивается выступающим, хорошо выраженным, передним наклоненным отростком, processus clinoideus anterior (к нему прикрепляется часть твердой мозговой оболочки, образующая диафрагму турецкого седла, diaphragma sellae).

Большие крылья клиновидной кости, alae majores, отходят от боковых поверхностей тела клиновидной кости и ориентированы кнаружи. Большое крыло имеет пять поверхностей и три края. Верхняя, мозговая поверхность, facies cerebralis, вогнута и обращена в полость черепа. Она образует передний отдел средней черепной ямки и несет бороздовые вдавления, мозговые возвышения и артериальные борозды, sulci arteriosi (отпечатки рельефа прилегающей поверхности мозга и средних менингеальных артерий). У основания большого крыла имеется три отверстия: кнутри и кпереди располагается круглое отверстие, foramen rotundum (через него выходит верхнечелюстной нерв, n. maxillaris ). Кнаружи и кзади от круглого находится овальное отверстие, foramen ovale (оно пропускает нижнечелюстной нерв, n. mandibularis, и сосудистую сеть овального отверстия). Еще кнаружи и кзади от овального отверстия располагается остистое отверстие, foramen spinosum (через него проходят средняя менингеальная артерия, вена и нерв). Передне-верхняя, глазничная поверхность, facies orbitalis, гладкая, ромбовидной формы, обращена в полость глазницы, где образует большую часть ее наружной стенки. Нижний край этой поверхности отстоит от заднего края глазничной поверхности тела верхней челюсти; здесь образуется нижняя глазничная щель, fissura orbitalis inferior. Передняя, верхнечелюстная поверхность, facies maxillaris, небольшой протяженности площадка треугольной формы, ограниченная сверху глазничной поверхностью, а сбоку и снизу - корнем крыловидного отростка клиновидной кости. Она входит в состав задней стенки крылонебной ямки, fossa pterygopalatina. На поверхности имеется круглое отверстие. Верхнебоковая, височная поверхность, facies temporalis, несколько вогнута, принимает участие в образовании стенки височной ямки, fossa temporalis (к ней прикрепляется височная мышца, m. temporalis). Снизу эта поверхность ограничена подвисочным гребнем, crista infratemporalis, ниже которого располагается поверхность, где открываются овальное отверстие, foramen ovale, и остистое отверстие. Она образует верхнюю стенку подвисочной ямки, fossa infratemporalis. Здесь начинается часть латеральной крыловидной мышцы, m. pterygoideus lateralis. Верхний, лобный, край широко зазубрен, соединяется с глазничной частью лобной кости в клиновидно-лобном шве (sutura sphenofrontalis). Наружные отделы лобного края заканчиваются острым теменным краем, margo parietalis, который с клиновидньм углом теменной кости образует клиновидно-теменной шов (sutura sphenoparietalis). Внутренние отделы лобного края переходят в тонкий свободный край, который отстоит от нижней поверхности малого крыла, ограничивая снизу верхнюю глазничную щель fissura orbitalis superior. Передний, скуловой край, margo zygomaticus, зазубрен, соединяется с лобным отростком, processus frontalis, скуловой кости, образуя клиновидно-скуловой шов (sutura sphenozygomatica). Задний, чешуйчатый край, margo squamosus, соединяется с клиновидным краем, margo sphenoidalis, височной кости в клиновидно-чешуйчатом шве (sutura sphenosquamosa). Кзади и кнаружи чешуйчатый край заканчивается остью клиновидной кости, spina ossis sphenoidalis. Здесь расположено место прикрепления клиновидно-нижнечелюстной связки, lig. sphenomandibulare, и пучков мышцы, напрягающей небную занавеску, m. tensor veli palatini. Кнутри от ости клиновидной кости задний край большого крыла залегает впереди каменистой части, pars petrosa, височной кости и ограничивает клиновидно-каменистую щель, fissura sphenopetrosa, медиально переходящую в рваное отверстие, foramen lacerum. Эта щель выполнена хрящевой тканью, образуя клиновидно-каменистый синхондроз, synchondrosis sphenopetrosa.

Крыловидные отростки, processus pterygoidei, отходят от места соединения больших крыльев с телом клиновидной кости и направляются вниз. Крыловидные отростки образуются двумя пластинками - латеральной и медиальной. Латеральная пластинка, lamina lateralis processus pterygoidei, более широкая, но тоньше и короче внутренней (от ее наружной поверхности начинается латеральная крыловидная мышца, m. pterygoideus lateralis). Медиальная пластинка, lamina medialis processus pterygoidei, уже, толще и немного длиннее наружной. Обе пластинки срастаются своими передними краями и, расходясь кзади, ограничивают крыловидную ямку, fossa pterygoidea (здесь начинается медиальная крыловидная мышца, m. pterygoideus medialis). В нижних отделах обе пластинки не срастаются и ограничивают крыловидную вырезку, incisura pterygoidea, заполненную пирамидальным отростком, processus pyramidalis, небной кости. Свободный конец внутренней пластинки заканчивается направленным вниз и кнаружи крыловидным крючком, hamulus pterygoideus, на наружной поверхности которого имеется борозда крыловидного крючка, sulcus hamuli pterygoidei (через нее перебрасывается сухожилие мышцы, напрягающей небную занавеску, m. tensor veli palatini). Задне-верхний край внутренней пластинки у основания расширяется и образует продолговатой формы ладьевидную ямку, fossa scaphoidea (в ней начинаются пучки мышцы, напрягающей небную занавеску, m. tensor veli palatini). Кнаружи от ладьевидной ямки проходит неглубокая борозда слуховой трубы, sulcus tubae audilivae, которая латерально переходит на большое крыло и доходит до ости клиновидной кости (к этой борозде прилежит хрящевая часть слуховой трубы). Выше ладьевидной ямки и медиальное от нее имеется отверстие, ведущее в крыловидный канал, canalis pterygoideus (через него проходят сосуды и нервы). Канал идет в сагиттальном направлении в толще основания крыловидного отростка и открывается на верхнечелюстной поверхности большого крыла клиновидной кости на задней стенке крылонебной ямки. Под выходным отверстием, вдоль передней грани крыловидного отростка, располагается крылонебная борозда. Внутренняя пластинка у своего основания отдает направленный кнутри плоский горизонтально идущий влагалищный отросток, processus vaginalis, который располагается под телом клиновидной кости, прикрывая сбоку крыло сошника. В результате этого, обращенная к крылу борозда влагалищного отростка - сошниково-влагалищная борозда, sulcus vomerovaginalis, превращается в сошниково-влагалищный канал, canalis vomerovaginalis. Кнаружи от отростка иногда имеется сагиттально идущая небольшая небно-влагалищная борозда, sulcus palatovaginalis. В последнем случае прилегающий снизу клиновидный отросток небной кости замыкает борозду в одноименный канал (в обоих каналах проходят нервные ветви крылонебного узла, а в небно-влагалищном канале еще и ветви клиновидно-небной артерии). Иногда от заднего края наружной пластинки направляется в сторону ости клиновидной кости крылоостистый отросток. processus pterygospinosus, который может достигнуть указанной ости и образовать отверстие.