- •Краниодиагностика и техники коррекции

- •Оглавление

- •Об авторе

- •Благодарности

- •Введение

- •2. Терминологический словарь

- •3. Краниальная остеопатия. История развития

- •3.1. Анатомо-физиологические особенности реализации краниосакрального ритма на уровне черепа

- •Врожденная подвижность паренхимы головного и спинного мозга

- •Флюктуация ликвора

- •Биомеханика желудочков мозга

- •Подвижность мембран реципрокного натяжения

- •Подвижность костей черепа

- •Пальпаторные ориентиры черепа

- •3.2. Анатомо-физиологические особенности реализации краниосакрального ритма на уровне крестца. Непроизвольное движение крестца между подвздошными костями

- •Классификация нарушений пдм

- •4. Показания и противопоказания к применению краниальной остеопатии

- •5. Клиническая биомеханика и патобиомеханика сфено-базилярного синхондроза

- •5.1. Основные типы кинетических дисфункций сфено-базилярного синхондроза

- •5.1.1. Дисфункция сфено-базилярного синхондроза во флексии

- •5.1.2. Дисфункция сфено-базилярного синхондроза в экстензии

- •5.1.3. Торсия сфено-базилярного синхондроза

- •5.1.4. Латерофлексия с ротацией сфено-базилярного синхондроза

- •5.1.5. Латеральное смещение клиновидной кости (латеральный стрейн)

- •5.1.6. Вертикальное смещение клиновидной кости (вертикальный стрейн)

- •5.1.7. Компрессия сбс

- •6. Диагностика и коррекция кинетических дисфункций сфено-базилярного синхондроза Осмотр и пальпация

- •6.1. Диагностика сгибания и разгибания в сфено-базилярном синхондрозе

- •6.2. Диагностика торсии сфено-базилярного синхондроза

- •6.3. Диагностика латерофлексии с ротацией

- •6.4. Диагностика вертикального смещения сфено-базилярного синхондроза

- •6.5. Диагностика латерального смещения сфено-базилярного синхондроза

- •6.6. Диагностика компрессии сфено-базилярного синхондроза

- •6.7. Прямая коррекция дисфункции сбс в экстензии

- •6.8. Прямая коррекция дисфункции сбс во флексии

- •6.9. Прямая коррекция дисфункции сбс в правосторонней торсии

- •6.10. Прямая коррекция дисфункции сфено-базилярного синхондроза в правосторонней латерофлексии с ротацией

- •6.11. Прямая коррекция вертикального смещения сбс (верхнего вертикального стрейна)

- •6.12. Прямая коррекция вертикального смещения сбс (нижний вертикальный стрейн)

- •6.13. Прямая коррекция латерального смещения сбс

- •6.14. Декомпрессия сфено-базилярного синхондроза

- •Техника № 1. Подъем лобной кости (лифт)

- •Техника №2. Декомпрессия сбс подходом через свод

- •Техника №3. Декомпрессия сбс лобно-затылочным подходом

- •Техника №4. Непрямая декомпрессия сбс

- •Система венозных синусов

- •Техника №5. “Дренирование венозных синусов”

- •7. Анатомия и клиническая биомеханика костей черепа

- •7.1. Анатомия и клиническая биомеханика затылочной кости

- •Развитие и возрастные особенности затылочной кости

- •7.1.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи затылочной кости

- •Прикрепления листков твердой мозговой оболочки

- •Головной мозг и черепные нервы

- •Сосудистая система

- •7.1.2. Клиническая биомеханика затылочной кости

- •7.2. Анатомия и клиническая биомеханика клиновидной кости

- •Развитие и возрастные особенности клиновидной кости

- •7.2.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи клиновидной кости

- •Мышцы и апоневрозы

- •Прикрепление листков твердой мозговой оболочки

- •Головной мозг и черепные нервы

- •7.2.2. Клиническая биомеханика клиновидной кости

- •7.3. Анатомия и клиническая биомеханика височной кости

- •Развитие и возрастные особенности височной кости

- •7.3.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи височной кости

- •Мышцы и апоневрозы

- •Головной мозг и черепные нервы

- •Слуховая труба

- •7.3.2. Клиническая биомеханика височной кости

- •7.3.3. Диагностика дисфункций височной кости

- •Тест общей подвижности височной кости

- •Тест общей подвижности височной кости

- •Тест общей подвижности височной кости

- •7.4. Анатомия и биомеханика теменной кости

- •Развитие и возрастные особенности теменной кости

- •7.4.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи теменной кости

- •Мышцы и апоневрозы

- •Прикрепление листков твердой мозговой оболочки

- •Головной мозг

- •7.4.2. Клиническая биомеханика теменной кости

- •7.4.3. Диагностика кинетических дисфункций теменной кости

- •Тест общей подвижности теменной кости

- •7.5. Анатомия и клиническая биомеханика лобной кости

- •Развитие и возрастные особенности лобной кости

- •7.5.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи лобной кости

- •Мышцы и апоневрозы

- •Прикрепление листков твердой мозговой оболочки

- •Головной мозг и черепные нервы

- •7.5.2. Клиническая биомеханика лобной кости

- •7.5.3. Диагностика кинетических дисфункций лобной кости Тест общей подвижности лобной кости

- •7.6. Анатомия и клиническая биомеханика решетчатой кости

- •Развитие и возрастные особенности решетчатой кости

- •7.6.1. Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи решетчатой кости

- •Прикрепление листков твердой мозговой оболочки

- •Черепные нервы

- •7.6.2. Клиническая биомеханика решетчатой кости

- •7.6.3. Диагностика кинетических дисфункций решетчатой кости Тест общей подвижности решетчатой кости

- •Тест лобно-решетчатого шва

- •Тест клиновидно-решетчатого шва

- •Тест решетчато-верхнечелюстного шва

- •8. Анатомия и клиническая биомеханика костей лицевого черепа

- •8.1. Анатомия и клиническая биомеханика верхней челюсти

- •Развитие и возрастные особенности верхней челюсти

- •8.1.1. Анатомия верхней челюсти

- •Отростки верхней челюсти

- •Функциональные взаимосвязи верхней челюсти

- •8.1.2. Клиническая биомеханика верхней челюсти

- •8.1.3. Диагностика кинетических дисфункций верхней челюсти Двухсторонний тест общей подвижности верхней челюсти

- •Односторонний тест общей подвижности верхней челюсти

- •8.2. Анатомия и клиническая биомеханика скуловой кости

- •8.2.1. Анатомия скуловой кости

- •Функциональные взаимосвязи скуловой кости

- •Фасциальные образования

- •Черепные нервы

- •8.2.2. Клиническая биомеханика скуловой кости.

- •8.2.3. Диагностика кинетических дисфункций скуловой кости.

- •Двухсторонний тест общей подвижности скуловых костей

- •Двухсторонний тест общей подвижности с компрессией скуловых костей во внутренней ротации

- •Односторонний кинетический тест скуловой кости (внутренний)

- •Односторонний кинетический тест скуловой кости (наружный)

- •Тест общей подвижности дифференциально-диагностический (по р. Капоросси)

- •8.3. Анатомия и клиническая биомеханика сошника

- •8.3.1. Анатомия сошника

- •Развитие и возрастные особенности

- •Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи сошника

- •8.3.2. Клиническая биомеханика сошника

- •8.3.3. Диагностика кинетических дисфункций сошника Тест общей подвижности сошника

- •8.4. Анатомия и клиническая биомеханика небной кости

- •8.4.1. Анатомия небной кости

- •Развитие и возрастные особенности

- •Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи небной кости

- •Мышечные прикрепления

- •Черепные нервы

- •Пальпаторные опознавательные точки

- •8.4.2. Клиническая биомеханика небной кости.

- •8.4.3. Диагностика кинетических дисфункций небной кости Тест общей подвижности небной кости (односторонний)

- •Тест общей подвижности небной кости (двухсторонний)

- •Тест подвижности поперечного небного шва

- •8.5. Анатомия и клиническая биомеханика нижней челюсти

- •8.5.1. Анатомия нижней челюсти

- •Развитие и возрастные особенности нижней челюсти

- •Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи нижней челюсти

- •Мышцы и фасции

- •8.5.2. Клиническая биомеханика нижней челюсти

- •8.5.3. Диагностика кинетических дисфункций нижней челюсти

- •Тест общей подвижности нижней челюсти

- •Положение пациента: лежа на спине.

- •Положение врача: сидя у изголовья.

- •8.6. Анатомия и клиническая биомеханика подъязычной кости.

- •8.6.1. Анатомия подъязычной кости

- •Анатомия

- •Функциональные взаимосвязи подъязычной кости Мышцы и фасции

- •8.6.2. Клиническая биомеханика подъязычной кости

- •8.6.3. Диагностика кинетических дисфункций подъязычной кости

- •Тест общей подвижности подъязычной кости

- •Положение пациента: лежа на спине.

- •Положение врача: сидя сбоку от пациента на уровне подъязычной кости.

- •Положение рук врача: одна рука располагается на задней поверхности шейного отдела позвоночника, другая захватывает подъязычную кость щипком между указательным и большим пальцами.

- •9. Кинетические дисфункции костей мозгового черепа и их коррекция

- •9.1. Коррекция швов основания черепа

- •Техника коррекции затылочно-сосцевидного шва (справа)

- •Техника коррекции клиновидно-чешуйчатого шва (справа)

- •Техника коррекции каменисто-яремного синхондроза

- •Техника коррекции каменисто-базилярного шва (справа)

- •Техника коррекции клиновидно-каменистого шва (справа)

- •9.2. Коррекция дисфункций височной кости Непрямая коррекция дисфункции височной кости во внутренней ротации

- •Непрямая коррекция дисфункции височной кости в наружной ротации

- •Прямая коррекция дисфункции височной кости во внутренней ротации

- •Прямая коррекция дисфункции височной кости в наружной ротации

- •Техника коррекции дисфункции височной кости во внутренней ротации по г. Мэгоуну

- •Техника синхронного “переката” височных костей

- •Техника асинхронного “переката” височных костей

- •Техника коррекции дисфункции височных костей по ф. Пейраладу

- •Техника коррекции височно-скулового шва

- •Техника коррекции косточек внутреннего уха

- •9.3. Коррекция дисфункций теменной кости Техника коррекции дисфункции теменных костей в двусторонней внутренней ротации

- •Подъем теменных костей (lift)

- •Техника разведения теменных костей (spread)

- •Техника коррекции теменно-чешуйчатого шва по ф. Пейраладу

- •Техника коррекции теменно-чешуйчатого шва по г. Мэгоуну

- •Техника коррекции теменно-сосцевидного шва

- •Техника коррекции лямбдовидного шва

- •9.4. Коррекция дисфункций решетчатой кости

- •Техника общего освобождения решетчатой кости

- •Техника коррекции дисфункции лобно-решетчатого шва

- •Техника коррекции дисфункции решетчато-верхнечелюстного шва

- •Техника коррекции дисфункции клиновидно-решетчатого шва

- •Техника дренирования решетчатого синуса

- •Техника аутодренирования решетчатого синуса

- •9.5. Коррекция дисфункций лобной кости Техника коррекции дисфункции лобной кости во внутренней ротации

- •Техника коррекции дисфункции лобной кости во внутренней ротации

- •Техника подъема лобной кости (lift)

- •Техника разведения лобной кости (spread)

- •Техника коррекции дисфункции лобно-клиновидного шва (в области больших крыльев клиновидной кости)

- •Техника коррекции дисфункции лобно-клиновидного шва (в области малых крыльев клиновидной кости)

- •Техника лобно-клиновидной коррекции через свод

- •Техника коррекции лобно-теменного (венечного) шва

- •Техника уравновешивания метопического шва

- •Техника коррекции лобно-скулового шва

- •Техника коррекции лобно-верхнечелюстного шва

- •Техника уравновешивания лобной кости

- •10. Коррекция кинетических дисфункций костей лицевого черепа

- •10.1. Коррекция кинетических дисфункций скуловой кости Техника коррекции дисфункции височно-скулового шва

- •Техника коррекции дисфункции лобно-скулового шва (прямая)

- •Техника коррекции дисфункции лобно-скулового шва (непрямая)

- •Техника коррекции дисфункции клиновидно-скулового шва

- •Техника коррекции дисфункции скуло-верхнечелюстного шва (прямая)

- •Техника коррекции дисфункции скуло-верхнечелюстного шва (непрямая)

- •Техника коррекции дисфункции скуло-верхнечелюстного шва № 2

- •Техника подъема скуловых костей (lift)

- •Техника уравновешивания наружной и внутренней ротации скуловых костей

- •10.2. Коррекция кинетических дисфункций сошника Техника коррекции дисфункции сошника в экстензии

- •Техника коррекции дисфункции сошника в экстензии

- •10.3. Коррекция кинетических дисфункций небной кости Техника коррекции срединного небного шва Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции поперечного небного шва Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции небно-верхнечелюстного шва

- •Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции крыловидно-небного шва

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: стоя или сидя со стороны шва в дисфункции.

- •Техника уравновешивания крылонебного узла.

- •10.4. Коррекция кинетических дисфункций нижней челюсти Техника коррекции височно-нижнечелюстного сустава

- •10.5. Коррекция кинетических дисфункций подъязычной кости Техника коррекции надподъязычных мышц

- •Техника коррекции надподъязычных мышц № 2

- •Техника коррекции надподъязычных мышц № 3

- •Техника коррекции лопаточно-подъязычной мышцы

- •Техника коррекции подъязычной кости

- •10.6. Коррекция кинетических дисфункций верхней челюсти

- •Техника коррекции дисфункции скуло-верхнечелюстного шва (по r. Caporossi)

- •Техника двухсторонней коррекции верхней челюсти

- •Техника коррекции поперечного небного шва Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции небно-верхнечелюстного шва Положение пациента: лежа на спине.

- •Техника коррекции дисфункции решетчато-верхнечелюстного шва

- •Двухсторонняя техника коррекции верхней челюсти в наружной ротации

- •Техника коррекции лобно-верхнечелюстного шва

- •11. Мембранные остеопатические техники

- •Техника Pan Dura Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: стоя сбоку от пациента на уровне изголовья.

- •Техника Pan Dura 2 Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: стоя сбоку от пациента на уровне изголовья.

- •Техника Stacking

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя у изголовья пациента.

- •Техника Stacking 2

- •Техника одновременного диагностичекого стакинга и коррекции (по h. Magoun)

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя у изголовья пациента.

- •Показания к проведению техник stacking

- •Противопоказания к проведению техник stacking

- •Техника уравновешивания мембран лобной области

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя у изголовья пациента.

- •Техника лобно-затылочного уравновешивания Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя у изголовья пациента.

- •Техника на вертебральной части твердой моговой оболочки (Core-link)

- •Техника декомпрессии l5-s1

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя сбоку на уровне таза пациента.

- •Техника декомпрессии крестцово-подвздошных суставов Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя или стоя сбоку на уровне таза пациента.

- •Техника Core-link

- •Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя сбоку от пациента.

- •Техника Core-link 2 Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя сбоку от пациента.

- •Техника ”бельевой веревки” Положение пациента: лежа на спине. Положение врача: сидя сбоку от пациента.

- •12. Анатомия, клиническая биомеханика и патобиомеханика височно-нижнечелюстного сустава

- •12.1. Анатомия височно-нижнечелюстного сустава

- •Силовые линии костных элементов жевательной системы

- •Эмбриональное развитие суставного диска

- •Клиническая биомеханика диска

- •Прикрепление суставной капсулы к височной кости

- •Прикрепление суставной капсулы к нижней челюсти

- •Связки височно-нижнечелюстного сустава

- •Мышцы височно-нижнечелюстного сустава

- •Жевательная мышца имеет глубокий и поверхностный пучки.

- •Поверхностный пучок.

- •Внутренняя крыловидная мышца покрыта глубокой фасцией жевательной мышцы, формирует мышечный ремень вместе с жевательной мышцей.

- •Наружная крыловидая мышца

- •Клиновидно – нижнечелюстные мышцы

- •Надподъязычные мышцы

- •Подподъязычные мышцы

- •Мышцы, расположенные за подъязычной костью

- •Мышцы языка

- •Иннервация височно-нижнечелюстного сустава

- •Механорецепторы

- •Лимфатический отток

- •Контроль акта жевания

- •Биомеханика височно-нижнечелюстного сустава

- •Биомеханические требования к височно-нижнечелюстному суставу

- •Открывание и закрывание рта

- •Клиническая диагностика дисфункции височно-нижнечелюстного сустава

- •13. Техники коррекции кинетических дисфункций височно-нижнечелюстного сустава Техника Стилла

- •Техника коррекции височно-нижнечелюстного сустава

- •Техника коррекции височно-нижнечелюстного сустава

- •Техника двухсторонней коррекции суставного диска

- •Техника односторонней коррекции суставного диска

- •Техника диагностики и коррекции клиновидно-нижнечелюстной связки

- •Техника коррекции шило-нижнечелюстной связки

- •Техника декомпрессии височно-нижнечелюстного сустава (по V.M. Frymann)

- •14. Заключение

- •Список литературы

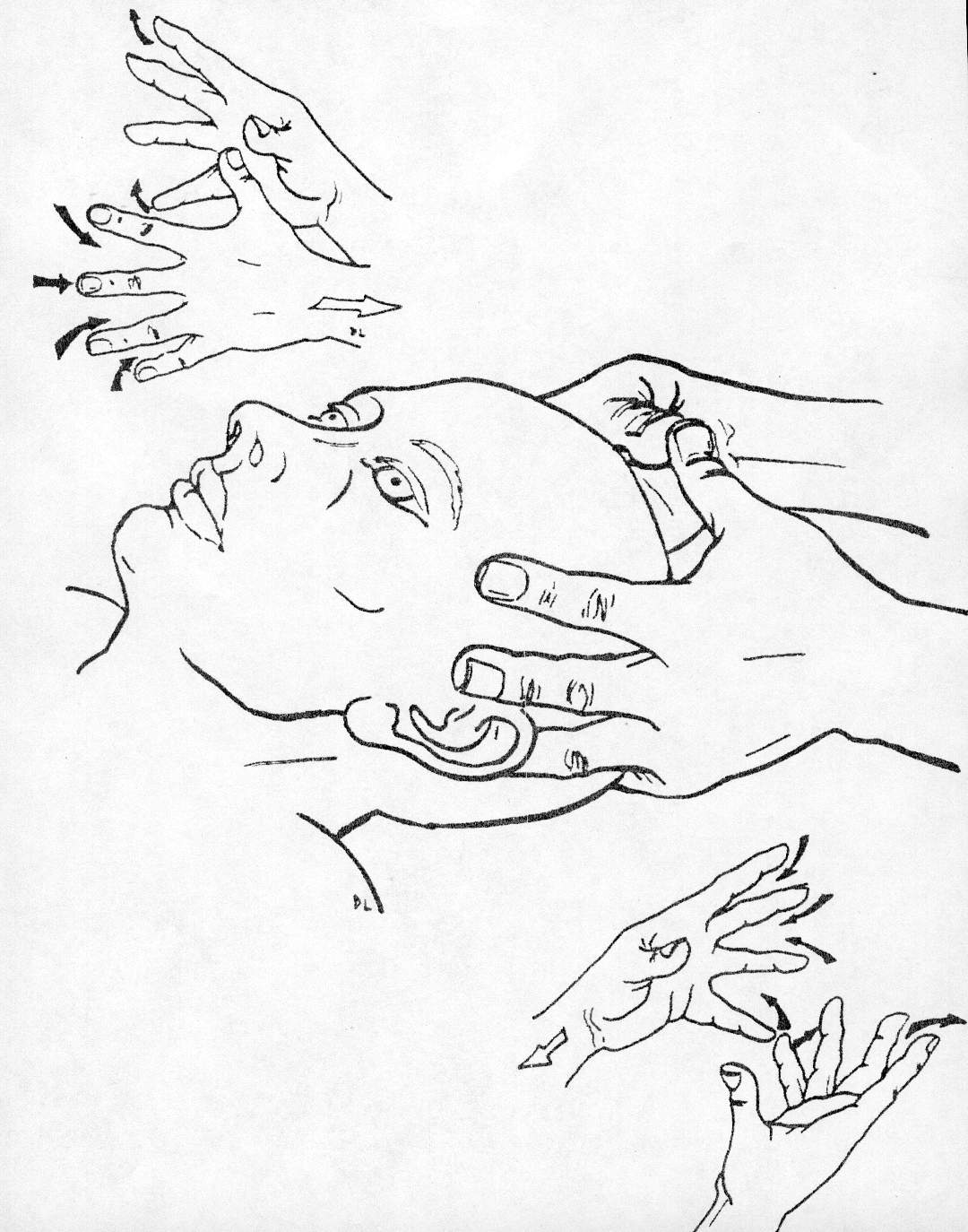

6.2. Диагностика торсии сфено-базилярного синхондроза

Исходное размещение пальцев на своде черепа по классическому приему Сатерленда (рис. 10). Если при этом улавливаем, что большое крыло клиновидной кости стоит выше справа, чем слева, а чешуя затылочной кости на этой же стороне ниже, чем слева, то диагностируем правостороннюю торсию сфено-базилярного сочленения.

Используются пассивный (классический) и активный тесты. При пассивном тестировании пальцы фиксированы на клиновидной и затылочной костях и ощущают (улавливают) направления движения кнаружи, кнутри, кверху, книзу.

Активный тест проводим воздействием пальцев, расположенных на черепе, как и при пассивном тесте (2-е пальцы на больших крыльях клиновидной кости, 5-е – на затылочной кости). В сагиттальной плоскости легким нажимом индуцируется цефалическая тракция 2-го правого и 5-го левого пальцев (к себе). Таким образом, моделируется правая торсия. Затем производим аналогичную цефалическую тракцию 2-го левого пальца и 5-го правого пальца (левая торсия).

Если индукция движения правой и левой торсии одинаково свободна, то СБС – N.

Если индукция движения правой торсии легче, чем левой торсии, то диагностируем дисфункцию СБС в правой торсии. И наоборот.

Рис. Пальпация правосторонней торсии СБС (стрелками указаны направления движений пальцев врача) (по A. Gehin, 1985)

|

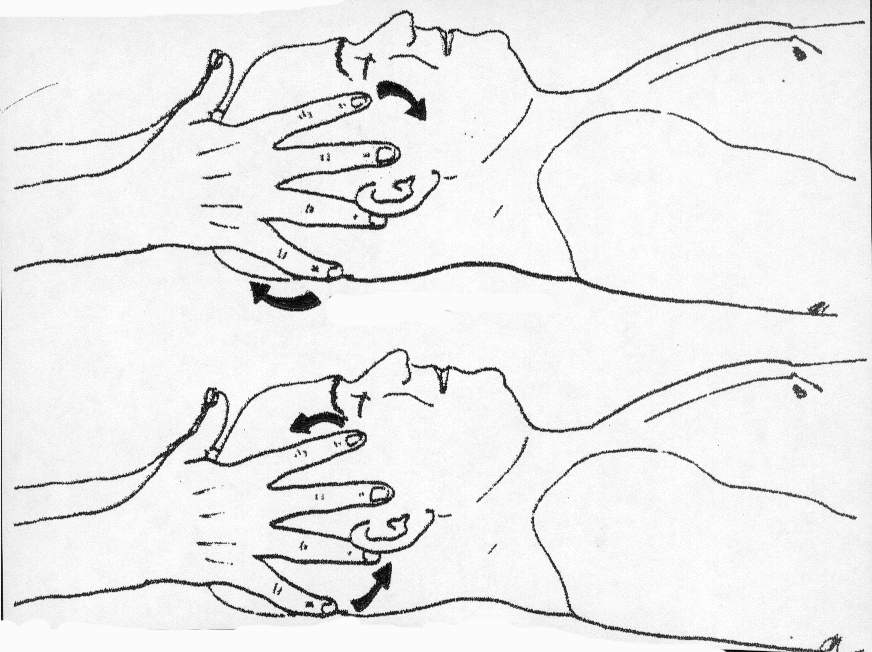

6.3. Диагностика латерофлексии с ротацией

Расположение пальцев рук на черепе по Сатерленду. Пациент на спине. Врач сидит возле головного конца стола, локти на столе, колени разведены, пятки на полу, опора на седалищные бугры.

Пассивный тест. Пальцы фиксированы на костях черепа в положении по Сатерленду. Оцениваем опускание и расхождение 2-х и 5-х пальцев слева и справа, а также выпуклость черепа справа и слева.

Активный тест: индуцируем движение правой латерофлексии с ротацией 2-м и 5-м пальцами левой руки. Правая рука пассивна и улавливает движения костей черепа. Слева смещение кзади большого крыла клиновидной кости и чешуи затылочной кости приведет к правой латероверзии по косой оси. Затем сближаем 2-й и 5-й пальцы левой руки и тем самым индуцируем выпуклость черепа справа (клиновидная и затылочная кости ротируются по вертикальным осям в противоположные стороны).

Если при индукции движения правой латерофлексии с ротацией левой рукой и левой латерофлексии с ротацией правой рукой амплитуды движений одинаковы, то дисфункции СБС в латерофлексии с ротацией нет.

Если легче индуцируется движение правой латерофлексия с ротацией, чем левой, то диагностируем дисфункцию сфено-базилярного синхондроза в правой латерофлексии с ротацией и наоборот.

Рис. Пальпация латерофлексии с ротацией (по A. Gehin, 1985) |

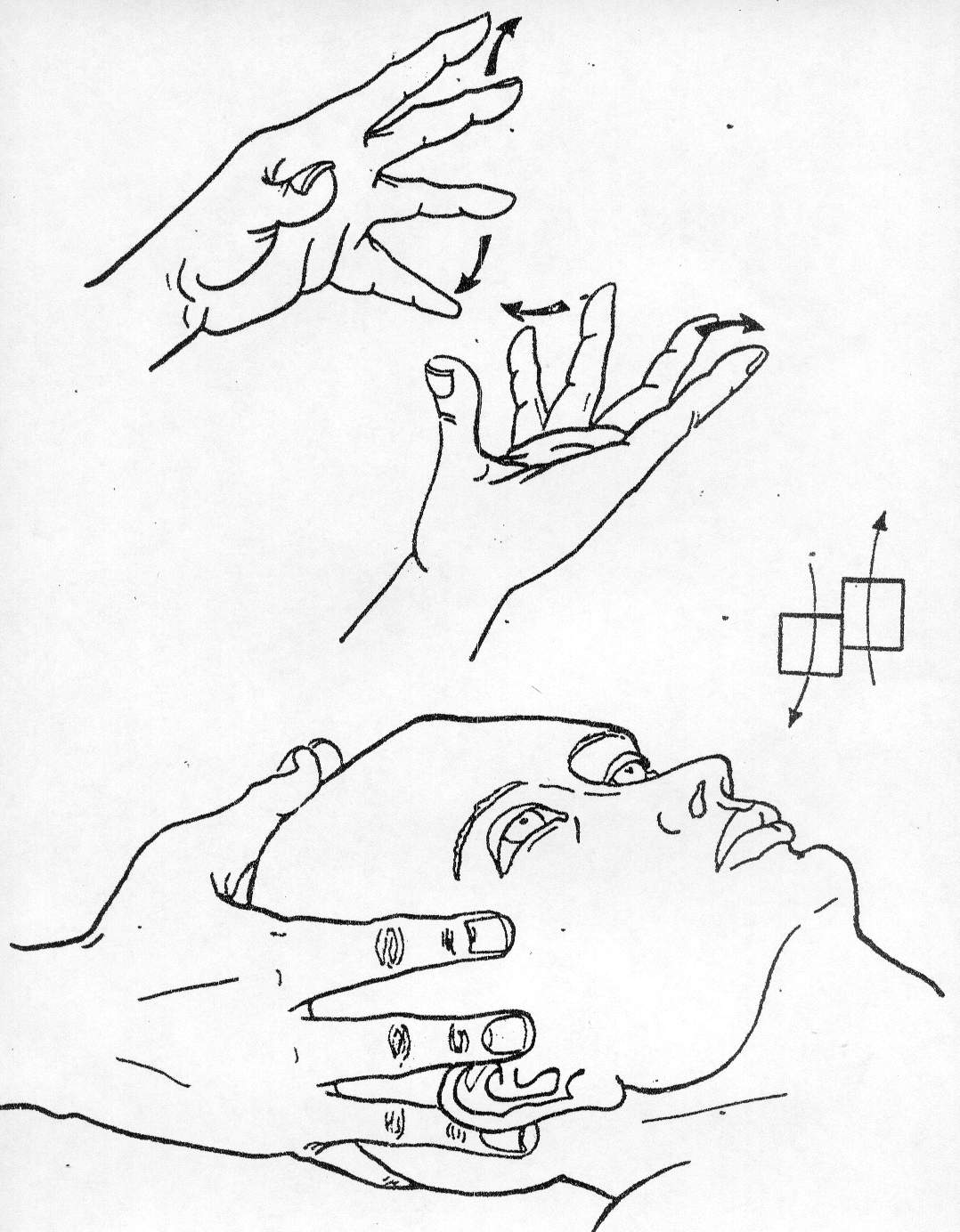

6.4. Диагностика вертикального смещения сфено-базилярного синхондроза

Расположение пальцев на черепе по Сатерленду. Вначале оцениваем движение клиновидной и затылочной костей (флексия, экстензия).

Для вертикального смещения «верхняя клиновидная кость» характерно положение больших крыльев клиновидной кости во флексии, тело ее – кверху. 2 указательных пальца находятся на больших крыльях для того, чтобы перевести клиновидную кость в сгибание, а 2 мизинца – на затылочной кости. Во флексии клиновидной кости на затылочной кости ничего не ощущается. Затем переводим клиновидную кость в разгибание и мизинцами ощущаем, что разгибание затылочной кости идет легко.

Для диагностики вертикального смещения «нижняя клиновидная кость» принцип тестирования такой же, только для затылочной кости будет характерна преимущественно флексия, а для клиновидной кости – экстензия.

Вертикальные смещения часто сопровождаются торсией, латерофлексией с ротацией.

Рис. Пальпация “высокой клиновидной кости” (сверху) и “низкой клиновидной кости” (снизу). Стрелками указаны направления движений клиновидной и затылочной костей. |

Рис. Пальпация вертикального смещения клиновидной кости вверх (стрелками указаны направления движений пальцев врача) (по A. Gehin, 1985) |