- •Основными задачами статистики рынка труда являются:

- •К занятым относятся лица обоего пола в возрасте от 16 лет и старше, а также лица младших возрастов, которые в рассматриваемый период:

- •К безработным относятся лица от 16 лет и старше, которые в течение рассматриваемого периода:

- •1. Роль стратегии в антикризисном управлении

- •2. Разработка антикризисной стратегии в организации

- •3. Реализация выбранной антикризисной стратегии

- •4. Организация осуществления антикризисной стратегии

- •Проблемная ситуация:

- •Этапы выработки управленческих решений

1.Основы менеджмента

1.2. Характеристика общих функций управления, их взаимосвязь. Функции управления. Процессный подход и функции менеджмента. Планирование. Организация. Мотивация. Контроль и учет. Взаимосвязь функций в процессе управления

ОТВЕТ:

Управленческие процессы на предприятии происходят на основе функционального распределения. Суть управленческой деятельности на всех уровнях управления обеспечивают функции управления.

Функции управления — это виды управленческой деятельности, которые обеспечивают формирование способов влияния на деятельность организации.

Процессный подход был впервые предложен приверженцами школы административного управления, которые пытались описать функции менеджера. Однако, эти авторы были склонны рассматривать такого рода функции как не зависимые друг от друга. Процессный подход , в противоположность этому, рассматривает функции управления как взаимосвязанные.

Теорию управления и результаты научных исследований следует рассматривать не как абсолютную истину, а пожалуй, как инструменты, которые помогают нам понять невероятно трудный мир организации. При правильном использовании теория и результаты научных исследований помогают руководителю предсказать, что, по всей вероятности, может случиться, тем самым помогая руководителю принимать решения более целесообразно и избегать ненужных ошибок.

Управление рассматривается как процесс, потому что работа по достижению целей с помощью других -- это не какое-то единовременное действие, а серия непрерывных взаимосвязанных действий. Эти действия, каждое из которых само по себе является процессом, очень важны для успеха организации. Их называют управленческими функциями. Каждая управленческая функция тоже представляет собой процесс, потому что также состоит из серии взаимосвязанных действий. Процесс управления является общей суммой всех функций.

Анри Файоль, которому приписывают первоначальную разработку этой концепции, считал, что существует пять исходных функций. По его словам, «управлять означает предсказывать и планировать, организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать». Другие авторы разработали иные перечни функций. Обзор современной литературы позволяет выявить следующие функции -- планирование, организация, распорядительство (или командование), мотивация, руководство, координация, контроль, коммуникация, исследование, оценка, принятие решений, подбор персонала, представительство и ведение переговоров или заключение сделок, фактически почти в каждой публикации по управлению содержится список управленческих функций, который будет хоть немного отличаться от других подобных же списков.

В общем виде процесс управления можно представить состоящим из функций планирования, организации, мотивации и контроля. Эти четыре первичных функции управления объединены связующими процессами коммуникации и принятия решения. Руководство (лидерство) рассматривается как самостоятельная деятельность. Оно предполагает возможность влияния на отдельных работников и группы работников таким образом, чтобы они работали в направлении достижения целей, что крайне существенно для успеха организации.

Основные функции процесса управления (менеджмента):

Планирование - функция управления, устанавливает цели и пути для их достижения. Результатом действия данной функции является система планов управления, состоящих из корпоративных, функциональных, планов работников, прибылей и др.;

Организация - функция управления, разрабатывает структуру управления и распределяет права, полномочия и ответственность;

Мотивация - функция управления, побуждает индивида к деятельности, направленной на достижение определённых целей;

Контроль и учет - функция управления, обеспечивает достижение целей организацией.

Управление рассматривается как процесс и представляет собой серию взаимосвязанных функций управления. Они рассматриваются как процесс, так как работа по достижению целей с помощью других - это не какое-то единовременное действие, а серия непрерывных взаимосвязанных действий. Эти действия, каждое из которых само по себе является процессом, очень важны для успеха организации. Их называют управленческими функциями. Каждая управленческая функция тоже представляет собой процесс, потому что также состоит из серии взаимосвязанных действий. Процесс управления является общей суммой всех функций.

2.Теория организации

2.2. Законы организации. Понятие «закон». Законы синергии, самосохранения, развития, информированности-упорядоченности, единства анализа-синтеза, композиции-пропорциональности, специфические законы организации.

ОТВЕТ:

Само понятие «закон» можно определить как необходимые, существенные, устойчивые, повторяющиеся отношения между явлениями, которые зафиксированы в законодательных документах, либо являются общепринятой нормой для большой группы людей или организаций (такие нормы в Библии, Коране) или получили признание и поддержку авторитетных ученых (законы организации).

Под законами организации понимают необходимое и устойчивое отношение между организационными явлениями и процессами, которое обладает неизбежной повторяемостью в сходных условиях функционирования организации.

Законы организации по важности делятся на 2 уровня:

- основополагающие;

- законы второго уровня (менее важные).

Основополагающие законы организации:

Закон синергии – любая организация характеризуется следующими элементами: производительность, заинтересованность, научный потенциал, отношение к внешней среде, микроклимат в коллективе, кадровый потенциал, технический

потенциал, перспективы развития, имидж. Они определяют потенциал организации, ее способность к деятельности. Процесс существенного усиления или ослабления потенциала материальной системы называется синергией.

Закон: Для любой организации существует такой набор элементов, при

котором ее потенциал всегда будет либо существенно больше простой суммы

потенциалов входящих в нее элементов (людей, компьютеров), либо существенно

меньше.

Задача руководителя заключается в том, чтобы найти такой набор элементов,

при котором синергия носила бы созидательный (создающий что-то) характер.

Закон самосохранения – Теоретической основой для анализа общего состояния организации является закон самосохранения.

Закон: каждая материальная система (организация, коллектив, семья)

стремится сохранить себя (выжить) и использует для этого весь свой

потенциал (ресурс).

4 стратегии ресурса удержания:

Пассивно-индивидуальная. Основана на ожидании партнеров и предложений

для заполнения свободных ниш в деятельности сторонних организаций. Эта

стратегия предполагает проведение умеренной рекламной кампании. Основная особенность такой стратегии – предпринимательский риск. Ведь по сути, руководитель просто сидит и ждет, потребуются ли кому-нибудь услуги или товары его организации. Эту стратегию стоит применять, когда у предпринимателя уже есть иной стабильный источник доходов, ведь здесь довольно велик риск быть невостребованным и обанкротиться.

Пассивно-коллективная. Основана на заинтересованности государства или

какого-либо общества в развитии определенной сферы производства товаров,

услуг, информации, знаний в какой-либо области, то есть государство каким-

либо образом поддерживает организацию, руководители же опять довольно

пассивны.

Активно-индивидуальная. Стратегия постоянного поиска фирмы своей ниши

в науке, технологии и информации.

Активно-коллективная. Предполагает создание руководителем собственной

инфраструктуры под собственную организацию (организацию-лидер).

Удержаться на заданных уровнях самосохранения помогает страхование ресурсов и рисков. Уменьшая потенциал организации на сумму страховых взносов, руководитель существенно увеличивает стабильность этого потенциала.

Закон развития. Развитие – это необратимое, направленное, закономерное изменение

материи и сознания. Две формы развития – эволюционное (постепенные

количественные и качественные изменения, изменение сознания сочетается с

изменением материи) и революционное (скачкообразный неосознанный переход от

одного состояния материи к другому, либо скачкообразным изменением сознания

без соответствующего изменения базиса). Выделяют также прогрессивное и

регрессивное развитие.

Развитие организаций обусловлено следующими факторами:

- изменение внешней среды (экономика, политика, этика, культура и др.)

- изменение внутренней среды (перемещения работников, переход на новые

технологии и др.)

- потребности и интересы человека и общества (потребность в самовыражении

человека, потребность в прибавочном продукте общества и др.)

- старение и износ материальных элементов (оборудования, человека,

технологии)

- изменение экологии

- технический прогресс

- глобальное состояние мировой цивилизации

Закон развития: каждая материал система стремиться достичь наибольшего

суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла.

Закон развития опирается на принципы:

Инерции – изменение потенциала (суммы ресурсов) системы начинается спустя

некоторое время после начала воздействий изменений во внешней или

внутренней среде и продолжается некоторое время после их окончания;

Эластичности – скорость изменения потенциала зависит от самого потенциала.

Непрерывности - процесс изменения потенциала системы идет непрерывно,

меняются лишь скорость и знак изменения;

Стабилизации - система стремится к стабилизации диапазона изменения

потенциала системы. Этот принцип основан на известной потребности человека

и общества к стабильности.

Бизнес-план - это основа эффективной реализации закона развития. Он

является правопреемником известного среди многих поколений экономистов

бывшего СССР промфинтехплана (промышленно-финансового технологического

плана). Бизнес-план – это соединение фоновой (пояснительной) информации со

строгой системой расчетов промфинтехплана. Он рассчитан на широкий круг

специалистов, каждый из которых найдет в нем интересующую его информацию.

Закон наименьших. Российский ученый Александр Александрович Богданов (1873-1928) еще в начале XX века сформулировал «закон наименьших», который проявляется в том, что структурная устойчивость целого определяется его наименьшей частичной устойчивостью. Наглядным примером проявления закона наименьших является элементарная цепь, которая состоит из звеньев неодинаковой прочности и рвется там, где находится наиболее слабое в отношении прочности звено.

Иными словами, разрушение целостного образования происходит по самому слабому элементу структуры. Сущность закона можно также выразить русской пословицей: «Где тонко, там и рвется». Знакомство с формулировкой закона вызывает воспоминания об «ахиллесовой пяте» из греческой мифологии.

К законам второго уровня относятся:

Закон информированности – упорядоченности. Информационная среда, ввиду ее важности, является объектом управления, наряду с персоналом, финансами и т п. Информационная среда управления подчиняется закону информированности-упорядоченности.

Закон: чем большей информацией располагает организация о внутренней и

внешней среде, тем она имеет большую вероятность устойчивого

функционирования (самосохранения).

Следствие: информированность работника после достижения ею

критического уровня переходит в его компетентность. Поэтому, руководитель должен создать работникам условия для получения

информации.

Самым важным приложением закона информированности-упорядоченности

является рекламная деятельность. Реклама – это информация о потребительских свойствах товаров и услуг с целью их реализации и создания спроса на них.

Закон единства анализа и синтеза. Суть анализа - в разделении целого на части, в представлении сложного в виде простых составляющих. Суть синтеза – в соединении простых составляющих объекта в единое целое. Анализ и синтез в человеческом мышлении сильно переплетаются и не могут существовать друг без друга, поэтому, говоря об единстве анализа и синтеза, мы подразумеваем их

неразрывность и взаимодействие в процессе любой мыслительной деятельности.

Закон: каждая материальная система (живой организм, социальная организация и др.) стремится настроиться на наиболее экономный режим функционирования в результате постоянного изменения своей структуры или функций.

Скорость и результат преобразования зависят от диапазона изменения

внешней и внутренней среды.

Закон композиции и пропорциональности. В окружающем нас мире все приспособлено для совместного сосуществования. Все лишнее, избыточное постепенно уходит, а недостаточное постепенно развивается, достигая некоторого временного равновесия – гармонии. Гармония – это естественный эволюционный процесс, происходящий на всех уровнях мировой цивилизации: государств, отраслей, организаций, семьи и даже одного человека. Гармония предполагает наличие совокупности элементов, процессов и их соотносительности (пропорциональности).

Закон: каждая материальная система стремится сохранить в своей

структуре все необходимые элементы (композицию), находящиеся в заданной

соотносительности или в заданном подчинении (пропорции).

Этот закон рассматривается на уровне организации и на уровне внешней

среды, в которой организация является одним из элементов.

Реализация закона в организации требует обязательного использования

набора принципов:

- Принцип планирования: Каждая организация должна иметь обоснованный план

деятельности и развития.

- Принцип координации: Каждая организация должна следить за

стратегическими, тактическими и оперативными изменениями и вносить

соответствующие коррективы в механизм выполнения.

- Принцип полноты: каждая организация должна выполнять весь набор функций

производства и управления на своем участке деятельности либо своими силами,

либо с помощью привлеченных организаций.

Практика использования закона состоит в обоснованном выборе

необходимых элементов организации и обеспечение требуемой их пропорции.

Специфические законы социальной организации.

Каждая организация представляет собой маленькое общество со своим

населением и территорией, экономикой и целями, материал ценностями и

финансами, коммуникациями и иерархией. Она имеет свою историю, культуру,

технологию и персонал. Существуют формализованные коммуникации и

неформальные отношения человека с другими людьми, их соотношение должно

заранее определяться руководителем.

Среди элементов, влияющих на формализованные коммуникации и

неформальные отношения можно выделить общее и особенное. Общее в

отношениях людей в организации можно прогнозировать и на этой базе

создавать различные виды нормативной документации. Особенное – это колорит

отношений, который в отдельных случаях может иметь решающее значение в

деятельности организации. Сочетание общего и особенного в отношениях людей

существенно влияет на общее и особенное в деятельности самой социальной

организации, ее реакции на действие того или иного закона.

3.Организационное поведение

3.4. Лидерство. Руководство. Власть. Формы влияния и власти. Харизма. Власть и партнерство. Теории лидерства. Классификация стилей руководства. Имидж менеджера. Ситуационный подход в лидерстве. Адаптивное руководство.

ОТВЕТ:

Тема лидерства актуальна в наши дни для многих сфер жизни: бизнеса, политики, спорта. Если сопоставить различные определения, то лидерство — это способ влияния и управления.

Для многих лидер — это предводитель, смотрящий вперёд, руководящий людьми и двигающий их к цели.

Ключевые качества лидерства:

Видение. Настоящий лидер умеет смотреть вперёд. Он умеет предвидеть будущее, видеть перспективы и, исходя из своего видения, направлять свою команду вперёд к цели.

Мотивация. Лидер умеет стимулировать себя и свою команду. В любой, даже самой безвыходной ситуации лидер верит в то, что выход существует. Лидер должен уметь вдохновлять и побуждать других к действию.

Распознавание слабых сигналов (высокая чувствительность). Современный мир — мир перемен. Эффективный лидер внимателен к изменениям, происходящим во внешнем мире, в его команде, в нём самом. Умение получать обратную связь и быстро реагировать на изменения- значит быть на полшага впереди всех.

Гибкость в поведении. Лидер умеет быстро реагировать, кроме того он обладает различными стратегиями поведения. К каждому человеку он имеет свой подход и старается взаимодействовать с ним из позиции выигрыш-выигрыш, где обе стороны получают взаимную выгоду.

Кроме того, для лидера важно обладать такими качествами как целеустремлённость, системность мышления, смелость, амбициозность, активность, любознательность, организованность.

Лидер — это не всегда руководитель, но всегда тот, чьё мнение ценно для коллектива и за кем остаётся последнее слово. Современные подходы к этой проблеме концентрируют внимание на способности лидера создать новое видение ситуации и вдохновить работников на достижение высоких результатов.

Руководство - это возможность влияния на поведение других людей, которые официально предоставляются руководителю согласно полномочиям, соответствующие его должности, и основываются на формальных должностных и функциональных отношениях.

Сильное и эффективное руководство организацией способствует построению атмосферы участия и коллективной поддержки направлений и целей деятельности организации. В таких условиях члены организации получают стимул в устранении барьеров и достижении запланированных результатов. Для того чтобы руководство было эффективным, необходимо умело строить взаимоотношения с подчиненными.

Основные элементы обеспечения эффективного руководства:

• инициативность;

• защита своего мнения;

• решение конфликтных ситуаций;

• информированность;

• принятие решений;

• критический анализ своих действий.

Руководство в менеджменте - это процесс властного влияния одного работника (руководителя) на трудовую деятельность других.

Для того чтобы выполнять функции руководителя, ему нужно иметь власть, то есть возможность влиять на поведение подчиненных.

Власть можно определить, как возможность влиять на поведение других людей. Власть неотделима от управления, она предоставляет возможности руководителю выполнять свои функции. Например, директор предприятия при осуществлении своей деятельности зависит от учредителей (собственников), подчиненных. Для обеспечения эффективного руководства он требует содействия этих людей. Если руководитель не имеет достаточной власти, он не сможет влиять на подчиненных с целью побуждения их к деятельности для достижения целей предприятия.

Таким образом, власть является необходимым условием успешной деятельности организации.

Имеется пять основных форм власти:

1. Власть, основанная на принуждении. Исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать, таким образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или вообще может сделать какие-то другие неприятности.

2. Власть, основанная на вознаграждении. Исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную потребность или доставить удовольствие.

3. Экспертная власть. Исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые позволят удовлетворить потребность.

4. Эталонная власть (власть примера). Характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий.

5. Законная власть. Исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его или ее долг – подчиняться им. Он или она исполняют приказания влияющего, так как традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. Поэтому законную власть очень часто называют традиционной властью. Законная власть бывает действенна тогда, когда подчиненный повинуется указанию руководителя только потому, что он или она стоит на более высокой ступеньке организационной иерархии

Имеются две формы влияния, которые могут побудить исполнителя к актуальному сотрудничеству:

Убеждение – это эффективная передача своей точки зрения. Оно, как и разумная вера, основано на силе примера и власти эксперта. Разница состоит лишь в том, что исполнитель полностью осознает, что он делает и почему. Руководитель, который влияет путем убеждения, не говорит исполнителю, что надо делать. Он как бы «продает» исполнителю то, что нужно сделать;

Участие - возможность передачи полномочий в соответствующей ситуации. Участие в принятии решений совершенно явно апеллирует к потребностям более высокого уровня власти, компетентности, успехе или самовыражении. Поэтому этот подход нужно использовать только в тех случаях, когда такие потребности являются активными мотивирующими факторами и при условии, что можно положиться на то, что исполнитель будет работать на цели, которые он сам выбрал.

Харизма - влияние, основанное на свойствах личности руководителя или его способности привлекать сторонников.

Люди чаще испытывают влияние тех, кто обладает восхищающими их чертами характера и кто является их идеалом, похожими на которого они хотели бы быть. Такие харизматические личности часто участвуют в рекламах, чтобы повлиять на людей и побудить их купить продукт или воспользоваться услугой.

Эффективный руководитель знает и использует в зависимости от ситуации все формы власти. Кроме того, очень важен стиль его поведения с подчиненными.

Стиль руководителя – это совокупность определенных принципов, наиболее характерных и устойчивых методов решения задач и проблем, возникающих в процессе реализации функций управления.

Под стилем руководства понимают совокупность применяемых руководителем методов воздействия на подчиненных, а также форму (манеру, характер и т. д.) исполнения этих методов.

Большинство исследователей выделяют следующие стили руководства: • Директивный стиль (авторитарный) - характеризуется высокой централизацией руководства, доминированием единоначалия; • Демократический стиль (коллегиальный) - характеризуется распределением полномочий, инициативы и ответственности между руководителем и заместителями, руководителем и подчиненными; • Либеральный стиль (попустительский или анархический) - характеризуется отсутствием активного участия руководителя в управлении коллективом.

Менеджеры — это люди, которые добиваются реализации целей организации за счет других людей, т.е. это руководители и администраторы.

Основные направления деятельности менеджера:

1.Управление активами и пассивами ;

2.Управление чрезвычайными ситуациями и рисками;

3.Управление информацией и коммуникациями. Рыночная информация должна быть: своевременной, достоверной, точность, защищенность, конфиденциальность, полнота, доступность;

4.Управление маркетингом;

5.Управление инновационной деятельностью.

Существует особая этика и имидж руководителя (выбор модели поведения). Для правильного выбора имиджа необходимо учитывать соответствие поведения личности законодательству, правовым и этическим нормам, конкретную ситуацию, нравственные критерии личности. Термин « имидж » в управление пришел из психологии. Психологи под имиджем понимают сложившиеся в уме представление о каком-либо товаре, технологии, организации.

Для менеджера важны следующие аспекты имиджа :

- имидж продукции;

- имидж самой организации;

- имидж руководителя.

Имидж — это правильный выбор модели поведения. Человек стремится освоить те модели поведения, которые ему приносят успех.

Имиджирование — это манипулирование характеристиками с целью создания благоприятного впечатления.

Специалисты по имиджированию выделяют 3 составляющие имиджа:

личное обаяние;

нравственные характеристики;

техника самопрезентации.

В соответствии с ситуационным подходом управление есть ответ на воздействие обстоятельств, которые в настоящее время или в будущем существенно влияют на положение организации. Его основы заложил Г. Дениссон, утверждавший, что применение разных методов управления обусловлено ситуацией, т. е. конкретным набором обстоятельств, которые в настоящее время или в будущем существенно влияют на положение организации. Его задача состоит в их анализе, подборе подходящих приемов и методов решения возникающих проблем с учетом системного взаимодействия внутренней и внешней среды (на чем он делает акцент), ограничений, квалификации менеджеров, принятого стиля руководства. Предполагается, что руководитель должен правильно понимать ситуацию, факторы, ее определяющие, индивидуальное и групповое поведение людей; быть знаком со стилями и методами управления, вероятными последствиями их применения, уметь выбрать наиболее подходящие приемы (в том числе минимизирующие побочные эффекты), дающие максимальный результат.

Ситуационный подход может быть проиллюстрирован на примере действий пожарных, которые в зависимости оттого, что горит, применяют различные способы тушения огня: воду, углекислоту, песок, встречный огненный вал и т. п.

Понятно, что реализация ситуационного подхода требует от менеджеров глубоких знаний, умения быстро ориентироваться в меняющейся обстановке, организовывать подчиненных.

Ситуационный подход пытается увязать конкретные приемы и концепции с определенными конкретными ситуациями для того, чтобы достичь целей организации наиболее эффективно.

Ситуационный подход концентрируется на ситуационных различиях между организациями и внутри самих организаций. Он пытается определить, каковы значимые переменные ситуации и как они влияют на эффективность организации.

Методологию ситуационного подхода можно объяснить как четырехшаговый процесс:

1.Руководитель должен быть знаком со средствами профессионального управления, которые доказали свою эффективность. Это подразумевает понимание процесса управления, индивидуального и группового поведения, системного анализа, методов планирования и контроля и количественных методов принятия решений.

2.Каждая из управленческих концепций и методик имеет свои сильные и слабые стороны, или сравнительные характеристики в случае, когда они применяются к конкретной ситуации. Руководитель должен уметь предвидеть вероятные последствия, — как положительные, так и отрицательные, — от применения данной методики или концепции. Приведем простой пример. Предложение удвоить зарплату всем служащим в ответ на дополнительную работу, вероятно, вызовет значительное повышение их мотивации на какое-то время. Но, сравнивая прирост затрат с полученными выгодами, мы видим, что такой путь может привести к разорению организации.

3.Руководитель должен уметь правильно интерпретировать ситуацию. Необходимо правильно определить, какие факторы являются наиболее важными в данной ситуации и какой вероятный эффект может повлечь за собой изменение одной или нескольких переменных.

4.Руководитель должен уметь увязывать конкретные приемы, которые вызвали бы наименьший отрицательный эффект и таили бы меньше всего недостатков, с конкретными ситуациями, тем самым обеспечивая достижение целей организации самым эффективным путем в условиях существующих обстоятельств.

Эффективным руководителем может считаться только тот руководитель, который может вести себя по-разному, в зависимости от требований реальной ситуации.

Лучшим во всех ситуациях может быть только адаптивный стиль, то есть стиль, ориентированный на конкретную реальность, определяемую внешней средой, возможностями подчиненных, особенностями решаемой задачи, ресурсами и возможностями организации.

Руководство (и лидерство), как и менеджмент в целом, является искусством. Это подтверждается тем, что не удалось исследователям разработать или обосновать теорию такого стиля. Важным является вывод, сделанный в рамках ситуационного подхода к лидерству, о необходимости уметь применять определенный стиль в соответствующей ситуации. В то же время следует учитывать, что организационная культура может существенно влиять на практику менеджмента в организации.

Организационная культура в определенной степени ограничивает область компетенции управленческого персонала. Поэтому изучение культуры особенно полезно менеджерам всех уровней. При этом сами ограничения, как правило, нигде не излагаются в письменном виде. Однако они существуют и быстро познаются новичками на практике. Если культура компании поддерживает веру в определенные традиции принятия решений по развитию организации росту ее прибыли или внедрение определенных новых концепций в управлении, то менеджерский корпус (конкретные менеджеры) вряд ли будут принимать решения, противоречащие этой вере и традициям. Это существенно влияет на стиль руководства и принятие решений.

В организациях, где культура отражает недоверие к работникам, менеджеры обычно пользуются авторитарным стилем и, наоборот, при ориентированности на людей и на коллектив — демократическими формами руководства.

4. Маркетинг

Формирование товарной политики в системе маркетинга. Маркетинговое определение понятия «товар». Товарные стратегии. Разработка нового товара. Жизненный цикл товара. Основные стратегии маркетинга на разных этапах ЖЦТ. Конкурентоспособность и качество, их место в стратегии маркетинга.

ОТВЕТ:

Товар – это продукт труда, произведенный для реализации (продажи).

Товар - это все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления.

Он характеризуется, как минимум, тремя свойствами:

1. Предназначается для удовлетворения некоторой потребности (но может быть и мульти атрибутным);

2. Производится определенными производителями для продажи;

3. Приобретается потребителями по рыночной цене.

Товарная стратегия - это разработка направлений, оптимизации товарной номенклатуры и определение ассортимента товара, наиболее предпочтительного для успешной работы на рынке и обеспечивающего эффективность деятельности предприятия в целом.

Отсутствие товарной стратегии ведет к неустойчивости структуры ассортимента из-за воздействия случайных или приходящих текущих факторов, потери контроля над конкурентоспособностью и коммерческой эффективностью товара. Хорошо продуманная товарная стратегия не только позволяет оптимизировать процесс обновления товарного ассортимента, но и служит для руководства предприятия своего рода указателем общей направленности действий способных скорректировать текущие ситуации.

Задачи разработки товарной стратегии могут быть разные:

удовлетворение запросов потребителей;

оптимальное использование технологических знаний и опыта формы;

оптимизация финансовых результатов фирмы;

завоевание новых покупателей путем расширения сферы применения товаров и диверсификации сфер деятельности.

Товарная стратегия разрабатывается на перспективу и предусматривает решение принципиальных задач, связанных с:

- оптимизацией структуры предлагаемых товаров, в том числе и с точки зрения их принадлежности к различным стадиям жизненного цикла;

- обеспечением и внедрением на рынок новых товаров;

- обеспечение качества и конкурентоспособности товаров;

- принятием решений, связанных с рыночной атрибутикой товаров.

Существует два основных подхода в классификации товарных стратегий:

Первый подход построен на основе теории сегментирования рынка. Согласно данной теории рынок разделяется (или не разделяется) на определенное число сегментов в соответствии с критериями сегментации.

Характер товарной стратегии строится по трём возможным вариантам:

1. недифференцированного маркетинга;

2. дифференцированного маркетинга;

3. концентрированного маркетинга.

При недифференцированном маркетинге рынок рассматривается как единое целое, учитываются общие потребности потребителей, которым предлагается однородный товар. Эта стратегия обеспечивает экономию средств, прежде всего на рекламе и системе товародвижения и сбыта, но может быть опасной, если конкуренты применяют другие стратегии, позволяющие учитывать запросы потребителей.

Дифференцированный маркетинг ориентирован на полный охват рынка с приспособлением к каждому его сегменту. Рынок разбивается на сегменты по определенным критериям (географическим, поведенческим, демографическим и т.д.), для каждого сегмента предлагается свой товар. При этой стратегии затраты возрастают, но многочисленные варианты товаров дают возможность больше привлечь потребителей и тем самым рассчитывать на существенную долю рынка в каждом из них.

При концентрированном маркетинге усилия сосредотачиваются на более полном удовлетворении потребностей одного или ограниченного числа сегментов. При ограниченности средств предпочтение отдают концентрированному маркетингу.

Второй подход базируется на основе решений о товаре.

Выделяют следующие товарные стратегии:

инновацию (могут быть представлены новыми товарами, способами их производства и сбыта, а также новшествами в организационно-экономической, научно-исследовательской, маркетинговой и других сферах деятельности);

вариацию (модификация товара, который уже производится и находится на рынке путем изменения его отдельных свойств или показателей, например дизайн, материал, название марки, фора и т.п.);

элиминацию (происходит выделение таких товаров, которые выглядят сомнительными с точки зрения дальнейшей привлекательности на рынке и подлежат переаттестации).

Разработка концепции нового товара – это система, ориентирующих базисных представлений предприятия-изготовителя о создаваемом товаре, его рыночных возможностях (потребностях, свойствах, жизненном цикле, о внешних факторах, определяющих успех и неудачу). Основополагающие принципы концепции разработки новых товаров: - потребитель всему голова: обратная связь со стороны потребителя должна использоваться для разработки идей и тестирования концепций нового товара; - охватывает всю организацию. Товар должен создаваться при участии всех отделов предприятия - финансовая проработка: для проверки прогнозов о прибыльности нового товара необходим тщательный финансовый анализ - модифицирование существующего товара требует меньше анализа, чем запуск нового.

Чем выше новизна товара, тем более тщательно необходимо подходить к его анализу. Можно выделить три основных подхода к определению нового товара:

К новым относят любой вновь выпущенный товар, т.е. критерием его новизны является время освоения и производства.

Подход основан на выделении отличий нового товара от его аналогов и прототипов. В качестве такого критерия предлагается использовать принцип «появления» и удовлетворения ранее неизвестных потребностей.

Заключается в том, что необходимо использовать не один критерий, а их совокупность.

При этом можно выделить несколько видов новизны:

Изменение внешнего оформления при соблюдении существующих потребительских свойств.

Частичные изменения потребительских свойств, за счет совершенствования основных технологических характеристик.

Принципиальное изменение потребительских свойств.

Появление товара, не имеющего аналогов.

Основываясь на изучении 700 фирм и 3 000 новых промышленных и потребительских товаров, была разработана следующая их классификация:

Товары мировой новизны (абсолютно новые) – доля продаж от суммы всех новых товаров – 10%

Новые марки товара – 20%

Расширение имеющейся гаммы товаров – 26%

Улучшение продуктов – 26%

Изменение позиционирования – 7%

Новые продукты (за счет цены) – 11%.

Различают нововведения с технологической и с маркетинговой доминантой.

Первые изменяют физические свойства товара, на уровне производства (применение нового компонента, нового материала, создание принципиально нового продукта, компонента, материала, или нового физического состояния).

Нововведения с маркетинговой доминантой касаются в основном вариантов сбыта и коммуникаций (новый вид рекламы, новые средства платежа, новый способ продаж). Часто эти нововведения требуют больше творческого воображения, чем финансовых средств.

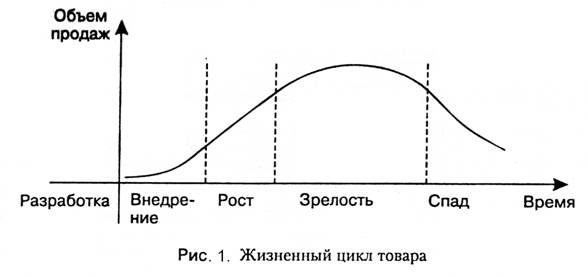

Жизненный цикл товара - это время существования товара на рынке. Концепция жизненного цикла товара исходит из того, что любой товар рано или поздно вытесняется с рынка другим, более совершенным или дешевым товаром. Могут быть товары долгожители, но вечного товара нет.

Жизненный

цикл товара, характеризуется колебаниями

объема продаж и прибылью реализации,

на каждой его стадии перед предприятием

стоят определенные задачи и имеются

различные возможности, связанные с

маркетинговой стратегией.

Типичный

жизненный цикл товара отчетливо выделяет

четыре этапа (рис.1):

1.

Этап выведения товара на рынок (внедрение)

- период медленного роста сбыта по

мере выхода товара на рынок. Прибылей

на этом этапе нет.

2. Этап роста -

период быстрого восприятия товара

рынком, быстрого роста продаж и

прибылей.

3. Этап зрелости - период

замедления темпов сбыта в связи с тем,

что товар уже воспринят большинством

потенциальных покупателей. Прибыли

стабилизируются или снижаются в связи

с затратами на защиту от конкурентов.

4.

Этап упадка - период резкого падения

сбыта и прибылей.

1.

Этап выведения товара на рынок (внедрение)

- период медленного роста сбыта по

мере выхода товара на рынок. Прибылей

на этом этапе нет.

2. Этап роста -

период быстрого восприятия товара

рынком, быстрого роста продаж и

прибылей.

3. Этап зрелости - период

замедления темпов сбыта в связи с тем,

что товар уже воспринят большинством

потенциальных покупателей. Прибыли

стабилизируются или снижаются в связи

с затратами на защиту от конкурентов.

4.

Этап упадка - период резкого падения

сбыта и прибылей.

Самым коротким этапом является внедрение, а самым длительным - спад объема продаж, т.к. производители долго не решаются снять товар с производства.

Понятие жизненного цикла товара можно применить для описания целого товарного класса, разновидности товара или конкретной марки. Самый длительный цикл жизни у товарных классов. Сбыт многих товарных классов надолго задерживается в рамках этапа зрелости. Разновидности товара обычно имеют короткий жизненный цикл.

Жизненный цикл товарного класса может совпадать с жизненным циклом технологического уклада и продолжаться 140-160 лет.

Этап выведения товара на рынок начинается с момента распространения товара и поступления его на продажу. Сбыт в этот период обычно растет медленно. Это объясняется следующими обстоятельствами: 1) задержками с расширением производственных мощностей, 2) техническими проблемами, 3) задержками с доведением товара до потребителей,4) нежеланием клиентов отказываться от привычных схем поведения. На этом этапе фирма либо несет убытки, либо ее прибыли очень невелики из-за незначительных продаж и высоких расходов по организации каналов распределения товара и стимулированию его сбыта. Производителей на этом этапе немного. Цены - обычно повышенные.

Этап роста – признание товара покупателями и быстрое увеличение спроса на него. Цены остаются на прежнем уровне или слегка снижаются по мере роста спроса. Затраты фирм сохраняются на прежнем уровне или слегка увеличиваются, чтобы противодействовать конкурентам. Обьем продаж растет, а за ним и прибыль. Для поддержания быстрого роста объема реализации в течение длительного периода необходимо осуществить следующие мероприятия: улучшить качество товара, выйти на новые сегменты рынка, освоить новые каналы сбыта, усилить рекламу, снизить цену товара.

Этап зрелости - в этот момент ЖЦТ рост объема его продаж замедляется. Этот этап обычно продолжительнее предыдущих этапов. Перед фирмой встают сложные задачи управления маркетингом. Этап зрелости может быть разделен на три фазы. 1 фаза - растущая зрелость: обьем продаж медленно увеличивается, т.к. появляются покупатели, принявшие решение о покупке с некоторым опозданием. 2 фаза - стабильная зрелость: обьем продаж находится на постоянном уровне и обеспечивается повторными покупками с целью замены использованных товаров. 3 фаза – снижающаяся зрелость: обьем продаж начинает снижаться, т.к. некоторые постоянные покупатели товара начинают приобретать товары других предприятий.

На данном этапе жизненного цикла товара может быть использована одна из трех стратегий: модификация рынка, модификация товара и модификация маркетинговых средств. Модификация рынка. Фирма стремится увеличить потребление существующего товара, ищет новых пользователей и новые сегменты рынка, изыскивает способы стимулирования более интенсивного потребления товара существующими клиентами. Модификация товара. Фирма может модифицировать характеристики своего изделия. Улучшить качество - совершенствовать функциональные характеристики товара (срок службы, надежность, вкус). Придать новые свойства товару, делающие его более универсальным, более безопасным и более удобным. С улучшением внешнего оформления повыситься привлекательность товара. Модификация маркетинговых средств. Наиболее действенной мерой является снижение цен. Другая мера – новая форма рекламы. Еще один путь для привлечения новых покупателей – активное стимулирование продаж: материальное стимулирование торговых агентов, предоставление торговых скидок, подарки покупателям, призовые конкурсы среди покупателей.

Этап упадка - завершающий этап ЖЦТ, когда с сокращением сбыта в отрасли многие фирмы уходят с рынка в результате сокращения числа потребителей, частоты продаж. Объем продаж может упасть до нуля, а может опуститься до низкого уровня и оставаться на этом уровне в течение многих лет. Количество модификаций сокращается до двух-трех наиболее ходовых, товар уже нет необходимости продавать повсеместно, он концентрируется в отдельных, часто специализированных магазинах. В рекламе подчеркивается надежность, в ценообразовании превалирует доступность. Ориентация идет в любом случае преимущественно на консервативный тип покупателя. Маркетинговая программа сокращается. Возможны попытки оживления продукта за счет изменения упаковки, расфасовки в сторону уменьшения количества продукта в одной упаковке, изменения форм сбыта в сторону доступности, приближенности к месту потребления. Третий путь – переход к прекращению производства товара. Еще один вариант – проникновение на новые рынки, продление жизненного цикла товара за счет экспорта.

На этапе внедрения товара цель – создать рынок для нового товара. Темп роста продаж зависит от новизны продукции и от того, насколько ее желает потребитель. В зависимости от товара и выбора потребительского рынка предприятие может начинать продажу товара либо высокой престижной цены, либо с низкой цены массового рынка. Продвижение товара должно быть информативным, и желательно прилагать бесплатные образцы.

Следовательно, на этом этапе применяют следующие маркетинговые инструменты: - к товару стремятся привлечь внимание потребителей-новаторов, формирующих общественное мнение; - на рынок выходят только одну или две базовых модели товара; - реклама носит информационный характер и дается один раз в целях минимизации издержек; - реализация товара осуществляется только в одной или двух торговых точках; - применяется твердая, обоснованная цена.

Цель применения этих маркетинговых инструментов – сократить продолжительность стадии внедрения и ускорить начало стадии роста спроса на товар. Темп роста спроса на товар и общий уровень сбыта новой продукции сильно зависят от двух связанных процессов в поведении потребителей: признание товара и его распространение.

На этапе роста спроса на товар применяются следующие маркетинговые инструменты: - привлекают к потреблению товара массовый рынок обеспеченных лиц;

- выводят на рынок всю ассортиментную группу товаров;

- расширяют торговую сеть;

- устанавливают широкий диапазон цен, рассчитанный на различные рыночные сегменты; - увеличивают затраты на рекламу, которая должна носить убеждающий характер.

Цель применения этих маркетинговых инструментов – ускорить рост спроса на товар и достичь максимальной прибыли.

На этапе зрелости товара предприятия пытаются сохранить отличительные преимущества (например, более низкая цена, качества товара и гарантии) как можно дольше. Конкуренция достигает максимума. В результате сокращаются прибыли в целом по отрасли и в расчете на единицу товара. На этом этапе покупки совершает массовый покупатель со средними доходами. Теперь цель предприятия – не рост продаж, а сохранение достигнутого уровня. На этапе зрелости товара применяется следующие маркетинговые инструменты: - привлекают к потреблению товара массового потребителя;

- сохраняют на рынке всю ассортиментную группу товаров;

- используют для реализации товара широкую торговую сеть;

- применяют полную ценовую линию на товары;

- придают рекламе конкурентный характер.

Цель применения этих маркетинговых инструментов – удлинить продолжительность этого этапа жизненного цикла товара, так как объем сбыта и прибыль максимальны.

На этапе спада спроса на товар у предприятий есть три альтернативных направления действий. Во-первых, можно сократить маркетинговые программы, снижая тем самым количество производимого товара; уменьшить число торговых точек, через которые осуществляется продажа и продвижение товара. Во-вторых, оживить товар, изменив его положение на рынке, упаковку или стратегию сбыта. В-третьих, можно прекратить выпуск товара. На этом этапе сокращается сбыт в отрасли, и многие предприятия уходят с рынка, поскольку сокращается число потребителей или они располагают меньшими доходами. Торговый ассортимент концентрируется на наиболее хорошо продаваемых моделях, а в рекламе в информационном стиле подчеркиваются доступность и выгодность цены.

На этапе спада спроса на товар, ухода товары с рынка применяются следующие маркетинговые инструменты: - подключают к потреблению товара потребителей-консерваторов; - оставляют на рынке только те товары, которые пользуются максимальным спросом; - сокращают число торговых точек; - применяют скрытое и открытое понижение цен; - переходят к «мягкой» рекламе только информационного и напоминающего характера.

Таким образом, цель применения этих маркетинговых инструментов – сократить продолжительность этого этапа, так как прибыль снижается, а издержки растут.

Конкурентоспособность и качество товара, их место в стратегии маркетинга.

Разработка нормативов конкурентоспособности объектов является завершающей и самой ответственной функцией стратегического маркетинга. Уровень (степень) обоснованности этих нормативов определяет уровень конкурентоспособности стратегии организации, эффективность НИОКР и последующих работ по стадиям жизненного цикла товара и организации в целом. Поэтому все рассмотренные ранее работы, предшествующие разработке нормативов, должны быть выполнены качественно.

Как было установлено ранее, к всеобщим функциям управления относятся: организация работ по выполнению данной общей функции управления, анализ и синтез, прогнозирование параметров, оптимизация и оценка, оформление документа по управленческому решению (в данном случае — оформление норм и нормативов).

Объектами нормирования конкурентоспособности товара являются следующие: · показатели качества товара; · показатели ресурсоемкости товара по стадиям его жизненного цикла; · показатели качества сервиса потребителей товара; · показатели качества управления (продолжительность по стадиям жизненного цикла, показатели ускорения работ, организованность и др.).

Нормативы должны разрабатываться по каждой перспективной модели товара с привязкой к предполагаемому сегменту рынка м периоду, когда планируется выйти с этим товаром на этот рынок.

Для обеспечения возможности прогнозирования конкурентоспособности своих товаров организации необходимо спрогнозировать изменение аналогичных показателей не менее трех приоритетных конкурентов.

Чем дороже и престижнее объект, тем выше должно быть качество работ по прогнозированию нормативов. Для прогнозирования нормативов конкурентоспособности самых дорогих и престижных объектов организации должен применяться весь арсенал инструментов научного обоснования управленческого решения.

Нормативы для каждой группы товаров (услуг) имеют свои особенности, частично сформулированные в Общероссийском классификаторе продукции. Поскольку товаров и тем более их свойств очень много, то на федеральном или региональном уровне не могут быть стандартизованы перечни показателей товаров. В каждом конкретном случае они уточняются сотрудниками отдела маркетинга с участием собственников (инвесторов).

Нормативы конкурентоспособности должны формироваться по статичным (качество товара, его цена, качество сервиса, затраты у потребителя) и динамичным факторам, характеризующим качество управления.

Укрупненно, в общем виде, к показателям качества товара относится 11 видов: 1. показатели назначения, характеризующие функциональное использование товара, которые регламентируются соответствующими нормативными документами (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ и др.);

2. Показатели надежности, характеризующие безотказность, долговечность, ремонтопригодность товара и его сохраняемость по мере износа свойств качества; 3. Показатели экологичности, характеризующие степень вредного воздействия товара на воздушный бассейн, почву, воду, природу, здоровье цело века и природного мира; 4. Показатели эргономичности характеризуют степень соответствия товара эргономическим требованиям;

5. Показатели зстетичности характеризуют степень влияния на чувственное восприятие человеком всего товара в целом с точки зрении его внешнего вида, дизайна, гармонии; 6. Показатели технологичности демонстрируют, насколько конструкция товара учитывает требования существующей технологии и организации освоения, производства, транспортирования и технического обслуживания товара;

7. Показатели стандартизации и унификации товара характеризуют степень заимствования элементов и сокращения его типоразмеров;

8. Показатели патентной чистоты и патентоспособности товара характеризуют, с одной стороны, защищенность чужих авторских прав, а с другой — оригинальность, инновационность нового товара;

9. Показатели совместимости и взаимозаменяемости товара с сопряженными изделиями и компонентами по размерам, электрическим, гидравлическим, химическим и другим параметрам; 10. Показатели безопасности товара. Безопасность может быть политической, экономической, экологической, информационной, биологической, физической и др. Международные организации постоянно повышают требования по повышению экологической безопасности товаров;

11. Показатели сертификации.

В развитых странах занимаются повышением качества на всех стадиях жизненного цикла объектов, снижением затрат ресурсов на этих стадиях и ускорением процессов ради повышения конкурентоспособности.

5.Финансы и кредит

5.4.Оценка финансовой устойчивости предприятия. Виды стратегий финансирования текущих активов. Дивидендная политика и возможности ее выбора.

ОТВЕТ:

В теории финансового анализа принято выделять различные стратегии финансирования текущих активов в зависимости от отношения выбора относительной величины чистого оборотного капитала. Известны четыре модели поведения: идеальная, агрессивная, консервативная, компромиссная.

Выбор той или иной модели стратегии финансирования сводится к установлению величины долгосрочных пассивов и расчёту на её основе величины чистого оборотного капитала как разницы между долгосрочными пассивами и внеоборотными активами (ОК=DП-ВА). Следовательно, каждой стратегии поведения соответствует своё базовое балансовое уравнение.

Идеальная модель означает, что текущие активы по величине совпадают с краткосрочными обязательствами, т.е. чистый оборотный капитал равен нулю. В реальной жизни такая модель практически не встречается. С позиции ликвидности она наиболее рискованна, поскольку при неблагоприятных условиях (например, необходимо рассчитаться со всеми кредиторами единовременно) предприятие может оказаться перед необходимостью продажи части основных средств для покрытия текущей кредиторской задолженности. Суть этой стратегии состоит в том, что долгосрочные пассивы устанавливаются на уровне внеоборотных активов, т.е. базовое балансовое уравнение (модель) имеет вид:

DП=ВА.

Агрессивная модель означает, что долгосрочные пассивы служат источниками покрытия внеоборотных активов и системной части текущих активов, т.е. того их минимума, который необходим для осуществления хозяйственной деятельности. В этом случае чистый оборотный капитал в точности равен этому минимуму (ОК=СЧ). Варьирующая часть текущих активов в полном объёме покрывается краткосрочной кредиторской задолженностью. С позиции ликвидности эта стратегия также весьма рискованна, поскольку в реальной жизни ограничиться лишь минимумом текущих активов невозможно. Базовое балансовое уравнение (модель) будет иметь вид: DП=ВА+СЧ.

Обозначения:

ВА - внеоборотные активы;

ТА - текущие активы (ТА=CR+BR);

СЧ - системная часть текущих активов;

ВЧ - варьирующая часть текущих активов;

КЗ - краткосрочная кредиторская задолженность;

DЗ - долгосрочный заёмный капитал;

СК - собственный капитал;

DП - долгосрочные пассивы (DП=СК+DЗ);

ОК - чистый оборотный капитал (ОК=ТА-КЗ).

Консервативная модель предполагает, что варьирующая часть текущих активов также покрывается долгосрочными пассивами. В этом случае краткосрочной кредиторской задолженности нет, отсутствует и риск потери ликвидности. Чистый оборотный капитал равен по величине текущим активам (ОК=ТА). Безусловно, модель носит искусственный характер. Эта стратегия предполагает установление долгосрочных пассивов на уровне, задаваемом следующим базовым балансовым уравнением (моделью):

![]() .

.

Компромиссная

модель

наиболее реальна. В этом случае необоротные

активы, системная часть текущих активов

и приблизительно половина варьирующей

части текущих активов покрываются

долгосрочными пассивами. Чистый оборотный

капитал равен по величине сумме системной

части текущих активов и половины их

варьирующей части (![]() ).

В отдельные моменты предприятие может

иметь излишние текущие активы, что

отрицательно влияет на прибыль, однако

это рассматривается как плата за

поддержание риска потери ликвидности

на должном уровне. Стратегия предполагает

установление долгосрочных пассивов на

уровне, задаваемом следующим базовым

балансовым уравнением (моделью):

).

В отдельные моменты предприятие может

иметь излишние текущие активы, что

отрицательно влияет на прибыль, однако

это рассматривается как плата за

поддержание риска потери ликвидности

на должном уровне. Стратегия предполагает

установление долгосрочных пассивов на

уровне, задаваемом следующим базовым

балансовым уравнением (моделью):

![]() .

.

Дивидендная политика и возможность ее выбора.

Дивидендная политика, т.е. принятия решения о том, выплачивать ли заработанные средства в виде дивидендов или оставлять их и реинвестировать в активы фирмы, имеет три ключевых элемента.

1. Какая часть прибыли в среднем должна быть выплачена в течение определенного времени? Это выбор целого значения коэффициента выплаты дивидендов.

2. Должна ли фирма пытаться поддерживать стабильный рост дивидендов, или она должна ежегодно менять размер дивидендов в зависимости от своих внутренних потребностей в средствах и потоках денежных средств.

3. Какое количество денег должна фирма в виде текущих дивидендов?

Дивидендная политика, как и управление структурой капитала, оказывает существенное влияние на цену акций предприятия. Если компания увеличивает дивиденды, то это приведет к уменьшению объема реинвестиций, ожидаемый темп роста масштабов деятельности снижается, что, скорее всего, приведет к снижению цены акций. Ведь реинвестирование прибыли - более приемлемая и относительно дешевая форма финансирования предприятия, развивающего свою деятельность.

Таким образом, какие-либо изменения в политике выплат будут иметь противоположные результаты, поэтому фирма должна стремиться найти тот баланс между текущими дивидендами и будущими ростом, который максимизирует цену акций.

Существует различные подходы в теории дивидендной политики.

По мнению Ф. Модильяни и М. Миллера (теория иррелевантности дивидендов), Политика выплат дивидендов не влияет на стоимость фирмы или цену ее капитала. По их мнению, стоимость фирмы определяется ее общей способностью приносить прибыль и степенью риска; более того, стоимость фирмы в большей степени зависит от инвестиционной политики, нежели от того, какая часть прибыли выплачивается в виде дивидендов, а какая реинвестируется. Введя некоторые ограничения, Модильяни и Миллер показали, что если фирма платит высокие дивиденды, то она должна выпускать и большее число новых акций, и что доля стоимости компании, предлагаемая новым инвестором, должна равняться сумме выплаченных дивидендов. Основной вывод этих ученых - дивидендная политика не нужна.

Основными идеологами второго подхода к проблеме выбора дивидендной политики является М. Гордон и Д. Линтнер (теория "синицы в руках"). Не соглашаясь с Модельяни и Миллер, они доказывают, что дивиденды менее рисковые, чем доход от прироста капитала, поэтому фирма должна устанавливать высокий удельный вес дивидендных выплат в прибыли и предлагать высокую дивидендную доходность с тем, чтобы максимизировать свою стоимость. Они утверждают, в сущности, инвесторы всегда предпочитают текущие дивиденды возможным будущим, равно как и ожидаемому прироста капитала, то есть "Лучше синица в руках, чем журавль в небе". Модельяни и Миллер не согласились с такой аргументацией и назвали ее "заблуждением по поводу синицы в руках".

Третья теория, основанная на налоговых эффектах, была преложена Р. Литценбергером и К. Рамасвани. Их позиция противоположна позиции Гордона и литера. Они утверждают, что, поскольку дивиденды облагаются налогами по значительно большей ставке, чем доход от прироста капитала, инвесторы должны требовать более выгодного дохода на акции с высокими ставками дивидендов. В соответствии с этой теорией фирма должна платить низкие (или нулевые) дивиденды в целях максимизации своей стоимости.

Эти три теории предлагают менеджерам корпораций противоречивые советы. Модильяни и Миллер утверждают, что стратегия дивидендов в прибыли, а сторонники теории налоговой дифференциации рекомендуют обратное. Какой теории верить?

Эмпирическая проверка этих трех гипотез не позволила прийти к определенным заключениям, ученые попросту не могут дать менеджерам корпораций сколько-нибудь точного заключения о влиянии изменений в политике дивидендов на цены акций и капитала. Поэтому определение оптимальной политики выплаты дивидендов чрезвычайно затруднительно. Отсюда, каждое предприятие должно выбирать свою субъективную политику исходя прежде всего из присущих ему особенностей.

7.Экономическая теория

7.4 Безработица как проявление макроэкономической нестабильности. Трудовые ресурсы и экономически активное население. Факторы, влияющие на уровень занятости. Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы. Причины и виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. Экономический и социальный ущерб от безработицы. Закон Оукена.

ОТВЕТ:

Важнейшей составной частью социально-экономической статистики является статистика труда. Ее показатели характеризуют численность, состав, региональное размещение и использование трудовых ресурсов; использование рабочего времени; уровень и динамику производительности труда; затраты на рабочую силу, оплату труда, условия, охрану и обеспечение безопасности труда и другие явления и процессы. В полном объеме вопросы статистики труда рассматриваются в отраслевом курсе статистики. В данной теме рассмотрены показатели численности трудовых ресурсов и рабочего времени.

Трудовые ресурсы — это часть населения, способная работать (в соответствии с трудовым законодательством).

В их состав включают:

трудоспособное население в трудоспособном возрасте (мужчины от 16 до 59 лет включительно, женщины от 16 до 54 лет включительно за минусом инвалидов);

работающих подростков до 16 лет и лиц старше трудоспособного возраста.

В советский период в условиях всеобщей обязанности трудиться и официального отсутствия безработицы главная задача состояла в обеспечении полной занятости трудовых ресурсов. С конца 50-х гг. в нашей стране в статистическую практику введены ежегодные балансовые разработки по трудовым ресурсам. Программа балансовых разработок расширялась, совершенствовалась, получала региональное развитие. Основное место принадлежало по праву балансу трудовых ресурсов, в котором комплексно объединялась информация органов статистики, других министерств и ведомств, статистики отраслей экономики о численности, составе и использовании трудовых ресурсов. Балансы трудовых ресурсов разрабатывались по стране в целом и по регионам. На основе этих балансов изучали источники формирования рабочей силы, реальные связи и пропорции в распределении трудовых ресурсов по регионам страны, отраслям экономики, формам собственности и другим признакам.

В рыночной экономике взамен всеобщей обязанности трудиться провозглашается добровольность общественно полезного труда. Официально признана безработица. Наряду с рынком товаров и услуг и рынком ценных бумаг формируется рынок труда как один из секторов рыночной экономики. Рынок труда становится главным инструментом формирования спроса и предложения рабочей силы, распределения и перераспределения ее по отраслям и секторам экономики, регионам страны. Важнейшими проблемами рыночной экономики становятся занятость и безработица, их соотношение. Для адекватного отражения и изучения происходящих процессов на российском рынке труда создана система показателей статистики рынка труда.

Население страны = Экономически активное население + Экономически неактивное население.

Экономически активное население = Рабочая сила = Занятые + Безработные

Основными задачами статистики рынка труда являются:

сбор информации о численности занятых и безработных как двух составных частях рабочей силы;

изучение состояния и тенденций на российском рынке труда с помощью показателей уровня занятости и безработицы;

изучение состава занятых и безработных по разным признакам (полу, возрасту, отраслям и секторам экономики, по регионам страны и другим признакам) с целью регулирования рынка труда, разработки программ по повышению уровня занятости, трудоустройству безработных, их профессиональной переподготовке и т. д.

Все население страны можно разделить на две группы: экономически активное и экономически неактивное население.

Экономически активное население — это часть населения, которая предлагает свой труд для производства товаров и услуг.

Экономически активное население (называемое также рабочей силой) включает две категории — занятых и безработных.

К занятым относятся лица обоего пола в возрасте от 16 лет и старше, а также лица младших возрастов, которые в рассматриваемый период:

выполняли работу по найму за вознаграждение, деньги или с ними расплачивались в натуральной форме, а также иную работу, приносящую доход;

временно отсутствовали на работе по причине: болезни или травмы; выходных дней; ежегодного отпуска; различного рода отпусков как с сохранением содержания, так и без сохранения содержания, отгулов; отпусков по инициативе администрации; забастовки и других причин;

выполняли работу без оплаты на семейном предприятии.

При отнесении или не отнесении того или иного лица к числу занятых используется критерий одного часа. В России при обследовании занятости к числу занятых относятся лица, работавшие один час и более в обследуемую неделю. Использование данного критерия связано с тем, что необходимо охватить все виды занятости, которые могут существовать в стране, — от постоянной до краткосрочной, случайной и других видов нерегулярной занятости.

К безработным относятся лица от 16 лет и старше, которые в течение рассматриваемого периода:

не имели работы (либо занятия, приносящего доход);

искали работу;

готовы были приступить к работе.

Данное определение соответствует методологии Международной организации труда (МОТ). При отнесении того или иного лица к категории безработных должны учитываться все три критерия, указанные выше.

Экономически активное население — обеспечивают предложение рабочей силы на рынке труда для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг. То есть хотят работать, но при этом могут как работать, так и искать работу. В соответствии с этим экономически активное население делится на две категории: численность занятых в отраслях экономики и численность безработных.

Экономически активное население является частью трудовых ресурсов. Численность экономически активного населения изменяется в физических лицах по отношению к определенному периоду времени.

Численность занятых в отраслях экономики — это показатель, характеризующий спрос на рабочую силу на рынке труда. Чем выше спрос на рабочую силу, тем выше показатель занятости в экономике. Каждая экономика стремится к показателям полной занятости населения.

Экономически неактивное население — это население, которое не входит в состав рабочей силы. Сюда включаются: учащиеся и студенты; пенсионеры; лица, получающие пенсии по инвалидности; лица, занятые ведением домашнего хозяйства; лица, которые прекратили поиски работы, исчерпав все возможности ее получения, но которые могут и готовы работать; другие лица, которым нет необходимости работать независимо от источника дохода.

Численность безработных — это превышение предложения над спросом на рабочую силу на рынке труда. Обычно предложение превышает спрос на рабочую силу, что объективно обусловливает наличие безработицы. Это не исключает противоположной ситуации на отдельных участках рынка труда (региональных, по видам деятельности).

Факторы, влияющие на уровень занятости:

Универсальных рецептов успешного регулирования занятости и безработицы не существует. Каждая страна, регион, населенный пункт имеет свои особенности функционирования рынка труда. Поэтому для выбора наиболее эффективных мер воздействия на уровень занятости, необходимо знать, какие факторы оказывают влияние на указанные процессы.

Рассмотрим в совокупности факторы, влияющие на динамику занятости и безработицы:

1. Демографические факторы. К ним относятся:

- изменение доли экономически активного населения в результате сдвигов в уровнях рождаемости и смертности;

- половозрастная структура населения;

- средняя продолжительность жизни;

2. Масштабы и направления миграционных потоков.

3. Технико-экономические факторы, связанные с темпами и направлениями НТП, в результате которых происходит высвобождение рабочей силы из производства и замена ее техникой.

Экономические факторы включают в себя:

-состояние национального производства;

-степень инвестиционной активности и направления движения инвестиций;

-направленность налогово-бюджетной политики и денежно- кредитной политики государства;

-уровень цен и инфляции.

4. Социальные факторы:

- уровень образования населения;

-уровень здоровья и качество жизни;

-отношение и мотивация к труду;

-развитость профсоюзов.

5. законодательные факторы, среди которых – разработанность законов и нормативных актов, регулирующих занятость.

6. Организационно-управленческие факторы:

-грамотность и эффективность принимаемых правительством решений;

- уровень научной организации труда, производства и управления;

- организация деятельности государственной службы занятости и бирж труда;

- степень информированности населения о состоянии рынка труда.

Следовательно, отдавать предпочтение тому или иному типу политики занятости надо с учетом направленности, продолжительности и интенсивности действия указанных факторов.

К безработным, применительно к стандартам Международной организации труда (МОТ), относятся лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый период одновременно удовлетворяли следующим критериям:

не имели работы (доходного занятия);

занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в печати, непосредственно обращались к администрации организации (работодателю), использовали личные связи и т.д. или предпринимали шаги к организации собственного дела;

были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.

Обучающиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.

К безработным, зарегистрированным в государственных учреждениях службы занятости населения, относятся трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка (трудового дохода), проживающие на территории Российской Федерации, зарегистрированные в службе занятости по месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней.

Уровень безработицы — отношение численности безработных определенной возрастной группы к численности экономически активного населения соответствующей возрастной группы, %.

Формула уровня безработицы

Уровень безработицы — это доля безработных в общей величине рабочей силы.

Он измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

![]()

—

уровень

безработицы

—

уровень

безработицы —

число

безработных

—

число

безработных —

рабочая

сила (занятые и безработные)

—

рабочая

сила (занятые и безработные)

Естественный уровень безработицы — экономическая гипотеза, согласно которой для общеэкономического равновесия, сложившегося при определённой реальной заработной плате, существует определённая неполная занятость населения, которая является результатом недостатка информации, барьерами мобильности, демографических изменений и других следствий несовершенности рынка.

Естественный уровень безработицы — это такой ее уровень, который соответствует полной занятости (включает фрикционную и структурную формы безработицы), обусловлен естественными причинами (текучестью кадров, миграцией, демографическими причинами), не связан с динамикой экономического роста.

Естественный уровень безработицы может быть рассчитан как сумма уровней фрикционной и структурной безработицы :

![]()

По этим причинам невозможно понизить уровень безработицы до нуля, а лишь снизить его до метки, определяемой несовершенностью рынка. Таким образом, оказать влияние на уровень с такой безработицей в узких временных рамках невозможно. Поможет лишь медленное воздействие с помощью методов регуляторной или структурной политики. К примеру:

развитие технологий, облегчающих поиск работы

введение минимальной заработной платы

организация профсоюзов

введение так называемой эффективной зарплаты, превышающей рыночную

Согласно теории М. Фридмана естественная безработица специфична для каждой экономики в соответствии с макроэкономическим равновесием, при котором ожидаемый уровень инфляции равен действительному её уровню. Попыткой описать зависимость уровней инфляции и безработицы является Кривая Филлипса. Однако существование прямой зависимости в широких временных рамках между этими величинами Фридманом и Филлипсом отрицается. По их утверждению уровень инфляции зависит главным образом от денежной массы, а уровень безработицы в свою очередь стремится к уровню естественной безработицы.

К экономическим причинам возникновения безработицы относятся: а) Высокая цена рабочей силы (зарплата), которую требуют ее продавец или профсоюз.

Поведение покупателя (работодателя) на рынке рабочей силы определяется в данных условиях соотнесением затрат на покупку рабочей силы и дохода, который он получит от ее использования в течение определенного периода времени с теми затратами, которые он понесет на покупку машины, заменяющей рабочую силу и того результата, который принесет ему эта машина. Если такое сопоставление будет в пользу машины, то предприниматель откажется от покупки рабочей силы и отдаст предпочтение машине. Рабочая сила человека будет непроданной, а сам он окажется в роли безработного. Научно-технических прогресс и повышение технического строения производства есть одна из причин роста безработицы в современных условиях. б) Низкая цена рабочей силы (зарплата), которую устанавливает покупатель (работодатель).

В этом случае продавец (наемный рабочий) отказывается продавать за бесценок свою рабочую силу и ищет другого покупателя. В течение определенного времени он может оставаться без работы и относиться к категории безработных. в) Отсутствие стоимости, а соответственно и цены рабочей силы.

В обществе всегда есть люди, которые не могут быть вовлечены в процесс производства по причине отсутствия у них рабочей силы как таковой или наличия рабочей силы настолько низкого качества, что покупатель (работодатель) не желает ее приобретать. Это бродяги, деклассированные элементы, инвалиды и т.п. Эта категория граждан, как правило, навсегда теряет работу и надежду ее найти и попадает в разряд застойных безработных.

Таким образом, основной причиной возникновения безработицы является нарушение равновесия на рынке рабочей силы. Это неравновесие особенно усиливается в периоды экономических спадов, войн, стихийных бедствий и т.п.

Современные виды безработицы следующие:

Фрикционная безработица – 1) временная незанятость, обусловленная добровольным переходом работника с одной работы на другую; 2) безработица, причиной которой является перемещение населения из одного региона в другой, смена профессии или социального статуса. Отличительный признак этого вида безработицы - добровольность и низкая продолжительность.

Структурная безработица – форма безработицы, обусловленная изменениями структуры производства, когда в результате научно-технического прогресса, а также изменений в организации и управлении производством вытесняются одни отрасли и появляются другие. Она связана с нехваткой производственных мощностей, с невозможностью найти работу вследствие половозрастных особенностей, квалификации, национальности и других личных качеств. Этот вид безработицы, как правило, носит долговременный характер, требует дополнительных затрат общества и индивидов на переквалификацию, перемену места жительства.

Циклическая безработица – безработица, причинами которой являются циклические спады производства или кризис экономики. Она увеличивается в период кризиса и снижается в условиях подъема экономики. Особенно возрастает безработица в период перехода к новым технологическим способам производства на основе всеохватывающих революционных сдвигов в технике, технологии, организации производства.

Безработица имеет негативные экономические и социальные последствия:

Экономические:

1. Обесценивание последствий обучения.

2. Сокращение производства.

3. Затраты на помощь безработным.

4. Утрата квалификации.

5. Снижение жизненного уровня.

6. Недопроизводство национального дохода.

7. Снижение налоговых поступлений.

Социальные:

1. Обострение криминогенной ситуации.

2. Усиление социальной напряженности.

3. Рост количества физических и душевных заболеваний.

4. Увеличение социальной дифференциации.

5. Снижение трудовой активности.

Закон Оукена - экономический закон наличия обратной зависимости между уровнем безработицы, превышающим естественный, и величиной валового национального продукта страны:

каждые 2%, на которые реальный ВНП превышает свой естественный уровень, сокращает уровень безработицы на 1% по сравнению с естественным уровнем безработицы;

каждые 2% сокращения реального ВНП увеличивают уровень безработицы на 1% по сравнению с естественным уровнем безработицы.

Безработный в США – лицо, старше 16 лет, неработающее, но активно ищущее работу в течение 4 месяцев или ожидающее возврата на работу в течение четырех недель.

Внеэкономические издержки безработицы выражаются в деквалификации незанятой рабочей силы, распаде нравственных устоев и морали, в острых социальных и политических коллизиях.

Рабочая сила = Занятые + Безработные.

то есть ВВПп = ВВПф / (1 - К * (Uф – Uест))

ВТОРОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ:

1.Антикризисное управление

1.5.Стратегия и тактика в антикризисном управлении. Роль стратегии в антикризисном управлении. Разработка антикризисной стратегии организации. Реализация выбранной антикризисной стратегии. Организация осуществления антикризисной стратегии.

ОТВЕТ: