- •Учебное пособие по дисциплине «электрифицированный транспорт

- •1. Краткие сведения об элетрифицированном транспорте

- •1.1. История развития видов транспорта

- •1.2. Классификация и основные требования к электрическому транспорту

- •2. Основы теории движения подвижного состава

- •Последовательного; 2 - параллельного или независимого: 3 – смешанного

- •4.3. Электрическое оборудование троллейбусов

- •5. Электрифицированный транспорт железных дорог. Электровоз

- •5.1.1. Механическое оборудование

- •5.1.2. Электрическое оборудование

- •5.1.2.1. Тяговые двигатели электровоза постоянного тока

- •5.1.2.2. Конструкция электродвигателя эдп810

- •6.1. Электромобиль

- •6.2. Легкие электротранспортные средства

- •6.3. Автомобили, движущиеся по рельсам

- •6.4. Монокар

- •6.5. Монорельсовые дороги

- •6.7. Скоростной пассажирский трубопровод

1.2. Классификация и основные требования к электрическому транспорту

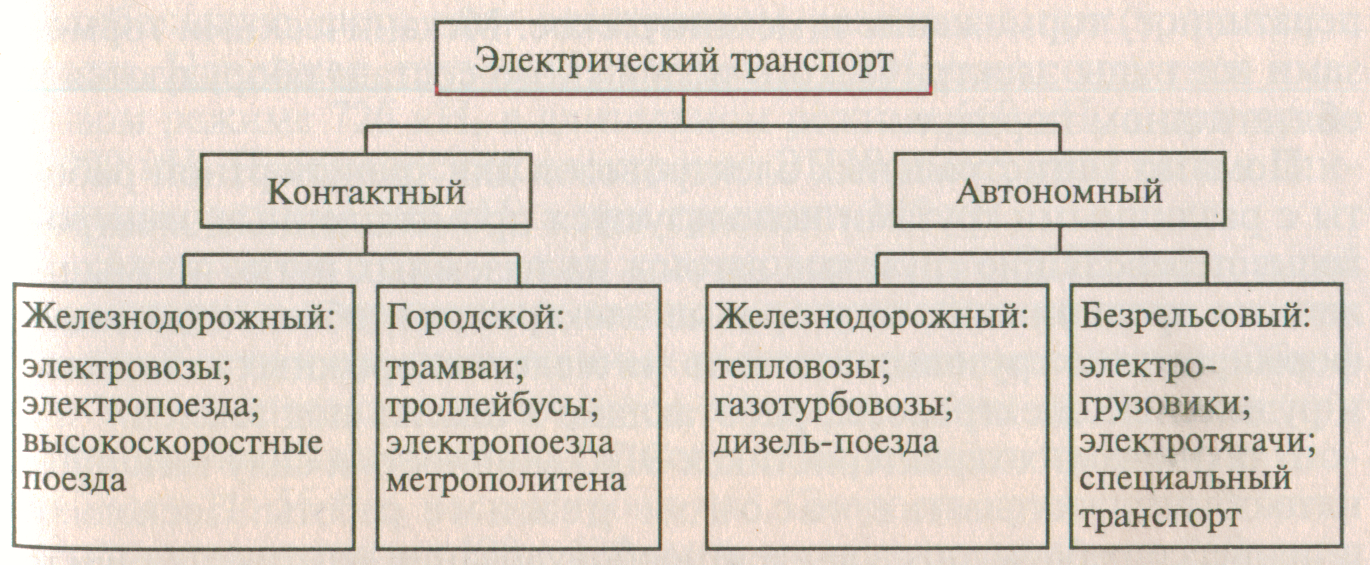

Электрический транспорт по виду получения электрической энергии подвижным составом может быть контактным и автономным. Имеющий наибольшее распространение контактный электрический транспорт получает электрическую энергию от контактного провода. Виды электрического транспорта приведены на рис.1.1.

Рис.1.1. Виды электрического транспорта

Наибольшее развитие и распространение электрический транспорт получил именно как контактный. Особенно велика роль электрического транспорта в железнодорожном и городском пассажирском транспорте.

Городской пассажирский транспорт - важная отрасль народного хозяйства. Без четкой функционирующей транспортной системы современный город попросту не может существовать. Во многих городах России городской электрический транспорт играет большую роль в обслуживании населения. Города и поселки должны представлять собой рациональную комплексную организацию производственных зон, жилых районов, сети общественных и культурных учреждений, бытовых предприятий, транспорта, инженерного оборудования и энергетики, отдыха людей.

Именно эту задачу призвана решать система городского транспорта, и это определяет его отраслевую специфику. Прежде всего, это своеобразие «продукции» городского транспорта. Эта «продукция» - услуги, то есть пассажирские перевозки, измеряемые количеством перевезенных пассажиров (иногда количеством выполненных пассажиро - километров). «Продукция» городского электротранспорта в отличие от продукции промышленности или сельского хозяйства - осуществляемый материальной продукцией - не может быть во времени и пространстве оторвана от производственного процесса, не может существовать вне этого процесса.

Поэтому, с одной стороны нельзя за счет перевыполнения плана создать какой-то запас продукции, а с другой - невыполнение плана за некоторый период нельзя компенсировать в последующие периоды без ущерба для интересов пассажиров.

Это своеобразие «продукции» ставит транспортные предприятия в непосредственную зависимость от колебаний спроса на перевозки, ведет к плановой неравномерности производства.

К тому же сама потребность населения города в услугах транспорта не одинакова по времени (сезонные, месячные, внутридневные почасовые и другие колебания) и зависит от целого ряда разнообразных факторов.

Всякие отклонения, просчеты, неэффективность работы горэлектротранспорта ведут не только к плохому предоставлению услуг, а и целому ряду непродуктивного перерасхода трудовых, финансовых, энергетических и других ресурсов.

Перерасход основных ресурсов в результате производства в значительной степени сказывается на себестоимости готовой «продукции», которая непосредственно попадает к потребителю.

Определяя основные научно-технические проблемы развития городского электрического транспорта в будущем, следует исходить, прежде всего, из основной задачи - максимального удовлетворения потребностей городского населения в транспортном обслуживании.

Основные требования, предъявляемые к транспорту его пассажирами:

- минимальное расстояние от пунктов начала и окончания движения пассажиров до ближайшей остановки транспорта;

- максимальная скорость передвижения;

- минимальный интервал между поездами;

- безопасность движения;

- высокая регулярность движения.

В городах электрический транспорт представлен следующими видами: трамвай, троллейбус, метрополитен [3].

Трамвай - вид городского рельсового транспорта с электрической тягой, получающий электроэнергию от контактной сети. При этом рельсовый путь является частью тяговой сети, так как по нему электрический ток возвращается к тяговым подстанциям по отсасывающим линиям.

Трамвай имеет кузов, опирающийся на двухосные тележки. В передней части кузова располагается кабина водителя, в остальной части - места для размещения пассажиров. Тяговые электродвигатели располагаются на тележках, обычно их число равно числу осей вагона. Остальное электрическое и другое необходимое оборудование располагают под кузовом или на крыше. Кроме моторных трамвай может иметь прицепные вагоны, один или два, для увеличения вместимости при большом числе пассажиров. Несколько моторных вагонов также могут соединяться в один поезд, управляемый из одной кабины. В последнее время появились сочлененные трамваи, состоящие из 2 - 3 вагонов, имеющих общий пассажирский салон и две кабины водителей с двух сторон. Число осей таких трамваев может быть 6, 8 или 10. Обмоторенными могут быть все оси или часть из них.

Для питания трамвая используется система постоянного тока с напряжением в контактном проводе 550...750 В (в Российской Федерации применяется напряжение 550 В). Мощность тяговых электродвигателей составляет 45...80 кВт. Обычно применяются двигатели постоянного тока, но в последнее время появились системы тягового электропривода для трамваев с бесколлекторными асинхронными двигателями. Трамваи оборудуются механическими, электромагнитными тормозами и системами электрического торможения. Максимальная скорость трамвая в России - 75 км/ч, в других странах может быть до 90 км/ч.

В конце XX в. в отдельных странах получил развитие скоростной трамвай, эксплуатирующийся на относительно протяженных линиях, зачастую связывая город и пригороды или обслуживая перевозки пассажиров между районами в больших городах и мегаполисах. Хотя максимальную скорость трамвая при этом не увеличивают или увеличивают незначительно, за счет высоких ускорений и замедлений достигается заметное увеличение скорости сообщения. Линии скоростного трамвая прокладываются обособленно от других видов транспорта, частично под землей или в выемках, без пересечения в одном уровне с другими дорогами. На наземных линиях скоростного трамвая используют ограждения для предотвращения попадания на рельсы животных и людей.

Скоростной трамвай значительно дешевле метрополитена, но имеет меньшую (примерно в 2 раза) провозную способность. На окраинах городов, где пассажиропотоки меньше, чем в центре, скоростной трамвай может быть удобным продолжением линий метрополитена. Чаще всего для скоростного трамвая применяют специальный подвижной состав из шарнирно-сочлененных трех-четырех секций с общим салоном для пассажиров по всей длине поезда. Поскольку получение высоких ускорений и замедлений для скоростного трамвая очень важно, стремятся к тому, чтобы все оси (шесть или восемь) были обмоторенными. В качестве тяговых используются двигатели постоянного тока или асинхронные.

Троллейбус - вид электрического безрельсового транспорта, предназначенный для движения по дорогам общего пользования. Троллейбус оборудован колесами с резиновыми пневматическими шинами, контактная сеть троллейбуса в отличие от трамвайной имеет два провода. По одному электроэнергия подается от тяговой подстанции к подвижному составу, по другому возвращается к подстанции. Устройство токоприемника троллейбуса, состоящее из двух штанг, позволяет троллейбусу отклоняться от оси контактной подвески для объезда возможных препятствий. Поэтому по маневренности троллейбусы превосходят трамваи, хотя и уступают автобусам.

В городах Российской Федерации контактная сеть для троллейбусов питается постоянным током напряжением 550 В. Тяговый электродвигатель располагается под кузовом троллейбуса и через карданный вал и коническую зубчатую передачу приводит во вращение ведущие колеса, конструктивно объединенные в ведущий мост. Для прохождения поворотов ведущий мост снабжен дифференциалом. Кузов троллейбуса имеет большое сходство с автобусным: в передней части расположена кабина водителя, в остальной части кузова - места для пассажиров. Электрическое и механическое оборудование располагают под кузовом, частично на крыше. Поскольку под кузовом электрическое оборудование подвергается сильному воздействию влаги, грязи, пыли, в современном троллейбусостроении проявляется тенденция размещения электрооборудования на крыше. В отличие от трамвая, имеющего постоянное заземление через стальные колеса и рельсы, троллейбус от земли изолирован резиновыми шинами. Поэтому при нарушении изоляции электрического оборудования троллейбуса от его металлического кузова существует опасность поражения пассажиров электрическим током во время их посадки в троллейбус или при выходе из него. Для предотвращения этого стремятся повысить надежность изоляции электродвигателя, электрических аппаратов, применяют специальные приборы, контролирующие возможное появление электрического потенциала на кузове троллейбуса. В процессе эксплуатации регулярно проводится проверка состояния изоляции токоведущих частей оборудования троллейбусов.

Тяговые электродвигатели троллейбусов имеют мощность 90... 170 кВт. Они являются коллекторными машинами постоянного тока. Появились также для троллейбусов тяговые электроприводы с асинхронными электродвигателями. Максимальная скорость троллейбусов до 70 км/ч. В больших городах применяются сочлененные троллейбусы с общим салоном для пассажиров [4].

Наиболее совершенным и комфортабельным видом общественного пассажирского транспорта в настоящее время является метрополитен - внеуличная железная дорога для массовых перевозок пассажиров. Чаще всего линии метро прокладываются под землей, хотя бывают и участки наземных линий или на эстакадах. Первая подземная железнодорожная линия, построенная в Лондоне в 1863 г., была с паровозной тягой. Широкое развитие метрополитен получил после применения на нем электрической тяги, избавившей тоннели от дыма и копоти при применении паровой тяги.

Эффективность работы метрополитена во многом зависит от используемого подвижного состава. Электропоезда метро состоят из моторных или прицепных вагонов или только из моторных. Как и у пригородных электропоездов, в метро электропоезда составляются из отдельных секций, что позволяет менять число вагонов в поезде в зависимости от величины пассажиропотока.

Электроэнергия для питания поездов метро поступает через тяговую сеть. При этом токосъем может осуществляться от контактного рельса или от контактного провода. Из-за ограниченных размеров тоннеля сооружение контактной сети над движущимся поездом затруднительно, такой способ используется на наземных участках метрополитена. Поэтому наибольшее распространение получил способ подвода энергии к поезду через третий, так называемый, контактный рельс, проложенный сбоку вдоль основного рельсового пути на некоторой высоте от него (в Российской Федерации и странах СНГ - на 160 мм выше головки ходовых рельсов). Вагонный токоприемник, расположенный на тележке моторных вагонов и скользящий при движении поезда по третьему рельсу, прижимается к нему снизу пружинами и снимает ток высокого напряжения. На всем протяжении контактный рельс должен быть закрыт электроизоляционным коробом таким образом, чтобы оставался доступ для токоприемника лишь снизу. Воздушную контактную сеть в метро можно использовать в тех случаях, когда на конечных станциях поезд переходит на обычные железнодорожные пути и продолжает по ним движение по территории транспортной агломерации. Так работает метрополитен в некоторых городах Японии и Южной Кореи. Для электроснабжения метрополитенов до настоящего времени используется только система постоянного тока напряжением 600...1000 В при наличии контактного провода - напряжением 1500 В. Для тягового электропривода поездов метро используются двигатели постоянного тока. Приводы с асинхронными электродвигателями пока не получили широкого распространения, хотя поезда московского метро последних серий оборудованы ими. Мощность тяговых электродвигателей поездов метрополитена составляет 110 кВт. Максимальная скорость поезда обычно 80...90 км/ч, в некоторых странах - до 100 км/ч. Полная обособленность метрополитена от других видов транспорта позволяет организовать движение поездов с очень малыми интервалами между ними - до 20...30 с, что требует высокого уровня автоматизации [5].

Железнодорожный транспорт - вид транспорта, осуществляющий перевозки грузов по рельсовым путям в вагонах (поездах) с помощью локомотивной тяги.

Железнодорожный путь - комплекс сооружений и устройств, образующий дорогу с направляющей рельсовой колеей для движения подвижного состава железнодорожного транспорта.

Железнодорожный путь имеет сложное строение. Основные элементы железнодорожного пути: верхнее строение, земляное полотно, инженерные сооружения (мосты, тоннели, виадуки, дренажные сооружения, подпорные стенки). В разных странах принята различная ширина колеи, что объясняется в основном историческими причинами: в России – 1520 мм; в Западной Европе, Канаде, США и Японии на новых линиях – 1435 мм; в отдельных штатах Южной Америки, странах Африки, Индии – 1067 мм. Узкая колея может быть шириной 1000; 914; 891; 750 и 600 мм. Колея шириной 600 и 750 мм характерна для промышленного железнодорожного транспорта России.

В настоящее время железные дороги обслуживают 1,2 млн. работников, магистральные пути составляют 87 тыс. км (из 158 тыс. км) - 19 региональных железных дорог, которые относятся к федеральной собственности. Железные дороги перевозят ежегодно около 1 млрд. т груза и 120 тыс. контейнеров, что составляет 30 % грузооборота страны [6].

Хорошо организованный железнодорожный транспорт наряду с энергетикой является важнейшим условием эффективного материального производства и обеспечения нормальной социальной обстановки в стране.

На железных дорогах силовое тяговое средство, предназначенное для перемещения по рельсам поездов, называется локомотивом.

Классификация подвижного состава железнодорожного транспорта представлена на рис. 1.2.

Рис.1.2. Классификация подвижного состава железнодорожного транспорта

Локомотив, получающий для своего движения электрическую энергию от контактной сети, называется электровозом. Грузовые электровозы, предназначенные для вождения тяжелых грузовых составов, имеют большие силы тяги, но не очень высокие максимальные скорости (до 100...110 км/ч). Пассажирские электровозы развивают меньшие силы тяги, но имеют более высокие максимальные скорости (160...180 км/ч, иногда до 200 км/ч и выше) [7].

В зависимости от применяемой системы электрической тяги различают электровозы постоянного тока, переменного тока и многосистемные. В эксплуатации получили наибольшее распространение односистемные электровозы, многосистемные используются при необходимости водить поезда по участкам с разными системами тяги без смены локомотива. Механическая часть электровоза состоит из кузова и ходовых тележек. Обычно кузов состоит из одной или двух секций, которые опираются на двухосные или трехосные тележки. В торцах кузова располагаются кабины машиниста. Тяговые электродвигатели располагаются на тележках и через зубчатую передачу передают вращающий момент на ведущие колеса. Зубчатая передача позволяет получить частоту вращения якоря тягового двигателя более высокую, чем у ведущих колес электровоза. Это выгодно, так как при определенных габаритах мощность электродвигателя тем больше, чем выше частота вращения его якоря. Габаритные размеры тягового двигателя, от которых также зависит его мощность, на ЭПС ограничены диаметром ведущих колес и шириной колеи. Поэтому применение быстроходных двигателей позволяет получать большие силы тяги. Чаще всего, каждый двигатель вращает одну движущую колесную пару, поэтому такой привод называется индивидуальным. Иногда может применяться групповой привод, при котором один тяговый двигатель обеспечивает вращение двух или трех осей. При движении ЭПС из-за колебаний механической части взаимное расположение тягового электродвигателя и ведущих колес может меняться в определенных пределах. Поэтому тяговая передача должна при всех этих изменениях обеспечивать надежную передачу вращающего момента от двигателя к ведущим колесам. Добиваются выполнения такого требования специальными способами подвески тягового двигателя и использованием в тяговой передаче упругих элементов (муфты, карданные валы и т.п.). На тележках располагаются механические тормоза, элементы рессорного подвешивания. Остальное электрическое и механическое оборудование, трансформаторы, преобразовательные установки, пусковые и тормозные резисторы, аппараты управления и вспомогательные машины располагаются в кузове электровоза. Токосъемники и часть оборудования размещают на крыше [8] .

Исполнение большинства электровозов позволяет использовать их по системе многих единиц, при которой отдельные электровозы сцепляются вместе для увеличения силы тяги, а управление ими осуществляется из одной кабины машиниста. При торможении электровозов применяется электрическое (реостатное, рекуперативное) торможение и механическое. Механическими тормозами все виды электрического подвижного состава оборудуются в обязательном порядке.

Помимо магистральных электровозов для транспортной работы с различными грузами используются промышленные электровозы, перевозящие грузовые вагоны на наземных путях промышленных предприятий, маневровые электровозы, обеспечивающие формирование грузовых составов на железнодорожных станциях, и рудничные электровозы, работающие в шахтах под землей.

Максимальную скорость электрического подвижного состава называют конструкционной. Введение такого термина объясняется тем, что конструкционная скорость определяется максимальной скоростью вращения якоря тягового электродвигателя, допустимой по условию прочности крепления обмотки якоря (пластин коллектора и лобовых частей).

Диапазон мощностей современных магистральных электровозов, эксплуатируемых на российских железных дорогах, в часовом режиме равен 6000...10000 кВт. При этом сила тяги у пассажирских электровозов составляет 200...300 кН, а у грузовых - до 800 кН. Наибольшую силу тяги электровозы развивают при трогании с места. Например, грузовой электровоз ВЛ85 имеет силу тяги в часовом режиме 726 кН, в длительном режиме 660 кН, а при пуске 1090 кН. Пассажирский электровоз ЭП10 имеет силу тяги в длительном режиме 300 кН, а при трогании 375 кН.

Электропоезд - вид железнодорожного ЭПС, состоящий из моторных и прицепных вагонов, получающих питание от контактной сети и предназначенных для перевозки пассажиров. Обычно электропоезда используются в пригородном сообщении при больших пассажиропотоках и могут обеспечивать провозную способность до 55 тыс. пассажиров в час. Скорость пригородных электропоездов достигает 120...130 км/ч, междугородних - до 250 км/ч. Обычно электропоезда формируются из отдельных секций. Изменяя число секций в электропоезде, можно регулировать провозную способность в зависимости от спроса пассажиров. Основная составность электропоездов в Российской Федерации - 10 вагонов, допускается формирование поезда из 4, 6, 8, 9, 11 вагонов в зависимости от пассажиропотока.

Передний и задний вагоны электропоезда имеют кабины машиниста для быстрой оборачиваемости составов на конечных станциях, эти вагоны называются головными. Большое число моторных вагонов, распределенных по длине состава, обеспечивает большие ускорения и высокие скорости сообщения даже при коротких перегонах между остановками.

Электропоезда постоянного тока используются на электрифицированных железных дорогах с системой тяги на постоянном токе (в Российской Федерации при напряжении в контактной сети 3 кВ). Для системы переменного однофазного тока 25 кВ, 50 Гц выпускаются электропоезда переменного тока, на которых используются тяговые электродвигатели постоянного тока с выпрямителями или асинхронные тяговые двигатели. Тяговые электродвигатели размещают на тележках, остальное оборудование - под кузовом вагона и на крыше.

Увеличенная мощность тяговых электродвигателей на электропоездах (до 220...240 кВт) и большое число «обмоторенных» осей позволяет получить суммарную мощность электропоездов 4700... 4800 кВт и обеспечить за счет этого высокие ускорения и скорости сообщения, являющиеся для мотор - вагонной тяги очень важной характеристикой. Все электропоезда помимо механических тормозов оборудуются системами электрического торможения - рекуперативного и реостатного. Эффективность рекуперативного торможения на мотор-вагонной тяге при коротких перегонах и высокой интенсивности движения очень высока и позволяет экономить до 30 % электрической энергии.

Появление высокоскоростных железных дорог связано с возрастающей мобильностью людей в мире и необходимостью существенного сокращения времени проезда между городами и странами. К высокоскоростным относятся железные дороги, на которых осуществляется движение специализированного подвижного состава со скоростями 200 км/ч и более. Понятие «высокоскоростная железная дорога» утвердилось после ввода в эксплуатацию первой специализированной железнодорожной магистрали Токио - Осака в Японии в 1964 г. В 2001 г. в 15 странах мира эксплуатировалось более 5 тыс. км высокоскоростных магистралей (ВСМ). В России ВСМ является железная дорога Москва - Санкт-Петербург, на которой осуществляется регулярное движение электропоездов ЭР200. До 1964 г. подвижной состав достигал скоростей более 200 км/ч на обычных магистральных железных дорогах. После ввода линии Токио-Осака со скоростью движения до 240 км/ч все дальнейшие работы по освоению высоких скоростей на рельсах связаны с использованием специализированных ВСМ. При этом помимо высоких скоростей обеспечивается высокая безопасность движения. Наибольшая скорость движения по высокоскоростной железной дороге была достигнута во Франции на линии Париж - Ле - Ман 18 мая 1990 г. опытным электропоездом TGV и составила 515,3 км/ч, что пока является мировым рекордом скорости для железных дорог [9].

В России существуют четыре категории железнодорожных магистралей, различающиеся по грузонапряженности и числу пар поездов в сутки. Например, 1-я категория имеет грузонапряженность более 10 млн. т-км/км пути и свыше 10 пар поездов, но густота ее сети (количество километров пути на 100 км2 территории) составляет 0,51 км, что ниже, чем в большинстве стран, включая страны СНГ. Парк локомотивов в грузовом движении насчитывает примерно 4 тыс. единиц (2/3 электровозов), парк грузовых вагонов - 385,1 тыс. единиц, парк пассажирских вагонов - более 20 тыс. единиц.

Основные технико-эксплуатационные особенности и достоинства железнодорожного транспорта:

высокая пропускная и провозная способность (двухпутная дорога с автоматической блокировкой пропускает 150 - 200 пар поездов в сутки; однопутная - 60 пар поездов в сутки);

надежность

работы благодаря независимости от

климатических условий, что обеспечивает

бесперебойную перевозку грузов в любое

время года (95 % путей сообщения работает

без сбоя при перепадах температуры;

исключения приходятся на обрыв

электрических проводов при стихийных

бедствиях);

надежность

работы благодаря независимости от

климатических условий, что обеспечивает

бесперебойную перевозку грузов в любое

время года (95 % путей сообщения работает

без сбоя при перепадах температуры;

исключения приходятся на обрыв

электрических проводов при стихийных

бедствиях);возможность сооружения путей сообщения на любой сухопутной территории и на водной территории при наличии паромов;

непосредственная связь с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями любых отраслей экономики. Отдельные отрасли (металлургическая, угледобывающая, нефтеперерабатывающая и др.) имеют, как правило, свои подъездные пути для выхода на магистральную сеть;

массовость перевозок в сочетании с довольно низкой себестоимостью (малые эксплуатационные расходы) и достаточно высокой скоростью доставки;

более короткий путь следования по сравнению с естественными путями водного транспорта.

Относительные недостатки железнодорожного транспорта:

ограниченная маневренность из-за «привязки» к колее;

высокая первоначальная стоимость основных фондов: стоимость строительства 1 км однопутной линии - примерно 10 млн. руб., двухпутной - на 40 % больше (в трудных условиях может быть в 2 - 3 раза выше); подвижной состав дороже автомобилей (но дешевле в 3 - 4 раза, чем самолеты и морские суда);

высокая металлоемкость, трудоемкость, низкая производительность труда. Так, в среднем на 1 км эксплуатационной длины железных дорог России приходится почти 14 человек (в США - 1,5 человека при тех же объемах транспортной работы).

Модернизированный магистральный грузовой электровоз ВЛ11м. многосекционного формирования (рис. 1.3.) является модификацией электровоза ВЛ11 и предназначен для эксплуатации на грузонапряженных электрифицированных участках железных дорог с шириной колеи 1520 мм и напряжением в контактной сети 3000 В постоянного тока.

Рис.1.3. Электровоз ВЛ11м

Опытный образец электровоза ВЛ11м был выпущен Тбилисским электровозостроительным заводом по проекту Специального проектно-конструкторского бюро научно-производственного объединения "Электровозостроитель" в 1986 г. Серийный выпуск электровоза начат с 1987 г. Завод выпускает электровозы ВЛ 11м в двухсекционном исполнении. Секции однотипные. В процессе эксплуатации электровозы могут быть сформированы из трех или четырех секций (два двухсекционных электровоза), управляемых по системе многих единиц. Основные технические данные электровозов ВЛ11М приведены в табл. 1.2. [10].

Таблица 1.2

Основные технические данные электровозов ВЛ11м

Показатель |

Значение показателя при числе секций в электровозе |

||

2 |

3 |

4 |

|

Осевая характеристика |

2(2О-20) |

3(2о-2о) |

4(2о-2о) |

Мощность на валах тяговых электродвигателей, кВт: |

|

|

|

часового режима |

5360 |

8040 |

10 720 |

продолжительного режима |

4600 |

6900 |

9200 |

Сила тяги, кН: |

|

|

|

часового режима |

387 |

581 |

774 |

продолжительного режима |

314 |

471 |

628 |

при скорости 100 км/ч и наибольшем ослаблении возбуждения |

137 |

206 |

274 |

Скорость, км/ч: |

|

||

конструкционная |

100 |

||

часового режима |

48,7 |

||

продолжительного режима |

51,2 |

||

К.п.д. продолжительного режима, не менее |

0,88 |

||

То же без учета вспомогательных машин, не менее |

0,9 |

||

Передаточное отношение зубчатой передачи |

88/23 |

||

Нажатие колесной пары на рельс, кН |

225 (+8,28)/(-2,25) |

||

Разница нажатий на рельсы между колесами одной оси, не более, кН |

4,9 |

||

Масса с 2/3 запаса песка, т |

184 |

276 |

368 |

Высота оси автосцепки от головки рельса при новых бандажах, мм |

1040 — 1080 |

||

Диаметр колеса по кругу катания при новых бандажах, мм |

1250 |

||

Наименьший радиус проходимых кривых при скорости 10 км/ч, м |

125 |

||

Высота от головки рельса до рабочей поверхности полоза токоприемника, мм: |

|

||

в опущенном положении |

5120 |

||

в рабочем |

5500 — 7000 |

||

Длина электровоза по осям автосцепки, мм |

32 880 |

49 260 |

65 760 |

Жесткая база тележки, мм |

3 000 |

||

Ширина кузова, мм |

3160 |

||