- •Введение Краткая история развития электросвязи

- •Тема 1. Сети электросвязи общие положения

- •Обобщенная структурная схема систем электросвязи

- •Основные сведения о сетях электросвязи

- •Тема 2. Взаимоувязанная сеть связи россии (всс рф) Основные положения

- •Тема 3. Проводные линии и системы передачи всс рф

- •Каналы, системы и линии передачи первичной сети всс рф

- •Проводные системы передачи

- •Контрольные вопросы:

- •Общие сведения

- •Тема 5. Телефонная сеть общего пользования (ТфОп)

- •Тема 6. Сети документальной электросвязи (дэс)

- •Тема 9. Сеть звукового вещания (сзв).

- •Тема 10. Сеть телевизионного вещания (ств)

- •Тема 12. Основы построения у-цсио, ш-цсио.

- •Тема 13. Сети связи с подвижными объектами.

- •Тема 14. Интеллектуальные сети связи (исс).

- •Тема 15. Информационные сети.

- •Тема 16 . Принципы управления сетями связи.

- •Тема 17. Синхронизация и сигнализация в цифровых атс.

- •Тема 18 . Системы сигнализации окс – 7.

- •Тема 19. Основные требования технического обслуживания к устройсвам связи.

- •Тема 20. Виды технического обслуживания устройств связи.

- •Тема 21 . Типы и организационная структура предприятий связи.

Тема 13. Сети связи с подвижными объектами.

^ СОТОВЫЕ СИСТЕМЫ

Сотовая система подвижной радиосвязи (ССПС) использует большое число маломощных передатчиков, которые предназначены для обслуживания только сравнительно небольшой зоны, скажем, радиусом 1...2 км. Эти небольшие зоны покрытия называются сотами. Чтобы понять, как это изменит общую картину, предположим, что все имеющиеся в распоряжении частотные каналы могут повторно использоваться в каждой ячейке сотовой структуры. Тогда требуемые для 0,1 % жителей Москвы 250 каналов можно получить, например, разделением обслуживаемой территории радиусом 50 км на 25 ячеек радиусом по 10 км с организацией в каждой ячейке только 10 радиоканалов с одним и тем же набором частот. (Пример приведен только для пояснения сотового принципа).

Из-за недопустимо большого уровня взаимных помех ячейки с одинаковым набором частот необходимо перемежать буферными ячейками с другими наборами частот.

Группа ячеек в зоне обслуживания с различными наборами частот называется кластером. На рис.39 показан образец сотовой структуры с типичной для аналоговых сетей размерностью кластера n=7. Если, например, для обслуживания абонентов в одной ячейке требуется набор из 10 частот, то для создания сотовой структуры с размерностью кластера n=7, обслуживающей сколь угодно большую территорию, необходимо располагать набором из 70 частот.

Основной потенциал сотовой идеи заключается в том, что уровень взаимных помех зависит не от расстояния между ячейками, а от отношения расстояния между ячейками к их радиусу. Радиус ячейки зависит от мощности передатчика и определяется разработчиком системы, который в процессе проектирования должен выбрать подходящую размерность кластера. С уменьшением радиуса ячейки возрастает количество базовых станций, приходящихся на 1 км2 площади обслуживания и на 1 МГц используемой полосы частот.

Конечно, полномасштабное развертываниё сотовой сети с самого начала ее ввода в эксплуатацию представляется чрезвычайно дорогостоящим. Обычно начинается внедрение небольшого числа крупных ячеек, которые через некоторое время постепенно трансформируются в большее число более мелких ячеек. Такой способ преобразования называется расщеплением. Когда в некоторой ячейке нагрузка достигает того уровня, при котором существующее в ней число каналов оказывается недостаточным для поддержания установленного качества обслуживании абонентов (т.е. вероятность непредставления канала при поступлении вызова оказывается больше установленного значения, как правило, до 5 °/о), эта ячейка разделяется на несколько более мелких с пониженной мощностью передатчиков. При этом пропускная способность сети на территории расщепленной ячейки увеличивается в число раз, равное числу вновь образованных ячеек. Эта процедура может повторяться до тех пор, пока сеть не достигнет расчетного значения своей пропускной способности.

Ячейки небольших размеров требуются только в центральной части города со значительной плотностью абонентов. Ближе к окраинам плотность снижается, и размеры ячеек могут увеличиваться. Расщепление ячеек может производиться достаточно гибко как в пространстве, так и во времени. Такая гибкость является чрезвычайно удобным средством в руках проектировщиков для возможности повышения пропускной способности именно там и именно в то время, где и когда это необходимо.

Использование сравнительно небольших ячеек создает проблему поддержания непрерывности связи. При движении по произвольному маршруту объект (абонент ССПС) в течение одного сеанса связи может миновать несколько ячеек. В этом случае непрерывность связи обеспечивается способностью системы автоматически передавать связь с объектом тем базовым станциям, в зоне действия которых он оказывается в данный момент.

Благодаря непрерывным измерениям уровней сигналов, поступающих в центр коммутации подвижной связи от базовых станций, ближайших к движущемуся объекту, система может определить момент пересечения объектом границы двух ячеек и переключить разговорный канал из первой ячейки во вторую в течение достаточно малого промежутка времени, не приводящего к нарушению непрерывности разговора. Такая процедура, получившая название эстафетной передачи (handover), требует весьма сложного алгоритма определения именно той ячейки из нескольких соседних, куда перемещается объект, а также быстродействующих алгоритмов и схемотехнических решений, обеспечивающих освобождение канала в первой ячейке и поиск свободного канала с восстановлением по нему связи во второй ячейке.

Реализация описанных основных принципов сотовой архитектуры:

• использование маломощных передатчиков с радиопокрытием небольших по размеру ячеек;

• повторное использование частот в пределах одной зоны обслуживания;

• поэтапное увеличение пропускной способности за счет расщепления ячеек;

обеспечение

непрерывности связи в процессе перемещения

объекта от ячейки к ячейке привела в

начале 80 х годов к созданию в ряде

промышленно развитых стран Европы и

Северной Америки ССПС, которые положили

начало массовому внедрению услуг

подвижной связи во всем

Рисунок 39 - Образец сотовой структуры

Развернутые в 80-х годах ССПС относят к первому поколению и описываются стандартами AMPS(США), HCMTS(Япония), NMT 450 и NMT 900 (Северная Европа), С-450 (Германия), TACS (Великобритания), ETACS (Англия, Лондон), RTMS-101H (Италия) и Radioсот 200 (Франция). Они были рассчитаны в основном на обслуживание абонентов в рамках национальных границ, использовали аналоговую ЧМ для передачи речи и внутриполостную (in-band) сигнализацию в процессе установления соединения между абонентскими терминалами и остальной сетью. Исключение составляла система стандарта NMT 450 (NMT 900), которая была введена в эксплуатацию в 1981 г. как международная система для четырех стран Северной Европы: Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Однако аналоговые ССПС не удовлетворяют современному уровню развития связи. Тем не менее, один из аналоговых стандартов - NMT 450 - принят в качестве федерального стандарта России.

Системы второго поколения проектировались для создания крупномасштабных сетей с учетом обеспечения международного роуминга - автоматического обслуживания абонентов, приехавших со своими терминалами в другую страну. К настоящему времени разработано четыре стандарта:

• панъевропейский GSM;

• два конкурирующих североамериканских: ADC (D-AMPS) по стандарту Т1А 1S-54 и CDMA по стандарту Т1А 1S-95; японский JDC.

Стандарт GSM является наиболее прогрессивным, его основные характеристики подробнее рассматриваются ниже.

Стандарт D-AMPS разрабатывался в США с 1987 г. FCC не смогла выделить отдельную полосу частот в диапазоне 900 МГц для перспективной цифровой ССПС США. Ассоциация промышленности сотовой связи (СТ1А) совместно с Т1А приняли решение о совмещении в одной полосе частот аналоговой ССПС стандарта AMPS и будущей цифровой ССПС, сохранив используемый в AMPS разнос каналов, равный 30 кГц, при использовании речевого кодека VSELP со скоростью преобразования речи 8 кбит/с. Стандарт Т1А 1S-54 на ССПС ADC (D-AMPS) был принят в 1990 г. Несмотря на то, что D-AMPS - не полностью цифровое решение (используются аналоговые каналы управления), он оказался более прогрессивным, чем AMPS.

ССПС, использующие кодовое разделение каналов CDMA, были разработаны фирмой Qualcomm (США) и развиваются фирмой Motorola.

В апреле 1991 г. был принят японский стандарт цифровой JDC. Стандарт JDC рассчитан на работу в диапазонах частот 800/900 МГц и 1400/1500 МГц, использует, так же как D-AMPS, временное разделение каналов с тремя временными окнами на несущую. К особенностям JDC следует отнести прямую связь с 1SDN, возможность шифрования передаваемых сообщений, применение речевого кодека VSELP со скоростью преобразования речи 11,2 кбит/с, меньший, чем в D-AMPS, разнос частотных каналов: 25 кГц. В целом цифровая ССПС Японии во многом не уступает ССПС стандарта GSM и по некоторым параметрам превосходит американскую ССПС стандарта D-AMPS.

Рассмотрим характеристики стандарта GSM. В 1982 г. СЕРТ в целях изучения и разработки общеевропейской цифровой системы сотовой связи создала рабочую группу, получившую название GSM (Groupe Special Mobile). В 1989 г. работы по GSM перешли к ETS1, а в 1990 г. были опубликованы спецификации первой фазы GSM. Несмотря на то, что система GSM была стандартизирована в Европе, на самом деле она не является исключительно европейским стандартом. Аббревиатура GSM приобрела новое значение - G1oba1 System for Mobile communications (Глобальная система подвижной связи).

Система стандарта GSM построена на основе новейшей технологии в виде цифровой системы с программным управлением, совместимой с цифровой телефонной сетью общего пользования интегрального обслуживания (1SDN). В ней использованы:

• эталонная модель взаимодействия открытых систем (ЭМ ВОС); • система сигнализации SS7;

• принципы построения интеллектуальной сети IN/1.

Элементы этой системы способны контролировать и управлять всеми основными характеристиками сигнала в процессе передачи. Система обладает достаточным «интеллектом» для обнаружения возникшего отклонения в работе, его диагностики, принятия решения и проведения необходимой коррекции. В ней реализована большая часть возможностей 1SDN и дополнительные возможности, связанные с особенностями подвижной радиосети: управление по радио, слежение за местоположением подвижного объекта, обеспечение функции эстафетной передачи, защита передаваемой информации и т.п. Инфраструктура сети создает и постоянно обновляет объемные базы данных, содержащие необходимые сведения об абонентах и их местоположении, устраняет все обнаруженные неполадки, модифицирует свою конфигурацию по мере изменения нагрузки и выполняет множество других функций по эксплуатации и обслуживанию сети, тарификации, взаимодействия с другими стационарными и подвижными сетями.

Для системы GSM допустимоё отношение мощностей несущей и помех в канале связи составляет 9 дБ, в аналоговых системах этот показатель, как правило, близок к 18 дБ. Выигрыш в 9 дБ объясняется известными преимуществами цифровой обработки сигналов и, в частности, использованием устройств типа:

• речевых кодеков, устойчивых к помехам в канале связи;

• эффективных цифровых модуляторов, благодаря которым основная часть энергии радиосигнала оказывается сосредоточенной в полосе частот канала связи;

• помехоустойчивых кодов в сочетании с процедурой перемежения;

• корректоров, способных обеспечить работу в условиях многолучевого распространения сигналов с предельно допустимой дополнительной задержкой отраженных лучей 16 мкс;

• перестраиваемых синтезаторов частот, позволяющих улучшить работу в условиях многолучевого распространения сигналов.

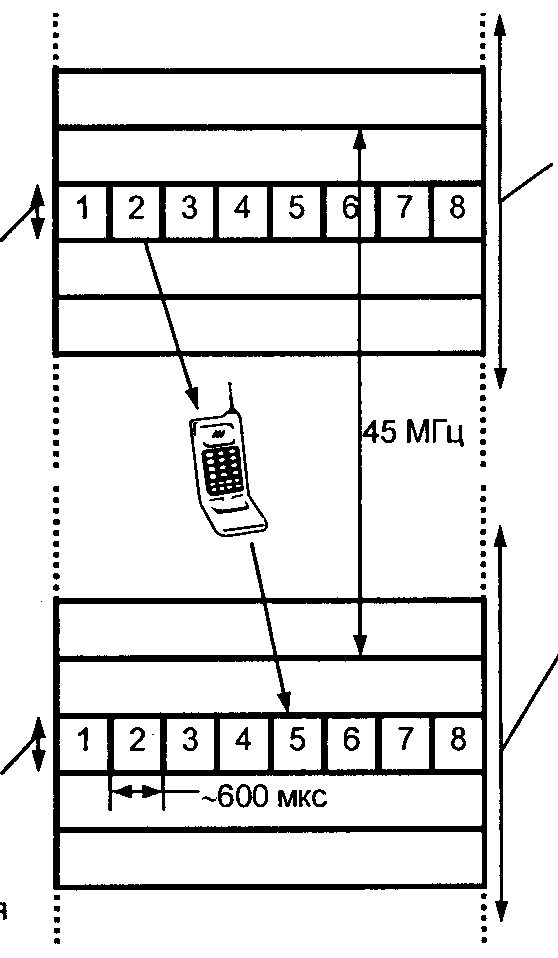

Системы GSM работают в диапазоне около 900 МГц, который разбит на два поддиапазона шириной по 25 МГц (рис 40): 890...915 МГц для передачи от портативных устройств к базовой станции и 935...960 МГц для приема, т.е. используется организация дуплексной связи с частотным разделением (FDD). Каждый частотный поддиапазон разбит на 124 частотных канала с разносом между соседними 200 кГц (ширина полосы. каждого частотного канала не превышает 200 кГц). Речевой канал системы GSM использует пару частотных каналов с результирующим разносом 45 МГц независимо от абсолютных значений несущих частот в обоих поддиапазонах. Наличие разноса препятствует появлению переходных помех между направлениями приема и передачи. Весьма перспективным является построение сетей GSM на основе диапазона частот 1800 МГц.

124 частотная канала в диапазоне 935...960 МГц

124 частотных канала в диапазоне 890...915 МГц

200кГц

200кГц

![]()

![]()

Частота

Время

Рисунок 40 - Временная и частотная структура GSM

Переходные Полезная деятельность КИ Переходные

Процессы (546, 12 мкс, 148 бит) Процессы

(28 мкс) (28 мкс)

![]()

3 Информация 1 Синхронизация 1 Информация 3

(57бит) (26 бит) (57бит)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Биты флагов

Рисунок 41 - Структура КИ GSM

В каждом частотном канале данные передаются в восьми канальных интервалах (КИ), т.е. используется временное разделение каналов. Восемь КИ объединяются в цикл, а 26 циклов - в повторяющийся циклически сверхцикл длительностью 120 мс. Длительность КИ составляет около 600 мкс. Структура КИ показана на рис.41. Конкретное портативное устройство ведет передачу сигнала базовой станции в одном из КИ. В течение остальных КИ передача не ведется (передатчик «молчит»). В начале и конце КИ

отводятся по 28 мкс на продолжительность переходных процессов, в ходе которых мощность излучения передатчика меняется (возрастает в начале и падает в конце КИ) на 70 д6. Полезная продолжительность КИ составляет 546,12 мкс и служит для передачи 148 бит. В одном из КИ, в котором передача не ведется, портативное устройство осуществляет прием сигнала от базовой станции, г. е. используется одна и та же антенна с разделением во времени.

Расстояния между портативным устройством и базовой станцией в пределах соты может достигать 30 км. В результате задержка распространения сигнала может достигать 100 мкс. Такая задержка серьезно влияет на работу базовой станции, поскольку переданный КИ может частично попасть на соседний. Поэтому базовая станция может посылать команды портативному устройству

на опережение передачи, чтобы сигнал поступал на базовую станцию в своем КИ. Базовая станция в зависимости от расстояния до портативного устройства может осуществлять регyлировку излучаемой мощности последнего с целью уменьшения расхода энергоресурса.

Одной из особенностей работы систем сотовой радиосвязи является прием сигналов в условиях многолучевого распространения (на входе приемника действует совокупность сигнала, непосредственно пришедшего от передатчика, и сигналов, многократно отразившихся от неровностей рельефа, зданий и т. п.). Многолучевое распространение приводит к таким нежелательным явлениям,

vк растянутая задержка сигнала, релеевские замирания и пр. Избежать последствий многолучевого распространения позволяет механизм выравнивания сигналов. Он состоит в делении полезной длительности КИ на три части, в свою очередь разделенные битами флагов (см. рис.40). В середине располагается специальная легко распознаваемая синхропоследовательность, по которой производится выравнивание принятого КИ. До и после синхропоследовательности располагаются по 576ит информационной нагрузки.

В отличие от централизованного управления, характерного для систем первого поколения, в системе стандарта GSM принят принцип распределенного управления между центром коммутации подвижной связи, базовыми станциями и подвижными терминалами. В течение всего сеанса связи подвижные терминалы измеряют уровни сигналов от соседних базовых станций и сообщают результаты измерений обслуживающей их базовой станции. Последняя определяет необходимость эстафетной передачи и транслирует информацию о наиболее предпочтительной новой ячейке для обслуживания подвижного объекта системному контроллеру центра коммутации подвижной связи. Благодаря такому алгоритму распределенного управления большая часть работы выполняется не системным контроллером, а базовыми станциями и подвижными терминалами, что позволяет избежать перегрузки центрального звена и упростить процедуру эстафетной передачи.

Система стандарта GSM предоставляет пользователям широкий ассортимент услуг, как речевых, так и неречевой природы. Помимо телефонии к речевым услугам относят вызовы спецслужб (полиция, скорая помощь, пожарные и т. п.), как правило, набором номера 112, который принят в Европе в качестве стандарта, и речевую почту.

Набор неречевых услуг основывается на перечне услуг 1SDN и для абонентов сети стандарта GSM состоит из трех с половиной десятков наименований. Услуги по передаче данных различаются в зависимости от потенциальных корреспондентов (абоненты телефонной сети общего пользования, либо 1SDN, либо специализированных сетей), от характера передаваемой информации (данные, факсимиле и пр.), от режима передачи (коммутация пакетов либо каналов, сквозной цифровой канал либо с использованием телефонных модемов и пр.), от типа терминалов и т.д. Специфическими для подвижной сети являются службы коротких сообщений (Short Message Service - SMS) (исходящие, входящие и вещательные), которые представляют собой разновидность службы персонального вызова (пейджинга).

Стандарт GSM принят в России в качестве федерального.

Дальнейшее развитие систем сотовой подвижной связи осуществляется в рамках проекта создания ССПС третьего поколения (3G). В Европе работы по созданию ССПС третьего поколения, получившей название универсальной системы подвижной связи (Universal Mobile Telecommunication System - UMTS), проводятся СЕРТ по исследовательской программе RACE. Концепция создания UMTS предусматривает объединение функциональных возможностей существующих цифровых систем связи в единую систему с предоставлением стандартизированных услуг подвижной связи (сотовой, беспроводной, персонального вызова и пр.).

Проект по созданию единой международной ССПС третьего поколения, получивший название FPLMTS, проводит 1TU.

^ Система сотовой связи стандарта GSM

Общие характеристики стандарта

В целом, система связи стандарта GSМ рассчитана на использование в комиерархической сфере.

Она предоставляет пользователям широкий спектр услуг и возможность применения

разнообразного оборудования для передачи речевых сообщений и данных, сигналов вызова и

аварийных сигналов, а также возможность подключения к телефонным сетям общего

пользования, сетям передачи данных и цифровым сетям с интеграцией служб:

По сравнению с другими широко распространенными цифровыми стандартами GSM обеспечивает лучшие энергетические характеристики, более высокое качество связи, ее безопасность и конфиденциальность. Приемлемое качество принимаемых речевых сообщений в стандарте GSM обеспечивается при отношении сигнал/шум на входе приемника 9 дБ (для стандарта D-AMPS, например, это отношение составляет около 16 дБ), а энергетические 3атраты в реальных каналах связи при замирании сигналов) на 6 - 10 дБ ниже по сравнению, со стандартом D-AMPS.

Стандарт GSM, кроме того, предоставляет своим пользователям ряд услуг, которые не реализованы (или реализованы не полностью) в других стандартах сотовой связи. К ним относятся:

- Использование интеллектуальных SIМ-карт для обеспечения доступа к каналу и услугам связи

- Шифрование передаваемых сообщений

- Закрытый от прослушивания радиоинтерфейс

- Аутентификация абонента и идентификация абонентского оборудования по криптографическим алгоритмам

- Использование служб коротких сообщений, передаваемых по каналам сигнализации

- Автоматический роуминг абонентов различных сетей GSM в национальном и международном масштабах

- Межсетевой роуминг абонентов GSM с абонентами сетей стандартов DCS 1800, PCS 1900, DECT, а также со спутниковыми сетями персональной радиосвязи (Globalstar, Inmarsat-P, Iridium)

В соответствии с Рекомендацией СЕРТ 1980 г., касающейся использования частот подвижной связи в диапазоне 862 - 960 МГц, стандарт GSM цифровой общеевропейской сотовой системы наземной подвижной связи предусматривает работу передатчиков в двух диапазонах частот. Полоса частот 890-915 МГц используется для передачи сообщений с подвижной станции на базовую, а полоса частот 935-960 МГц -, для передачи сообщений с базовой станции на подвижную (абоненту). Причем при переключении каналов во время сеанса связи, разность между этими частотами постоянна и равна 45 МГц.

Разнос частот между соседними каналами связи составляет 200 кГц. Таким образом, в отведенной для приема/передачи полосе частот шириной 25 МГц размещается 124 канала связи.

В стандарте GSM используется многостанционный доступ с временным разделением (уплотнением каналов - TDMA), что позволяет на одной несущей частоте разместить 8 речевых каналов одновременно. В качестве речепреобразующего устройства используется речевой кодек RPE - LTP с регулярным импульсным возбуждением и скоростью преобразования речи 13 Кбит/с.

Обработка речи в данном стандарте осуществляется в рамках принятой системы прерывистой передачи речи DTX (Discontiпuous'Transmission), которая обеспечивает включение пёредатчика только тогда, когда пользователь начинает разговор и отключаёт его в паузах и в конце разговора (рис. 42). Система DTX управляет детектором активности речи VAD (Voice Activity Detector), который обеспечивает обнаружение и выделение интервалов речи с шумом и шума без речи даже в тех случаях, когда уровень шума соизмерим с уровнем речи.

Для защиты от ошибок, возникающих в радиоканалах, применяется блочное и сверточное кодирование с перемежением. Повышение эффективности кодирования и перемежения при малой скорости перемещения подвижных станций достигается медленным переключением рабочих частот в процессе сеанса связи (со скоростью 213 скачков в секунду).

Для борьбы с интерференционными замираниями принимаемых сигналов, вызванными многолучевым распространением радиоволн в условиях города, в аппаратуре связи используются эквалайзеры, обеспечивающие выравнивание импульсных сигналов со среднеквадратическим отклонением времени задержки до 16 мкс. Система синхронизации оборудования рассчитана на компенсацию (до 233 мкс) абсолютного времени задержки сигналов. Это соответствует максимальной дальности связи 35 км (максимальный радиус соты).

VAD - Vofce Activity Detector - детектор активности речи

DTX - Discontinuous Transmission - система прерывисгой передачи речи

Рисунок 42 - Структурная схема процессов обработки речи в стандарте GSМ

Для модуляции радиосигнала применяется спектрально-эффективная гауссовская частотная манипуляция с минимальным частотным сдвигом (GMSK). Манипуляция называется так потому; что последовательность информационных бит до модулятора проходит через фильтр нижних частот с гауссовской амплитудно-частотной характеристикой, что дает значительное уменьшение ширины полосы частот излучаемого сигнала. Формирование GМSК- радио - сигнала происходит таким образом, что на интервале, соответствующем одному биту фаза несущей изменяется на 90°. Это наименьшее изменение фазы, которое может быть обнаружено при данном типе манипуляции. Выходной сигнал с непрерывным изменением; фазы аналогичен сигналу, полученному в результате частотной модуляции с дискретным изменением частоты. В стандарте GSM используется модуляция с величиной нормированной полосы ВТ=0,3,

где В - ширина полосы фильтра по уровню -3 дБ; Т-длительность передачи одного бита. Основой формирователя GMSK-сигнала является квадратурный (I/Q) модулятор, который состоит из двух умножителей и одного сумматора.

Модуляцию GMSK характеризуют следующие свойства:

- Постоянная по уровню огибающая, позволяющая использовать пере

дающие устройства с усилителями мощности класса С

- Узкий спектр на выходе усилителя мощности передающего устройства, обеспечивающий низкий уровень внеполосного излучения

- Хорошая помехоустойчивость канала связи

^ Схема построения и состав оборудования сетей

Оборудование сетей GSM включает в себя подвижные (радиотелефоны) и базовые станции, цифровые коммутаторы, центр управления и обслуживания, различные дополнительные системы и устройства. Функциональное сопряжение

Элементов системы осуществляется с помощью ряда интерфейсов.

Рисунок 43 - Структурная схема построения сети GSM:

^ МS-подвижная станция;

ВТS-базовая станция;

ВSС-контроллер базовой станции;

ТСЕ- транскодер;

BSS - оборудование базовой станции (BSC+TCE+BTS);

MSC - центр коммутации подвижной связи;

^ HLR - регистр положения;

VLR - регистр перемещения;

AUC - центр аутентификации;

E1R - регистр идентификации о6орудования;

ОМ - центр управления и обслуживания;

^ NMC-центр управления сетью;

ADC - административный центр;

РSTN - телефонная сеть общего пользования;

PDN - сети пакетной передачи;

1SDN - цифровые сети с интеграцией служб.

Функциональное построение и интерфейсы, принятые в стандарте GSM, иллюстрируются структурной схемой, представленной на рис. 43. Подвижные станции MS состоят из оборудования, которое предназначено для организации доступа абонентов сетей GSM к существующим сетям связи.; В рамках стандарта GSM приняты пять классов подвижных станций: от модели 1-го класса с выходной мощностью до 20 Вт, устанавливаемой на транспортных средствах, до модели 5-го класса с максимальной выходной мощностью до 0,8 Вт (табл. 3.6). При передаче сообщений предусматривается; адаптивная регулировка мощности передатчика, обеспечивающая требуемое качество связи. Подвижная и базовые станции независимы друг от друга.

Каждая подвижная станция имеет свой международный идентификационный номер (IMSI), записанный в ее памяти. Такой подход позволяет устанавливать радиотелефоны, например, в автомобилях, сдаваемых напрокат;

Каждой подвижной станции присваивается ещё один международный идентификационный номер IMEI, который используется для исключения доступа к сетям GSM с помощью похищенной станции или станции, не обладающей такими полномочиями:

Оборудование подсистемы базовых станций состоит из контроллера базовых станций BSC и собственно базовых станций BTS. Один контроллер может, управлять несколькими станциями. Он выполняет следующие функций: управляет распределением радиоканалов; контролирует соединения и регулирует их очередность; обеспечивает режим работы с «прыгающей» частотой, модуляцию и демодуляцию сигналов, кодирование и декодирование сообщений, кодирование речи, адаптацию скорости передачи речи, данных и сигналов вызова; определяет очередность передачи сообщений персонального вызова. Оборудование подсистемы коммутации состоит из центра коммутации п4движной связи MSC, регистра положения HLR, регистра перемещения VLR центра аутентификации АUС и регистра идентификации оборудования EIR.

Центр коммутации подвижной связи обслуживает группу сот и обеспечивает все виды соединений, в которых нуждается подвижная станция в процессе своей работы. Он представляет собой интерфейс между сетью подвижной связи и фиксированными сетями, такими как телефонная сеть общего пользования РSТN,,сети пакетной передачи PDN, цифровые сети с интеграцией служб ISDN, и обеспечивает маршрутизацию вызовов и функцию управления вызовами. Кроме этого, на MSC возлагаются функции коммутации радиоканалов, к которым относятся эстафетная передача, обеспечивающая непрерывность связи при перемещении подвижной станции из соты и соту, и переключение рабочих каналов в соте при появлении помех или неисправностей.

Центр коммутации осуществляет постоянное слежение за подвижными станциями, используя регистры положения (HLR) и перемещения (~LR). В регистре положения хранится та часть информации о местоположении какой-либо подвижной станции, которая позволяет центру коммутации доставить вызов. Этот регистр содержит международный идентификационный номер подвижного абонента (IMSI), который используется для опознавания подвижной станции в центре аутентификации (АUС), а также чаще некоторые данные, необходимые, для нормальной работы сети GSМ.

Регистр перемещения (VLR) - это второе основное устройство, обеспечивающее контроль за передвижением подвижной станции из соты в соту. С его помощью достигаётся функционирование подвижной станции за пределами контролируемой регистром положения зоны. Когда в процессе перемещения подвижная станция переходит из 'sоны действия одного контроллера базовыx станций в зону действия другого, то она регистрируется последним, т.е. в регистр перемещения заносится новая информация. Для

сохранности данных, находящихся в регистрах положения и перемещения, в случае сбоев предусмотрена защита запоминающих устройств этих регистров.

Для исключения несанкционированного использования ресурсов системы сотовой связи в нее введены механизмы аутентификации – удостоверения подлинности абонента. Центр аутентификации (АUС) состоит из нескольких блоков и формирует ключи и алгоритмы аутентификации. С его помощью проверяются полномочия абонента и осуществляется его доступ к сети связи АUС принимает решения. о параметрах процесса аутентификации и определяет ключи шифрования на основе базы данных, сосредоточенной в регистре идентификации оборудования (EIR).

Каждый подвижный абонент на время пользования системой сотовой связи получает стандартный модуль по, подлинности абонента (SIM-карту), который содержит: международный идентификационный номер (IMSI), свой индивидуальный ключ аутентификации (Кi), алгоритм аутентификации (АЗ). С помощью этой информации, в результате взаимного обмена данными между подвижной станцией и сетью, осуществляется полный цикл аутентификации

и разрешается доступ абонента к сети.

Процедура проверки подлинности абонента реализуется следующим образом (рис.44). Сеть передает на подвижную станцию некоторое случайное число (RAND). В аппаратуре сотового радиотелефона с помощью индивидуального ключа К и алгоритма аутентификации АЗ производится преобразование полученного числа (путем математических вычислений) и вычисляется результат (SRES), т. е. новое число. Это число подвижная станция посылает обратно в сеть, которая сравнивает значение этого отклика со значением, вычисленным непосредственно сетью. Если оба значения совпадают, то подвижная станция получает доступ к сети. В противном случае связь прерывается, и индикатор подвижной станции показывает, что опознавание не состоялось. Для обеспечения секретности вычисление отклика происходит скрытно (SIM-картой).

Центр управления и обслуживания (ОМС) обеспечивает распределение функций и организацию взаимодействия между MSC и подсистемой базовый станций (BSS). Его функции совпадают с функциями центра управления и обслуживания в обычных сетях связи. Различие заключается лишь в том, что в сетях стандарта GSM центр ОМС обеспечивает управление работой радио, подсистемы.

Рисунок 44 - Процедура проверки абонента