- •1. Задачи расчета. Исходные данные. Допущения

- •2. Расчет массового расходного, объемного расходного и истинного объемного паросодержания

- •3. Расчет гидравлических сопротивлений контура циркуляции

- •3.5. Рассчитывается потеря давления на преодоление местных сопротивлений в опускном канале:

- •3.6. Определяется суммарная потеря давления на преодоление гидравлических сопротивлений в опускном канале контура циркуляции:

- •3.7. Определяется суммарная потеря давления на преодоление гидравлических сопротивлений в контуре циркуляции:

- •4. Расчет гидравлических характеристик контура циркуляции

- •Выводы:

- •Содержание

1. Задачи расчета. Исходные данные. Допущения

1.1. Главной задачей расчета является определение гидравлических характеристик контура многократной естественной циркуляции парогенератора с погруженной поверхностью теплообмена: движущего и полезного напоров, скорости циркуляции, кратности циркуляции и массового расходного паросодержания.

В качестве базовой принята при рассмотрении конструкция горизонтального парогенератора корпусного типа, используемого в установках с ВВЭР-1000. Расчет производится для заданного поперечного сечения.

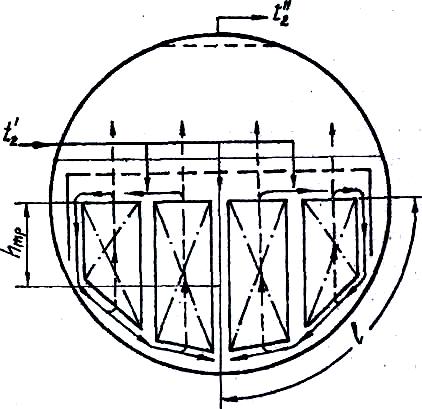

Вариант принципиальной схемы рассматриваемого контура показан на рис. 1. Питательная вода, подаваемая в ПГ, разбрызгивается над верхними рядами теплопередающих трубок, смешивается с восходящим потоком пароводяной смеси и нагревается до температуры насыщения за счет конденсации части пара, генерируемого в объеме испарителя.

Рис. 1. Принципиальная схема контура с многократной ЕЦ

Подъемный участок контура циркуляции - межтрубное пространство. Образующаяся здесь смесь поднимается вверх, паровые пузыри лопаются при выходе в паровую подушку под погруженным дырчатым листом. Пар проходит через отверстия в ПДЛ в паровой объем ПГ, а водяная пленка стекает к боковым образующим корпуса и поступает в опускной канал -пространство между крайними пучками теплопередающих труб и обечайкой корпуса парогенератора.

1.2. Исходными данными для расчета являются(В-8):

Тепловая мощность ПГ

Qпг = 870 МВт;

Давление рабочего тела

Р2= 7.6 МПа;

Температура питательной воды

tпв = 253 oC

Высота трубного пучка

hп = 2.5 м;

Площадь межтрубного пространства

Fп = 22.8 м2

Площадь проходного сечения опускного канала

Fо = 5.9 м2;

Длина опускного канала

lо = 4.15 м.

1.3.

Данный гидравлический расчет является

оценочным, поэтому приняты следующие

допущения,

которые не оказывают заметного влияния

на численную величину получаемых в

расчете характеристик контура:

допущения,

которые не оказывают заметного влияния

на численную величину получаемых в

расчете характеристик контура:

влияние возможных проскоков питательной воды в контуре между пучками теплопередающих труб за границу неявно выраженной экономайзерной зоны при изменении нагрузки увеличивает гидравлические сопротивления подъемных каналов и в расчете учитывается поправкой к коэффициенту сопротивления;

сопротивление поперечно обтекаемых пучков является сложным, включает в себя сопротивление трения, входные и выходные потери, проскоки холодной воды и другое и даже в точных расчетах [4] рассматривается как особый вид сопротивления и рассчитывается как одно целое с использованием опытных данных. В оценочном расчете это сопротивление может быть определено путем выбора величины коэффициента сопротивления на основании опытных данных для конкретных конструкций парогенераторов, имеющих горизонтально расположенные трубные пучки [4];

вскипание воды на входе в опускные каналы является дополнительным сопротивлением. Пар может попасть в опускные каналы из водяного объема путем сноса его потоком воды; из парового объема при образовании над опускными каналами вихревых воронок; при сбросах давления в установке. В расчетах МЕЦ не учитывается из-за малых объемов возникающего пара;

влияние потока воды, подсасываемого с погруженного дырчатого листа, при расчете гидравлических сопротивлений не учитывается из-за его малой величины.