- •Министерство образования и науки Российской Федерации

- •«Иркутский государственный технический университет»

- •Численные методы решения задач сау Методические указания по выполнению курсовой работы

- •Численные методы решения задач сау. Методические указания по выполнению курсовой работы /Сост. З.А. Федорова. – Иркутск, 2013. – 41 с.

- •Введение

- •1. Определение исходных данных для решения дифференциального уравнения -го порядка

- •1.1. Реализация на эвм методов решения нелинейных уравнений

- •Определение границ существования корней

- •Отделение корней

- •Корней нелинейного уравнения Уточнение корней

- •Корней по методу половинного деления

- •Корней по методу Ньютона (касательных)

- •Нелинейного уравнения двумя методами

- •2. Формирование системы дифференциальных уравнений 1-го порядка и уравнения состояния по заданному дифференциальному уравнению -го порядка

- •2.1. Формирование системы дифференциальных уравнений 1-го порядка по заданному дифференциальному уравнению -го порядка

- •2.2. Формирование уравнения состояния по заданному дифференциальному уравнению -го порядка

- •Пример 2.2. Найти решение уравнения состояния, соответствующего системе уравнений (2.2) из примера 2.1.

- •3. Решение системы дифференциальных уравнений 1-го порядка и уравнения состояния

- •3.1. Решение системы дифференциальных уравнений 1-го порядка

- •Система дифференциальных уравнений при заданных начальных условиях , , ..., , имеет вид

- •Уравнений 1-го порядка

- •По методу Рунге-Кутта 4-го порядка

- •3.2. Решение уравнения состояния

- •Для методов параллельного типа Пример 3.2. Найти решение уравнения состояния, соответствующего системе уравнений (3.2) из примера 3.1.

- •4. Аппроксимация полученного решения дифференциального уравнения 4-го порядка

- •Аппроксимация методом наименьших квадратов

- •Реализация на эвм методов решения системы линейных алгебраических уравнений

- •По методу Гаусса

- •По методу наименьших квадратов

- •Аппроксимации по методу Гаусса

- •Список литературы

- •4. Гарнаев а.Ю. Самоучитель vba. –сПб: бхв –Санкт-Петербург, 2000.–512 с.

- •5. Ломтадзе в.В., Шишкина л.П. Информатика: Учебное пособие. – Изд-во ИрГту, 1999. – 116 с.

- •Варианты заданий

Реализация на эвм методов решения системы линейных алгебраических уравнений

В инженерной практике очень часто возникает необходимость в решении системы линейных алгебраических уравнений, например, при расчете электрических цепей постоянного и переменного тока.

Система линейных алгебраических уравнений имеет вид

![]() ,

,

![]() ,

(4.5)

,

(4.5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

![]() .

.

Для решения этой системы используются как точные, так и приближенные методы [1,2]. По коэффициентам системы (4.5) составляют расширенную матрицу

![]() ,

(4.6)

,

(4.6)

которая является исходной для точных и приближенных методов.

Точные методы решения. Точные методы решения систем обычно основываются на исключении переменных (метод Гаусса) и состоят из двух этапов.

1 этап – исключение переменных.

Переменную х1 исключают из 2,3,…, n-го уравнения. Переменную х2 исключают из 3,4,…, n-го уравнения и т.д. Переменную хn-1 исключают из n-го уравнения.

Для исключения,

допустим переменной хk

из i-го

уравнения, необходимо сначала определить

множительный коэффициент

![]() как отношение элементов k-го

столбца, расположенных в i-ой

и k-ой

строках. Далее каждый элемент i-ой

строки изменяется путем вычитания

соответствующего элемента k-ой

строки, умноженного на коэффициент

как отношение элементов k-го

столбца, расположенных в i-ой

и k-ой

строках. Далее каждый элемент i-ой

строки изменяется путем вычитания

соответствующего элемента k-ой

строки, умноженного на коэффициент

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() .

.

В

результате таких преобразований элемент

![]() получит значение 0, а остальные элементы

изменяются.

получит значение 0, а остальные элементы

изменяются.

В процессе исключения переменных изменяются элементы расширенной матрицы (4.6), и она приобретает следующий вид:

![]() ,

(4.7)

,

(4.7)

В квадратных скобках указано количество преобразований элементов расширенной матрицы. Элементы, стоящие на диагонали расширенной матрицы, являются главными; на эти элементы приходится делить при определении множительных коэффициентов. Чтобы не возникло ситуации деления на 0 или на очень маленькое число, что внесет большую погрешность в расчеты, анализируется главный элемент. Если он по абсолютной величине меньше некоторой величины е, то производится поиск другого элемента в k-ом столбце в строках от k+1 до n. Если такой элемент находится, допустим, в m-ой строке, то строки k-ая и m-ая меняются местами (происходит перестановка уравнений). При отсутствии элемента, пригодного в качестве главного в k-ом столбце, можно перейти к анализу элементов в k-ой строке, начиная с (k+1)-го столбца до n-го. Если такой элемент найден, допустим, в столбце m1, то меняются местами k и m1-ый столбцы (происходит перестановка переменных во всех уравнениях) и эти изменения заносятся в элементы массивов in1 и in2. Если этот поиск не увенчался успехом, то необходимо прекратить вычисления.

2 этап – нахождение корней системы.

По

элементам последней строки матрицы

(4.7) можно найти значение

![]() .

Значение корня

.

Значение корня

![]() используется для нахождения значения

используется для нахождения значения

![]() по

элементам (n-1)-ой

строки матрицы (4.7) и т.д. Таким образом,

значение k-го

корня через элементы k-ой

строки и найденные корни

по

элементам (n-1)-ой

строки матрицы (4.7) и т.д. Таким образом,

значение k-го

корня через элементы k-ой

строки и найденные корни

![]() ,

,

![]() ,…,

будет

найдено как

,…,

будет

найдено как

.

.

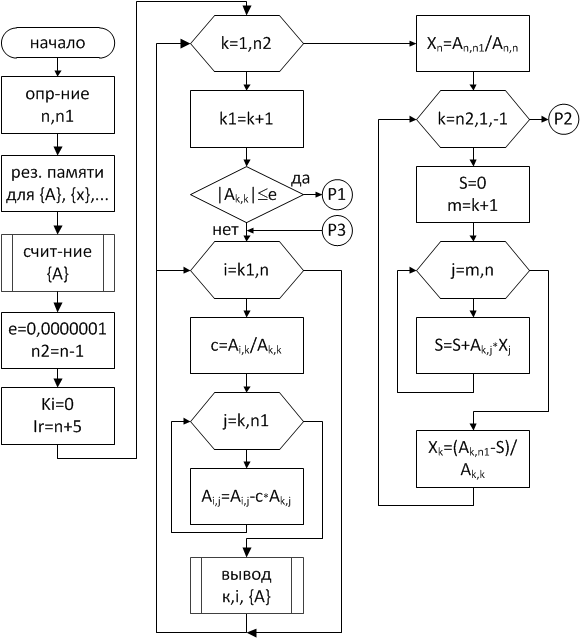

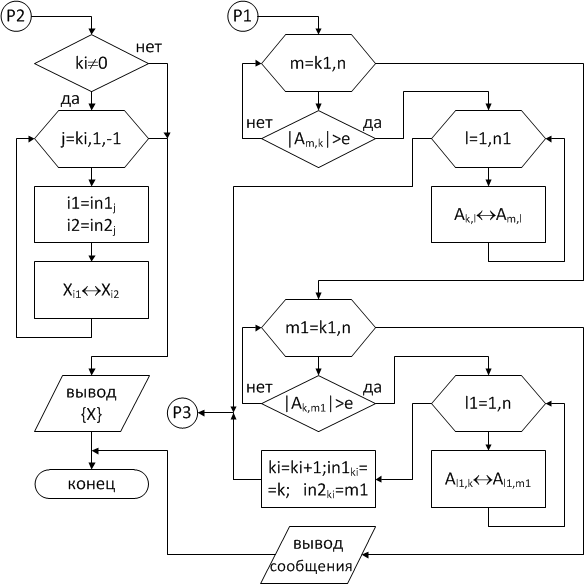

Схема алгоритма метода Гаусса с поиском главного элемента по всей матрице приведена на рис. 4.1. В первой колонке организован ввод исходных данных, во второй реализован процесс исключения переменных, в третьей колонке показан этап поиска решения системы уравнений, в четвертой – печать результата и изменение индексов переменных, если это необходимо, в последней колонке отражен процесс поиска другого главного элемента в строках и столбцах матрицы.

Метод Гаусса используется в методе наименьших квадратов в качестве подпрограммы для определения и печати коэффициентов аппроксимации (см. рис. 4.3).

Рис. 4.1. Схема алгоритма решения системы линейных алгебраических уравнений