- •Раздел 1. Теоретико-аналитический блок вопросов

- •1. Предмет экономической теории. Основные школы экономической теории и их эволюция.

- •3. Классический и неоклассический подход в экономическом анализе.

- •4. Монетаризм как направление экономической теории. Монетарное равновесие в современной экономике.

- •5. Современное развитие кейнсианского подхода в экономической теории

- •6. Институциональный и неоинституциональный подходы в экономическом анализе.

- •1. Методология старого институционализма

- •2. Методология новой институциональной экономики

- •3. Возможности и пределы институциональной экономики

- •7. Развитие российской политической экономии: история и современность.

- •8. Международное разделение труда как основа формирования национальной экономики.

- •10. Экономические системы и их классификация. Модели смешанной экономики.

- •11. Факторы производства и их развитие. Проблема экономической эффективности: методы измерения.

- •12. Цикличность как форма развития рыночной экономики. Сущность, фазы, типы и причины экономических циклов.

- •Понятие цикличности

- •Причины цикличности

- •Типы циклов

- •Фазы промышленного цикла

- •Депрессия

- •Оживление

- •I и II подразделения в промышленном цикле

- •Виды кризисов

- •13. Собственность как экономическая категория, формы и отношения собственности. Многоукладность современного национального хозяйства.

- •14. Мотивация трудовой деятельности в современных условиях. Модели и методы мотивации.

- •15. Маркетинг как ориентированный на рынок принцип управления предприятием. Функции и организация. Функции маркетинга.

- •16. Организация исследования экономической конъюнктуры. Система маркетинговой информации.

- •18. Разработка товарной стратегии фирмы. Матричные модели анализа портфеля рынков товара.

- •4. Матрица жизненного цикла adl/lc

- •19. Стратегия ценообразования. Основные элементы и этапы разработки ценовой стратегии.

- •20. Принципы формирования инвестиционного портфеля предприятия. Показатели доходности инвестиционного проекта. Метод дисконтирования.

- •Показатели доходности инвестиционного проекта

- •Метод дисконтирования.

- •21. Стратегия антикризисного управления фирмой. Понятия и признаки банкротства фирмы.

- •22. Фирма и общество - социальная ответственность бизнеса в современном мире.

- •Внешние эффекты

- •Несовершенство рыночных структур

- •23. Вертикальная интеграция и диверсификация как стратегии формирования национальных корпораций. Мотивы интеграции.

- •24. Инновационный процесс: сущность, содержание, специфика. Промышленные инновации.

- •25. Организация безопасности предпринимательской деятельности в современных условиях.

- •Раздел 2. Макроэкономическое регулирование национального хозяйства

- •26. Макроэкономические показатели развития национальной экономики. Методы их оценки. Макроэкономические показатели

- •Важнейшие макроэкономические показатели

- •27. Система национального счетоводства. Использование снс в макроэкономическом анализе.

- •28. Межотраслевой баланс как инструмент исследования структуры национальной экономики. Метод «Затраты-Выпуск» в. В. Леонтьева.

- •Межотраслевой баланс Леонтьева

- •29. Качество и уровень жизни в современном обществе. Методы оценки.

- •30. Инфляционные процессы и антиинфляционная политика в национальной экономике.

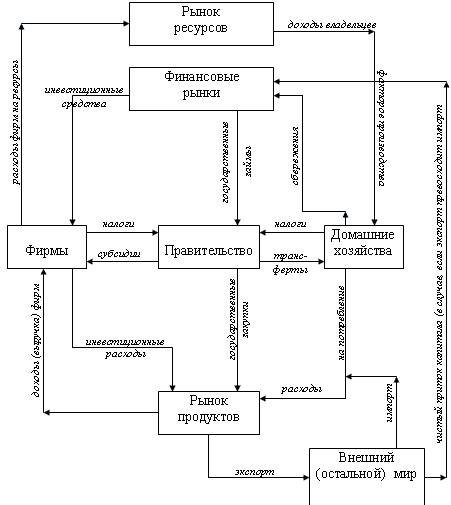

- •31. Основные инструменты государственного регулирования национального рыночного хозяйства.

- •Государственный сектор

- •Внешнеэкономическое регулирование

- •32. Корпорации как субъект экономических отношений. Особенности корпоративного управления.

- •33. Государственный бюджет и бюджетная политика в национальной экономике

- •34. Налоговая система и налоговое регулирование национальной экономики.

- •35. Тенденция развития организаций в постиндустриальную эпоху

- •36. Понятие трудового потенциала национальной экономики. Методы оценки трудового потенциала

- •37. Денежно - кредитная система и политика в национальной экономике России

- •38. Банковская система рф. Регулирование рынка ссудного капитала в национальной экономике.

- •39. Рынок ценных бумаг и его роль в национальной экономике. Структура и механизм функционирования.

- •40. Инвестиции и инвестиционные процессы в национальной экономике. Инвестиции как фактор экономического роста.

- •41. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного предложения.

- •Совокупное предложение и факторы, его определяющие

- •42. Моделирование экономического роста и развития национального хозяйства.

- •43. Теория сравнительных преимуществ. Теорема hos, корректировка теоремы в трудах в. В. Леонтьева

- •44. Конкурентоспособность национальной экономики как фактор устойчивого развития современного общества.

- •45. Теория рыночного равновесия. Эластичность спроса и предложения.

- •1. Эластичность спроса показывает чувствительность потребителя к изменению различных факторов.

- •2. Эластичность предложения.

- •46.Основы теории потребления, предельная и общая полезность. Кривая Энгеля.

- •47. Теория производства и издержки в рыночной экономике. Эффект масштаба производства.

- •Эффект масштаба производства

- •Факторы, способствующие росту отдачи от масштаба:

- •Факторы противодействующие росту эффекта от масштаба:

- •48. Структура и роль рынков капитала. Равновесие на рынке капитала.

- •49. Труд и трудовые отношения в национальной экономике. Равновесие на рынке труда.

- •Нарушение равновесия на рынке труда

- •50. Трансакционный и трансформационный сектора национальной экономике: издержки функционирования.

- •51. Модель экономической безопасности государства, методологические принципы построения и реализации в современных условиях.

- •Раздел 3. Микроэкономическая динамика и управление на микроэкономическом уровне

- •52. Основные типы рынков и конкуренции: сравнительный анализ.

- •53. Специфика отраслевых рынков в национальной экономике. Источники отраслевых входных барьеров.

- •Экономия на масштабе.

- •Дифференциация и сила торговых марок.

- •Потребность в капитале.

- •Высокие постоянные издержки.

- •Доступ к каналам распределения.

- •Политика правительства.

- •54. Развитие свободных экономических зон как элемента национальной экономики. Их функции и роль.

- •Условия создания:

- •Основные характеристики российских оэз

- •55. Фирма как объект микроэкономического анализа. Цели и функции фирмы. Цели и функции фирмы

- •Целевые установки фирмы

- •56. Макро и микросреда фирмы. Их состав, структура и влияние на фирму.

- •Микросреда фирмы представлена:

- •Основные факторы макросреды:

- •57. Классификация форм организации бизнеса. Основные организационно-правовые формы собственности в России.

- •Классификация организационно-правовых форм предприятий

- •Особенности организации финансов различных организационно-правовых форм предприятий

- •58. Понятия организационной структуры фирмы и принципы управления организациями.

- •59. Состав и классификация ресурсного потенциала фирмы. Проблема эффективного использования ресурсов.

- •60. Основные средства как важнейшая составляющая основного капитала фирмы. Оценка основных средств. Амортизация как способ возврата авансированного капитала.

- •Оценка основных средств

- •61. Оборотные средства фирмы, их функциональная роль в процессе производства.

- •62. Формы и системы оплаты труда. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов.

- •63. Издержки производства. Факторы, влияющие на структуру и уровень издержек производства.

- •64. Результаты деятельности фирмы. Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и инвестиционной привлекательности.

- •65. Основные инструменты рыночной инфраструктуры и их характеристика. Роль рыночной инфраструктуры в современной экономике.

- •66. Сущность производственной инфраструктуры национальной экономики и её элементы.

- •Выделяются следующие основные виды инфраструктуры в национальной экономике:

- •67. Социальная политика: её базовые составляющие и приоритеты. Внебюджетные фонды.

- •Приоритеты социальной политики

- •68.Современное экономическое районирование, его принципы и факторы.

- •69. Государственное управление национальной экономикой: институциональный аспект

- •70. Государственное планирование и прогнозирование как инструмент регулирования национального рыночного хозяйства

- •71. Общественный сектор в национальной экономике. Его роль и значение.

- •72. Виды и направления объединений компаний. Проблема слияний и поглощений в современной экономике.

- •73. Международная интеграция и транснационализация бизнеса как основа глобализации современной экономики.

- •74. Антимонопольное регулирование и развитие института конкуренции в национальной экономике

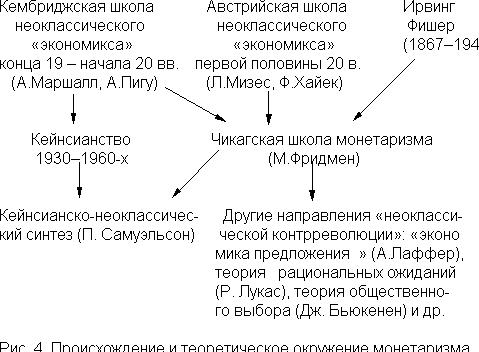

4. Монетаризм как направление экономической теории. Монетарное равновесие в современной экономике.

Монетаризм — макроэкономическая теория, согласно которой количество денег в обращении является определяющим фактором развития экономики. Одно из главных направлений неоклассической экономической мысли. Современный монетаризм возник в 1950-е годы как ряд эмпирических исследований в области денежного обращения. Основоположником монетаризма является Милтон Фридман, впоследствии ставший лауреатом Нобелевской премии по экономике в 1976 году. Однако название новой экономической теории было дано Карлом Бруннером.

Понимание того, что изменения цен зависят от объёма денежной массы, пришло в экономическую теорию с античных времен. Так, ещё в III веке до н. э. об этом утверждал известный древнеримский юрист Юлий Павел. Позднее в 1752 году английский философ Д. Юм в «Очерке о деньгах» изучал связь между объёмом денежных средств и инфляцией. Юм утверждал, что повышение денежного предложения приводит к постепенному увеличению цен до достижения ими первоначальной пропорции с объёмом денег на рынке. Эти взгляды разделяло и большинство представителей классической школы политэкономии. К моменту написания Миллем«Принципов политической экономии» в общем виде уже сложилась количественная теория денег[1]. К определению Юма Милль добавил уточнение о необходимости постоянства структуры спроса, так как он понимал, что предложение денег может изменять относительные цены. При этом он утверждал, что увеличение денежной массы не ведёт к автоматическому росту цен, потому что денежные резервы или товарное предложение также могут увеличиваться в сопоставимых объёмах.

В рамках неоклассической школы И. Фишер в 1911 году придал количественной теории денег формальный вид в своём знаменитом уравнении обмена:

![]() ,

,

где ![]() —

количество

денег в обращении,

—

количество

денег в обращении,

![]() — скорость

обращения денег,

— скорость

обращения денег,

![]() —

уровень

цен,

—

уровень

цен,

![]() —

реальный

объём производства. По своей сути это

уравнение представляет собой тождество,

поскольку оно верно по определению. При

этом Фишер показал, что в краткосрочном

периоде скорость обращения денег

меняется очень медленно и её можно

принять за постоянную

величину.

—

реальный

объём производства. По своей сути это

уравнение представляет собой тождество,

поскольку оно верно по определению. При

этом Фишер показал, что в краткосрочном

периоде скорость обращения денег

меняется очень медленно и её можно

принять за постоянную

величину.

Модификация данной теории Кембриджской школой (А. Маршалл, А. Пигу) формально выглядит следующим образом:

![]() ,

,

где ![]() —

доля

наличных денежных средств в обращении,

—

доля

наличных денежных средств в обращении,

![]() —

размер

реального дохода.

—

размер

реального дохода.

Принципиально данные подходы отличаются тем, что Фишер придаёт большое значение технологическим факторам, а представители Кембриджской школы — выбору потребителей. При этом Фишер в отличие от Маршалла и Пигу исключает возможность влияния процентной ставки на спрос на деньги].

Несмотря на научное признание, количественная теория денег не выходила за пределы академических кругов. Это было связано с тем, что до Кейнса полноценной макроэкономической теории ещё не существовало, и теория денег не могла получить практического применения. А после своего появления, кейнсианство сразу же заняло господствующее положение в макроэкономике того времени. В эти годы количественную теорию денег развивало лишь небольшое число экономистов, но, несмотря на это, были получены интересные результаты. Так, К. Варбуртон в 1945-53 гг. обнаружил, что увеличение денежной массы приводит к росту цен, а краткосрочные колебания ВВП связаны с предложением денег. Его работы предвосхитили появление монетаризма, однако, научное сообщество не обратило на них особого внимания.

Наиболее известным сторонником монетаризма является Нобелевский лауреат Милтон Фридмен Центральное место в монетаристском анализе экон. деятельности является уравнение обмена M ґ V = P ґ y = Y. Основанное на предположении, что скорость обращения денег (V) является предсказуемой величиной и не зависит от их массы (М), утверждение спорное, особенно в условиях, характерных для состояния экономики (США) в 80-х гг., - уравнение обмена является ключевым элементом количественной теории денег.

В своем развитии монетарная доктрина М. Фридмена прошла ряд этапов:

50-ые гг. - разработка теории перманентного выгоды;

60-ые гг. - создание монетарной теории хозяйственного цикла;

70-ые гг. - выдвигание на авансцену монетарной концепции номинального наживы и объяснения влияния денег на основные экономические параметры («передаточный механизм»).

Поскольку современный монетаризм возник как прямая реакция на кейнсианство, целесообразно выяснить, как выглядит кейнсианство в глазах монетаризма.

По мнению Фридмена, теория Кейнса базируется на трех взаимозависимых предположениях. Первое заключается в том, что спрос на деньги («функция преимущества ликвидности») в условиях неполной занятости является в значительной мере неустойчивым, поскольку скорость обращения денег и отношения запаса денег к выгодам пассивно приспосабливаются к независимым изменениям в номинальных выгодах и в агрегату денежной массы. Иначе говоря, по Кейнсу выходит, что денежно-кредитная система, а с ней и весь рыночный механизм, очень неустойчивые и могут лишь приспосабливаться, но не противостоять внешним толчкам.

Второе ключевое предположение кейнсианства Фридмен видит в утверждении, что безработица не порождается изъянами рынка (негибкость цен и зарплат, переходные нарушения), а является глубоко укорененной характеристикой экономической системы. Поэтому долгосрочное равновесие в экономике - это равновесие при неполной занятости.

Третье предположение: негибкость цен и заработной платы в рамках краткосрочных колебаний стоит рассматривать как «институционный факт», который выражает «рациональную реакцию на состояние равновесия при неполной занятости» (а не как преходящий результат нарушений в системе конкуренции или циклических волн). Очевидно, что система негибких цен и зарплат не может служить регулятором возобновления равновесия при его нарушении - таким регулятором становятся колебания объемов производства и занятости.

К сторонникам «трансакционного варианта» количественной теории денег относятся монетаристы во главе с М. Фридманом, К. Брукнером и А. Мельтцером. Исходя из моделей равновесия в экономике (А. Маршалла и Л. Вальраса), они считают, что оно и сейчас достигается автоматически путем изменения «относительных» цен, или цен на отдельные товары, а главным предметом исследования должен быть переход от одного уровня равновесия к другому, т.е. «абсолютный» — общий уровень цен. Причину изменения этого уровня они выводят из величины денежной массы. М. Фридман относит к денежной массе не только наличные деньги (банкноты и монеты), но и все депозиты коммерческих банков — как до востребования, так и срочные. Динамику национального дохода и уровня цен он рассматривает как явления, производные от денежной массы.

Современные монетаристы внесли ряд новых моментов в количественную теорию денег своих предшественников:

• во-первых, они отказались от утверждения о пропорциональности динамики денежной массы и цен, сохранив лишь одностороннюю причинно-следственную связь;

• во-вторых, они признают необходимым учитывать изменения скорости обращения денежной единицы, но не придают этому фактору большого значения;

• в-третьих, они отказались от сформулированного И. Фишером условия постоянства товарной массы при анализе длительных периодов;

• в-четвертых, динамика денежной массы имеет у них первостепенное значение для объяснения колебаний в процессе

воспроизводства, а денежно-кредитная политика выводится как наиболее эффективный инструмент регулирования экономического развития.

Концепция М. Фридмана выражается формулой, которая лишь внешне отличается от формулы И. Фишера, но по существу призвана обосновать ту же одностороннюю причинную связь между денежной массой и ценами:

M=KPY

где М — количество денег,

К — отношение денежного запаса к доходу,

Р — индекс цен,

У — национальный доход в неизменных ценах (или его физический объем).

Отсюда делается вывод, что изменение денежной массы (М) может сопровождаться соответствующим изменением в любой из трех величин правой части уравнения, т.е. рост денежной массы может привести либо к повышению цен (Р), либо к увеличению реального национального дохода (У), либо к изменению коэффициента, отражающего отношение денежного запаса к доходу.

Как и все представители количественной теории, М. Фридман идет от денежной массы к ценам, не ставя при этом вопрос о возможности обратной связи и игнорируя практику монополистического ценообразования. Однако последняя как раз свидетельствует об обратной связи между ценами и денежной массой.

Современный монетаризм

Согласно данной теории количество денег в обращении является определяющим фактором формирования хозяйственной конъюнктуры, поскольку существует прямая связь между изменениями денежной массы в обращении и величиной валового национального продукта.

Монетаристская теория возникла в середине 50-х гг. в США как «чикагская школа», во главе которой стоял М. Фридмен. Он считал, что стихийному товарному хозяйству свойственна особая внутренняя устойчивость, обусловленная действием рыночных механизмов конкуренции и ценообразования. Сторонники этой теории выступают противниками кейнсианской концепции вмешательства в хозяйственные процессы. Они утверждают, что государственные мероприятия по стимулированию спроса, рекомендуемые кейнсианцами, не только не улучшают состояние экономики, но и порождают новые диспропорции и кризисные спады.

Широкое распространение монетаризм получил в 70-е гг., когда он использовался правительственными органами для борьбы со стагфляцией и явился теоретической основой для государственных программ денежно-кредитного регулирования экономики.

Несмотря на то что монетаризм имеет ряд направлений и теоретиков (К. Бруннер, А. Мельцер, Д. Лейдлер и др.), наиболее популярной является версия М. Фридмена, которая включает:

количественную теорию денег, обосновывающую причинную связь между количеством денег в обращении и уровнем товарных цен;

монетарную теорию промышленных циклов, согласно которой колебания хозяйственной конъюнктуры определяются предшествующими изменениями денежной массы;

особый «передаточный» механизм воздействия денег на реальные факторы воспроизводства: не через норму процента, как полагали кейнсианцы, а через уровень товарных цен;

положение о неэффективности государственных мероприятий экономического регулирования в связи с наличием изменяющихся издержек (лагов) между изменением денежных показателей и реальных факторов производства;

«монетарное правило» (или правило А-процентов), согласно которому происходит автоматическое увеличение денежной массы в обращении на несколько процентов в год независимо от состояния хозяйства, фазы цикла и тд.;

систему плавающих валютных курсов для «саморегулирования» внешнеэкономического равновесия.

Применение на практике монетаристских идей правительствами Великобритании, США, ФРГ и других государств хотя и способствовало замедлению инфляционных процессов, но усилило развитие кризисных явлений в экономике, стимулировало рост безработицы в этих странах