- •Кинжалы.

- •Клейма на кинжальном клинке.

- •Произвольные кавказские узоры на кинжалах ккв зоф

- •Литература

- •Приложение к статье в.В. Паришкура « клейма на кинжалах для кавказских казачьих войск ( терского и кубанского )

- •Варианты для реставрации и изготовления заготовок на ножны кинжалов табельного и произвольных образцов. Художник м.И. Скворцов.

- •Ношение кинжала.

В.В. ПАРИШКУРА

КЛЕЙМА НА

КИНЖАЛАХ ДЛЯ КАВКАЗСКИХ КАЗАЧЬИХ

ВОЙСК 19 – 20 ВЕКА.

КРАСНОДАР 1995- 2006 гг.

ВВЕДЕНИЕ.

Из всех видов оружия в 18-19-20 веке наиболее широкое применение имел кинжал, который носило все мужское население, достигшее совершеннолетнего возраста. Кавказский кинжал, это явление уникальное, устройство его рукояти и клинка обеспечивает удобное фехтование кинжалом, как на рубку, так и на укол, а также на парирование ударов от шашки или кинжала противника. Родословную этого оружия принято возводить к бронзовым кинжалам кобанской культуры. В 1948 г. Л.П. Семенов писал: “лезвие кобанского кинжала - прототип позднейшего горского клинка “(1).

Всякий народ, попавший на Кавказ и осевший здесь надолго, невольно проникался творчеством общекавказского искусства и не отступал от основ старой культуры, которую он здесь находил, лишь в деталях выявлял свои собственные переживания. Постоянно вооруженный, ежедневно на коне, скачка, джигитовка стрельба в цель, отрубание кинжалом с одного взмаха бараньих и коровьих голов, - что считалось свого рода удальством.(2).

В 18 столетии Кабарда становится своего рода законодательницей мод для соседних племен. Оправа оружия, седла, фасон черкески служит предметом подражания и для других племен, особенно Осетии и гребенского казачества (3).

Хоперские казаки и пехотные подразделения Русской армии в боевых столкновениях на Кавказе с черкесами убедились в удобстве и практичности их одежды и оружия, как нельзя лучше подходящим к местным условиям. Виртуозным владением черкесов оружием, учили с детства, удобная его форма и высокое качество обеспечивала на первых порах их победы в отдельных стычках. Но казаки быстро учились, и как замечательно описал этот факт историк казачества И Попко: Холодное оружие всадника (В.П.- адыга), как при лучном так и огненном бое было до последней возможности легкое и короткое. Длинное татарское дреколье, «ратище» широкоплечего и дюжего запорожца, служило предметом едких насмешек: поздно искать расстояния при налете на противника; никакого не полагалось расстояния в рукопашной схватке с ним, и сам конь адыгского наездника приучался сбивать грудью вражьего коня. Грозной вывеской всегдашней готовности схватится врукопашную с противником, был короткий кинжал, никогда не сходивший с пояса, даже в мирной беседе с кунаком у домашнего очага. Только это, из всех доспехов младшее оружие, которое средневековые рыцари употребляли для последнего удара из милосердия (coup de misericorde), пользовалось исключительным правом на роскошное украшение, потому что всегда было на виду… . Второстепенным потребностям боевой жизни служили: подкинжальный ножик с костяной рукояткой, под кинжальной ножной, легкий топорик в сафьяновом чехле у седельной луки, а под седельной подушкой треног и сулук – сафьяновое, воском пропитанное, складное ведерко; в одной из переметных сумок засушенный кружок овечьего сыра и горсти три обжаренного в масле пшена (своего рода драже хорошо утоляющее голод), а в другой сафьяновый накременник … . Такую одежду, такое снаряжение приняли гребенские казаки от кабардинцев еще в первом своем поколении. С одеждою и снаряжением, они усвоили военное воспитание адыгов, их игры и скачки, боевую гимнастику, выправку и все приемы и турдефорсы блестящего адыгского наездничества. В свою очередь они послужили примером и образцом для других поселявшихся на Кавказской линии казаков, и по ним создался тот тип казачества – Кавказское линейное казачье войско, которому приносили дань удивления и великобританские и венгерские кавалеристы (4).

Уже в начале 19 века у казаков Хоперского полка переселенного на Кавказ с Хопра (4-й отдел ВВД) … появились черкески с газырями на груди для патронов и бешметы с боковыми грудными карманами, чувяки и ноговицы; сабли и штуцера постепенно исчезли, а взамен их казаки обзавелись шашками, кинжалами, винтовками и пистолетами; свою неуклюжую лядунку они забросили, а вместо нее ввели мягкий кожаный 40-ка гнездный патронташ через левое плечо; пики вышли из употребления, а в 1828 г. они были официально отменены. В этом году начальник Кавказской линии, генерал лейтенант Эммануэль, заметив разнообразие казацкой одежды, вооружения и снаряжения, причем трудно было даже отличить офицера от казака, установил для всех казаков Кавказского линейного казачьего войска однообразное обмундирование, вооружение и снаряжение черкесского образца подобно кабардинскому. Это нововведение было утверждено Высочайшим повелением 16 января 1831 г.

Только в 1832 г. все отдельные казачьи войска и полки кроме Черноморского, были соединены в одно целое войско под названием Кавказское линейное казачье войско, образованное из пяти старинных казачьих полков — Кизлярского, Терско-семейного, Гребенского, Моздокского и Горского. Кроме того, в Кавказское казачье войско влились пять казачьих полков Азово-Моздокской линии — Волгский полк, Кавказский, Ставропольский, Хоперский и Кубанский. Разъединенные до этого и не имевшие связи, казачьи полки были объединены под властью одного общего начальника – войскового наказного атамана (5). В 1860 году образовано Терское и Кубанское казачьи войска, но тем не менее они продолжали существовать под единым названием Кавказского и в XX веке.

В конце 19-го века вооружение Терских и Кубанских казаков касательно холодного оружия представляло собой довольно пеструю картину. Так как " в установленной форме для Терского и Кубанского казачьих войск, касающегося холодного оружия и конской сбруи, указано иметь таковые по азиатскому образцу, т.е. какое было у черкесов (6 л,10) Со временем окончания Кавказской войны 1804-1864 гг. оружейное производство на Кавказе, в связи с переходом к мирной жизни и изданием приказов, запрещающих горцам появляться с оружием, постепенно приходят к упадку. Хорошие клинки встречаются редко, ценность их стала довольно высокой, а качество недорогих кустарных клинков низкой. Как указывает М. Арнольди, казаки ..." стали приобретать холодное оружие из Варшавы, но клинки этих шашек и кинжалов были так плохи и ломки, чтоза последнее время Войсковым начальством приняты меры по прекращению покупок этого негодного оружия, которое и заменяется теперь, большей частью, клинками Златоустовского завода" (6..л.12) Заказы на холодное оружие 5% запаса, на случай мобилизации, делались от станичного правления войска, непосредственно на завод или фирму изготовитель, а также в частные мастерские. Большой популярностью среди казаков пользовались в то время шашки и кинжалы мастеров и владельцев мастерских во Владикавказе, таких как Осман Омаров, Гузун Гузунов, Мудунов, а на Кубани клинки с клеймом "Керимов" и др.

Однако холодное оружие, изготавливаемое на государственной Златоустовской оружейной фабрике, было по своему качеству соответствующее требованиям Войскового Правления, и приемлемым по соотношению цена – качество для казаков, приобретающих его за свои деньги. Этот фактор явился определяющим в дальнейшем выбор казаков, которые приобретали оружие в большинстве своем ЗОФ. Казачьи офицеры и богатые казаки заказывали оружие индивидуально у известных мастеров-оружейников того времени. В ходу было простое и богато украшенное оружие, доставшееся от предков.

В Приказе по военному ведомству 1901 г. № 157, говорится: «Казаки ККВ не должны быть принуждаемы иметь оружие казенного образца; казакам сим разрешается выходить на службу с доставшимися им от дедов и отцов шашками и кинжалами, лишь бы оружие это было годно в боевом отношении не стесняясь его разнообразностью». С появлением скорострельного огнестрельного оружия заряжаемого унитарным патроном, изменяется тактика ведения боевых действий, холодное оружие уходит на задний план, однако кинжал остается в строю.

Принятый на вооружение в 1904 г кинжал, верой и правдой служил нашим казакам в боях Первой мировой, Гражданской и 2й мировой войнах. В станицах и городах оставшиеся в живых старики, жены и матери казаков по возможности бережно хранили эти семейные реликвии, несмотря на репрессии и расстрельные приказы о хранении оружия эту память о своих мужьях и детях ушедших на фронт. В тяжелую годину совдепии, голодомор, они со слезами снимали серебряные детали ножен и несли их в торгсин, чтобы на полученные копейки прокормить стариков и детей.

Дожившие до наших дней редкие экземпляры холодного оружия Кубанского и Терского казачьих войск, являются истинным украшением Казачьей черкески, светлой памятью о героическом прошлом казачества России.

Эту работу автор начал писать в 1995 году. Фактического материала, - образцов кинжалов, бытовавших в Терском и Кубанском казачьих войсках сохранилось очень мало. В бывших музеях Терского и Кубанского казачьих войск во Владикавказе и Екатеринодаре (Краснодаре), в лучшем случае сохранилось лишь немногочисленное холодное оружие образца 1904 г. Автор очень благодарен казакам и частным коллекционерам за представленные ими для съемок образцами казачьего холодного оружия. Особую благодарность автор выражает Карацуба Л.И. и Синенко Ю. И. за представленные автору материалы

Кинжалы.

В Кубанском полку входящим в состав КЛКВ в 1827 г. пика была отменена и введены кинжалы и пистолеты(9) (7).

В 1828-1829 гг. казаки ст. Кавказской участвовали в походе русских войск под командованием генерал фельдмаршала И.Ф. Паскевича под Эривань. По словам А.Д. Ламонова, во время этого похода «свои пики они отдали Донцам, в станицу возвратились с кинжалами и шашками.(9) (7) ».

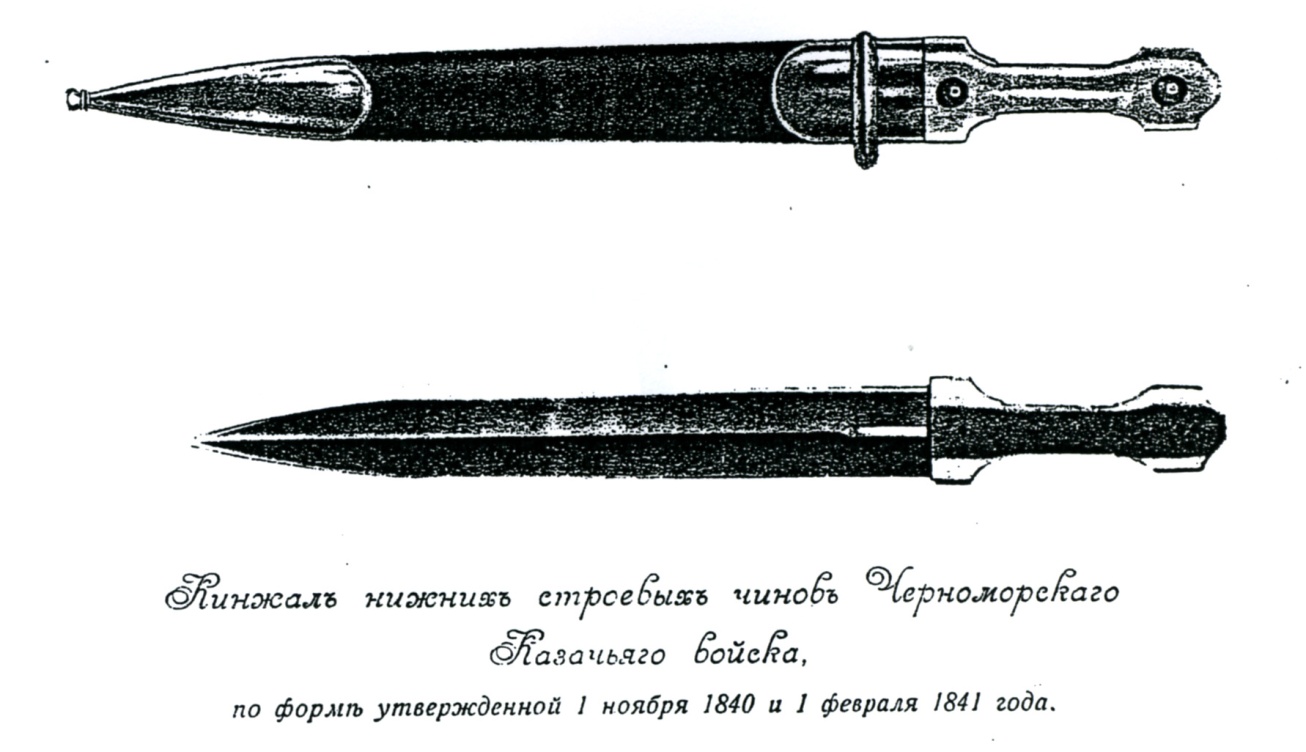

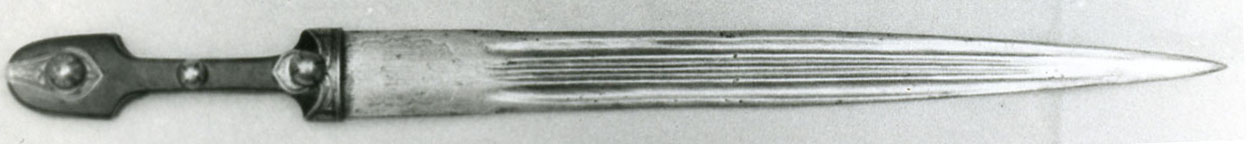

Рисунок № 1. Рисунок кинжала нижних чинов ЧКВ (8).

Рисунок № 2 (9)

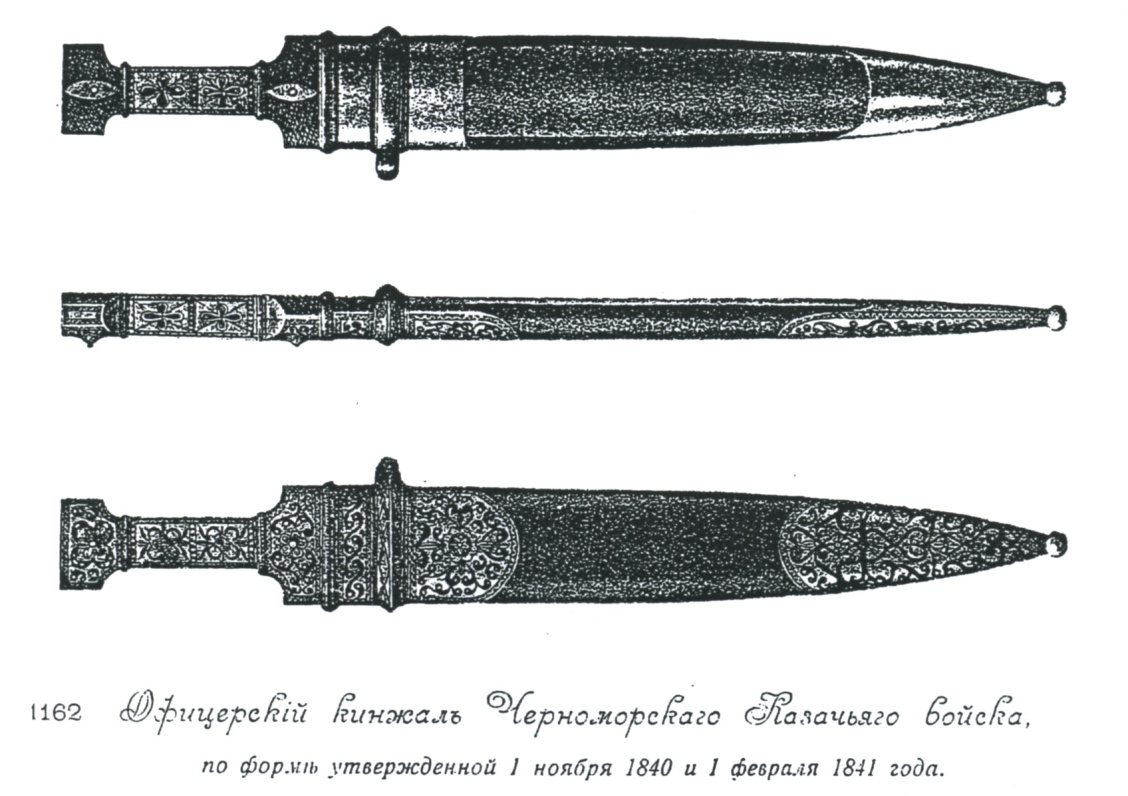

Рисунок №3 Офицерский кинжал ЧКВ (8).

Первой попыткой произвести вооружение казаков табельным оружием предпринимается в 1840 г., это был «кинжал для нижних чинов конных и артиллерийских подразделений Черноморского казачьего войска» Так его описывает его А. Кулинский: «клинок кинжала стальной, прямой, двулезвийный, ромбического сечения. Эфес состоит только из рукояти. Рукоять из белого рога, фигурная, в средней части узкая, слегка загнута к внутренней стороне1. В верхней и нижней ее частях с внешней стороны имеются две

Рисунок №4 (9)

маленькие пуговки из белого металла. Деревянные ножны обтянуты черной кожей. Металлический белый прибор состоит из устья и наконечника. К устью припаяна скоба с кольцом для ремешка, на котором кинжал подвешивался к поясному ремню. Наконечник

заканчивался шариком, (см. Рис. № 2) (10).

Был и офицерский кинжал, который «с 1840 г. стоял на вооружении офицеров конных и артиллерийских частей Черноморского казачьего войска, а позднее, вплоть до первой мировой войны, в кавказских казачьих войсках. Клинок в большинстве случаев стальной, прямой, двулезвийный, ромбического сечения. …Эфес включал только рукоять, фигурную, в средней части узкую, лицевая сторона которой покрыта металлом (нередко серебром). Ножны деревянные, обтянутые кожей. В комплект металлического прибора входили наконечник, заканчивающийся шариком и устье к которому припаяна скоба с кольцом для ремешка, на котором оружие подвешивалось к поясному ремню. Рисунок орнамента покрывавшего рукоять и ножны, был официально утвержден соответствующим приказом. Тем не менее, во многих случаях кинжалы украшались произвольно, что объяснялось нецентрализованным их производством (Златоустовская фабрика выпустила лишь небольшую партию, в основном же они изготавливались частными мастерами на Кавказе). Общая длина 425 мм, клинка 315 мм, Рисунок № 5

ширина клинка 45 мм. (9) (см. Рис. №4).

Изображение одного из таких офицерских кинжалов мы видим на фотокарточке из работы (9 С. 307 ) А.Кулинского (см. Рис. № 4). Рисунки и фотокарточки офицерского кинжала этого времени находим мы и у Б.Аствацатурян (см Фото №5 (11)), она пишет: « Первого ноября 184 0 г. были утверждены одежда и вооружение для Черноморского казачьего войска. Кинжал был определен как черкесский. От обычного кавказского он отличался тем, что головка его имела не форму колпачка, а была такой же формы, как основание, лишь немного уже его. Офицерам полагался кинжал в серебряной оправе, лицевая сторона рукоятки и наконечник ножен должны были быть украшены орнаментом. Казаки лейб-гвардии, конных полков и пеших батарей имели рукоять белой кости, а ножны деревянные, оклеенные черной кожей, прибор железный. Длина клинка 31,5 см, ширина 4,5 см, длина с рукояткой — 42,5 см. Такие кинжалы делались кавказскими и русскими мастерами. Орнамент, украшающий рукоять, — симметричный, состоит из стеблей с розетками и листьями. Характерная деталь — белый завиток в форме запятой в середине черневого листочка. Орнамент выполнен гладкой чернью, обведенной вторичной гравировкой на канфаренном зигзагами фоне. Размер кинжалов довольно значителен: длина клинка 43 см, ширина 5 см, длина с рукояткой 55 см. Преобладают клинки со смещенным от центра долом с каждой стороны. Кинжалы этого типа приводит Висковатов при описании вооружения казаков /Висковатов, т. 26, л. 1162—1163/. На одном кинжале такого типа имеются клейма г. Новочеркасска и дата «1848» (11).

Кинжал с ножнами и рукояткой работы русских мастеров, скорее всего из г. Новочеркасска, сороковых годов 19 века видим мы на рисунке № 6. Клинок кинжала стальной, ромбического сечения с двойным битым клеймом неизвестного мастера. Рукоять его изготовлена из серебра с гладким черневым узором, характерным для работы русских мастеров. Ножны деревянные обтянуты шагреневой кожей, устье и наконечник ножен из серебра с аналогичным черневым узором. На обороте устья имеется черневая надпись: «КАВКАЗЪ» (см. Рис. 6)(12).

Рисунок № 6

Большой интерес представляет собой кинжал, принадлежащий есаулу 1 -го Хоперского полка Есаулову Егору Васильевичу.

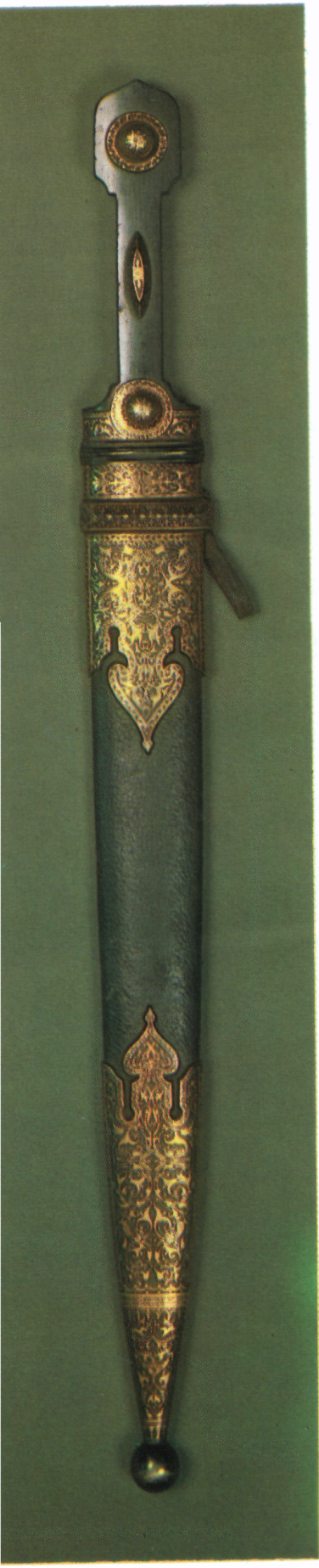

Рисунок №7 Кинжал офицерский Черноморского казачьего войска 1840/1861 гг.

Клинок кинжала стальной с дамасским тавлением в долах. На пяте клинка вырезаны узоры в виде виноградных лоз, на долике вырезан спиралевидный орнамент. Длина 43,7 см, длина клинка 31,8 см, ширина клинка 4,8 см Рукоять кинжала выполнена из серебра и украшена гладким черневым черкесским орнаментом. На обороте рукояти надпись: ЧKB. (Черноморское казачье войско). Устье и наконечник ножен изготовлены из серебра, с черневым гладким черкесским орнаментом. На наконечнике надпись: Ст. Кабардинка. 1861 г. МФИ. Ножны кинжала деревянные обтянуты черной кожей (см. Рис. 7).

Кинжал первоначально принадлежал сотнику Ф.И. Мартынюку, затем был подарен им Егору Васильевичу Есаулову - есаулу 1 -го Хоперского полка (12).

Кинжал сотника Горбатко 1904 г.

Черноморская казачья артиллерия 1840 г. февраля 1, У офицеров «кинжал черкесский в серебряной оправе» (13. С.25). А «у казаков, кинжал с белой костяной рукояткой; ножны в черной кожаной и железной оправе, носить на поясе, на ремешке из красной юфти шириной ¾ вершка»(13.С.24)

В пеших – пластунских полках Черноморского казачьего войска вводится: «Вместо кинжала – штык, вкладываемый в обыкновенные кожаные штыковые ножны и привешиваемый к поясу таким же образом, как кинжал конных полков» (13).

Рисунок № 8. Штык к литтихскому штуцеру образца 1843 г. (9. Стр. 479).

В 1843 г. на вооружение стрелковых батальонов Русской армии был принят так называемый «литтихский штуцер» — нарезное капсюльное ружье системы Бернера, ранее в 1830-х гг. уже принятое на вооружение в Брауншвейге и в Англии. Этот штуцер состоял также «на вооружении у застрельщиков Черноморского казачьего войска» (9. Стр.446). Штуцер был оснащен тяжелым штыком-тесаком. Его описание приводит А.Кулинский «Клинок прямой двулезвийный, с узким доликом по средней линии в верхней части, ромбического сечения в нижней части. Латунный эфес состоит из рукояти с поперечными желобками и крестовины. Устройство для примыкания к штуцеру состоит из продольного Т-образного паза и стальной пластинчатой пружины с кнопкой. Головка рукояти слегка расширена. Концы крестовины утолщены и загнуты вниз.

Деревянные ножны обтянуты черной кожей. Латунный прибор состоит из устья со шпеньком и наконечника. На ножнах имеется также футляр для шомпола.

Общая длина 670 мм. Длина клинка 550 мм. Ширина клинка 33 мм.»(см.Рис.8)(9. Стр.446).

На фотокарточке 1896 г, (см. Рис. № 9) где изображен почетный караул созданный для празднования 200 – летия Кубанского казачьего войска, в исторической реконструкции подъесаула К.К. Стринского изображены слева направо: хоперский казак конца 18 века, черноморец в форме 1842 г., конный черноморский казак 40 г 19 века, черноморский казак конца 18 века, хоперский казак в форме образца 1845 г., два черноморских пластуна в форме средины 19 века. У черноморских пластунов мы видим подвешенными к поясу штыки к литтихскому штуцеру образца 1843 г. (см. Рис. № 9).

Рисунок № 9. Почетный караул к празднику 200 – летия Кубанского казачьего войска.

Как отмечает Б. Фролов, в Черноморском казачьем войске: «… 29 июня 1847 г.император повелел принять к руководству вместо 2-х один образец кинжала для урядников и казаков конных и артиллерийских. Клинок ромбического сечения с уплощенной гранью в верхней части. Длина клинка – 306,3, ширина клинка 43,2 мм, толщина 5 мм, рукоять 125,3 мм. общая длина 427,5 мм.(14).

О вооружении линейцев в 1845 г.читаем в справочнике «Описание обмундирования и вооружения офицеров императорской российской армии.» (СПБ. 1853 г. Кн1. с.148) позволяющим уточнить некоторые детали мундиров линейных полков … дает описание черкесских шашек и кинжала: Рукоять кинжала серебряная с украшением из черни: высота оной 4 ½ дюйма (10.28 см), ширина под рукоятью 1 5/8 дюйма (4,14 см), а длина оного 6 ¾ вершка (30,04 см.). Ножны обтянуты черною кожею и имеют 3 серебряные скобы и наконечники, украшенные рисунками как рукоять.

Верхняя скоба у верха ножней, шириною 7/8 дюйма ( 2,07 см.); под оную вторая шириною 3/8 дюйма (0,94 см), с одной стороны и образующая кольцо для пристегивания кинжала к кушаку, а под второю скобою третья закругленная книзу и в ширину имеющая 1 1/8 вершка.(5,56 см.). Наконечник с нижнею пуговкою иметь 4 7/8 дюйма (12,14 см). Длина ножней 12 ¼ дюйма (31,12 см) (15.С.32).

В описании обмундирования и вооружения артиллеристов Кавказского линейного казачьего войска в 1845 г. пишется: «кинжал - Черкесский, украшение на нем произвольное» (16).

В описании обмундирования и вооружения первого кавказского пешего батальона, приписанного к 1-й бригаде кавказского линейного войска (13 февраля 1849 г.) о кинжале говорится: У офицеров, кинжал черкесский, обделанный серебром; у казаков, - кинжал с костяной ручкой и штык в ножнах; у барабанщиков, - кинжал с костяной ручкой. В описании хранящимся в Российском Государственном военно – историческом архиве, добавим к вышеприведенному несколько деталей. Казакам пешего батальона не полагался вместе со штыком кинжал с костяной ручкой, как об этом свидетельствует А.В. Висковитов «Вместо кинжала, говорится в документе – носится штык в штыковых ножнах на правом боку около кармана» (Висковитов Ч.30 с.14-18).

В команде лейб гвардии кавказских линейных казаков, которые предназначалась исключительно для охраны царя в 40 годах 19 века на вооружении имелись кинжалы: «У офицеров, черкесский, обделанный серебром с позолотой и чернью; у казаков, Черкесский обделанный серебром с белою слоновой кости ручкою»(17).

В 1860 г КЛКВ и ЧКВ

заключили контракт с г-ном. Таннером на

поставку 6 тысяч

кинжалов.

Рисунок № 10

В 1860 г КЛКВ и ЧКВ

заключили контракт с г-ном. Таннером на

поставку 6 тысяч

кинжалов.

Рисунок № 10

В 1860-1862 гг. ганноверский подданный Таннер поставил в Кавказское линейное и Черноморское казачьи войска несколько тысяч кинжалов с черными роговыми рукоятями «лучшей солингеновской стали с черною роговою ручкою, в ножнах оклеенных кожею с гайкою, двумя пуговицами сверху и наконечником в два вершка (89 мм), из металла …. нейзильбер, посеребренного…с украшением резным во вкусе азиатском». Они подверглись незначительной переделке и использовались в войсках еще и в 1870-х гг ( 9.Стр.301). К сожалению автору не удалось обнаружить образцов такого кинжала.

Как отмечает Б. Фролов, в: «1861 г. у тифлисского мастера Соломона Кагарова были заказаны кинжалы для нижних чинов императорского конвоя. Выглядели они так: «Рукоятки двойные костяные: лицевая сторона из белой мамонтовой кости, нижняя - из черной буйволовой. Гайки и гвозди на рукоятках железные с серебряною насечкою. Ножны деревянные, обтянуты черным хозом. Наконечник у ножен железный круглый без всякой насечки. Исподняя сторона ножен подложена красным сафьяном. На сафьяне прорезано отверстие для малого ножа и край этого отверстия обложен мишурною тесьмою» /231/. Казаки, находившиеся в это время на службе в конвое, приобрели кинжалы «черкесского вида» у петербургских мастеров (14 с.46).

К сожалению, в настоящее время нет возможности представить образец такого кинжала.

В 1865 г. Кубанскому войску:«предложили принять 1063 кинжала, изготовленных в Златоусте для Азовского казачьего войска по образцу таннеровских в 1867 г. Кубанское войско все-таки приобрело эти кинжалы. На них имелось клеймо: «Златоуст 1865г.» (14.Стр.47). К сожалению, в настоящее время нет возможности представить образец такого кинжала.

Златоустовской оружейная фабрика в выпускала кинжальные клинки кавказского типа на заказ, примером такого клинка

может служить кинжал 1870 г., размеры клинка его: длина – 48,5 см., ширина, - 35,7 см., толщина, -3,7см. «Клинок стальной однодоольный, обоюдоострый, с боевым концом копьевидной формы. На 12,5 см., вытравка и золочение. На матовом стальном фоне одной из голоменей и обрамлении растительного орнамента изображен герб России и надпись: Златоустъ. оружейн. фабрика. Руять черного дерева, прямоугольного сечения с расширяющейся головкой. На лицевой стороне рукояти три орнаментированные пуговицы с бляшками. Ножны бтянуты хозом и имеют фигурноые верхний и нижний металлические наконечники, украшенные вытравкой и золочением,в стиле дагестанского орнамента «тутта» (см. рис. 10А, 10Б). В этом описании клинка кинжала имеются неточности, - из фото видно, что клинок здесь выполнен по «лезгинскому» типу клинка, - со смещенными долами (см. Рис..№10) (18.Стр.131)

Рисунок № 10А (18.Рис.131) Рисунок №10Б (18.Рис.132)

В 1870 г в ККВ появилось много оружия польского изготовления … плохого качества. Поэтому в настоящее время нет возможности найти образец такого кинжала.

В 1877 г. у казаков появляются кинжалы небольшого размера с ножнами, украшенными гладким орнаментом черкесского образца. Вот как описывает их Э. Аствацатурян: «головка рукояти слегка вытянута и закруглена. Орнамент, украшающий серебряные накладки на рукоятях и ножнах, — это симметричные вьющиеся стебли с бутонами и листьями округлой формы, выполненные гладкой чернью со вторичной гравировкой на канфаренном зигзагами фоне. У некоторых кинжалов этой группы среди растительного орнамента расположены круги с черневой сеткой внутри — так называемое сито. Некоторые кинжалы имеют клейма г. Новочеркасска и даты«1877», «1879». Эти же кинжалы имеют надписи «Кавказъ», «Память Кавказа». Возможно, что этот «новочеркасский» круг изделий больше связан с русскими мастерами, проживавшими в Новочеркасске и в казачьих станицах и использовавшими в своем искусстве элементы черкесской орнаментики (19. Стр.37-38)

Как отмечает Б. Фролов: «в 1876 г ККВ заказали на ЗОФ 3000 кинжалов среднего размера весом примерно 430 гр., шириной у рукояти 45 мм. По краям рукояти находились выступы и щеки вкладывались как бы в гнездо. Комиссия нашла необходимым обусловить чтобы на клинках кинжалов и шашек был наложен штемпель из букв К.К.В., …»(14.с.47-48). В 1877 г. ЗОФ доставил в Екатеринодар 1300 кинжалов с роговыми рукоятками, и 1700 с рябиновыми (14.С.47-48). К сожалению, в настоящее время нет возможности представить образец такого кинжала.

В 1877 г. ККВ заказали на ЗОФ 3000 клинков с черными роговыми рукоятями(14.С.48), их изготовили в 1879 г. но с рукоятками из дерева. К сожалению, в настоящее время нет возможности представить образец такого кинжала.

В 1882 г. особой комиссией Кубанского войска был предложен новый образец кинжала, имевший несколько меньшие размеры и вес. Размеры его описывает Б. Фролов: « общая длина – 21” (53,34 см), длина клинка – 15” (38,1 см), ширина у рукояти – 1,58” (4.01 см). Размер букв «К. К. В.», которые обязательно должны были наноситься на клинки, устанавливался в три линии (7,62 мм). Рукояти допускались роговые и деревянные (14.С.48). В 1887 г. ЗОФ изготовил для ККВ 3000 кинжалов с черными деревянными ручками(14.С.49).К сожалению, в настоящее время нет возможности представить образец такого кинжала.

На кинжалах выпущенных ЗОФ датированных 1889, 1891,1893, 1894, удалось установить клеймо в котором аббревиатура «К.К.В.» и «З.О.Ф., была заключена в фестончатые картуши с килевидной верхней и нижней частью (см Рис. №.11 А,Б,В,)

Рисунок №11А Рисунок № 11Б

Рисунок № 11 В

На рисунке № 11 (А,Б, В), представлен кинжал Златоустовской оружейной фабрики образца 1894 г., общая длина клинка 480 мм; длина клинка его 352 мм; ширина у рукояти 37,5 мм; толщина клинка 5,1 мм; длина рукояти клинка128 мм. Клинок стальной с четырехдольный (две узкие и две широкие). На пяте клинка в килевидном картуше с одной стороны травлением нанесена надпись:«К.К.В.», а с другой стороны «З.О.Ф.1894 г.». Ножны: дерево, кожа, устье и наконечник, серебро, с гладким черневым орнаментом (табельным), характерным для кинжалов последующего образца 1904 г. Рукоять: рог коричневый, заклепки и прибор – мельхиор (20).

Аналогичный кинжал 1894 г., видим мы на рисунке №12 А,Б,В.

Рисунок

№ 12 А

Рисунок

№ 12 А

Рисунок №12 Б

На лицевой стороне клинка, в фестончатом картуше вытравлена аббревиатура К.К.В. (см.Рис. №12В). На обороте клинка, «З.О.Ф.1894 г.» (см. Рис. № 12 Б), а также буквы П и С в кружочках.

Рисунок № 12В

В 1893 г. комиссией ККВ был представлен клинок кинжала который состоял из боевого конца с копьевидным очертанием, средней части с четырьмя долами с каждой стороны, начинающимися в 55 мм от рукояти, и хвоста, предназначенного для присадки ручки. Длина клинка без хвоста 342 мм. Вес, 303 гр. (14.С.49). К сожалению, в настоящее время нет возможности представить образец такого кинжала.

В 1898г. рисунок фестончатого картуша изменяется, как это видно на рисунке № 13 АБВ

Р исунок

№ 13 А

исунок

№ 13 А

Рисунок № 13 Б Рисунок № 13 В

Клинок стальной с четырехдольный. На пяте клинка в килевидном картуше с одной стороны нанесена надпись:«К.К.В.», а с другой стороны «З.О.Ф.1898 г.». с травлением узора фестончатого картуша характерным для кинжалов последующего образца 1904 г. Ножны: дерево, кожа, устье и наконечник, серебро, с глубокой гравировкой и лакским орнаментом, Рукоять: рог коричневый, заклепки и прибор – серебро с черневым орнаментом (21).

В 1900 г. Златоустовская оружейная фабрика выпустила кинжал отличающийся от предыдущих своими размерами. По конфигурации рукояти и длине отличается от ККВ кинжалов. На рисунке № 14 (А,Б, В), представлен кинжал образца 1900 г., общая длина клинка 534 мм; длина клинка его 384 мм; ширина у рукояти 36 мм; толщина клинка 5,2 мм; длина рукояти клинка150 мм. Клинок стальной четырехдольный (две узкие и две широкие). На пяте клинка в килевидном картуше аналогичном картушу образца 1898 г. с одной стороны травлением нанесена надпись: «К.К.В.», а с другой стороны «З.О.Ф.1900 г.».

Рисунок № 14 А

Рисунок № 14 Б Рисунок № 14 В

Ножны кинжала отсутствуют. К сожалению, клейма и травление плохо сохранились.

Кинжал для нижних чинов Терского казачьего войска 1900 г.. (9.С.301пп.209)

Рисунок № 15А(9.С.301пп.209).

Рисунок № 15 Б

Рисунок № 15 В

Клинок стальной четырехдольный (две узкие и две широкие). На пяте клинка с одной стороны травлением нанесена надпись в картуше готическими буквами «К.К.В.», с другой стороны «З.О.Ф.». Ножны кинжала: устье и наконечник стальные, устье состоит из скобы с кольцом. Рукоять кинжала из рога коричневого цвета, с тремя стальными заклепками.

Рисунок

№ 16

Рисунок

№ 16

Лишь в 1904 году был Высочайше утвержден образец шашки и кинжала для Кавказских казачьих войск /Приказ по Военному Ведомству № 133 от 13 марта 1904 г./(8.С.27-28), описание которых приведем полностью:

Кинжал состоит из следующих частей:

А. клинка; Б. - рукоятки; 3. - ножен.

А. Клинок.

Клинок состоит из: боевого конца, копьевидного очертания, с обоюдоострыми краями, средней части - обоюдоострой, имеющей с каждой стороны по две пары дол, начинающихся на расстоянии 1 1/4 вершка (55,5 мм.)от верхнего конца и идущих вдоль всей средней части; и хвоста, на котором имеются три отверстия для скрепления его с рукояткой. (см.рис.17 и 18).

Рисунок №17

Рисунок №18

Б. Рукоятка.

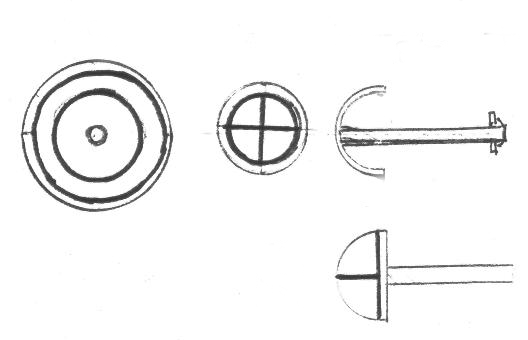

Рукоятка указанной на чертеже формы, состоит из двух половинок (щечек) буйволиного рога, мельхиорового наконечника овальной формы, с язычном и выступающим ободом, закрывающим устье ножен; трех металлических пуговиц, опрокинуто-чашкообразной формы, с чернью по кавказским рисункам, с припаянными посередине железными заклепками, проходящими обе щечки рукояти; бляшки мельхиоровой, круглой, с концентрическим кружком, чернью и дырой для железной заклепки и трех мельхиоровых отливных шайб (согласно чертежу) с дырой для заклепки, (см. рис. 19).

Рисунок №19

Рисунок № 20

Рисунок № 20

В. Ножны.

Ножны состоят из двух половинок легкой породы дерева; внутри имеют гнездо для помещения клинка, а снаружи обтянуты кожей /хозом/, покрытой лаком.

На ножнах прикрепляется латунный набор из белого металла, состоящий из верхнего и нижнего наконечников. Верхний наконечник прикрепляется к верхней части ножен заклепкою и имеет припаянную скобу, конец которой образует гнездо, для помещения ременной петли. Нижний наконечник прикрепляется к нижней части ножен заклепкою и оканчивается круглой пуговкою (См. Рис.20)(8. Стр. 28).

В есь

прибор на шашку, кинжал, пояс и портупею

изготавливался из латуни "с резьбой

под чернью по кавказскому образцу"(6.Стр.15).

Был утвержден также и орнамент на ножнах

и рукояти кинжала, разновидности которого

можно видеть на рисунках № 21-23, 26.

(10.Стр.116). Однако, как мы видим,

из

имеющихся

рисунков, придерживались его при,

изготовлении арматуры кинжала и ножен

не всегда. Это поясняется тем, что

приказом по Военному Ведомству (от

1909 г. № 518) генералам, штаб- и

- обер-офицерам и нижним чинам

разрешено иметь на вооружении шашки с

произвольными металлическими украшениями.

Рукоять и ножны кинжала в зависимости

от достатка владельца отделывались

серебряными, под чернь, деталями или

металлическим прибором

есь

прибор на шашку, кинжал, пояс и портупею

изготавливался из латуни "с резьбой

под чернью по кавказскому образцу"(6.Стр.15).

Был утвержден также и орнамент на ножнах

и рукояти кинжала, разновидности которого

можно видеть на рисунках № 21-23, 26.

(10.Стр.116). Однако, как мы видим,

из

имеющихся

рисунков, придерживались его при,

изготовлении арматуры кинжала и ножен

не всегда. Это поясняется тем, что

приказом по Военному Ведомству (от

1909 г. № 518) генералам, штаб- и

- обер-офицерам и нижним чинам

разрешено иметь на вооружении шашки с

произвольными металлическими украшениями.

Рукоять и ножны кинжала в зависимости

от достатка владельца отделывались

серебряными, под чернь, деталями или

металлическим прибором

из мельхиора и др.

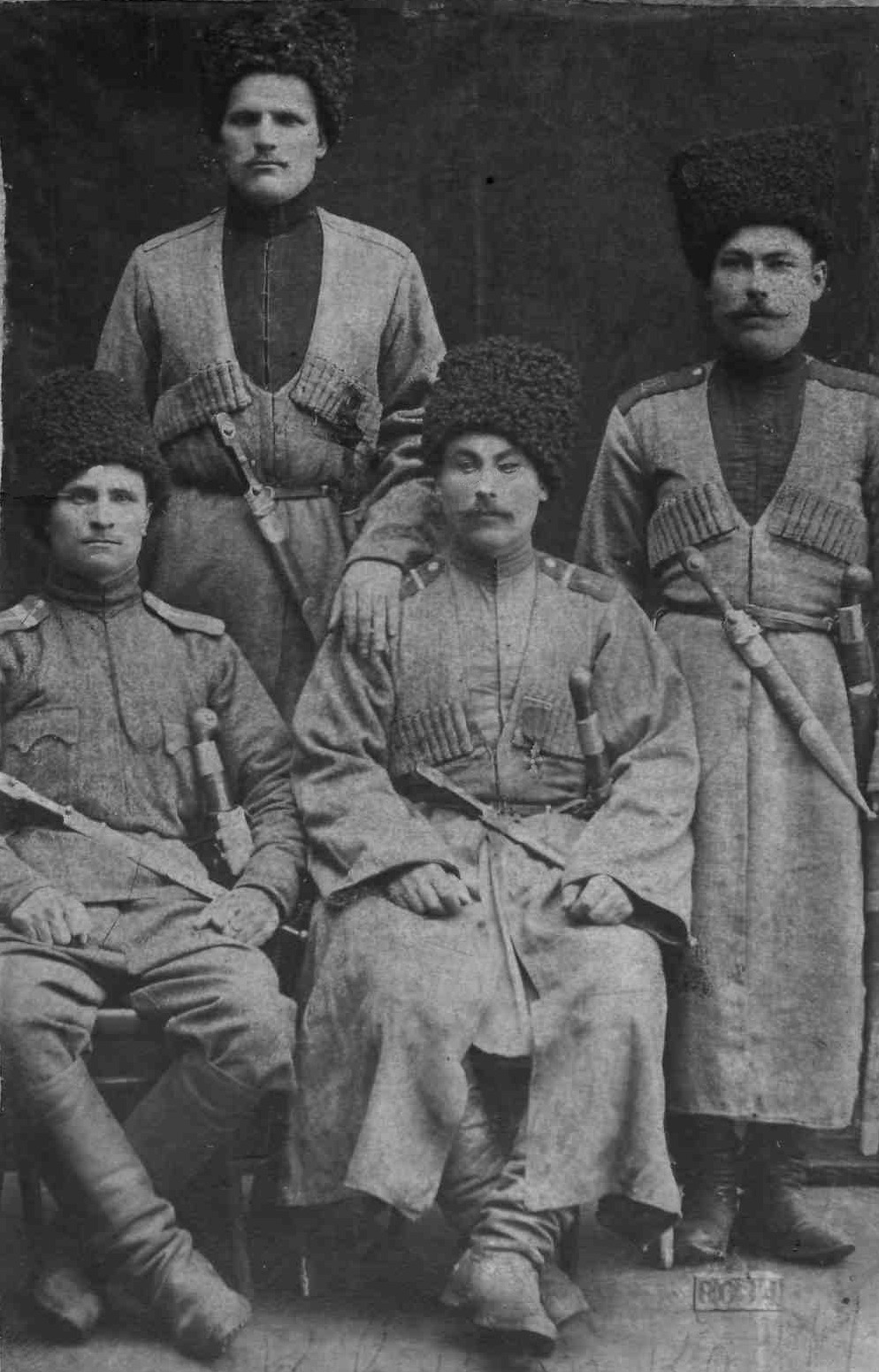

Казаки Кубанского Казачьего войска Лозько, Квитка, Кзонь и Алексеенко с кавказскими кинжалами и шашками и кинжалами Златоустовской оружейной фабрики. Первая мировая война (фото из архива автора).

Рисунок №20

Разновидности табельных узоров рисунка на приборе ножен кинжала.

Рисунок №21 Рисунок №22

Рисунок № 23

Рисунок № 23

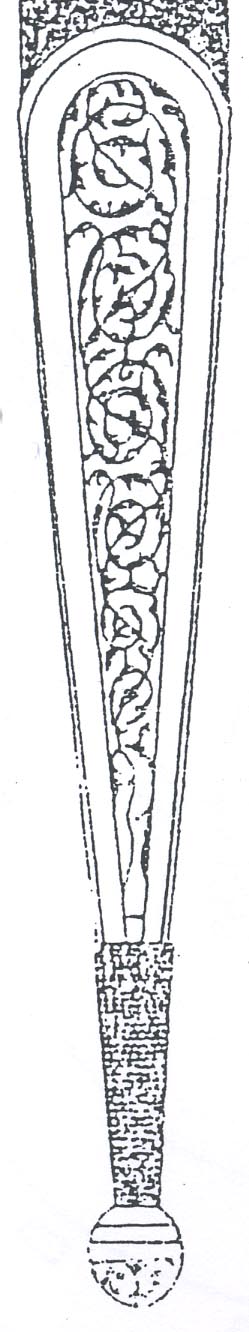

Рисунок № 24 Узоры на кинжале ЧКВ

Рисунок № 25 Узоры на кинжале ЧКВ 1874 г.

Рисунок № 26

Рисунок № 27