- •С.И. Кирюшин

- •Оглавление

- •О замеченных опечатках просьба сообщать по адресу

- •Станислав Иванович Кирюшин введение

- •2. Габаритный расчет.

- •4. Расчет объектива.

- •1. Обоснование выбора оптической схемы и определение основных оптических характеристик

- •2. Габаритный расчет

- •6. Определение диаметра полевой диафрагмы

- •7. Выбор окуляра

- •8. Определение диаметра объектива и его относительного отверстия

- •Значения полных диаметров линз

- •3 . Определение аберраций объектива

- •3.1. Определение аберраций окуляра

- •3.2. Вычисление аберраций призмы проведем по следующим формулам:

- •3.3. Определение аберраций объектива

- •4 . Расчет объектива

- •5 . Оценка качества изображения оптической системы призменного монокуляра

- •Л итература

2. Габаритный расчет

Г абаритный расчет проводится с целью получения исходных данных для расчета отдельных оптических узлов, последующего аберрационного расчета, а также для детальной разработки механической части всего проектируемого прибора.

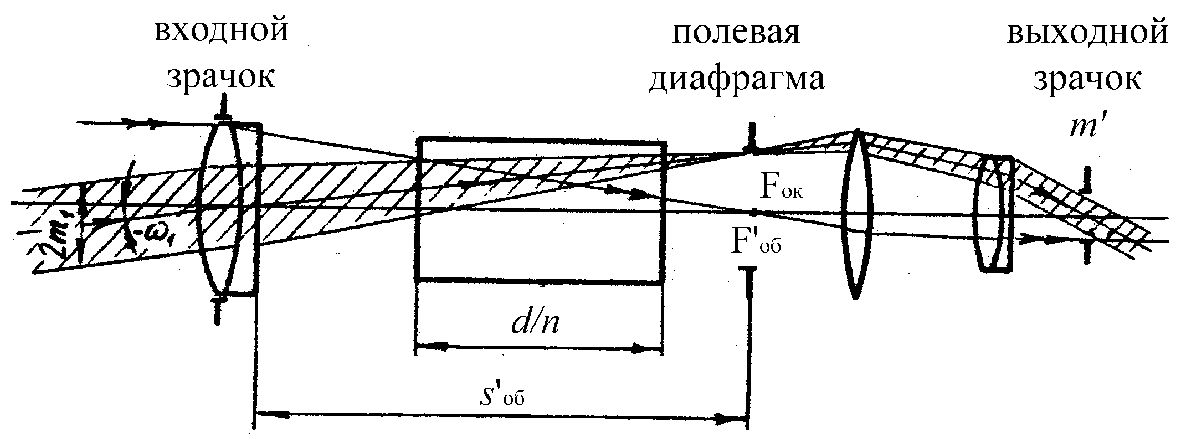

Для удобства расчета оптическую схему (рис. 10) монокуляра развернем по горизонтальной оси и заменим призму эквивалентной пластинкой *). На рис. 10 показаны осевой и наклонный пучки лучей, рассмотрение хода которых позволяет провести габаритный расчет. Для уменьшения размеров монокуляра, главным образом призмы, и достижения лучшего качества изображения на краю поля из всего наклонного пучка лучей, поступающего во входной зрачок под наибольшим углом 1, через систему пропускают только часть его, симметричную относительно главного луча. Ширина этой части наклонного лучка во входном зрачке измеряется величиной 2m1=K D, где D – диаметр входного зрачка, a K – коэффициент виньетирования, который в нашем примере равен 0,5.

Габаритный расчет проводится в следующем порядке:

1. Определение углового поля окуляра 2'

tg=Гт tg,

tg= -4·(-0,105) = 0,42, 2=45,6.

2. Определение фокусного расстояния окуляра f'ок

Фокусное расстояние окуляра определяется по формуле, найденной из совместного решения известных уравнений:

,

,

f'ок= 100 / [1–(–4)] = 20 мм.

3. Определение фокусного расстояния объектива f'об

f'об= – Гт f'ок ,

f'об= – (–4) 20= 80 мм.

4. Определение диаметра входного зрачка монокуляра

D= Гт D', D= 4·5 =20 мм

________________________________________________________________________

*) Сеткой пренебрежем, так как ее толщина по сравнению с толщиной призмы мала.

Рис. 10

5. Расчет призмы состоит в определении диаметра светового пучка лучей, который она должна пропустить, и места призмы между объективом и окуляром. Все остальные размеры отражательных призм даны в нормалях и справочниках для пучка лучей круглого сечения с наибольшим диаметром D (см. приложение 1).

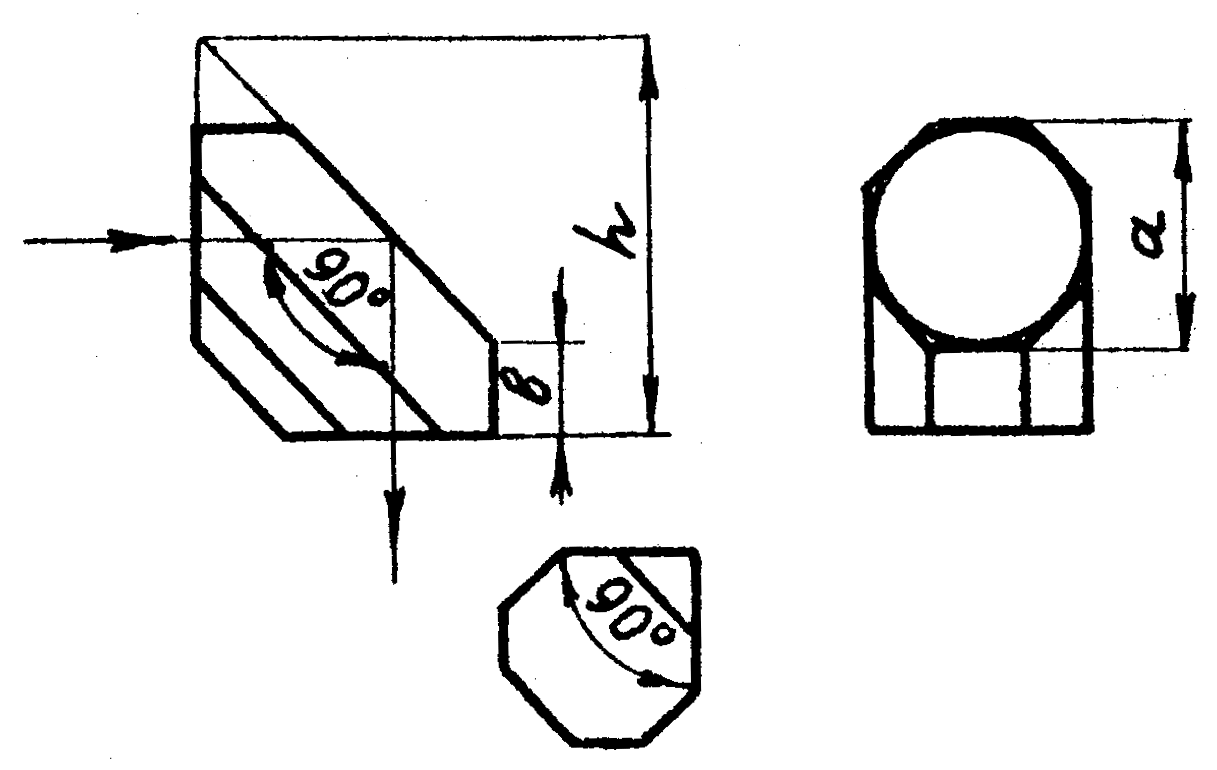

В нашем примере призма должна отклонить оптическую ось на 90°, следовательно, с учетом полного перевертывания изображения в монокуляре следует поставить, как уже говорилось, прямоугольную призму с крышей АкР-90 (рис. 11), основные размеры которой:

a=D; b=0,366 D; c=1,414 D; |

h d=1,732 D; k=d/D, |

(3) |

где d - длина хода луча в призме.

Рис.11

Следует помнить, что выгодно устанавливать заднюю грань призмы в передней фокальной плоскости окуляра [4], но при этом:

а) располагать эту грань слишком близко к фокальной плоскости нельзя, так как все дефекты стекла (пузыри, камни, мелкие царапины и пылинки) будут резко видны в поле окуляра и помешают наблюдению;

б) располагать входную грань призмы близко к объективу также нельзя, потому что, во-первых, двоение изображения после призмы вследствие неправильного изготовления угла крыши пропорционально расстоянию от входной грани до фокальной плоскости и, следовательно, потребуется очень жесткий допуск на изготовление угла крыши; во-вторых, призма будет иметь большие размеры, если она будет находиться в широкой части пучка.

Считают,

что наилучшим положением призмы будет

такое, при котором расстоянию от призмы

до фокальной плоскости в пространстве

изображений после окуляра соответствует

разность сходимостей в

10-20 дптр.

Расстояние

![]() ,

от фокальной плоскости окуляра до призмы

(рис. 12),

соответствующее разности сходимостей

в

диоптрий, можно определить по формуле

,

от фокальной плоскости окуляра до призмы

(рис. 12),

соответствующее разности сходимостей

в

диоптрий, можно определить по формуле

.

.

В нашем примере при f 'ок=20 мм разности сходимостей в одну диоптрию будет соответствовать =-0,4 мм, а разности сходимостей в 10-20 дптр – =-(48) мм. Примем =6 мм (15 дптр).

Рис.

12

Рис.

12

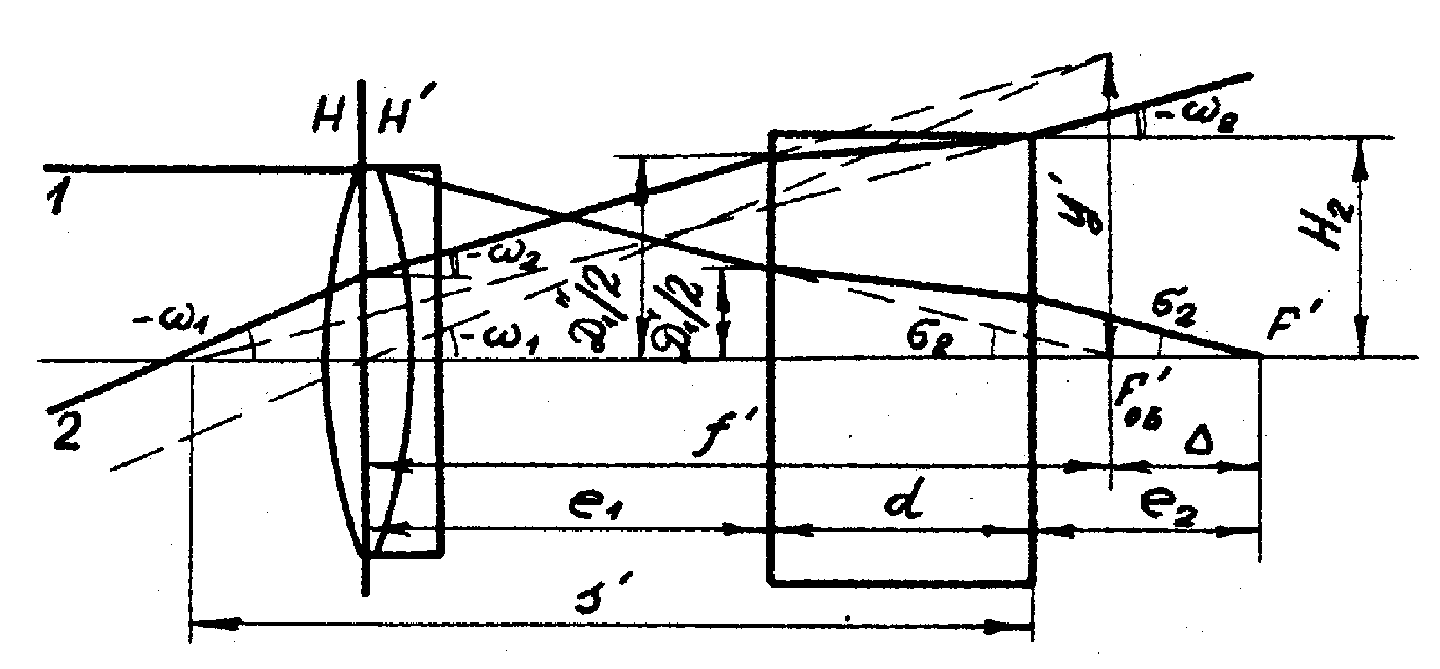

Для определения значения D рассмотрим ход лучей после объектива (см. рис. 12). Свободное отверстие на входной грани призмы может определяться ходом луча 1 (D'1), идущего через край входного зрачка параллельно оптической оси, или луча 2 (D1''), идущего под углом 1, и пересекающего плоскость входного зрачка на высоте m1:

|

(4) |

или

|

(5) |

Свободное отверстие на выходной грани определяется лучом 2,

D2=2(y+e2tg2)=2(e2tg2-f об tg1). |

(6) |

Углы лучей 1 и 2 с оптической осью после объектива находят по известной формуле tgk+1= tgk+hkФk.

Тогда tg2 = h1Ф1 = 10/80=0,125,

1=-6, tg1= -0,105,

tg2= tg1+m1Ф1,

2m1 =K D=0,520=10 мм,

tg2= -0,105+5/80 = -0,043.

Значение диаметра D2 вычисляют по формуле (6):

D2=2(-60,043+800,105)=16,3 мм.

Диаметры D1' и D1'' определяют по формулам (4) и (5), В нашем примере k=1,732, tg2=0,125, tg2=-0,043. Пусть призма будет изготовлена из стекла К8, показатель преломления для основного цвета nD=1,5163 *).

Расстояние s1=e2=6 мм,

![]() ,

s2=16,3/(-0,086)=-189,6 мм,

,

s2=16,3/(-0,086)=-189,6 мм,

![]() ,

,

![]() .

.

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) В таблицах Г.Г. Слюсарева за показатель преломления основного цвета принят nD.

Берем наибольшую величину D2, добавляем около 4 мм на фаски, крепление и юстировку и получаем D=16,3+3,7=20 мм. По формулам (3) определяем все размеры призмы: a=20 мм, b=7,32 мм, с=28,28 мм, h=34,64 мм, d=34,64 мм.

Определим расстояние e1 от задней главной плоскости объектива до призмы:

![]() ,

,

![]() .

.

Таким образом, размеры призмы и ее положение определены. В приложении 2 дан пример оформления чертежа на призму.

=1,732 D;

=1,732 D;

.

.