- •1. Основные понятия и стехиометрические законы химии

- •2 Эквивалентная масса (молярная масса эквивалента вещества)

- •3 Первый закон термодинамики

- •5 Понятие энтропии

- •6 Понятие об энергии Гиббса. Ее изменение в химических процессах.

- •7 Скорость химической реакции. Факторы влияющ. На скор. Хим. Реакции.

- •8 Равновесие в химических реакциях. Принцип Ле-Шателье.

- •9 Теория электролитической диссоциации

- •10 Теория электролитической диссоциации

- •11 Окислительно-восстановительные процессы. Понятие о степени окисления.

- •12 Классификация окислительно–восстановительных реакций. Пример

- •13 Квантово-механическая модель строения атома. Квантовые числа и их физический смысл. Атомные орбитали.

- •14 Типы химических связей

- •15 Ковалентная связь

- •16 Сигма, пи и дельта сязь.

- •17 Ионная связь. Направленность и ненасыщенность ионной связи.

- •18 Металлическая связь и ее характерные особенности.

- •19 Водородная связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная связь: длина и энергия водородной связи. Влияние водородной связи на свойства вещества.

- •20 Комплексные соединения, их образование и строение. Внутренняя и внешняя сфера комплексного соединения, комплексообразователь и его коронационное число, лиганды.

- •21 Номенклатура комплексных соединений. Катионные, анионные и нейтральные комплексы.

- •22 Теория строения органических веществ а.М. Бутлерова

- •23 Изомерия. Виды.

- •24 Предельные ув: общая характеристика, строение.

- •25 Химические свойства предельных ув.

- •26 Этиленовые ув : общая характеристика, свойства.

- •28 Правило Марковникова. Эффект Хараша.

- •29 Полимеризация алкенов.

- •30 Озонолиз этиленовых ув.

- •31 Ацетиленовые ув: общая характеристика, строение.

- •32 Реакция Кучерова для ацетиленовых ув.

- •33 Реакции присоединения ацетиленовых ув: гидрирование, галогенирование, галогеноводородом, гидратация.

- •34 Особенности ароматических ув. Правило Хюккеля.

- •35 Реакции замещения ароматических ув.

- •36 Механизм реакции замещения ароматических ув.

- •37 Реакции присоединения ароматических ув.

- •38 Ориентанты первого и второго рода. Примеры.

6 Понятие об энергии Гиббса. Ее изменение в химических процессах.

Энергия Гиббса (изобарно-изотермический потенциал). Во многих случаях самопроизвольные процессы (процессы, происходящие без подвода энергии от внешнего источника) в природе протекают при наличии разности потенциалов, например, разность электрических потенциалов, обусловливает перенос заряда, а разность гравитационных потенциалов – падение тела. Эти процессы заканчиваются при достижении минимума потенциала. Движущей силой химических процессов, протекающих при постоянных давлении и температуре является изобарно-изотермический потенциал, называемый в настоящее время энергией Гиббса и обозначаемый G. Изменение энергии Гиббса в химическом процессе определяется соотношением

ΔG = ΔH –TΔS, (2.16)

где ΔG – изменение энергии Гиббса химического процесса; ΔH – изменение энтальпии химического процесса; ΔS – изменение энтропии химического процесса; Т – температура в Кельвинах.

Уравнение (2.16) может быть представлено в следующем виде: ΔH = ΔG + TΔS. (2.17)

Смысл уравнения (2.17) в том, что часть теплового эффекта реакции расходуется на совершение работы (ΔG), а часть рассеивается в окружающую среду (TΔS).

Энергия Гиббса является критерием принципиальной возможности самопроизвольного протекания реакции. Если в ходе реакции энергия Гиббса уменьшается, то процесс может протекать в данных условиях самопроизвольно ΔG < 0. Процесс в данных условиях неосуществим, если ΔG > 0. Реакция является обратимой, т.е. может протекать и в прямом и в обратном направлении, если ΔG = 0 (термодинамическое условие химического равновесия).

Эти соотношения применимы также к фазовым равновесиям, т.е. случаям, когда в равновесии находятся две фазы (агрегатных состояния) одного и того же вещества, например, лед и жидкая вода.

Энтальпийный и энтропийный факторы. Процессы могут протекать самопроизвольно (ΔG<0), если они сопровождаются уменьшением энтальпии (ΔH<0) и увеличением энтропии системы (ΔS>0). Если же энтальпия системы увеличивается (ΔH>0), а энтропия уменьшается (ΔS<0), то такой процесс протекать не может (ΔG>0). При иных знаках ΔS и ΔН принципиальная возможность протекания процесса определяется соотношением энтальпийного (ΔH) и энтропийного (ТΔS) факторов.

Если ΔН>0 и ΔS>0, т.е. энтальпийная составляющая противодействует, а энтропийная благоприятствует протеканию процесса, то реакция может протекать самопроизвольно за счет энтропийной составляющей, при условии, что |ΔH|<|TΔS|.

Если, энтальпийная составляющая благоприятствует, а энтропийная противодействует протеканию процесса, то реакция может протекать самопроизвольно за счет энтальпийной составляющей, при условии, что |ΔH|>|TΔS|.

Влияние температуры на направление реакции. Изменение знака энергии Гиббса произойдет при

![]() (2.21)

(2.21)

Очевидно, что смена знака энергии Гиббса с изменением температуры возможна только в двух случаях: 1) ΔН>0 и ΔS>0 и 2) ΔН<0 и ΔS<0.

Стандартная

энергия Гиббса образования - ![]() это

изменение энергии Гиббса реакции

образования 1 моль соединения из простых

веществ, устойчивых при стандартных

условиях. Энергия

Гиббса образования простых веществ

принимается равной нулю. Стандартные

энергии Гиббса образования веществ

можно найти в соответствующих справочниках.

это

изменение энергии Гиббса реакции

образования 1 моль соединения из простых

веществ, устойчивых при стандартных

условиях. Энергия

Гиббса образования простых веществ

принимается равной нулю. Стандартные

энергии Гиббса образования веществ

можно найти в соответствующих справочниках.

Энергия Гиббса химической реакции. Энергия Гиббса является функцией состояния, т.е. ее изменение в процессе не зависит от пути его протекания, а определяется исходным и конечным состоянием системы. Следовательно, энергию Гиббса химической реакции (2.10) можно рассчитать по формуле

![]()

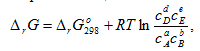

Если условия отличаются от стандартных, то для нахождения ΔrG может быть использовано уравнение изотермы Вант-Гоффа, которое для реакции (2.11) между газами записывается как

![]()

а между растворенными веществами -

(2.24)

(2.24)

где ![]() _ относительные парциальные

давления соответствующих веществ; сА,

сВ,

сD, cE _ концентрации

соответствующих растворенных веществ,

а, b, c, d – соответствующие

стехиометрические коэффициенты.

_ относительные парциальные

давления соответствующих веществ; сА,

сВ,

сD, cE _ концентрации

соответствующих растворенных веществ,

а, b, c, d – соответствующие

стехиометрические коэффициенты.

Если реагирующие вещества находятся в стандартном состоянии, то уравнения (2.23) и (2.24) превращаются в

![]()