- •Понятие менеджмента и школы управленческой мысли

- •Структура и характеристики внешней и внутренней среды организации

- •Власть и влияние в менеджменте.

- •Принятие решений как профессиональный инструментарий менеджера

- •Факторы, определяющие качество управленческих решений.

- •5.Временные ограничения.

- •Типы и причины конфликтов в организации. Управление конфликтами.

- •2 Категории способов управления конфликтом:

- •Методы менеджмента: содержание и области использования. Экономические методы управления

- •Организационно-распорядительные методы управления

- •Социально-психологические методы управления

- •Разнообразие моделей менеджмента: американская, японская, европейская.

- •Организационные структуры в менеджменте: типы организационных структур.

- •Лидерство в системе менеджмента

- •Понятие мотивации, содержательные теории мотивации

- •Механизм мотивации, процессуальные теории мотивации.

- •Планирование в менеджменте.

- •Полномочия в организации. Типы и виды

- •«За»: плюсы делегирования

- •«Против»: минусы делегирования

- •Коммуникации в организации

- •Влияние неформальных групп на организацию

- •Организационные изменения – модель процесса и причины сопротивления.

- •Виды и содержание стилей управления.

- •1.Немецкий психолог Курт Левин (конец 19-начало 20 в) выделил 3 стиля руководства:

- •2.Критерий ориентации на сотрудников или на выполнение задач.

- •Поведенческие подходы к стилям руководства

- •3 Стиля руководства:

- •Ситуационные подходы к стилям руководства.

- •Самоменеджмент руководителя

Ситуационные подходы к стилям руководства.

Ситуационный подход (начало 1960-х гг.) утверждает, что решающую роль для эффективности лидерства играют ситуационные факторы, при этом не отвергает важность личностных и поведенческих характеристик.

Были разработаны четыре ситуационных модели, которые помогли разобраться в сложностях процесса руководства: ситуационная модель руководства Фидлера, подход Митчела и Хауса «путь — цель», теория жизненного цикла Херси и Бланшара и модель принятия решений руководителем Врума-Йеттона.

Ситуационная модель руководства Фидлера.

Ф идлер

пытался установить зависимость между

эффективностью стилей, ориентированных

на задачу и ориентированных на людей,

от трёх параметров ситуации:

идлер

пытался установить зависимость между

эффективностью стилей, ориентированных

на задачу и ориентированных на людей,

от трёх параметров ситуации:

1. Власть руководителя, обусловленная его служебным положение (должностью). Власть облегчает задачу руководителя, но эффективность управления не повышает. Нехватка власти может негативно влиять на управление.

2. Характер выполняемого задания или структурируемость (и структурированность) задачи. Структурируемость задачи - чёткое знание этапов, последовательности операций, техники и технологии операций, сроки выполнения, стандартизация работ. Если есть хорошие должностные (служебные) инструкции, то задача руководителя упрощается: он высвобождает своё время для решения творческих, нестандартных задач;

3. Отношения руководитель-подчинённый - лояльность подчинённого по отношению к руководителю: пользуется ли руководитель авторитетом, уважают ли его в коллективе (деловой авторитет, личный).

Фидлер считает, что лидерский стиль остается относительно постоянным и почти не меняется во времени, т.к. в стиле отражена внутренняя мотивация на отношения с людьми или на работу.

Анализ показал, что в ситуациях 4-7 (условия умеренной благоприятности) лучших результатов добиваются лидеры с высоким НПР. В ситуациях 1, 2, 3 (условия наиболее благоприятные) и 8 (условия наименее благоприятные) добиваются лидеры с низким НПР.

Теория Фидлера установила два важных факта, связанных с обеспечением эффективного руководства.

-Руководители, ориентированные на выполнение задачи, обеспечивают более высокую производительность группы в благоприятных и неблагоприятных ситуациях. Руководители, ориентированные на отношения, обеспечивают более высокую производительность группы в промежуточных состояниях;

-Эффективность работы руководителя зависит как от степени благоприятности ситуации, так и от стиля лидерства.

Практические выводы теории Фидлера:

1. Оптимальным является подстройка руководителя и его стиля в зависимости от ситуации, т.е. в экстриме - "менять руководителя каждый раз, когда меняется ситуация";

2. Необходимо пытаться научить руководителя использовать разные стили.

3. Попытаться изменить группу, в том числе за счёт изменения её состава. Комментарии: не обязательно увольнять людей, можно просто перевести их в другой отдел;

4. Попытаться изменить ситуацию - прежде всего власть, характер задач. Это не всегда возможно.

Подход «путь—цель» Митчела и Хауса

Эффективный лидер помогает подчиненным идти путем, ведущим к желаемой цели. Если мотивация работника (уверенность в связи величины усилия и размера вознаграждения) поддерживается оптимальным лидерским стилем, то организация функционирует эффективно. В этой модели можно выбрать один из четырех стилей:

• директивный (объясняю, что и как делать, говорю что и когда от них ожидается, какое будет вознаграждение, разъясняю путь к вознаграждению);

• поддерживающий (обращение с подчиненными как с равными, помощь и поддержка в работе);

• ориентированный на достижения (установление напряженных, но притягательных целей, обоснование выгоды от достижения этой цели);

• участвующий (советы с подчиненными, привлечение их к участию в управлении).

На выбор стиля влияют следующие ситуационные факторы:

• качество подчиненных (вера в предопределенность результатов — в связи между трудовыми усилиями и вознаграждением, склонность к подчинению, способности);

• организационные факторы (содержание и структура работы, система формальной власти, культура группы).

Например, когда задачи или цели неясны руководителю, выгодно использовать участвующий стиль. Когда у подчиненных отсутствует возможность отличиться, то применяется стиль, ориентированный на достижения. Когда идет утомительная, рутинная и неинтересная работа, выгоден поддерживающий стиль. Если работник не ощущает связи усилия с вознаграждением, целесообразен директивный стиль.

|

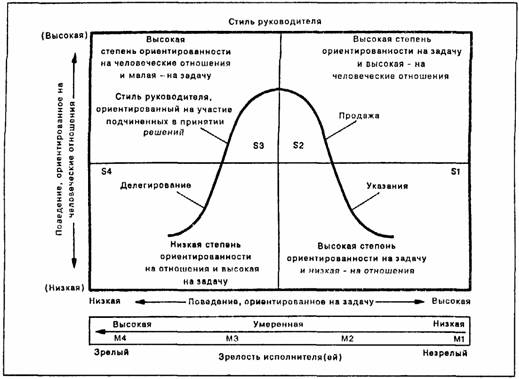

Теория жизненного цикла Херси и Бланшара

Зрелость последователей: • З1 — способны работать в незначительной степени, желают работать редко; • З2 — способны работать в некоторой степени, иногда желают работать; • З3 — способны работать в достаточной степени, работать желают часто; • З4 — способны работать в значительной степени, обычно желают работать. Стили руководства: • S1— указывающий (даю задания и проверяю исполнение); • S2 — убеждающий (объясняю и убеждаю); • S3 — участвующий (помогаю в работе, выступаю как партнер); • S4 — делегирующий (делегирую ответственность, переключаюсь с задачи и человека на развитие организации); • граница областей S2 и S3: необходима интенсивная работа с человеком.

|

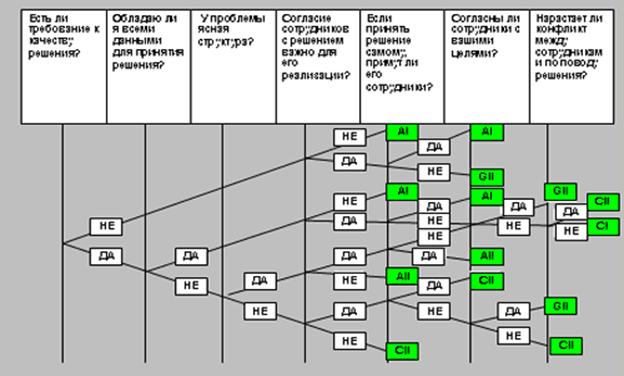

Модель принятия решений руководителем Врума-Йеттона

Модель принятия решений В. Врума и П. Йеттона концентрирует внимание на процессе принятия решений. Она выделяет пять стилей лидерства, представляющих континуум, от автократического стиля принятия решений (AI и АИ), консультативного (CI и СИ) и до группового (стиля полного участия) (GII):

А 1

- менеджер сам решает задачу и принимает

решение, используя имеющуюся у него

информацию;

А2 - менеджер сам решает

задачу, но сбор и первичный анализ

информации осуществляется подчиненными;

С1 - менеджер принимает решение путем

индивидуальных консультаций с отдельными

подчиненными;

С2 - аналогично стилю

С1, но консультации проводятся в групповой

форме;

G2 - решение принимает группа,

в которой менеджер играет роль

"председателя".

1

- менеджер сам решает задачу и принимает

решение, используя имеющуюся у него

информацию;

А2 - менеджер сам решает

задачу, но сбор и первичный анализ

информации осуществляется подчиненными;

С1 - менеджер принимает решение путем

индивидуальных консультаций с отдельными

подчиненными;

С2 - аналогично стилю

С1, но консультации проводятся в групповой

форме;

G2 - решение принимает группа,

в которой менеджер играет роль

"председателя".

Применение каждого из этих стилей зависит от ситуации (проблемы), для оценки которой разработаны семь последовательно используемых в процессе принятия решения критериев: значение качества решения; наличие достаточной информации и опыта у руководителя для принятия эффективного решения; степень структурированности проблемы; значение причастности подчиненных для принятия эффективного решения; вероятность поддержки автократического решения руководителя; степень мотивации подчиненных при решении проблемы; вероятность конфликта между подчиненными при выборе альтернативы.

Самые

эффективные стили лидерства зависят

от “зрелости” исполнителей. Зрелость

не следует определять в категории

возраста. Зрелость отдельных лиц и

групп подразумеваем способность нести

ответственность за свое поведение,

желание достигнуть поставленной цели,

а также образование и опыт в отношении

конкретной задачи, которую необходимо

выполнить.

Самые

эффективные стили лидерства зависят

от “зрелости” исполнителей. Зрелость

не следует определять в категории

возраста. Зрелость отдельных лиц и

групп подразумеваем способность нести

ответственность за свое поведение,

желание достигнуть поставленной цели,

а также образование и опыт в отношении

конкретной задачи, которую необходимо

выполнить.