- •Содержание

- •Глоссарий 7

- •Конспект лекционных занятий

- •3. Практические занятия

- •4. Лабораторные занятия

- •5. Самостоятельная работа студентов

- •7 Экзаменационные вопросы 181

- •8 Технические средства обучения 182

- •Список рекомендуемой литературы 182

- •1. Глоссарий

- •2 Конспект лекционных занятий модуль 1 Лекция № 1. Перспективы развития технологии органических веществ (2 часа)

- •0,5 О2 носн2-сн2он

- •О носн2-сн2nh2

- •Лекция № 2. Физико-химические основы термического крекинга

- •Лекция № 3. Физико-химические основы каталитического крекинга

- •Лекция № 4. Физико-химические основы каталитического риформинга

- •Лекция № 5. Физико-химические основы гидрогенизационных процессов

- •Лекция № 7. Химизм и механизм технологических процессов переработки нефтяных газов

- •Лекция № 8 Технологическое оборудование и технологическое оформление основных аппаратов процессов переработки органических веществ

- •Лекция № 10 Теоретические основы очистки нефтяных фракций

- •Лекция № 11 Адсорбционные и каталитические методы очистки

- •Лекция № 12 Очистка с применением избирательных растворителей

- •Лекция № 13 Депарафинизация масел и дизельных фракций

- •3. Практические занятия

- •Практическое занятие №1

- •Тема: Расчетные методы определения физико-химических свойств

- •И состава нефти и нефтепродуктов

- •Задачи для решения

- •Практическое занятие №2 Тема: Расчетные методы вычисления материального баланса процесса термического крекинга

- •Составление материального баланса

- •Задачи для решения

- •Практическое занятие №3 Тема: Составление материального баланса процесса каталитического крекинга

- •Задачи для решения

- •Практическое занятие №4 Тема: Составление материального баланса процесса каталитического риформинга

- •Задачи для решения

- •Практическое занятие №5 Тема: Расчетные методы вычисления материального баланса гидрогенизационных процессов

- •Задачи для решения

- •Практическое занятие №6 Тема: Расчетные методы вычисления материального баланса процесса полимеризационных процессов

- •Задачи для решения

- •Практическое занятие №7 Тема: Задачи и упражнения по составлению уравнений химических реакций, протекающих при алкилировании и изомеризации с указанием механизма ее протекания

- •Задачи для решения

- •Практическое занятие №8 Тема: Технологический расчет основных аппаратов установок переработки органических веществ

- •Число тарелок

- •Практическое занятие №9 Тема: Приближенные методы построения линии однократного испарения (ои)

- •Задачи для решения

- •Практическое занятие №10 Тема: Решение задач по теоретическим основам процесса очистки нефтяных фракций

- •Задачи для решения

- •Практическое занятие №11 Тема: Решение задач по депарафинизации нефтяных фракций

- •Задачи для решения

- •Практическое занятие №12 Тема: Решение задач по закономерностям получения гомогенных растворов

- •Задачи для решения

- •4. Лабораторные занятия лабораторная работа №1 Тема: Термический крекинг (пиролиз) углеводородов и составление материального баланса опыта

- •Описание установки и методика проведения работы

- •Лабораторная работа №2 Тема: Каталитический крекинг углеводородов и составление материального баланса опыта

- •Проведение работы

- •Оформление результатов работы

- •Методика проведения эксперимента

- •Приготовление алюмохромового оксидного катализатора

- •Методика выполнения работы

- •Лабораторная работа №5 Тема: Полукоксование

- •Описание установки и методика проведения работы

- •Лабораторная работа №6 Аппараты установок термических и каталитических процессов. Тема: Методы разделения и анализа продуктов реакций

- •Методика проведения работы

- •Методика проведения работы

- •Лабораторная работа №7 Тема: Разгонка нефти на ректификационном аппарате

- •Лабораторная работа №8 Тема: Очистка сырой нефти от влаги и механических примесей

- •Определение сухого остатка

- •Методика определения

- •Прокаленный остаток

- •Методика определения

- •Лабораторная работа №9 Тема: Депарафинизация бензиновой фракции карбамидным методом

- •Методика определения

- •Лабораторная работа №10 Тема: Адсорбционная очистка масляных дистиллятов

- •Порядок выполнения работ

- •5. Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателей (срсп) срсп №1. Реакционная способность органических соединений. Электронные эффекты

- •Срсп № 2. Классификация органических реакций

- •Срсп № 3. Характеристика основных механизмов реакций органических соединений

- •Срсп № 4. Образование пироуглерода и сажи

- •Срсп №5. Термические превращения углеводородов в жидкой фазе

- •Срсп №6. Процесс коксования нефтяного сырья

- •Срсп №7. Кислотный катализ

- •Реакции карбкатионов

- •Срсп №8. Классификация каталитических реакций и катализаторов

- •Энергия активации каталитической реакции

- •Срсп №9. Кинетика газофазных реакций в присутствии твердых катализаторов

- •Срсп №10. Теоретические основы подготовки и переработки газообразного сырья

- •6. Самостоятельная работа студентов срс

- •7 Экзаменационные вопросы

- •8 Технические средства обучения

- •Список рекомендуемой литературы

- •9.1 Основная литература

- •9.2 Дополнительная литература

Методика выполнения работы

Реактивы

Бензол, свободный от соединений серы 39 г

Водород (из баллона) 130 л

Катализатор — Ni/Сг2О3 (в таблетках) 100см3

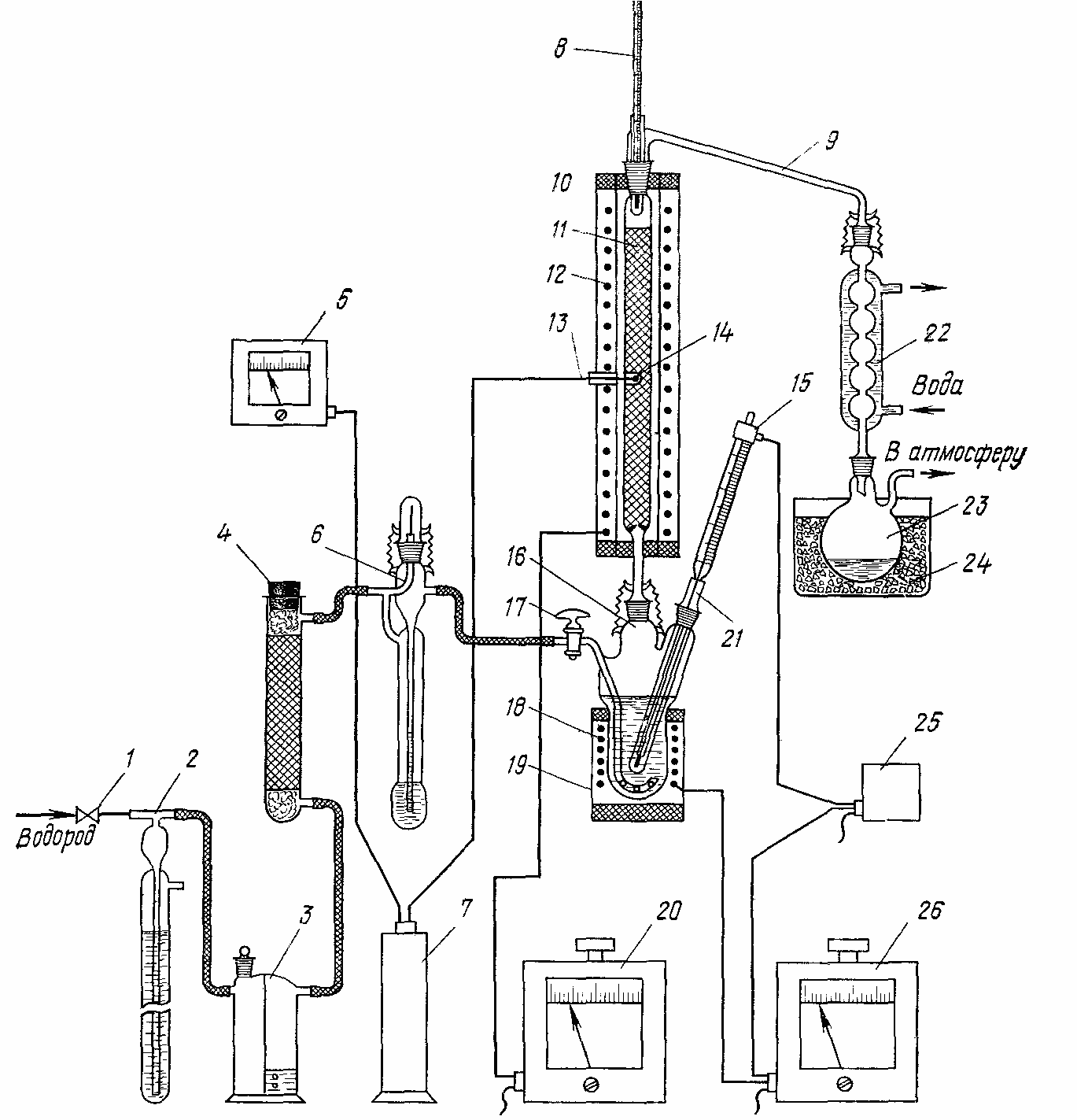

Бензол гидрируют на установке, схема которой приведена на рисунке 4. Установка состоит из игольчатого вентиля 1, гидравлического затвора 2, склянки Тищенко 3, трубки с безводным хлоридом кальция 4, милливольтметра 5, реометра 6, ледяных бань 7 и 24, термометра 8, переходника с карманом 9, реактора 11, электроспиралей 12 и 18, термопары 13, контактного термометра 15, испарителя 16, автотрансформаторов 20 и 26, съемного кармана 21, обратного холодильника 22, приемной колбы 23 и реле-регулятора 25. Перед началом опыта проверяют правильность сборки, герметичность всех соединений установки и убеждаются в надежной работе системы автоматического поддержания в испарителе заданной температуры. Реактор изготовлен из термостойкой стеклянной трубки внутренним диаметром 22 мм и длиной 300 мм, снабжен карманом 14 для термопары, выступами для удерживания катализатора и предохранительным кожухом 10. Испаритель 16 объемом реакционной зоны 60 мл также изготовлен из термостойкого стекла и снабжен барботером 17 для водорода, электроспиралью 18 для нагрева реакционной массы, съемным карманом 21 для контактного термометра и предохранительным кожухом 19.

Рисунок 4 - Установка для гидрирования бензола в газовой фазе:

1 – игольчатый вентиль; 2 – гидравлический затвор; 3 – склянка Тищенко с концентрированной кислотой; 4 – трубка с хлоридом кальция безводным; 5 – милливольтметр; 6 – реометр; 7, 24 – ледяные бани; 8 – термометр; 9 - переходник с карманом; 10, 19 – предохранительный кожух; 11 – реактор; 12 - электропечь; 13 – термопара; 14 – карман для термопары; 15 – контактный термометр; 16 – испаритель; 17 – барботер с краном; 18 – электроспираль; 20, 26 - автотрансформаторы; 21 – съемный кран; 22 – обратный холодильник; 23 – приемная колба; 25 – реле-регулятор

Отсоединяют переходник 9 от обратного холодильника и присоединяют его через колбу (емкостью 100 мл) к линии сброса водорода в атмосферу. Подают водород в установку со скоростью 50 мл/мин и включают обогрев реактора.

По достижении температуры в реакторе 200—210 °С увеличивают скорость подачи водорода до 800 мл/мин и при этой температуре восстанавливают катализатор до прекращения выделения воды и очистки стенок переходника 9 от влаги. Во время восстановления катализатора готовят ледяную баню 7. После прекращения выделения воды уменьшают скорость подачи водорода до 50 мл/мин, переходник 9 снова присоединяют к обратному холодильнику, а линию сброса водорода — к приемной колбе 23.

Условия проведения опыта следующие: температура в реакторе 200—210 °С, температура в испарителе 35 °С (при гидрировании фенола в реакторе 148—160°С, в испарителе 135°С), скорость подачи водорода 800 мл/мин.

Через горло для съемного кармана 21 наливают в испаритель 39 г бензола и включают обогрев испарителя. По достижении в испарителе заданной температуры (35°С) увеличивают скорость подачи водорода до 800 мл/мин. Момент увеличения скорости подачи водорода принимают за начало опыта. Гидрирование ведут до полного испарения бензола из испарителя и прекращения конденсации циклогексана в холодильнике. Затем уменьшают скорость подачи водорода до 50 мл/мин, выключают обогрев реактора и испарителя. Момент уменьшения скорости подачи водорода принимают за конец опыта. После охлаждения реактора до комнатной температуры прекращают подачу водорода, закрывают кран на барботере и выход из реактора после переходника 9. Вход и выход из реактора должны быть плотно закрыты, чтобы в него не мог проникнуть воздух.

Продукты реакции из колбы 23 переносят в предварительно взвешенную на технических весах колбу, определяют массу и показатель преломления. Зная показатель преломления чистого бензола и циклогексана и исходя из того, что для показателя преломления в смеси сохраняется правило аддитивности, вычисляют концентрацию образовавшегося циклогексана С, степень конверсии бензола X и потери У (в % масс.):

![]()

![]()

где

![]() (б),

(ц),

(р.м.) — показатели преломления бензола,

циклогексана и реакционной массы

соответственно; G2,

G1

—

масса поданного на реакцию бензола и

реакционной смеси соответственно, г;

М1,

М2,

М3

— молекулярные массы бензола,

циклогексана и водорода соответственно.

(б),

(ц),

(р.м.) — показатели преломления бензола,

циклогексана и реакционной массы

соответственно; G2,

G1

—

масса поданного на реакцию бензола и

реакционной смеси соответственно, г;

М1,

М2,

М3

— молекулярные массы бензола,

циклогексана и водорода соответственно.

Рассчитывают объем пропущенного водорода и степень его полезного использования.

Контрольные вопросы

Влияние катализаторов на протекание реакций гидрирования.

Температурный режим процесса.

Как определяют показатель преломления чистого бензола?

Литература

Одабашян Г.В. Лабораторный практикум по химии ТООНХС. М., Химия, 1982, с. 86-89.

Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. 10-е изд. М.. Химия, 1973, 717 с.