- •Глава I

- •§ 1. Общие сведения

- •§ 4. Нарушения в залегании пластов угля и боковых пород

- •§ 5. Угольные бассейны ссср

- •§ 6. Геологоразведочные работы

- •Глава II

- •§ 7. Общие сведения

- •§ 8. Вертикальные выработки

- •§ 9. Наклонные выработки

- •§ 11. Околоствольные дворы и kamei'bi

- •§ 12. Общие сведения

- •§ 13. Виды и источники энергии, применяемой в шахтах

- •§ 16. Струговые установки

- •§ 17. Проходческие комбайны и комплексы

- •§ 18. Погрузочные машины

- •Глава IV буровзрывные работы

- •§ 22. Паспорт буровзрывных работ

- •§ 23. Бурение шпуров и скважин

- •§ 24. Взрывчатые вещества

- •§ 25. Средства взрывания

- •§ 26. Хранение взрывчатых материалов и правила обращения с ними

- •§ 27. Доставка вм в шахту и к месту взрывных работ

- •Глава V

- •§ 28. Горное давление

- •§ 30. Крепление горизонтальных и наклонных горных выработок

- •§ 31. Проходка и крепление вертикальных шахтных стволов

- •Глава VI

- •§ 33. Общие сведения

- •§ 35. Взаимное расположение шахтных стволов

- •§ 36. Схемы вскрытия одиночных угольных пластов

- •§ 38. Способы подготовки шахтных полей

- •§ 39. Порядок разработки шахтных полей

- •Глава VII

- •§ 40. Классификация систем разработки

- •§ 41. Сплошные системы разработки

- •1 Иатональными скатами

- •§ 42. Системы разработки длинными столбами

- •§ 45. Управление горным давлением

- •Глава VIII

- •§ 47. Разработка пластов, опасных по внезапным выбросам угля (породы) и газа

- •§ 50. Разработка угольных пластов в условиях многолетней мерзлоты

- •Глава IX

- •§ 51. Общие сведения

- •§ 52. Системы разработки и способы выемки угля

- •§ 53. Технологические схемы, средства гидротранспорта и гидроподъема угля

- •Глава X

- •§ 54. Общие сведения

- •§ 55. Основные этапы открытой разработки

- •§ 56. Коэффициент вскрыши

- •§ 57. Основные элементы карьера

- •§ 58. Буровзрывные работы на карьерах

- •§ 59. Методы взрывных работ

- •§ 60. Основные средства механизации горных работ

- •§ 61. Карьерный транспорт

- •§ 62. Системы открытой разработки и их классификация

- •§ 63. Отвальное хозяйство на карьерах

- •Глава XI вентиляция шахт

- •§ 61. Атмосферный воздух и его составные части

- •§ 65. Метан и'нормы допустимого его содержания

- •§ 66. Метаноносность и метаноемкость угольных пластов

- •§ 67. Определение количества воздуха для проветривания подземных выработок

- •§68. Допустимая скорость движения воздуха в выработках

- •§ 69. Контроль качества рудничного воздуха

- •§ 70. Рудничная пыль

- •§ 72. Вентиляционные устройства для главного проветривания

- •§ 74. Способы и схемы проветривания глухих забоев подготовительных выработок

- •Глава XII

- •§ 75. Общие сведения

- •§ 76. Виды подземного транспорта

- •§ 78. Ленточные конвейеры

- •§ 81. Вспомогательный транспорт

- •§ 82. Подъем по вертикальным стволам

- •Глава XIII

- •§ 83. Общие сведения

- •§ 84. Освещение переносными светильниками

- •§ 85. Стационарное и местное освещение

- •§ 86: Шахтные ламповые

- •Глава XIV

- •§ 87. Общие сведения

- •§ 88. Эндогенные и экзогенные пожары

- •§ 90. Горноспасательная служба

- •§ 91. Техническое оснащение горноспасательных частей

- •§ 92. Готовность шахт к ликвидации аварий

- •Глава XV шахтный водоотлив

- •§ 93. Общие сведения

- •§ 95. Откачка шахтных вод на поверхность

- •Глава XVI

- •§ 96. Общие сведения

- •§ 97. Основные блоки поверхностного комплекса

- •Глава XVII

- •§ 98. Обшие сведения

- •§ 99. Продукты и показатели обогащения

- •§ 100. Основные операции обработки углей при обогащении

- •§ 101. Гравитационные методы обогащения

- •§ 102. Флотация углей

- •§ 103. Пневматическое обогащение

- •§ 104. Вспомогательные процессы

- •§ 105. Брикетирование углей

- •Глава XVIII

- •§ 107. Маркшейдерская служба

- •§ 108. Маркшейдерская документация

- •Глава XIX

- •§ 112. Общие сведения

- •§ 114. Прогрессивные технологические схемы разработки пластов на угольных шахтах

- •Глава XX

- •§ 115. Системы и методы сетевого планирования и управления

- •§ 116. Классификация систем сетевого планирования и управления

- •§ 117. Основные виды сетевых графиков

- •§ 118. Пути сетевых графиков

- •§ 119. Правила построения сетевых графиков

- •§ 120. Достоинства и недостатки способов построения сетевых графиков

- •§ 121. Область применения сетевых графиков

- •Глава XXI

- •§ 122. Общие сведения

- •§ 123. Автоматика. Основные понятия и определения

- •§ 124. Телемеханика. Основные понятия и определения

- •§ 125. Автоматизация технологических процессов и установок на у гол ьн ых шахтах

- •Глава VII. Системы подземной разработки угольных месторождений

- •§ 40. Классификация систем разработки

- •§41. Сплошные системы разработки

- •§ 42. Системы разработки длинными столбами

- •§ 43. Системы разработки наклонными слоями

- •§ 44. Щитовая система разработки

- •§ 45. Управление горным давлением

- •§ 46. Крепление очистных выработок

УДК 622.33.012.2/3(075)

Ляхов

Г. М. Разработка угольных месторождении.

Учебник для профтехобразования. 3-е

изд., перерзб. и доп. М.. Недра, 1984. 248 с.

Ляхов

Г. М. Разработка угольных месторождении.

Учебник для профтехобразования. 3-е

изд., перерзб. и доп. М.. Недра, 1984. 248 с.

Изложены основы разработки уголь.-.ых месторождений подземным и открытым способами. Даны краткие сведения о горных выработках и горных работах, производственных процессах и средствах механизации их выполнения, организации производства и труда.

В третьем издании (2-е изд.— 1978) расширено описание открытых работ и основ автоматизации производственных процессов, обновлено содержание разделов.

Для учащихся средних профессионально-технических горных училищ и может быть использован при профессиональном обучении рабочих на производстве.

Табл. 15, ил. 102, список лит. — 43 назв.

Рецензент —проф., д-р техн. наук М. И. Устинов (ИГД им. А. А. Скочинского)

ГЕОРГИИ МИРОНОВИЧ ЛЯХОВ РАЗРАБОТКА УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Редактор издательства О. И. Сорокина Переплет художника В. В. Евдокимова Художественный редактор О. А. Зайцева Технический редактор А. В. Трофимов Корректор Л. В. Сметанинц МБ № 5813

Сдано в набор 23.09.83. Подписано в печать 04.01.84. Т-03403

Формат 60X90'/i6. Бумага типографская № I. Усл. печ. л. 15,5 Усл. кр.-отт. 15,5

Уч.-изд. л. 16,95. Тираж 13 500 экз. Заказ 333.119-1Q423 Иона 80 коп.

Ордена «Знак Почета» издательство «Недра»,

103633, Москва. К-12. Третьяковский проезд. 1/19. Набрано в Московской типографии № 13 По «Периодика» ВО «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР но делам издательств, полиграфии и книжной

торговли, 107005, Москва, Б-5, Денисовский пер., дом 30. Отпечатано в Подольском филиале производственного объединения «Пернодпка». г. Подольск, у.* КярОЮ, .

2504030100-082 332_84 © Издательство «Недра,, 1984

043(01)-84 °

ВВЕДЕНИЕ

Горное дело —раздел техники, охватывающий комплекс процессов, необходимых для извлечения (добычи) из недр полезных ископаемых и для предварительной их обработки с целью использования в промышленности, на транспорте и в быту. Добыча полезных ископаемых в зависимости от условий их залегания может производиться открытым, подземным или подводным способом.

В зависимости от добываемых полезных ископаемых получили развитие такие отрасли горнодобывающей промышленности, как угольная, рудная, нефтяная, торфяная, газовая и др.

Угольная промышленность занимает одно из ведущих мест в народном хозяйстве СССР. Уголь применяется в большинстве отраслей народного хозяйства. Развитие химии, металлургии, энергетики зависит от обеспеченности их углем. Уголь в Советском Союзе широко используется и для коммунально-бытовых нужд. В химической промышленности он является исходным технологическим сырьем при получении таких продуктов, как пластмассы, смазочные средства различного назначения, искусственные красители, лекарственные вещества, капрон и др.

В металлургическом производстве широко применяется кокс, получаемый из коксующихся углей путем обработки их в коксовых печах. При получении кокса вырабатывается свыше 350 химических продуктов. Эти продукты являются в свою очередь исходным сырьем для ряда важнейших отраслей народного хозяйства.

В 1982 г. добыча угля достигла 716 млн. т. В «Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года» предусматривается значительно увеличить добычу угля. Опережающими темпами намечено развивать добычу угля наиболее эффективным открытым способом па основе широкого внедрения прогрессивной технологии и горнотранспортного оборудования большой единичной мощности. Предусматриваются создание мощностей в Кузбассе, сооружение объектов Каиско-АчинскогоиЭкибастузского топливно-энергетических комплексов и увеличение добычи угля в этих районах. Дальнейшее развитие получат подземная добыча угля, особенно угля для коксования, добыча гидравлическим способом, а также транспортирование угля по трубопроводам на большие расстояния. Предусматриваются наращивание мощностей шахтостроитель-ных организаций и повышение качества угля, поставляемого народному хозяйству. Намечено ускорить разработку и освоение серийного производства высокопроизводительных комплексов оборудования для выемки угля в сложных горно-геологических усло-

I* Зак. 123 о

виях

и проведения подготовительных выработок.

Предусматривается расширить создание

и внедрение автоматизированных средств

добычи угля на шахтах без постоянного

присутствия людей в очистных забоях.

Будут увеличены производственные

мощности угольного машиностроения, с

тем чтобы полностью удовлетворять

потребности народного хозяйства в

высокопроизводительном, надежном

горно-шахтном оборудовании и в запасных

частях к нему. Особое

внимание уделено улучшению условий

труда и техники безопасности.

Прирост объема добычи и переработки

угля предусматривается осуществить

в основном за счет повышения

производительности труда.

виях

и проведения подготовительных выработок.

Предусматривается расширить создание

и внедрение автоматизированных средств

добычи угля на шахтах без постоянного

присутствия людей в очистных забоях.

Будут увеличены производственные

мощности угольного машиностроения, с

тем чтобы полностью удовлетворять

потребности народного хозяйства в

высокопроизводительном, надежном

горно-шахтном оборудовании и в запасных

частях к нему. Особое

внимание уделено улучшению условий

труда и техники безопасности.

Прирост объема добычи и переработки

угля предусматривается осуществить

в основном за счет повышения

производительности труда.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР, учитывая особые условия труда в угольной и сланцевой промышленности и на строительстве шахт, приняли постановление «О предоставлении дополнительных льгот работникам угольной и сланцевой промышленности и шахтного строительства». В постановлении предусматриваются перевод рабочих, занятых на подземных работах, на действующих и строящихся угольных и сланцевых шахтах с особо тяжелыми условиями труда, на 30-часовую рабочую неделю, повышение оплаты труда этой категории рабочих, увеличение размеров пенсии по старости и т. п.

Основными направлениями технического прогресса в угольной промышленности в настоящее время являются: комплексная механизация и автоматизация производственных процессов при обеспечении безопасных и комфортных условий труда, повышение качества и снижение себестоимости угля.

В связи с этим разрабатываются научные основы проектирования и строительства шахт будущего — с большой производственной мощностью (7,5 млн. т в год и более), высокой производительностью труда, высокой концентрацией горных работ (одна-две лавы, обеспечивающие годовой план добычи угля), полной конвейеризацией транспортных операций от забоя до поверхности, безремонтным поддержанием горных выработок, применением агрегатов фронтального действия и т. д.

Для успешного развития угольной промышленности необходи мы высококвалифицированные кадры шахтеров, овладевших зна ниями по технологии добычи угля, знакомых с современными ма шинами и механизмами, применяемыми при разработке угольных месторождений. Для подготовки таких кадров и предназначен настоящий учебник. -**•»

Глава I

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ГЕОЛОГИИ

§ 1. Общие сведения

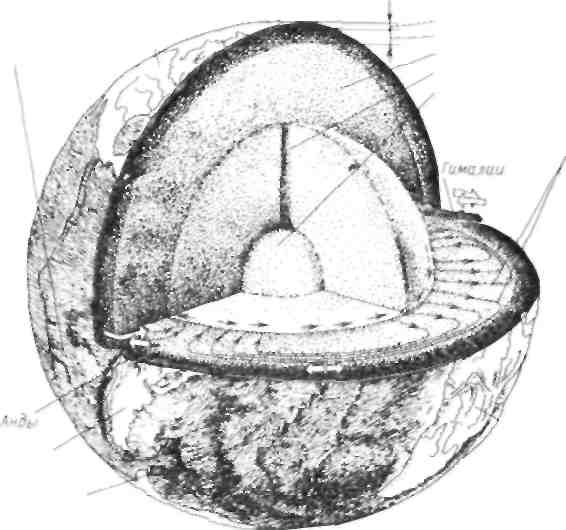

Строение Земли. Схематически Землю можно представить построенной из отдельных концентрических оболочек или сфер (рис. 1), из которых внутренняя, или ядро Земли, нам известна менее остальных. Вследствие значительной плотности она получила название барисферы в отличие от более легкой и тоступной нашему исследованию земной коры, называемой литосферой" Водная оболочка называется гидросферой, воздушная - атмосферой, и наконец, совокупность организмов, населяющих Землю, составляет биосферу.

С еверная

Америка

еверная

Америка

Земная кора Верхняя мантия Нижняя мантия жидкое ядро Твердое ядро Фрагмент предполагаемых конвекционных течений в мантии

восточно- \

Тихоокеанское

'Африка. Смещение плит

Южная Америка

Срединно-

Атлантический

хребет

поднятие

Рис. 1. Предполагаемое строение земного шара

Твердая

масса Земли, т. е. барисфера и литосфера,

составляет 93%, гидросфера — около

6,97% и атмосфера — только 0,03% массы земного

шара.

Твердая

масса Земли, т. е. барисфера и литосфера,

составляет 93%, гидросфера — около

6,97% и атмосфера — только 0,03% массы земного

шара.

Толщина литосферы колеблется от 30 до 80 км на материках и от 10 до 17 км под океанами и морями.

Горные породы. Земная кора сложена из горных пород, которые могут быть разделены на коренные породы и наносы.

Коренными называются породы, залегающие на месте своего первоначального образования. Наносы же образовались в результате разрушения коренных пород, отдельные частицы которых после этого либо оставались на месте, либо переносились поверхностными водами или ветрами на новое место, где они откладывались, образуя более или менее рыхлые породы.

Коренные породы по своему происхождению делятся на изверженные, осадочные и метаморфические.

Изверженные породы (гранит, сиенит, диорит, базальт) образовались при медленном остывании расплавленной магмы в глубине земной коры или на ее поверхности.

Осадочные породы (гравий, песок, галечник, известняк, глины, глинистые сланцы) образовались из продуктов разрушения ранее существовавших пород путем осаждения их под действием силы тяжести на дне водоемов.

Метаморфические породы (мраморы, гнейсы, кристаллические сланцы) образовались из изверженных или осадочных пород под воздействием высоких температур и давления, которым они подвергались при горообразовательных процессах.

Горные породы, используемые человеком для различных целей в естественном виде или после предварительной обработки, называются полезными ископаемыми. Породы, вмещающие полезное ископаемое или находящиеся в его толще, называются пустыми породами. Это понятие является относительным — одна и та же порода в разных условиях может быть полезным ископаемым пли пустой породой. Например, известняк, встречающийся при разработке пластов угля, считается пустой породой, а при специальной добыче сто для нужд металлургической промышленности (флюсы) он считается полезным ископаемым.

Происхождение ископаемых углей. Уголь (каменный, бурый, антрацит) по своему происхождению относится к осадочным горным породам. Он образовался из остатков растений, произрас ших десятки и сотни миллионов лет назад. Скопление остатков растений происходило в водоемах (озерах, заливах), где они покрывались отложениями песка, глины и других осадочных пород. В результате процессов обуглероживания (при затрудненном доступе кислорода) и уплотнения под действием силы тяжести покрывающих пород из остатков растений образовался уголь.

Кроме углерода, обладающего способностью гореть и при горении выделять тепло и являющегося основной составной частью угля, последний содержит кислород, водород, азот, а также фос-

6

фор, серу, золу и воду. Сера, фосфор, влага и зола —вредные примеси в угле, так как они понижают его качество.

Золой называют все минеральные негорючие примеси в каменном угле. Зольность каменного угля колеблется от 2 до 45%. Кроме уменьшения теплоты сгорания угля, зола осложняет работу котельных установок из-за большого количества получающихся числе сгорания угля шлаков. Зола также резко снижает качество получаемого из угля кокса, поэтому при добыче угля необходимо стремиться к снижению его зольности.

Одной из причин повышения зольности угля является засорение его пустой породой, поэтому для снижения зольности необходимо по возможности отделять породу от добытого угля.

£ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ УГЛЕЙ

В зависимости от содержания углерода и других составных частей ископаемые угли делятся на бурые, каменные и антрациты.

Бурые угли содержат сложные по составу гуминовые кислоты. Органическая масса бурых углей характеризуется относительно невысоким содержанием углерода (65—78%). Содержание водорода и азота в ней составляет соответственно 4,5—5,5 и 0,5—1,5%. Для бурых углей характерно высокое содержание влаги, они нестойки по отношению к высоким температурам, дают высокий выход летучих веществ п песпекшийся нелетучий остаток.

Каменные угли не содержат гумииовых кислот. В оргашшеской массе этих углей содержание углерода составляет 78—95п/о, водорода 3,5—5,5%, азота 1—3%. Выход летучих веществ из различных каменных углей колеблется в широких пределах (9—45%). Каменные угли обладают спекающимися свойствами, т. е. способностью зерен измельченного угля давать при нагревании более или менее связанный нелетучий остаток.

Антрациты содержат в органической массе более 95% углерода, 1—2,5% водорода и не более 1% азота. Выход летучих веществ в них менее 9%, твердый нелетучий остаток всегда песпекшийся. По внешнему виду антрациты легко отличить от каменных углей: они имеют блестящую поверхность и раковистый излом кусков. Антрациты значительно тверже каменных углей.

В зависимости от химических и технологических свойств различают следующие марки ископаемых углей: Д — длиннопламен-ный, Г — газовый, ГЖ — газовый жирный, Ж — жирный, КЖ — коксовый жирный, К—коксовый, К2 —коксовый второй; ОС — отощенный спекающийся, СС —слабоспекающийся, Т —тощий, А — антрацит.

Каменные угли марок Д, Г, ОС, Т и антрацит марки А в зависимости от размеров кусков делят на классы (табл. 1).

Ископаемые угли в зависимости от их физико-химических свойств й требований потребителей должны поставляться промышленностью и использоваться при определенных условиях, обязательных при проектировании угольных и других топливопотребля-

7

ющих предприятии, а также при планировании развития добычи, рассортировки и обогащения углей.

Основными показателями качества углей являются: зольность, содержание рабочей влаги, содержание мелочи и минеральных примесей, содержание серы, толщина пластометрического слоя, выход летучих веществ и характеристика нелетучего остатка, со-

Таблица I

по углу падения: пологие — до 18°, наклонные — от 19 до 35°, крутой а к.юнные — от 36 до 55° и крутые — от 56 до 90°.

Условия разработки пластов в основных угольных бассейнах страны по состоянию на конец 1982 г. характеризуются данными табл. 3.

Таблица 3

Бассейн

-

Йонецкий одмоековный

Ky:s

еЦКИЙ

Карагандинский

Печорский

В среднем по

СССР

k

|

Обозна- |

|

|

Наименование класса |

чение |

Размер куска, мы |

|

|

класса |

|

|

Плитный (антрацит) |

п |

|

100—300 |

Крупный |

к |

|

50—100 |

Орех |

О |

|

25—50 |

Мелкий |

м |

|

13-25 |

Семечко |

с |

|

6—13 |

Штыб |

111 |

|

Менее 6 |

Рядовой |

р |

0—200 |

— для подземных |

|

|

работ; 0—300 -для открытых работ |

|

держание фосфора,, механическая прочность, температура плавления золы, коэффициент размолоспособности и теплота сгорания. Сравнительная характеристика древесины, торфа, углей и антрацита приведена в табл. 2.

Таблица 2

|

Годержание влаги 11 сыром топливе, % |

Состав органической массы, % |

Теплота сгорания горючей массы, кДж/кг |

||

Топлипо |

углерод |

водород |

кислород и азот |

||

Древесина Торф Бурый уголь Каменный уголь Антрацит |

60 85—90 18—55 4—15 3-5 |

50 55—60 67—78 80—91 96 |

6 6—5,5 5—5,5 5—4,5 2 |

4 39—34,5 28—17 15—4,5 2 |

19 000 21 000—24 000 26000-31000 32 000—36 500 34 000—35 500 |

$ 3. ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЛЕГАНИЯ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ

Ископаемый уголь залегает обычно в форме пластов, толщина которых определяется по кратчайшему расстоянию (перпендикуляру) между почвой и кровлей и называется мощностью.

Правилами технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт угольные пласты разделяются на следующие группы:

по мощности: весьма тонкие — до 0,7 м, тонкие — от 0,71 до 1,2 м, средней мощности — от 1,21 до 3,5 м и мощные —свыше 3,5 м;

Глуб.ша раз- |

Мошность |

работки, м |

пласта, м |

612 |

1,14 |

65 |

2.53 |

289 |

2.63 |

418 |

2,76 |

472 |

2,35 |

467 |

1,63 |

Глубина подземной разработки угольных пластов с каждым годом увеличивается.

Распределение добычи угляч из действующих забоев (%) по углам падения и мощности пластов в 1982 г. характеризуется данными табл. 4.

Таблица 4 |

|

|

|

|

|

|

|

Пл! |

ст |

|

|

Угел падения пласта, градус |

весьма тонкий |

тонкий |

средней мощности \ |

нотный |

Всего |

ДО 18 19—35 36—44 45-90 |

2,4 0,2 0,1 0,9 |

21,6 2,4 0,5 2,4 |

44,7 6.8 1,2 2.7 |

9,6 1,9 0,5 2.1 |

78,3 11,3 2,3 8,1 |

Итого |

3.6 |

26.9 |

55,4 |

14,1 |

100,0 |

Различают общую и полезную мощность пласта. Общей называется вся мощность пласта, включая породные прослойки. Полезной считается мощность угля без прослойков.

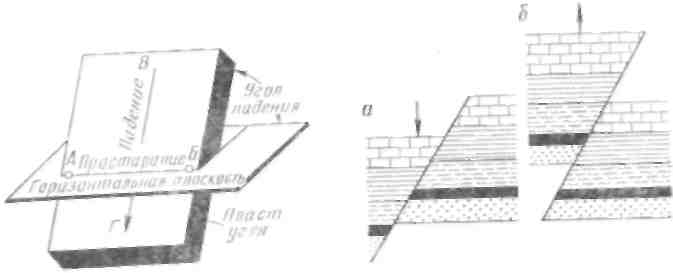

Направление линии пересечения плоскости пласта с горизонтальной плоскостью называется простиранием пласта. Линия АБ (рис. 2) пересечения пласта с горизонтальной плоскостью называется линией простирания.

Падением называется наклон пласта к горизонтальной плоскости. Линией падения называется линия, лежащая в плоскости пласта и перпендикулярная к линии простирания.

Угольные пласты в период своего образования располагались почти горизонтально. В дальнейшем при смятии земной коры под.

влиянием

горообразовательных процессов

положение пластов в пространстве

изменялось.

влиянием

горообразовательных процессов

положение пластов в пространстве

изменялось.

Угол, который образует пласт с горизонтальной плоскостью, называется углом падения. Он расположен между линией падения и ее проекцией на горизонтальную плоскость.

Рис.2 Элементы залегания пласта Р«* 3. Схема смещения пласта

Горные породы, в которых залегает пласт угля, называют боковыми породами.

Породу, лежащую под пластом угля (подстилающую пласт), называют почвой пласта, над пластом (покрывающую пласт) — кровлей пласта. У крутых пластов почву часто называют лежачим боком, а кровлю — висячим боком.