- •Ландшафты лунинецкого района

- •Аннотация

- •Анатацыя

- •Содержание

- •Глава 1. Понятие о ландшафте. Классификация ландшафтов Беларуси…..…8

- •Глава 2. Характеристика природных компонентов Лунинецкого района….20

- •Глава 3. Ландшафты Лунинецкого района……………………………….......32

- •Введение

- •Глава 1. Понятие о ландшафте. Классификация ландшафтов беларуси

- •Глава 2. Характеристика природных компонентов лунинецкого района

- •2.1 Геологическое строение и рельеф

- •2.2. Климат и воды

- •2.3. Почвенно-растительный покров и животный мир

- •Глава 3. Ландшафты лунинецкого района

- •Заключение

- •Список использованных источников

Глава 1. Понятие о ландшафте. Классификация ландшафтов беларуси

Ландшафт – это участок земной поверхности, однородный по своему происхождению и истории развития и ограниченный природными рубежами. Он характеризуется территориальной целостностью, генетическим единством, однородностью геологического строения, рельефа, климата, единообразным сочетанием гидротермических условий, почв, биоценозов [10].

Первые научные определения географического ландшафта принадлежат русским географам начала 20 в., в особенности Л. С. Бергу (1913), который видел в нём гармоническое сочетание природных компонентов (рельефа, климата, почв, растительного покрова), очерченное естественными границами, и рассматривал его как «географический индивид» и основной объект географического исследования. В зарубежной географической литературе термин «географический ландшафт» получил особенно широкое распространение в 20—30-х гг., причём употреблялся в разных значениях, преимущественно в отношении совокупности характерных внешних черт земной поверхности, включая различные проявления деятельности человека (обрабатываемые поля, селения, дороги и т.п.). Лишь отдельные, главным образом немецкие, географы (З. Пассарге, позднее К. Тролль) стремились определить ландшафт как некоторое природное единство.

В современной географии географический ландшафт понимается как природная система [11]. Разработка учения о ландшафте, главным образом в плане развития идей Л. С. Берга, привела к формулировке представления (часто называемого региональным) о географическом ландшафте как основной ступени в системе географических комплексов и целостной территориальной единице со строго ограниченным объёмом и содержанием.

Согласно этому представлению, развитому в 30—40-х гг. 20 в. Л. Г. Раменским, А. А. Григорьевым, С. В. Калесником и в дальнейшем подробно обоснованному Н. А. Солнцевым, В. Б. Сочавой и др., географический ландшафт есть конкретная территория, однородная по своему происхождению и истории развития, обладающая единым геологическим фундаментом, однотипным рельефом, общим климатом, единообразным сочетанием гидротермических условий, почв, биоценозов и закономерным набором морфологических частей — фаций и урочищ.

Некоторые географы (А. Г. Исаченко и др.) отмечают в качестве существенного критерия географического ландшафта его однородность и неделимость как в зональном, так и в азональном аспектах. Каждый географический ландшафт, в свою очередь, является составной частью более сложных таксономических единиц физико-географического районирования — зон физико-географических, стран, областей, провинций. Примеры географических ландшафтов в этом понимании — Минская возвышенность, Бельцская степь (Молдавия), Верхнетебердинский ландшафт (Большой Кавказ).

Некоторые исследователи (Д. Л. Арманд, Ю. К. Ефремов, Ф. Н. Мильков) трактуют географический ландшафт как общее понятие, не ограниченное таксономическими рамками, т. е. как синоним природного территориального комплекса. В этом смысле Л. г. можно назвать и степную зону, и Восточно-Европейскую (Русскую) равнину, и болотный массив.

Отдельные географы (Н. А. Гвоздецкий и др.) в понятие «географический ландшафт» вкладывают типологическое содержание, т. е. к одному ландшафту относят множество участков, которые могут быть территориально разобщены, но обладают сходством в существенных чертах природы (степной ландшафт, болотный ландшафт).

Географический ландшафт характеризуется сложной структурой, которая определяется, с одной стороны, взаимодействием слагающих его компонентов (геологического фундамента, воздушных масс, растительного покрова и др.), а с другой — входящих в него морфологических единиц (природных территориальных комплексов низших рангов), образующих в пределах ландшафта сопряжённые ряды.

Связи между компонентами и морфологическими частями ландшафтов выражаются в обмене веществом и энергией. Круговорот вещества и круговорот энергии, а также ритмические (суточные, сезонные и многолетние) изменения структуры ландшафта — существенные черты его динамики, охватывающей совокупность многообразных процессов (от простого механического перемещения вещества под действием силы тяжести до сложнейших преобразований его структуры во времени).

Необратимые смены ландшафтов происходят как под воздействием внешних факторов (изменения солнечной активности и общей циркуляции атмосферы, тектонические движения, наступания материковых льдов, морских трансгрессии), так и в силу внутренних причин, т. е. саморазвития ландшафта, обусловленного противоречивым взаимодействием его компонентов (например, зарастание водоёмов, прогрессирующее заболачивание или эрозионное расчленение и т.д.). Хозяйственная деятельность человека в той или иной мере изменила большинство ландшафтов Земли, сохранив, однако, основные естественные факторы их развития [10].

Ландшафты суши чрезвычайно многообразны; в зависимости от степени сходства (по генезису, структуре, морфологии) они могут быть классифицированы, т. е. объединены в типы (например, арктические, лесостепные), классы (равнинные, горные), подклассы (низменные, предгорные, низкогорные и др.), виды (например, восточно-европейские среднетаёжные низменные озёрно-ледниковые глинистые равнины с чернично-зеленомошными ельниками, заболоченными сосняками и верховыми болотами).

Изучение ландшафтов необходимо для разработки научных основ рационального использования природных условий и ресурсов, для улучшения, преобразования и охраны природы [11].

Первая классификация ландшафтов Белоруссии была опубликована В.А.Дементьевым и Г.И.Марцинкевич в 1968 г. Основным принципом классификации выдвигался генетический. Главный ее недостаток — отсутствие четкой системы классификационных единиц.

Современная классификация ландшафтов РБ разработана применительно к карте масштаба 1: 600000 (авторы Н.К.Клицунова, Г.И.Марцинкевич, Л.В.Логинова, Г.Т.Хараничева, научный редактор А.Г.Исаченко), опубликованной в 1984 г. В ней учтен опыт исследователей, воплотившийся в создании ландшафтных карт Казахстана, Украины, Литвы, Нечерноземного центра России (рис.4).

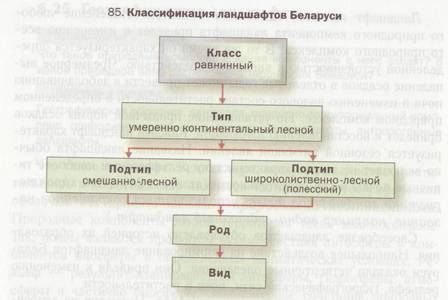

Рис. 1.1. Классификация ландшафтов Беларуси

Высшей классификационной единицей принят класс ландшафтов. Территория Белоруссии целиком расположена в пределах Восточно-Европейской платформы с равнинным рельефом и четко выраженной структурой широтных зон, поэтому ее ландшафты относятся к классу равнинных. Следующая единица — тип ландшафтов — выделена с учетом биоклиматических факторов. Положение территории Белоруссии в умеренных широтах с благоприятными условиями для произрастания лесов предопределило принадлежность ее ПТК к умеренно континентальному лесному типу ландшафтов. Вместе с тем протяженностью территории с севера на юг более чем на 500 км обусловлены изменения гидротермического режима в указанном направлении. На этом основании обособлено два подтипа ландшафтов: подтаежный (смешанно-лесной) и полесский (широколиственно-лесной). Первый подтип охватывает северную и центральную, второй — южную части республики. Граница между ними проходит по северной окраине Белорусского Полесья [10].

В пределах подтипов ландшафтов прослеживаются некоторые различия в соотношениях тепла и влаги. Так, в границах подтаежного подтипа коэффициент увлажнения, по Н.Н.Иванову, за теплый период (IV—X месяцы) на большей части 1—1,1, тогда как в полесском подтипе его значения меньше 1 (0,8—0,9). Сумма температур воздуха выше 10° в полесском подтипе ландшафтов на 150° больше, а осадков на 100—150 мм меньше, чем в подтаежном. Кроме того, имеются заметные различия в показателях средних температур января (1,5—4,5°) и июля (1—2°), продолжительности вегетационного периода (13—25 дней).

Отмеченные особенности гидротермического режима в первую очередь сказываются на характере растительного покрова. Зональность лесной растительности Белоруссии лучше всего проявляется в размещении темнохвойных еловых и широколиственных дубовых лесов, их сочетании и облике. С севера на юг происходит постепенное замещение еловых лесов дубовыми. В подтаежном подтипе ландшафтов доля ельников изменяется от 16 % на севере до 8 % на юге, дубрав — от 1,6 до 3,4 %. В полесском подтипе ландшафтов, напротив, участие дубрав увеличивается до 9,9 %, а ельников снижается до 0,5 % от всей лесопокрытой площади. Что касается сосновых лесов, занимающих свыше 50 % площади лесов рассматриваемых подтипов ландшафтов, то их размещение азонально и обусловлено господством песчаных почвогрунтов. Последние, как известно, в значительной мере нивелируют зональные контрасты между ландшафтами и служат проводниками более северных из них к югу. Этим объясняется широкое развитие в Полесье болот и светлохвойных лесов.

В направлении с севера на юг постепенно исчезают элементы бореальной флоры и все большее преобладание получают западноевропейские виды: в подлеске жимолость и можжевельник обыкновенный замещаются бересклетом европейским, ракитником русским, дроком красильным и германским.

На фоне геоботанических различий не столь четко видна пространственная дифференциация почвенного покрова. Дело в том, что как в подтаежных, так и в полесских ландшафтах характерен дерново-подзолистый тип почв, оптимальные условия для формирования которых складываются под пологом смешанных лесов. Под широколиственными лесами обычно развиваются бурые или серые лесные почвы. В Белорусском Полесье эта закономерность нарушается в связи с особенностями его геолого-геоморфологического строения. Господство песчаных почвогрунтов, обедненных элементами питания, способствовало произрастанию сосновых лесов и появлению дерново-подзолистых почв легкого механического состава [10].

В условиях низменного рельефа с близким уровнем залегания грунтовых вод создаются благоприятные условия и для процессов заболачивания. Это обстоятельство предопределило широкое распространение полугидроморфных и гидроморфных почв, на долю которых приходится более 70 % всех почв Полесья. В подтаежном подтипе ландшафтов доля автоморфных почв заметно возрастает, а полугидроморфных и особенно гидроморфных сокращается. Преобладание моренных и покровных отложений суглинистого механического состава обусловило и более высокий удельный вес в подтаежных ландшафтах суглинистых почв. Таким образом, почвенный покров в рассматриваемых подтипах ландшафтов существенно различается.

Сказанное позволяет сделать выводы:

Подтаежный подтип ландшафтов сформировался под влиянием зональных закономерностей и отражает характерные черты природных зон;

Формирование полесского подтипа ландшафтов связано в первую очередь с геолого-геоморфологическими особенностями территории, что предопределило своеобразие почвенно-растительного покрова и структуры более мелких ПТК.

Следующая единица классификации — роды ландшафтов, объединяющие сходные по генезису и времени образования ПТК (холмисто-моренно-эрозионные, моренно-зандровые, аллювиальные-террасированные и др.). Исключение — нерасчлененные комплексы, выделение которых на уровне родов ландшафтов сопряжено с некоторым отступлением от генетического принципа. Нерасчлененные комплексы речных долин и нерасчлененные комплексы с преобладанием болот в определенной мере азональны и не укладываются в границы подтипов, как все прочие роды ландшафтов. Кроме того, в их границах нередко объединены разновозрастные элементы. Например, небольшие реки 3—4-го порядков имеют широкую (100—300 м) пойму, развитие которой продолжается и в настоящее время. Она обрамлена узкими локальными террасами голоценового возраста, которые нередко сопровождаются узкими придолинными зандрами времени отступания валдайского ледника. Расчленять все эти элементы и показывать их на карте среднего масштаба нецелесообразно, совсем не картографировать — методически неверно.

Еще более сложная ситуация характерна для нерасчлененных комплексов с преобладанием болот. Болота различаются по способу образования, возрасту, типам питания. Они сформировались на разных по генезису отложениях: озерных, озерно-аллювиальных, озерно-болотных. Очень часто в пределах болотных массивов, особенно на юге республики, наблюдается большое количество останцов надпойменных террас, участков водно-ледниковых и моренных равнин, камов. Такая сложность внутреннего строения и обусловленная этим мелкоконтурность болот заставили избрать для их картографирования условный прием — выделять в виде нерасчлененных комплексов с преобладанием болот.

Помимо ведущего — генетического фактора, род ландшафтов обособляется с учетом ряда дополнительных признаков — степени дренированности территории, типов почв и растительных формаций. Сельскохозяйственные угодья, представленные во всех без исключения родах ландшафтов, в названиях последних опущены [10].

Роды ландшафтов занимают строго определенную гипсометрическую ступень и в их положении над уровнем моря прослеживается четкая закономерность. Одни из них — низменные — приурочены к низким абсолютным отметкам (85—150 м), другие — возвышенные — к максимальным (200—345 м), третьи — средне-высотные (150—200 м) занимают промежуточное положение. Так как низменные, средневысотные и возвышенные ландшафты объединяют по несколько родов ландшафтов, они выделяются в качестве промежуточной классификационной единицы, названной группой родов.

Следует отметить одну деталь, свойственную группе возвышенных ландшафтов: в их состав входят несколько контуров с абсолютными отметками 160—200 м. Это участки Браславской, Освейской, Ушачско-Лепельской возвышенностей, в пределах которых обнаружены значительные депрессии в кровле коренных пород, образовавшиеся в результате экзарационной деятельности ледника. По данным Е.П.Мандер, переуглубление доантропогенового ложа в районе г. Браслава составляет 70 м, г.п. Чашники — 122 м ниже уровня моря. Все прочие выделы возвышенных ландшафтов имеют абсолютные отметки выше 200 м и таким образом полностью соответствуют понятию о возвышенности, принятому в геоморфологии.

Внутри родов вычленяются подроды ландшафтов, ведущим признаком обособления которых является характер поверхностных четвертичных отложений. В этом плане территория республики достаточно разнообразна. На значительной ее части на поверхности выступают мощные толщи водно-ледниковых и аллювиальных песков, которые особенно распространены в центральной и южной Белоруссии. На севере республики в поверхностном залегании более типичны озерно-ледниковые и моренные отложения. Эти и другие типы четвертичных отложений перекрыты маломощными покровными отложениями — водно-ледниковыми супесями и суглинками, лёссовидными суглинками. В некоторых родах ландшафтов, особенно в зоне валдайского оледенения, они носят прерывистый характер. В целом в распространении покровных отложений обнаруживаются закономерности, подчиняющиеся провинциальным особенностям: в подтаежном подтипе ландшафтов они сменяют друг друга с запада на восток.

Понятно, что литология поверхностных отложений оказывает решающее влияние на механический состав почв и степень сельскохозяйственной освоенности территории. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в подроде с поверхностным залеганием песков доминируют дерново-подзолистые песчаные почвы, распаханные ограниченно (менее 10 % площади ландшафта) или выборочно (10—30 %), в подроде с поверхностным залеганием супесчано-суглинистой морены — дерново-подзолистые супесчано-суглинистые почвы, значительно (30—50 %) распаханные, а в подроде с покровом лессовидных суглинков — дерново-палево-подзолистые суглинистые почвы, преимущественно распаханные (более 50 %).

Ведущим признаком выделения самой мелкой единицы классификации — вида ландшафтов — выступает мезорельеф, дополнительным — характер растительности на уровне групп растительных ассоциаций. Разнообразие мезорельефа и, следовательно, видов ландшафтов обусловлено главным образом историей формирования ландшафтов и тем самым подчинено родовым категориям. Например, для холмисто-моренно-озерных и камово-моренно-озерных ландшафтов типичны виды с мелкохолмисто- и средне-холмисто-грядовым рельефом, для холмисто-моренно-эрозионных, камово-моренно-эрозионных — с мелко- и среднехолмистым, платообразным, мелкохолмисто-увалистым, а для вторично-водноледниковых — с плоским, плоско-волнистым, волнистым. Вместе с тем встречаются и такие формы рельефа, которые зависят от характера покровных отложений и обусловленных ими геоморфологических процессов. Так, эоловые формы рельефа (бугристо-волнистый вид ландшафта) формируются при наличии мощных рыхлых песков, перевеваемых ветром. Суффозионные западины обычно приурочены к лессовым и лёссовидным отложениям и их обилие позволило выделить волнисто-западинный вид в пределах ландшафта лёссовых равнин. Что касается растительности внутри вида, то она представлена обычно несколькими группировками, что предопределено разнообразием мезорельефа, почв, степени увлажнения территории [11].

Ландшафтная карта Беларуси и классификация ландшафтов положены в основу ландшафтного районирования территории республики. Это районирование заключается в выявлении пространственной дифференциации и возможностей интеграции природных территориальных комплексов любого участка географической оболочки. По сочетанию однородных ландшафтов, сформировавшихся преимущественно в однотипных условиях, оконтурены ландшафтные районы. Границы районов не случайны, они отражают генетические и динамические связи ландшафтов. Районы индивидуальны и имеют собственные названия. Всего выделено 55 ландшафтных районов. Близкие по ландшафтной структуре и генезису районы объединены в ландшафтную провинцию. Всего в республике выделено 5 провинций, которые характеризуются территориальным преобладанием, двух-трех ландшафтов. В свою очередь провинции объединены в две подзоны — подтаежных и полесских ландшафтов.

В связи с воздействием человека на природу в науку вошли и получили широкое распространение понятия "антропогенный ландшафт" и "культурный ландшафт" [11].

По типу использования ландшафтов, а следовательно, и направленности антропогенного изменения их можно разделить на три группы:

Сельскохозяйственные ландшафты - это ландшафты, измененные в процессе сельскохозяйственного труда населения (растениеводство, животноводство и другие отрасли). Под влиянием человека естественный растительный покров в них заменяется полевыми и луговыми культурами, а также фруктовыми садами, пасеками и т. п. Все это существенно изменяет природную систему. Особенно сильно трансформируется тепловой и водный режим территории. Так, испарение и сток в сельскохозяйственных ландшафтах происходит интенсивнее, чем на территориях, покрытых лесом. На полях задерживается меньше влаги, но тепловой обмен выражен ярче, поскольку приток радиации на поверхность больше, чем в лесу. Это оказывает влияние на деятельность микроорганизмов, на характер процессов почвообразования и др.

Лесохозяйственные ландшафты - это ландшафты, измененные в процессе лесопользования. Наименее нарушены геосистемы, в которых преобладают леса, имеющие водоохранное, почвозащитное значение.

Горнопромышленные ландшафты - это ландшафты, измененные в результате добычи полезных ископаемых, главным образом открытым способом. В данных системах происходит коренное изменение литогенной основы ландшафтов, почв, растительности.

Кроме указанных групп, по типу использования выделяются также следующие виды антропогенных ландшафтов: водохозяйственные - используемые в целях ведения водного хозяйства и изменяемые в процессе мелиоративного строительства; рекреационные - используемые и изменяемые в процессе организации отдыха населения; застроенные территории - экосистемы городов и сельских поселений.

Геотехническими называют системы, в которых в составе единого целого функционируют элементы природы и техники, контроля, регулирования, управления. Данный подход сформулировался на основе изучения взаимодействия крупных гидротехнических сооружений с ландшафтами прилегающих территорий (водохранилища ГЭС и ландшафт, каналы и ландшафт).