- •Раскройте назначение и состав радиоствола.

- •Приведите структурную схему ствола двусторонней радиосистемы передачи.

- •Опишите структурную схему ретранслятора.

- •Дайте характеристику и план распределения частот в дуплексном стволе радиосистемы передачи.

- •Назовите причины искажений сигналов в радиосистемах передачи.

- •Дайте определение канала передачи радиосигналов и опишите его общую структуру.

- •Опишите состав радиотракта канала передачи.

- •Раскройте содержание энергетического бюджета канала связи.

- •Приведите классификацию радиосистем передачи по принадлежности к различным службам и по назначению.

- •Назовите диапазоны используемых радиочастот или радиоволн при построении радиосистем передачи.

- •Приведите классификацию радиосистем по виду передаваемых сигналов и способу разделения каналов.

- •Приведите классификацию радиосистем по виду модуляции несущей.

- •Раскройте классификацию систем по пропускной способности.

- •В чем заключается особенность пропускной способности спутниковых систем передачи.

- •Приведите классификацию радиосистем передачи по характеру используемого физического процесса в тракте распространения радиоволн.

- •Какой радиоканал называется идеальным каналом, и какие его особенности?

- •Охарактеризуйте параметры телекоммуникационных каналов.

- •Дайте определения основных параметров качественных телекоммуникационных каналов и систем.

- •Чем определяется пропускная способность канала связи?

- •Поясните содержание и график фундаментальной границы Шеннона.

- •Проведите сравнительную характеристику спектральной эффективности различных типов цифровой модуляции, используемых в радиорелейных и спутниковых системах передачи.

- •Назовите и поясните критерии помехоустойчивости телекоммуникационных каналов фиксированной связи.

- •Дайте характеристику критериев помехоустойчивости спутниковых цифровых систем передачи вещания стандарта dvb-s.

- •Назовите и поясните критерии помехоустойчивости аналого-цифровых радиорелейных систем передачи.

- •Дайте характеристику надежности функционирования канала связи.

- •В чем отличие в определении надежности для телекоммуникационных систем без ремонта (восстановления) и с возможностью их восстановления.

- •Ответы:

- •4.3.2. Рефракционные замирания интерференционного типа

- •4.3.3. Интерференционные замирания из-за отражений

- •4.3.4. Замирания из-за экранирующего влияния слоистых неоднородностей тропосферы

- •Замирания из-за влияния диаграммы направленности антенн. Потери усиления антенн.

- •Замирания из-за ослабления сигнала гидрометеорами. Ослабление сигнала в дожде, снеге, граде, в туманах и облаках.

- •4.4.6.1. Ослабления сигнала в дожде

- •Ослабления в дожде

- •Для сухого снега и дождя

- •Эффективная длина трассы.

- •Замирания из-за поглощения в горах, в песчаных и пыльных бурях.

- •При вертикальной поляризации

- •Профиль, просвет и классификация трасс.

- •Медленные и быстрые замирания.

- •Интерференционные формулы для расчета множителя ослабления.

- •Коэффициент отражения от земной поверхности.

- •Частотная селективность множителя ослабления.

- •Общие положения при распределении радиочастотного ресурса для использования радиорелейными системами передачи.

- •Планы частот радиорелейных станций. . Планы частот радиорелейных станций

- •Влияние кросс-поляризационной избирательности и частотной избирательности фильтров на выбор плана частот.

- •Формулы расчета рабочих частот радиорелейных станций.

Для сухого снега и дождя

f, ГГц |

8 |

11 |

15 |

18 |

25 |

35 |

|

, дБ/км для |

сухого снега |

0,007 |

0,011 |

0,02 |

0,031 |

0,036 |

0,28 |

дождя |

0,085 |

0,24 |

0,5 |

0,78 |

1,5 |

2,6 |

|

4.4.6.3. Ослабление сигнала в мокром снеге

Коэффициент ослабления в мокром снеге в среднем примерно такой же, как и в дожде равной интенсивности. В отдельные периоды времени при возникновении крупных мокрых хлопьев значения γ для мокрого снега оказываются в 5 – 10 раз большими, при этом наиболее вероятные значения м.с.=(46)д.

Эксперименты показывают, что во многих климатических районах при f<20 ГГц вероятность появления глубоких замираний из-за ослабления в мокром снеге, отмечаемая в самые неблагоприятные месяцы, значительно меньше, чем из-за дождей.

4.4.6.4. Ослабление сигнала в туманах и облаках

Коэффициент ослабления в туманах и облаках определяется по формуле:

= keM, (4.18)

где М – количество жидкой воды в единице объема (водность), г/м3;

ke– коэффициент ослабления на единицу водности, дБм3/км г.

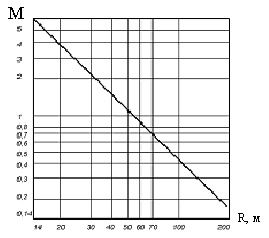

Зависимость ke от частоты для диапазона температур –8оС+20оС приведена на рисунке 4.7. Наиболее распространенные значения М приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Характеристики облаков и туманов

Состояние частиц |

М, г/м3 |

|

Туманы |

Облака |

|

Капельно-жидкие или водяные (t>0ос) |

0,3 –1, 2 изредка до 1,7 |

а) перисто-слоистые, высокослоистые, слоисто-дождевые: 0,05 – 0,25 редко до 1,2 – 1,5 б) кучевые0,1 – 2; в) мощно-кучевые до 10 |

Смешанные ледяные кристаллы и переохлажденные воды (t>0ос) |

0,02 –0,3 |

0,02 –0,2 |

Ледяные или кристаллические (t-40ос) |

– |

0,02 |

Коэффициент ослабления при ледяных частицах значительно меньше, чем при жидких.

Иногда вместо водности тумана используют понятие оптической видимости. При этом в сильном тумане дальность оптической видимости меньше 50 м, в умеренном – 50 - 500 м, в слабом – 500 - 1000 м. Соотношения между видимостью и водностью показаны на рис. 4.7 и рис. 4.8.

-

Рис. 4.8 а. Зависимость водности тумана от оптической видимости

Рис.4.8 б. Зависимость коэффициента ослабления на единицу водности в туманах и облаках от частоты

Таблица 4.4 . Зависимость удельного затухания от частоты

Условия распространения |

Удельное значение, дБ/км |

|

1000 МГц |

10000 МГц |

|

Затухание в атмосферных газах без учета дождя |

0,003…005 |

0,006…0,015 |

Затухание в тумане (облаках) при оптической видимости 300 м |

0,0001…0,0007 |

0,001…0,007

|

Суммарное затухание в атмосферных газах с учетом наличия тумана (облаков) при оптической видимости 300м |

0,0031…0,0057 |

0,007…0,022 |