- •Раскройте назначение и состав радиоствола.

- •Приведите структурную схему ствола двусторонней радиосистемы передачи.

- •Опишите структурную схему ретранслятора.

- •Дайте характеристику и план распределения частот в дуплексном стволе радиосистемы передачи.

- •Назовите причины искажений сигналов в радиосистемах передачи.

- •Дайте определение канала передачи радиосигналов и опишите его общую структуру.

- •Опишите состав радиотракта канала передачи.

- •Раскройте содержание энергетического бюджета канала связи.

- •Приведите классификацию радиосистем передачи по принадлежности к различным службам и по назначению.

- •Назовите диапазоны используемых радиочастот или радиоволн при построении радиосистем передачи.

- •Приведите классификацию радиосистем по виду передаваемых сигналов и способу разделения каналов.

- •Приведите классификацию радиосистем по виду модуляции несущей.

- •Раскройте классификацию систем по пропускной способности.

- •В чем заключается особенность пропускной способности спутниковых систем передачи.

- •Приведите классификацию радиосистем передачи по характеру используемого физического процесса в тракте распространения радиоволн.

- •Какой радиоканал называется идеальным каналом, и какие его особенности?

- •Охарактеризуйте параметры телекоммуникационных каналов.

- •Дайте определения основных параметров качественных телекоммуникационных каналов и систем.

- •Чем определяется пропускная способность канала связи?

- •Поясните содержание и график фундаментальной границы Шеннона.

- •Проведите сравнительную характеристику спектральной эффективности различных типов цифровой модуляции, используемых в радиорелейных и спутниковых системах передачи.

- •Назовите и поясните критерии помехоустойчивости телекоммуникационных каналов фиксированной связи.

- •Дайте характеристику критериев помехоустойчивости спутниковых цифровых систем передачи вещания стандарта dvb-s.

- •Назовите и поясните критерии помехоустойчивости аналого-цифровых радиорелейных систем передачи.

- •Дайте характеристику надежности функционирования канала связи.

- •В чем отличие в определении надежности для телекоммуникационных систем без ремонта (восстановления) и с возможностью их восстановления.

- •Ответы:

- •4.3.2. Рефракционные замирания интерференционного типа

- •4.3.3. Интерференционные замирания из-за отражений

- •4.3.4. Замирания из-за экранирующего влияния слоистых неоднородностей тропосферы

- •Замирания из-за влияния диаграммы направленности антенн. Потери усиления антенн.

- •Замирания из-за ослабления сигнала гидрометеорами. Ослабление сигнала в дожде, снеге, граде, в туманах и облаках.

- •4.4.6.1. Ослабления сигнала в дожде

- •Ослабления в дожде

- •Для сухого снега и дождя

- •Эффективная длина трассы.

- •Замирания из-за поглощения в горах, в песчаных и пыльных бурях.

- •При вертикальной поляризации

- •Профиль, просвет и классификация трасс.

- •Медленные и быстрые замирания.

- •Интерференционные формулы для расчета множителя ослабления.

- •Коэффициент отражения от земной поверхности.

- •Частотная селективность множителя ослабления.

- •Общие положения при распределении радиочастотного ресурса для использования радиорелейными системами передачи.

- •Планы частот радиорелейных станций. . Планы частот радиорелейных станций

- •Влияние кросс-поляризационной избирательности и частотной избирательности фильтров на выбор плана частот.

- •Формулы расчета рабочих частот радиорелейных станций.

1. В чем состоит главная задача телекоммуникационных систем? Дайте краткую характеристику инфокоммуникационных систем.

Главная задача телекоммуникационных систем – это обеспечение производственной, социальной инфраструктуры страны и всестороннего обмена информацией, удовлетворение потребностей физических и юридических лиц, органов государственной власти в телекоммуникационных услугах.

Конечной целью является обеспечение для населения страны доступа к коммуникации, к информации.

Естественно, интенсивное развитие информационных технологий не менее значительного развития ТС, однако при этом телекоммуникации должны опережать в своем развитии технику накопления информационных ресурсов, чтобы не тормозить доступ к ним потребителей.

Краткая характеристика телекоммуникационных систем

Открытие электричества позволило найти новое средство, обеспечивающее доставку сообщений на значительные расстояния, а развитие теории электричества и магнетизма в X I X веке привело к появлению

сначала проводной (телефонной и телеграфной), а затем и беспроводной связи.

Это создало технологическую базу для всех средств массовой информации -

радиовещание, телевидение, Интернет, мобильная связь, которые с XX века активно вошли в повседневную жизнь. Потребности в передаче больших объемов информации на значительные расстояния привели к активным исследованиям, как в области условий распространения электромагнитных волн, так и методов обработки сигналов, обеспечивающих высокую пропускную способность каналов связи при требуемой достоверности в принимаемой информации. Результатом исследований явилось появление отдельных видов связи: проводная, радио, радиорелейная, тропосферная, спутниковая, которые, дополняя друг друга, способствуют повышению качества жизни населения в плане обмена информацией.

Всего чуть более чем за полтора столетия, начиная с момента изобретения телеграфа и до наших дней, человечество освоило такие телекоммуникационные средства, которые позволили ему быть не только информированным, но и мобильным.

Перечислим основные фундаментальные вехи на этом пути:

телеграф - 1753г.

ротационная типографская машина - 1847 г.

телефон - 1870 г

радио - 1895г.

беспроволочный телеграф - 1922 г.

телевидение -1930 г.

линия радиорелейной связи

(между Нью-Йорком и Филадельфией, США) - 1935 г.

кабельная сеть телевидения (США) – 1950 г.

искусственный спутник Земли – начало космической эры (СССР) –1957г.

активный радиоретранслятор спутниковой связи (»Score», США) – 1958г

магистральная радиорелейная линия (Ленинград-Таллин, СССР) – 1958г.

тропосферная станция («ТР-60/120», СССР - 1960 г

копировальная машина - 1960 г.

система цветного телевидения: - 1965 г.

PAL – “Phase Alternation Line”, ФРН, ф.Телефункен,

ученый Вальтер Брух - 1965 г.

- SECAM – «Sequence de Coleurs aveс Memoire” - 1965 г.

телевизионная сеть приемных земных станций «Орбита» с центральной станцией под Москвой (спутник связи «Молния-1», СССР) - 1967 г.

Интернет - 1969 г.

мобильный телефон - 1973 г.

бытовой видеомагнитофон (фирма «Сони», Япония) -1975 г.

параболическая антенна для непосредственного приема спутниковых телепрограмм на домашние телевизоры,

инженер Тейлер Хауард, США) - 1976 г.

домашний видеомагнитофон (телерадиокорпорация RCA, США) - 1976 г.

современный тележурналистский комплект (телекамера+кассетный видеомагнитофон_источник питания) - 1981 г.

пульт дистанционного переключения каналов телевизора (США) - 1983г.

В Украине начато внедрение микроволновой интегрированной телерадиоинформационной системы МИТРИС. Проект экологической безопасности системы при обеспечении высокого качества телевизионных сигналов. На сегодняшний день система МИТРИС внедрена практически во всех областных центрах Украины и нашла применение

за рубежом – 1994г.

В Украине начато внедрение цифрового эфирного наземного телевещания в стандарте DVB-T в формате сжатия MPEG-2, который позже на государственном уровне был изменен на формат MPEG-4 AVC - 1998 г.

мобильный телефон, способный принимать телесигнал с орбиты спутника Земли (компания «Самсунг») - 2004 г.

мобильный телефон с возможностью записи видео высокой четкости

(High Definition, HD) - 2009 г.

беспроводная сеть передачи данных 4-го поколения (4G), которая работает за протоколом LTE (Long Term Evolution) и обеспечивает скорость передачи данных до 100 МБит/с, что в 10 раз превышает скорость передачи данных в 3G-сетях (тестирование в Сочи и в Киеве (ДУИКТ, Alcatel) - 2010г.

В Украине создана сеть эфирного наземного цифрового телевещания в стандарте DVB-T2, которая включает в себя четыре общенациональных мультиплекса и передающей станции в 167 населенных пунктах.

Создание всей совокупности материальных и политических условий в области связи привели к взрыву в области информации и перевороту в образе мыслей и действий людей; объединению компьютерных технологий и средств связи и созданию на этой основе инфокоммуникационных систем.

Инфокоммуникационную систему удобно разделить на две большие части: на так называемую первичную, или транспортную, сеть связи, назначение которой состоит в передаче и маршрутизации потоков информации, и на вторичную сеть – сеть информационных или телекоммуникационных услуг, в которой создаются многочисленные услуги, такие, как услуги электронной почты, видеоконференции, доступа в Интернет и др.

Первичные или транспортные сети и системы называются телекоммуникационными сетями и системами. Создание телекоммуникационных систем требует больших материальных затрат и времени, вследствие чего они являются более консервативными по отношению к сетям информационных услуг. Основу вычислительных, или компьютерных, сетей и систем составляют различного рода протоколы: поиска данных, доступа к базам данных, обеспечения безопасности сети и др., что следует отнести к области информационных услуг.

С целью обеспечения качественной передачи информации с учетом всех возможных вариантов территориального (пространственного) размещения потребителей, ТС постоянно усовершенствуются и трансформируются (адаптируются), повышая, прежде всего свою пропускную способность.

В результате этого появилось большое количество принципиально новых видов ТС и наблюдается дальнейший процесс их конвергенции и интеллектуализации. Темпы развития телекоммуникационных технологий можно сравнить со схождением горной снежной лавины, которая постоянно набирает скорость и силу.

2. Есть некоторая неопределенность в термине «телекоммуникации», так как и законодательство, и литература, и пресса эксплуатируют различный, как говорит формальная логика, объем этого понятия. Не выяснить этот объем, трудно определить круг явлений или предметов, которые необходимо рассмотреть, и поэтому либо можно упустить из виду что-нибудь важное, либо рассуждать о вещах, которые не имеют отношения к телекоммуникациям.

Поэтому подвергнув термин «телекоммуникации» грамматическому толкованию, вполне допускаемому юридической практикой, мы выясним, что он эквивалентен термину «электросвязь» (вернее средства «Электросвязи»), поскольку а) по существу оба они обозначают одно и то же – средства дальней связи, и б) в переводе на основные европейские языки средства электросвязи и телекоммуникации обозначаются одним термином – “telecommunications”/

Действительно, долгие годы он использовался в значении дальняя связь или электросвязь. Сейчас понятие «телекоммуникация» трактуется значительно шире и охватывает все способы передачи и приема различного вида информации (речь, данные, факсимиле, видео и мультимедиа) посредством кабельных, волоконно-оптических, радио, спутниковых и других видов связи.

Выделить путем сравнения исключительно телекоммуникационные и исключительно информационные проблемы невозможно. РАЗВИТИЕ телекоммуникаций без совершенствования возможностей потребления информационной продукции не представляется возможным .

Назначение телекоммуникационных систем

Назначение коммуникационных систем следует из того, что сфера телекоммуникаций является составной частью отрасли связи.

Как записано в Законе Украины «Про телекомунікації» №1280-IV от 18.11.2003г. телекоммуникации являются неотъемлемой частью производственной и социальной инфраструктуры Украины и предназначены для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц, органов государственной власти в телекоммуникационных услугах.

Телекоммуникации (Telecommunications) представляют собой все способы передачи и приема разного вида информации (голос, данные, текст, факсимиле, видео и мультимедиа) с помощью проводной, радио, оптической и/или других ЭМ систем.

В прилагаемой таблице представлены некоторые данные о ширине спектров и скорости потоков сигналов телекоммуникаций.

Таблица

Вид сигнала |

Ширина спектра, Гц; скорость потока |

Примечание |

Телеграфный |

0…100 |

|

Телефонный (речевой) |

300…3400 |

Речь – это процесс, частотный спектр которого находится в пределах от 50 - 100 Гц до 8000…10000 Гц Форманты – усиленные области спектра речи |

Звуковое вещание |

20…20000

|

30…10000 – каналы первого класса 20…20000 Гц – каналы высшего класса |

Факсимильный при передаче газет |

0…180000 |

|

Телевизионный аналоговый |

50…8500000 |

Сигнал изображения и звуковое сопровождение, включая управляющие сигналы (синхронизации и гасящие)

|

Передача данных

|

Скорости потоков данных:

сжатия MPEG-2 – 3,5 – 6,0Мбит/с (усреднено - 4Мбит/с) сжатия MPEG-4 – 1,5 – 2,5 Мбит/с (усреднено - 2Мбит/с) - Для цифрового телевизионного сигнала в компонентном представлении GrGb Формат 4:2:2, частота дискретизации яркостного сигнала 13,5МГц, формат кадра 4х3 или 16х9, разрядность 10 бит – 270Мбит/с; Формат 4:2:2, частота дискретизации яркостного сигнала 18МГц, формат кадра 16х9, разрядность 10 бит – 360Мбит/с; Для телевидения высокой четкости (HD) (без схем сжатия) - 1,5 Гбит/с Для телевидения сверхвысокой четкости (SHD) (без схем сжатия) - 6 Гбит/с

|

Цифровые потоки – это последовательности 0 и 1, передаваемых по линии связи. 0 и 1 могут нести информацию о речи, тексте, изображении и т.д. Но при этом скорости потоков будут, естественно, отличаться. Канал, в котором биты передаются со скоростью 64000 бит/с, получил название основного цифрового канала;.

|

Таким образом, оорганизацию передачи и приема всех видов информации осуществляют ТС, которые строятся на основе телекоммуникационных технологий, обеспечивающих технику реализации принципов и способов такой передачи и приема информации.

Вся история развития телекоммуникационных систем, в первую очередь радиотехнических – это история борьбы с помехами: собственными шумами, помехами от других радиосредств, искажениями сигналов в каналах передачи информации и др. Фундаментальную роль в создании высокоэффективных телекоммуникационных систем играют теория потенциальной помехоустойчивости В.А.Котельникова и теория информации К.Шэннона, а в более широком смысле – статистическая теория связи.

3. Структура телекоммуникационных систем

Как было сказано ранее, ТС являются неотъемлемой составной частью информатизации. Они состоят из двух основных подсистем: технической и пользовательской. Взаимодействия этих разных по своей физической сущности подсистем определяет структуру и функции ТС.

Они являются:

Многофункциональными большими системами, которые содержат в себе большое количество компонентов, многие из которых многофункциональные устройства. Компоненты ТС имеют разное построение и выполняют разные функции.

многосвязными системами: их различные компоненты соединены между собой и имеют как прямые, так и обратные связи. Структура и топология ТС переменные, управляемые и зависят от потребителей;

многомасштабными системами, которые охватывают большие территории и интегрируются в мировую систему телекоммуникаций. ТС взаимопроникающие. Процессы в них могут проходить с разными скоростями;

пространственно-распределенными и содержат в себе как дискретные, так и непрерывные (пространственно-протяженные) компоненты. Элементы системы могут быть стационарными (статическими) или подвижными (динамическими). Такая природа ТС порождает особую специфику процессов, которые происходят в них;

сложными системами управления, принципиально необходимым участником которых выступает человек-оператор. При этом ТС являются немарковскими с точки зрения процессов, которые протекают в них. Это означает, что поведение системы определяется не только текущим состоянием, а предысторией, причем очень длительной.

нелинейными системами. Важно отметить, что нелинейная зависимость существует между различными видами оборудования в системе – техническая нелинейность или адаптивность, а также между нагрузкой, создаваемой абонентами системы, и пропускной способностью системы. Абонентская нагрузка существенно ситуационная, пропускная способность обуславливается конкретными инженерными решениями;

синэнергетическими системами, т.е. самоорганизующими и склонными к самостоятельному автономному поведению, они имеют способность к самосохранению и противодействию внешним воздействиям, устранению изменений, которые произошли, внутренними средствами (в определенных пределах), а также функциональной инертностью.

наукоемкими и базируются на перспективных технических разработках. При этом они непрерывно развиваются;

сложными системами высокого уровня, точнее сверхсложными. Сверхсложными называют системы, которые состоят из нескольких сложных систем. Сложность возникает в результате взаимодействия ряда отмеченных выше факторов: многокомпонентности, нелинейности, большого количества степеней свободы; наличие памяти. В отличие от сложных систем у простых системах выходные параметры функционально связаны с входными воздействиями.

4. Описание технической подсистемы телекоммуникационных систем

Для описания технической подсистемы ТС обычно используют эталонную модель взаимодействия открытых систем OSI (Open System Interconnection), которая создана в 1984 году Международной организацией по стандартизации, как модель взаимодействия компьютерных систем, однако почти сразу ее стали применять и для ТС. Активную роль в этом сыграл МСЭ.

В широком смысле открытой системой может быть названа любая система (компьютер, вычислительная сеть, операционная система, программный пакет, другие аппаратные и программные продукты), которая построена в соответствии с открытыми спецификациями. В свою очередь, под открытыми спецификациями понимаются опубликованные, общедоступные спецификации, соответствующие стандартам и принятые в результате достижения согласия после всестороннего обсуждения всеми заинтересованными сторонами.

Самый нижний - это физический уровень, который имеет дело с передачей битов по физическим каналам, таким как, например, коаксиальный кабель, витая пара, оптоволоконный кабель, радиорелейные и тропосферные линии передачи, спутниковые линии передачи и т.п. К этому уровню имеют отношение характеристики физических сред передачи данных, такие как: полоса пропускания, помехозащищенность, волновое сопротивление. На этом же уровне определяются характеристики электрических сигналов, такие как требования к параметрам импульсов, уровням напряжения или тока передаваемого сообщения (сигнала), тип кодирования, скорость передачи сигналов. Кроме того, здесь стандартизируются типы разъемов и даже назначение каждого контакта.

Протоколом физического уровня может служить спецификация 100 Base-Tх технологии Ethernet, которая определяет в качестве используемого кабеля неэкранированную витую пару категории 5 с волновым сопротивлением 100 Ом, разъем Rj45, максимальную длину физического сегмента 100 м.

Если использовать для таких сетей две жилы оптоволокна, то радиус сети может быть увеличен до 40 км (если скорость 10 Гбит/с, то радиус уменьшается до 10 км).

Для описания пользовательской подсистемы ТС рекомендуется использовать самый высший уровень модели Интернет, которая включает 5 уровней: физический, канальный, сетевой, транспортный и прикладной.

Эталонная модель OSI позволяет представить задачу передачи информации в ТС в виде совокупности автономных подзадач (т.е. использовать метод декомпозиции). Модель OSI не является реализацией системы, она дает только общее видение архитектуры системы и ее сетевую стратегию.

Типичными представителями закрытых систем являются продукты фирмы Microsoft. Помимо монополизации рынка (за что в Европе неоднократно возбуждали судебные процессы) использование ОС Microsoft в какой-то мере подрывает информационную безопасность других стран.

Одной из полностью открытых операционных систем является OC Linux.

1.5. Модель телекоммуникационной системы согласно рекомендации МСЭ.

В рекомендациях МСЭ предложена простая модель ТС (рис.1.1.).

Рис.1.1.Модель телекоммуникационной системы согласно рекомендации МСЭ

Рассмотрим основные элементы предложенной и принятой МСЭ модели ТС:

оборудование в помещении клиента СРЕ (Customer Premises Equipment): представляет собой терминалы различного вида или другое оборудование, необходимое для подключения к телекоммуникационным сетям;

сеть доступа (Access Network): обеспечивает взаимодействие оборудования, установленного в помещении абонента, с базовой (транзитной) сетью. Обычно в точке соединения сети доступа с базовой сетью устанавливается оборудование коммутации (его относят к базовой сети);

базовая сеть (Care Networks): такое название используется МСЭ совсем недавно. Раньше использовалось понятие «транзитная сеть» (Transit Network). Она предназначена для установления соединений между различными терминалами и средствами поддержки услуг. Базовая сеть называется также транспортной сетью;

средства поддержки услуг (Service Nodes): это узлы, которые обеспечивают предоставление различных информационных услуг (например, информационные серверы).

В описаниях последовательных интерфейсов (inter-face - совокупность унифицированных аппаратных и программных средств, которые используют для сопряжения устройств в телекоммуникационных, вычислительно-измерительных и других системах) фигурируют понятия:

- терминальное оборудование данных (Data Terminal Equipment, DTE), которому соответствуют отечественные аналоги - «аппаратура передачи данных», АПД и «оконечное оборудование данных», ООД. Т.е., по содержанию - это оконечный источник или получатель данных. В роли DTE может выступать компьютер, принтер, плоттер, телефон, телевизор и т.п.

- Коммуникационное оборудование (Data Communication Equipment, DCE), которому соответствует отечественный аналог - «аппаратура канала данных», АКД. Т.Е. по первичным определениям устройства DCE - это только средства передачи данных. Характерный пример устройств DCE - модемы.

Маршрутизатор с последовательным интерфейсом можно считать и устройством DCE, и устройством DТE, (маршрутизатор - router - это устройство, которое изолирует трафик отдельных частей системы одной от другой). Маршрутизатор - это устройство или программа, выполняющая выбор маршрута на основании собственной маршрутной таблицы или данных, содержащихся в заголовке сообщения.

5. Основная характеристика телекоммуникационных систем

Основной характеристикой ТС является ее производительность, которая определяется комбинацией пропускной способности и ее помехоустойчивости.

Пропускная способность канала channel capacity - фундаментальное понятие теории связи, определяющее максимально достижимую скорость передачи информации , которая может быть передана по каналу связи в единицу времени.

Помехоустойчивость - это способность канала выполнять функции передачи информации с заданным уровнем искажений в условиях воздействия случайного Гауссовского шума.

Отсюда основной целью развития ТС является постоянное повышение производительности, причем для проводных систем – это, главным образом, увеличение пропускной способности, а для беспроводных – как пропускной способности, так и помехоустойчивости. При этом ТС должна обеспечивать все виды услуг с заданным качеством обслуживания QoS (Quality of service), требования к которому все время растут.

6. Пропускная способность канала связи – это максимально-достижимая скорость передачи информации без ошибок при белом гауссовском шуме при некотором идеальном помехоустойчивом кодировании передаваемых сообщений, т.е. – это число телевизионных или телефонных каналов, либо в общем виде число двоичных единиц в секунду, которые можно передать через данную РСП.

По пропускной способности различают РСП с малой, средней и высокой пропускной способностью. Наиболее часто употребляемые границы пропускной способности различных типов аналоговых и цифровых РСП приведены в табл. 2.5.

Таблица 2.5. Типы радиорелейных систем передачи по пропускной способности

Характеристика пропускной способности |

Значения пропускной способности для РСП |

|

аналоговых, число каналов ТЧ |

цифровых, Мбит/с |

|

Малая Средняя Высокая |

Менее 24 60… 300 Более 300* |

Менее 10 10…100 Более 100 |

*Примечание. Или канал передачи изображения телевидения с одним или несколькими каналами передачи звуковых сигналов телевидения и звукового вещания

Отметим, что границы пропускной способности аналоговых и цифровых РСП не соответствуют друг другу, если для передачи телефонных сигналов используется импульсно-кодовая модуляция (ИКМ) со скоростью передачи 64 Кбит/с. Например, при 120 каналах тональной частоты (ТЧ) необходимо использовать аналоговую РСП со средней пропускной способностью, в то время как при цифровой передаче с ИКМ – цифровую РСП с малой пропускной способностью 8,448 Мбит/с.

Для спутниковых систем в литературе используется часто понятие пропускной способности (емкости) искусственного спутника Земли (ИСЗ). Вместе с тем, пропускная способность, по существу, это характеристика системы, а не ИСЗ. Поэтому о пропускной способности ИСЗ можно говорить лишь условно, поскольку она зависит от добротности применяемых в системе земных станций, а также от вида применяемых радиосигналов.

Добротность станции на прием G/Т – отношение усиления антенны (в децибелах на частоте приема) к суммарной шумовой температуре станции (в децибелах относительно 1К; достигает 42 дБ/К для самых больших применяемых на практике антенн (диаметром 32м) и составляет 20…32 дБ/К для большинства национальный и региональных систем.

Отметим, что пропускная способность ствола ИСЗ зависит, в некоторой степени, не только от основных показателей – полосы пропускания и ЭИИМ, но и от других параметров, определяющих искажения передаваемых сигналов: неравномерности амплитудно-частотной характеристики, неравномерность ГВЗ в полосе ПЧ ствола, коэффициента АМ преобразования. Эти параметры влияют на взаимные помехи между сигналами различных ЗС, на достоверность приема сигналов, и тем самым на энергетические потери, обусловленные прохождением сигналов через неидеальный тракт бортового ретранслятора ИСЗ.

7. Классификация телекоммуникационных систем

1.7.1. В зависимости от ограничений среды распространения

В зависимости от ограничений среды распространения сигнала различают такие ТС:

проводные (wireline) – направленная среда

беспроводные (wireless) – ненаправленная среда

комбинированные или гибридные (mixed).

Происходит постоянное балансирование между проводными (кабельными) и беспроводными ТС, их взаимосвязь.

В данное время базовые (транспортные) сети имеют преимущество на основе проводных, а сети доступа – на основе беспроводных ТС.

К комбинированным ТС принадлежат системы гибридного соединения оптоволоконно-радиоканал, которые реализуют передачу информации через оптоволоконное и беспроводное микроволновое оборудование.

1.7.2. В зависимости от принадлежности к службам связи

Относительно служб связи ТС подразделяются на фиксированные, подвижные (мобильные), спутниковые и радиовещательные.

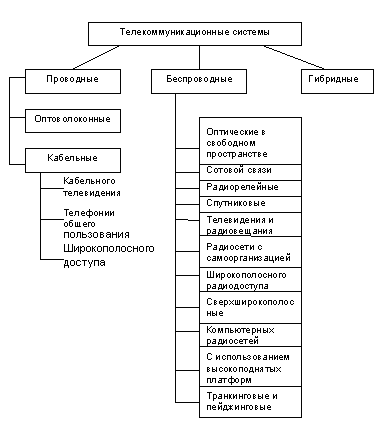

1.7.3. В зависимости от назначения ТС можно классифицировать, как показано на рисунке

Рисунок. Общая классификация ТС по назначению

Здесь представлены как обычные ТС, которые используются длительное время в иерархии телекоммуникаций (телевидение, радиорелейные системы, спутниковые системы), так и системы, которые помалу сдают свои позиции, а также системы, которые все больше завоевывают телекоммуникационный рынок (например, системы широкополосного радиодоступа).

1.7.4. В зависимости от области использования

В зависимости от области использования ТС подразделяются на транспортные и абонентского доступа, которые существенно различаются пропускной способностью и сложностью иерархического построения. Для акцентирования внимания на доступной скорости передачи данных среди ТС выделяют:

- высокоскоростные (широкополосные)

- низкоскоростные (узкополосные).

С этой точки зрения одним из наиболее перспективных направленияй развития ТС являются системы широкополосного радиодоступа.

Сам термин «широкополосный беспроводный доступ» (английская аббревиатура BWA - Broadband Wireless Acces) обозначает обеспечение соединений со скоростями передачи больше чем 1.544 МБит/с (Т1) или 2.048 Мбит/с (Е1).

К таким системам относятся:

- MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System)

- LMDS (Local Multipoint Distribution Service )

- MVDS (Multipoint video distribution system)

- МИТРИС (микроволновая интегрированная телерадиоинформационная система)

- WiMAX - это система СШР 4-го поколения, которая базируется на группе стандартов IEEE 802.16.

- радиосистемы сантиметрового, миллиметрового и субмиллиметрового диапазона и т.п.

8. В зависимости от назначения ТС можно классифицировать, как показано на рисунке

Рисунок. Общая классификация ТС по назначению

Здесь представлены как обычные ТС, которые используются длительное время в иерархии телекоммуникаций (телевидение, радиорелейные системы, спутниковые системы), так и системы, которые помалу сдают свои позиции, а также системы, которые все больше завоевывают телекоммуникационный рынок (например, системы широкополосного радиодоступа).

9. Основные тенденции развития телекоммуникационных систем

На данное время можно выделить такие основные тенденции развития современных ТС:

Конвергенция, в частности конвергенция сетей фиксированной и мобильной связи, широкополосного доступа и телевещания позволяет использовать оптимальную в данных условиях мультимедийную интерактивную технологию

Переход в ІР-основу с обеспечением во всех звеньях високого качества обслуживания

Переход проводных сетей к идеологии NGN (Next Generation Network) технология связи будущего.

Как сказано в рекомендации МСЭ Y.2001:

«Сеть следующего поколения NGN – это сеть на базе пакетов, которая способна предоставлять службы/услуги телекоммуникаций и предоставлять возможность использовать ряд широкополосных транспортных технологий, которые обеспечивают качество обслуживании и в которых принадлежащие службам функции, независимых от технологий, относящихся к транспортированию. Она позволяет свободный доступ для потребителей, по их выбору, к сетям и к конкурирующим поставщикам служб и/или услуг. Она поддерживает подвижность (мобильность) дает возможность постоянного и повсеместного обеспечения служб для потребителей».

Интеллектуализации систем и оборудования

Внедрения сотовых сетей третьего и четвертого поколений

Распространение идеологии сетевых технологий на беспроводный сегмент доступа с возможностью сквозного распределения трафика, как в проводной, так и беспроводной частях сети.

Освоение миллиметрового и терагерцового диапазонов волн

Внедрение DVB-T, DVB-H, IP-телевидение и систем МИТРИС для предоставления мультисервисных и интерактивных услуг.

10. Определение радиосистемы передачи

Под радиосистемой передачи (РСП) понимают совокупность технических средств, обеспечивающих образование типовых каналов передачи и групповых трактов первичной сети, а также линейного тракта, по которому сигналы передаются посредством радиоволн в открытом пространстве.

С помощью современных РСП можно передавать любые виды информации: телефонные, телеграфные и фототелеграфные сообщения, программы телевидения и звукового вещания, газетные полосы, цифровую информацию и т. д.

11. В прилагаемой таблице представлены некоторые данные о ширине спектров и скорости потоков сигналов телекоммуникаций.

Таблица

Вид сигнала |

Ширина спектра, Гц; скорость потока |

Примечание |

Телеграфный |

0…100 |

|

Телефонный (речевой) |

300…3400 |

Речь – это процесс, частотный спектр которого находится в пределах от 50 - 100 Гц до 8000…10000 Гц Форманты – усиленные области спектра речи |

Звуковое вещание |

20…20000

|

30…10000 – каналы первого класса 20…20000 Гц – каналы высшего класса |

Факсимильный при передаче газет |

0…180000 |

|

Телевизионный аналоговый |

50…8500000 |

Сигнал изображения и звуковое сопровождение, включая управляющие сигналы (синхронизации и гасящие)

|

Передача данных

|

Скорости потоков данных:

сжатия MPEG-2 – 3,5 – 6,0Мбит/с (усреднено - 4Мбит/с) сжатия MPEG-4 – 1,5 – 2,5 Мбит/с (усреднено - 2Мбит/с) - Для цифрового телевизионного сигнала в компонентном представлении GrGb Формат 4:2:2, частота дискретизации яркостного сигнала 13,5МГц, формат кадра 4х3 или 16х9, разрядность 10 бит – 270Мбит/с; Формат 4:2:2, частота дискретизации яркостного сигнала 18МГц, формат кадра 16х9, разрядность 10 бит – 360Мбит/с; Для телевидения высокой четкости (HD) (без схем сжатия) - 1,5 Гбит/с Для телевидения сверхвысокой четкости (SHD) (без схем сжатия) - 6 Гбит/с

|

Цифровые потоки – это последовательности 0 и 1, передаваемых по линии связи. 0 и 1 могут нести информацию о речи, тексте, изображении и т.д. Но при этом скорости потоков будут, естественно, отличаться. Канал, в котором биты передаются со скоростью 64000 бит/с, получил название основного цифрового канала;.

|

12.Общая схема организации связи радиосистем передачи

Общая схема организации связи РСП изображена на рис 2.1.

Рис.2.1. Общая схема организации связи РСП

Радиорелейная связь представляет собой радиосвязь на линии, образованной цепочкой приемно-передающих ретрансляционных и конечных станций, которые работают в метровом и более коротких волнах.

Радиорелейная линия связи (РРЛ) - это совокупность приемо-передающего комплекса и среды распространения сигнала для обеспечения радиорелейной связи.

Оконечная радиорелейная станция (ОРС) - это радиорелейная станция, которая устанавливается на оконечных пунктах радиолиний связи и предназначена для введения и выделения по линии сообщений. К ней подключаются международные АТС; телевизионная аппаратура; студии вещания и т.д.

Промежуточная радиорелейная станция (ПРС) - это радиорелейная станция, что имеет два комплекта приемо-передающей аппаратуры и предназначена для активной ретрансляции радиосигнала, передаваемого по радиолинии. Иногда от ПРС можно ответвлять телевизионный сигнал к телевизионному ретранслятору.

Узловая радиорелейная станция (УРС) - это радиорелейная станция, что предназначена для ретрансляции радиосигналов, которые передаются, ответвления их, выделения части передаваемого сообщения и введения нового сообщения.

13. Обобщенная структурная схема многоканальной системы передачи

Рис. 2.2. Обобщенная структурная схема многоканальной радиосистемы передачи: 1, 7 – каналообразующее и групповое оборудование; 2, 6 – соединительная линия; 3, 5 – оконечное оборудование ствола; 4 – радиоствол

Каналообразующее и групповое оборудование 1, 7 обеспечивает формирование группового сигнала из множества подлежащих передаче первичных сигналов электросвязи (на передающем конце) и обратное преобразование группового сигнала в множество первичных сигналов (на приемном конце). Указанное оборудование располагается обычно на сетевых станциях и узлах коммутации первичной сети.

Станции РСП, в том числе те, на которых производятся выделение, введение и транзит передаваемых сигналов, как правило, территориально удалены от сетевых станций и узлов коммутации" поэтому в состав большинства РСП входят проводные соединительные линии 2, 6.

Ствол РСП состоит из оконечного оборудования ствола 3, 5 и радиоствола 4.

В оконечном оборудовании ствола на передающем конце формируется линейный сигнал, состоящий из группового и вспомогательных служебных сигналов (сигналов служебной связи, пилот сигналов и др.), которым модулируются высокочастотные колебания. На приемном конце производятся обратные операции: демодулируется высокочастотный радиосигнал и выделяются групповой, а также вспомогательные служебные сигналы. Оконечное оборудование ствола располагается на оконечных станциях РСП и на специальных ретрансляционных станциях.

Радиоствол 4 РСП включает в себя радиопередающее передатчик), радиоприемное (приемник) оборудование и среду (тракт) распространения радиоволн.

Раскройте назначение и состав радиоствола.

Назначением радиоствола является передача модулированных радиосигналов на расстояние с помощью радиоволн. Радиоствол называется простым, если в его состав входят лишь две оконечные станции и один тракт распространения радиоволн, и сложным, если помимо двух оконечных радиостанций он содержит одну или несколько ретрансляционных станций, обеспечивающих прием, преобразование, усиление и повторную передачу радиосигналов. Необходимость использования составных радиостволов обусловлена рядом факторов, основными из которых являются протяженность РСП, ее пропускная способность и механизм распространения радиоволн.

Составной радиоствол представляет собой последовательное соединение нескольких простых радиостволов, а оборудование – последовательное соединение двух комплектов оборудования радиоствола. В состав оборудования ретрансляторов второго типа дополнительно входит оконечное оборудование ствола, содержащее модулятор и демодулятор.

Приведите структурную схему ствола двусторонней радиосистемы передачи.

Рис. 2.3. Структурная схема ствола двусторонней радиосистемы передачи: 1 – оконечное оборудование; 2 – оконечное передающее оборудование; 3 – оконечное приемное оборудование; 4 –передатчик; 5 – приемник; 6 –фидерный тракт; 7 –антенна; 8 – тракт распространения радиоволн; 9 – помехи (внутрисистемные и внешние)

Радиоствол дуплексной РСП состоит из двух радиоканалов, каждый из которых обеспечивает передачу радиосигналов в одном направлении. Таким образом, оборудование радиоствола (включающее радиопередатчики, радиоприемники и антенно-фидерные тракты) является по сути дела оборудованием сопряжения оконечного оборудования ствола РСП с трактом распространения радиоволн.

Опишите структурную схему ретранслятора.

Ретрансляционные станции (ретранслятор) могут быть двух типов: без выделения передаваемых сигналов электросвязи и введения новых и с выделением и введением их.

Структурная схема ретранслятора первого типа дана на рис. 2.4.

f1

f2

f2

f1

Рис.2.4. Структурная схема ретранслятора без выделения передаваемых сигналов: 1, 8 – антенна; 2, 7 – фидерный тракт; 3, 6 – приемник; 4, 5 – передатчик

Структурная схема ретранслятора первого типа дана на рис. 2.4 а.

1, 8 – антенна; 2, 7 – фидерный тракт; 3, 6 – приемник; 4, 5 – передатчик; 9, 12 – демодулятор; 10, 11 – модулятор; 13 – аппаратура ввода и вывода информации

Рис. 2.4 а. Структурная схема ретранслятора с выделением и введением новых сигналов:

Т.е. во втором типе по сравнению с первым типом ретранслятора в состав включены модуляторы, демодуляторы и аппаратура вывода и ввода информации.

Дайте характеристику и план распределения частот в дуплексном стволе радиосистемы передачи.

В современных РСП разница уровней излучаемых и принимаемых антеннами радиосигналов весьма велика (может достигать 150 дБ и более). Для исключения возможности возникновения паразитных связей между передающими и приемными трактами радиоствола в РСП с ретрансляцией радиосигналов необходимо использовать две несущие частоты для каждого направления. При этом для передачи радиосигналов противоположных направлений может быть использована либо одна и та же пара частот, либо две разные пары. В зависимости от этого различают два способа (плана) распределения частот приема и передачи в дуплексном стволе РСП: двухчастотный (рис. 2.5, а) и четырехчастотный планы (рис. 2.5, б).

Рис. 2 .5. План распределения частот приема и передачи в дуплексном стволе радиосистемы передачи: а – в двухчастотный, б – в четырехчастотный; 1 – оконечная станция 1; 2, 3 – ретранслятор; 4 – оконечная станция 2

Двухчастотный план экономичнее с точки зрения использования занимаемой полосы частот, однако, требует специальных мер для защиты от сигналов противоположного направления. Четырехчастотный план не требует указанных мер защиты, однако он неэкономичен с точки зрения использования полосы частот: число радиостволов, которое может быть образовано в выделенном диапазоне частот, при четырехчастотном плане вдвое меньше, чем при двухчастотном.