- •Практическое занятие 2. Измерительные приборы. Изучение конструкции, принципа действия и схем включения.

- •Задание к самостоятельной работе.

- •Общие сведения.

- •Приборы магнитоэлектрической системы.

- •Приборы электромагнитной системы.

- •Приборы электродинамической системы.

- •Приборы индукционной системы.

- •Описание лабораторной установки.

- •4.Указания к выполнению работы.

- •Лабораторная работа 1. Способы учета расхода электрической энергии.

- •1. Задание к самостоятельной работе.

- •Общие сведения.

- •Описание лабораторной установки.

- •4. Указания к выполнению работы.

- •Результаты определения расхода энергии

- •Задание к самостоятельной работе.

- •Общие сведения.

- •Зависимость времени срабатывания предохранителя от токовой перегрузки

- •Описание лабораторной установки

- •Указания к выполнению работы

- •Лабораторная работа 2. Аппаратура управления и защиты электрических цепей и установок. Исследование работы магнитного пускателя. Испытание теплового реле.

- •Задание к самостоятельной работе.

- •Общие сведения.

- •Параметры тепловых реле

- •Описание лабораторной установки.

- •4. Указания к выполнению работы.

- •Результаты опыта

- •Лабораторная работа 3. Цепи однофазного переменного тока. Последовательное и параллельное соединение потребителей в цепях однофазного переменного тока. Явление резонанса.

- •Задание к самостоятельной работе.

- •Общие сведения.

- •Цепь обладает только активной мощностью:

- •3.Описание лабораторной установки.

- •Указания к выполнению работы.

- •Результаты измерений последовательного соединения

- •Результаты измерений параллельного соединения

- •Лабораторная работа 4. Цепи трехфазного переменного тока.

- •Задание к самостоятельной работе.

- •2. Общие сведения.

- •Часть 1. Экспериментальное исследование соединения потребителей звездой.

- •1. Описание лабораторной установки.

- •Указания к выполнению работы.

- •Результаты измерений при соединении потребителей звездой

- •Часть 2. Экспериментальное исследование соединения потребителей треугольником.

- •Описание лабораторной установки.

- •Указания к выполнению работы.

- •Результаты измерений при соединении потребителей треугольником

- •Практическое занятие 4. Трансформаторы. Назначение, устройство и принцип действия основных типов трансформаторов

- •1.Задание к выполнению работы.

- •2.Общие сведения.

- •3. Описание лабораторной установки.

- •Указания к выполнению работы.

- •Лабораторная работа 5. Трансформаторы. Исследование работы силового трансформатора в режимах холостого хода и короткого замыкания.

- •Задание к самостоятельной работе.

- •Общие сведения.

- •Опыт холостого хода трансформатора.

- •Опыт короткого замыкания трансформатора.

- •Описание лабораторной установки.

- •4. Указания к выполнению работы.

- •Опыт холостого хода.

- •Результаты измерений опыта холостого хода.

- •Результаты расчетов

- •Опыт короткого замыкания.

- •Результаты испытаний опыта короткого замыкания

- •Практическое занятие 5. Асинхронные двигатели. Изучение устройства и паспортных данных асинхронного двигателя. Пуск и реверсирование асинхронного двигателя.

- •Задание к самостоятельной работе.

- •Общие сведения.

- •Описание лабораторной установки.

- •Указания к выполнению работы.

- •Результаты опытов

- •Лабораторная работа 6. Асинхронные двигатели.

- •Часть 1 - Изучение способов снижения пускового тока трехфазного асинхронного двигателя (2 часа).

- •Часть 2 - Испытание трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором под нагрузкой (2 часа).

Приборы индукционной системы.

Электроизмерительные приборы индукционной системы предназначаются для измерения электрических величин только в цепях переменного тока. В настоящее время из числа индукционных приборов наши предприятия выпускают только счетчики электрической энергии для цепей переменного тока промышленной частоты. Индукционные счетчики подразделяются на две группы: однофазные и трехфазные.

Принцип действия и устройство. Индукционный счетчик по существу представляет собой миниатюрный асинхронный двигатель переменного тока, который вращает счетный механизм, позволяющий рассчитать расход электрической энергии за определенный промежуток времени.

Устройство однофазного счетчика переменного тока показано на рис.2.5.

Движущий механизм счетчика состоит из нескольких неподвижных катушек, связанных между собой магнитопроводами и создающих бегущее магнитное поле, которое индуктирует токи в подвижной части (алюминиевом диске) счетчика и вызывает ее круговое движение.

Рис.2.5. Схема устройства однофазного счетчика переменного тока.

Основными элементами прибора являются: трехстержневой электромагнит (1) с катушкой (2), имеющей большое число (порядка 10000) витков из тонкой проволоки; П-образный электромагнит (3) с катушкой (4), имеющей небольшое число витков из толстой проволоки; алюминиевый диск (5), который может вращаться вокруг оси (6); тормозной постоянный магнит (7).

Катушка 2 называется обмоткой напряжения и включается параллельно измеряемой цепи, а катушка 4 - токовой обмоткой и включается последовательно с этой цепью. Ток 1 в обмотке 4 образует магнитный поток Ф1, который дважды пересекает алюминиевый диск 5. Ток 2 в обмотке 2 создает магнитный поток, часть которого Ф также пронизывает диск 5 (нерабочая часть потока Ф замыкается по стальной скобе 8).

Ток 1 и напряжение сдвинуты по фазе на угол , величина которого определяется характеристикой нагрузки, присоединенной к линии. Ток 2 благодаря большой индуктивности катушки напряжения (2) отстает по фазе от напряжения на угол, близкий к 900. Магнитные потоки Ф1 и Ф2 совпадают по фазе с вызвавшими их токами 1 и 2. Поток Ф1 пропорционален току нагрузки, а поток Ф2 - напряжению сети.

Рассмотрим взаимодействие потоков и токов в диске в какой-либо момент времени (рис.2.6).

Рис.2.6. Схема взаимодействия магнитных потоков и токов в диске счетчика.

Пусть заштрихованные участки на диске обозначают следы магнитного потока в момент приближения его к максимуму, причем плюсом (+) отмечено направление за плоскость чертежа, точкой () - направление его вверх, перпендикулярно плоскости чертежа, а не заштрихованные квадраты соответствуют следу потока, когда он приближается к нулю. Если в момент, изображенный на рис.2.6.а, ток направлен по часовой стрелке, то в пунктах А и Е, согласно правилу левой руки, возникает сила F1, выталкивающая диск влево. Через четверть периода наступит положение, указанное на рис.2.6.б, и в этом случае в точке С возникает сила F2,направленная также влево. Еще через четверть периода (рис.2.6.в) максимальный поток Ф1 снова будет взаимодействовать с максимальным током , причем изменится направление их обоих и, следовательно, сила F1 окажется снова направленной влево. Как видно из рис.2.6.г, сила F2 также сохранит свое направление в следующую четверть периода.

Таким образом, диск счетчика будет вращаться неизменно в одном и том же направлении под влиянием вращающего момента. Вращающий момент пропорционален произведению тока последовательной обмотке 1 на напряжение U, приложенное к параллельной обмотке, и на косинус угла между ними (соs ), т.е. вращающий момент и частота вращения диска счетчика оказываются пропорциональными мощности нагрузки (Р=U.соs).

Вращательное движение диска передается на счетный механизм (8), связанный червячной передачей с осью диска (рис.2.5). С помощью счетного механизма определяется расход энергии за время работы счетчика. Для регулировки счетчика служит тормозной магнит (7). Изменяя его положение относительно оси диска, добиваются соответствия показаний счетчика расходу электрической энергии (рис.2.5). Схема включения однофазного счетчика представлена на рис.2.7.

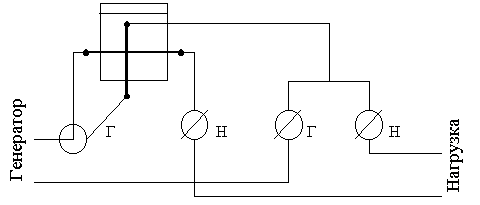

Рис.2.7. Схема включения однофазного счетчика:

Г - клеммы для подключения генератора;

Н - клеммы для подключения нагрузки.

2.4.Схемы включения приборов в сеть и расширения пределов измерения.

2.4.1.Амперметры.

Для измерения силы тока амперметр включают в цепь последовательно (рис.2.8.а).

Совершенно очевидно, что изменение силы тока в цепи при включении амперметра тем больше, чем больше сопротивление амперметра. Следовательно, для уменьшения влияния амперметра на измеряемую силу тока необходимо, чтобы его сопротивление было как можно меньше. Влияние сопротивления амперметра на величину тока в цепи особенно заметно при малом сопротивлении цепи измеряемого тока.

Электромагнитные амперметры изготавливаются для непосредственного измерения силы тока порядка 200-300 А, дальнейшее расширение пределов измерения на переменном токе осуществляется с помощью измерительных трансформаторов тока (рис.2.8.в). Зная коэффициент трансформации трансформатора тока Ктт, можно определить ток в цепи:

I = Kтт In ,

где In - показания амперметра.

Для измерения постоянных токов большой силы пользуются магнитоэлектрическими приборами, так как изготавливать электромагнитные приборы с шунтами нецелесообразно: шунты при этом получаются слишком громоздкими и дорогими.

Наибольший ток, который можно длительно пропускать через рамку магнитоэлектрического прибора, составляет 150-200 mА. Для измерения больших токов пользуются шунтами, т.е. сопротивлениями, включенными параллельно прибору (рис.2.8.б). Величина сопротивления подбирается так, чтобы определенная часть А измеряемого тока I ответвлялась в прибор, а остальная проходила через шунт. Таким способом можно измерять токи до нескольких десятков тысяч ампер.

Рис.2.8. Схемы включения амперметра:

а - непосредственное включение; б - включение с шунтом;

в - включение через трансформатор тока.

Сопротивление шунта, необходимое для увеличения предела измерения в n раз рассчитывается по формуле

где

где

2.4.2.Вольтметры.

Вольтметры включаются в цепь параллельно (рис.2.9.а).

Для измерения напряжения в цепях постоянного тока применяются, как правило, вольтметры магнитоэлектрической системы.

В противоположность амперметрам, у которых сопротивление должно быть малым, вольтметры должны иметь как можно большее сопротивление, так как при этом снижается погрешность измерения. В этом отношении идеальным является случай, когда прибор имеет бесконечно большое сопротивление (например, электростатический).

Для расширения пределов измерения последовательно с вольтметром необходимо включить добавочное сопротивление (рис.2.9.б). Тогда общее падение напряжения на зажимах прибора и добавочного сопротивления возрастает; тем самым становится возможным измерять большие напряжения. Пусть для полного отклонения стрелки прибора с сопротивлением rv требуется ток Iv, тогда при полном отклонении падение напряжения на зажимах прибора равно Uv = Iv rv . Если теперь включить добавочное сопротивление r ,то для полного отклонения потребуется другое напряжение U = Iv(rv + r).Величину добавочного сопротивления для необходимого расширения пределов измерения можно определить из выражения r = rv (n-1) , где n = U/Uv - увеличение предела измерения вольтметра.

Рис.2.9. Схемы включения вольтметра:

а - непосредственное включение;

б - включение с добавочным сопротивлением;

в - включение через автотрансформатор напряжения.

Кроме того, в сетях переменного тока для расширения пределов измерения, а также для отделения измерительных приборов, в целях безопасности, от проводов высокого напряжения применяются измерительные трансформаторы напряжения (рис.2.9.в). Зная коэффициент трансформации трансформатора напряжения, можно определить напряжение в сети

U1 = Kтн U2 ,

где U2 - показания вольтметра,

Kтн - коэффициент трансформации.

2.4.3.Ваттметры.

Ваттметр имеет две обмотки: параллельную (или обмотку напряжения U-U) и последовательную (или токовую I-I) и включается между источником тока и потребителями (рис.2.10).

Условное обозначение ваттметра на схемах - W. Выводы I и U являются генераторными и включаются со стороны питающей сети. В противном случае стрелка может пойти влево, за нуль шкалы.

У ваттметров с одним пределом измерения шкала градуируется в ваттметрах или киловаттметрах. Приборы, рассчитанные на несколько пределов напряжения и тока, как правило, имеют шкалу, градуированную просто в делениях. В этом случае нужно показания прибора (в делениях) умножить на «постоянную» прибора (цену деления), чтобы получить измеряемую мощность:

Р = с . ,

где Р - измеряемая мощность, Вт;

- показания прибора, деления;

с - постоянная прибора, Вт на одно деление.

Рис.2.10. Схемы включения ваттметра:

а - принципиальная схема; б - схема внутренних и наружных соединений.

Если обозначить через Uн номинальное напряжение, через Iн - номинальный ток, через n - полное число делений на шкале прибора, то постоянную ваттметр можно рассчитать, пользуясь выражением

Если, например, ваттметр имеет 150 делений , то на пределах 300 В и 5 А его постоянная будет равна :

![]()

Для расширения пределов измерения ваттметров применяют те же способы, что и вольтметром и амперметром.