- •3.1 Основные параметры волоконно-оптических кабелей

- •3.2 Основные измерительные приборы

- •3.4 Измерения оптоволоконных линий оптическими рефлектометрами

- •3.5 Подключение генератора кабелеискателя

- •3.6 Индукционный метод. Поиск трассы кабеля кабелеискателем

- •3.7 Контактный метод. Поиск повреждения кабеля штырями

3.7 Контактный метод. Поиск повреждения кабеля штырями

Самый простой и самый точный метод поиска повреждений. Основан на измерении шагового напряжения вдоль трассы кабеля (кабель подключается кгенератору переменного тока). Огромный выигрыш в точности достигается из-за абсолютной привязки к местности. Простота в наглядности: где стрелочка «забегала» там и копай. Для поиска повреждений применяли и применяют старенькие КИ4-П, ИМПИ-2, ИМПИ-3, относительно новый «Поиск» и возможно что-то ещё. Некоторые простые кабелеискатели, например белорусской фирмы «Лёс», снабжаются штырями вроде бы для того же, но пользоваться ими удобно только на коротких трассах или предполагая точный район поиска. Впрочем, можно искать повреждения с помощью генератора и наушников или даже телефонной трубкой, но это уже «экстрим».

Поиск повреждения заключается в измерении уровня сигнала генератора вдоль трассы кабеля. Для этого штыри, подключённые к прибору, втыкают в землю, один непосредственно по трассе кабеля, другой в метре от неё. (не дляИМПИ-3) Наблюдают за показанием индикатора, затем перемещаются на 1 – 1,5 метра по трассе и вновь втыкают штыри. Действия измерителя во многом напоминают движения лыжника, а измерительные штыри его палки, только лыж не хватает, для полного комплекта. Имеет значение расстояние между штырями в момент замера. Большему расстоянию соответствует большее показание индикатора. Для наглядности вид сверху на предполагаемую трассу и повреждение на ней.

Рисунок 3.8 - Показания прибора-индикатора при поиске повреждения кабеля измерением шагового напряжения утечки (штырями)

Обычно поиск начинают от кабельного ящика с установленным генератором. Возле оконечного устройства показания индикатора всегда завышены. Сказывается близость генератора и малая глубина залегания кабеля. Не всегда вынос заземления генератора на 15 метров избавляет от его влияния. Если повреждение находится на большом расстоянии от генератора или очень мало по сопротивлению (5-10 кОм), то индикатор может зашкаливать на некотором расстоянии от оконечного устройства. Если вас это смущает, вынесете заземление ещё дальше. По длине трассы возможна достаточно большая разбежка в показаниях прибора. Вызвана она может быть разными причинами:

Низкая глубина залегания кабеля.

Особенности грунта. В болоте и на влажной глине показания больше.

Наличие металлических предметов вблизи кабеля.

На рисунке обозначена как неоднородность показаний. Часто подобные неоднородности принимают за повреждения, раскапывают грунт, и повреждений не находят. Есть несколько хитростей помогающих не ошибиться. 1. Повреждение, как правило «фиксируется», то есть показания индикатора резко возрастают в одной точке, а не на протяжении нескольких метров. 2. Максимум показаний индикатора должен быть соизмерим с величиной сопротивления повреждения. Если у вас повреждение в 7 кОм и ток утечки генератора большой, а стрелка индикатора отклоняется только в среднем диапазоне, то стоит пройти по трассе дальше. 3. На повреждении часто возможна проверка на минимум. Если один штырь воткнуть в 70 см до повреждения, а другой в 70 см после него индикатор покажет минимум. Возникновение такого эффекта точный признак повреждения, но он не возникнет, если повреждений несколько. 4. Если есть сомнения, стоит «прощупать» всю трассу. При подходе к месту повреждения показания индикатора увеличиваются в несколько раз, часто прибор просто зашкаливает даже при минимальном усилении. Причём подобная картина может наблюдается на протяжении 5 – 10 метров. В этом случае свои способы: 1. Можно уменьшить расстояние между штырями и пройти этот участок, втыкая штыри на расстоянии 20-30 см друг от друга. 2. Один штырь просто берут в руку, а поиск производят, втыкая только один. В этом случае ток протекает через подошвы и тело человека, сильно ослабляясь и давая возможность определить повреждение с точностью до 40 см. Несколько отличается методика поиска с комплектом ИМПИ-3. Тут штыри втыкаются вдоль трассы на расстоянии 5-10 метров друг от друга и поиск несколько усложняется. К слову этот прибор долгое время у нас считался самым чутким. Мне удавалось засечь им повреждения в 2-3 мегома, что с другими комплектами получается редко. Только описывать их уже не имеет смысла мало их «живых» осталось. Повреждения более 50 кОм часто «сохнут». Выражается это в том, что проходишь всю трассу, а стрелка индикатора так ни где и не «запрыгала». Отключаем генератор, мерим изоляцию, а там уже не 70 кОм, а 6 мегом как это лечить не знаю. Можно посоветовать мостовые схемы, определитесь точнее с районом поиска, а уже потом включайте генератор. На однопарном неэкранированном кабеле с помощью штырей хорошо ищутся обрывы, лучше, чем катушкой. «Клюшка» замолкает за 5- 10 метров от обрыва, а штыри «ведут» до самого конца. В тоже время бесполезно искать обрывы в кабеле с целым экраном, ток генератора равномерно «расползётся» по экрану и разницы вы не услышите.

4 Защита сооружений связи от внешних воздействий

4.1 Электромагнитная совместимость

Источники сторонних полей условно делят на две группы: внешние – энергетически и конструктивно не связанные с линией связи, и внутренние – соседние физически и искусственные цепи данной линии связи.

Внешние источники помех делятся следующим образом: - естественные – грозовые разряды, солнечная радиация, космическое излучение, магнитные бури; - созданные человеком – высоковольтные линии передач, радиостанции различного назначения, линии электрифицированных железных дорог, метро и трамвая, электрические сети промышленных предприятий и отдельных энергоемких устройств. Мероприятия, проводимые по устранению внешних влияний на ОК, описаны далее.

4.1.1 Защита ОК, проложенных в междугородной кабельной канализации, от опасных электромагнитных воздействий

Одним из важнейших факторов обеспечения надежной работы подземных оптических кабельных линий передачи является своевременная и технически правильно выполненная защита их от ударов молнии в процессе проектирования, строительства и эксплуатации. Оптические кабельные линии передачи магистральной и внутризоновых сетей связи могут быть сданы в постоянную эксплуатацию, если будут выполнены все мероприятия, предусмотренные проектом защиты ОК

4.1.2 Виды опасных воздействий грозовых разрядов на оптические кабели и характере их повреждений

Интенсивность грозовых разрядов (ударов молнии) характеризуется величиной тока молнии. Ток единичного грозового разряда состоит из импульсной и постоянной составляющих. Величина тока молнии импульсной составляющей грозового разряда колеблется от нескольких килоампер до сотен килоампер. Средняя величина тока молнии при грозовом разряде в землю равна 30 кА. Форма импульса тока молнии характеризуется длительностью фронта τ мкс и длительностью спада импульса до половины амплитуды тока t мкс. Импульс обозначается τ/t. Средний ток молнии имеет форму импульса 5/65. За импульсной составляющей следует постоянная составляющая тока грозового разряда, которая характеризуется величиной и длительностью протекания тока молнии. Средняя величина постоянной составляющей тока грозового разряда равна 100 А. Длительность постоянной составляющей в среднем равна 30-50 мс. Число повторных импульсов в образовавшемся канале грозового разряда изменяется в широких пределах. Среднее число импульсов в грозовом разряде равно 3. Редко наблюдается число импульсов в разряде молнии, превышающее 10. Величина общего заряда, стекающего в землю по каналу многократной молнии колеблется от 10 до 80 Кл (в среднем 20 Кл). Ожидаемое число и объем повреждений ударами молнии, возникающих в течение года на подземном оптическом кабеле, зависят от ряда факторов: - интенсивности грозовой деятельности; - амплитуды и формы импульса тока молнии; - удельного сопротивления, влажности и геологического строения грунта; - рельефа местности; - наличия вблизи кабеля возвышающихся объектов; - молниестойкости кабеля. Интенсивность грозовой деятельности в конкретно рассматриваемой местности определяется по удельной плотности ударов молнии в землю (ожидаемое число ударов молнии в 1 км поверхности земли за год), исходя из среднегодовой продолжительности гроз в часах. Стойкость оптических кабелей к ударам молнии (молниестойкость) определяется допустимым током молнии в металлической оболочке (бронепокрове) ОК, при котором не возникает повреждения кабеля с перерывом связи. Молниестойкость ОК зависит от механической прочности кабеля (и, в первую очередь, к раздавливающим усилиям), тепловых характеристик кабельных материалов, проводимости металлических оболочек (бронепокрова), электрической прочности изоляции жил ДП, оболочек и других металлических элементов. ОК, выдерживающие ток молнии 105 кА и выше, относятся к первой категории, 80 кА и выше, но не более 105 кА - ко второй категории, 55 кА и выше, но не более 80 кА - к третьей категории по молниестойкости. ОК, выдерживающие ток молнии менее 55 кА, относятся к четвертой категории. Опасным ударом молнии называется такой удар, при котором возникает повреждение ОК с перерывом связи. Наибольшая плотность наземных грозовых разрядов наблюдается в зонах тектонических разломов, характеризующихся низкими удельными сопротивлениями грунтов по сравнению с удельными сопротивлениями прилегающих горных пород, и в местах контакта двух различных геологических пород, отличающихся по величине удельного сопротивления. Возвышающиеся объекты (опоры воздушных линий связи, ВЛС и электропередачи, ВЛ, мачты радиобъектов, отдельные деревья, лес и т. п.), находящиеся вблизи трассы ОК, ориентируют на себя наземные грозовые разряды, что повышает при прочих равных условиях число повреждений кабеля, проложенного на открытой местности. Различают следующие виды опасных воздействий разрядов молнии на ОК: грозовые перенапряжения, электродинамические и термические воздействия. Кабели одновременно подвергаются всем видам воздействий. Электродинамические воздействия создают наиболее серьезные повреждения ОК, которые возникают в результате интенсивного испарения воды во влажном грунте или битумного (гидрофобного) состава, наложенного поверх бронепокрова, и резкого повышения давления при контакте с высокотемпературным каналом молнии в месте входа тока молнии в кабель. Наблюдаются прогибы и вмятины на бронелентах, оболочке и сердечнике со смятием и растрескиванием трубок оптических модулей и изоляции жил дистанционного питания (ДП). Термические воздействия тока молнии вызывают перегрев бронепокрова и жил ДП, по которым течет ток, вплоть до их разрушения, оплавление и прожог оболочек и лент бронепокрова, расплавление и разрушение трубок оптических модулей и изоляции жил ДП в результате интенсивного выделения тепла в месте контакта с каналом молнии. Под грозовым перенапряжением понимается обусловленное ударом молнии повышенное напряжение в различных цепях ОК, вызывающее пробои изоляции и прекращение действия связи.

4.1.3 Защитные мероприятия и оценка их эффективности

Защита оптических кабельных линий передачи от ударов молнии может быть осуществлена следующими способами: -путем прокладки полностью неметаллических ОК; -путем прокладки ОК повышенной молниестойкости ; -с помощью проложенных в земле параллельно ОК защитных проводов (тросов). Выбор той или иной защитной меры или комплекса защитных мер устанавливается проектной или эксплуатирующей организацией, исходя из экономической целесообразности на основании нормативных указаний.

4.1.4 Защита оптических кабелей с помощью подземных проводов

Защитные провода, проложенные в земле над ОК, перехватывают разряд молнии и, следовательно, уменьшают вероятность поражения ОК ударами молнии. Защитное действие проложенных в земле проводов характеризуется коэффициентом защитного действия Sпр, показывающим отношение вероятного числа повреждений ОК при наличии защитного провода к вероятному числу повреждений при его отсутствии. В таблице 4.1 приведены коэффициенты защитного действия одного и двух проводов типа ПС-70 для различных значений удельного сопротивления грунта и расстояния между проводами. Коэффициенты получены при прокладке защитных проводов на глубине 0,4 м от поверхности земли, расстояние между кабелем и тросом при защите одним тросом и между кабелем и плоскостью защитных проводов при защите двумя тросами 0,5 м. Расчет защиты проводами производится следующим образом. Если вероятное число повреждений ОК на данном участке превышает допустимое, то в качестве защитной меры может быть выбран один защитный провод. Вероятное число повреждений кабеля после прокладки одного защитного провода находится умножением коэффициента защитного действия, определяемого из таблицы 4.1, на вероятное число повреждений ОК при отсутствии провода.

Таблица 4.1 - Вероятное число повреждений кабеля после прокладки одного защитного провода

Удельное сопротивление грунта, Ом∙м |

Коэффициент защитного действия |

||||

одного провода |

двух проводов при расстоянии между проводами rин м |

||||

0,4 |

1,0 |

2,0 |

4,0 |

||

100 |

0,03 |

0,02 |

0,002 |

0,001 |

0,40 |

300 |

0,18 |

0,15 |

0,06 |

0,03 |

0,32 |

500 |

0,25 |

0,21 |

0,10 |

0,06 |

0,19 |

700 |

0,34 |

0,28 |

0,16 |

0,09 |

0,13 |

1000 |

0,41 |

0,31 |

0,22 |

0,15 |

0,18 |

3000 |

0,63 |

0,54 |

0,48 |

0,41 |

0,23 |

5000 |

0,73 |

0,63 |

0,58 |

0,49 |

0,36 |

7000 |

0,78 |

0,69 |

0,63 |

0,55 |

0,44 |

10000 |

0,82 |

0,77 |

0,71 |

0,64 |

0,52 |

Если найденная величина числа повреждений меньше или равна допустимой, то для защиты достаточно одного защитного провода. Если n>nо то следует взять два защитных провода, после чего опять находится вероятное число повреждений ОК с двумя защитными проводами. Защита оптического кабеля с помощью проводов в количестве более двух не предусматривается. Наилучшие результаты при защите ОК двумя проводами дает их прокладка симметрично относительно ОК на расстоянии два метра друг от друга при удельном сопротивлении грунта до 1000 Ом∙м и на расстоянии четыре метра друг от друга при удельном сопротивлении грунта свыше 1000 Ом∙м. При прокладке ОК по открытой местности, вдоль леса, ВЛС или ВЛ защитные провода прокладываются на глубине 0,4 м от поверхности земли. В грунтах V группы и выше, а также в грунтах IV группы, разрабатываемых взрывным способом или отбойными молотками, защитные провода прокладываются на глубине равной половине глубины прокладки ОК. В случае прокладки ОК по пашне, глубина прокладки проводов выбирается на 0,2 м ниже глубины вспашки. Допускается уменьшение принятой глубины прокладки защитных проводов на 25%. Если ОК проложен по открытой местности и по условиям расчета выбран один защитный провод, последний прокладывается над ОК. При прокладке двух защитных проводов последние следует располагать симметрично над кабелем с расстоянием между проводами от 0,4 м до 4 м. Если ОК прокладывается вдоль леса, ВЛС или ВЛ и между ОК и лесом необходимо проложить защитный провод, последний прокладывается на расстоянии 1 м от ОК при удельном сопротивлении грунта до 1000 Ом∙м и 2 м - при удельном сопротивлении грунта более 1000 Ом∙м. Дополнительный защитный провод с противоположной стороны ОК прокладывается симметрично на том же расстоянии от ОК. Диаметр защитного провода должен быть не менее 4 мм для биметаллического провода и не менее 9,4 мм для стального оцинкованного провода (соответствуют проводу ПС-70). Для замены одного провода типа ПС-70 другими типами стальных проводов необходимо брать оцинкованные провода такого диаметра и в таком количестве, чтобы общее сечение их было не менее 70 мм . В этом случае последние должны прокладываться вместе в одной траншее. Защитные провода с оболочкой и бронепокровом ОК не соединяются. Специальные заземления по длине защитного провода не делаются. На каждом участке защитные провода плавно (с радиусом не менее 3 м) отводятся в сторону от ОК под прямым углом на расстояние равное 15 м, и на концах провода оборудуется заземлителъ с сопротивлением не более 10 Ом при удельном сопротивлении грунта свыше 100 Ом∙м, 20 Ом при удельном сопротивлении грунта ρ3 свыше 100 до 300 Ом∙м, 30 Ом при р3 свыше 300 до 500 Ом∙м, 50 Ом при ρ3 свыше 500 до 1000 Ом∙м и 60 Ом при ρ3 свыше 1000 Ом∙м. Защитный провод должен заканчиваться на расстоянии не менее 25 м от регенерационного пункта (НРП и ОРП). Продление защитного провода мимо НРП на соседний регенерационный участок недопустимо. Выполняется отвод защитного провода в сторону от ОК. На стыках отдельные строительные длины защитных проводов соединяются между собой пайкой, сваркой или обжимами

4.2 Принцип экранирования

Для уменьшения электрического и магнитного влияния на внешнее пространство активно применяются экраны. В технике связи и радиотехнике экраны оцениваются через экранное затухание АЭ, характеризующее величину затухания, вносимого экраном. Для магнитного поля затухание экранирования определяется по формуле (2.25) (при n=1):

.

(4.1)

.

(4.1)

Для электрического поля (2.26) (при n=1):

,

(4.2)

,

(4.2)

где

kM

= - коэффициент

распространения в металле (коэффициент

вихревых токов); kД=ω

- коэффициент

распространения в металле (коэффициент

вихревых токов); kД=ω - коэффициент

распространения в диэлектрике; Δ

- толщина

экрана; rЭ

- радиус экрана;

J1

и H1

- цилиндрические

функции первого (Бесселя) и третьего

(Хенкеля) родов; J1'

и H1'

- производные

этих функций; Z0

=

- коэффициент

распространения в диэлектрике; Δ

- толщина

экрана; rЭ

- радиус экрана;

J1

и H1

- цилиндрические

функции первого (Бесселя) и третьего

(Хенкеля) родов; J1'

и H1'

- производные

этих функций; Z0

= - волновое

сопротивление диэлектрика плоской

волны; ZM

=

- волновое

сопротивление диэлектрика плоской

волны; ZM

=

=

= -

волновое

сопротивление металла.

-

волновое

сопротивление металла.

Экраны работают в трех режимах: - низкочастотная область - электромагнитостатический режим; - высокочастотная область - электромагнитный режим; - сверхвысокочастотная область - волновой режим. Электростатическое и магнитостатическое экранирование имеют принципиальное различие. Электромагнитное экранирование состоит в замыкании электрического поля на поверхности металлической массы экрана и передачи электрических зарядов на землю или корпус прибора. Магнитостатическое экранирование основано на замыкании магнитного поля в толще экрана, происходящее вследствие его повышенной магнитопроводности.

Волновые сопротивления диэлектриков определяются по формулам:

(4.3)

(4.3)

,

,

.

(4.4)

.

(4.4)

Эффективность экранов, предусмотренных для защиты от внешних источников помех и от взаимных влияний между цепями, расположенными в общем кабеле, имеет существенные различия. При защите от внешних помех большое значение играют цепи оболочка-земля. Здесь велика роль составляющих продольных токов, и необходимо учитывать действие как вихревых (АЭ), так и продольных (АПР) токов. Для цепей, расположенных в общем кабеле, преобладает эффект вихревых токов, и в первом приближении он определяет защитное действие экрана. Результирующее экранное затухание АЭ.РЕЗ определяется экранированием от вихревых(АЭ) и продольных (АПР) токов, протекающих в оболочке кабеля. Формулы для расчета АЭ (2.25) и (2.26). Величина АПР рассчитывается по формуле (2.29), дБ:

,

(4.5)

,

(4.5)

где

LВШ

– внешняя

индуктивность цепи оболочка-земля,

равная 2х10-6Гн/м;

=

= -

сопротивление

оболочки, Ом/м, где ZM

=

-

сопротивление

оболочки, Ом/м, где ZM

= =

= ;

r – радиус

оболочки; k =

;

r – радиус

оболочки; k =

;

Δ – толщина оболочки.

;

Δ – толщина оболочки.

Для низких частот сопротивление оболочки равно сопротивлению постоянного тока ZОБ = R0 = 1/2πrσΔ. Эта формула справедлива для немагнитных экранов до 10 кГц, для магнитных - до 1кГц.

5 Защита сооружений связи от коррозии

5.1 Коррозия. Виды коррозии

Коррозия – это процесс разрушения металлических оболочек кабелей (свинцовых, стальных, алюминиевых), а также защитных и экранирующих покровов (стальной брони, медных и алюминиевых экранов) вследствие химического, механического и электрического воздействия окружающей среды. Различают следующие основные типы коррозий: почвенную (электрохимическую), электрокоррозию (коррозию блуждающими точками) и межкристаллическую. В условиях эксплуатации могут действовать все три вида коррозий. В зависимости от характера взаимодействия оболочки кабеля и почвы, в которой он находится, а также от происхождения блуждающего тока, вдоль кабеля образуются анодные, катодные или знакопеременные зоны. Для того чтобы защитить кабель, который прокладывают в открытый грунт, в его конструкции присутствуют металлические элементы. Они расположены непосредственно под защитной оболочкой: проволочная и стальная ленточная броня, а также силовой центральный элемент. В процессе эксплуатации именно эти металлические части подвергаются коррозии.

5.2 Почвенная коррозия

Почвенная

коррозия вызывается электрохимическим

взаимодействием металла с окружающей

средой. Основными причинами, вызывающими

почвенную коррозию, являются: содержание

в почве влаги, органических веществ,

солей, кислот, неоднородность химического

состава грунта, насыщенность грунта

кислородом. В результате действия этих

факторов на поверхности металла

образуются гальванические пары, что

сопровождается циркуляцией тока между

металлом и окружающей средой, возникают

анодные и катодные зоны, металлическая

оболочка кабеля разрушается.

Интенсивность коррозии зависит от

состояния почвы, которая характеризуется

удельным сопротивлением грунта ![]() и

показателем кислотности грунта pH. По

удельному сопротивлению грунты

подразделяются на три категории:

-низкоагрессивные (песчаные, глинистые,

каменистые,

и

показателем кислотности грунта pH. По

удельному сопротивлению грунты

подразделяются на три категории:

-низкоагрессивные (песчаные, глинистые,

каменистые, ![]() );

-среднеагрессивные

(суглинистые, лесные, слабые чернозёмы,

);

-среднеагрессивные

(суглинистые, лесные, слабые чернозёмы, ![]() );

-высокоагрессивные (торфяники, чернозёмы,

перегной,

);

-высокоагрессивные (торфяники, чернозёмы,

перегной, ![]() ).

По химическому содержанию (показатели

кислотности pH)

грунты также делятся на три категории (рисунок

10.2):

).

По химическому содержанию (показатели

кислотности pH)

грунты также делятся на три категории (рисунок

10.2):

1) ![]() -

кислотные грунты, содержащие растворы

кислот (торф, перегной, чернозём, отходы

производства);

-

кислотные грунты, содержащие растворы

кислот (торф, перегной, чернозём, отходы

производства);

2) ![]() -

нейтральные грунты (песок, глина,

каменистый грунт);

-

нейтральные грунты (песок, глина,

каменистый грунт);

3) ![]() -

щелочные грунты, содержащие натриевые,

калиевые, кальциевые и др. соли (известь,

удобрения, зола и др.).

-

щелочные грунты, содержащие натриевые,

калиевые, кальциевые и др. соли (известь,

удобрения, зола и др.).

![]() -интенсивность коррозии

Рисунок 10.2 – Интенсивность коррозии

а) и подверженность коррозии

различных металлов б)

-интенсивность коррозии

Рисунок 10.2 – Интенсивность коррозии

а) и подверженность коррозии

различных металлов б)

Различные металлы по – разному подвержены коррозии. Свинец разрушается главным образом в щелочных средах. Алюминий подвержен коррозии и в щелочных и в кислотных средах. На сталь мало влияет щелочная среда. Интенсивность почвенной коррозии возрастает при увеличении влажности среды, её насыщенности кислородом.

5.3 Коррозионная агрессивность грунта

Грунт – очень агрессивная коррозионная среда, которая состоит из множества элементов. Коррозионная агрессивность почвы (грунта) определяется некоторыми факторами: влажностью, рН, аэрацией, составом почвы, пористостью, электропроводностью. По коррозионной активности грунты различают: высокой, средней, низкой агрессивности. Глинистые грунты способны долго удерживать в себе влагу, за счет чего считаются наиболее агрессивными в коррозионном отношении.

Песчаные в коррозионном отношении практическиинертны. Торфяные, глинистые, болотные почвы, содержащие большое количество органических кислотобладают сильным негативным воздействием на находящийся в них металл. рН этих грунтов имеет повышенное либо пониженное значение (оптимальное значение – 6 – 7,5), за счет чего коррозионные процессы ускоряются. Влага, которая находится в почве, ускоряет прохождение процессов коррозии, превращая почвенную среду в электролит, и способствует прохождению именно электрохимических коррозионных процессов. Влага легче проходит сквозь почву, если почва имеет более пористую структуру. При наличии в грунте растворенных солей и различных минералов он становится более электропроводным, электродные процессы на катоде и анодепротекают легче, что является причиной увеличения скорости почвенной коррозии. Высокая неоднородность грунта также влияет на скорость почвенной коррозии. Возникают гальванические элементы, из-за которых коррозионное разрушение носит неравномерный характер. В грунтах живет множество различных микроорганизмов, которые оказывают очень большое влияние на коррозионную агрессивность почв. Коррозионное разрушение, вызванное наличием и жизнедеятельностью живых организмов носит название – биокоррозия. Микроорганизмы в почве могут существовать при наличии кислорода и без него. Среди бактерий, которые оказывают очень сильное влияние на почвенную коррозию, можно выделить серобактерии, железобактерии и анаэробные сульфатредуцирующие бактерии.

Механизм почвенной коррозии

Механизм почвенной коррозии почти всегда носит электрохимический характер. Крайне редко, в очень сухих почвах, почвенная коррозия может проходить по химическому механизму. Для данного вида коррозии характерно возникновение коррозионных гальванопар, язвенный характер разрушения. При этом значительное влияние на ход процесса оказывает омическое сопротивление грунта.

5.5 Защита от почвенной коррозии

Для защиты от почвенной коррозии используют следующие методы: 1. изоляционные покрытия; 2.специальные методы укладки; 3.создание искусственной атмосферы; 4. электрохимическая защита.

6 Выбор трассы строительства

Современные оптические кабели связи (ОК) практически вытесняют традиционные медно-жильные кабели связи на всех участках Взаимоувязанной сети связи России. Так, строительство новых линий передачи на первичной и внутризоновых сетях связи ведется преимущественно с использованием оптического кабеля. Оптический кабель широко используются на соединительных линиях местной сети, при сооружении структурированных кабельных систем, в системах кабельного телевидения, начинают использоваться на абонентских участках и т.д. Оптический кабель производятся с различными типами оптического волокна - многомодовыми с размерами 50/125 мкм (сердцевина/оболочка соотв.) (рекомендация МСЭ Т G.651) и 62,5/125 мкм, одномодовыми (рекомендации МСЭ Т G.652, G.653, G.654, G.655), оптическое волокно с расширенным диапазоном рабочих длин волн, типы оптического волокна, которые должен содержать оптический кабель (или же необходимостьналичия в оптическом кабеле различных типов оптического волокна), определяются заказчиком с учетом назначения оптического кабеля. Основной тип оптического волокна, используемых в современных конструкциях оптических кабелей - одномодовые оптические волокна, характеризующиеся низкими потерями (так, километрическое затухание на длине волны 1,55 мкм у оптического волокна по рекомендации G.652 составляет 0,22 дБ/км). Многомодовые оптические волокна применяются практически только в оптическом кабеле для локальных сетей, в частности, в структурированных кабельных системах, что определяется в основном технико-экономическими причинами. В отличие от медно-жильных кабелей связи, предназначенных для применения на определенных участках сети (первичная, внутризоновая, местная сети связи), оптические кабели связи отличаются практически только допустимыми условиями их прокладки:

прокладка оптического кабеля в кабельную канализацию и специальные (защитные пластмассовые) трубы

прокладка оптического кабеля в грунтах различных категорий

прокладка оптического кабеля в грунтах, характеризующихся мерзлотными явлениями

прокладка оптического кабеля в болотах, на речных переходах, на глубоко водных участках водоемов (озера, водохранилища)

прокладка оптического кабеля на прибрежных и на глубоководных участках морей

подвеска оптического кабеля на опорах воздушных линий связи, опорах ЛЭП, опорах контактной сети и автоблокировки железных дорог

прокладка оптического кабеля внутри зданий, в коллекторах и туннелях

В зависимости от исполнения оптического кабеля условия прокладки могут быть и расширенными (например, для прокладки в кабельную канализацию, специальные трубы, для подвески). Основными особенностями конструкций оптического кабеля, определяющими область их прокладки, являются: 1. состав элементов конструкции оптического кабеля (наличие или отсутствие гидрофобного заполнения, металлических элементов) 2.механические характеристики оптического кабеля (в основном допустимые растягивающее и раздавливающие усилия) 3.материал наружной оболочки оптического кабеля Характерными особенностями конструкций оптического кабеля по сравнению с медно-жильными кабелями связи являются: 1. малые размеры и масса 2.большая строительная длина (4 - 6 км и более) 3.малая величина километрического затухания 4.отсутствие необходимости содержания оптического кабеля под избыточным воздушным давлением 5.стойкость к электромагнитным (гроза, ЛЭП и др.) воздействиям (металлические конструктивные элементы используются только в качестве бронепокровов и/или для предотвращения поперечной диффузии влаги .

6.1 Прокладка оптического кабеля

Прокладка оптического кабеля производится с использованием технологий, виды которых определяются проектом, условиями прокладки, типами используемых оптических кабелей, используемым оборудованием и др. Во всех случаях при прокладке не должны превышаться нормируемые нормативно-технической документацией на кабели механические воздействия (в первую очередь усилия растяжения и сжатия), климатические условия (нижняя предельная температура прокладки, как правило, составляет минус 10 °С), допустимые радиусы изгиба оптического кабеля (радиус изгиба не должен быть менее 20 наружных диаметров оптического кабеля) и т.д.

6.2 Прокладка оптического кабеля на городском участке сети

При прокладке оптического кабеля на городском участке сети, как правило, используется имеющаяся инфраструктура (кабельная канализация, коллекторы, туннели). Трасса прокладки и типы используемых для прокладки подземных сооружений определяются проектом, при этом из соображений пожарной безопасности оптического кабеля, прокладываемые в коллекторы и туннели, должны иметь оболочку из материала, не распространяющего горение. В соответствии с действующими нормативными документами, такие исполнения кабелей должны иметь сертификат пожарной безопасности, а в их маркировке должен присутствовать индекс "Н" (не распространяющий горение). Как правило, такие исполнения оптического кабеля изготавливаются с оболочкой из специальных композиций полиэтилена, содержащих в качестве наполнителя тригидроксид алюминия Al (OH)3 , который при температуре выше 200 °С разлагается на окись алюминия Al2O3 и воду (в виде паров воды), что снижает окружающую температуру оптического кабеля до величины ниже точки возгорания, водяные пары способствуют также уменьшения концентрации выделяемых при горении газов. С целью минимизации риска повреждения оптического кабеля в ходе прокладки используемые на трассе прокладки подземные сооружения (трубы и колодцы кабельной канализации, коллекторы и туннели должны быть проверены, при необходимости отремонтированы, трубы прочищены и проверены на проходимость, возможные перепады уровней устранены и т.п.). Как правило, прокладка оптического кабеля производится в отдельный канал кабельной канализации или же, с целью более эффективного использования канала, в него предварительно прокладываются до 4 полиэтиленовых труб 32 мм, каждая из которых затем применяется для прокладки в нее отдельного кабеля. Для прокладки в кабельной канализации, учитывая вероятность повреждения оптического кабеля грызунами, наиболее целесообразно использовать оптический кабель с броней из стальной гофрированной ленты или же, при наличии повышенных требований по стойкости к электромагнитным воздействиям (например, на территории электроподстанций), диэлектрических оптических кабелей с броней из стеклопластиковых стержней. При прокладке оптического кабеля в кабельную канализацию наиболее широко используется метод затягивания оптического кабеля с помощью лебедки, снабженной устройством ограничения тягового усилия, тяговый трос (фал) которой через вертлюг (компенсатор кручения) соединяется с "кабельным чулком", установленным на конце оптического кабеля. Тяговая скорость лебедок, как правило, регулируется в диапазоне 0 - 30 м/мин. При прокладке оптического кабеля в кабельную канализацию следует учитывать следующее: 1. наличие каждого поворота трассы прокладки на угол 90 °С эквивалентно укорочению длины прокладки на 200 м, при наличии поворотов трассы барабан с оптическим кабелем по возможности рекомендуется располагать непосредственно с поворотами для снижения тяговых нагрузок на оптический кабель при прокладке, 2. секции длиной более 1 км рекомендуется прокладывать с размещением барабана с оптическим кабелем в середине секции, с прокладкой половины строительной длины оптического кабеля в одном направлении, размоткой оставшейся длины оптического кабеля на устройство типа "Фигаро" (используемое в технологии пневмопрокладки оптического кабеля) или укладки этой длины оптический кабель "восьмерками" на поверхности и последующей прокладки в другом направлении, 3. при прокладке оптического кабеля следует использовать направляющие устройства (колена, ролики и др.), облегчающие условия ввода оптического кабеля в каналы кабельной канализации предотвращающие повреждения оптического кабеля в ходе прокладки, 4. при прокладке следует контролировать тяговое усилие, которое не должно превышать нормируемого для прокладываемого кабеля. Рекомендуется использовать лебедки, тяговое усилие которых контролируется автоматически или по меньшей мере контролируется оператором, 5. при прокладке оптического кабеля не следует использовать смазки, поскольку они могут разрушать оболочку оптического кабеля, а также "приклеивать" кабели к стенкам канала, 6. во избежание попадания внутрь канала кабельной канализации загрязнений и воды оптический кабель относительно канала рекомендуется герметизировать. Прокладка оптического кабеля может осуществляться также каскадным методом, с использованием нескольких последовательно установленных, синхронно работающих тяговых лебедок. В колодцах кабельной канализации оптического кабеля должны быть выложены на кронштейнах с допустимым радиусом изгиба и промаркированы.

6.3 Прокладка оптического кабеля в специальные (защитные пластмассовые) трубы

Защитная полиэтиленовая труба (ЗПТ) - современная альтернатива традиционной асбестоцементной трубе кабельной канализации. ЗПТ может быть использована как для увеличения емкости традиционной кабельной канализации с одновременным приданием ей новых характеристик (путем прокладки ее в каналы существующей кабельной канализации), так и для прокладки непосредственно в грунт, фактически выполняя функции междугородной кабельной канализации. ЗПТ представляет собой трубу 25-63 мм (строительная длина в среднем 2 км) из полиэтилена высокой плотности с имеющимся на внутренней поверхности антифрикционным покрытием, что обеспечивает снижение коэффициента трения примерно вдвое по сравнению с поверхностью из обычных композиций полиэтилена, нормируемый срок службы ЗПТ составляет не менее 50 лет. Прокладка ЗПТ осуществляется по обычной технологии прокладки кабелей связи (кабелеукладчиками, в траншею, затягиванием в каналы существующей кабельной канализации). Применение ЗПТ при сооружении волоконно-оптических линий передачи позволяет, однократно выполнив прокладку нескольких каналов ЗПТ, эффективно затем ее использовать, проводя последующую прокладку оптического кабеля в резервные каналы ЗПТ или же производя по мере необходимости замену оптического кабеля без необходимости проведения земляных работ. Учитывая, что ЗПТ обеспечивает эффективную механическую защиту и защиту от грызунов прокладываемого в нее оптического кабеля, к кабелям не предъявляются высокие требования по механическим характеристикам. Поэтому для прокладки в ЗПТ наиболее целесообразно использовать недорогие легкие (небронированные) оптические кабеля, в том числе диэлектрические. С целью облегчения работ по поиску трассы рекомендуется один из оптических кабелей, прокладываемых в пакет из ЗПТ, использовать с металлическим конструктивным элементом . Прокладка оптического кабеля в ЗПТ, как правило, осуществляется методом пневмопрокладки с использованием специализированного оборудования, обеспечивающим возможность "задувки" в ЗПТ максимальных строительных длин оптического кабеля (величиной 4:6 км), без необходимости их разрезания и перемотки на участках пересечения с подземными сооружениями.

7 ПРОКЛАДКА И ПОДВЕСКА КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ

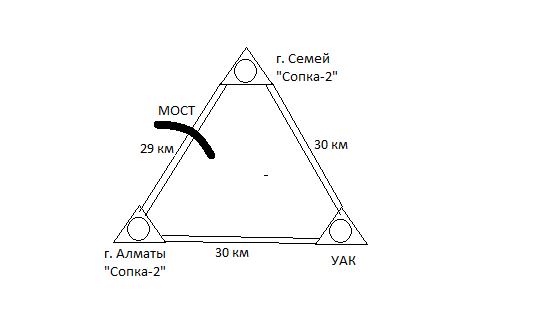

На рисунке 7.1 изображена магистральная оптическая сеть, протяженностью 89 км, с преградами.

Рисунок 7.1 Магистральная оптическая сеть

Наиболее трудоемким этапом создания волоконно-оптических систем связи является монтаж кабельной системы. В этой статье мы поговорим о том, какие методы монтажа кабеля сегодня используются. В зависимости от того, где проходит тот или иной фрагмент кабельной системы, можно выделить следующие виды монтажа: 1. Монтаж кабеля внутри зданий. 2. Подземная прокладка. 3. Подвешивание на опорах. 4. Прокладка по морскому дну. В зависимости от вида монтажа варьируются и типы используемых кабелей, и конкретные методы их прокладки.

7.1 Внутри зданий

Монтажные работы по прокладке кабелей внутри зданий, как правило, не требуют серьезных затрат. Для прокладки используются имеющиеся в здании кабельные каналы, пространства фальшполов и потолков. Внутри зданий можно использовать наименее защищенные кабели. Пожаробезопасность может быть одним из требований, которые к ним могут предъявляться. Внешняя оболочка кабеля в этом случае должна не только изготовляться из негорючих материалов, но и исключать выделение при температуре горения как вредных для организма человека веществ, так и газов, которые при большом скоплении могут привести к взрыву. Пожаробезопасные кабели стоят дорого, поэтому при невысокой стоимости самих монтажных работ общие затраты на создание кабельной сети могут существенно увеличиться. Другой спецификой этого вида монтажа является большое количество углов поворота кабеля. При монтаже необходимо следить, чтобы радиусы изгиба на поворотах были не меньше указанных в документации на кабель.

7.2 Под землей

Подземная прокладка кабеля требует бОльших затрат на монтаж. Часто тем, кто прокладывает подземный кабель, приходится сталкиваться с непредвиденными трудностями. Тем не менее, этот вид прокладки широко применяется (часто другой альтернативы просто нет) и четко разбивается на два подвида: 1. прокладка в подземной кабельной канализации; 2. закапывание в грунт. Подземная кабельная канализация используется при монтаже кабеля в городской черте. Кабель при этом прокладывается поэтапно: отрезками между двумя ближайшими люками колодцев кабельной канализации. Первоначально из одного колодца в другой продевается легкая проволока, а затем с ее помощью протаскивается сам кабель. Операция эта может оказаться очень трудоемкой в случае, если каналы забиты до отказа другими коммуникационными кабелями. При прокладке в подземных коммуникациях могут использоваться самые разные типы кабеля. Наиболее важные требования, которые к ним предъявляются, - герметичность и наличие специальной оболочки из прочной металлической проволоки или гофрированной ленты для защиты от грызунов. Закапывание в грунт применяется за городской чертой, в основном на равнинной местности. Кабель укладывается на глубине около 1 м с помощью специального плугового укладчика, который за один проход копает мини-траншею (с помощью специального плуга), укладывает кабель и, во многих случаях, сразу же его закапывает. Впрочем, при грунтовой прокладке нередко используется и ручной труд. Существенную опасность для уложенного в грунт кабеля представляют "копатели" всех видов и форм собственности. Добродушный частник, пожелавший выкопать колодец, может вывести из строя линию связи протяженностью в несколько тысяч километров. Поэтому часто в траншею с кабелем на меньшей глубине закладывается ярко-оранжевая лента с предупредительной надписью. Примечательной разновидностью укладки кабеля в грунт является использование полиэтиленовых труб. Суть этой технологии состоит в том, что сначала в грунт закапывается не сам кабель, а длинная полиэтиленовая трубка. После того, как канал создан по всей длине будущей линии связи, в него с помощью специального компрессора в буквальном смысле вдувается оптоволоконный кабель. Для снижения трения кабеля о стенки трубки, часто ее внутреннюю поверхность снабжают продольными ребрами. Достоинство этого способа укладки кабеля в грунт очевидно: при необходимости замены кабель, с помощью того же компрессора, высасывается из трубки, и вместо него вдувается новый. Что касается типа кабеля, который используется для укладки в грунт, то это определяется, в основном, характером местности, по которой он проходит. Здесь наиболее важным свойством, которым должен обладать прокладываемый кабель, является герметичность (обычно она проверяется методом электрического пробоя), особенно если кабель прокладывается в болотистой местности, в поймах рек и по дну водоемов. Такой кабель может иметь несколько защитных оболочек, а свободное пространство внутри него заполняется специальным гидрофобным веществом.

7.3 Над землей

Хотя сейчас более трех четвертей оптоволоконных кабелей проходят под землей, монтаж кабеля на опорах имеет большие перспективы. Он может с успехом использоваться и в городской черте, и за ее пределами, так как оптоволоконный кабель подвешивается на уже существующие опоры линий традиционных коммуникаций. Это могут быть:

1. опоры телефонных и телеграфных линий; 2. опоры линий электропередач (ЛЭП); 3. опоры контактной электросети железных дорог. Надземная прокладка кабеля производится сравнительно легко. Монтаж кабеля осуществляется сразу на большом отрезке линии опор. Обычно это делается сразу по всей длине подвешиваемого кабеля (3-6 км)с помощью так называемого метода подтяжения. На опорах закрепляются специальные ролики, по которым сначала протягивается легкий полимерный трос, а затем уже, с его помощью, - кабель. Специальные машины обеспечивают равномерное разматывание кабеля с транспортировочных барабанов. После того как кабель подвешен на всем отрезке, он перекладывается с роликов на крепежные элементы. Отдельного внимания заслуживает подвешивание оптоволоконного кабеля на опорах ЛЭП. Здесь имеется три возможности: 1.Использование специального грозозащитного троса с встроенным оптоволоконным кабелем. 2.Подвешивание самонесущего кабеля между опорами. 3.Навивка кабеля на фазовый или грозозащитный провод. Включение кабеля в грозозащитный трос, который является обязательным элементом любой ЛЭП, - одно из самых надежных и долговечных (до 40-60 лет) решений. Однако и стоимость грозозащитного троса со встроенным оптоволоконным кабелем, и стоимость его монтажа сравнительно велики. Поэтому использование грозозащитного троса с оптоволоконной начинкой оказывается эффективным при строительстве новых ЛЭП. Использование самонесущего кабеля, то есть кабеля, подвешиваемого на опорах вместе с фазовыми проводами, имеет свои преимущества: он не подвержен поражению молнией или токами короткого замыкания. С другой стороны, этот вид кабеля наименее надежен и не может быть использован в ЛЭП напряжением более 150 кВ. Навивка кабеля на фазовый и грозозащитный провод - сегодня, пожалуй, самый экономичный и быстрый способ прокладки кабеля по существующим ЛЭП. Оптоволоконный кабель навивается на провод с помощью механизированных средств. Интересна, например, радиоуправляемая навивочная машинка фирмы "Фокас", которая способна обвивать кабель со скорость 1 м/с (за исключением участков обхода опоры). При обходе опоры машинку необходимо перевешивать на следующий отрезок линии. Эта процедура занимает примерно 40 минут, тем не менее, скорость прокладки кабеля довольно высока - около 3 км в день. Однако и у этого способа есть свои недостатки. Он не может быть применен на линиях с напряжением выше 175 кВ, и, к тому же, при замене провода, вокруг которого навит кабель, последний придется прокладывать заново.

7.4 По дну морскому

Оптоволоконные кабели, которые прокладывается по дну морей и океанов, - наиболее дорогие. Для укладки кабеля в этом случае используются специально оборудованные судна. Кабель прокладывается за один раз: от берега до берега. Если требуемый для этого кабель (например, при прокладке трансатлантических линий) не помещается на одном судне, то используют целую эскадру кораблей. Особые проблемы связаны с устранением неисправностей кабеля, проложенного по морскому дну. После того как кабель пролежит на дне не один месяц, его зачастую трудно бывает найти. Особенности донного рельефа и подводные течения могут отнести кабель на десятки километров. Таковы основные виды монтажа оптоволоконных кабельных систем. Сделанный обзор не претендует на полноту. Каждый из способов монтажа может иметь несколько модификаций, выбор которых определяется конкретными целью и условиями прокладки.

7.5 Поиск места повреждений

Одним из преимуществ оптоволоконных кабелей перед традиционными медными является возможность дистанционного обнаружения места повреждения. Под повреждением понимается и физический разрыв оптических волокон, из которых состоит кабель, и появление в них неоднородностей (например сколов), существенно увеличивающих затухание проходящего по ним сигнала. Сделать это можно с помощью рефлектометрии. Сущность метода достаточно очевидна. На входе оптического волокна посылается короткий световой импульс и здесь же на входе с помощью фоточувствительного элемента измеряется отражаемый сигнал. Это напоминает принцип радиолокации. Если в кабеле имеется неоднородность, то часть сигнала от нее отражается (например, поперечный скол волокна ведет себя как полупрозрачное зеркало) и возвращается к источнику. Величина интервала между посланным и отраженным импульсом, помноженная на скорость света и разделенная пополам (сигнал идет туда и обратно), дает очень точное местоположение повреждения. Несмотря на то, что принцип рефлектометрии прост и понятен даже школьнику, приборы-рефлектометры стоят сравнительно дорого. Это объясняется тем, что разница в мощности передатчика и чувствительности приемника составляет 100-120 дБ, что находится почти на пределе современных технологий. Тем не менее, рефлектометры выпускаются многими производителями. Минирефлектометры, которые легки, компактны и поэтому могут использоваться в полевых условиях, стоят от 10 до 20 тыс. долларов. Стоимость более мощных оптических рефлектометров - от 20 до 50 тысяч. Но овчинка стоит выделки. Ведь как только будет обнаружено повреждение кабеля, имея в своем распоряжении рефлектометр, фирма-оператор практически сразу может выслать ремонтную бригаду, которая точно будет знать, какой участок кабеля ей следует заменить. А время, как известно, - это деньги.

7.6 Закапывание в грунт.

Подземная кабельная канализация используется при монтаже кабеля в городской черте. Кабель при этом прокладывается поэтапно: отрезками между двумя ближайшими люками колодцев кабельной канализации. Первоначально из одного колодца в другой продевается легкая проволока, а затем с ее помощью протаскивается сам кабель. Операция эта может оказаться очень трудоемкой в случае, если каналы забиты до отказа другими коммуникационными кабелями. При прокладке в подземных коммуникациях могут использоваться самые разные типы кабеля. Наиболее важные требования, которые к ним предъявляются, - герметичность и наличие специальной оболочки из прочной металлической проволоки или гофрированной ленты для защиты от грызунов. Закапывание в грунт применяется за городской чертой, в основном на равнинной местности. Кабель укладывается на глубине около 1 м с помощью специального плугового укладчика, который за один проход копает мини-траншею (с помощью специального плуга), укладывает кабель и, во многих случаях, сразу же его закапывает. Впрочем, при грунтовой прокладке нередко используется и ручной труд. Существенную опасность для уложенного в грунт кабеля представляют "копатели" всех видов и форм собственности. Добродушный частник, пожелавший выкопать колодец, может вывести из строя линию связи протяженностью в несколько тысяч километров. Поэтому часто в траншею с кабелем на меньшей глубине закладывается ярко-оранжевая лента с предупредительной надписью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе курсовой работы была разработана зоновая оптическая сеть. Выбран оптический кабель ОКБ-М8П-10-0,22-32. Кабель предназначен для обеспечения бесперебойной связи в зоновой сети. Рассмотрены прокладка, подвеска и монтаж оптических кабелей.

Оптоэлектронная связь сегодня является одним из главных направлений научно-технического прогресса. Достоинства оптических кабелей и систем передачи, и в первую очередь экономия меди, вызвали повышенный интерес к ним и привели к интенсивному развитию этой отрасли техники. В настоящее время волоконная оптика получила широкое развитие в различных областях науки и техники, и производства (связь, радиоэлектроника, энергетика, термоядерный синтез, медицина, машиностроение, летающие аппараты, вычислительные комплексы и т. д.).

В ближайшем будущем следует ожидать появления фторированных, халькогенидных и других типов оптических волокон, которые при использовании ближнего инфракрасного диапазона волн (2 ... 4 мкм) позволят уменьшить потери до 0,1 ... 0,2 дБ/км и существенно увеличить длины регенерациоиных участков. Спектральное уплотнение позволит увеличить пропускную способность оптических трактов передачи.

Дальнейшее развитие получат оптоэлектронные устройства передающего и приемного назначения, широко будет применяться интегральная оптика. Следует ожидать, что усиление и преобразование сигналов будут происходить на оптических частотах. В перспективе получат развитие акустооптические преобразователи, непосредственно преобразующие сигналы в оптические.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методические указания к курсовой работе по предмету «Линии связи», Липская М.А, Алматы, 2010

2. Защита кабельных и воздушных линий электропередачи от коррозии. /Проэктор Е.Г. и др – М.: Энергия, 1974

3. Андрушко Л.М и др. Волоконно-оптические линии связи; Уч.пособие для ВУЗов - М.;Радио и связь 2005

4. Верник С.М и др. Оптические кабели связи: Уч.пособие для техникумов – М.;Радио и связь 2008

5. Ионов А.Д., Попов Б.В. Линии связи. – М.: Радио и связь, 1990

6. ГОСТ 2.106-96. Текстовые документы. – М.: Изд-во стандартов, 1997

7. Укстин Э.Ф., Хузякова В.А. Измерение характеристик кабелей электросвязи. – М.: Энергия, 1967

8. Гальперович Д.Я. и др. Радиочастотные кабели / Гальперович Д.Я., Павлов А.А., Хренков Н.Н. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

9. Дмитриенко Г.В. Линии связи. Методические указания по курсовой работе для студентов направления 550400 "Телекоммуникация". - Ульяновск: УлГТУ, 2000.

10. ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. – М.: Изд-во стандартов, 1996.