О.С.Соколова Методическое пособие Протеомные исследования в биологии и медицине

План:

Введение

История

Протеомика в биологии

Протеомика в медицине

Методы

Заключение, перспективы

Введение

Термин «протеом», обозначает весь белковый комплемент, экспрессируемый геномом – “PROTEOME: entire PROTEin complement expressed by genOME”. Протеомика – это системное изучение «протеома», то есть всех белков, синтезирующихся в клетке или другом объекте (органе, организме). Высокая значимость каждого из индивидуальных белков для обеспечения тех или иных функций и/или молекулярных структур в организме не только определяет их вовлеченность в различные физиологические и патологические процессы с потенциальными возможностями для использования белков в качестве эффективных диагностических маркеров, но и для применения некоторых белков как лекарственных средств. Для обнаружения и исследований новых белков широко применяются новые технологии, которые после завершения международного проекта «Геном человека» принято называть постгеномными. В частности, для системных исследований информационных РНК (транскриптов) используют термин «транскриптомика», а для системных исследований белков – «протеомика». Освоение и использование геномных и постгеномных технологий позволяет вывести молекулярно-биологические исследования, направленные на решение медицинских вопросов, на качественно более высокий уровень.

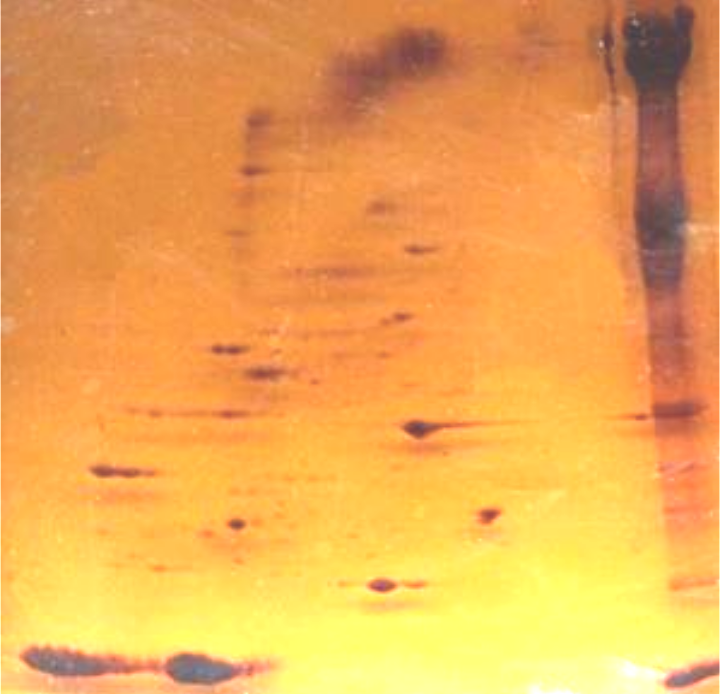

Традиционные подходы к изучению индивидуальных белков – биохимический и иммунохимический ориентируются на последовательное изучение отдельных белков. Для достижения цели белки изучают (выделяют), используя их индивидуальные свойства – функциональную активность или антигенность. В тоже время, системный подход ориентируется на параллельное изучение многих индивидуальных белков, совокупность которых составляет определенную систему, что характеризует исследуемый объект в целом. Рисунок 1 демонстрирует различие в разрешающей способности между одномерным электрофорезом (разделение смеси белков по разнице в их молекулярных массах) и комплексным методом – двумерным электрофорезом. Двумерный электрофорез в состоянии выявить в несколько раз больше индивидуальных белков, по сравнению с одномерным.

А

Б

Рис. 1. Сравнение результатов одномерного (А) и двумерного (Б) форезов мембранных белков эритроцитов человека. Результат: одномерный форез выявил около 30, а двумерный – 189 белков.

История

В 20 веке методы аналитической химии прогрессировали от простых процедур, имеющих дело с единичными элементами, к более сложным методам, основанным на физическом разделении и детекции веществ. Таким образом, уже более 50 лет назад большое внимание уделялось методам разделения частиц – хроматографии, электрофорезу, масс-спектрометрии. Несколько позднее изобрели капиллярный электрофорез (гг.). Из всех этих методов только масс-спектрометрия обеспечивала разрешение, достаточное для разделения и идентификации сложных элементных смесей, однако до недавнего времени, и она не могла адекватно разделять макромолекулы. Задавшись целью увеличить разделительную способность, ученые пришли к выводу о необходимости совместить в двух измерениях два каких-либо метода, основанных на измерении разных параметров. Изначально предлагалось использовать два различных растворителя при разделении молекул в процессе хроматографии на бумаге, а также предпринимались попытки совместить электрофорез, в качестве первого направления с хроматографией, в качестве другого. Эта же концепция также имела место при разделении молекул по седиментационным коэффициентам и по различиям в плотности при ультрацентрифугировании. Если два метода разделения независимы друг от друга, то финальное разрешение должно определяться суммой разрешения обоих методов. В принципе, можно было бы добавить более двух измерений, однако такой подход может привести к значительному падению концентрации исследуемого вещества и к возникновению проблем в детекции сигнала.

По крайней мере шесть независимых попыток разработать двумерный электрофоретический метод было предпринято, прежде чем в 1975-76 гг. была опубликована первая доступная весия метода, объединяющая изоэлектрофокусирование (ИЭФ) в растворах мочевины с электрофорезом в присутствии йонного детергента додецилсульфата Na (SDS). Разделение проводилось по первому направлению на основе заряда денатурированных белков (зависит от аминокислотной последовательности), а по второму направлению – в зависимости от молекулярной массы (см. раздел Методы).

В течение прошедших с тех пор 30 лет метод подвергался многим дополнениям, в частности, была предложена идентификация разделенных белков с помощью микросеквенирования и масс спектрометрии. Создаются компьютерные базы данных, содержащие сведения о клетках в культуре, белках плазмы крови, белках печени мыши и крысы, E.Coli, дрожжей и других модельных объектах. Практическое расширение области используемых pH связано с использованием коммерческих наборов иммобилинов, то есть иммобилизованных на специальных стрипах амфолинов. Использование таких наборов увеличивает воспроизводимость и увеличивает область действия метода. Иммобилиновая система позволяет использовать значительные нагрузки по белку: 1-10 мг на полоску (обычная нагрузка составляет около 100 мкг белка) и обеспечивает возможность изучения белков с рН > 8,5.

2Д электрофорез заложил основу для расшифровки молекулярного строения человеческих и животных тканей, клеток, бактерий и вирусов и для детектции изменений, происходящих при развитии, старении, заболеваниях а также в ответ на изменения окружающей среды. Протеомные методы используются для определения маркеров заболеваний и разработки новых лекарств. Также комбинация 2Д электрофореза с фракционированием клеточных органелл может дать информацию о внутриклеточной локализации специфических белков. Метод должен отличаться воспроизводимостью и возможностью количественной оценки результатов. В идеальном случае, должна быть возможность автоматизации всего набора процедур. До сих пор не существует полностью автоматизированного 2Д электрофореза, в связи с тем, что процедуры, входящие в него очень трудоемки.

Интересный аспект истории 2Д электрофореза показан на рис. 2, представляюшем число публикаций, найденных по запросу: 2Д электрофорез и протеомика. В последние 10 лет число статей, посвященных 2Д электрофорезу стабилизировалось и вышло на плато. С чем это связано - с тем, что 2Д электрофорез выходит из моды? Или это объясняется теми успехами секвенирования генома, которые наблюдаются в последние годы? Однако, даже если представить себе полностью расшифрованные геномы всех без исключения живых существ, протеомика будет иметь право на существование, так как связывает продукты деятельности генов с функциями организма. В последние несколько лет термин «протеомика» очень часто встречается среди цитируемых статей (рис. 2)

Рис. 2. Число публикаций, посвященных 2Д электрофорезу (2D or two D) и протеомике (proteom*) в базе данных MEDLINE c 1975 по 2005 гг.