- •Конспект лекций

- •Содержание

- •Тема 5. Система национальной безопасности.

- •Тема 6. Методическая оценка уровня национальной безопасности и ее видов.

- •Тема 7. Диагностика опасностей и угроз.

- •Тема 1. Сущность и содержание национальной безопасности.

- •1.1. Понятие, содержание и сущность национальной безопасности.

- •Источники и объекты опасностей и угроз.

- •2.2. Классификация угроз.

- •2.3. Основные опасности и угрозы глобального уровня.

- •2.4. Угрозы региональной внутригосударственной безопасности.

- •Объекты:

- •Угрозы бр:

- •Субъекты:

- •2.5. Угрозы государству и его безопасность.

- •2.5.1. Угрозы геополитического характера

- •2.5.2. Основные угрозы в политической сфере

- •2.5.3. Военная составляющая опасностей и угроз

- •2.5.4. Экономическая составляющая опасностей и угроз.

- •2.5.5. Социальная составляющая опасностей и угроз

- •2.5.6. Угрозы в информационной сфере

- •2.5.7. Культурно-образовательная составляющая опасностей и угроз.

- •2.5.8. Экологическая составляющая опасностей и угроз

- •2.5.9. Демографическая составляющая опасностей и угроз

- •2.5.10. Медицинская составляющая опасностей и угроз

- •3.2. Пути достижения баланса интересов.

- •4.2. Оборонная (военная) безопасность.

- •Военная безопасность

- •4.3. Политическая безопасность.

- •Политическая безопасность

- •4.4. Экономическая безопасность.

- •4.5. Социальная безопасность.

- •Социальная безопасность

- •4.6. Продовольственная безопасность.

- •4.7. Демографическая безопасность.

- •Демографическая безопасность

- •4.8. Экологическая безопасность.

- •Экологическая безопасность

- •4.9. Информационная безопасность.

- •Информационная безопасность

- •4.10. Психическая безопасность

- •4.11. Культурологическая безопасность

- •4.12. Научно-техническая безопасность

- •Научно-техническая безопасность

- •5.2. Структура органов обеспечения безопасности.

- •5.3. Принципы организации и функционирования системы безопасности.

- •5.4. Режимы функционирования системы безопасности России.

- •6.2. Количественная оценка жизненных интересов личности, общества и государства.

- •7.2. Регистрация и измерение опасностей и угроз.

- •7.3. Моделирование опасностей и угроз.

- •Библиографический список. Основная литература:

- •Дополнительная литература:

Источники и объекты опасностей и угроз.

К основным объектам национальной безопасности относятся:

личность, ее права и свободы;

общество, его материальные и духовные ценности;

государство, его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.

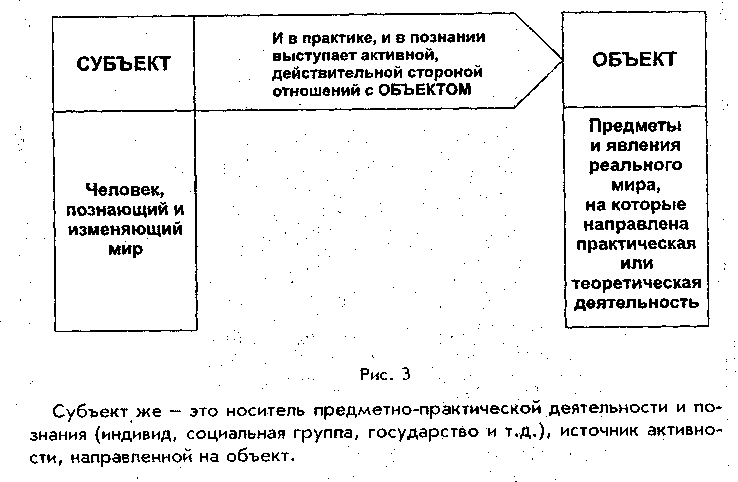

Опасности и угрозы всегда указывают на взаимодействие двух сторон:

той, которая выступает источником и носителем опасности, - субъект;

той, на которую направлена опасность или угроза, - объект.

Источники опасности - это условия и факторы, которые таят в себе и при определенных условиях сами по себе либо в различной совокупности проявляют или обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную природу, реальные или потенциальные действия.

Источники опасности по своей сути имеют естественно-природное, техническое и социальное происхождение.

Известно, что объект - философская категория, выражающая то, что противостоит субъекту в его предметно-практической или познавательной деятельности. Взаимосвязь субъекта и объекта как предмета познания, практического воздействия, деятельности представлена на рис. 2.

Рис 2. Взаимосвязь субъекта и объекта, как предмета познания.

Объектом угроз и опасностей являются личность, общество, государство. Эта триада представляет собой целостную систему.

Личность в системе (и прежде всего личность - творец) является высшей целью общественно-политического и социально-экономического развития страны.

Общество - это социальная среда и необходимое условие творчества личности в системе общественных отношений.

Государство же представляет собой организационно-политический механизм реализации общественных отношений и обеспечения гарантий прав граждан. Государство не должно возвышаться над личностью, так как его задача - создать такой механизм, чтобы творческое развитие личности на самом деле было высшей национальной целью.

Объектами угроз в государственном масштабе являются практически все сферы жизни и деятельности общества. И в любой из них существуют специфические особенности опасностей и угроз.

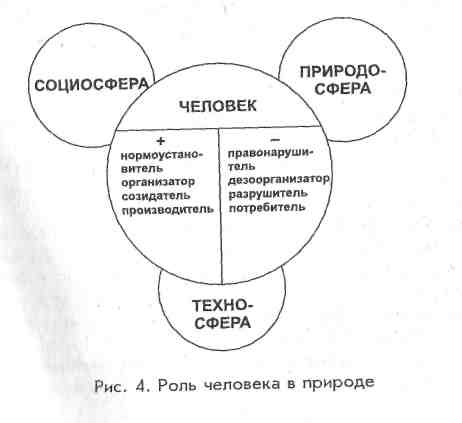

Человек выступает и как объект, и как субъект опасностей и угроз. Диапазон проявлений человеческой сущности многообразен и противоречив. В ней необъяснимо уживаются эгоизм, иррациональность, агрессивность с отрицающими их подвижничеством, жертвенностью, благодеянием. Современный человек не торопится расставаться со всеми своими пороками, выходить за рамки субъективного, индивидуально-алчного восприятия мира.

Известно, что мир представляется человеку в виде объективной реальности. Человек преобразует природу и изменяется сам. Отсюда вывод, что человек одновременно является и субъектом толкования мира и его объектом.

При этом человек присутствует во всех видах безопасности. Поэтому обеспечение безопасности личности становится условием обеспечения безопасности всех других ее видов и уровней. С другой стороны, положение личности определяется состоянием общества, государства.

Известно стремление человека жить лучше не получило еще необходимое положение – «и безопаснее». Человек пока остается носителем различных по виду опасностей и угроз, регулятором «безопасности».

Таким образом, человек прямо или косвенно включен в разнообразную, сложноорганизованную систему отношений и процессов, выполняя в них активно-созидательную, пассивно-созерцательную или разрушительную роль.

Источниками опасности для человека, личности, семьи, класса, народа, страны представляется личность и сформированные ими общности людей, оснащенные техническими и другими средствами, способные деформировать объекты угроз вплоть до их гибели. При этом эти источники опасности могут находиться как вне, так и внутри общности людей. Включение в их число природы и техники добавляет сферу источников опасностей и угроз.

Личную безопасность каждый человек может обеспечить себе лишь частично, действуя в рамках закона и не пренебрегая интересами общества и государства. Негосударственные организации, действующие на общественных началах, могут обеспечить в какой-то степени безопасность отдельных групп населения. Основным же инструментом обеспечения безопасности жизнедеятельности призвано быть государство. Это не только его основная задача, но и исключительная обязанность.

Однако, с одной стороны, имеются факты недостаточной ответственности государственных органов, в частности за жизнь и безопасность граждан. С другой стороны, значительная часть населения России не умеет или скорее не желает сочетать свои личные интересы с государственными. В результате растет правовой нигилизм, дискредитируются государственные начала в различных сферах жизни общества, забывается, что кроме прав у человека есть и обязанности. В связи с этим серьезную угрозу национальной безопасности России представляет несбалансированность интересов государства, общества, различных социальных групп и личности.

В целом роль человека в системе опасность - безопасность сводится к следующему:

В гносеологическом аспекте придает смыслосодержание, целеполагание умопостигаемому миру, интерпретирует его в соответствии со своими потребностями и представлениями.

Вносит причинность в процесс, на который он в состоянии оказать влияние (воздействие), вызывая изменения хода событий или порядка вещей, их естественных свойств.

Негативным проявлением этого является привнесение земного масштаба в понимание планетарных явлений, сужение оценки их значения до материалистического, потребительского значения. Человек признает только социально полезную значимость существования природы, отказывая ей в праве на самоорганизацию и независимое существование, нетерпеливо подправляя ее "неразумные" действия.

Организует, рационализует, программирует среду, формообразует и качественно преобразует разнообразные и разобщенные фрагменты социальной и природной действительности, зачастую без учета опасности последствий.

Обладает эвристическими способностями, открывает новое в познании мира, определяет перспективы общественного развития и своего будущего.

Является осью, главным связующим элементом социо-, природо-, техно- и космосферы.

В рамках социума создает мифологемы и идеологемы, вокруг которых разворачивается вся историческая драматургия, возникают поворотные цивилизационные изменения.

Придает общественной жизни аксеологическое, нормативно-ценностное содержание, формирует нравственные императивы типа "можно - нельзя", "хорошо - плохо", "правильно - неправильно.

Создает структуры и институты, обеспечивающие коллективное выживание, совместную защиту, урегулирование конфликтов и согласование интересов.

Таким образом, человек прямо или опосредованно включен в разнообразную, сложно организованную систему отношении и процессов, выполняя в них активно-созидательную, пассивно-созерцательную или разрушительную роль. Однако весь линейный прогресс существования человека техногенной цивилизации пока не вписан в общепланетарную гармонию и заключается в том, что, решая текущие проблемы, он порождает новые, еще более масштабные и опасные.

Баланс позитивных и негативных качеств человека, их слияние определяет общий вектор развития человечества в социо-, природо- и техносфере (рис. 3).

Рис. 3. Роль человека в природе.

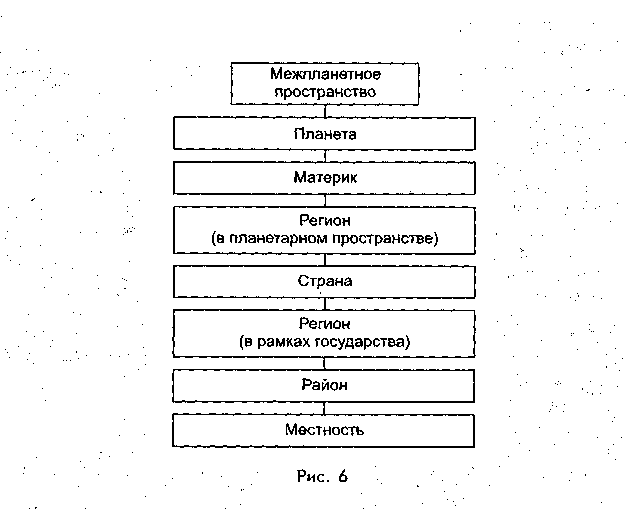

Помимо человека объектами безопасности выступают объекты пространственно-географического масштаба, различные сферы обеспечения жизнедеятельности человека, включая экономику, социологию, политологию и многие другие, значительная часть которых приведена на рисунке 4.

Рис. 4. Классификация пространственно-территориальных объектов

Можно заключить, что все объекты имеют четко выраженную масштабно-иерархическую структуру. Объектами безопасности являются также сферы жизнеобеспечения и духовно-политической деятельности.

К ним относятся:

политическая;

военная;

экологическая;

социальная;

экономическая;

демографическая;

продовольственная;

психологическая;

информационная и др.

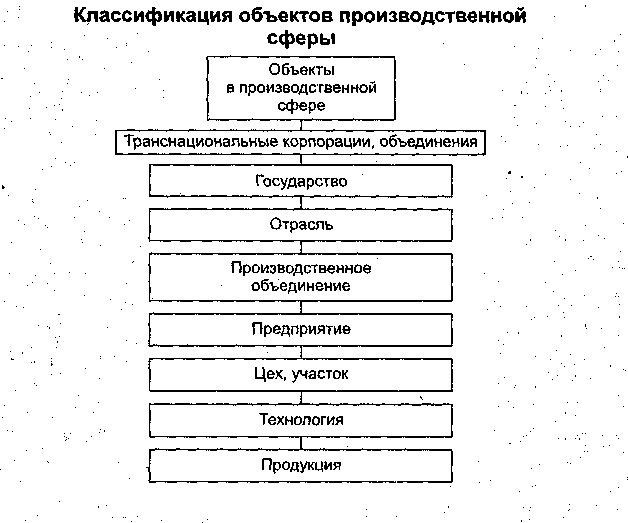

Каждая сфера по-своему проявляется в деятельности объектов в зависимости от их масштабов, нахождения и условий функционирования (рис.5).

Рис. 5. Классификация объектов производственной сферы.

Таблица 2

Декомпозиция объектов исследования безопасности

Иерархические уровни |

Объекты безопасности |

|

ГЛОБАЛЬНЫЙ |

Ноосфера, биосфера, человечество |

Геополитическая. Политическая |

РЕГИОНАЛЬНЫЙ |

Континенты. Группы стран Международные объединения, союзы и т.п. |

Военная. Экономическая |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (национальный) |

Государства |

Продовольственная. Культурологическая. Демографическая. Экологическая |

ОБЩЕСТВЕННЫЙ (групповой) |

Общества, социальные группы |

Информационная Энергоинформационная |

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (личностный) |

Человек, личность |

Научно-техническая Социальная |

Таблица 3

Классификационная характеристика деятельности людей в сфере безопасности

Принципы классификационной группировки признаков |

Классификационные признаки |

Степень общности |

Индивидуальные, групповые, общественные, региональные, государственные, международные. |

Сферы деятельности |

Геополитическая, военная, экологическая, политическая, духовно-нравственная, социальная, экономическая, информационная, демографическая, продовольственная. |

Субъекты |

Международные, государственные, национальные, партийные, профессиональные, институциональные. |

Тенденции |

Прогрессивные, реакционные, консервативные. |

Нормы нравственности. |

Справедливые, несправедливые, гуманные. |

Степень значимости |

Наиболее существенные, существенные, малосущественные. |

Объектами региональной безопасности являются территория и население региона и все сферы обеспечения жизнедеятельности его инфраструктуры, расположенные на данной территории.

Территория - участок земной поверхности, имеющий отдельные границы и пространственный базис деятельности, который включает производственную и социальную инфраструктуру и рассматривается как объект жизнедеятельности, фактор и ресурс развития территории.

Субъект – это носитель предметно-практической деятельности и познания (индивид, социальная группа, государство и т.д.), источник активности, направленной на объект.

Основным субъектом обеспечения национальной безопасности является государство, осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной власти Закон определяет силы и средства обеспечения безопасности в структуре силовых ведомств, органов, обеспечивающих безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве; службы обеспечения безопасности средств связи и информации, таможни, природоохранных органов, органов охраны здоровья населения и других государственных органов обеспечения безопасности, действующих на основании законодательства.

В законе «О безопасности» говорится, что граждане, общественные и иные организации и объединения, являясь субъектами безопасности, обладают правами и обязанностями по участию в обеспечении безопасности в соответствии с законодательством РФ, законодательством республик в составе РФ, нормативными актами органов государственной власти и управления краев, областей, автономных областей и автономных округов, принятыми в пределах их компетенции в данной сфере.

Тема 2. Угрозы безопасности личности, общества и государства.

2.1.Сущность понятия «опасность» и «угроза».

2.2. Классификация угроз.

2.3. Основные опасности и угрозы глобального уровня.

2.4. Угрозы региональной внутригосударственной безопасности.

2.5. Угрозы государству и его безопасность.

2.1.Сущность понятия «опасность» и «угроза».

Современная обстановка в стране такова, что никто не чувствует себя в безопасности. Опасности и угрозы – это реалии нашей действительности.

Опасности и угрозы - непременные спутники жизни и деятельности индивидов, обществ, государств, человеческого сообщества на всех этапах его становления и развития. И всегда недостаточная забота о безопасности оборачивается большими бедами: разрушением и гибелью государств, войнами, смутами, большими кровопролитиями. Государства, общества, люди, не проявляющие должной настойчивости в борьбе с опасностями, могут потерять не только отдельные элементы жизнеобеспечения, но и собственно государственность и жизнь.

Опасности - это возможные или реальные явления, события и процессы, способные нанести вред человеку, социальной группе, народу, обществу, государству, человеческому сообществу и Земле или даже уничтожить их; нанести ущерб их благополучию, разрушить материальные, духовные или природные ценности, вызвать деградацию, закрыть путь к раз витию.

Опасность может выступать в различных формах: в виде намерении, планов подготовки действий и самих действий, направленных на уничтожение, ограбление, подчинение, закабаление, ослабление, уничтожение объектов безопасности и т.д.

Понятие "опасность»" охватывает также явления, процессы и действия, которыми люди наносят вред природе, а природа людям.

Категория «опасность применяется для характеристики психологического состояния людей, как осознание ими вредных последствий тех или иных реальных явлений или как безнадежное выискивание несуществующих.

Уяснение сути опасности есть исходный момент противодействия, отражения и устранения ее. Если люди не понимают всей глубины опасности, то соответственно не напрягают адекватно свои силы, чтобы ликвидировать или предупредить ее.

Другой формой опасности выступает риск - возможная опасность неудачи предпринимаемых действий или сами действия, связанные с такой опасностью. Люди зачастую надеются на счастливый случай - рискуют, допуская определенный ущерб себе. В государственных делах - политики, экономике, оборонной деятельности - чаще всего имеет место осознанный риск, когда тщательно рассчитываются ожидаемая выгода, цена, которую допустимо заплатить за нее, последствия и т.д.

Понятие "угроза" родственно понятию "опасность".

Угроза - это опасность на стадии перехода из возможности в действительность, высказанное намерение или демонстрация готовности одних субъектов нанести ущерб другим.

"Угроза - высказанное в любой форме намерение нанести физический, материальный или иной вред общественным или личным интересам".

С методологической точки зрения необходимо, прежде всего уяснить, что является источником угрозы обществу, личности, государству и каким образом сама опасность влияет, например, на общественные отношения.

Принципиальность данного вопроса определяется главным образом тем, что концентрация нашего внимания на угрозах и на борьбе с ними ведет к порочному кругу, обрекает на сизифов труд: при таком подходе мы обречены на бесконечную борьбу с угрозами, не затрагивая причины, их порождающие. Приведем лишь один пример. Разгул преступности во всех се формах, и прежде всего экономической преступности, стал ощутимой угрозой безопасности личности, общества и государства как результат криминализации общества и государственного аппарата управления. Принимаются законы, вырабатываются программы, делаются широковещательные заявления о бескомпромиссной борьбе с преступностью, расширяется круг правоохранительных органов, занятых этой борьбой. И тем не менее результаты более чем скромные. Причина неудачи в том, что все ни меры не затрагивают источники возникновения преступности, так как пни лежат в иных сферах: экономической, социальной, связанной с межнациональными отношениями, беженцами и мигрантами, с теневой экономикой.

Таким образом, угроза - результат имеющихся и формирующихся в самом обществе, в межгосударственных отношениях противоречий, и без их выявления и решения никакая безопасность обеспечена быть не может.

Именно поэтому в методологическом аспекте причины опасности - противоречия, а не угрозы - приобретают качество сущностной характеристики.

Во-первых, вся сумма противоречий, как общих, так и в отдельных видах безопасности, соответствующих конкретным сферам жизнедеятельности общества и государства, имеет и внутренний, и внешний характер.

Во-вторых, основное противоречие, определяющее всю сумму внутренних и внешних противоречий, заключается в принятии и непринятии основных ценностных ориентации отдельной цивилизации внутри страны и в ее отношениях с другими цивилизациями.

В-третьих, сами противоречия не являются застывшими, а меняют свою сущность и направленность развития под воздействием различных внутренних и внешних факторов. Данная особенность определяет содержание системного, проблемного и факторного анализа противоречий и тенденций их развития как непременного условия своевременной адекватной реакции на имеющиеся и могущие возникнуть угрозы.

Кроме упреждающего значения факторный анализ позволяет выделить и сгруппировать факторы дестабилизирующего и стабилизирующего характера. Данное положение имеет принципиальное значение для выработки и реализации конкретных мер в системе обеспечения безопасности, направленных на нейтрализацию, подавление дестабилизирующих факторов и стимулирование действий стабилизирующих факторов. В этом и заключается не столько защитная, сколько способствующая позитивному развитию функция обеспечения безопасности.

В-четвертых, не всегда точно (неосознанно, в силу слабой исследовательской, теоретической разработки проблемы или сугубо конъюнктурных, чаще всего политических целей) определяются сами противоречия, их носители (субъекты), что неизбежно влечет за собой ошибки не только и не столько теоретического, сколько практического характера, и принятие решений, усугубляющих противоречия.

Таким образом, угроза всегда носит предметный характер, наполнена конкретным содержанием и в случае четко выраженного опасного состояния такого содержания весьма часто приобретает (по крайней мере, должна приобретать) конкретную правовую характеристику. Эта характеристика чаще всего и фиксируется в законах, например, в статьях Уголовного кодекса (статьи об измене Родине, терроризме, контрабанде и т.д.).

Как представляется, именно такой подход - изучение процессов и тенденций, зарождающихся и затухающих противоречий - позволяет отслеживать состояние безопасности на каждый конкретный политический период и определять стратегию ее обеспечения на длительный период.

Таким образом, источником формирования угрозы безопасности является многообразие внутренних и внешних противоречий общественного развития в стране и на международной арене в разных сферах человеческой деятельности как постоянно эволюционирующий процесс. Это одновременно и главный исходный критерий для выделения из всей суммы общественных отношений и присущих им противоречий именно тех, которые формируют систему общественных отношений в области безопасности.