- •Раздел 2.1. Россия в XVIII – середине XIX в.

- •Лекция:

- •2.1.5. Русское просвещение.

- •2.1.7. Культура народов России и ее связь с европейской и мировой культурой XVIII – начале XIX в.

- •2.1.8. Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX в.

- •2.1.9. Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г.

- •2.1.10. Движение декабристов.

- •2.1.11. Общественная мысль 1830-1850 е гг. . Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.

- •2.1.12. Имперская внешняя политика самодержавия (царствование Николая I). Крымская война и ее последствия для страны.

2.1.12. Имперская внешняя политика самодержавия (царствование Николая I). Крымская война и ее последствия для страны.

Центральное место в политике России занимал восточный вопрос, вязанный с началом распада Османской империи. Основные проблемы восточного вопроса:

- контролем над святыми местами в Палестине;

- борьба православных христианских народов Османской империи за независимость;

- соперничеством великих держав (России, Австрии, Великобритании, Франции) за раздел Османской империи.

Основные события внешней политики:

1) завершение второго этапа присоединения Закавказья к России в результате войны с Ираном (1826-1828) и Турцией (1828-1829). Отныне в состав РИ входили Грузия, Восточная Армения и Северный Азербайджан.

2) третий этап – присоединение Северного Кавказа – борьба с горцами Дагестана и Чечни (Кавказская война). На Северном Кавказе сложилось религиозное мусульманское государство имамат во главе с имамом Шамилем, ожесточенно сопротивлявшееся проникновению России. Только в 1864 г. русские подавили сопротивление горцев – Северный и Северо-Западный Кавказ вошли в состав РИ.

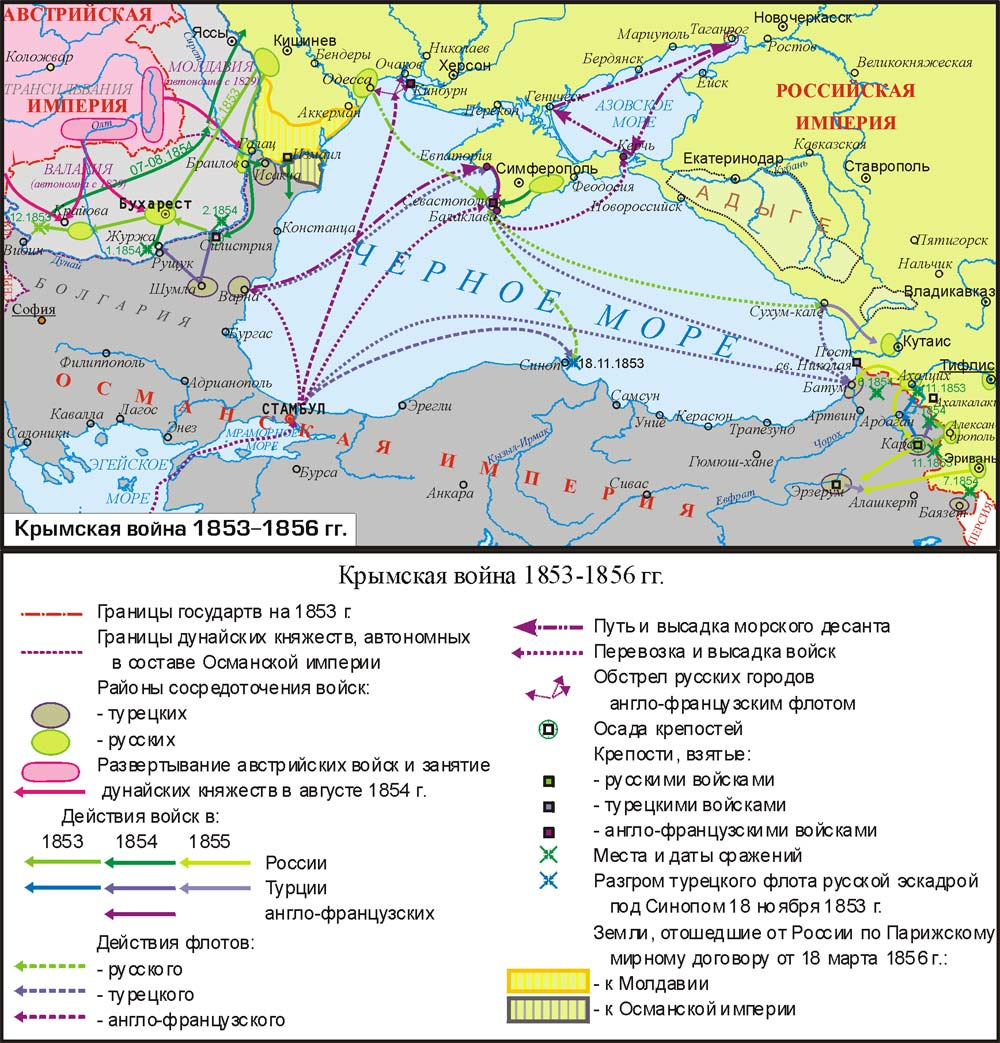

3) Крымская война 1853-1856 гг. (Россия, Турция, Англия, Франция и Сардиния).

Причины войны и соотношение сил. Важной целью России было достижение господства на Черном море, в проливах Босфор и Дарданеллы и на Балканах.

Причины (главная – обострение «восточного вопроса»):

- противоречия с Турцией и европейскими державами по поводу режима Черноморских проливов. В 1830- е гг. режим благоприятствовал России, так как проливы были закрыты для все иностранных военных кораблей, кроме российских. В 1840 е гг. роливы попали под медународный контроль (вместо турецкого) и были закрыты для всех военных кораблей, заперев российский флот в Черном море.

- помощь России православным государствам в борьбе с османским игом;

-стремление Англии и Франции ославить влияние России на Балканах и Ближнем Востоке.

Повод к войне: спор между православным (российским) и католическим (французским) духовенством в Палестине на тему, кто будет владеть святыми местами в Иерусалиме и Вифлееме. Палестина входила в состав Османской (турецкой) империи и турки встали на сторону Франции в этом споре. В ответ Николай I ввел войска в Дунайские княжества Молдавию и Валахию, которые были автономной частью Османской империи. Турция объявила войну России. Англия и Франция поддержали Турцию, а Австрия заняла позицию «вооруженного нейтралитета».

Этапы войны:

1) октябрь 1853 – апрель 1854 гг. – собственно русско-турецкая кампания. Турецкая армия терпела поражение на Балканах и Закавказье. Основное событие – морское сражение в Синопской бухте 18 ноября 1853 г. – русская Черноморская эскадра под командованием П.С. Нахимова потопила турецкий флот в Синопской бухте, не потеряв ни одного русского корабля.

2) апрель 1854 – февраль 1856 г. Англия и Франция объявили войну России.

- англо-французская эскадра появилась в Балтийском море, атаковав наши базы – Кронштадт и Свеаборг;

- английские корабли вошли в Белое море и бомбардировали Соловецкий монастырь;

- русские войска были выведены с территории Дунайских княжеств, куда незамедлительно ввела свои войска Австрия;

Однако главные действия развернулись в Черноморском регионе. Задачей союзников (Англии и Франции) стал захват Крыма и Севастополя – военно-морской базы России на Черном море. Военные действия в Крыму и Севастополе разворачивались следующим образом:

а) сентябрь 1854 г. – союзники высадили десант в Крыму в районе Евпатории. Состоялось сражение на реке Альме, проигранное русскими. Русская армия отступила через Севастополь к Бахчисараю;

б) чтобы перекрыть союзному флоту путь в Севастопольскую бухту, весь российский парусный флот был затоплен;

в) в октябре 1854 г. союзники осадили Севастополь (на 11 месяцев). Севастополь был окружен оборонительными укреплениями, возведенными под руководством инженера Э.И. Тотлебена. Оборону города возглавили вице-адмирал В.А. Корнилов, контр-адмирал В.И. Истомин и адмирал П.С. Нахимов.

Защитники Севастополя проявили немалый героизм. Русские армии пытались отвлечь силы противника от Севастополя, организовав наступления и сражаясь под Инкерманом, под Евпаторией на Черной речке. Но эти военные действия не помогли севастопольцам. В августе 1855 г. начался последний штурм Севастополя. Союзники преодолели Малахов курган и заняли большую часть Севастополя, лежавшего в руинах после бомбардировок.

Карта обороны Севастополя 1854-1855 гг.

г) военные действия на Кавказе были успешными для русской армии, взявшей турецкую крепость Карс.

Истощение всех армий привело к началу переговоров и заключению Парижского мира 1856 г., тяжелого для России:

- Черное море было объявлено нейтральным, отныне Россия и Турция не могли иметь здесь военный флот и береговые укрепления;

- Россия вернула Севастополь, отдав взамен крепость Карс;

- Россия не могла оказывать протекторат (покровительство) Дунайским княжествам и Сербии;

В итоге роль России на Балканах и Ближнем Востоке была сведена на нет, упал международный престиж России как имперской державы. Причиной поражения России стали:

- военная отсталость: русский парусный флот против парового флота союзников. Русское гладкоствольное ружье против нарезного ружья союзников;

- экономическая отсталость, истощение финансов вследствие непрерывных войн;

- крепостничество как основа экономики, неэффективное на тот момент.

Назрела насущная необходимость реформирования России с целью модернизации.

Карта Крымской войны 1853-1856 гг.

Доп. к разделу 2.1.4. Экономика и социальный строй России в первой половине XIX в.

В начале XIX в. основой экономики России была феодально-крепостническая система. Эта система была архаичной, поскольку дорогу в России стремительно пробивали новые капиталистические явления.

Сельское хозяйство. Россия оставалась аграрной страной. Помещичьи хозяйства постепенно вовлекаются в систему товарных рыночных отношений. Возрастает экспорт хлеба. Однако все попытки интенсификации с/х были связаны с усилением крепостнического гнета (увеличение барщины и оброков). Возникает месячина – крестьяне лишаются земли, полностью переводятся на барщину, получая взамен определенный набор продукции. Распространяется отходничество крестьян – временный уход на заработки в деревни или города.

Промышленность. С 30-40-х гг. XIX века в России начинается промышленный переворот – переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике, от аграрной экономики к индустриальной. Проявлением переворота (или промышленной революции) стало применение паровых двигателей и различных механизмов, облегчающих труд.

Формируются промышленные районы:

- Петербургско-Прибалтийский – на северо-западе;

- Московский – в центре;

- Харьковский – на юге.

Торговля. Развивается общероссийский рынок и ярмарочная торговля (Нижний Новгород, Сибирь и др.). Расширяется ассортимент товаров, развивается розничная магазинная торговля в городах (на 1825 г. было 415 городов). Но! Население обладало низкой покупательной способностью (особенно крестьяне).

Внешняя торговля сохраняет активный баланс (преобладание экспорта). Вывозили пшеницу, лес, пеньку, лен, кожи. Ввозили товары для дворянства – модную одежду и колониальные товары – чай, кофе, пряности. Часть импорта составляли машины и другие предметы, необходимые российской промышленности. Прекратился вывоз металлов за границу (в отличие от XVIII в.).

Транспорт. Развитие товарно-денежных отношений и торговли требовали развитие транспорта. В России существовали гужевой и водный транспорт, то есть сезонные виды. При Александре I были построены Мариинский и Тихвинский каналы, связавшие Балтику с Москвой и Волгой. Появились первые пароходы (около 100 к середине века). Шоссейные дороги связывали СПб с Варшавой, Москву с СПб, Ярославлем и Нижним Новгородом.

Новое явление – начало строительства железных дорог: первые ж/д связали в 1837 г. СПб с Царским селом, СПб с Москвой.

Сословная структура:

а) привилегированные сословия: дворяне (опора самодержави), духовенство (черное и белое), почетные горожане, буржуазия (купцы трех гильдий + владельцы фабрик и заводов;

б) податные: мещане (ремесленники, мелкие торговцы, наемные работники) и крестьяне (помещичьи, государственные и удельные).

В целом, экономическая отсталость России, разложение феодально-крепостнического хозяйства не означали экономического кризиса. Во-первых, у России были неисчерпаемые возможности экстенсивного развития. Во-вторых, капиталистический уклад вызревал в недрах экономики медленно, но уверенно. Однако запоздание промышленного переворота в России по сравнению с Западом определило догоняющий путь развития. Без ликвидации крепостничества и модернизации Россия могла существовать, однако не могла сохранять статус великой мировой державы, что и показала наглядно Крымская война.

Доп. к разделу 2.1.7. Русская культура первой половины XIX в.

Первую половину XIX столетия именуют «золотым веком» русской культуры.

Наука. В предшествующем столетии господствовал энциклопедизм. С XIX в. начинается выделение самостоятельных научных дисциплин:

- математика – Н.И. Лобачевский (теория «неевклидовой геометрии»);

- астрономия – строительство Пулковской обсерватории; исследования В.Я. Струве скопления звезд Млечного пути;

- физика – В.В. Петров (практическое применение электричества); Б.С. Якоби (электромоторы, работающие от гальванических батарей); П.Л. Шиллинг (телеграф);

- химия – Н.Н. Зинин (анилиновые красители для тканей);

- медицина – Н.И. Пирогов (основоположник антисептики в военно-полевой хирургии, + впервые применил эфирный наркоз во время операций). Был военно-полевым хирургом в Крымской войне;

- история – создание Общества истории и древностей Российских (ОИДР) при МГУ; начало археологических раскопок; начало работы Археографической комиссии по сбору и публикации исторических документов. Издание «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина (первые 8 томов); затем «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева (29 томов).

Географические исследования:

а) 1803-1806 гг. – кругосветная экспедиция Крузенштерна и Лисянского – от Кронштадта до Камчатки и Аляски. Исследовали острова Тихого океана, побережье Китая, остров Сахалин и полуостров Камчатка.

б) открытие Антарктиды (южного полярного материка) экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева в 1819-1821 гг.

в) исследования Северного Ледовитого океана и Камчатки (Ф. Литке);

Просветительская деятельность.

1) распространение знаний через научные общества (Географическое, Минералогическое, ОИДР и др.);

2) распространение книгоиздательства. Среди издателей просветителей следует отметить деятельность А.Ф. Смирдина, сделавшего книгу дешевой и доступной широкому читателю;

3) появление новых газет («Северная пчела», «Литературная газета») и журналов. Среди журналов:

- общественно-политический «Вестник Европы» Карамзина;

- патриотический «Сын Отечества»;

- литературные «Современник» и «Отечественные записки» (сотрудничали Белинский, Герцен);

4) появление публичных библиотек и музеев. Открылся в 1852 г. для посещений музей Эрмитаж.

Литература. Замена классицизма сентиментализмом (см. выше). Переход к романтизму, который развивался в двух направлениях: «салонный» романтизм В.А. Жуковского (баллады на основе поверий, рыцарских легенд) и романтизм декабристов (К. Рылеев, В. Кюхельбекер), воспевавший идеалы свободы и служения Родине.

Основоположником реализма в России стал А.С. Пушкин. После создания романа «Евгений Онегин» реализм стал доминирующим художественным методом. Черты реализма: правдивое отображение действительности, внимание к простому человеку, обнажение отрицательных явлений жизни. Они отразились в произведениях М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, И.А. Гончарова.

А.С. Пушкин стал основателем журнала «Современник». В «Современнике» и «Отечественных записках» возникло новое явление – литературная критика.

Театр. Существовали различные виды театров:

- крепостные, принадлежавшие аристократам (Шереметевым, Апраксиным, Юсуповым);

- государственные театры (Большой и Малый театры в Москве, Мариинский и Александринский в СПб).

Среди жанров господствовали классицизм, сентиментализм, позднее романтизм, а с 30-40-х гг. реализм. Репертуар:

- западные произведения (пьесы Ф. Шиллера и В. Шекспира);

- исторические пьесы Н.В. Кукольника;

- сатирические комедии Д. Фонвизина и И. Крылова;

- «Ревизор» Н.В. Гоголя.

Прославились талантливые артисты, заложившие основы театрального искусства – П.С. Мочалов, Е.С. Семенова. Реформатором актерского мастерства считается М.С. Щепкин (Малый театр в Москве), сыгравший Фамусова («Горе от ума» А.С. Грибоедова) и Городничего («Ревизор»). В Александринском театре в СПб реалистичные образы Хлестакова («Ревизор») и Митрофанушки («Недоросль») создал А.Е. Мартынов.

Балет. Балетное искусство развивалось с тесной связи с литературой. Уходили в прошлое балеты классицизма. На смену им пришли сентиментальные и романтические постановки. Популярность приобрели балеты на сюжеты отечественной истории (по произведениям А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан»).

Своим успехом русский балет обязан Шарлю Дидло, создавшему основы русского классического балета. Он использовал национальные мотивы, соединяя их с европейскими танцевальными традициями. Под его руководством в СПб блистали А.С. Новицкая, А.И. Истомина и др. балерины.

Музыка. Происходит создание русской национальной музыкальной школы.

Родоначальником всех основных жанров национальной классической музыки стал композитор Михаил Иванович Глинка. Он создал оперы («Жизнь за царя» по либретто Кукольника, «Руслан и Людмила»). Писал романсы, этюды, хоры и струне квартеты. Глинка соединял европейские музыкальные традиции с русскими народными мелодиями.

Русский романс развивали А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев.

Реализм отразился в произведениях А.С. Даргомыжского – бытовые сюжеты, народнык песенные мелодии – оперы «Русалка» и «Каменный гость».

Романтическое направление в музыке было представлено А.Н. Верстовским - опера «Аскольдова могила».

Живопись. Господство классицизма поощряло библейские и мифологические (в том числе античные) сюжеты в живописи. Однако молодые художники, вырываясь за рамки этого академизма, обращались к реализму и романтизму. По-прежнему популярен был жанр портрета.

- романтизм представлен в творчестве Ореста Кипренского – портрет А.С. Пушкина (рис. 1).

- реализм – в творчестве В.А. Тропинина (портрет А. С. Пушкина – рис. 2; «Кружевница» - рис. 3).

- идейные искания и ожидание перемен отразились в монументальных полотнах – «Явление Христа народу» Александра Андреевича Иванова – рис. 4, «Последний день Помпеи» Карла Брюллова – рис. 5.

- бытовые сюжеты представлены в творчестве:

а) А.Г. Венецианова (на крестьянскую тему): «На пашне» - рис. 6;

б) П.А. Федотова: «Сватовство майора» - рис. 7; «Свежий кавалер» - рис. 8.

рис. 1 «Пушкин» Кипренского рис. 2 «Пушкин» Тропинина рис. 3. «Кружевница» Тропинина

рис. 4. Явление Христа народу А. Иванова рис. 5 Последний день Помпеи К. Брюллова

рис. 6 «На пашне» Венецианова рис. 7. «Сватовство майора» рис. 8. «Свежий кавалер»

Скульптура испытывает подъем:

- по проекту Монферрана на Дворцовой площади перед Зимним дворцом была воздвигнута 47-метровая колонна в честь Александра I и победы в Отечественной войне 1812 г. рис. 9.

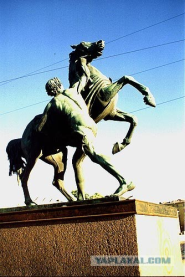

- 4 конные скульптурные группы на Аничковом мосту в СПб – «Кони» П. Клодта – рис. 10.

рис. 1. Колонна рис. 2. Кони Клодта (все четыре):

Архитектура. В архитектуре отражаются традиции позднего классицизма. Характерная черта – создание крупных ансамблей. В Петербурге:

- Адмиралтейство А. Захарова – рис. 1.

- ростральные клоны и Биржа Тома де Томона на Стрелке Васильевского острова – рис. 2;

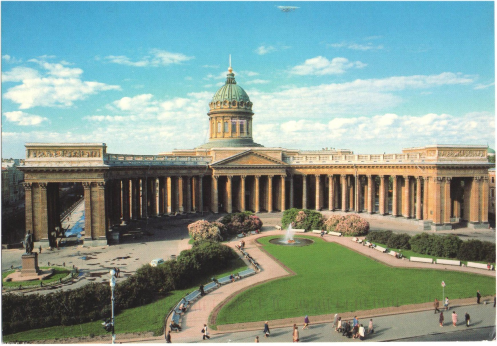

- Казанский собор А.Н. Воронихина – рис. 3;

- Исаакиевский собор А. Монферрана – рис. 4;

В Москве: - Манеж (в честь победы над Наполеоном) и Большой театр О. Бове – рис. 5 и 6 соотв.

- К.А. Тон построил Большой Кремлевский дворец – рис. 7, здание Оружейной палаты – рис. 8; по его проекту был заложен храм Христа Спасителя в шесть победы над французами в 1812 г. – рис. 9 (достроен в 1883 г.)

рис. 1 Адмиралтейство рис. 2 Биржа и ростр. колонны рис. 3 Казанский собор Воронихина

рис. 4 Исаакиевский собор рис. 5 Манеж в Москве рис. 6 Большой театр в Москве

рис. 7 Большой Кремлевский дворец рис. 8 Оружейная палата рис. 9 Храм Христа Спасителя