- •Введение

- •1. Случайные события и вероятность

- •1.1. Пространство элементарных событий. Случайные события. Алгебра событий

- •1.2. Классическое определение вероятности. Статистическое определение вероятности

- •1.3. Элементы комбинаторики. Некоторые содержательные задачи

- •1.4. Аксиоматическое введение вероятности

- •1.5. Теоремы о вероятностях случайных событий

- •1.6. Формула полной вероятности и формула Байеса

- •1.7. Геометрические вероятности

- •1.8. Схема независимых испытаний Бернулли. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа

- •Вопросы для самопроверки

- •2. Случайные величины

- •2.1. Случайные величины. Случайные величины дискретного типа. Ряд распределения. Функция распределения

- •2.2. Случайная величина непрерывного типа. Плотность вероятности распределения случайной величины

- •2.3. Числовые характеристики случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия, их свойства

- •2.4. Пуассоновский поток событий

- •Вопросы для самопроверки

- •3. Системы случайных величин

- •3.1. Закон распределения системы двух случайных величин. Функция распределения, плотность распределения системы двух случайных величин

- •3.2. Условные законы распределения. Зависимые и независимые случайные величины

- •3.3. Числовые характеристики системы двух случайных величин. Корреляционный момент. Коэффициент корреляции

- •Вопросы для самопроверки

- •4. Функции случайных величин

- •4.1. Преобразование случайных величин (случай двух переменных)

- •4.2. Распределение суммы, разности, произведения и частного двух случайных величин

- •4.3. Преобразование случайных величин (случай одной переменной)

- •4.5. Распределение Стьюдента

- •Вопросы для самопроверки

- •5. Закон больших чисел

- •5.1. Неравенства Чебышева

- •5.2. Теорема Чебышева

- •5.3. Теорема Бернулли

- •5.4. Центральная предельная теорема

- •Вопросы для самопроверки

- •6. Случайные процессы. Марковские случайные процессы. Системы массового обслуживания

- •6.1. Случайные процессы

- •6.2. Марковские случайные процессы. Марковские цепи

- •6.3. Марковские процессы с дискретными состояниями и непрерывным временем. Уравнения Колмогорова

- •6.4. Процессы гибели и размножения

- •6.5. Потоки случайных событий

- •6.6. Приложения марковских процессов

- •6.7. Системы массового обслуживания

- •6.8. Системы массового обслуживания с отказами Одноканальная смо с отказами

- •6.9. Системы массового обслуживания с очередями

- •Вопросы для самопроверки

- •7. Математическая статистика

- •7.1. Генеральная совокупность и выборка. Статистический ряд. Статистическая функция распределения. Гистограмма

- •7.2. Точечные оценки параметров генеральной совокупности по выборочным совокупностям, их свойства. Точечные оценки для математического ожидания и дисперсии случайной величины

- •7.3. Интервальные оценки. Доверительный интервал. Нахождение доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии нормального распределения случайной величины

- •1. Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального распределения случайной величины с известным

- •2. Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального распределения с неизвестным

- •3. Доверительные интервалы для оценки среднего квадратического отклонения нормального распределения

- •7.4. Построение прямых линий регрессии по выборочным данным

- •1. Нахождение параметров выборочных уравнений прямой линии регрессии по несгруппированным данным

- •2. Нахождение параметров выборочных уравнений прямой линии регрессии по сгруппированным данным

- •7.5. Нахождение оценки для коэффициента корреляции двух случайных величин

- •7.6. Статистическая проверка гипотез. Статистическая гипотеза. Нулевая и конкурирующая гипотеза. Статистический критерий. Критическая область

- •7.7. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции

- •7.8. Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности. Критерий 2 Пирсона

- •7.10. Сравнение генеральных средних двух нормально распределенных случайных величин (малые независимые выборки)

- •7.11. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей

- •7.12. Сравнение наблюдаемой относительной частоты с гипотетической вероятностью наступления события

- •Вопросы для самопроверки

- •8. Варианты контрольной paбoты № 1 по теории вероятностей вариант 1

- •Вариант 2

- •Вариант 3

- •Вариант 4

- •Вариант 5

- •Вариант 6

- •Вариант 7

- •Вариант 8

- •Вариант 9

- •Вариант 10

- •9. Варианты контрольной работы № 2 по случайным процессам и математической статистике вариант 1

- •Вариант 2

- •Вариант 3

- •Вариант 4

- •Вариант 5

- •Вариант 6

- •Вариант 7

- •Вариант 8

- •Вариант 9

- •Вариант 10

- •Приложение

- •Суммарные вероятности для распределения Пуассона

- •Критические точки распределения Стьюдента

- •Библиографический список

2.2. Случайная величина непрерывного типа. Плотность вероятности распределения случайной величины

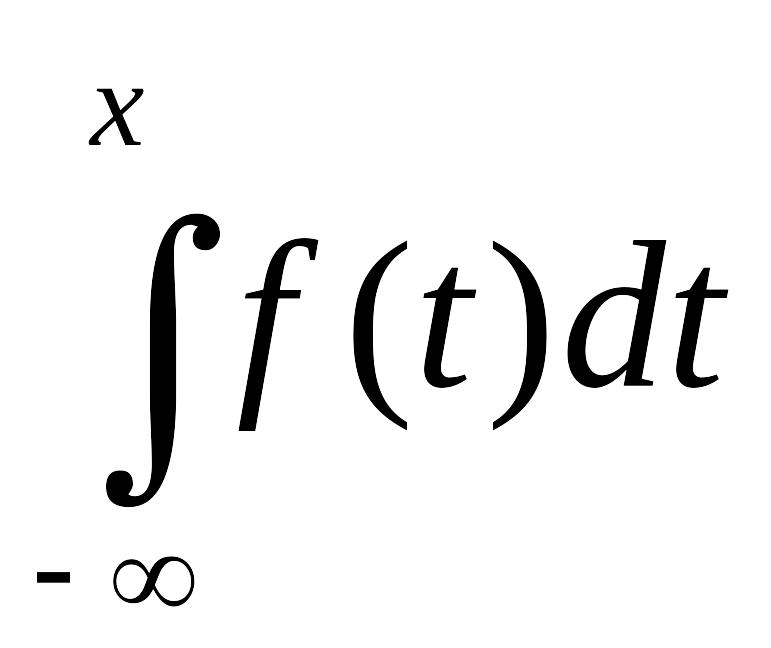

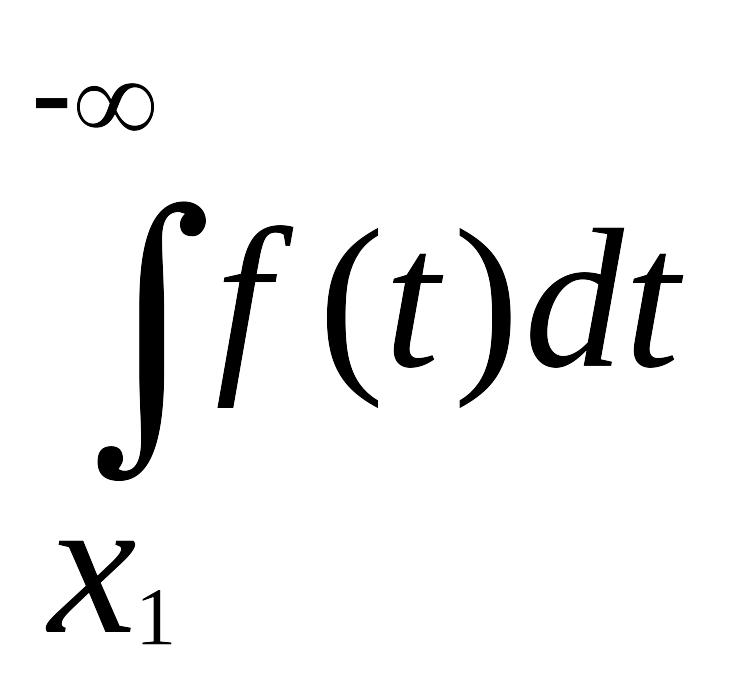

Определение 2.2.1. Случайная величина Х называется случайной величиной непрерывного типа, если существует неотрицательная функция f(x), определенная на (- , ) и такая, что функция распределения F(x) имеет вид

F(x) =

,

–∞ < x < ∞. (2.2.1)

,

–∞ < x < ∞. (2.2.1)

Функция f(x) называется плотностью вероятности случайной величины или плотностью распределения случайной величины.

В отличие от случайной величины дискретного типа случайная величина непрерывного типа принимает несчетное множество значений.

Свойства плотности вероятности

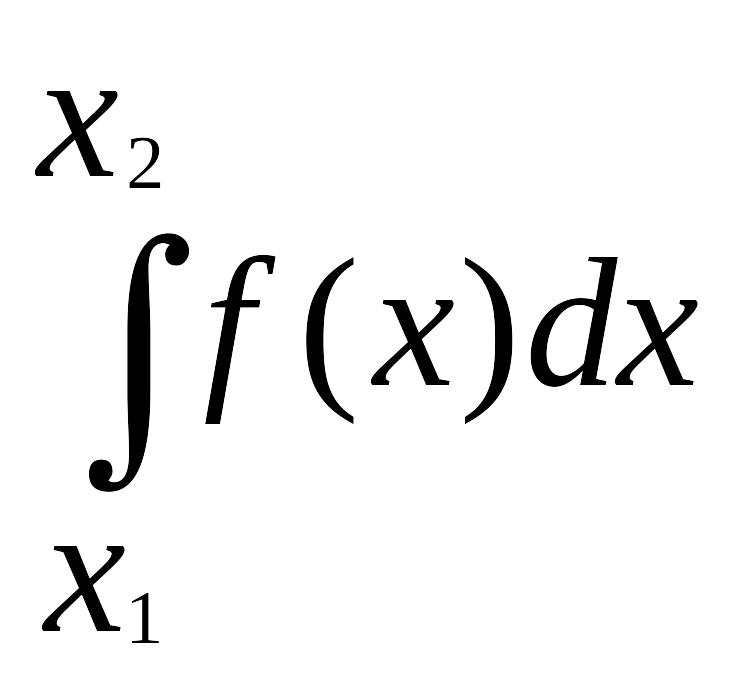

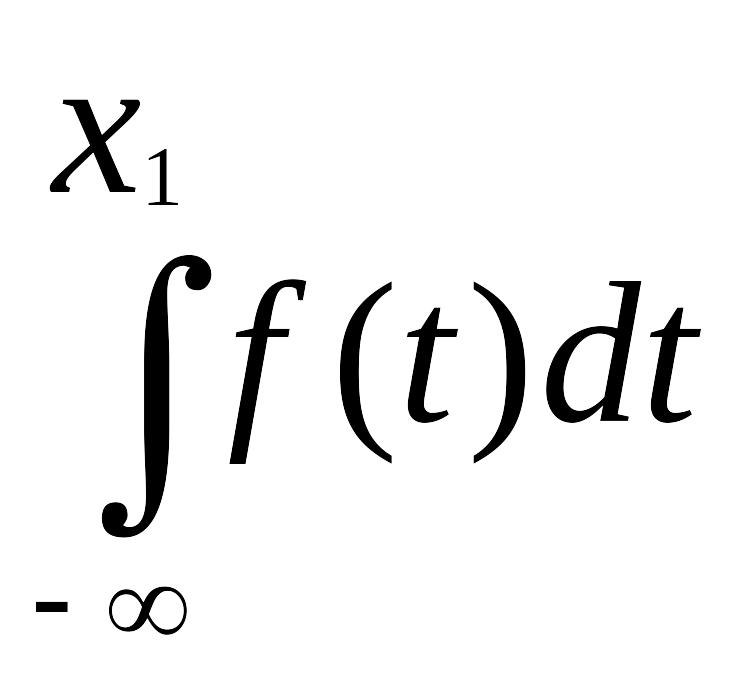

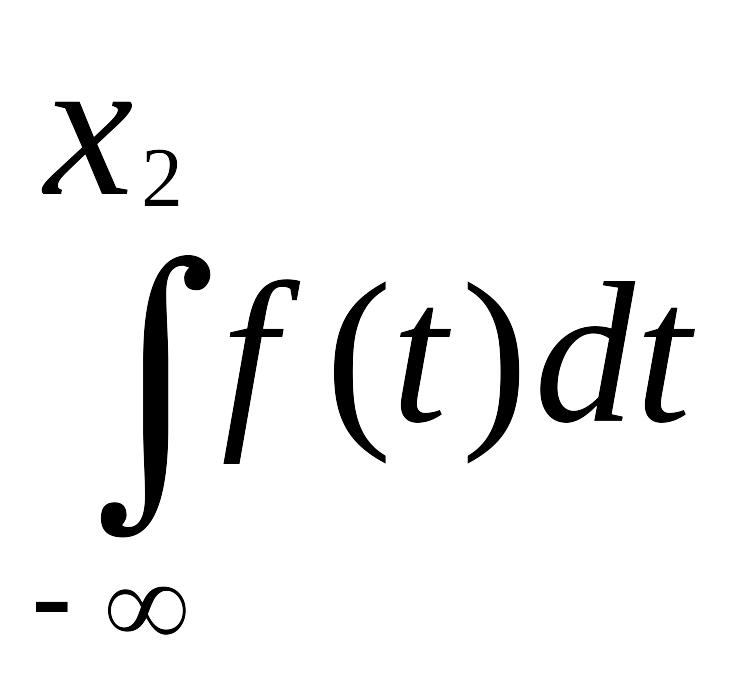

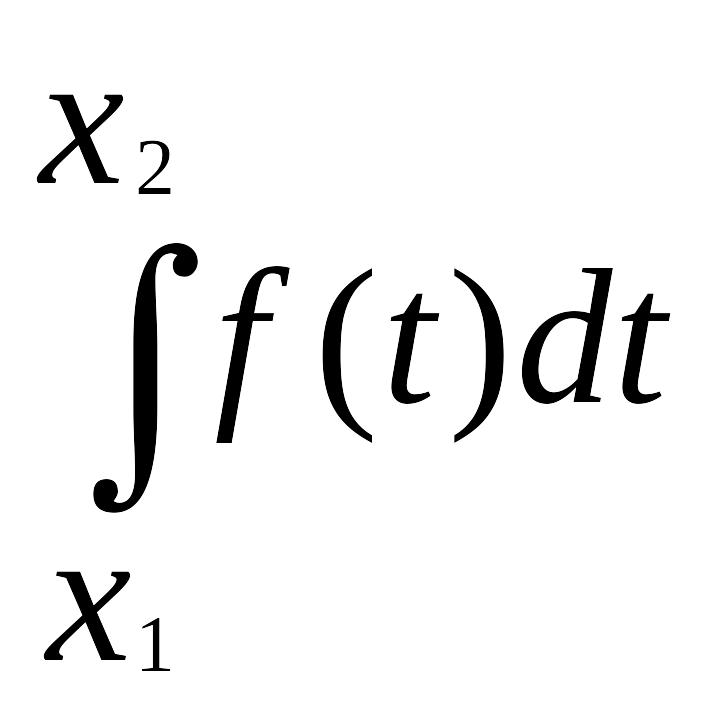

Свойство 1. Р(x1

X < x2)

=

.

(2.2.2)

.

(2.2.2)

Доказательство. Р(x1

X < x2)

= F(x2)

– F(x1)

=

-

-

=

=

=

+

+

=

=

.

.

Следствие 1. Р(x1 X x2) = Р(x1 < X < x2) = .

Здесь использовано свойство определенного интеграла, связанное с неизменностью его значения при добавлении (или исключении) любого конечного числа точек к промежутку интегрирования.

Следствие 2. Р(x <

X < x + x)

![]() f(x)x. (2.2.3)

f(x)x. (2.2.3)

Равенство (2.2.3) выражает вероятностный смысл плотности вероятности и является следствием свойства 1.

Свойство 2. Р(Х = х) = 0. (2.2.4)

Доказательство следует из (2.2.3) при переходе к пределу при x 0.

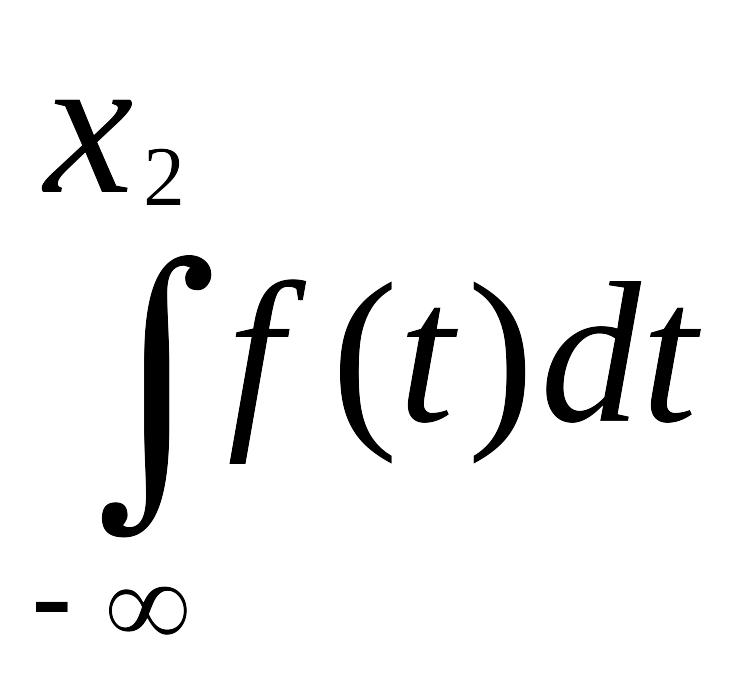

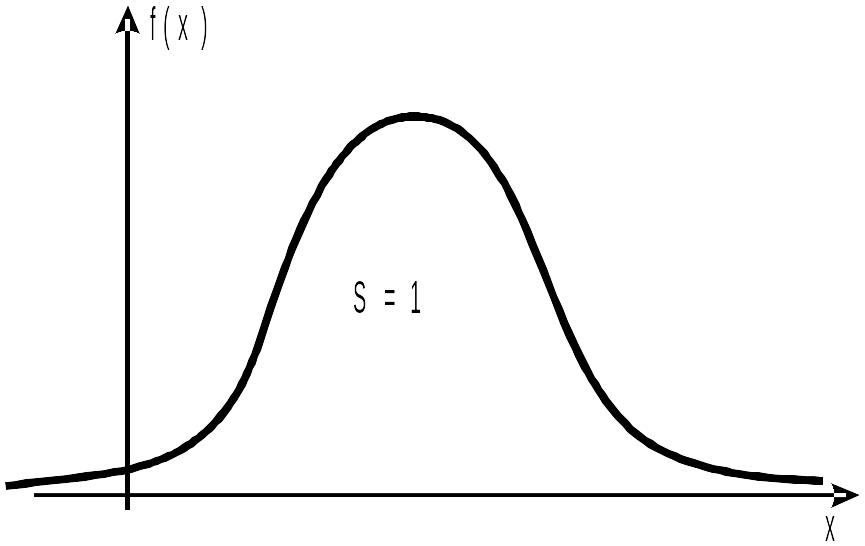

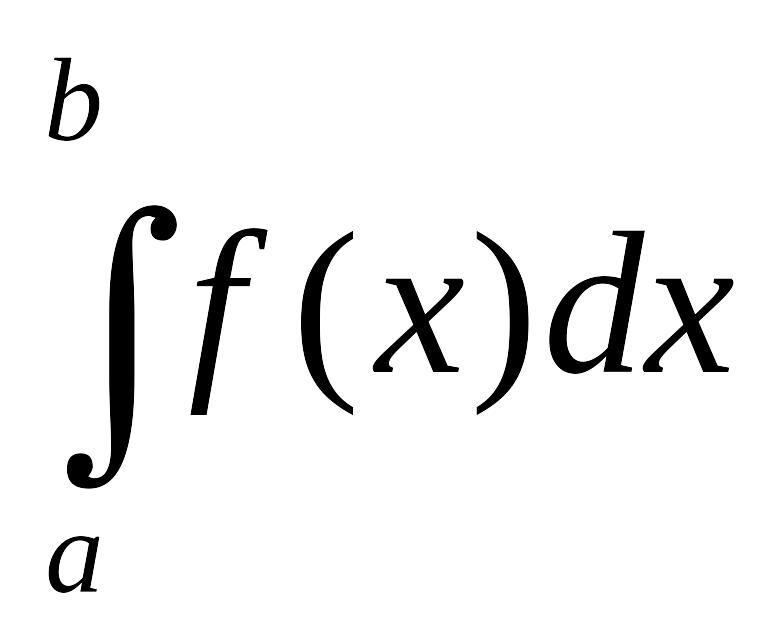

Свойство 3. (Условие нормировки)

![]() = 1 (2.2.5)

= 1 (2.2.5)

Д

Рис. 2.2.1

![]() ,

F(+

)

=

= 1.

,

F(+

)

=

= 1.

Замечание. Геометрически условие нормировки (2.2.5) выражает тот факт, что площадь криволинейной трапеции, расположенной под графиком плотности вероятности f(x), равна 1 (рис. 2.2.1).

Свойство 4. В точках x непрерывности f(x) выполняется равенство

F'(х) = f(x), (2.2.6)

т.е. F(x) является первообразной для f(x).

Доказательство следует из соответствующего свойства интеграла с переменным верхним пределом.

Примеры случайных величин непрерывного типа

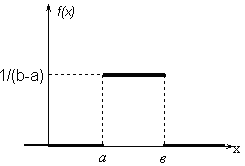

1. Случайная величина, равномерно распределенная на отрезке [а, b]

С

Рис.

2.2.2

f(x)

= ![]()

![]() .

.

Постоянную С можно определить из условия нормировки (2.2.5)

=

=

С

=

С![]() =

С(b – a)

= 1,

=

С(b – a)

= 1,

откуда С = 1/(b - a). Поэтому выражение для f(x) можно переписать в следующем виде:

f(x) =![]() .

(2.2.7)

.

(2.2.7)

График плотности вероятности равномерного распределения (2.2.7) представлен на рис. 2.2.2.

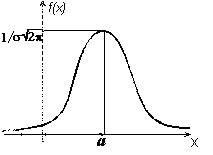

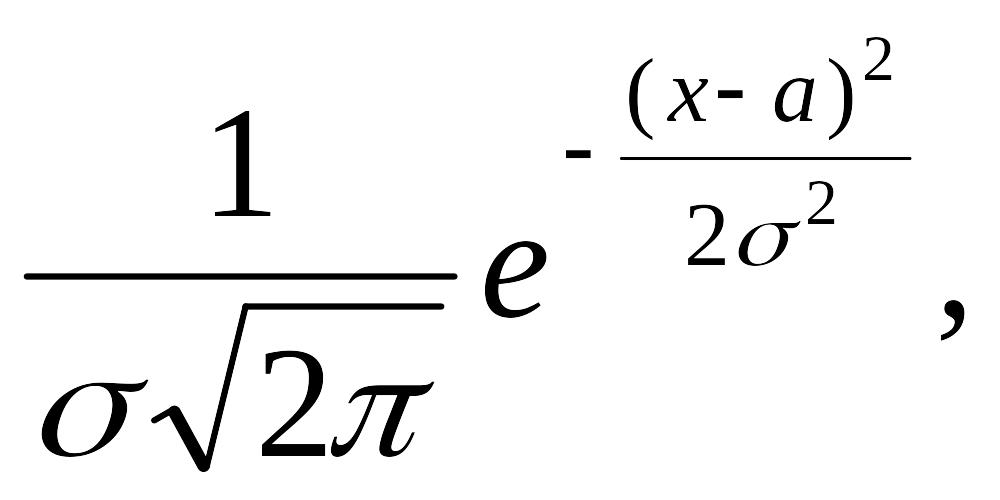

2. Случайная величина с нормальным законом распределения

Случайная величина Х называется распределенной по нормальному закону (закону Гаусса), если ее плотность вероятности имеет следующий вид:

![]() ,

–∞ < x <∞, (2.2.8)

,

–∞ < x <∞, (2.2.8)

г

Рис. 2.2.3

Замечание. Постоянную С в формуле

для f(x) можно

определить из условия нормировки –

![]() .

Поэтому формулу для нормального

распределения можно переписать в

следующем виде:

.

Поэтому формулу для нормального

распределения можно переписать в

следующем виде:

f(x) = 1/(![]() )

)![]() ,

–∞ < x <∞, (2.2.9)

,

–∞ < x <∞, (2.2.9)

Константы а, называют параметрами нормального распределения. Поэтому нормальное распределение обозначают N(а,). График плотности вероятности нормального распределения показан на рис. 2.2.3.

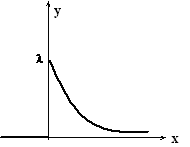

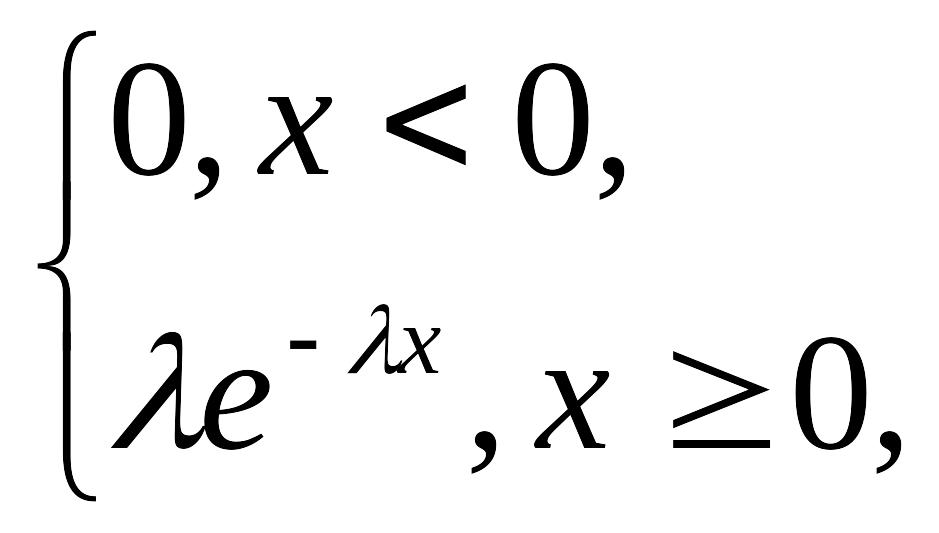

3. Случайная величина с показательным законом распределения

Случайная величина имеет показательное (экспоненциальное) распределение, если ее плотность вероятности имеет следующий вид:

f

Рис.

2.2.4

![]() =

=

(2.2.10)

(2.2.10)

где

![]() –

параметр показательного распределения.

График f(x)

представлен на рис. 2.2.4.

–

параметр показательного распределения.

График f(x)

представлен на рис. 2.2.4.

В приложениях теории вероятностей (например, теории массового обслуживания) случайная величина с показательным законом распределения часто выражает время безотказной работы системы или устройства.

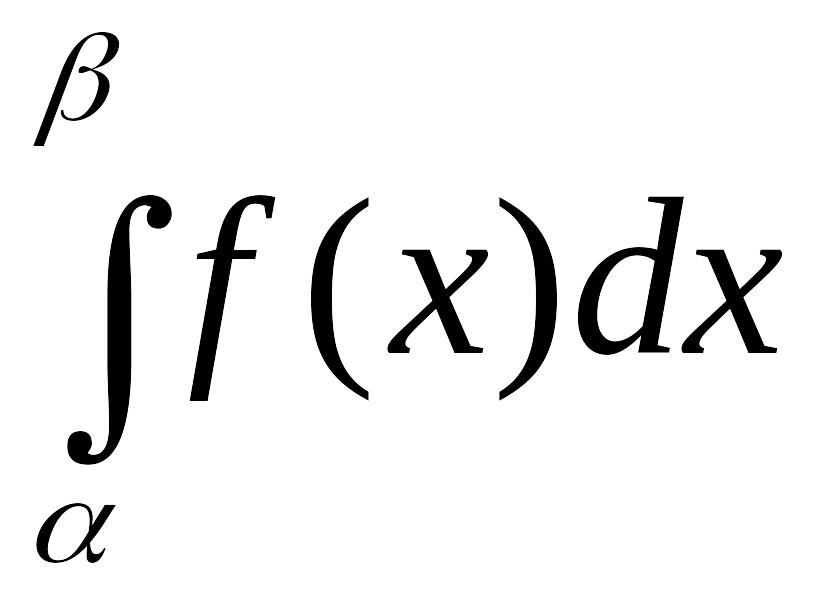

Задача 2.2.1. Найти вероятность

попадания случайной величины с нормальным

законом распределения на заданный

интервал (![]() ).

).

Решение. Плотность вероятности для

случайной величины с нормальным законом

распределения имеет вид f(x)

=

![]() .

.

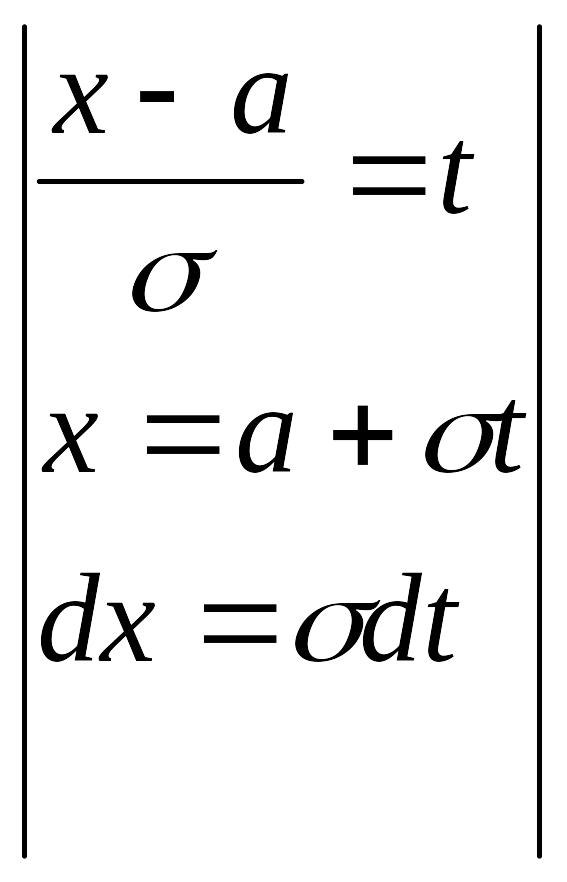

С учетом формулы (2.2.2) имеем

P![]() =

=

=

=

![]()

![]() =

=

=

=

=

=

=

=

![]()

=

=

![]()

+

+

![]()

= Ф

= Ф![]() - Ф

- Ф![]() .

.

Таким образом, P = Ф - Ф , (2.2.11)

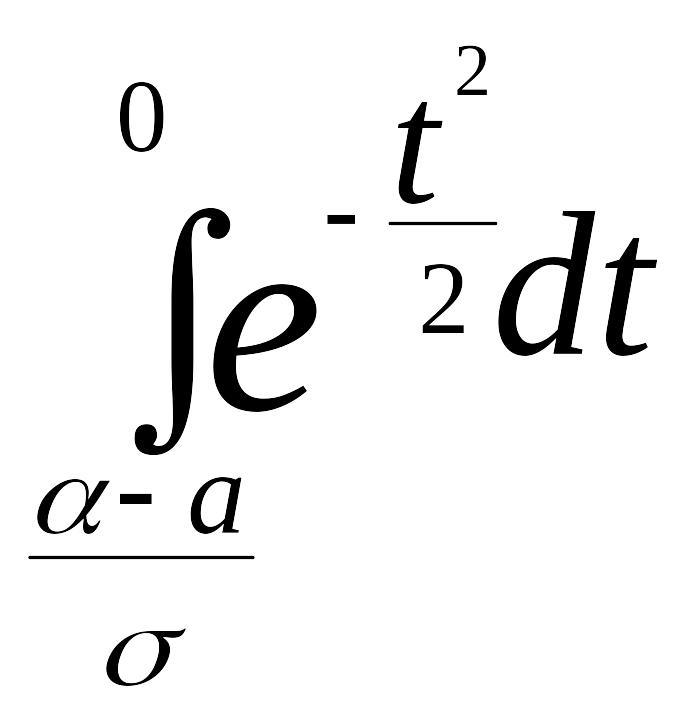

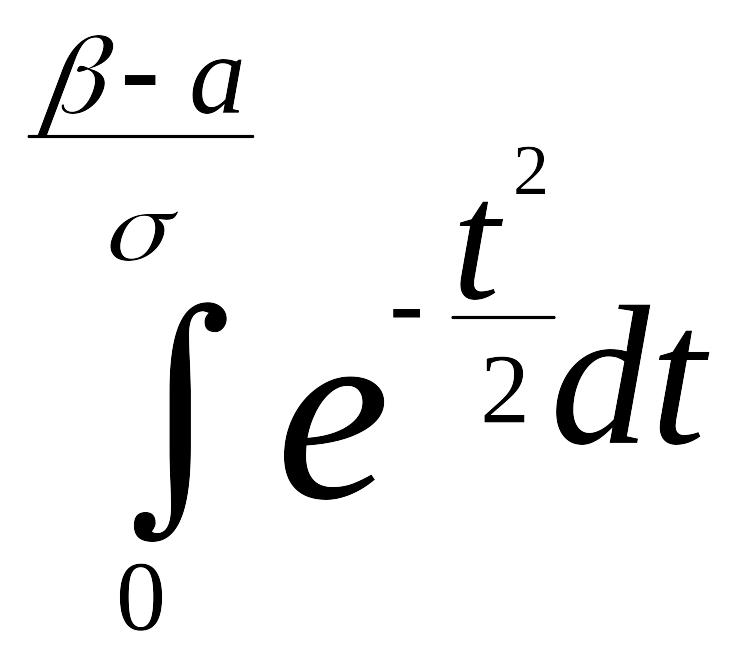

где

Ф(х) =

![]()

![]() — функция Лапласа, введенная ранее в

подр. 1.8, значения которой определяются

по табл. 4 приложения.

— функция Лапласа, введенная ранее в

подр. 1.8, значения которой определяются

по табл. 4 приложения.

В частности, если

требуется найти вероятность Р(![]() ),

имеем с помощью формулы (2.2.11)

),

имеем с помощью формулы (2.2.11)

Р(

)

= Р(![]() )

= Ф(

)

= Ф(![]() )

- Ф(

)

- Ф(![]() )

= Ф(

)

= Ф(![]() )

- Ф(-

)

- Ф(-

![]() )

= 2Ф(

).

)

= 2Ф(

).

Таким образом,

Р( ) = 2Ф( ). (2.2.12)