- •Вопрос 1

- •Вопрос 2

- •Вопрос 3

- •Вопрос 4

- •Вопрос 5

- •Вопрос 6

- •Вопрос 7

- •Вопрос 8

- •Вопрос 9

- •Вопрос 10

- •Вопрос 11

- •Вопрос 12

- •Методы управления персоналом

- •Традиционно выделяют три группы методов управления персоналом:

- •Вопрос 14

- •Вопрос 15

- •Вопрос 16

- •Вопрос 17

- •Вопрос 20

- •Вопрос 21

- •Вопрос 22

- •Вопрос 23.

- •Вопрос 24.

- •Вопрос 25.

- •Вопрос 26. Требования к кандидатам на замещение вакантной должности

- •Вопрос 27.

- •Вопрос 28.

- •Вопрос 29. Омпетентностный подход в практике управления персоналом.

- •Assessment center (Ассессмент-центр, Центр оценки) как технология оценки компетенций

- •Вопрос 30.

- •31. Трудовая адаптация новых работников и управление ею.

- •32 Сущность и методы деловой оценки персонала

- •33. Цели и методы поведения аттестации работников

- •34. Управление высвобождением персонала

- •35. Сокращение персонала. Процессуальный порядок.

- •35. Сокращение персонала, процессуальный порядок.

- •36. Понятие и система непрерывного проф.Развития персонала.

- •37. Подбор, расстановка и рациональное использование кадров.

- •38. Планирование и управление деловой карьерой

- •39. Формирование резерва управленческого персонала

- •40. Рынок труда и его классификация

- •41. Основные характеристики рынка труда

- •42. Управление соц. Развитием предприятия.

- •43. Осн. Факторы соц. Среды организации.

- •44. Система соц. Защиты и её осн. Элементы.

- •45. Управление конфликтами и стрессами в организации.

- •Структура социального пакета

- •51.Нормирование труда. Установление, замена и пересмотр норм труда.

- •52.Методы гибкого регулирования заработной платы.

- •53. Основные элементы организации труда персонала.

- •54.Совмещение и совместительство должностей и функций.

- •55.Рабочее место: понятие и классификация.

- •56. Управление рабочим временем руководителя

- •57. Понятие менеджмента и его функции

- •58. Миссия и цели организации.

- •Обычно определение миссии организации преследует решение следующих задач:

- •59. Стратегическое планирование как функция менеджмента

- •60. Основные понятия о факторах внешней и внутренней среды организации . Методы оценки факторов.

- •Факторы внутренней среды организации

- •Виды организационных структур

- •64.Разделение управленческого труда, уровни управления.

- •65.Формы власти и влияния.

- •Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами

- •77. Субъекты трудового права.

- •78.Понятие коллективного договора и его роль.

- •86. Порядок наложения дисциплинарного взыскания

- •87. Кадровый аудит: понятие и методология

- •88. Анализ трудовых показателей

- •89. Контроллинг персонала

- •90. Социально-экономическая эффективность управления персоналом.

Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяет:

· объемы и ритмичность производства и реализации продукции;

· эффективность использования основных фондов;

· себестоимость продукции, работ, услуг;

· объем прибыли;

· рентабельность и финансовое состояние предприятия.

Задачи анализа:

1. Исследование состава и структуры трудовых ресурсов.

2. Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.

3. Расчет и изучение показателей движения рабочей силы.

4. Поиск и подсчет резервов повышения эффективности и полноты использования трудовых ресурсов.

Коэффициент обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами – это относительный показатель, рассчитываемый путем деления фактического количества работников по категориям и по профессиям на плановую потребность.

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют динамику следующих показателей:

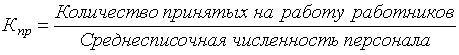

· коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр):

;

(18)

;

(18)

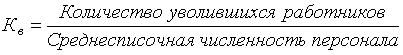

· коэффициент оборота по выбытию (Кв):

;

(19)

;

(19)

· коэффициент текучести кадров (Кт):

;

(20)

;

(20)

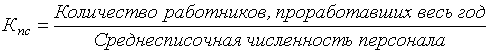

· коэффициент постоянства персонала предприятия (Кпс):

;

(21)

;

(21)

Для характеристики движения рабочей силы необходимо изучить причины увольнения работников (по собственному желанию, сокращению кадров, из-за нарушения трудовой дисциплины и др.).

Анализ фонда рабочего времени

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить но количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени. Такой анализ проводится по каждой категории работников, по каждому производственному подразделению и в целом по предприятию.

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих (КР), количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и средней продолжительности рабочего дня (П):

ФРВ = КР ´ Д ´ П .

Если фактически одним рабочим отработано меньше дней и часов, чем предусматривалось планом, то можно определить сверхплановые потери рабочего времени: целодневные (ЦДП) и внутрисменные (ВСП).

Соотношение темпов роста з.п. и производительности труда

Опережение темпов роста производительности труда по сравнению с темпами роста заработной платы обеспечивает снижение себестоимости продукции, увеличение рентабельности и повышение эффективности производства. Поэтому каждое предприятие должно соблюдать принцип опережения роста производительности труда при планировании показателей по труду.

Для определения результатов соотношения в росте производительности труда и средней заработной платы исчисляется коэффициент опережения Коп который определяется отношением индексов двух показателей:

Коп = I1 / I2

где I1 — индекс производительности труда; I2 — индекс среднегодовой заработной платы.

Анализ коэффициента опережения позволяет выявить его влияние на рентабельность предприятия. При опережающих темпах роста производительности труда по сравнению с ростом средней заработной платы предприятие получает относительную экономию фонда заработной платы, снижающую себестоимость продукции.

В обратном случае предприятие допускает перерасход фонда заработной платы, растет себестоимость продукции, снижаются прибыль и рентабельность.

Коэффициент отставания Коп является величиной обратной коэффициенту опережения. Он характеризует замедление темпов роста заработной платы по сравнению с темпами роста производительности труда. Коэффициент отставания, отражающий изменение удельных затрат заработной платы на одного работающего промышленно-производственного персонала, используется в практике планирования.

Систематический рост средней заработной платы - закономерное явление. Однако темпы роста заработной платы вместе с выплатами из фонда поощрения должны сопровождаться опережающими его темпами роста производительности труда.

В ходе анализа производительности труда, использования рабочего времени, расходования фонда заработной платы и соблюдения соотношений в росте производительности труда и средней заработной платы выясняются причины выявленных отклонений, разрабатываются предложения по устранению недостатков и намечаются мероприятия по повышению производительности труда.

Вопрос № 74

Основные типы моделей, используемых в финансовом анализе и прогнозировании

Прежде чем начать говорить об одном из видов финансового анализа – факторном анализе, напомним, что такое финансовый анализ и каковы его цели.

Финансовый анализ представляет собой метод оценки финансового состояния и эффективности работы хозяйствующего субъекта на основе изучения зависимости и динамики показателей финансовой отчетности.

Финансовый анализ преследует несколько целей:

оценку финансового положения;

выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-временном разрезе;

выявление основных факторов, вызвавших изменения в финансовом состоянии;

прогноз основных тенденций в финансовом состоянии.

Как известно, существуют следующие основные виды финансового анализа:

горизонтальный анализ;

вертикальный анализ;

трендовый анализ;

метод финансовых коэффициентов;

сравнительный анализ;

факторный анализ.

Под факторным анализом понимается методика комплексного и системного изучения и измерения воздействия факторов на величину результативных показателей.

В общем случае можно выделить следующие основные этапы факторного анализа:

Постановка цели анализа.

Отбор факторов, определяющих исследуемые результативные показатели.

Классификация и систематизация факторов с целью обеспечения комплексного и системного подхода к исследованию их влияния на результаты хозяйственной деятельности.

Определение формы зависимости между факторами и результативным показателем.

Моделирование взаимосвязей между результативным и факторными показателями.

Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении величины результативного показателя.

Работа с факторной моделью (практическое ее использование для управления экономическими процессами).

Отбор факторов для анализа того или иного показателя осуществляется на основе теоретических и практических знаний в конкретной отрасли. При этом обычно исходят из принципа: чем больший комплекс факторов исследуется, тем точнее будут результаты анализа. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что если этот комплекс факторов рассматривается как механическая сумма, без учета их взаимодействия, без выделения главных, определяющих, то выводы могут быть ошибочными. В анализе хозяйственной деятельности (АХД) взаимосвязанное исследование влияния факторов на величину результативных показателей достигается с помощью их систематизации, что является одним из основных методологических вопросов этой науки.

Важным методологическим вопросом в факторном анализе является определение формы зависимости между факторами и результативными показателями: функциональная она или стохастическая, прямая или обратная, прямолинейная или криволинейная. Здесь используется теоретический и практический опыт, а также способы сравнения параллельных и динамичных рядов, аналитических группировок исходной информации, графический и др.

Моделирование экономических показателей также представляет собой сложную проблему в факторном анализе, решение которой требует специальных знаний и навыков.

Расчет влияния факторов - главный методологический аспект в АХД. Для определения влияния факторов на конечные показатели используется множество способов, которые будут подробнее рассмотрены ниже.

Последний этап факторного анализа - практическое использование факторной модели для подсчета резервов прироста результативного показателя, для планирования и прогнозирования его величины при изменении ситуации.

В зависимости от типа факторной модели различают два основных вида факторного анализа - детерминированный и стохастический.

Детерминированный факторный анализ представляет собой методику исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем носит функциональный характер, т. е. когда результативный показатель факторной модели представлен в виде произведения, частного или алгебраической суммы факторов.

Данный вид факторного анализа наиболее распространен, поскольку, будучи достаточно простым в применении (по сравнению со стохастическим анализом), позволяет осознать логику действия основных факторов развития предприятия, количественно оценить их влияние, понять, какие факторы и в какой пропорции возможно и целесообразно изменить для повышения эффективности производства. Подробно детерминированный факторный анализ мы рассмотрим в отдельной главе.

Стохастический анализ представляет собой методику исследования факторов, связь которых с результативным показателем в отличие от функциональной является неполной, вероятностной (корреляционной). Если при функциональной (полной) зависимости с изменением аргумента всегда происходит соответствующее изменение функции, то при корреляционной связи изменение аргумента может дать несколько значений прироста функции в зависимости от сочетания других факторов, определяющих данный показатель. Например, производительность труда при одном и том же уровне фондовооруженности может быть неодинаковой на разных предприятиях. Это зависит от оптимальности сочетания других факторов, воздействующих на этот показатель.

Стохастическое моделирование является в определенной степени дополнением и углублением детерминированного факторного анализа. В факторном анализе эти модели используются по трем основным причинам:

необходимо изучить влияние факторов, по которым нельзя построить жестко детерминированную факторную модель (например, уровень финансового левериджа);

необходимо изучить влияние сложных факторов, которые не поддаются объединению в одной и той же жестко детерминированной модели;

необходимо изучить влияние сложных факторов, которые не могут быть выражены одним количественным показателем (например, уровень научно-технического прогресса).

В отличие от жестко детерминированного стохастический подход для реализации требует ряда предпосылок:

а) наличие совокупности;

б) достаточный объем наблюдений;

в) случайность и независимость наблюдений;

г) однородность;

д) наличие распределения признаков, близкого к нормальному;

е) наличие специального математического аппарата.

Построение стохастической модели проводится в несколько этапов:

качественный анализ (постановка цели анализа, определение совокупности, определение результативных и факторных признаков, выбор периода, за который проводится анализ, выбор метода анализа);

предварительный анализ моделируемой совокупности (проверка однородности совокупности, исключение аномальных наблюдений, уточнение необходимого объема выборки, установление законов распределения изучаемых показателей);

построение стохастической (регрессионной) модели (уточнение перечня факторов, расчет оценок параметров уравнения регрессии, перебор конкурирующих вариантов моделей);

оценка адекватности модели (проверка статистической существенности уравнения в целом и его отдельных параметров, проверка соответствия формальных свойств оценок задачам исследования);

экономическая интерпретация и практическое использование модели (определение пространственно-временной устойчивости построенной зависимости, оценка практических свойств модели).

Кроме деления на детерминированный и стохастический, различают следующие типы факторного анализа:

прямой и обратный;

одноступенчатый и многоступенчатый;

статический и динамичный;

ретроспективный и перспективный (прогнозный).

При прямом факторном анализе исследование ведется дедуктивным способом - от общего к частному. Обратный факторный анализ осуществляет исследование причинно-следственных связей способом логичной индукции - от частных, отдельных факторов к обобщающим.

Факторный анализ может быть одноступенчатым и многоступенчатым. Первый тип используется для исследования факторов только одного уровня (одной ступени) подчинения без их детализации на составные части. Например, . При многоступенчатом факторном анализе проводится детализация факторов a и b на составные элементы с целью изучения их поведения. Детализация факторов может быть продолжена и дальше. В этом случае изучается влияние факторов различных уровней соподчиненности.

Необходимо также различать статический и динамический факторный анализ. Первый вид применяется при изучении влияния факторов на результативные показатели на соответствующую дату. Другой вид представляет собой методику исследования причинно-следственных связей в динамике.

И, наконец, факторный анализ может быть ретроспективным, который изучает причины прироста результативных показателей за прошлые периоды, и перспективным, который исследует поведение факторов и результативных показателей в перспективе.

Вопрос № 75

Трудовое право является самостоятельной отраслью российского права, предмет которого представляет собой совокупность общественных отношений, регулируемых нормами данной отрасли.

Предметом регулирования трудового права России являются отношения между людьми в процессе их трудовой деятельности, которые именуются трудовыми отношениями. Но следует отметить, что в предмет регулирования трудового законодательства также включается целый ряд отношений, непосредственно связанных с трудовыми.

Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы но должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 15 ТК РФ).

Базовую часть предмета правового регулирования трудового права представляют трудовые отношения, среди которых следует особо выделить такие разновидности, как:

трудовые отношения по основному месту работы;

трудовые отношения на работе по совместительству (гл. 44 ТК РФ);

трудовые отношения на временной работе сроком до двух месяцев (гл. 45 ТК РФ);

трудовые отношения на сезонной работе (гл. 46 ТК РФ);

трудовые отношения работников, работающих у работодателей — физических лиц1 (гл. 48 ТК РФ);

трудовые отношения при выполнении работы на дому (гл. 49 ТК РФ);

трудовые отношения на государственной службе;

трудовые отношения отдельных категорий работников (спортсменов, работников в представительстве РФ за границей и др.).

Второй составляющей предмета правового регулирования трудового права являются отношения, непосредственно связанные с трудовыми (производные от трудовых). Эти отношения базируются на трудовых и не могут существовать оторванно от них.

Статья 1 Трудового кодекса РФ выделяет девять групп таких отношений.

Понятие трудовых правоотношений

Трудовое правоотношение представляет собой правовую связь работника и работодателя в процессе выполнения работником возложенных на него обязанностей.

Трудовое правоотношение — это добровольная юридическая связь работника с работодателем, в которой обе стороны в процессе производства подчинены правилам внутреннего трудового распорядка, трудовому законодательству, коллективному и индивидуальному трудовому договору.

Содержание трудового отношения работника сводится к выполнению им определенной работы в соответствии со специальностью, квалификацией, должностью. В рамках этого правоотношения работник и работодатель реализуют права и обязанности, установленные законодательством (например, ст. 21, 22 ТК РФ).

Сами отношения обладают специфичными чертами:

протекают в условиях подчинения правилам внутреннего трудового распорядка;

работник, как правило, включается в трудовой коллектив.

Как экономическая категория трудовые правоотношения составляют неотъемлемую часть производственных отношений и находятся в тесной взаимосвязи с экономикой государства.

Субъекты трудовых правоотношений

Участниками (субъектами) трудовых правоотношений выступают работники и работодатели. Субъектом трудового правоотношения может быть и иностранец (и как работник, и как представитель работодателя), а также работодателем может быть и отдельный гражданин, принимающий работника в качестве домработницы, личного водителя, садовника и т. п.

Объекты трудовых правоотношений

Объектом трудового правоотношения выступают умения, навыки, способности работника, которые он предлагает использовать работодателю и которые интересуют работодателя в процессе организованного им труда. Именно за них работодатель готов платить заработную плату. В рыночных отношениях цена работника, как и любой товар, определяется спросом и предложением.

Виды трудовых правоотношений

Зависят от вида соответствующих отношений и конкретного вида трудового договора, лежащего в основе возникновения и существования этого правоотношения. Поэтому на одном и том же производстве возможны разные виды трудовых правоотношений, так как возможны разные виды трудовых договоров (срочные, с неопределенным сроком, на время выполнения сезонной работы, по совместительству и др.).

Из них выделяют два специфических вида трудовых правоотношений:

в связи с работой по совместительству;

по ученическому договору.

Специфика их в том, что работа по совместительству создает второе трудовое правоотношение у работника наряду с его основным местом работы. А ученическое правоотношение обязывает ученика в отличие от других трудовых правоотношений не работать по специальности, должности, а овладеть на производстве данной профессией, специальностью. Затем, после сдачи квалификационного экзамена, ученическое правоотношение в полном объеме трансформируется в трудовое правоотношение но полученной специальности или профессии.

76. Система и источники Трудового права.

Источником трудового права называется Закон и иной нормативно-правовой акт, содержащий нормы этой отрасли. Источник представляет собой форму выражения норм трудового права, и эта форма может быть различной в зависимости от того, какой орган издает нормативный акт. Источник трудового права надо отличать от актов правоприменения трудового законодательства, которые могут издавать как органы власти и управления (например, Указы Президента о персональных награждениях), так и работодатели (приказы о дисциплинарной ответственности, приеме на работу, переводах и т.д.), а также суд, своим решением восстанавливающий работника на прежнем месте работы.

Источник трудового права является результатом нормотворческой деятельности уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправления и социальных партнеров. В то же время он служит основой правоприменительной деятельности в сфере труда различных органов, должностных лиц и работодателей.

Система источников трудового права включает все источники трудового права: законы, подзаконные акты, вплоть до нормативных частей коллективных договоров, соглашений, классифицированных не только по предмету, но и по подчиненности, субординации актов. Все источники в их системе находятся в определенной взаимосвязи и взаимозависимости.

Иерархия источников трудового права расположена следующим образом в соответствии со ст. 5 Трудового кодекса РФ:

Конституция РФ; Конституция РФ 1993 г. закрепила ряд новых положений принципиального характера, которые имеют непосредственное отношение к понятию и содержанию источников российского права вообще и трудового права в частности. Так, в ней отмечается, что права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18 федеральные конституционные законы РФ; международные нормативные акты и договоры, ратифицированные Российской Федерацией; федеральные законы, среди которых особое место занимает Трудовой кодекс РФ; законы субъектов РФ по вопросам их ведения; Указы Президента РФ; постановления Правительства РФ; нормативные акты министерств и ведомств, среди которых особое место занимают нормативные акты ранее существовавшего Министерства труда и социального развития РФ и пришедшего ему на смену Министерства здравоохранения и социального развития РФ; нормативные акты органов власти субъектов РФ по вопросам, разграниченным в ведении с органами власти Российской Федерации (ст. 6 ТК РФ); нормативные акты органов местного самоуправления;

локальные нормативные акты (ст. 8 ТК РФ), которые по основным признакам соответствуют источникам права, но имеют самый маленький уровень юридической силы, так как не должны противоречить законодательству, и имеют самую маленькую сферу действия — отдельно взятое предприятие

Действие нормативных актов во времени. Для нормативных актов, являющихся источниками трудового права, важное практическое значение имеет установление времени начала и окончания их действия. Такое установление осуществляется, как правило, актами высших органов государственной власти и государственного управления.

Регламентация времени вступления в силу нормативных актов в сфере труда имеет существенное значение, ибо с этого момента они подлежат обязательному исполнению.

Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, прекращает свое действие в связи с: 1) истечением срока его действия; 2) вступлением в силу другого акта равной или высшей юридической силы; 3) отменой (признанием утратившим силу) данного акта актом равной или высшей юридической силы.

Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, не имеет обратной силы и применяется к отношениям, возникающим после введения его в действие.

Действие закона или иного нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, распространяется на отношения, возникающие до введения его в действие, лишь в случаях, прямо предусмотренных этим актом.

В отношениях, возникающих до введения в действие закона или иного нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, указанный закон или акт применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие (ст. 12 ТК РФ).

Действие коллективного договора, соглашения во времени определяется их сторонами в соответствии с ТК РФ.

Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия работодателем либо со дня, указанного в этом локальном нормативном акте, и применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие. В отношениях, возникших до введения в действие локального нормативного акта, указанный акт применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.

Локальный нормативный акт либо отдельные его положения прекращают свое действие в связи с:

1) истечением срока действия;

2) отменой (признанием утратившими силу) данного локального нормативного акта либо отдельных его положений другим локальным нормативным актом;

3) вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта,

4) содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения (в случае, когда указанные акты устанавливают более высокий уровень гарантий работникам по сравнению с установленным локальным нормативным актом).

Принимаемые работодателем локальные нормативные акты действуют в отношении работников данного работодателя независимо от места выполнения ими работы.

Действие нормативных актов в пространстве. Правовое пространство для действия источников трудового права России тесно связано с понятием "территория": Российской Федерации, территория субъектов Федерации, территория конкретной организации. В соответствии с этим "свое" правовое пространство имеют федеральные нормативные акты о труде, акты субъектов РФ и локальные нормативные акты.

Федеральные законы и другие нормативные акты о труде имеют одинаковую силу на территории всех субъектов РФ. Законы о труде и иные нормативные акты субъектов РФ действуют лишь на их территории (республики, края, области и т.п.). При расхождении закона субъекта РФ с федеральным законом действует закон РФ. Таким же образом должен решаться вопрос в случаях коллизии иных одновидовых нормативных актов.

Отдельные федеральные нормативные акты и нормативные акты субъектов РФ распространяются на определенные местности, составляющие часть их территории, не всегда совпадающей с территорией субъектов РФ. К ним, например, относятся нормативные акты о труде для работников Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, для работников пустынных, полупустынных и высокогорных районов и т.п.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления действуют на соответствующей территории.

Характерной особенностью локальных нормативных актов о труде является то, что они распространяются в пределах конкретной организации.

Пространственно действие нормативных актов о труде заключается в том, что они распространяются в пределах конкретной организации.

Говоря о пространственном действии нормативных актов РФ о труде, следует иметь в виду, что они распространяются также на территории посольств, представительств, торговых судов под флагом России и другие территориальные образования РФ за рубежом, ибо понятие "территория Российской Федерации" не исчерпывается только земельно-территориальными, морскими и воздушными границами, а определяется также и международно-правовыми актами. Далее необходимо отметить, что некоторые нормативные акты о труде РФ могут распространяться на граждан, работающих в других странах, если это, например, предусмотрено международными соглашениями в области внешней трудовой миграции.

Действие нормативных актов о труде по категориям работников. Трудовое законодательство России, как известно, характеризует принцип единства и дифференциации, из которого следует, что правовые нормы в сфере труда делятся на две большие группы: а) общие нормы, распространяющиеся на всех работников наемного труда; б) специальные нормы, которые распространяются на отдельные категории работников (женщин; подростков; лиц, занятых в отдельных отраслях народного хозяйства; работников бюджетной сферы; лиц, работающих на тяжелых и вредных работах; временных и сезонных работников и т.п.).

Ст. 11 ТК РФ посвящена сфере действия норм трудового права. В ней сформулировано важное положение, применяемое как к работникам, так и к работодателям: независимо от организационно-правовой формы работодателя трудовое законодательство распространяется на всех работников и на все организации, если между ними был заключен трудовой договор.

Это означает, что ТК РФ, иные нормативные правовые акты о труде регулируют трудовые отношения не только лиц наемного труда, но и работников, являющихся участниками товариществ, акционерами.

Вопросы, относящиеся к трудовым отношениям, не должны регулироваться гражданским законодательством.

Последовательное применение данного правила исключает произвольное толкование вопроса о юридической природе договоров, регулирующих трудовые отношения.

Иностранные граждане, лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности в трудовых отношениях наравне с гражданами России. Так, например, согласно ст. 2 Закона об иностранцах, под трудовой деятельностью иностранного гражданина понимается работа иностранного гражданина в РФ на основании заключенного ими трудового договора.

Общие нормы не применяются только в том случае, если особенности труда отдельных категорий работников требуют дифференцированного правового регулирования. Эта дифференциация осуществляется ТК РФ и другими федеральными законами. Так на государственных гражданских и муниципальных служащих действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права распространяется с учетом особенностей, предусмотренных о государственной гражданской и муниципальной службе

Следует выделить категорию лиц, в отношении которых не распространяются нормы трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, за исключением установленных ТК РФ случаях они одновременно не выступают в качестве работодателей или их представителей:

1) военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы;

2) члены советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор);

3) лица, работающие на основании договоров гражданско-правового характера;

4) другие лица, если это установлено федеральным законом.