- •Вопрос 1

- •Вопрос 2

- •Вопрос 3

- •Вопрос 4

- •Вопрос 5

- •Вопрос 6

- •Вопрос 7

- •Вопрос 8

- •Вопрос 9

- •Вопрос 10

- •Вопрос 11

- •Вопрос 12

- •Методы управления персоналом

- •Традиционно выделяют три группы методов управления персоналом:

- •Вопрос 14

- •Вопрос 15

- •Вопрос 16

- •Вопрос 17

- •Вопрос 20

- •Вопрос 21

- •Вопрос 22

- •Вопрос 23.

- •Вопрос 24.

- •Вопрос 25.

- •Вопрос 26. Требования к кандидатам на замещение вакантной должности

- •Вопрос 27.

- •Вопрос 28.

- •Вопрос 29. Омпетентностный подход в практике управления персоналом.

- •Assessment center (Ассессмент-центр, Центр оценки) как технология оценки компетенций

- •Вопрос 30.

- •31. Трудовая адаптация новых работников и управление ею.

- •32 Сущность и методы деловой оценки персонала

- •33. Цели и методы поведения аттестации работников

- •34. Управление высвобождением персонала

- •35. Сокращение персонала. Процессуальный порядок.

- •35. Сокращение персонала, процессуальный порядок.

- •36. Понятие и система непрерывного проф.Развития персонала.

- •37. Подбор, расстановка и рациональное использование кадров.

- •38. Планирование и управление деловой карьерой

- •39. Формирование резерва управленческого персонала

- •40. Рынок труда и его классификация

- •41. Основные характеристики рынка труда

- •42. Управление соц. Развитием предприятия.

- •43. Осн. Факторы соц. Среды организации.

- •44. Система соц. Защиты и её осн. Элементы.

- •45. Управление конфликтами и стрессами в организации.

- •Структура социального пакета

- •51.Нормирование труда. Установление, замена и пересмотр норм труда.

- •52.Методы гибкого регулирования заработной платы.

- •53. Основные элементы организации труда персонала.

- •54.Совмещение и совместительство должностей и функций.

- •55.Рабочее место: понятие и классификация.

- •56. Управление рабочим временем руководителя

- •57. Понятие менеджмента и его функции

- •58. Миссия и цели организации.

- •Обычно определение миссии организации преследует решение следующих задач:

- •59. Стратегическое планирование как функция менеджмента

- •60. Основные понятия о факторах внешней и внутренней среды организации . Методы оценки факторов.

- •Факторы внутренней среды организации

- •Виды организационных структур

- •64.Разделение управленческого труда, уровни управления.

- •65.Формы власти и влияния.

- •Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами

- •77. Субъекты трудового права.

- •78.Понятие коллективного договора и его роль.

- •86. Порядок наложения дисциплинарного взыскания

- •87. Кадровый аудит: понятие и методология

- •88. Анализ трудовых показателей

- •89. Контроллинг персонала

- •90. Социально-экономическая эффективность управления персоналом.

Виды организационных структур

Теория и практика менеджмента предполагают два типа структур управления: иерархическую и органическую, основные характеристики которых показаны в табл. 3.

Таблица 3. Характеристики иерархической и органической структур управления

Каждый из этих типов структуры управления включает в себя несколько видов структуры управления.

К иерархическому типу структур относятся: линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная организационные структуры управления.

К органическому типу структур относятся: проектная и матричная структуры управления. Дадим подробную характеристику каждому из видов структуры управления. Первым рассмотрим иерархический тип организационных структур управления:

а) Линейная организационная структура управления характеризуется тем, что во главе каждого подразделения стоит руководитель, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками (рис. 9).

Рис. 9

К преимуществам линейной организационной структуры управления относятся: 1) простота организационной структуры; 2) полная ответственность линейного руководителя за результаты работы; 3) единство и четкость распоряжений; 4) согласованность действий руководителей.

Недостатками линейной организационной структуры управления являются: 1) предъявление жестких требований к руководителю, который должен обладать исключительной компетентностью во всех сферах (бухгалтерия, производство, сбыт и т.д.); 2) концентрация власти в руках управляющей верхушки.

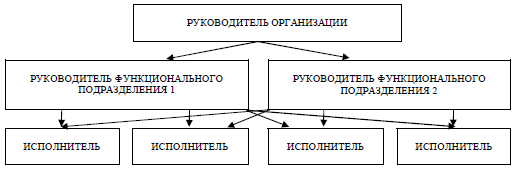

б) Функциональная организационная структура управления предполагает деление организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет свои четко определенные задачи и обязанности (производство, сбыт, финансы, научные исследования и т.д.) (рис. 10).

Рис. 10

К преимуществам функциональной организационной структуры управления относятся: 1) исключение дублирования управленческих функций; 2) высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление конкретных функций; 3) освобождение линейных менеджеров от решения ряда специальных вопросов.

Недостатками функциональной организационной структуры управления являются: 1) трудности в поддержании постоянных взаимосвязей между различными функциональными службами; 2) длительность процедур принятия решения; 3) чрезмерная заинтересованность в реализации целей и задач «своих» подразделений.

в) Линейно-функциональная организационная структура управления предполагает «шахтный» принцип построения и специализации управленческого процесса по функциональным подсистемам организации (маркетинг, производство, финансы и т.д.) (рис. 11). По каждой из них создается иерархия служб, пронизывающая организацию сверху донизу.

Рис. 11

К преимуществам линейно-функциональной организационной структуры управления относятся: 1) лучшая подготовка решений и планов, связанных со специализацией работников; 2) освобождение главного линейного менеджера от детального анализа проблем; 3) повышение обоснованности команд управления линейного руководителя за счет привлечения специалистов.

Недостатками линейно-функциональной организационной структуры управления являются: 1) недостаточно четкая ответственность, т.к. готовящий решения сотрудник, как правило, не участвует в их реализации; 2) невозможность быстрого реагирования на меняющиеся условия внешней среды; 3) опасность конфликтов линейных и функциональных структур; 4) отсутствие гибкости во взаимоотношениях между подразделениями организации из-за применения формальных правил и процедур, что сказывается на скорости и своевременности принятия управленческих решений; 5) слишком развитая система связей по вертикали, т.е. тенденция к чрезмерной централизации.

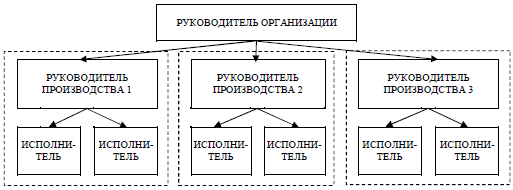

г) Дивизиональная организационная структура управления предполагает функционирование нескольких пространственно отделенных друг от друга самостоятельных подразделений (предприятий) (рис. 12). Каждое из них имеет свою сферу деятельности (работает с определенными группами клиентов, географическими регионами или выпускает определенные продукты), самостоятельно решает текущие производственные и хозяйственные вопросы, при этом все подразделения объединены между собой и с общим центром производственными, финансовыми и административными связями.

Рис. 12

Дивизионная структура управления строится на основании выделения подразделений, или дивизионов. Данный вид применяется в настоящее время большинством организаций, особенно крупными корпорациями, так как нельзя втиснуть деятельность крупной компании в 3-4 основных отдела, как в функциональной структуре. Однако длинная цепь команд может привести к неуправляемости. Создается также в крупных корпорациях.

Дивизионы (филиалы) могут выделяться по нескольким признакам, образуя одноименные структуры, а именно:

продуктовая. Отделы создаются по видам продукции. Характерна полицентричность. Такие структуры созданы в «Дженерал Моторс», «Дженерал Фудс», частично в «Русском Алюминии». Полномочия по производству и сбыту данного продукта передаются одному руководителю. Недостаток — дублирование функций. Такая структура эффективна для разработки новых видов продукции. Имеются вертикальные и горизонтальные связи;

региональная структура. Отделы создаются по месту расположения подразделений компаний. В частности, если у фирмы есть международная деятельность. Например, Coca-Cola, Сбербанк. Эффективна для географического расширения рыночных зон;

организационная структура, ориентированная на потребителя. Подразделения формируются вокруг определенных групп потребителей. Например, коммерческие банки, институты (повышение квалификации, второе высшее образование). Эффективна для удовлетворения спроса.

К преимуществам дивизиональной организационной структуры управления относятся: 1) ориентация на источник прибыли; 2) децентрализация, повышающая самостоятельность принимаемых решений и их обоснованность; 3) скоординированное управление; 4) обеспечение более тесной связи производителя с потребителем; 5) быстрое реагирование организации на изменения во внешней среде и адаптация к новым условиям.

Недостатками дивизиональной организационной структуры управления являются: 1) сложность, обусловленная большим количеством уровней иерархии, необходимостью создания промежуточных уровней управления для координации работы подразделений; 2) дублирование функций управления на разных уровнях и рост затрат на содержание управленческого аппарата.

Теперь охарактеризуем органический тип организационных структур управления:

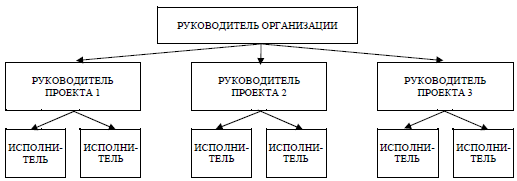

а) Проектная организационная структура управления формируется, если организация разрабатывает новый проект, и предполагает создание работающего на временной основе подразделения (проектной группы) (рис. 13). В ее состав входят необходимые специалисты, в том числе и управленцы, которые по завершении проекта переходят в новую проектную группу или возвращаются на старое место работы.

Рис. 13

Преимуществом проектной организационной структуры управления является маневренность и гибкость стратегии.

К недостаткам проектной организационной структуры управления относятся: 1) рассредоточение персонала по разным направлениям при работе над несколькими проектами; 2) усложнение поддержания и развития деятельности организации как единого целого.

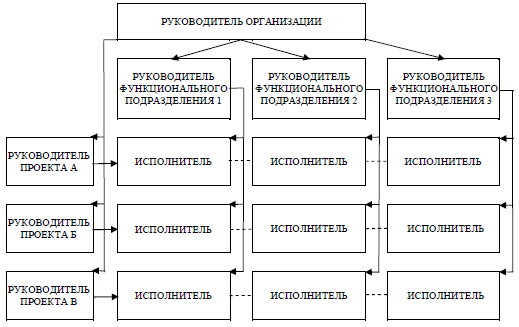

б) Матричная организационная структура управления представляет собой синтез проектной и функциональной организационных структур, она формируется в расчете на какой-то проект (рис. 14). Руководитель проекта создает коллектив, обычно состоящий из представителей функциональных подразделений. При этом используется принцип двойного подчинения исполнителя: во-первых, непосредственному руководителю функциональной службы, которая предоставляет персонал и другую помощь руководителю проекта; во-вторых, руководителю проекта. При таком подходе руководитель проекта имеет в своем подчинении две группы сотрудников: постоянных членов группы и работников функциональных отделов, которые подчиняются ему временно и по ограниченному кругу вопросов.

В связи с необходимостью ускорения темпов обновления продукции возникли программно-целевые структуры управления, получившие названия матричные. Суть матричных структур состоит в том, что в действующих структурах создаются временные рабочие группы, при этом руководителю группы в двойное подчинение передаются ресурсы и работники других подразделений.

При матричной структуре управления формируются проектные группы (временные), реализующие целевые проекты и программы. Эти группы оказываются в двойном подчинении, создаются временно. Этим достигается гибкость в распределении кадров, эффективная реализация проектов. Недостатки — сложность структуры, возникновение конфликтов. Примером могут служить авиакосмическое предприятие, телекоммуникационные компании, выполняющие крупные проекты для заказчиков.

Рис. 14

К преимуществам матричной организационной структуры управления относятся: 1) повышение эффективности использования персонала; 2) гибкость организационной структуры; 3) повышение компетентности принятия решений на различных уровнях; 4) обеспечение высокой целевой ориентации работы и ее быстрой адаптации к меняющимся условиям. Недостатками матричной организационной структуры управления являются: 1) дуализм управления; 2) возможность возникновения конфликтов во временных группах; 3) сложность и громоздкость структуры, ее плохая приспособленность к работе в критических ситуациях.

Так же есть орг.структура конгломератного типа, и свободная структура. По разным истояникмм они входят в органические структуры управления.

Организация конгломератного типа характеризуется тем, что в пределах одной организации сочетаются два или более рассмотренных выше типа структур. Так, например, в одном отделении фирмы может использоваться продуктовая дивизиональная структура, в другом — линейно-функциональная, а в третьем — матричная организация.

Наиболее современным организационным типом структур является свободная структура. Она не имеет жесткой и стабильной организации, а изменяет ее и приобретает тот или иной ее вид в зависимости от меняющихся внешних условий и стоящих в тот или иной момент основных задач. В ней, таким образом, функциональное разделение заменяется структурой, ориентированной на результат. Свободные структуры характеризуются очень низкой степенью формализации и иерархической соподчиненности; принятие решений в них максимально децентрализовано. Наибольший акцент в них делается на профессионализме, состоящем в инициативе ее членов, в самоуправлении.

На практике рассмотренные типы организационных структур могут пересекаться и дополнять друг друга. Одни из составных единиц организации остаются стабильными, другие могут создаваться или упраздняться по мере необходимости.

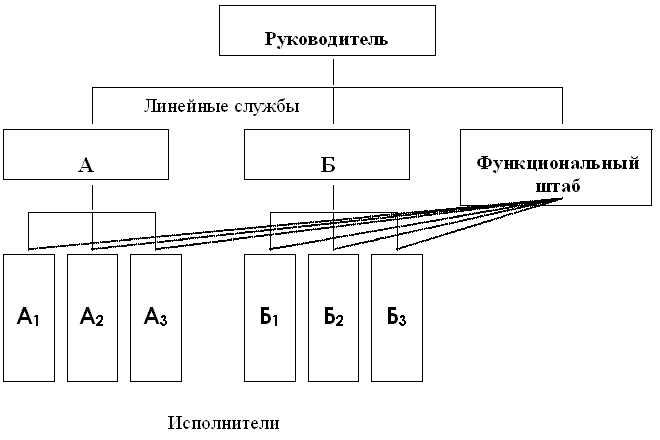

Так же существует линейно-штабная организационная структуре. При линейно-штабной организационной структуре управления всю полноту власти берет на себя линейный руководитель, возглавляющий определенный коллектив. Линейному руководителю при разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов помогает специальный аппарат, состоящий из функциональных подразделений (управлений, отделов, бюро и т.п.).

Линейно-штабная структура включает в себя специальные функциональные подразделения (штабы) при линейных руководителях, которые помогают им выполнять задачи организации

Схема

"Линейно-штабная организационная

структура управления":

Линейно-штабная организационная структура управления имеет свои положительные моменты и недостатки:

Преимущества |

Недостатки |

Снижение загрузки линейных руководителей; |

Увеличение штатов за счет штабных структур; |

Повышение качества подготовки решений за счет привлечения специалистов; |

Опасность конфликтов линейных и функциональных структур; |

Улучшение горизонтальной координации; |

Сложность вертикальных коммуникаций; |

Баланс функционального и линейного руководства. |

Нечеткость процедур принятия решений. |

В данном случае функциональные структуры подразделений находятся в подчинении главного линейного руководителя. Свои решения они проводят в жизнь либо через главного руководителя, либо (в пределах своих полномочий) непосредственно через соответствующих руководителей служб-исполнителей.

62.Организационное проектирование как функция менеджмента.

Если планирование определяет, что именно будет делать организация, то при организации в менеджменте определяются структура организации и условия для обеспечения функционирования организации (обеспечение персоналом, материалами, финансовыми и другими ресурсами). Таким образом, организация как функция менеджмента включает в себя две составляющие:

♦ организационное проектирование;

♦ организация процесса работы.

Организационное проектирование — деление организации на блоки, соответствующие важнейшим направлениям деятельности по реализации целей организации. Этот процесс предполагает установление полномочий различных должностей, определение должностных отношений конкретных лиц в организации.

Организационное проектирование — важнейший начальный этап создания любой организации или подразделения. Это определение будущей структуры организации, ее систем управления, процедур выполнения действий, административных, технологических взаимодействий между всеми элементами. Эффективность функционирования управляющей системы организации зависит от грамотно спроектированной организационной системы управления. Такое проектирование базируется на стратегических планах организации. Как правило, ранее, структура управления компаний складывалась исключительно под воздействием времени. Сегодня же, это результат целенаправленных действий по ее совершенствованию. Разработка проектных решений для перспективного устройства бизнес-организации и по ее переходу к перспективному целевому состоянию, в этом заключается организационное проектирование.

Предметом организационного проектирования являются новые структуры, системы, управляемые процессы. Организационное проектирование настроено на создание новых объектов, модификацию существующих и коренную реконструкцию объектов и процессов.

Цель организационного проектирования заключается в разработке новых организационных систем или предложений по изменению существующих. Результат – это комплект технической, организационной и планово-экономической документации, необходимой для создания и осуществления на практике организационной, производственной системы.

Этапы организационного проектирования:

1. Предпроектный (исследовательский) – включает в себя проведение прикладных исследований, анализ работ и предварительную оценку эффективности организационных решений. Этап заканчивается разработкой технического задания. Ключевым моментом исследования является моделирование – адекватное замещение реального объекта моделью, которая более удобна для изучения поведения и свойств реального объекта. Модели используются для моделирования функций, структур и процессов развития. Моделирование функций сводится к их описанию. Для моделирования структур чаще всего применяют математическую модель граф. Граф – это схема, на которой указано множество вершин и ребер, соединяющих пары отдельных вершин. Вершины обычно обозначают объекты или события. Ребра обозначают работы, временные связи или отношение к административному подчинению. Наиболее распространенными являются графы в виде дерева и сетевой граф (схема, на которой указана последовательность и взаимосвязь комплекса работ).

Моделирование развития – описание изменения структуры и функций моделируемого объекта во времени. Предсказание таких изменений позволяет принимать решения по изменению структуры объекта путем модернизации, коренной реконструкции или реорганизации объекта.

Модернизация – усовершенствование объекта в соответствии с современными требованиями.

Реконструкция – перестройка объекта с целью его улучшения. Коренная реконструкция предполагает большой объем работы по совершенствованию технологий производства, замене средств труда и организации производственного процесса.

Реорганизация – перестройка объекта на новых началах.

2. Этап технического проектирования – предполагает выбор окончательного варианта организационного решения.

3. Этап рабочего проектирования – заключается в разработке конкретной рабочей документации и экспертизы проект. Главной целью экспертизы является оценка качества проекта с точки зрения соблюдения определенных правил и требований и предотвращения экономических потерь. Экспертизу производят специалисты высокой квалификации определенного профиля деятельности, а так же ученые, имеющие практический опыт в данной сфере. Экспертизу проводят применяя качественные оценки (соответствует или не соответствует; допустимо или не допустимо), а так же на основе расчета количественных показателей.

Для того чтобы раскрыть динамику развития организационных структур и сущность многочисленных проблем, стоящих на пути их совершенствования, необходимо рассмотреть методологические принципы проектирования системы организационного управления. Изучение принципов позволяет решать большой и сложный комплекс вопросов, связанных с организационным проектированием. Важность детального рассмотрения принципов управления обусловлена еще и тем, что они непосредственно влияют на структуру управления, внося в нее определенные коррективы.

Можно сформулировать следующие принципы проектирования системы организационного управления:

Развитие демократических основ управления. Большую роль при этом играет правильное соотношение централизации и децентрализации принятия решений, способствующее разделению стратегических и текущих задач в управлении. Таким образом, в соответствии с этим принципом проектирование организационной структуры управления необходимо доводить до такой степени, при которой обеспечиваются единоначалие и персональная ответственность за ведение дел в организации.

Принцип системного подхода требует формирования полной совокупности управленческих решений, реализующих все цели функционирования организации.

Принцип управляемости предполагает фиксирование соотношения руководителя и числа подчиненных ему работников. При формировании аппарата проектирования структуры управления необходимо стремиться к оптимальности такого соотношения. Важным здесь также является распределение управленческих решений по' уровням, которое должно предусматривать рациональную степень загрузки руководителя, принимающего решение. Если загрузка руководителя намного превышает допустимые нормы, резко снижаются эффективность и оперативность управления. Осуществление на практике этого принципа значительно затруднено из-за отсутствия научно обоснованных норм управляемости.

Принцип соответствия субъекта и объекта управления — важный методологический принцип, который заключается в том, что структура управления должна формироваться прежде всего исходя из особенностей объекта управления. Состав подразделений организации, характер взаимосвязи между ними определяются спецификой функционирования как отдельных структурных звеньев, так и системы в целом.

Принцип адаптации. Он связан с требованием гибкости, адаптивности, способности быстро реагировать на изменение внешних и внутренних экономических условий. Важное значение в связи с этим приобретает совершенствование информационного аспекта с целью обеспечить проявление и развитие данного принципа.

Принцип специализации. В соответствии с этим принципом проектирование структуры управления необходимо вести таким образом, чтобы обеспечить технологическое разделение труда при формировании структурных подразделений.

Принцип централизации означает, что при проектировании структуры управления необходимо объединять управленческие работы с повторяющимся характером операций, однородностью приемов и методов их вьшолнения. Такими операциями могут быть плановые, бухгалтерские, учетные и др. Принцип централизации требует одновременно сокращения числа уровней управления.

Принцип профессиональной регламентации предполагает группировку функциональных звеньев на каждом организационном уровне таким образом, чтобы каждое звено работало на достижение конкретной совокупности целей и несло полную ответственность за качество вьшолнения своих функций Учет этого принципа означает, что проектировать структуру управления необходимо не абстрактно, а с учетом деловых качеств предполагаемых руководителей и исполнителей разных уровней.

Принцип правовой регламентации. Создание любого подразделения всегда детерменировано и, тем не менее, должно быть закреплено правом. В соответствии с принципом правовой регламентации проектировать структуру управления необходимо так, чтобы обеспечивалось соблюдение всех решений и постановлений вышестоящих организаций в части распределения обязанностей и персональной ответственности за выполнение определенных решений.

63.Свойства и характеристики контроля.

Контроль - процесс обеспечения достижения организацией ее целей. Менеджер начинает выполнять функцию контроля с момента создания организации и формулирования ее целей.

Необходимым контроль делают следующие факторы:

а) Неопределенность. Планы и организационные структуры лишь иллюстрируют существующее у менеджеров видение будущего организации. Однако многое может помешать реализации планов: изменение законодательства, доминирующих в обществе ценностей, технологий, условий конкуренции и других переменных внешней среды. Немало неопределенности и в деятельности самой организации: так, разделение труда может способствовать появлению проблем координации и трений между рабочими группами; до сих пор менеджеры не могут точно прогнозировать реакцию работников на инструкции и команды, расширение полномочий и действия руководства; кроме того, значительную долю работы выполняют люди, неспособные, в отличие от машин, действовать абсолютно точно.

б) Предотвращение кризисных ситуаций. Каждой организации необходимо выявлять ошибки и исправлять их до того, как они приведут к кризису и помешают ей достичь намеченных целей.

в) Стимулирование успеха. Сравнивая достигнутые результаты с запланированными, менеджмент выявляет не только неудачи, но и явные успехи организации, т.е. виды ее деятельности, внесшие наибольший вклад в достижение поставленных целей. В результате становится возможной довольно быстрая адаптация организации к требованиям динамично меняющейся внешней среды.

г) Всеобъемлющий характер контроля. Общие функции менеджмента: планирование, организация, мотивация - тесно связаны с ним и по сути своей являются частью общей системы контроля.

В процедуре контроля есть три четко различимых этапа:

Выработка стандартов и критериев.

Сопоставление с ними реальных результатов.

Принятие необходимых корректирующих действий.

На каждом этапе реализуется комплекс различных мер.

Первый этап процедуры контроля — выработка стандартов и критериев, демонстрирует, насколько близко, слиты функции контроля и планирования. Стандарты — это конкретные цели, прогресс в отношении которых поддается измерению. Эти цели явным образом вырастают из процесса планирования. Все стандарты, используемые для контроля, должны быть выбраны из многочисленных целей и стратегий предприятия.

Второй этап процесса контроля состоит в сопоставлении реально достигнутых результатов с установленными стандартами. На этом этапе менеджер должен определить, насколько достигнутые результаты соответствуют его ожиданиям. При этом он принимает и еще одно очень важное решение: насколько допустимы или относительно безопасны обнаруженные отклонения от стандартов. На второй стадии процедуры контроля дается оценка, которая служит основой для решения о начале действий. Деятельность, осуществляемая на этой стадии контроля, зачастую является наиболее заметной частью всей системы контроля. Эта деятельность заключается в определении масштаба отклонений, измерении результатов, передаче информации и ее оценке.

Третий этап процесса контроля — принятие необходимых корректирующих действий — осуществляется после вынесения оценки процесс контроля. Менеджер должен выбрать одну из трех линий поведения:

Ничего не предпринимать. Основная цель — добиться такого положения, при котором процесс управления организацией действительно заставлял бы ее функционировать в соответствии с планом.

Устранить отклонения. Смысл корректировки во всех случаях состоит в том, чтобы понять причины отклонения и добиться возвращения организации к правильному образу действий.

Пересмотреть стандарт. Не все заметные отклонения от стандартов следует устранять. Иногда сами стандарты могут оказаться нереальными, потому что они основываются на планах, а планы — это лишь прогнозы будущего. При пересмотре планов должны пересматриваться и стандарты.

Характеристики эффективного контроля

Для того чтобы контроль мог обеспечить достижение целей, он должен обладать несколькими важными свойствами.

Для того чтобы быть эффективным, контроль должен иметь стратегический характер, т.е. отражать общие приоритеты организации поддерживать их. Относительная сложность оценки какого-либо вида деятельности в количественном виде или измерения ее результативности по принципу «затраты — эффект» никогда не должна служить критерием для решения, нужно ли вводить механизм контроля. Деятельность в областях, которые не имеют стратегического значения, следует измерять не очень часто, и о полученных результатах можно никому и не сообщать до тех пор, пока отклонения не станут необычно большими. Абсолютный контроль над обычными операциями (такими, как мелкие расходы) не имеет смысла и будет только отвлекать силы от более важных целей. Открытое неповиновение требованиям вести детальную бухгалтерскую отчетность по всем видам расходов, которое можно часто наблюдать в торговых организациях, это фактически единственный способ, с помощью которого коммивояжеры могут донести до своего руководства ту мысль, что огромные отчеты о расходах — нонсенс, а не разумный контроль.

Для эффективности контроля данный процесс должен соответствовать следующим принципам.

1. Ориентация на результаты. Конечная цель контроля состоит не в том, чтобы собрать информацию, установить стандарты и выявить проблемы, а в том, чтобы решить задачи, стоящие перед организацией или управленцем. Проведение измерений и оповещение об их результатах важно только как средство достижения этой цели. Если вы хотите сделать контроль эффективным, вы должны тщательно следить за тем, чтобы эти самоочевидные средства контроля не заняли более важного места, чем подлинные цели организации.

Более того, бессмысленно провозглашать, что ваша система направлена на получение конкретных результатов, если фактически она не может их достичь. Бесполезно иметь обширную и точную информацию о различных отклонениях от намеченных целей, если эта информация не используется для осуществления необходимых корректирующих действий. Это означает, что информация о результатах контроля важна только тогда, когда доходит до тех лиц, которые обладают правом произвести на ее основании соответствующие изменения. Когда контрольный механизм не срабатывает, то чаще всего причина кроется в том, что необходимо усовершенствовать структуру прав и обязанностей, а не процедуру измерений. Таким образом, чтобы быть эффективным, контроль должен быть интегрирован с другими функциями управления. В итоге контроль можно назвать эффективным только тогда, когда организация фактически достигает желаемых целей и в состоянии сформулировать новые цели, которые обеспечат ее выживание в будущем.

2. Соответствие делу. Для того чтобы быть эффективным, контроль должен соответствовать контролируемому виду деятельности. Он должен объективно измерять и оценивать то, что действительно важно. Неподходящий механизм контроля может скорее маскировать, а не собирать критически важную информацию. Так, например, общепринято оценивать эффективность торговли путем установки некоторой квоты и сопоставления с нею реального объема продаж в долларах. Но это может привести предприятие к огромным потерям, потому что на самом деле успех определяется не объемом продаж, а уровнем прибылей. Многие факторы могут привести к выполнению квоты при фактически низком уровне результативности торговли. Так, например, фирма может предложить необычно высокие скидки или необычайно большой объем послепродажного обслуживания, чтобы тем самым получить новые заказы, или же цены могут возрастать вследствие инфляции. В подобных ситуациях предприятие будет терять деньги на каждой продаже, а не зарабатывать их.

3. Своевременность контроля. Для того чтобы быть эффективным, контроль должен быть своевременным. Своевременность контроля заключается не в исключительно высокой скорости или частоте его проведения, а во временном интервале между проведением измерений или оценок, который адекватно соответствует контролируемому явлению. Значение наиболее подходящего временного интервала такого рода определяется с учетом временных рамок основного плана, скорости изменений и затрат на проведение измерений и распространение полученных результатов.

Магазину розничной торговли, например, может понадобиться достаточно точная еженедельная информация о складских запасах. Это нужно для того, чтобы быть уверенным в том, что магазину есть чем торговать. Однако реальную физическую инвентаризацию товаров для определения убытков от хищений следует делать не чаще одного раза в квартал. Аналогично розничный торговец должен определять и регистрировать объем своих продаж ежедневно с тем, чтобы внести деньги в банк и проконтролировать поток наличности. Но время от времени розничному торговцу необходимо определять почасовой объем продаж с тем, чтобы определить часы максимального и минимального объема продаж и соответствующим образом расставить своих работников в торговых залах. Это одна из причин того, почему компьютеризованные кассы печатают на чеках время продажи. Другая причина состоит в том, что зная время продажи, руководство может определить ответственного в случае какой-либо ошибки или плохого обслуживания.

4. Гибкость контроля. Если нечто непредвиденное можно спрогнозировать, то контроль становится ненужным. Контроль, как и планы, должен быть достаточно гибким и приспосабливаться к происходящим изменениям. Незначительные изменения планов редко бывают сопряжены с необходимостью серьезных изменений в системе контроля. Так, например, предприятие, производящее 100 различных товаров, должно использовать методы контроля запасов с тем, чтобы контролировать любое относительно большое увеличение или уменьшение количества товаров, а также количество каждого из них, имеющегося в данный момент времени. Без достаточной (и весьма значительной) степени гибкости система контроля будет недейственна в тех ситуациях, для которых она предназначалась. Так, например, если неожиданно возникает новый фактор издержек, вызванный, скажем, необходимостью адаптации к недавно принятому новому законодательству, то до тех пор, пока он не будет встроен в систему контроля предприятия, система контроля не сможет отслеживать производственные издержки.

5. Простота контроля. Как правило, наиболее эффективный контроль — это простейший контроль с точки зрения тех целей, для которых он предназначен.Простейшие методы контроля требуют меньших усилий и более экономичны. Но самое важное состоит в том, что если система контроля слишком сложна и люди, взаимодействующие с ней, не понимают и не поддерживают ее, то такая система контроля не может быть эффективной. Избыточная сложность ведет к беспорядку, являющемуся синонимом потери контроля над ситуацией. Для того чтобы быть эффективным, контроль должен соответствовать потребностям и возможностям людей, взаимодействующих с системой контроля и реализующих ее.

6. Экономичность контроля. Очень редко стремятся достичь при помощи контроля полного совершенства в работе организации, поскольку прогрессирующие усовершенствования и улучшения на последних этапах требуют непропорционально больших затрат усилий и средств. Так, например, количество отгрузок продукции, получаемых каким-либо обычным предприятием, почти наверняка не очень велико. И поэтому, если только груз не очень ценный или если его достаточно легко подсчитать, лучше оприходовать всю поставку в целом и примириться с возможными хищениями, чем проверять содержание каждого ящика — это будет стоить очень дорого.

Никогда не следует забывать, что все затраты, совершаемые предприятием, должны приводить к увеличению ее преимуществ и доходов. Затраты средств должны приближать предприятие к поставленным целям. Таким образом, если суммарные затраты на систему контроля превосходят создаваемые ею преимущества, предприятию лучше не использовать эту систему контроля вообще или же ввести менее тщательный контроль. Вообще, поскольку в контроле скрыто много побочных затрат, таких, как затраты рабочего времени и отвлечение ресурсов, которые могли бы быть затрачены на решение других задач, то, для того чтобы контроль был экономически оправдан, отношение затрат к возможной прибыли у него должно быть довольно низким.

Конечно, для того чтобы определить реальное соотношение затрат и прибыли для системы контроля, необходимо рассматривать как долгосрочные аспекты, так и краткосрочные. Если и существует какое-либо твердое правило контроля, то оно, прежде всего, состоит в том, что любой контроль, который стоит больше, чем он дает для достижения целей, не улучшает контроля над ситуацией, а направляет работу по ложному пути, что является еще одним синонимом потери контроля.