- •Оглавление Оглавление

- •Введение.

- •Эпохи развития садово-паркового искусства.

- •Основные элементы.

- •2.1. Камни.

- •2.2. Вода

- •2 .3. Растения.

- •3. Атрибуты сада.

- •3.1. Ворота.

- •3.2. Цукубаи

- •3.3. Сикаодоси.

- •3.4. Фонарь.

- •3.5. Пагоды

- •3.6. Скамьи.

- •3.7. Беседки.

- •3.8. Мостики.

- •3.9. Стены и изгороди.

- •Стили садов.

- •4.1. Дворцовые сады.

- •4.2. Сад камней.

- •4.3. Абстрактный сад.

- •4.4. Сад мхов.

- •4.5. Миниатюрный сад.

- •4.6.Чайный сад.

- •4.7. Японские сады у жилого дома – тсубонива.

- •4.8. Сад "Сухой пейзаж".

- •5. Известные сады.

- •Заключение.

- •Словарь.

- •Список литературы: Книги:

- •Электронные ресурсы:

Эпохи развития садово-паркового искусства.

Японский сад развивался вместе с культурой своего времени, подчиняясь религиозным концепциям буддизма и синтоизма. В его развитии выделяют следующие периоды.

1.1. VI-VIII вв.— период Нара, характеризуется влиянием китайской культуры. Строится столица Нара по образцу китайской столицы Чан-чань. При дворцах создаются первые сады по типу китайских, с общей конструктивной схемой — горы и вода. Появляется смысловая символика (сосна — долголетие, бамбук — стойкость и др.). Это период становления японского сада на основе синтеза японских пространственных концепций.

Первые японские сады были созданы в древней столице Нара (VIII в.). Ансамбль города в регулярности плана и отчетливости структуры совпадал с буддистской символической схемой мироздания - мандала. В летописи «Нихонсёки» упоминаются корейские мастера, которые впервые устроили на японской земле сады с искусственными холмами и мостиками в период правления императрицы Суйко, там также есть упоминание об одном человеке, имевшем прозвище «министр садов» за то, что он разбил вокруг дома великолепный сад.

Можно считать, что особая система создания японского сада сложилась к 714 г., когда была построена столица Хейан, впоследствии город Киото. В это время (VIII-XII) были созданы сады под названием "озера и острова", связанные с особым стилем светской архитектуры - синуэн. Они очень напоминают китайские сады, являющиеся прообразом японского пейзажного садостроения. Этот стиль возник в процессе дворцового строительства и иногда называется также "дворцовым стилем". Он имел массу условностей и диктовал создателям парков обязательное наличие определенных композиционных приемов. Сады были яркими и красочными, залиты солнцем и играли немаловажную роль в церемониальной общественной жизни не только императорского двора, но и аристократии. В те времена сад совсем не предназначался для созерцательного любования им.

В японской культуре были выработаны три основные категории: син, гё, со. Их применяли в каллиграфии, в икебана и в садово-парковом искусстве. Относительно японского сада категория син предписывала полный набор элементов сада, правду, точность;

|

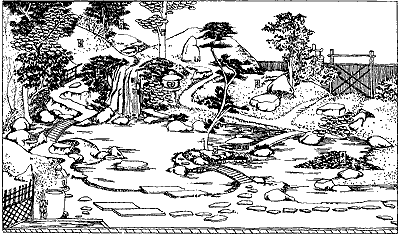

Холмистый сад в стиле син. |

|

категория гё - полусимволическую трактовку сада, сжатость, лаконизм; категория со - чистую символику, предельно сжатую, но выразительную форму. Примером может быть "сухой сад", в котором вместо воды главную роль играют песок, камень. Для создания такой сложной садовой системы большое значение имели теоретические разработки по садово-парковому искусству. Самая давняя книга о садах "Сэндзай Хисе" относится к Хэйанскому периоду.

Формирование самобытной культуры в VIII и IX веках проходило под интенсивным воздействием Китая, переживавшего период блистательного расцвета поэзии, живописи, архитектуры. Китайские образцы были своего рода эстетической нормой и эталоном.

1.2. IX-XII вв.— Хейанский период. Столица — Киото. Характеризуется утонченной культурной жизнью, развитием искусства. Сад приобретает изысканные формы и используется как для развлечений и придворных праздников, так и для созерцания, размышления и отдыха. Подобно театральной декорации, его композиция строится фронтально и воспринимается как из дома, так и с воды. Сад получает типологическую планировочную схему, его основу составляют озеро и остров. Таким образом, садовое искусство формируется как специфический жанр со своими формальными признаками и канонами.

В композиционном и цветовом решении сад тесно связан с живописью. Он рассчитан на статическое зрительное восприятие, его пространство построено по канонам живописи. Общая приглушенность и мягкость колорита, некоторая монохромность, отсутствие ярких красок сближает картины японского сада с монохромной живописью тушью.

Хэйанская культура оказала решающее воздействие на формирование японского садово-паркового искусства, поскольку открыла новое отношение человека к природе — созерцание.

В Японии IХ-ХII века - это время высокого расцвета поэзии, музыки, садового искусства. Сад становится неотъемлемой частью культуры нации с его чёткой эстетической направленностью.

В XII веке для мастеров сада и создателей композиций из камней было составлено руководство по садовому искусству Сакутэ-ки, приведенное в "Тайной книге японских садов". Вот некоторые выдержки из него. "При устройстве сада всегда вспоминайте знаменитые пейзажи страны, их общий вид и важнейшие составляющие. Тогда и в ваших садах вы добьетесь гармонии природы и своих замыслов.

Привезите в сад побольше камней - и больших, и маленьких. Сохраняя их естественное положение, отделите "стоячие" камни от "лежачих". Оцените, как смотрится каждый камень - сверху, снизу, сзади и спереди. Затем определите место в саду для доминирующих камней. "Лежачий" камень не должен стоять, а "стоячий" лежать. Иначе духи камней возмутятся, и ваша семья пострадает. Композиция у подножия холма требует большого количества камней. Они будут одновременно укреплять его и оставлять впечатление мощи.

В отдаленном уголке сада камни должны быть небольшими, как бы случайно оставленными и забытыми здесь. Композиция из камней не должна быть навязчивой или замысловатой. Пусть лучше они будут как бы случайными. Высокие камни должны устанавливаться лишь в исключительных случаях, например, вокруг водопада, на краю острова, перед холмом. Камни не должны быть выше метра. Не следует располагать камни ближе, чем в метре от жилища, в противном случае хозяин будет не в состоянии там жить и сад придет в упадок. Прежде чем вырыть пруд и размещать в нем камни, заранее подумайте, как он будет вписываться в общую композицию сада, гармонировать с каждым ее уголком. Тут важны и форма пруда, и выбор места для острова. При насыпке острова нужно исходить из общего вида сада, определить размеры острова и водоема. Как правило, в пруду насыпается остров, а вода согласно китайской традиции должна течь с востока на запад. В устье течения устанавливается валун, вершина которого должна быть на 12-15 см ниже уровня павильона для ловли рыбы: по нему измеряется уровень воды".

Конец ХII века и начало ХIII века в Японии - время социальных потрясений и кардинальных перемен. Приход к власти самурайского сословия повлёк за собой изменения во всех областях жизни общества. Не обошли стороной эти изменения и садово-парковое искусство Японии.

Так, классический буддизм, пришедший в Японию извне, получил здесь новое звучание в форме религиозно-философского учения - дзен-буддизма. Развитие его на японской почве привело к созданию особого типа садов - храмовых и монастырских.

1.3. XIII — начало XIV в.— период Камакура. Характеризуется приходом к власти военного дворянства и распространением секты дзэн-буддизма. Сады становятся частью храмового комплекса.

В XIII в. появились теоретические сочинения по садовому искусству Иошитзуке Гокийоки, основанные на теории контрастов. В жизнь проводилась идея контрастов двух сил - активной и пассивной. Высокий камень - активное, господствующее начало, лежащий камень - пассивное. Они должны быть противопоставлены. Так, по теории контрастов, около развесистого дерева непременно надо ставить высокий фонарь. Выдающимся мастером и теоретиком садово-паркового искусства был монах Кокуси Мусо (1276-1351), известный также как Сосеки, прославившийся устройством садов с меняющимися пейзажами. Этому выдающемуся представителю школы Тэкр-надзи приписывают создание знаменитых садов: Сайходзи ("Сад мхов"), Тодзи-ин ("Сад воды"), Миесидзи ("Сухая водная гладь").

Когда фактической резиденцией правителей Японии (сегунов) стало селение Камакура (1192-1333), эстетические понятия японского общества претерпевают существенные изменения. Большое влияние на всю японскую культуру, в том числе и на искусство паркостроения, начинает оказывать учение буддийской секты дзэн, которая считала, что единственный источник познания истины - интуиция. Длительное созерцание и самоуглубление, по учению дзэн, могло привести к внезапному озарению - пониманию истины Будды. Но так как эту истину нельзя выразить словами, то наиболее точное ее воплощение достигается в искусстве в момент вдохновения, творческого порыва художника.

1.4. XIV-XVI вв. — период Муромати. Характеризуется сближением хейанского и камакурского направлений и новым расцветом культуры. Этот период в истории садового искусства Японии считается классическим. Сады развиваются при монастырях и создаются монахами. В XVI в. появляется новый вид сада — сад чайной церемонии.

Соами (1459-1525) в руководстве "Цукияма сансуй дэн" ("Предание о садах") еще более конкретизировал учение о контрастах, разработав 12 стилей простых и морских пейзажей. Например, скалисто-морской стиль требовал высокого водопада, деревьев, разбитых грозой, и морских камней на берегу; стиль трав - круглых холмов и плоских камней, узловатых сливовых деревьев на берегу водоема. Практически эти стили способствовали созданию садов двух типов: холмистого (Цукияма) и плоского (Хи-ракива). К этому времени восходит начало учения о типах ландшафтов, которое в современном паркостроении является общепринятым и играет большую роль при разработке композиции парков. Основой каждой композиции были камни. Теория выделяла 138 главных типов камней: озерные и речные, камни, делящие поток, камни-тропинки, лежачие и т. п. В небольших композициях можно было ограничиться пятью камнями. Лучший пример типа сада, возникшего под влиянием идей секты дзэн,- "Сад камней" при монастыре Рёандзи в Киото, создателем которого считается знаменитый монах-художник Соами.