- •1 Задачи и история развития

- •2 Динамика горимости лесов Беларуси

- •3. Законадательные акты по охране лесов

- •4 Структура системы охраны от пожаров.

- •5. Обьекты горения в лесу и фазы горения

- •6.Пирологическая характеристика лесных горючих лесоматериалов

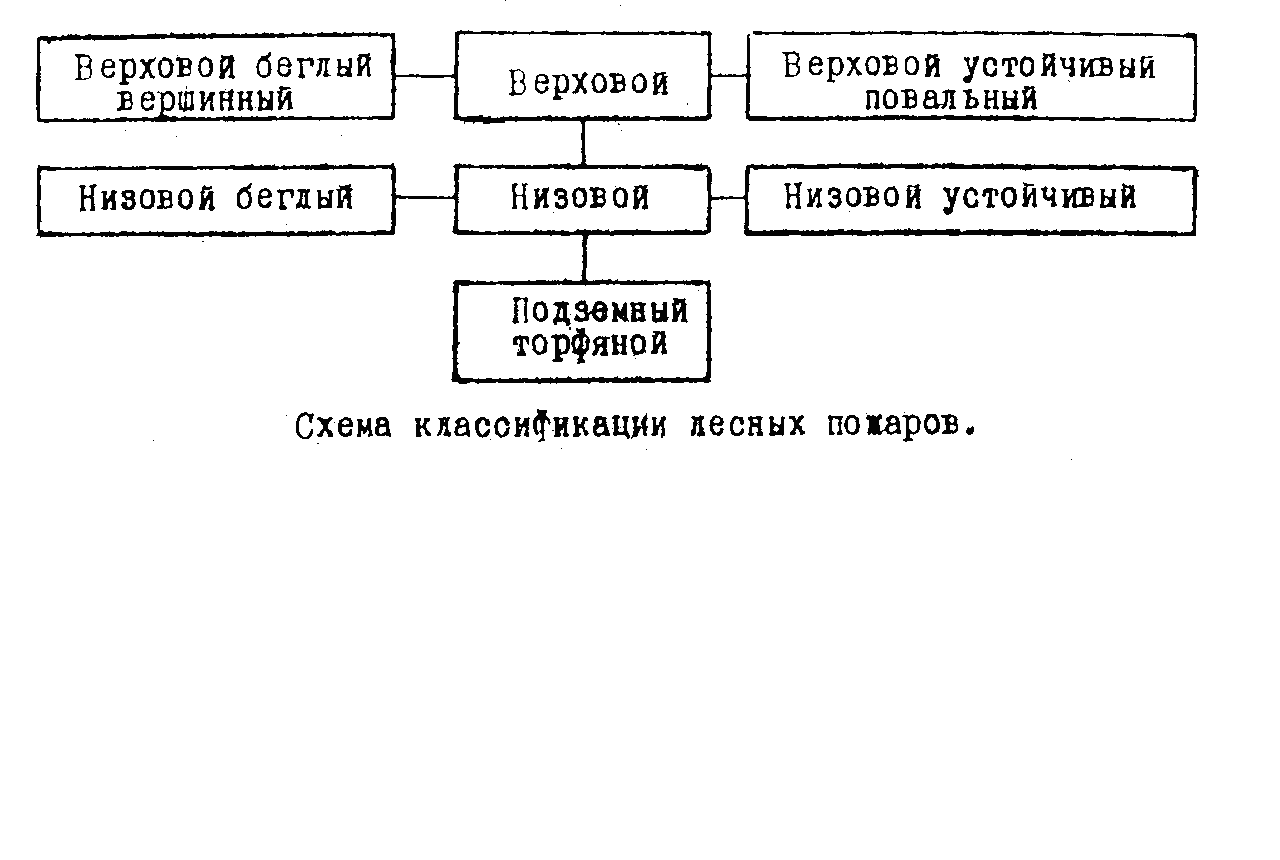

- •9,Классификация лесных пожаров.

- •1.Низовые пожары:

- •2 Верховые пожары:

- •19, Регламентация работы лесопажарных служб.

- •26,Огнегасящие вещества применяемые при пожарах в лесу.

- •27, Особенности применения химсоставов для тушения лесных пожаров.

- •28,Технология применения (Метофосила)

- •29,Технология применения (Тофасила)

- •30, Понятие о лесохозяйственной стратегии и тактических приемах тушения лесных пожаров.

- •31, Понятие о этапах тушения. Область использования.

- •33,Тактика и и техника тушения низовых пожаров.

- •34, Тактика и и техника тушения верховых пожаров

- •35, Тактика и и техника тушения торфяных пожаров

- •36, Тактика и и техника тушения пятнистых лесных пожаров.

- •37, Тактика и и техника тушения волнистом рельефе лесных пожаров.

- •40,Влияние лесных пожаров на компоненты лесных биоценозов.

- •42. Принципы классификации горльников. Горельники с древостоями, сохранившими и утратившими жизнедеятельность.

- •Различие типа растительного покрова и его динамика.

- •Различие характера воздействия огня на насаждение и прежде всего на его основной компонент — древостой.

- •43. Система противопожарных барьеров и в чем она заключается

- •44. Определение ущерба от лесных пожаров. Организация ведения хозяйства в хвойных насаждениях после пожаров.

- •46. Действие пожаров на нижние яруса леса и травяную растительность. Влияние пожаров на фауну.

- •Влияние пожаров на фауну.

- •47. Изменение потенциального плодородия почв горельников.

- •48. Ликвидация отрицательных последствий пожаров.

- •49. Использование контролируемого огня в лесу.

- •50.Предмет и задачи радиоэкологии. Виды ионизирующих излучений.

- •52.Методы и приборы радиционного контроля.

- •53.Пути поступления радионуклидов в растения.

- •54.Влияние ионизирующих излучений на биологические обьекты.

- •55.Воздействие радионуклидов на компоненты биогеоценоза.

- •57. Регламентация главного, промкжуточного і сопуствуюўего лесопользованія.

- •60.Основы возможности снижения содержания радионуклидов в лесной и сельскохозяйственной продукции.

- •1)Сохранение и повышение плодородия почвы и одновременное содействие уменьшению возможности переходу радионуклидов в растения;

- •2)Удаление верхнего пласта почвы;

- •3)Глубокая вспашка, посев биомелиорантов, которые переводят радионуклиды в недоступные формы.

- •60 Наступным парадку:

- •61.Нормативные требования по охране труда при проведении рубок, тушении пожаров и выполнении других работ на загрязненной территории.

- •62.Система радиационного мониторинга на предприятиях лесного хозяйства.

- •63. Использование ионизирующих излучений в промышленности, медицине, сельском и лесном хозяйстве.

- •64. Санiтарна-гiгiенiчныя патрабаваннi да сродкаў iндывiдуальнай аховы I асабiстая гiгiена

- •66. Районирование загрязненных радионуклидами лесов.

- •67.Радиочувствительность видов.Пути поступления.

- •Удаление радиоактивных осадков с поверхности растений в результате воздействия внешних факторов окружающей среды (главным образом метеорологических факторов);

- •Радиоактивный распад изотопов, входящих в состав радиоактивных осадков;

- •68.Влияние ионизирующих излучений на биологические обьекты. Воздействие радионуклидов на компоненты биогеоценоза.

- •69. Прыродаахоўныя мерапрыемствы пры ахове лясоў ад пажараў

- •70. Послепожарный отпад в еловых и сосновых насаждениях Беларуси.

9,Классификация лесных пожаров.

При классификации лесных пожаров учитываются следующие стороны пожара как явления:

воздействием огня на отдельные части насаждения (лесного фитоценоза);

характером объекта пожара в целом;

повторяемостью пожара;

временем, сезона и суток;

размерами охватываемой территории;

причинами возникновения пожара;

особенностями в характере послепожарных изменений и т. д.

Остановимся на некоторых моментах.

И. С. Мелеховым предложена следующая классификационная схема лесных пожаров.

1.Низовые пожары:

- подстилочно-гумусовые; напочвенные;

подлесно-кустарниковые и подлесочно-древесные; валежные и пневые.

2 Верховые пожары:

-вершинные;

-повальные; стволовые.

3Подземные пожары: торфяные.

По величина выгоревшей площади М.А.Шешуков делит лесные пожары на семь групп I - мелкие (до I га), 2 - малые (I-10 га), 3 - средние (11-50 га), 4 - значительные 51-200 га, 5. - большие (201-1000 га), 6 - очень больше (100I-I0000 га), 7 - катастрофические (более 10000 га).

И.С.Мелехов по величине выгоревшей площади делит лесные пожары на пять классов: класс А –менее 0,1 га; класс Б – 0,1—5,0га; класс В – 5,1-50,0 га; класс Г -50-150,0; класс Д более 150 га.

10 Скорость распространения пожаров.

Распространение огня по фронту, флангу и тылу пожара взаимозависимо и аналитически отражается следующими взаимосвязями (по Г. П. Телицину):

где

v0 - скорость распространения огня в равнинных условиях в безветренную погоду;

v4 - скорость ветра, м/мин;

К – коэффициент, учитывающий раздувающее влияние пламени;

С – удельная теплоемкость горючих материалов, кДж/кг град;

По формулам 7-10 определяется скорость распространения огня на любой из кромок пожара, если известна скорость на одной из них, и оценивается опасность развития пожара на любом участке.

Обнаружена также зависимость скорости фронтального распространения огня от скорости ветра под пологом леса, площади и влажности горючего материала, черноты пламени (Н. П. Курбатский, Г. П. Телицын):

(11)

(11)

где

Е – коэффициент черноты пламени;

v – скорость ветра под пологом леса на высоте 2м, м/с;

Р – плотностьсложения горючего материала, кг/м3

W – влажность горючего материала, %.

Аб'ектам стратэгiчнага мадэлiравання з'яўляюцца ўспышкi лясных пажараў. Мадэль успышкi павiнна прагназiраваць ахоп тэрыторыi, час праходжання цыклону, кiрунак i хуткасць ветру на асобных участках тэрыторыi i iх змяненне ў часе; размеркаванне па тэрыторыi пажараў, якiя могуць аднавiцца, i iх характарыстыкi.

15

Показатель пожарной опасности (ППО),

предложенный В.Г.Нестеровым

в позволяет прагназаваць

пажарную небяспеку па рэжыме ападкаў,

тэмпературы паветра (t)

i

дэфiцыце

вiльготнасцi

паветра (d)

у 12 гадзiн

мясцовага або 13 гадзiн

дэкрэтнага часу i

вылiчваць

паказчык загаральнасцi

(з)

па формуле

.

У далейшым аўтар прапанаваў аб дэфiцыце

вiльготнасцi

меркаваць па рознасцi

тэмпературы паветра i

пункта расы (r)

i

вызначаць паказчык загаральнасцi

па формуле

.

У далейшым аўтар прапанаваў аб дэфiцыце

вiльготнасцi

меркаваць па рознасцi

тэмпературы паветра i

пункта расы (r)

i

вызначаць паказчык загаральнасцi

па формуле

.

.

Дзiчанковым (1993).

Паказчык загаральнасцi лесу вылiчваецца па назiраннях у 15 гадзiн мясцовага часу, таму што даныя назiранняў у гэты час найбольш поўна адлюстроўваюць тэмпературна-вiльготнасныя ўмовы сутак. Комплексны паказчык загаральнасцi складаецца з паказчыкаў за сухi перыяд.

Для

вызначэння комплекснага паказчыка

загаральнасцi

М. А. Дзiчанкоў

рэкамендаваў выкарыстоўваць адносную

вiльготнасць

паветра (W12)

ў 12 гадзiн

i

суму ападкаў за апошнiя

10 сутак. Разлiк

комплекснага паказчыка праводзiцца па

формуле

,

клас пажарнай небяспекi вызначаецца па

шкале.

,

клас пажарнай небяспекi вызначаецца па

шкале.

Используют также показатель Гидрометеоцентра (ГМЦ). Он определяется путем ежедневного суммирования (нарастающим итогом) произведения температуры воздуха I на разность между температурой воздуха и точкой росы td:

ППОn = ППОn-1• К + (t - td),

где ППОn-1 - показатель на вчерашний день; К - коэффициент, учитывающий выпадение осадков за прошлые сутки; td — точка росы, °С.

Точка росы и дефицит влажности определяются по психрометрическим таблицам.

Клас загаральнасцi |

Комплексны паказчык |

|||

|

|

В. Р. Несцерава |

Для ўмоў РБ |

|

I |

- пажарная небяспека адсутнiчае |

да 300 |

да 400 |

|

II |

- нiзкая пажарная небяспека |

301 - 1000 |

401-1000 |

|

III |

- сярэдняя пажарная небяспека |

1001 - 4000 |

1001-3000 |

|

IV |

- высокая пажарная небяспека |

4001 - 10000 |

3001-5000 |

|

V |

- надзвычайная пажарная небяспека |

больш 10000 |

больш 5000 |

|

17 ШКАЛА ОЦЕНКИ ТИПОВ ЛЕСА и лесных участков по степени природной пожарной опасности для условий Беларуси (по И.С.Мелехову)

Для предупреждения и тушения лесных пожаров необходимо знать особенности их возникновения и распространения в конкретных физико-географических и почвенных условиях. Пожарная опасность - это возможность возникновения и развития лесного пожара на лесных площадях. Пожарная опасность лесных площадей в значительной степени зависит от их пирологической характеристики, определяющей класс природной пожарной опасности, который во многом определяется возрастными, структурными и типологическими характеристиками лесных насаждений, а также категорией непокрытой лесом площади и погодными условиями, оказывающими решающее влияние на содержание влаги в лесных материалах и их горючесть.

Класс природной пожарной опасности |

Объект загорания (характерные типы леса и вырубок, другие категории насаждений и не покрытых лесом площадей)

|

I - очень высокая |

Хвойные молодняки всех типов леса. Сосняки лишайниковые, вересковые. Мелиорированные сосняки багульниковые, сфагновые и осоково-сфагновые. Сплошные вырубки из-под сосняков лишайниковых, вересковых, брусничных, мшистых, черничных, кисличных. Сильно поврежденные насаждения (участки бурелома, ветровала, интенсивных выборочных рубок, захламленных гарей) всех типов леса. |

II - высокая |

Сосняки брусничные и мшистые с сосновым подростом или густым можжевельниковым подлеском. |

III - средняя |

Сосняки брусничные, мшистые, орляковые, кисличные. Ельники брусничные, орляковые, мшистые и кисличные. Ольшаники и березняки на осушенных торфяниках. |

IV — низкая |

Ельники папоротниковые, снытевые, черничные и крапивные. Сосняки долгомошные, осоковые, осоково-сфагновые, сфагновые, багульниковые. Сосняки и насаждения лиственных пород травяных, приручейно-травяных и осоково-травяных типов леса. Дубравы, ясенники, кленовники, липняки, грабняки всех типов леса. Березняки, осинники, серо-ольшаники всех типов леса, кроме долгомошных. Сплошные вырубки (захламленные) снытевых и других типов леса по сырым и мокрым местам. |

V - очень низкая |

Ельники долгомошные, приручейно-травяные, осоковые, осоково-сфагновые, сфагновые. Березняки, осинники, серо-ольшаники долгомошные. Черноольшаники всех типов леса. |

Примечание. Пожарная опасность устанавливается на класс выше:а) для лесных участков, примыкающих к дорогам общего пользования или расположенных в непосредственной близости от огнедействующих лесных предприятий б) для небольших участков леса на суходолах, окруженных площадями с повышенной горимостью.

18 Приборы для оценки пожарной опасности по погодным условиям. Помимо стандартных приборов, имеющихся на метеостанциях, для определения показателей горимости лесов используют специальное оборудование. Простейшим вариантом такого оборудования являются индикаторные деревянные бруски, размером 2,21,245 см для хвойных и 60,345 см - для лиственных, применяемые для оценки пожарной опасности в Австралии, Канаде (дугласовой пихты), США, Японии (из кипариса, липы японской). Бруски стандартного размера делают из липовой древесины. Их высушивают до воздушно-сухого состояния и взвешивают. Затем бруски укладывают на подставку из проволоки на высоте 10—25 см над поверхностью почвы и ежесуточно взвешивают (в 16 ч). По разнице в весе брусков определяют влажность древесины. Соотнося эти данные со статистикой возгорания лесов, получают шкалы, которые впоследствии используют для прогнозирования пожарной опасности.

У Швецыi для вызначэння ступенi пажарнай небяспекi па сукупным ўплыве ападкаў, тэмпературы i вiльготнасцi паветра, сонечнай радыяцыi i ветру выкарыстоўваюць прыбор, якi аўтаматычна паказвае на шкале клас пажарнай небяспекi.

М. А. Шэшуковым распрацаваны спосаб ацэнкi пажарнай небяспекi iндыкатарным прыборам IПЛ-2, прынцып дзеяння якога заснаваны на вымярэннi электраправоднасцi матэрыялу пры рознай вiльготнасцi.

Прибор для автоматического определения класса пожарной опасности УСП-1 был разработан в нашей стране (Теплицын, 1972). Этот прибор позволяет максимально облегчить измерения и расчеты, что открывает широкие возможности для его использования на производстве.

Прибор УСП-1 представляет из себя два стеклянных сосуда с общей воронкой и основанием. Сосуды сообщаются между собой через камеру с поплавковым клапаном. На внешней стороне сосуда нанесена шкала с показаниями класса пожарной опасности на текущий день.

Первые электронные системы (электронные вычислители пожарной опасности) начали применяться в США. Прибор имеет шкалы, на которых выставляются показатели погодных условий на текущий день (относительная влажность и температура воздуха, скорость ветра и количество выпадающих осадков), а также указывается вегетативная фаза растительности. С помощью данного прибора определяют показатель засухи, степень влажности горючих материалов и индекс скорости распространения огня.