- •1 Задачи и история развития

- •2 Динамика горимости лесов Беларуси

- •3. Законадательные акты по охране лесов

- •4 Структура системы охраны от пожаров.

- •5. Обьекты горения в лесу и фазы горения

- •6.Пирологическая характеристика лесных горючих лесоматериалов

- •9,Классификация лесных пожаров.

- •1.Низовые пожары:

- •2 Верховые пожары:

- •19, Регламентация работы лесопажарных служб.

- •26,Огнегасящие вещества применяемые при пожарах в лесу.

- •27, Особенности применения химсоставов для тушения лесных пожаров.

- •28,Технология применения (Метофосила)

- •29,Технология применения (Тофасила)

- •30, Понятие о лесохозяйственной стратегии и тактических приемах тушения лесных пожаров.

- •31, Понятие о этапах тушения. Область использования.

- •33,Тактика и и техника тушения низовых пожаров.

- •34, Тактика и и техника тушения верховых пожаров

- •35, Тактика и и техника тушения торфяных пожаров

- •36, Тактика и и техника тушения пятнистых лесных пожаров.

- •37, Тактика и и техника тушения волнистом рельефе лесных пожаров.

- •40,Влияние лесных пожаров на компоненты лесных биоценозов.

- •42. Принципы классификации горльников. Горельники с древостоями, сохранившими и утратившими жизнедеятельность.

- •Различие типа растительного покрова и его динамика.

- •Различие характера воздействия огня на насаждение и прежде всего на его основной компонент — древостой.

- •43. Система противопожарных барьеров и в чем она заключается

- •44. Определение ущерба от лесных пожаров. Организация ведения хозяйства в хвойных насаждениях после пожаров.

- •46. Действие пожаров на нижние яруса леса и травяную растительность. Влияние пожаров на фауну.

- •Влияние пожаров на фауну.

- •47. Изменение потенциального плодородия почв горельников.

- •48. Ликвидация отрицательных последствий пожаров.

- •49. Использование контролируемого огня в лесу.

- •50.Предмет и задачи радиоэкологии. Виды ионизирующих излучений.

- •52.Методы и приборы радиционного контроля.

- •53.Пути поступления радионуклидов в растения.

- •54.Влияние ионизирующих излучений на биологические обьекты.

- •55.Воздействие радионуклидов на компоненты биогеоценоза.

- •57. Регламентация главного, промкжуточного і сопуствуюўего лесопользованія.

- •60.Основы возможности снижения содержания радионуклидов в лесной и сельскохозяйственной продукции.

- •1)Сохранение и повышение плодородия почвы и одновременное содействие уменьшению возможности переходу радионуклидов в растения;

- •2)Удаление верхнего пласта почвы;

- •3)Глубокая вспашка, посев биомелиорантов, которые переводят радионуклиды в недоступные формы.

- •60 Наступным парадку:

- •61.Нормативные требования по охране труда при проведении рубок, тушении пожаров и выполнении других работ на загрязненной территории.

- •62.Система радиационного мониторинга на предприятиях лесного хозяйства.

- •63. Использование ионизирующих излучений в промышленности, медицине, сельском и лесном хозяйстве.

- •64. Санiтарна-гiгiенiчныя патрабаваннi да сродкаў iндывiдуальнай аховы I асабiстая гiгiена

- •66. Районирование загрязненных радионуклидами лесов.

- •67.Радиочувствительность видов.Пути поступления.

- •Удаление радиоактивных осадков с поверхности растений в результате воздействия внешних факторов окружающей среды (главным образом метеорологических факторов);

- •Радиоактивный распад изотопов, входящих в состав радиоактивных осадков;

- •68.Влияние ионизирующих излучений на биологические обьекты. Воздействие радионуклидов на компоненты биогеоценоза.

- •69. Прыродаахоўныя мерапрыемствы пры ахове лясоў ад пажараў

- •70. Послепожарный отпад в еловых и сосновых насаждениях Беларуси.

6.Пирологическая характеристика лесных горючих лесоматериалов

По характеру горения материалы подразделяют на 3 категории:

а) проводники горения - наиболее восприимчивые к огню материалы, которые обеспечивает продвижение пламени по земной поверхности иди кронам древесных растений. Этот класс включает отмершие стебли, опад хвои и мелких частей растений, слаборазложившуюся подстилку, лишайники, отмершие зеленые мхи;

б) поддерживающие горение - сухостойные деревья, валежник, пни, мертвые корни, сучья и вершинки деревьев, лежащие на земле, кустарнички, самосев и подрост хвойных пород, мхи-гигрофиты при пониженной влажности;

в) задерживающие горение - травы - представители широкотравья, кустарники, подрост и деревья лиственных пород, мхи-гигрофиты при повышенной влажности).

Основная часть горючих материалов представлена древостоем, на долю которого приходится 90 % от всей фитомассы леса.

Данная классификация применима исключительно к условиям пожароопасного периода.

Основная часть горючих материалов представлена древостоем, на долю которого приходится 90 % от всей фитомассы леса.

Данная классификация применима исключительно к условиям пожароопасного периода.

7,понятие о лесном пожаре. Причины возникновения. Фазы развития.

Причины возникновения лесных пожаров весьма разнообразны:

- антропогенного характера, т.е. связанные с деятельностью человека;

- за счет естественных источников возгорания: молнии, самовозгорание угля и торфа.

Лесной пожар - стихийное распространение огня в лесу, охватившее площадь 0,2 га и более. В тех случаях, когда выгорает участок до 0,2 га, говорят о загорании. Ущерб от загораний, как правило, отсутствует или крайне незначителен.

Возникновение пожара возможно лишь при сочетании определенных условий. По И.С.Мелехову (1947) такими условиями являются: 1) наличие горючих материалов; 2) условия (преимущественно климатические и гидрологические), способствующие возгоранию горючих веществ; 3) источник огня. Комплекс данных условий называется триадой возгорания. При отсутствии одного из условий пожар невозможен.

Возникновение лесных пожаров в гослесфонде Беларуси происходит по следующим причинам: по вине населения – 80-95%, по вине организаций и предприятий – 1-2%, сельскохозяйственные палы 1-8%, по вине лесозаготовителей, по вине экспедиций, от молний – 1-2%

В настоящее время используется следующая классификация причин возникновения пожаров:

1) сельскохозяйственные палы,

2) по вине лесозаготовителей,

3) по вине экспедиций,

4) по вине других организаций и предприятий,

5) по вине населения,

6) от грозовых разрядов.

Схема пожара

передняя огневая линия, или фронт пожара;

боковые линии огня, или фланги пожара;

задняя, или тыловая огневая линия;

внутренняя выгоревшая зона.

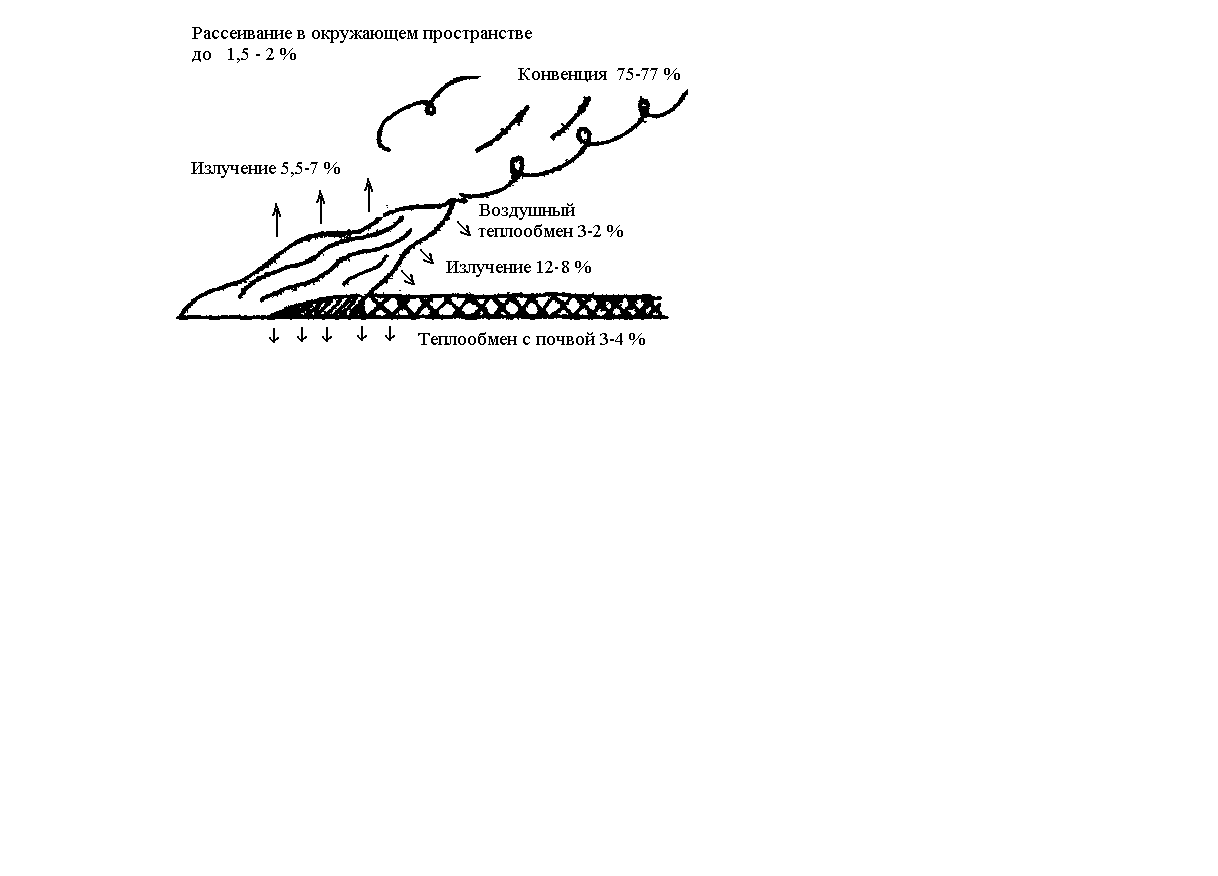

8 РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛА Рассеивание теплоты от источника горения происходит: радиацией (лучеиспусканием); конвекцией (с током газов); теплопроводностью.

При сгорании лесных горючих материалов одновременно с образованием продуктов сгорания выделяется большое количество тепловой энергии, расходующейся на подогрев и разложение горючего материала, нагревание воздуха и почвы и рассеивание, в пространство (рис.8). Основная масса тепла уносится нагретыми газами вверх вследствие возникновения над очагом пожара конвекционных потоков. В среднем на рассеивание в пространство уходит 2,0-2,5 %, излучение в стороны от низового пожара - 17-20 %, конвекцию и излучение вверх - 70-80 %, нагрев почвы - 3-4 % энергии. В кинетическую энергию переходит 0,3-0,5 % выделяющегося тепла. Скорость газов над низовыми пожарами не превышает 10 м/с.