- •Методология и психология игрового моделирования н. Б. Сазонтьева игра как метод и проблема современной психологии

- •1. Ритуальные игры и обряды

- •2. Игра как философско-этический принцип

- •3. Игра как естественно-научное средство

- •Литература

- •Е. Н. Смирнов структура и временная организация игры

- •А. А. Тюков организационные обучающие игры и моделирование процессов социального развития личности

- •Я. С. Гинзбург, н. М. Коряк социально-психологическое сопровождение деловых игр

- •1. Социально-психологическая специфика деловой игры как метода обучения

- •2. Социально-психологические проблемы подготовки деловой игры

- •3. Социально-психологические проблемы проведения деловой игры

- •Литература

- •Сценарный плай имитационного эксперимента с игрой «Альтернативные способы удовлетворения потребностей»

- •Суммарный спрос потребителей за шесть лет Таблица 2

- •Литература

- •1. Предвидение социального развития

- •2. Активные методы обучения — анализ конкретных ситуаций

- •Л. Г. Борисова имитация включения в исследование

- •1. Необходимость нового метода

- •2. Анализ ситуации, побудившей разработать метод

- •3. Процедура включения в исследование

- •4. Сравнение метода включения в исследование с другими методами

Литература

Использование деловых игр в совершенствовании систем управ-ления/ЦЭМИ АН СССР. М., 1982.

Ефимов В. М., Пельман Г. Л., Чахоян В. А. Игровое имитационное моделирование расширенного воспроизводства. М.: Изд-воМГУ, 1982.

Ефимов В. М., Комаров В. Ф. Введение в управленческие имитационные игры. М.: Наука, 1980.

Комаров В. Ф. Вопросы управления программами. Новосибирск,1983 (Препринт/ Институт экономики и организации промышленного производства СО АН СССР).

Я. С. Гинзбург

ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА БАЗЕ ИГРОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

К настоящему времени накоплен некоторый опыт применения игровых экспериментов в разработке и внедрении нововведений в производственных организациях. Их проведение внесло определенные изменения в организацию инновационного процесса, во взаимоотношения между разработчиками нововведения и его пользователями:

повысилась реалистичность формулировки проблем, подлежащих решению, вследствие активизации участия пользователей в их выявлении;

улучшилось качество проектов нововведений благодаря внесению в них пользователями изменений, направленных на устранение недоработок и более полный учет специфики конкретной организации;

существенно снизился уровень неопределенности у пользователей, что упростило проблемы внедрения благодаря раннему ознакомлению с содержанием нововведения;

усилились стимулы к применению нововведений в деятельности пользователей.

Применение игровых экспериментов даже в нынешней форме позволило существенно поднять активность пользователей, что не удавалось при их прямом привлечении к участию в разработках нововведений. Объяснить этот факт можно так. В экспериментах с игровыми моделями участвовали сотрудники организации, в которой предполагалось внедрение нововведения. Отражая особенности организации, в том числе ее нормативной системы, они привносили их с собой в модель. Опыт показывает, что, включаясь в игровую модель, участники достраивают ее до некоторого завершения целого (организации, более общих социально-экономических систем) исходя из собственных представлений и знаний об этом целом. Без такого доопределения и, следовательно, определения собственного места в имитируемой системе участие в игре представляет для них большие трудности.

Отметим, правда, что описанный эффект возникает только при помещении человека в ситуацию, более или менее привычную для него, именно частичное знакомство с ситуацией возбуждает эффект достройки в игре. При делировании незнакомых или малознакомых ситуаций эффект слаб или отсутствует вовсе. В связи с этим в эксперименте, в котором игровая модель представляет собой хорошо знакомую, хотя и несколько измененную нововведением, организацию, этот эффект возникает.

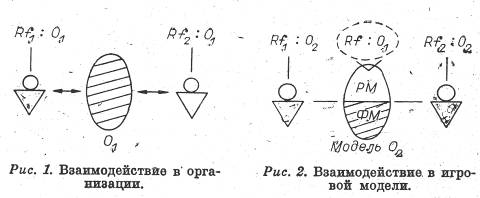

На рис. 1 показано, как формируется рефлексивное представление об организации: взаимодействие между ее членами, опосредствованное реальной организацией (ее нормами), порождает у каждого ее члена определенную

рефлексивность (Rfi'.O1), не обязательно одинаковую у разных субъектов. В процессе игрового взаимодействия на базе модели измененной организации (формализованной в большей или меньшей степени, поэтому на рис. 2 она представлена как формализованная модель—ФМ) и рефлексивных представлений о своей организации (Rf: Ог) участники в процессе взаимодействия достраивают игровую модель до всей организации. Так возникает новая модель О2, включающая в себя задаваемзто организаторами эксперимента формализованную модель и формируемую участниками в процессе проведения эксперимента рефлексивную модель (РМ).

Один из результатов эксперимента — построенная каждым участником рефлексивная модель объекта О2 (Rf: О2), которая воплощает их представления о том, каким образом могло бы быть реализовано нововведение в их организации (О2), сформировавшееся в результате их участия в эксперименте. Существенно и то, что его проведение возможно лишь в том случае, если ФМ и РМ непротиворечивы (эти противоречия легко выявляются в эксперименте по негативной реакции участников на те или иные особенности формальной модели). Тем самым объясняется возможность выявления в эксперименте недостатков проекта нововведения.

Возможность целенаправленного формирования в игровом эксперименте представлений пользователя о том, что представляет собой нововведение и как оно может быть реализовано в организации, и есть, по нашему мнению, та основа, на которой можно осуществить пересмотр взаимоотношений между разработчиком и пользователем, превратив последнего в активного участника инновационного процесса.

Рассмотрим еще один метод осуществления игровых экспериментов в инновационном процессе — командно-штабное учение (КШУ). Это понятие было первоначально разработано в военной науке. Учения для военных представляют собой форму совместного обучения командиров и штабов. Среди различных видов выделим опытные, или исследовательские, учения. Участниками этих учений являются штаб, посредники, исследовательская группа. Для проведения учений привлекаются воинские подразделения и части или только их органы управления. Руководит учениями вышестоящий для всех участников начальник. Основную роль в КШУ играет исследовательская группа, которая и ведет исследование в действующих частях, причем последние осуществляют свою реальную «производственную» деятельность.

Основные отличия КШУ от игровых моделей заключаются в следующем. В игровом эксперименте два основных компонента: модель (условия осуществления деятельности) и сама деятельность. Условия осуществления могут быть реальными (производство) или искусственными (модель). Сама деятельность также может быть реальной (производственная деятельность) или условной (в реальной системе она в том виде, в каком реализована в эксперименте, отсутствует). Тогда можно построить матрицу типологии игровых методов, как на схеме 1.

Причем если деятельность в имитационной игре условна для всех ее участников, то в КШУ часть из них осуществляет реальную производственную деятельность, и в этом смысле КШУ как бы включается в производственный процесс. Как следует из вышеизложенного, если в игровом эксперименте ведущую роль играет процесс осуществления игровой деятельности, то в КШУ — ее результат.

Вид деятельности

|

Условия осуществления деятельности |

|

Искусственные |

Реальные |

|

Условная

Реальная |

Имитационная игра

Тренажеры |

Командно-штабные учения

Производственный процесс |

Схема 1. Основные типы игровых методов.

Рассмотрим два варианта организации инновационного процесса: первый из них основан на использовании системы игровых экспериментов, а второй — на модификации метода КШУ применительно к процессам совершенствования систем управления. Введение игровых моделей в инновационный процесс прежде всего направлено на создание условий, способствующих осуществлению взаимодействия между разработчиком и пользователем в течение всего процесса. В связи с этим первая схема в большей степени соответствует таким инновационным процессам, в которых функции разработчика возложены на специализированные организации.

Схему организации игровых экспериментов на базе системы игровых моделей рассмотрим на примере разработки и внедрения новой организационной структуры действующего предприятия. При постановке задач эксперимента и определении моментов его проведения мы исходили из того, что взаимодействие между разработчиком и пользователем должно быть налажено в первую очередь в узловых точках инновационного процесса, когда принимаются решения, определяющие его дальнейшее развитие, а также в процессе формирования у пользователя представлений о сущности, характере нововведения, об особенностях работы в новых условиях. Кроме того, проведение экспериментов не исключает, а дополняет прочие формы работы — расчеты параметров нововведения, диагностические опросы и др., позволяя разработчикам экспериментально проверять полученные расчеты и выводы. Таким образом, определены задачи экспериментов:

оценка адекватности представлений разработчика об организации, для которой планируется создание нововведений, и пользователя о реальных проблемах его организации;

сравнительная оценка вариантов организационных структур, оценка возможности применения типовых решений к данной организации;

проверка совместимости проекта организационной структуры или его фрагмента с существующей системой управления данной организацией;

оценка степени полноты мероприятий, обеспечивающих переход организации в новое состояние;

подготовка персонала организации к работе в новых условиях;

обеспечение информационного взаимодействия между

разработчиками и пользователями нововведения на всех этапах инновационного процесса.

Основное допущение рассматриваемого варианта* организации игровой системы сводится к тому, что нововведение локализовано в системе управления организацией. Производственный процесс и внешние связи организации в инновационном процессе не меняются. Для таких нововведений, как организация структуры, это допущение достаточно обосновано.

Выделим следующие подсистемы внутри и вне организации, влияющие на инновационный процесс: внешние по отношению к рассматриваемой организации, ее непосредственное социально-экономическое окружение, систему управления организацией (подсистему «нововведение»), производственный процесс, осуществляемый организацией. Каждая из выделенных подсистем будет представлена в эксперименте моделью, средства реализации которой определяются, во-первых, его задачами, во-вторых, техническими возможностями организаций, участвующих в его проведении.

В отличие от остальных подсистем, относительно стабильных на протяжении инновационного процесса, подсистема «нововведение» претерпевает изменения в процессе внедрения новшества. Именно в ней сосредоточена деятельность, условия осуществления которой изменяются в эксперименте, отражая организационные изменения. Поэтому большое значение приобретает процесс ее функционирования. Поскольку конечным объектом нововведения является измененная деятельность в системе управления, модель представляет собой условия осуществления деятельности, реальным аналогом которой выступает деятельность в системе управления исследуемой организации. В зависимости от того, какие условия отражает модель — действующую структуру, вариант проекта или модифицированную нововведением структуру, игровая система (схема 2) будет имитировать либо процессы функционирования действующей организации, либо возможное состояние, которое организация примет по завершении ин-I новационного процесса, либо процесс перехода от нынешнего состояния к новому (внедрение организационной структуры).

Модели внешних организаций и производственного | процесса представляют собой элементы, обеспечивающие I -необходимой информацией игровую модель. Реализованы

Модель организации

Модель организации

Игровая модель подсистемы «Нововведение»

Модель производственного процесса

С хема

2. Структура игровой системы.

хема

2. Структура игровой системы.

они могут быть в форме знаковых, аналоговых моделей или заменены экспертами, генерирующими необходимую для имитации информацию. Влияние непосредственного социально-экономического окружения организации учитывается без создания специального блока в экспериментальной системе: в игровой модели будут участвовать те лица, на которых окружение непосредственно воздействует.

Прежде чем рассмотреть процесс проведения эксперимента, сделаем ряд замечаний об особенностях воспроизведения процесса функционирования организации. Не всегда представляется возможной имитация единого процесса. Подготовка и проведение такого эксперимента могут потребовать значительных затрат времени и средств. Кроме того, отдельные периоды функционирования организации могут оказаться малоинформативными для совершенствования структуры. Варианты, позволяющие существенно сократить время, необходимое для проведения эксперимента, таковы: имитация только узловых моментов функционирования, когда система управления испытывает наибольшие нагрузки и в ней одновременно реализуется значительное число функций управления, или раздельная имитация различных, особенно мало между собой связанных, функций управления.

Преимущество первого варианта заключается в значительной экономии времени проведения эксперимента за счет отбрасывания малозначимых периодов функционирования, при этом сохраняется целостность организации. Второй вариант позволяет существенно сократить количество участников, одновременно занятых в эксперименте.: Конкретный вариант организации может быть определен лишь на конкретном объекте в зависимости от целей исследования. В наиболее общей постановке можно реко-, мендовать некоторый смешанный вариант — блочной организации процесса имитации. Блоки модели подсистемы «Нововведение» могут быть выделены по принципам организационного или функционального единства и представлять совокупность звеньев, реализующих несколько функций управления. Для каждого блока желательна более или менее четкая фиксация его информационных входов и выходов, связей с другими блоками. Это позволит даже при раздельной имитации на отдельных блоках не нарушать целостности системы управления, объединять блоки по мере необходимости в едином эксперименте или передавать результаты деятельности одного блока в другие. При этом сохраняются преимущества как первого, так и второго вариантов.

Рассмотрим, как будет протекать эксперимент на различных этапах инновационного процесса.

Проведение эксперимента на этапе предпроектного обследования играет основополагающую роль во всем процессе, так как здесь строится базовая игровая система, обслуживающие элементы которой (модели внешних организаций, производственного процесса) будут использоваться в дальнейших экспериментах, и закладываются основы взаимодействия между пользователями и разработчиками. На этом этапе можно выделить следующие стадии эксперимента.

1. Разработка модели, включающая в себя предварительные исследования, сбор информации, структурную проработку модели, собственно разработку и отладочные испытания модели. В процессе предварительных исследований очерчиваются области, которые должны быть подвергнуты детальному анализу, выделяются узловые точки проявления организационных проблем, формируются конкретные задачи экспериментального исследования. Собственно разработка модели — наполнение блоков, выделенных в процессе структурной проработки, конкретным содержанием — идет параллельно с изучением организации, направленным на получение информации для построения модели. Для успеха разработки модели пользователь должен стать ее соразработчиком (на уровне отдельных блоков, их связей с другими, особенностей их функционирования), а также принимать участие в отладке моделей

блоков.

Отладочные испытания заключаются в проведении серии экспериментов по программе, позволяющей оценивать адекватность имитационной системы существующей организации, а также допустимость предположений и ограничений, заложенных в основу. При необходимости в модель вносятся соответствующие изменения.

2. Экспериментальное исследование на модели. По мере накопления информации об организации разрабатывается исследовательская программа экспериментов с моделью. Формулируются гипотезы о причинах возникновения организационных проблем, о деятельности подразделений, которые ими затрагиваются, а также о взаимосвязях между проблемами. Совместно с персоналом готовятся исходные данные для воспроизведения внешних и внутренних условий функционирования с целью проверки выдвинутых гипотез. Важным компонентом экспериментального исследования является система работы с персоналом организации: стимулирование адекватного отображения в модели существующих норм и взаимоотношений в системе управления организацией; создание организационных условий осуществления игровой деятельности (признание ее организационно значимой); создание системы сбора экспертной информаци в процессе эксперимента и после его проведения.

3. Анализ и выработка решений. Эта стадия включает в себя анализ экспериментальных данных, реконструкцию проблем, выработку вариантов их решения существующими организационными средствами или подготовку решений о начале инновационного процесса по тем проблемам, решение которых в рамках существующей организационной структуры невозможно. Анализ желательно проводить также с участием сотрудников исследуемой организации. Наиболее приемлемы здесь групповые методы работы по идентификации проблем и поиску вариантов решения (например, «мозговой штурм»). Возникающие варианты решений могут быть проверены на модели путем внесения в нее соответствующих изменений. Соотнесенные с условностями модели, они являются исходным материалом для непосредственного совершенствования существующей системы управления.

Таким образом, в итоге экспериментов на этапе пред-проектного обследования существующей системы управления получаем два основных результата: решение части выделенных проблем существующими организационными средствами или посредством проведения локальных нововведений, не требующих дополнительной разработки; получение исходных данных для инновационного процесса, если список выделенных проблем не исчерпан, и одновременно подготовка персонала к будущим изменениям.

Эксперимент на этапе проектирования упрощенно может быть представлен следующим образом. В модель системы «Нововведение» поочередно вводятся различные варианты оргструктур, как типовые, так и разработанные для этой конкретной организации. В процессе имитации на базе обслуживающих моделей разработчик и пользователь оценивают перспективность дальнейшей работы над вариантом структуры с позиции решения проблем организации. Оценки разработчика и пользователя сопоставляются, выясняются причины разногласий. Кроме общей оценки варианта, при соответствующей системе сбора информации могут быть собраны оценки по отдельным блокам (подсистемам), что позволяет конструировать комбинации исходных вариантов оргструктур или их частей, определить те элементы проекта, для которых необходима детальная проработка применительно к конкретной организации.

Реализация выбора нововведения в том виде, как он был рассмотрен выше, в полной мере возможна в ограниченном числе случаев. Основные причины, препятствующие его реализации: различие уровня разработанности имитационной системы, отражающей нынешнее состояние организации, и нововведения, которое было разработано для других организаций, когда доработка до уровня детализации модели сопоставима по трудозатратам с разработкой нового проекта; высокая стоимость проведения экспериментов по детализации вариантов нововведения до уровня имитационной системы.

Эти препятствия не представляются нам непреодолимыми. Во-первых, использование нормативных математических моделей, широко применяемых для разработки нововведений, позволяет существенно сузить круг нововведений, подлежащих экспериментальной проверке. Во-вторых, внедрение игровой технологии разработки породит игровые модели, имитирующие внедренное ново- введение, причем с достаточной степенью детализации, которая достигается на заключительных этапах разработки. Использование этих моделей как базы для проведения сравнительных экспериментов не представляется излишне трудоемким.

Эксперимент на этапе внедрения. Пользователь подходит к этапу внедрения, уже обладая знаниями о том, что представляет собой нововведение, в чем будут заключаться его функции в модифицированной системе управления, как изменится. характер деятельности. Все это позволяет ему стать" на данном этапе полноправным участником инновационного процесса, что снимает для разработчика ряд проблем, связанных с процессами взаимоадаптации персонала организации и нововведения. Совместная работа с пользователем, экспериментальная проверка проектных решений позволяет ему предвидеть трудности, которые могут осложнить процесс внедрения, и учесть их как в проекте, так и в программе подготовки внедрения новой структуры. Задача эксперимента здесь состоит в проверке и обработке программы мероприятий, разработанной в процессе подготовки к внедрению. В игровую модель, имитирующую состояние системы управления, постепенно вводятся изменения, отражающие разработанные мероприятия по переводу организации в новое состояние. При этом учитываются технология реализации программы перевода и время, необходимое для реализации отдельных мероприятий. Организатором эксперимента становится пользователь, который к тому времени должен освоить модель. Роль разработчика сводится к позиции эксперта, оценивающего степень, с которой разработанная программа обеспечивает внедрение новой структуры без существенных ее искажений, и консультанта, осуществляющего необходимую методическую помощь. Скорректированная по результатам эксперимента программа еще раз обсуждается и принимается к исполнению.

Основные преимущества рассмотренной схемы по сравнению с отдельными игровыми экспериментами: возможность сравнивать различные варианты организаторских структур (в том числе и действующей) в рамках единой модели, согласовывать их между собой и отбирать те, которые обеспечивают желаемое изменение параметров организации; наличие обратной связи между разработчиком и пользователем в течение всего инновацион- зого процесса, что, с одной стороны, позволяет своевременно вносить коррективы в разработку, с другой — [готовит пользователя к внедрению изменений. В то же время обнаруживается ряд трудностей, связанных с необходимостью специальной подготовки разработчиков в области игрового моделирования, отвлечения юльзователей от основной производственной деятельности с существенным увеличением объема работ на стадии |предпроектного исследования.

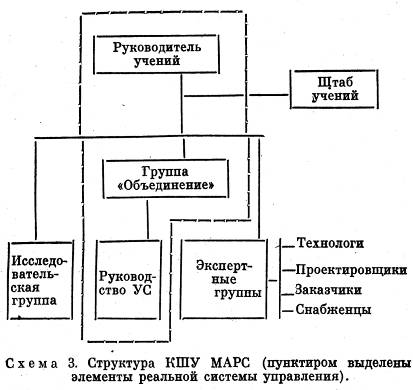

Другим вариантом организации инновационного процесса могут стать командно-штабные учения, модифицированные для использования в процессе совершенствования систем управления. Например, для строительства [крупного объекта модификация метода под названием [МАРС (Министерский Анализ Резервов Строительства) (создавалась как экспресс-метод выявления и решения тервоочередных проблем действующей строительной организации. В результате учений создаются: программа орга-|низационно-технических мероприятий, направленных на эбеспечение своевременного ввода в действие строящегося [объекта; проект совершенствования организационной и производственной структур управления строительной организацией. Конкретная методика подготовки и проведения учений МАРС * разработана на кафедре управления [Новосибирского филиала ИПК Минэнерго под руководством доцента В. А. Заргарова.

Поскольку основное звено (генподрядная организация [управления строительством крупных объектов) — управ-[ление строительства (УС), которое подчиняется непосредственно объединению, комплекс КШУ МАРС организован |следующим образом (схема 3).

Рассмотрим функции участников учений. Руководитель учений — заместитель министра, курирующий строительство изучаемого объекта; включен как высший на-[чальник, обладающий правом принятия решения по всем (вопросам строительства и организации взаимодействия |с субподрядчиками и другими организациями, участвующими в строительстве и подчиненными другим объединениям или ведомствам; осуществляет руководство в про-[цессе проведения учений, а также принимает решения па | вопросам, выходящим за пределы компетенции прочих руководителей.

* Методические указания по подготовке и проведению-командно-штабных учений МАРС. М.: Информэнерго, 1981.

Штаб учений — сотрудники проектных, научно-исследовательских или других организаций, специализирующиеся на анализе и проектировании систем управления строительными организациями; осуществляют все функции по подготовке учений, а в процессе их проведения — штабные функции при руководителе учений, оказывают методическую помощь исследовательской группе, организуют ее взаимодействие с экспертами и фиксируют промежуточные результаты учений. Группа «Объединение» — руководители и ведущие специалисты объединения, которому непосредственно подчинена стройка; выполняют реальные функции непосредственных начальников руководства УС, принимают решения в рамках своей компетенции и представляют интересы УС в субподрядных объединениях и министерстве. Экспертные группы в зависимости от конкретных проблем, которые должны быть рассмотрены в учениях, могут включать в себя представителей проектировщиков (при недостаточном обеспечении строительства проектной документацией), субподрядчиков (при наличии конфликтов между участниками строительства), технологов, заказчиков и др. руководство 1уС — руководители аппарата управления УС и его основных подразделений; в процессе учений осуществляют свою обычную работу по управлению строительным производством, принимая участие в анализе собранной информации и выработке решений.

Подробнее рассмотрим состав и функции «Исследовательской группы», которая играет ведущую роль в учениях. К ее членам предъявляются следующие важнейшие требования: хорошее знание конкретного объекта, опыт руководства строительством на аналогичных объектах и специальные знания в области организационного анализа и проектирования. Этим требованиям в полной мере удовлетворяют руководители, проходящие подготовку в составе кадрового резерва на должности руководителей УС. В последнее время такая форма подготовки (продолжительность ее в различных ведомствах колеблется от 6 до 12 месяцев) получила широкое распространение. В группы зачисляются перспективные специалисты, имеющие не менее чем пятилетний опыт руководства на соответствующих профилю их будущей работы объектах. В процессе обучения они проходят специальную подготовку по методам и технике управления. Опыт проведения специально организованных стажировок, цель которых — разработка предложений по совершенствованию систем управления организацией, где они проходили, показал, что резервисты подготовлены к исследовательской работе, но отсутствие на стажировке лиц, обладающих правом решения отдельных вопросов, а также специалистов в тех областях, где резервисты были малокомпетентны, привело к снижению качества предложений и определенным затруднениям при их реализации.

Применение метода командно-штабных учений для совершенствования управления строительными организациями обладает преимуществами стажировки в том отношении, что исследование проводится опытными' руководителями, которые могут быстро установить контакт с руководством стройки, но лишено их недостатков. По сравнению с игровой имитацией этот метод имеет следующие преимущества: планирование программы исследований и методологическое руководство ее реализацией осуществляют профессиональные органалитики (штаб учений); введение в учения специалистов (экспертные группы) позволяет не только обеспечить исследователей консультацией'ной помощью, но и провести комплексную оценку предлагаемых решений — их реалистичности, эффективности, потребности в ресурсах, времени, необходимого для реализации, а также провести детальную проработку наиболее интересных решений. Включение в эту группу представителей организаций — участников строительства (проектных институтов, субподрядных и снабженческих организаций) — направлено на сокращение сроков согласования решений при подготовке соответствующих директивных указаний; введение в состав участников учений высших руководителей отрасли позволяет учесть в процессе их проведения отраслевые4 интересы, достичь организационного единства всего комплекса КШУ МАРС. Их участие как лиц, обладающих правом принятия решений практически по всем вопросам, выходящим за компетенцию руководства УС, обеспечивает возможность оперативно рассматривать в учениях вопросы межорганизационного •взаимодействия, определения конкретного исполнителя для внепостроечных мероприятий, а также планировать объем дополнительных ресурсов, которые могут быть выделены стройке.

Учения МАРС включают в себя три этапа: 1) формирование комплекса мероприятий; 2) оперативное управление строительством; 3) анализ резервов строительства. На этапе формирования комплекса мероприятий «Исследовательская группа» проводит анализ состояния строительства и системы управления, выявляет основные пробле-ны, с которыми сталкивается стройка, и определяет основные направления их решения. Эти проблемы обсуждаются со всеми участниками учений, ранжируются по важности ~и актуальности с позиции перспективных задач строительства. На основании результатов анализа формируется комплексная программа организационно-технических,, социальных и политических мероприятий, направленных на решение выделенных проблем. В разработке мероприятий наряду с «Исследовательской группой» принимают участие «Эксперты», «Руководство УС» и «Штаб учений».

Второй этап учений состоит в анализе системы оперативного управления строительством, оценке эффективности и выявлении недостатков. В процессе его возможно проведение эксперимента с игровой имитацией проекта новой системы оперативного управления, если таковой разработан.

Задачи анализа резервов строительства: корректировка "результатов работы с учетом реальных возможностей получения дополнительных ресурсов для решения; задач строительства, возможностей организаций, на которые будут возложены обязанности по реализации внепостроечных мероприятий; подготовка необходимой директивной документации, организационно закрепляющей принятые в процессе проведения учений решения. Во главе с руководителем «Штаб учений» отбирает из исходного варианта программы мероприятий наиболее перспективные и реализуемые, после чего «Исследовательская группа» готовит на их основе согласованную программу мероприятий и сопроводительную документацию. Утверждением программы учения завершаются.

Учения МАРС, таким образом, представляют собой одну из форм организации инновационного процесса, позволяющую объединить знания профессиональных разработчиков систем управления со знанием конкретного объекта, которым обладают будущие пользователи нововведений. В отличие от экспериментов с моделями игровой имитации применение метода не требует ни разработки специального комплекса моделей, ни переподготовки специалистов. Кроме того, включение в комплекс КШУ всех лиц, от которых зависит решение проблем, позволяет сократить срок цикла «разработка — внедрение» и тем самым повысить эффективность принимаемых решений и их обоснованность.

Статьи из сборника ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ методология и практика, Новосибирск, под ред. И.С.Ладенко

Б. П. Кутырев

ИМИТАЦИЯ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ

В ОБУЧЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ПРОИЗВОДСТВА

Важнейшей функцией управления является планирование, или, более широко, предвидение. Это оценочное суждение не означает, как часто утверждают, определения приоритета предвидения по отношению к другим функциям управления в содержательном смысле. В этом плане все функции всегда одинаково значимы с позиций достижения результата деятельности, и неправомерно строить какую-либо иерархию. Каким бы совершенным , ни было планирование, планы могут не реализовываться из-за несовершенного регулирования (оперативного управления) . Также могут оказаться недостигнутыми цели при совершенном планировании и регулировании, но неадекватном контроле и т. д.

Наблюдения, опросы, интервью, учебные курсы хозяйственных руководителей позволяют сделать вывод о том, что предвидение нуждается в совершенствовании. Точнее говоря, требуется развивать средне- и долгосрочное предвидение, ибо краткосрочное достаточно развито — хозяйственные руководители широко овладевают оперативным управлением в условиях так называемой «текучки». Руководители даже на известных своим перспективным подходом предприятиях на вопрос, почему они принимают решения с учетом только немедленно проявляющихся последствий, отвечают, что причина — в дефиците времени. Однако с таким объяснением нельзя согласиться.

Ошибочно считать, что хозяйственные руководители не испытывают потребности в предвидении отдаленного