- •Глава 1 общие представления о процессе эпитаксиального наращивания 11

- •Глава 2 эпитаксия Si-Ge слоев 44

- •Глава 3 Классификация оборудования для химического осаждения из газовой фазы 76

- •Глава 4 Оборудование для эпитаксиального наращивания 89

- •Глава 5 Основные системы оборудования для эпитаксиального наращивания 116

- •Аннотация

- •Введение глава 1 общие представления о процессе эпитаксиального наращивания

- •1.1. Общие тенденции развития технологии создания интегральных микросхем и процессов химического осаждения из газовой фазы

- •1.2. Процесс эпитаксии. Требования к эпитаксиальным слоям в технологии изготовления имс

- •1.3. Основы процессов эпитаксии. Основные химические реакции для процессов эпитаксиального наращивания. Хлоридный и силановый процессы

- •1.4. Легирование и автолегирование. Скрытые слои, смещение и «размытие» фотолитографического рельефа

- •1.5. Дефекты эпитаксиальных структур

- •1.6. Оценка параметров эпитаксиальных структур

- •Измерение удельного сопротивления

- •Глава 2 эпитаксия Si-Ge слоев

- •2.1 Основные химические реакции для эпитаксиального наращивания Si-Ge слоев

- •2.2 Основные применения Si-Ge слоев

- •2.3 Поликристаллический Si-Ge и элементы интегральных схем на его основе

- •2.3.1 Пленки поликристаллического кремния, легированного германием

- •2.3.2. Поликристаллические SiхGe1-х- затворы.

- •2.3.2.1 Использование поликристаллических SiGe - слоев.

- •2.3.2.2. Технологические особенности формирования SiGe-затворов.

- •2.3.2.3 Закономерности диффузии примесей в слоях поли-SiGe. Электрофизические характеристики затворов.

- •2.3.2.4 Характеристики мопт с SiGe-затвором.

- •Литература к главе 2

- •Глава 3 Классификация оборудования для химического осаждения из газовой фазы

- •3.1 Состав и требования к оборудованию для хогф

- •3.2 Классификация оборудования для хогф

- •3.3 Классификация газообразных технологических сред

- •Литература к главе 3

- •Глава 4 Оборудование для эпитаксиального наращивания

- •4.1 Краткий исторический очерк развития эпитаксиального оборудования

- •4. 2. Основные типы эпитаксиальных установок

- •4.2.1. Горизонтальные реакторы

- •4.2.2. Вертикальные реакторы

- •4.2.3. Цилиндрические реакторы

- •4.2.4. Реакторы поштучной обработки

- •4.3. Сравнение различных эпитаксиальных реакторов

- •Литература к главе 4

- •Глава 5 Основные системы оборудования для эпитаксиального наращивания

- •5.1 Газовые системы

- •5.1.1 Общие требования к газовым системам

- •5.1.2 Типы соединений арматуры газовых систем

- •5.1.3. Запорная арматура газовых систем

- •5.1.4 Обратные клапаны, дозирующие клапаны, выпускные клапаны

- •5.1.5. Регуляторы давления

- •5.1.6. Фильтры и очистители

- •5.1.7. Регуляторы расхода газа и парогазовых смесей

- •5.1.8 Системы подачи жидких реагентов

- •5.1.8. Газобаллонные шкафы

- •5.2 Вакуумные системы

- •5.2.1 Вакуумные насосы

- •5.2.1.1. Сухие насосы

- •5.2.1.2. Турбомолекулярные насосы

- •5.2.2. Герметичность и методы течеискания

- •5.2.3 Вакуумная арматура

- •5.2.3.1. Разборные вакуумные соединения

- •5.2.3.2. Вакуумные затворы

- •5.2.3.3. Дроссельные клапаны

- •5.2.3.4. Ловушки

- •5.3. Измерение и управление давлением

- •5.3.1. Приборы для измерения вакуума (давления)

- •5.3.2. Методы регулирования давления в рабочей камере

- •5.4. Устройства нейтрализации. Скрубберы.

- •5.5. Системы безопасности. Газоанализаторы.

- •5.6. Системы управления.

- •Литература к главе 5

1.5. Дефекты эпитаксиальных структур

.

Следующая важная задача технологии однослойных эпитаксиальных структур элементарных полупроводников — создание условий, обеспечивающих их максимальное структурное совершенство. По геометрическому признаку дефекты структуры эпитаксиальных слоев разделяют на поверхностные и объемные. Первые, выявляемые визуальным осмотром освещенной поверхности, составляют основную долю брака, так как являются результатом не только нарушения технологии эпитаксиального наращивания, но и предыдущей технологии подложек (резки, шлифовки и полировки). Общее количество различных поверхностных дефектов доходит до 20. Название их во многих случаях взято из производственной практики: «сыпь», «рябь», «апельсиновая корна», «рельеф» и др.

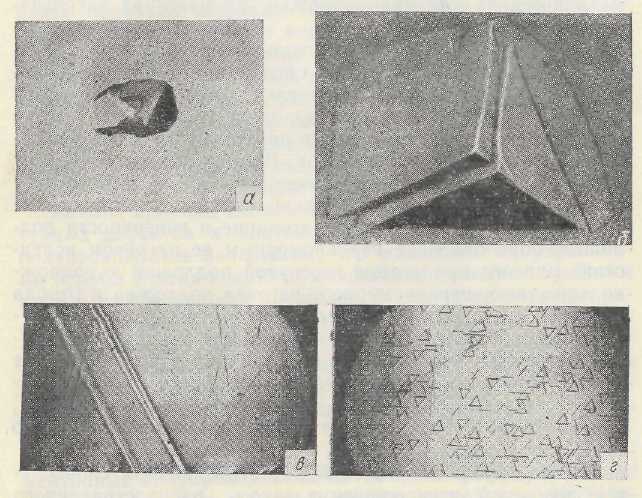

Наиболее распространенными поверхностными дефектами эпитаксиальных структур являются бугорки, сыпь (мелкие трипирамиды) и ступеньки сдвига (линии скольжения). Появление бугорков (см. рис.1.11, а), как и других локальных неровностей поверхности эпитаксиального слоя (ямок и выступов), обусловлено наличием на поверхности инородных частиц, изменяющих механизм роста эпитаксиального роста. Это подтверждается повышенным со держанием в бугорках примесей углерода, кислорода, азота и др. Высота бугорков колеблется в широких пределах — от 1,5 до 20 мкм, а плотность достигает 103 см-2.

Рисунок 1.11 – Дефекты структуры эпитаксиальных слоев кремния [11]: а ‑ бугорок; б —трипирамида; в — ступенька сдвига (линия скольжения); г — дефекты упаковки, 100 (а, б), 2 (в). При печати в, г уменьшены до ~1/5

Звездообразные, состоящие из трех пирамид выступы (рис. 1.116) — так называемые трипирамиды, возникают на поверхности эпитаксиального слоя в результате сложного двойникования. Встречаются также выступы, состоящие из одной или из двух пирамид. При большой плотности пирамиды различных типов, пересекаясь, образуют пирамидальные дефекты сложной формы. При большой плотности мелких пирамид они выглядят на поверхности эпитаксиального слоя, как сыпь. Области слоя в окрестностях пирамид содержат различные дефекты структуры: двойниковые ламели, дефекты упаковки и др. Как уже говорилось, пирамиды зарождаются тогда, когда скорость адсорбции атомов полупроводника на поверхности подложки превышает скорость их встраивания в кристаллическую решетку. Они образуются также на кристаллографических и механических дефектах подложки, на частицах загрязнений.

Ступеньки сдвига (линии скольжения) проявляются на поверхности эпитаксиального слоя в виде рельефных линий, располагающихся параллельно следам пересечения плоскостей (111) с поверхностью слоя (рис. 1.1в). Чаще всего они зарождаются у краев подложки, хотя встречаются и в центральной части слоя. Высота их колеблется от 0,05 до 0,15 мкм. Основной причиной этого вида поверхностных дефектов является неравномерное распределение термоупругих напряжений по толщине и поверхности подложки, обусловленное неравномерным ее нагревом вследствие плохого прилегания изогнутой подложки к подлож-кодержателю, неравномерного нагрева подложки и отвода тепла от нее и т. п. Помимо величины и характера распределения термоупругих напряжений в объеме эпитаксиального слоя, вероятность образования в нем ступенек сдвига зависит и от ориентации растущего эпитаксиального слоя. Так, в слоях, ориентированных по (100), она на 25 % больше, чем в слоях, ориентированных по (П1).

Термоупругие напряжения в эпитаксиальном слое служат причиной возникновения такого распространенного объемного дефекта структуры, полупроводников, как дислокации. Плотность их даже в случае осаждения эпитаксиального слоя на бездислокационной подложке доходит до 5103 см-2. -Другой причиной образования дислокаций являются напряжения, возникающие в эпитаксиальном слое в результате различия периодов решеток его и подложки, легированных различными примесями или одинаковыми, но в различных концентрациях. Называемые дислокациями несоответствия они представляют собой 60°-ные дислокации, лежащие в направлениях пересечения плоскостей скольжения (111) с плоскостью роста эпитаксиального слоя. Наличие в эпитаксиальном слое концентраторов напряжений, которыми служат включения второй фазы, также усиливает генерацию дислокаций несоответствия. При увеличении толщины эпитаксиального слоя различные типы дислокаций, взаимодействуя между собой, образуют дислокационные стенки.

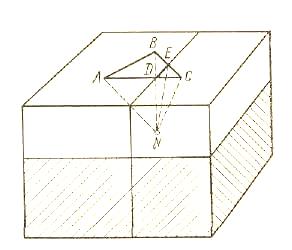

Дефекты упаковки почти всегда присутствуют в объеме эпитаксиальных слоев и чаще всего возникают на границе раздела подложка — слой или вблизи нее (рис.1,12). В начальной стадии развития они представляют собой небольшие области с неправильным чередованием атомных слоев. Далее по мере утолщения эпитаксиального слоя они, развиваясь, образуют тетраэдр. Пересечение его граней с плоскостью роста слоя имеет вид на плоскости (111) равностороннего треугольника (рис. 1.11г), на (100) — квадрата и на (110) — прямоугольника, выявляемых химическим травлением. Образованию дефектов упаковки способствуют дефекты подложки (дислокации, линии скольжения, микроцарапины и др.), а также нарушения процесса эпитаксиального роста (высокие скорости осаждения, попадание в слой примесей и загрязнений и др.).

Анализ причины возникновения поверхностных и структурных дефектов в эпитаксиальных слоях элементарных полупроводников показывает, что основными направлениями борьбы с ними являются повышение качества обработки и чистоты поверхности подложек, уменьшение осевых и радиальных градиентов температуры в подложке и растущем слое, проведение процесса эпитаксиального роста в стерильных условиях и оптимальном режиме. Последние два направления определяются в основном совершенством используемой в производстве эпитаксиальных структур аппаратуры

Рисунок 1.12 – Дефекты упаковки [6]: линейные (DE) и треугольные (АВС), N — зародышевая точка образования дефектов

Для тех, кто хочет более глубоко изучить дефекты эпитаксиального слоя, можно порекомендовать работу [3].