- •Краткое руководство по работе с геофизическими приборами: магнитометром м - 27 и гравиметром "Дельта - 2"

- •Магнитометр м - 27

- •Подготовка магнитометра к работе

- •1. Определение цены деления шкалы и компенсационных полей ступеней диапазонного магнита

- •2. Определение и компенсация температурного коэффициента

- •3. Азимутальная кривая и юстировка уровней

- •Общие сведения о наземных гравиметрах

- •Основные части гравиметров

- •Устройство упругой системы

- •Чувствительность системы и связь ее с периодом собственных колебаний маятника, наклоном прибора и начальной длиной главной пружины

- •Измерительное, диапазонное и отсчетное устройства

- •Температурная компенсация

- •Устройство упругой системы гравиметра гак-7т

- •Техника гравиметрических измерений

3. Азимутальная кривая и юстировка уровней

Обозначив все члены в уравнении (2), которые не зависят от Н-составляющей, через Z-истинное, запишем (2) так:

Z = Zист. – H (sinα · sinω – sini · sinω), (5)

Так как углы α и i малы, можно их синусы заменить самими углами и переписать (5) в виде:

Zист. = Z + Н· α·sinω – Н· i·cosω (6)

Произведения Н · α и Н· i в уравнении (6) могут быть определены на основании измерений прибором в четырех основных азимутах:

Пользуясь этими выражениями, можно определить углы α и i. Как известно, уравнение (6) может быть записано в виде:

Zист = Z + ΔZω sin (ω – ωo), (8)

где: ΔZω - максимальная амплитуда, которая определяется выражением:

ΔZω

=

![]() (9)

(9)

а

![]() (10)

(10)

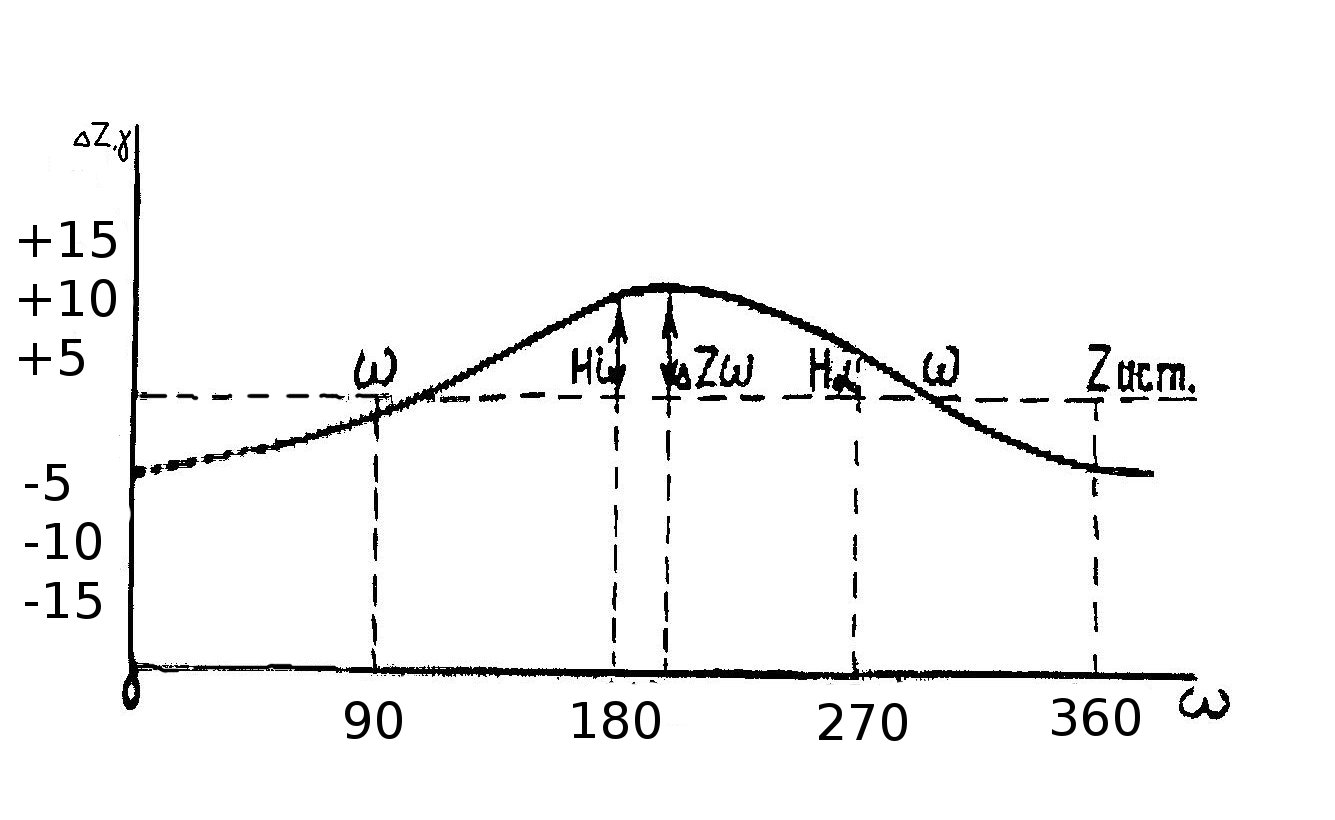

Рис.7. Азимутальная кривая магнитометра М-27.

Из уравнения (8) видно, что с изменением азимута и показания магнитометра изменяются по гармоническому закону относительно средней величины Z.

Выражение ΔZ = ΔZω sin(ω – ωo) определяет азимутальную кривую, т. е. кривую, характеризующую зависимость показаний магнитометра от азимута (рис. 7).

Для того чтобы измеренная величина приближалась к истинной и практически не зависела от азимута, т. е. чтобы можно было работать с магнитометром, не ориентируя его строго по компасу, необходимо, как указывалось ранее, свести к минимуму углы α и i.

Для сведения к нулю угла α необходимо вывести в горизонт ось вращения подвижного магнита. Для выполнения этого требования выводят уровни в горизонт обычными методами и определяют расхождение в показаниях магнитометра при его положениях, близкмх СкВ и СкЗ. Приблизительную ориентацию магнитометра можно производить, пользуясь компасом, который придается к прибору. Устранение полученного расхождения производят изменением наклона чувствительного элемента в вертикальной плоскости при настройке магнитометра заводом-изготовителем. Из выражения (5) видно, что максимальная погрешность вследствие наклона магнитной оси получается при ω =0° или ω =180% (!), т.е. при положениях магнитометра СкС или СкЮ. Следовательно, соответствующую юстировку удобно проводить в одном из этих положений.

Отсчет, получаемый при положениях магнитометра СкВ или СкЗ после устранения расхождения (в показаниях прибора) между этими положениями, является близким к истине и поэтому показания магнитометра в положениях СкЮ или СкС приближаются к этому отсчету. Эта юстировка производится заводом-изготовителем. Юстировка цилиндрических уровней осуществляется обычным путем. После окончания юстировки уровней следует построить азимутальную кривую.

Для построения азимутальной кривой (рис.5) достаточно произвести наблюдения в 4-х основных азимутах, после чего определить основные данные азимутальной кривой, пользуясь выражениями (7) и (8). Азимутальную кривую можно получить и на основании только результатов измерений, для чего устанавливают прибор в различных азимутах через 30° или 45°, в каждом положении нивелируют прибор и берут отсчет. Определяют приращение значений в каждом из азимутов по отношению к одному из них, принятому за исходный.

По полученным данным строят азимутальную кривую. По азимутальной кривой можно уточнить методику проведения работ в зависимости от требований, предъявляемых к магнитной съемке.

Так, например, в случае, изображенном на графике, если магнитометр ориентируется по азимуту 200° с ошибкой ±15%, ошибка в измерении за счет ориентации будет меньше 5 γ.

Методы ориентации описаны в следующем разделе. Дополнительную регулировку уровней следует проводить в закрытом от дождя и пыли помещении. Для доступа к уровням нужно снять теплоизоляционный кожух и отвинтить защитную крышку. Под защитной крышкой находятся регулировочные винты уровней.

Согласование уровней с положением чувствительного элемента лучше начинать, установив уровни в горизонт с помощью нивелировочных винтов столика. При некотором опыте регулировка уровней производится за 20 - 30 минут.

РАБОТА С МАГНИТОМЕТРОМ

Применяемый в магнитометре М-27 метод полной компенсации полей значительно упрощает осуществление магнитной съемки и, кроме того, как и любой "нулевой" метод уменьшает вероятные систематические погрешности. Порядок производства измерений на рабочей точке следующий:

1. Магнитометр, закрепленный на треноге, устанавливают на точке наблюдений, ориентируя его в выбранном направлении "на глаз".

2. Производят нивелировку магнитометра по цилиндрическим уровням.

3. Разаретируют магнитометр.

4. Вращая ручку измерительного магнита, подводят риски подвижного индекса симметрично относительно неподвижной (нулевой) линии на шкале.

5. Берут отсчет по шкале.

6. Аретируют магнитометр и, не снимая его с треноги, переносят на следующую точку наблюдений.

Результаты измерений заносятся в полевой журнал. Одновременно с показаниями магнитометра записывают номер точки, время и температуру воздуха.

В начале работы в журнале записывают положение указателя поворота диапазонного магнита и выбранный метод ориентации магнитометра.

Ориентация магнитометра определяется направлением северного конца подвижного магнита, положение которого отмечено на теплоизоляционном чехле символом "С".

При наблюдениях могут быть применены следующие методы ориентации:

а) если отклонения по азимутальной кривой невелики и скорость съемки важнее ее точности, ориентация магнитометра не требуется;

б) для увеличения точности съемки, либо, если отклонения по азимутальной кривой велики, например, ΔZω больше 10γ, магнитометр ориентируется по направлению, в котором азимутальная кривая имеет максимум отклонения от среднего значения (ω =90° или ω =270°).

Пологий ход кривой на этих участках дает возможность получать малые погрешности измерений при больших ошибках в ориентации.

Так, например, если погрешность в ориентации ΔZω = ± 30° и "дельта Z омега" меньше 10 γ, то погрешность в измерении будет меньше 2 γ.

Этот метод ориентации является наиболее приемлемым.

в) для получения наибольшей чувствительности к малым изменениям поля магнитометр ориентируется в южном направлении (ω =180°).

Точность измерений, связанная с ошибками в ориентации, будет зависеть от расположения максимума и минимума на азимутальной кривой в соответствии с пунктом "б".

Приблизительная ориентация магнитометра производится по направлениям ранее подготовленных профилей или по ориентиру, азимут которого известен, либо, наконец, по компасу, который, как уже упоминалось, должен входить в комплект прибора.

Проверку показаний магнитометра в 4-х основных азимутах следует делать одновременно с привязкой на контрольном пункте, например, в начале рабочего дня.

Если опыт работы показывает, что азимутальная кривая устойчива во времени, проверку показаний магнитометра в различных азимутах можно делать реже.

Г Р А В И М Е Т Р

Согласно учебному плану кафедры физики Земли практика по гравитационной разведке предусматривает освоение правил обращения с гравиметрами, приемов их регулировки и настройки, овладение техникой измерений. Методика проведения работ на пунктах наблюдений, обучение правильному ведению документации и первичной обработки полевых гравиметрических данных также входят в программу обучения.

После ознакомления с прибором студенты организуют бригады по 2 - 3 человека в каждой и выполняют задание, предложенное преподавателем. По выполнении задания составляется отчет, оценка которого является составной частью общей оценки учебной геофизической практики.