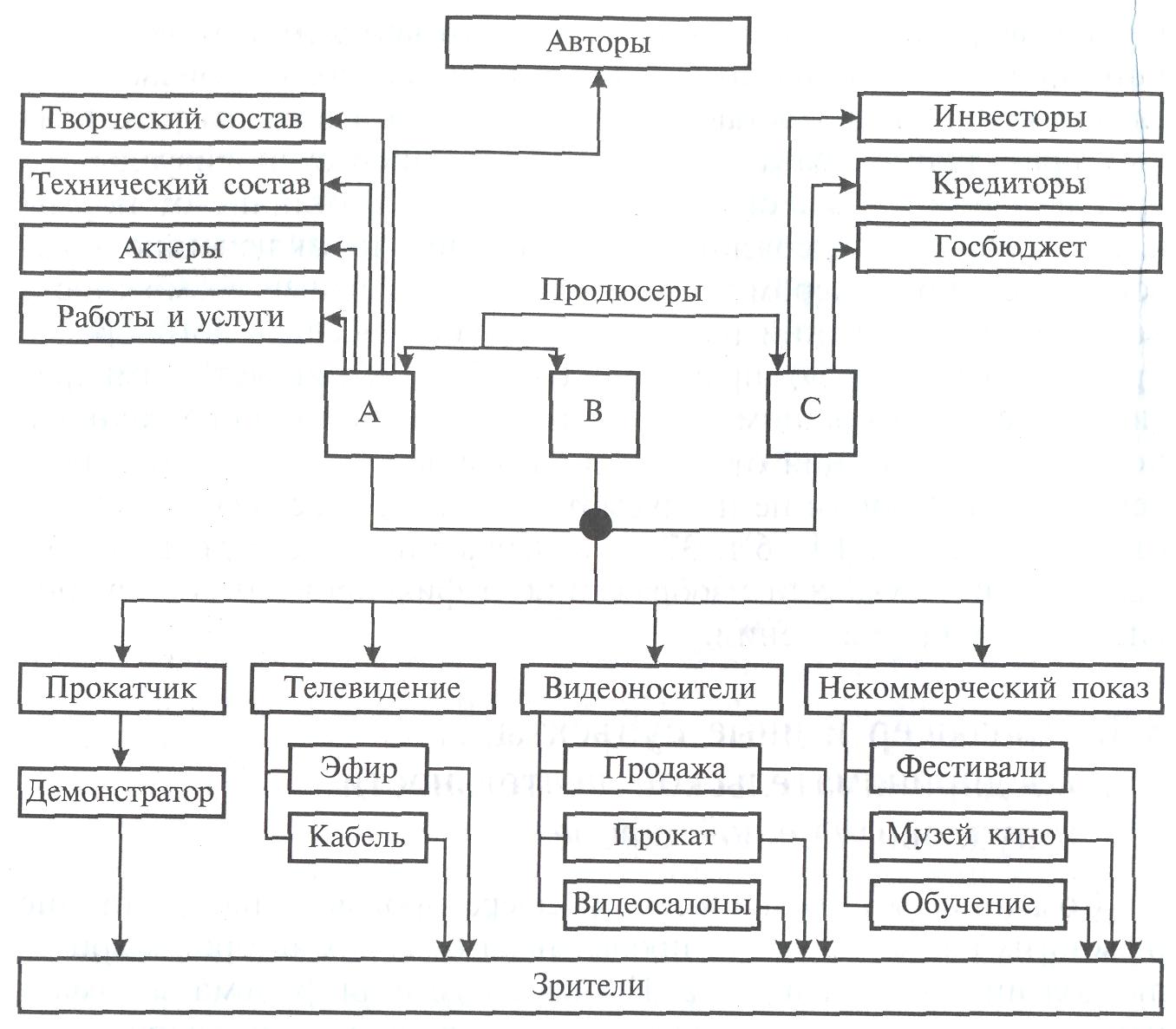

- •12.4. Организация маркетинга на кинопредприятии

- •(Наименование фильма)

- •II. Имущество и средства общества

- •III. Управление обществом

- •Акт вьшолнения работ

- •Статья I. Предмет договора

- •Статья п. Обязательства сторон

- •Статья III. Дополнительные условия

- •Статья V. Ответственность сторон

- •Статья VI. Форс-мажор

- •Статья I. Предмет договора

- •Статья II. Обязательства сторон

- •Статья III. Дополнительные условия

- •Статья V. Особые условия

- •Статья VI. Ответственность сторон

- •Статья VII. Форс-мажор

- •Статья X. Подписи сторон

- •Статья l Предмет договора

- •Статья п. Обязательства сторон

- •Статья III. Дополнительные условия

- •Статья V- Особые условия

- •Статья уь Ответственность сторон

- •Статья VIII. Срок действия договора

- •Статья ж Подписи сторон

- •Раздел I. «Доходы и расходы по обычным видам деятельности».

- •Раздел II. «Операционные доходы и расходы»

- •Раздел III. «Внереализационные доходы и расходы»

- •Раздел IV. «Чрезвычайные доходы и расходы»'

основы i

ПРОДЮСЕРСТВА

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ СФЕРА Zl,

Под редакцией

доктора экономических наук Г.П. Иванова,

кандидата экономических наук П.К. Огурчикова,

кандидата экономических наук В.И. Сидоренко

Рекомендовано

Учебно-методическим объединением вузов России

по образованию в области кино и телевидения

в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальностям в области кино и телевидения

ПРЕДИСЛОВИЕ

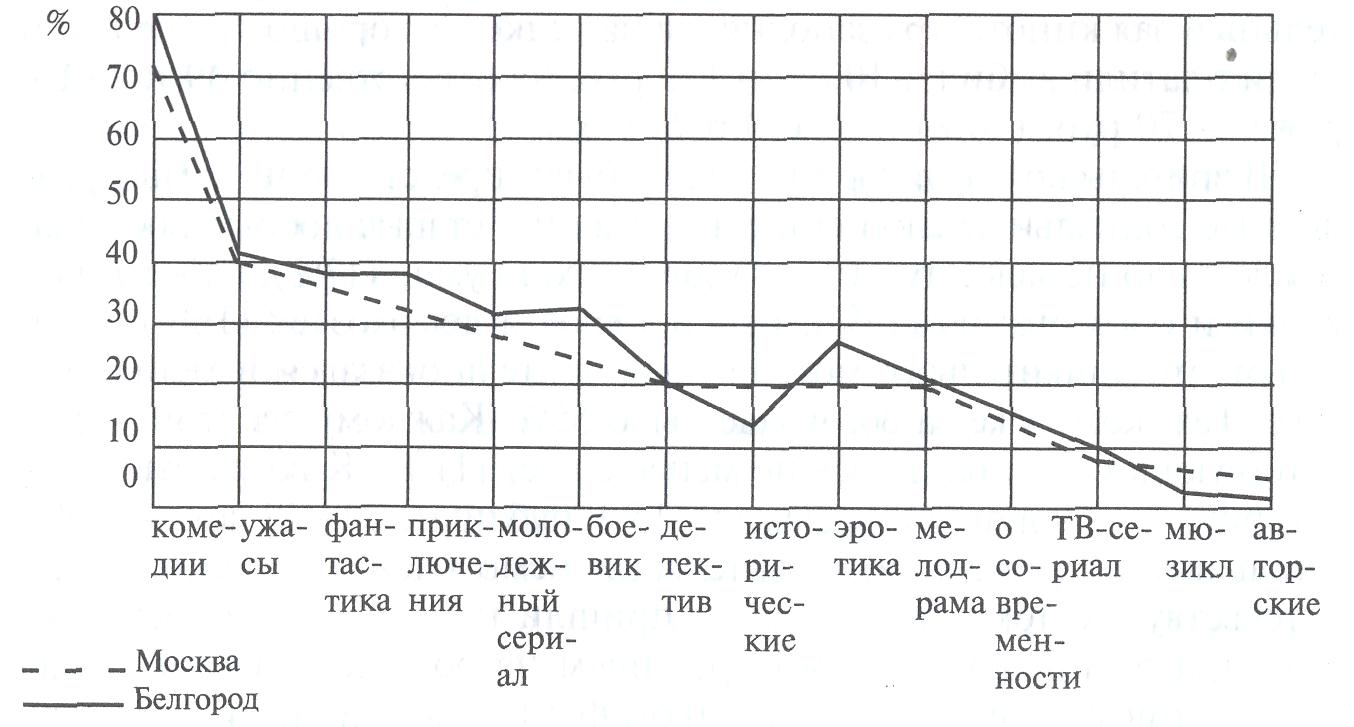

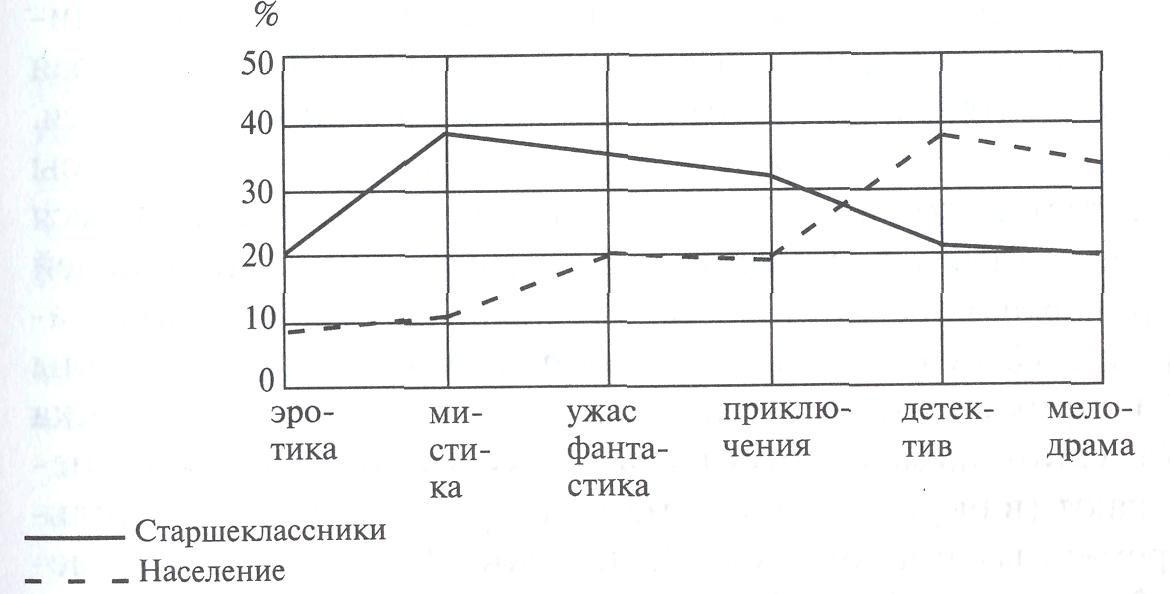

Последние десятилетия на развитие отечественной аудиовизу альной сферы оказывал влияние ряд значительных факторов об щественной, социальной и экономической жизни. Среди них: де мократизация и децентрализация управления творческим и эко номическим процессами, многообразие организационно-экономи ческих и правовых форм творческих процессов, снятие большин ства цензурных ограничений и невмешательство государства в ре пертуарную политику, хозяйственная независимость и самостоя тельность в планировании основных параметров производствен но-сбытовой деятельности организаций. Кроме того, произошли разгосударствление и приватизация государственных предприятий, создание независимых кино-, теле-, видеоорганизаций, что выра зилось в появлении значительного частного сектора аудиовизу альной сферы. Ситуация на рынке аудиовизуальной сферы карди нально изменилась также вследствие массированного проникно вения зарубежной аудиовизуальной продукции, которая в силу своей жанровой и эстетической новизны серьезно повлияла на зрительские предпочтения российских граждан. Это привело к резкому обострению конкуренции, как между российскими, так и, главным образом, между российскими и зарубежными произво дителями аудиовизуальной продукции. В результате одновремен ного действия этих тенденций произошли серьезные структурные изменения аудиовизуальной сферы, наиболее значительными из них являются сокращение производства, проката и показа отече ственной кинопродукции, возрастание роли «домашнего киноте атра», объединяющего телевидеоинтернет-продукцию, ярко выра женная тенденция изменения жанровых предпочтений зрителя в |Ьторону развлекательных видов программ, преимущественно им портного происхождения. —

Сопровождавшее эти процессы резкое сокращение бюджетного финансирования всех отраслей аудиовизуальной сферы привело к упадку государственных предприятий и организаций, занимавших до сих пор доминирующее место в производстве аудиовизуальной продукции, а значит, к необходимости перестройки всей системы управления и организации производства и реализации экранных произведений. Вся структура организации производства,

б Предисловие

распределения, реализации аудиовизуальной продукции противоречиво и непоследовательно, но неуклонно приспосабливается к сложившимся рыночным реалиям: создаются сотни новых частных организаций инфраструктуры аудиовизуальной сферы, взаимодействующих в производстве аудиовизуальной продукции, возникают новые организационно-экономические схемы.

В этом процессе ключевой фигурой становится предприниматель, называемый в сфере культуры продюсером, ранее не известный отечественным организациям кинематографии' и телевидения.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ продюсером является лицо, взявшее на себя ответственность за финансирование, Производство и прокат фильма.

В отличие от других предпринимателей, сводящих вместе известные факторы производства — природные и человеческие ресурсы, капитал, продюсер имеет дело с созданием новой интеллектуальной собственности, соединяя воедино мастерство драматурга, композитора, режиссера, оператора, художников различных специальностей артистов, труд технического персонала и множество других компонентов.

Являясь активным агентом кино- и телерынка, формирующим и развивающим производство аудиовизуальной продукции и устанавливающим рыночные связи, продюсер действует самостоятельно, и на свой страх и риск и под свою ответственность (в том числе имущественную) создает фильм, программу, сюжет и т.п.

В соответствии с действующим в России Законом «Об авторском праве и смежных правах» авторы аудиовизуальных произведений передают продюсеру (студии) исключительные права на воспроизведение, распространение и публичное исполнение произведения. Продюсер не только должен взять на себя инициативу и ответственность по подготовке проекта, но и лично участвовать в создании произведения.

Владея секретами сложного технологического процесса воплощения литературной основы в зрелище, продюсер становится одним из основных создателей произведения, выступает «дирижером» большого исполнительского коллектива, каждый участник которого ведет свою «партию».

Высокие творческие результаты, к которым, естественно, обязаны стремиться создатели произведения, включая продюсера, должны сочетаться с его прибыльностью.

Умение дать безошибочную оценку художественным достоинствам сценария, подобрать основной творческий состав съемочной группы, выработать тактику производства и проката фильмов, увидеть на стадии подготовки постановочного проекта, кинопроб и экспликаций изобразительного решения фильма готовую ленту в сочетании с талантом руководителя и всесторонней информированностью о состоянии кино- и телерынка и многое другое составляют необходимый набор профессиональных качеств продюсера.

Специальность продюсера предполагает выполнение следующих функций: обеспечение творческого и технологического процесса съемок; ответственность за распространение фильма с целью удовлетворения интереса широкой публики и наиболее полного возврата затраченных на производство фильма средств; поиск необходимых для съемок денежных средств и контроль за рациональным их расходованием; экспертная оценка зрительских, художественных достоинств и экономических параметров на стадии разработки проекта; выработка оптимальной тактики производства и проката фильма.

Даже беглый перечень обязанностей продюсера показывает, какими универсальными и специальными знаниями должен обладать человек, посвятивший себя продюсерскому делу.

Предлагаемый учебник по продюсерству в аудиовизуальной сфере — первый в России — подготовлен авторским коллективом, включающим специалистов по управлению, организации и экономике, искусствоведов и отечественных продюсеров, имеющих значительный опыт производства аудиовизуальной продукции.

Структура учебника отражает требования, заложенные в проекте Государственного стандарта по подготовке продюсеров для (аудиовизуальной сферы.

Характеризуя в общем виде архитектонику данного учебника, Ьледует выделить в нем разделы, посвященные аудиовизуальной (Культуре и ее роли в современной жизни, предпринимательской деятельности как общей основе продюсерства, организационно-экономическим проблемам развития аудиовизуальной сферы, особенностям организации и планирования производства, финансированию, хозяйственному механизму. Рассматриваются специфические вопросы, знание которых и составляет профессиональное 1мастерство продюсера: закономерности формирования рынка аудиовизуальной продукции и организации ее производства, технология продюсирована культурных проектов. Иллюстрацией к теоретическому материалу служит описываемый опыт ряда извест-

ных

телекинопродюсеров России. В ряде глав

даются приложения,

в которых содержится обширный

справочно-методический материал.

В конце учебника приводится словарь

основных терминов

и понятий, используемых в сфере

продюсерства.

ных

телекинопродюсеров России. В ряде глав

даются приложения,

в которых содержится обширный

справочно-методический материал.

В конце учебника приводится словарь

основных терминов

и понятий, используемых в сфере

продюсерства.

Авторы учебника:

продюсер В.В. Арсеньев — п. 1 гл. 28;

канд. техн. наук ИД. Барский — гл. 21;

А.Л. Богданов — п. 2 гл. 11 (в соавторстве с М.И. Жабским);

канд. экон. наук О.В. Браилова — п. 4 гл. 25;

докт. социол. наук М.И. Жабский — п. 1 гл. 11, п. 2 гл. 11 (в соавторстве с АЛ. Богдановым);

докт. экон. наук, Т.П. Иванов — предисловие, 'rft.'*4?*?, 8, 10;

канд. экон. наук И.А. Каллистов — гл. 26 (в соавторстве с А.И. Семенихиным);

канд. экон. наук М.Н. Калошина — гл. 19;

креативный продюсер А.А. Карпенко — п. 2 гл. 28;

докт. экон. наук В.А. Кашин — гл. 22;

докт. техн. наук В.Г. Комар — гл. 20;

докт. экон. наук Ю.В. Криволуцкий — гл. 5, 6;

доцент Б.И. Криштул — гл. 2, 15;

продюсер С.Ф. Кучков — п. 3 гл. 28;

канд. экон. наук А.Ю. Лайков — п. 1, 2, 3 гл. 25;

канд. экон. наук М.Л. Немировская — гл. 9;

канд. экон. наук П.К. Огурчиков — гл. 13, 14, 16, 17, словарь терминов и понятий;

канд. экон. наук В.Я. Орлова — гл. 12;

В.В. Падейский — гл. 23, 24;

докт. искусствоведения К.Э. Разлогов — гл. 1;

канд. экон. наук А.И. Семенихин — гл. 26 (в соавторстве с И.А. Каллистовым);

канд. экон. наук, продюсер В.И. Сидоренко — гл. 18;

продюсер СМ. Сельянов — п. 1 гл. 27;

продюсер И.А. Толстунов — п. 2 гл. 27;

канд. юрид. наук Е.Э. Чуковская — гл. 3.

Ответственные редакторы учебника: докт. экон. наук Т.П. Иванов, канд. экон. наук П.К. Огурчиков, канд. экон. наук В.И. Сидоренко.

Менеджер проекта В.В. Падейский.

РАЗДЕЛ

I

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ

СФЕРА: СУЩНОСТЬ

И СОЦИАЛЬНЫЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ

РАЗВИТИЯ

ГЛАВА

1

ЭКРАННАЯ КУЛЬТУРА

И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

1.1. Формирование экранной культуры

Возникновение и формирование экранной культуры — один из основных Феноменов XX в.. оказавших значительное влияние ня<упияпт,но-уультурные процессы практически во всех регионах мира^Изобретение и распространение кинематографа", затем телевидения, бытовой видеотехники, персональных компьютеров, Интернета, опыт разработки художественных возможностей цветомузыки, различногоjpofla звукозрительных представлений, опос-редованных-Н0вейш»ми техническими средствами^^з'асширяюще-есяГвнедрение новых технологий во все сферы культуры и быта, вплоть до грядущей виртуальной реальности, уже сегодня охватывающей сферу досуга, — все это при всей их принадлежности к разным отраслям знания и ведомствам представляют собой разновидности единого целого — экранной культуры.

Некоторые исследователи не без оснований считают, что в наше время аудиовизуальная коммуникация серьезно потеснила печатное слово, а экранные формы творчества постепенно сменяют традиционные искусства либо служат новыми средствами их тиражирования.

Взаимодействуя со сложными и противоречивыми социальными процессами, экран сыграл решающую роль в демократизации культуры, в появлении ее новых форм. В результате, прежде всего в промышленно развитых странах, изменилась социально-культурная ситуация в целом, трансформировались функции образования, науки, искусства, эстетического воспитания.

Развитие аудиовизуальной коммуникации и экранных искусств представляет собой комплексную проблему, поскольку включает факторы и экономические, и технические (развитие новых информационных технологий), и социальные, и собственно культурные, художественные, которые, тесно переплетаясь между собой, вызывают порой непредсказуемые последствия.

С понятием «экранная культура» связаны не только кино, телевидение и видео в их художественной форме. Именно экран \ (дисплей) компьютера, вбирая в себя аудиовизуально-образные возможности кинематографа (а затем телевидения и видео), дополняя и трансформируя их, становится материальным носителем нового типа культуры во всех трех ее формах: научной, обыденной и художественной.

С культурологической точки зрения экранная культура, с одной стороны, типологически (теоретико-культурно) рядоположе-на в привычной для нас книжной культуре, а с другой — является ее эволюционной (историко-культурной) наследницей.

В книге, о чем бы она нам ни рассказывала, повествование вытягивается в книжную строчку, поскольку основано на «линейном языке» письменности. Появление на книжной странице иллюстрации являет уже некое новое качество этой страницы (и книги в целом). В данном случае линейный язык;письменности сочетается с языком изобразительного искусства (в этом смысле языком плоскостным), эволюция которого накануне XX в. приводит к рождению кинематографа, сумевшего передать реальную последовательность движений на плоском четырехугольнике экрана. «Ожившая» страница превратилась в экран, который затем с помощью телевидения пришел к нам в дом, став таким же предметом домашней культуры, каким уже давно является книга. Наконец, видеомагнитофон предоставил возможность более гибкой обратной связи с экраном, нежели кинематограф или телевидение. Видеокассета — то же запечатление фрагмента мировой культуры, какое характерно для книги. Процесс миниатюризации и совершенствования средств вычислительной техники приведет к тому, что буквально лет через десять персональный компьютер будет являть собой раскрытую книгу толщиной с «Трех мушкетеров», с которой можно вести диалог и которая будет отвечать как на языке экрана, так и с помощью синтезированного компьютером голоса. Таким образом, культура компьютерной страницы есть не что иное, как трансформированная книжная культура, определенный итог эволюции книги.

Самым существенным является то, что компьютерная технология следует за технологией полиграфической, оказываясь тем самым необходимым логическим звеном в развитии культуры, а компьютер проявляет себя не тольк*? и не столько техническим чудом века, сколько феноменом культуры, звеном, внутренне необходимым для ее эволюции.

Принципиальная

новизна экранных форм моделирования

оборачивается качественно иными

социокультурными измерениями компьютерной

страницы. Это прежде всего сама возможность

диалога

с экранной книгой — возможность

поразительная, неведомая ранее и

потому все еще «чудесная». Принципиально

важное для

компьютерной книги и культурологически

глубокое понятие «диалог»,

связанное сегодня с работами М.М. Бахтина

и B.C.

Биб-лера,

в отечественной литературе по информатике

принято до сих пор

подменять даже не традиционным в

естествознании понятием

«взаимодействие», а его невнятной

калькой с английского «интерактивность».

А между тем в зарубежной культурологии

уже появились понятия «полилога»

(широкого обмена смыслами, значениями,

в которые вступает каждый новый автор

и каждый новый

текст) и «интертекста» (взаимодействия

между текстами), которые поднимают

на качественно новую ступень бахтинскую

полифонию.

Компьютер благодаря наличию информационных

сетей

становится важнейшей составной частью

глобального полилога,

в перспективе — новым динамизированным

способом существования

самой мировой культуры

Принципиальная

новизна экранных форм моделирования

оборачивается качественно иными

социокультурными измерениями компьютерной

страницы. Это прежде всего сама возможность

диалога

с экранной книгой — возможность

поразительная, неведомая ранее и

потому все еще «чудесная». Принципиально

важное для

компьютерной книги и культурологически

глубокое понятие «диалог»,

связанное сегодня с работами М.М. Бахтина

и B.C.

Биб-лера,

в отечественной литературе по информатике

принято до сих пор

подменять даже не традиционным в

естествознании понятием

«взаимодействие», а его невнятной

калькой с английского «интерактивность».

А между тем в зарубежной культурологии

уже появились понятия «полилога»

(широкого обмена смыслами, значениями,

в которые вступает каждый новый автор

и каждый новый

текст) и «интертекста» (взаимодействия

между текстами), которые поднимают

на качественно новую ступень бахтинскую

полифонию.

Компьютер благодаря наличию информационных

сетей

становится важнейшей составной частью

глобального полилога,

в перспективе — новым динамизированным

способом существования

самой мировой культуры

Невиданная доселе мобильность и изменчивость содержания и оформления компьютерной страницы буквально «подталкивают» читателя-зрителя к диалогу с ней. И наконец, ее потенциальная сверхемкость обеспечивается глобальной сетью баз видеоданных, банков знаний и экспертных систем, в которую включена каждая экранная книга.

Компьютерная страница становится опорой не просто нового типа экранного искусства, а все более выступает как основа зрелой формы экранной культуры — новой историко-культурной целостности. Как уже отмечалось, экранная культура, с одной стороны, принадлежит к привычной для нас письменной культуре, а с другой — является ее эволюционной наследницей. В этом смысле экранная культура продолжает и развивает огромные возможности книжной культуры. И если книга стала материальным носителем художественной, научной, сакраментальной и обыденной форм мировой культуры, то компьютерная страница многократно расширяет социокультурный диапазон использования экрана. Здесь широчайшие общекультурные возможности книги «возводятся в степень» наличием диалога с «мягким» текстом. (Аналогично понятиям hardware и software можно ввести понятия «твердый» текст и «мягкий» текст, где твердый текст — текст жестко фиксированный, характерный для письменной культуры, мягкий текст — текст

на экране компьютера с его безграничной и ежесекундной готовностью к трансформации.)

Таким образом, дело не только в бурном развитии НИТ в ряду десятков других новых технологий естественных наук, а в том, что наряду с двумя традиционными типами культуры — личного контакта (т.е. культурой непосредственного общения, являющегося базовым слоем человеческой цивилизации) и письменной культурой — складывается третий тип культуры — экранная культура.

Постепенно проявляется настоящее призвание экранной культуры — открытие новых социокультурных ниш, освоение которых классической культурой невозможно как по технологическим причинам, так и из-за традиционалистских форм мышления. Итак, экранной культуре нет никакого смысла противостоять двум другим традиционным типам культуры. Более того, ей жизненно важно взаимодействовать с ними, ибо экранная культура может развиваться только в неразрывном контексте «трех культур», отрыв от которого грозит деформацией его становления и самосознания. Теперь становится ясным, что уже к имеющейся «культурной пирамиде» — традиционному образу мировой культуры — компьютерные технологии добавляют новое измерение. Но, подчеркнем, добавляет это измерение ко всему массиву пирамиды: равно как к подножию, так и к его вершине. Естественно, что распределение ценностей при этом не изменяется: шедевров мало в любом измерении."

Однако об общих проблемах экранной культуры пока говорится значительно меньше, чем о частных проблемах современной ситуации в информатике и информатизации, нередко понимаемых узковедомственно, а то и просто конъюнктурно.

Что же нового несет с собой экранная культура в облике ком пьютерной страницы? Прежде всего новый тип общения, осно ванный на возможностях свободного выхода личности в «инфор мационное пространство». Так, например, электронные газеты доступны любому желающему: каждый может прочесть их и всту пить в заинтересованный контакт. ЩВ*

Свободное распространение информации сделает информационное пространство постоянным местом встречи людей, ищущих созвучие себе в бескрайнем шестимиллиардном мире. Одновременно происходит рост реальной общественной конкуренции личностей, преобразующий нынешние стереотипы и ценности общения. И если уровень значительности человека определяется тем, сколько этажей закрытой информации открыто для него, то здесь на первый план выходит умение масштабно мыслить, ориентиро-

ваться

в бурной динамике социокультурной

ситуации, обостренно

чувствовать ценностную картину мира,

что, безусловно, является

одним из компонентов нового мышления.

ваться

в бурной динамике социокультурной

ситуации, обостренно

чувствовать ценностную картину мира,

что, безусловно, является

одним из компонентов нового мышления.

v Уже на сегодняшнем этапе гарантом гласности — нового для нашего общества аспекта социального общения — стали средства массовой информации: газеты и журналы, радио и телевидение. Установление полноценной и насыщенной обратной связи с помощью экрана-полилога способно «развернуть» информированность каждого лицом к интеллектуальной жизни общества, к активному формированию культурной и социальной политики. Само собой понятно, что экранная культура, интернациональная по своей природе, не может не быть планетарной, общечеловеческой хотя бы потому, что внутригосударственный информационный космос столь же нелеп, как, скажем, внутригосударственная наука. Более того, подлинная информированность гражданина завтрашнего дня зиждется прежде всего на демократическом развитии информационных средств и сетей, на социальных и технологических гарантиях того, что мощный потенциал новых информационных технологий не будет использован в целях ведомственного монополизма и тоталитаризма. Но любое развитие завтрашних событий, как и их торможение, закладывается сегодня.

Экранная культура, современным выражением.которой стала компьютерная страница, несет с собой новый тип мышления и соответственно образования. Однако понятие «новое мышление» не сводится только к политическому или научному профилированию человеческого сознания. Новое мышление — это прежде всего ориентированность человека на саморазвитие. Именно поэтому для нового мышления органично срастание логического и образного, интеграция понятийного и наглядного, формирование интеллектуальной образности и чувственного моделирования.

Быстрота, гибкость, реактивность и глубина нового мышления уже начинают находить себе адекватную опору в развитом инструментарии компьютерной культуры. Однако эти качества могут стать гибельными для нашего сознания, если оно не обретет новых жизненных ценностей — адекватности миропонимания и осознанности личного действия.

Особый интерес представляют художественные аспекты культуры компьютерной страницы. Но и здесь дело обстоит гораздо сложнее, чем это представляется на первый взгляд. Укажем только на один принципиально важный аспект. Для художественных проявлений экранной культуры будет, вероятно, характерна прин-

щипиально

инаа-поэтика^гне поэтика повествования,

на которой ВйрШтЖ Практически вся

традиционная письменная культура, а

Поэтика

диалога.

_Это_

прежде ^сего_диалог

автора с

читателем-Ирителем;

который вовлекается

< gvaктlшнyjOюjзиJЮJeoтвopeния

общего для пары «зритель —«экран

компьютера» культурного

текста.-т^дязяо!г^:Ш1Л?^^^

пoвeJCTжffiaниe<.лбilJ^Jнeм-вceгдa'заложены

интересы обоих парт-

"нёров по созданию текста., л ■■-.jfvttt *" л*ц*' —

Именно диалогические структуры создают глубинный центр любой культуры — передачу традиции и традицию .передадщ.е. поле потенциального и актуального общения между всеми людьми и культурами (прошлого^ настоящего, а то и будущего). Надо подчеркнуть, что все эти сущностные схемы и далекие перспективы культуры важно видеть именно сегодня. Причем, видеть с такой же ясностью, с какой все мы видим сегодняшнее зародышевое состояние экранной культуры и ее художественных аспектов. ДаГ^ диалог с экраном находится сейчас на уровне балагана, аттракциона, компьютерной игры. Но разве не с балагана начинался кинематограф? Разве не аттракционным Представлением были «ожившие картинки» первых праксиноскопов — прототипов мультипликационного фильма? И наконец, разве не с ярмарочной площади к нам пришел театр? А теперь посмотрим на любой традиционный для^ компьютерной игры конфликт, когда играющий должен кого-то обнаружить, догнать, схватить и увернуться в бесконечных приключениях и путешествиях по компьютерным мирам. Разве взгляд внимательного и непредвзятого исследователя не обнаружит в этих гонках и боях проявлений и начальных черт той самой поэтики диалога, о которой только что шел разговор?

Различные формы экранного творчества все более тесно взаимодействуют как •между собой, так и с традиционными формами культурной деятельности. Литературные произведения, театральные спектакли экранизируются, получают распространение экранные путеводители по музеям и выставочным залам, создаются фильмы-концерты и видеоклипы, кинофильмы показываются по ^телевидению и распространяются в видеозаписях, телевизионные (ленты выпускаются на киноэкраны, развитие телевизионного вещания (в особенности спутникового и кабельного телевидения) •оказывает существенное влияние на'посещаемость кинотеатров, изменяются состав и пристрастия аудитории к разным формам доведения произведений на экране до зрителей, сокращается круг • чтения, падает посещаемость зрелищных мероприятий и т.д. Все-

16_ I.

Аудиовизуальная сфера: сущность и

социальные предпосылки

развития

16_ I.

Аудиовизуальная сфера: сущность и

социальные предпосылки

развития

мирная паутина Интернета постепенно становится глобальным коммуникационным зеркалом-экраном, в котором отражаются не только знания, но и переживания рода человеческого.

Цифровая (дигитальная) форма аудиовизуальной коммуника-—ции постепенно приводит к конвергенции разного рода экранов в единый культурно-коммуникационный комбайн — телекомпьютер, экран которого может почти бесконечно расширяться без потери качества изображения, а звук — произвольно распространяться в пространстве. Да и сам экран находится на грани исчезновения, растворяясь в многомерной виртуальной реальности. К началу третьего тысячелетия появилась «особая порода» людей, живущих более в виртуальном мире Интернета, нежели в мире реальном. А фантасты неутомимо наполняют нашу планету киборгами и клонами.

Изучение аудиовизуальной культуры в настоящее время ведется крайне неравномерно и разрозненно. Приоритет отдается тем явлениям, которые могут быть вписаны в традиционные системы взглядов: кино как искусство, ТВ как форма журналистики, видеоклипы как новая форма музыкального искусства, экран как часть рекламного бизнеса и PR-кампаний и т.н. а,*

Помимо своих художественных функций экран становится важнейшей составной частью научных (главным образом — естественно-научных) поисков и охватывает огромное многообразие коммуникативных явлений, включающих технические, рекламные, учебные, научно-популярные, хроникально-документальные, игровые и мультипликационные фильмы.

Здесь важно подчеркнуть, что полифункциональность, свойственная прежде всего кинематографу и телевидению, в той или иной мере присуща всем видам искусства, произведения которых одновременно (или в своей совокупности) и информируют, и пропагандируют, и воспитывают, и просвещают, и развлекают свою аудиторию, обогащая духовный мир личности и общества. Отсюда и значение многоплановой коммуникативной стороны художественного творчества и восприятия.

1.2. Развитие аудиовизуальных коммуникаций

Основные этапы развития системы аудиовизуальной коммуникации говорят о неоднозначном взаимодействии технических, коммуникативных, семиотических и специфических художественных факторов. Есть здесь и собственно теоретические, даже терминологические проблемы.

: Так, принятое в киноведении понятие «язык кино» часто считается эквивалентом словосочетания «выразительные средства киноискусства». Такое понимание базируется на искусствоведческой метафоре «язык искусства». Отсюда и представление, что отдельные виды художественного творчества отличаются друг от друга ,р первую очередь по «технике» или «языку». Характерно, что «техника» и «язык» нередко воспринимаются почти как синонимы, поскольку оба эти термина в данном случае используются не в прямом, а в переносном смысле.

Для традиционных искусств тут нет особой проблемы. Очевидно, что различные техники живописи или графики не имеют прямого отношения к технике как таковой и к научно-техническому прогрессу, а язык как система выразительных средств, скажем литературы, отнюдь не то же самое, что конкретный язык, на котором написано произведение.

Иное дело экран. По отношению к нему «техника» вновь обретает свой прямой и непосредственный смысл. А «язык»? Сведе-|щие «языка кино» к системе художественных средств здесь чревато .существенными осложнениями. По реальной сфере своего применения экран скорее может быть сопоставлен (хотя и не отождествлен) с естественным языком, а не с художественной литературой — лишь одной из форм его использования. Ведь аудиовизуальный «язык» обслуживает всю совокупность коммуникативных функций экрана, отнюдь не ограничивающихся киноискусством. Отсюда и вторая особенность, отличающая «язык экрана» от «киноязыка». Экранное творчество сегодня — это не только кино, но и различные формы телевидения, видеокассеты и видеодиски, рисплеи компьютера. И «язык» — знаковый, семиотический по-ршциал — у всех этих технически принципиально различных |средств и общий, несмотря на существование частных, особых возможностей и у кино (размер экрана), и у ТВ (прямой репортаж), и т видео (электронные спецэффекты), и тем более у компьютера. Развитие языка, как естественного, так и экранного, определяется всеми многозначными и многоплановыми процессами его использования обществом, в которых художественное творчество иг-Ьает безусловно важную, но далеко не единственно ведущую роль. В основе «языка экрана» лежит естественное общение как человека с человеком, так и человека с миром, точнее, аудиовизуальное Взосприятие мира человеком. Это в свое время был®-удачно сформу-нлировано известным итальянским кинорежиссером Пьер Паоло Р'Пазолини, который писал: «Действия человека в реальности — это

18

I,

Аудиовизуальная

сфера: сущность и социальные предпосылки

развития

18

I,

Аудиовизуальная

сфера: сущность и социальные предпосылки

развития

первейший и главнейший язык людей. Например, языковое наследие доисторического человека есть преобразование реальности, связанное с необходимыми действиями; именно в этих действиях выражал себя человек тех давних времеШ.. Устно-письменные языки лишь дополняют этот первичный, главный язык: информацию о человеке мне сообщает прежде всего язык его лица, поведения, привычек, навыков, техника владения телом, его действия и лишь в конечном итоге устнотписьменная речи Именно так происходит и воспроизведение реальности в кино»К

Даже если понимать термин «язык», как это в свое время предлагал В.В. Иванов, в широком смысле как любую знаковую систему, в экранной коммуникации мы имеем дело не с одним обособленным «языком», а с несколькими. В звукозрительный ряд входит изображение в движении и акустическая сфера, включающая устную речь, естественные и искусственные шумы и музыку. Разумеется, и изображение внутри себя неоднородно: природная и культурная среда, растительный и животный мир, соответствующие предметы и их сочетания, выразительность человеческого тела (ее основные элементы — мимика и жест, но она может быть расширена, развита и даже абсолютизирована, к примеру, в балете), письменное слово — все это разноплановые элементы,» ©'различной структурой формирование значений. Поэтому теоретически правомернее говорить о системе знаковых систем, Tte. системной организации и синтетическом единстве (не зависящем от того, насколько этот синтез умело осуществляется в конкретной коммуникативной деятельности) разнородных знаковых систем, каждая из которых подлежит и подвергается специальному Исследованию, как семиотическому, так и искусствоведческому; Заметим также, что и искусство экрана, уже как вторичная моделирующая система, имеет естественную основу и аналог в различных типах зрелищ (в особенности театральных), а также в художественных прообразах отдельных компонентов фильма.

Однако эти первоисточники экранного общения дают только предпосылки для его реализации. Сама же реализация требует определенной технической оснащенности. Техника аудиовйзуалй1-ной коммуникации на протяжении последнего столетия не раз претерпевала весьма существенные трансформации. Первоначально в конкурентной борьбе'различных способов записи и воспроизвел дения изображения победил кинематограф. На этой основе рйзвй-

1 Pasolini P.P. La lingua seritic deill'azkme' // Nuovi argomenti. 1996. № 2.

валось в дальнейшем цветное, звуковое, широкоэкранное и другие виды кино, что расширило возможности экранного общения.

Различные оптические и фонографические приспособления и прочие технические новшества охватывают три сферы, имеющие отношение к знакообразованию: объекты съемки (их спектр ныне йростирается от микромира до космического пространства), качество и полноту их воспроизведения (звук, цвет и т.д.) и формы их передачи, в том числе трансформаций, которым они могут подвергаться в ходе коммуникативной и, в частности художественной, деятельности.

Если воспользоваться опять-таки условной лингвистической параллелью, функции техники в этом плане можно сопоставить, с одной стороны, с категорией модальности — отношения говорящего к высказыванию и высказывания к действительности, прежде всего выраженной грамматическими средствами, а с другой — с интонацией, выходящей за пределы собственно языка, но способной существенно трансформировать смысл любой фразы.

Примеров такого рода, разумеется, «скрытых» в структуре фильма, можно было бы привести множество. Они охватывают акустическую сферу в неменьшей степени, чем визуальную. «Наиболее значительный итог художественно-технической эволюции звука, кмысл которого осознан еще недостаточно, — писал Р. Казарян, — выражается в том, что благодаря современному уровню развития технических средств звуковой выразительности звук стал таким же гибким в формировании структуры фильма элементом, как и изображение»1. Изучение семиотической и изобразительно-выразитель-ной роли «технических фильтров» является важнейшей составной «астью исследования языка экрана в целом.

Язык экрана формируется и развивается в ходе использования, т.е. коммуникативной деятельности, обусловленной формами социального функционирования экрана, в конечном итоге определяющей, что же из расширяющихся технических возможностей войдет в культурную практику, а что останется за ее пределами. И действуют в этой области отнюдь не только общественно-психологические и культурные, но и экономические факторы. Условно определяя весьма приблизительные пропорции, можно сказать, что в нехудожественной экранной коммуникации используется'одна тысячная доля технически обусловленных возможно-

1 Казарян Р. Эволюция форм киносинтеза // Искусство кино. 1982. № 3. С. 108.

20 I. Аудиовизуальная сфера: сущность и социальные предпосылки развития

стей экрана, в традиционных художественных формах — публицистике, игровой повествовательности — одна сотая и еще одна сотая в обычной кукольной и рисованной мультипликации. Около 9/10 возможностей техники остаются на долю экспериментальной мультипликации и разнородных авангардистских опытов, составляющих в реальности примерно одну тысячную долю общего числа звукозрительных сообщений. Какая-то часть уже имеющегося в наличии технического потенциала, применимого в сфере коммуникации, не используется вовсе. В то же время сам ход технического прогресса определяется потребностями социального функционирования экрана.

С этой точки зрения интересно хотя бы пунктирно проследить эволюцию использования новой техники в кино. Синхронная звуковая дорожка стала применяться, как только для этого появлялись технико-экономические возможности. Беззвучные или ограничивающиеся только музыкой фильмы сегодня редкость, они носят очевидно экспериментальный характер. Цветное кино (намеренно опустим ленты, раскрашенные от руки, как и кинодекламации — это вопрос частный и особый) в течение нескольких десятилетий было исключением и свидетельствовало о престижности постановки. Только в 1960—1970-е гг. оно, как ранее звуковое, почти полностью завоевало экраны и превратило черно-белую гамму в свидетельство очевидной художественной стилизации.

Еще сложнее обстояло дело с размером изображения и структурой и рамкой кадра. Если поли- и вариоэкран, круговая кинопанорама никогда не выходили за границы частных аттракционов, то простое увеличение размеров изображения в 1950—1960-е гг. трактовалось чуть ли не как генеральный путь развития кинотехники. Однако скоро стало ясно, что это путь тупиковый. Первым почти исчез широкий экран, исчез, кстати говоря, вместе с падением популярности вестерна, для пейзажных панорам которого он был наиболее приспособлен. Сокращается и применение широкого формата, остающегося уделом редких принципиально зрелищных произведений. Но и — в этом, пожалуй, состоит главный парадокс — сам традиционный кинокадр используется не полностью — господствующими, очевидно преобладающими стали каширован-ные ленты, пропорции кадра которых (1/1,66) оказались на нынешнем этапе развития экранной коммуникации оптимальными. А впереди зрителя ожидает новый телевизионный формат 16/9.

Аналогичные, хотя и иные по содержанию трансформации характеризуют и звуковой ряд. К примеру, если уделом стереоки-

но так и остались единичные кинозалы, то стереозвук ныне — 'явление повсеместное. В конкуренции различных форм записи и воспроизведения звука побеждает оптимальное сочетание качества, эффективности и экономичности. Таким образом, формы и границы применения техники определяются потребностями общества в области коммуникации и искусства.

Но техника может и сама служить социальной значимости экрана. Уже отмечалось, что сфера применения кино из-за совокупности социокультурных и технико-экономических причин была постепенно сужена до специфически художественной деятельности — кино не только и не столько становилось искусством, сколько сводилось к нему. Зарождение и распространение телевидения Сделало процесс обратимым — нехудожественная экранная ком-лгуникация, как ей и положено, стала господствующей, а искусство заняло свое место частного и специфического вида ее.

Сторонники абсолютизируемой «специфики ТВ» на первых порах придавали первостепенное значение технике прямого репортажа, т.е. с места событий. Но дальнейшее развитие показало, что превалирование «прямых передач» было следствием- не столько технического прогресса, сколько технической слабости раннего телевидения. С появлением методов видеозаписи они стали редкими исключениями на малых экранах, сохранив принципиальное значение как момент расширения общего диапазона экранной коммуникации.

Следует подчеркнуть, что семиотическое строение звукозрительного ряда осталось неизменным, т.$. ТВ свидетельствовало не о появлении нового «языка», а об изменении направленности развития старого языка под воздействием новых форм его использования обществом. Таким образом, техника оказывает воздействие на язык экрана как бы по двум направлениям. С одной стороны, воздействие прямое, непосредственное, расширяющее общий диапазон изобразительно-выразительных средств, среди которых общество и каждый коммуникатор в отдельности отбирают наиболее полно соответствующие конкретным задачам общения или распространения информации. С другой стороны, косвенное, опосредованное развитием новых форм социального функционирования экрана. Если в годы монополии кино на экранное творчество развитие киноязыка определялось в первую очередь необходимостью решения специфически художественных задач (откуда и распространенная концепция, состоящая в том, что кино обрело свой Й$ык, только став искусством, иначе говоря, что язык экрана есть Ко своей природе язык художественный), то с приходом телевиде-

ния здесь возобладали общекоммуникативные процессы, что привело к стабилизации семиотических механизмов, известной заторможенности их общего развития (особенно по контрасту с поисками экспериментаторов). В более или менее отдаленном будущем футурологи уже видят перспективу непосредственного экранного двустороннего и Многостороннего общения, что придаст аудиовизуальной сфере еще большее функциональное сходство с естественным языком и будет способствовать фиксации языковой нормы экрана.

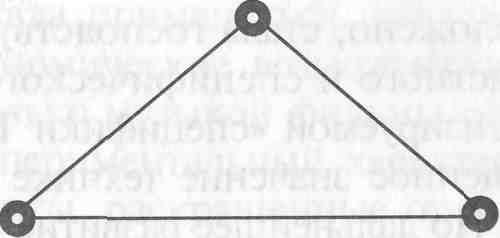

Графически сферу экранной коммуникации можно условно представить в форме треугольника, в углах которого располагаются соответственно техника, социальное функционирование и язык

экрана (рис. 1.1).

Язык экрана

Техника кино, ТВ, видео, ЭВМ

Социальное функционирование экранной коммуникации

Рис. 1.1. Факторы, определяющие сферу экранной коммуникации

Если язык относится исключительно к сфере культуры, то социальное функционирование складывается в результате взаимодействия культуры и экономики, а техника зависит от экономики и развития научно-технического прогресса. Причем, что самое важное, взаимодействие между каждой парой элементов носит двусторонний и диалектический характер.

Движение камеры, оптические приспособления, электронные спецэффекты, звук, цвет, размер экрана расширяют диапазон языка экрана. Реальное освоение этого диапазона, его внутреннее структурирование осуществляются творческими усилиями кинематографистов, формируется в борьбе направлений и стилистических тенденций, в процессе которой вырабатываются и преодолеваются специфические нормы и каноны, устойчивые знаковые конфигурации, выразительные средства и приемы и т.д. Даже если развитие техники происходит поэтапно (синхронный звук, механическая передача цвета), оно тем не менее вписывается в общий процесс количественного накопления и продолжает поиски, ранее носившие кустарный характер (искусство тапера, певца или оратора за кадром, ленты, раскрашенные от руки, и т.п.). Однако, расширяя возможности киноязыка в одном аспекте, технические нововведения зачастую сокращают их в другом — синхронная за-

лись звука затормозила движение камеры, сократила ресурсы монтажа и т.п. Однако со временем эти ограничения, как правило, ^Преодолеваются новыми техническими средствами (к примеру, •постсинхронизация).

Развитие форм социального функционирования экрана, наоборот, носит скачкообразный характер. Экран кинотеатра, раз-иичные формы телевизионного вещания, как и видеосфера, качественно изменяют формы создания и потребления аудиовизуальных сообщений, но оставляют неизменным (либо оказывают косвенное и относительно слабое влияние) язык и изобразительно-выразительный потенциал экрана. Именно неправомерное смещение двух принципиально различных аспектов взаимодействия техники и экрана как коммуникативной системы приводит к методологически несостоятельному стремлению объявлять каждое техническое нововведение, изменяющее форму социального функционирования произведений, новым искусством (кино, ТВ, видео). .Ведь при этом эволюция языка экрана продолжает вписываться в общий процесс количественного расширения его коммуникативного и художественного потенциала, процесс, опять-таки обусловленный техникой, но в иных параметрах и в иной системе связей.

В теоретическом плане здесь особо важно то, что новые технические средства перевели в ранг второстепенных те различия 'между кино и ТВ, на которых покоилась научная традиция их кардинального разграничения как двух чуть ли не противоположных систем коммуникации. Звукозрительный комплекс вновь обрел целостность. А в перспективе появится голография и формы двусторонней телевизионной связи, которые будут все более приближать потенциал аудиовизуального общения к универсализму естественного языка.

Не случайно под термином «фильм» сегодня понимается любая форма записи изображения в движении вне зависимости от ее материального носителя. Такой широкий подход позволяет преодолеть искусствоцентризм, зачастую накладывающий свой отпечаток та любой анализ кинематографа, а также определить, с одной стороны, удельный вес и значение художественных явлений в широком Коммуникативном диапазоне звукозрительного ряда, а с другой — место кино и системы аудиовизуальной коммуникации в целом.

Достаточно очевидно, что широта распространения, массовость идоступность экранного творчества в большей мере характеризу-йр ныне телевизионное вещание нежели сеть кинотеатров с ее 'более ограниченной аудиторией. Но сказанное отнюдь не означа-

24 I. Аудиовизуальная сфера: сущность и социальные предпосылки развития

ет, что сократился диапазон влияния искусства экрана. Наоборот, объективный анализ аудиовизуальной продукции (со всем присущим ей многообразием, спецификой, зависящей от социального строя и историко-культурных традиций отдельных стран и регионов, от конкретных особенностей освоения этими странами систем массовой коммуникации) убеждает в повышении роли, художественного начала.

Во-первых, телевидение служило и служит мощным каналом распространения произведений искусства экрана самых разных жанров и самой разной длительности. Ту же роль призваны сыграть видеокассеты и видеодиски.

Во-вторых, возрастает роль художественности в полифункциональных формах — документальных, научно-популярных, учебных. Однако этот процесс отнюдь не лишен противоречий! В собственно кинематографическом контексте художественные моменты подчас приобретали неправомерно самодовлеющее значение в ущерб информационно-познавательным задачам обучения, документалистики или популяризации науки. Телевидение восстановило равновесие между общекоммуникативными и1 художественными моментами экранного творчества, способствуя широте проникновения в сферу искусства внеху-дожественных явлений.

В-третьих, новые средства аудиовизуальной коммуникации стимулируют развитие новых форм художественного творчества, разумеется, не всегда абсолютно оригинальных, но получающих преимущественное развитие, к примеру, в телевизионном вещании или в видеозаписи. Сюда можно отнести и специальные телевизионные фильмы и спектакли, и разного рода циклы и сериалы, и опыты видеоискусства. Снятие ограничений метража и традиционных видов и жанров кинспродукции способствует художественным поискам в направлениях, которые ранее вынужденно оставались на периферии основного репертуара кинотеатров.

Все больше картин создается сразу в двух различных вариантах соответственно для кинотеатров (учитывая специфику восприятия произведения в зале и сложившуюся структуру сеанса) и для телевидения, позволяющего более плавно развертывать повествование, использовать возможности многочасовых сериалов и т.д.

Совершенствование управления культурой требует нового подхода и к организации кинодела. Парадокс сложившейся сейчас ситуации состоит в том, что никогда еще люди не смотрели так

много фильмов, прежде всего по телевидению и на видеокассетах. Никогда еще выбор произведений экрана прошлого и настоящего не был столь широк и богат. На «пиратском» и в меньшей степени легальном рынках фильмов и сериалов обращаются огромные суммы денег. Однако в 1990-е гг. отечественное кинопроизводство непрерывно сокращалось, кинотеатры влачили жалкое существование и были вынуждены выживать исключительно благодаря дотациям и косвенным доходам.

Тенденцию к свертыванию национального кинопроизводства удалось остановить только к 2000 г. Первопричины этой тенденции кризиса кроются в сугубо рыночной ориентации, заложенной самими кинематографистами в модели развития кинематографии, появившейся в результате решений Пятого съезда кинематографистов СССР (май 1986 г.). Кратковременный, если не качественный, то количественный взлет в 1980—1990-е гг. (число производимых полнометражных игровых фильмов достигало тогда 300, а по некоторым оценкам, и 400 в год) сменился в условиях экономических реформ и ужесточения экономической политики глубоким спадом. На смену эйфории от коммерциализации, так и не принесшей существенных доходов, вновь пришла сугубо дотационная ориентация всех традиционных звеньев кинопроцесса (производства фильмов, их проката и демонстрации в сети кинотеатров). При этом недооценивались и недооцениваются происходящие в сфере экраннной культуры структурные сдвиги: расширение и трансформация телевизионного вещания, шзвитие видеоиндустрии, а в недалеком будущем на основе ди-гитальных (цифровых) технологий — коммуникационных автострад и видеокомпьютерного синтеза. Эта архаичность психологии и мироощущения творцов и стала одной из причин кризиса в кино как результата совокупного Воздействия общих для страны экономических факторов и интеграции отечественного кинематографа, первоначально ошибочно ориентированного на уникальную американскую модель функционирования, в систему глобальной массовой культуры.

Экономическая и организационная перестройка кинематографии находится в промежуточной фазе; и темпы, и направление Дальнейшего движения во многом зависят от общей ситуации в стране и от соотношения оил между различными агентами кинопроизводства, кинопроката^ кинофикации, органами государственного управления кинематографией и телевидением.

Речь

идет о регулировании художественного

процесса экономическими

методами, более «жестком», чем регулирование

художественного

процесса в театральном или, тем более,

изобразительном

искусстве. И это не случайно. Ведь ошибка

в распределении

не очень значительных средств на

несколько десятков полнометражных

фильмов в год чревата серьезными

последствиями: каждое

управленческое решение откладывает на

неопределенный срок

или вообще лишает возможности реализации

многие творческие замыслы. Само число

нереализованных проектов даже у

художников, получивших общественное

признание, значительно выше,

чем в театре и тем более в литературе

или живописи, где автор, по существу,

сам решает, быть или не быть произведению,

а

общество способно регулировать лишь

масштабы его распространения

(включать или не включать в экспозицию,

публиковать или

не публиковать, если да, то каким тиражом,

и т.д.).

Речь

идет о регулировании художественного

процесса экономическими

методами, более «жестком», чем регулирование

художественного

процесса в театральном или, тем более,

изобразительном

искусстве. И это не случайно. Ведь ошибка

в распределении

не очень значительных средств на

несколько десятков полнометражных

фильмов в год чревата серьезными

последствиями: каждое

управленческое решение откладывает на

неопределенный срок

или вообще лишает возможности реализации

многие творческие замыслы. Само число

нереализованных проектов даже у

художников, получивших общественное

признание, значительно выше,

чем в театре и тем более в литературе

или живописи, где автор, по существу,

сам решает, быть или не быть произведению,

а

общество способно регулировать лишь

масштабы его распространения

(включать или не включать в экспозицию,

публиковать или

не публиковать, если да, то каким тиражом,

и т.д.).

Опыт показал, что экономическая либерализация поставила всех кинематографистов в более сложные условия. Под угрозой, в особенности в небольших государствах, оказалось само выживание национальной кинематографии. Методы ее сохранения и развития оказывались весьма различными — от чисто дотационного сохранения престижного (как правило, минимального) объема кинопроизводства, до попытки интеграции в системы многоканальной европейской копродукции.

Ключевой же общей проблемой было повышение культурного статуса каждой кинематографии и ее далеко не бесконфликтный выход на международный рынок фильмов и программ кино, ТВ и видео.

Поэтапное возрождение кинотеатральной сети и постепенное оживление фильмопроизводства (в основном за счет телевизионных сериалов) свидетельствует о сближении кино и ТВ и выработке разнообразных экономических механизмов выживания и развития кинематографа.

Для выхода из кризиса необходимо выработать и внедрить «режим благоприятствования» для отечественного кино (и зрителя) во внебюджетной сфере. Особенно важно здесь разработать действенные механизмы его реализации, учитывающие потребности в значительных объемах финансовых средств (в частности, на строительство кинотеатров нового поколения), совершенствования нормативно-правовой базы, а также последние технологические нововведения в средствах массовой коммуникации. При этом центр тяжести надо перенести с традиционных бюджетных и налоговых механизмов (они важны, но недостаточны) на само-

развитие отрасли при обеспечении реального контроля над потоками финансовых средств — необходимом условии оздоровления кинопроцесса.

Особая группа вопросов связана с развитием и модернизацией кинотеатров. Как известно, в мире сосуществуют на принципах взаимодополнительности прибыльные частные сети (в очень редких случаях — отдельные кинотеатры) и дотационные муниципальные залы. Нет никаких оснований считать, что в нашей стране будет по-другому. Поэтому в общей перспективе следует ориентироваться на приватизацию прибыльных (по основной деятельности) кинотеатров или их частное строительство (возможно, на базе льготных кредитов) и дотирование остальных из бюджетов всех уровней.

Ключевой для будущего аудиовизуальной культуры проблемой остается интеграция кино и телевидения, без которой кинематография, как показывает мировой опыт, существовать не может.

Многоплановая сфера экранного творчества, во-первых, позволяет обнаружить принципы размежевания и одновременно все более тесную взаимосвязь между художественными и нехудожественными формами коммуникативной деятельности, во-вторых, свидетельствует о зависимости развития искусства от материально-технических факторов и, в-третьих, обусловливает причины неоднородных организационно-экономических механизмов в аудиовизуальной сфере.

ГЛАВА

2

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОДЮСЕРСТВА

На заре кинематографа предприниматель покупал киноаппарат с пленкой. Он был один во всех ролях: сам придумывал сюжеты, искал объекты для съемок, стоял за камерой и крутил ручку, руководил подготовкой к съемке и сам был бухгалтером. Получив из лаборатории копию картины, он становился и владельцем фильма, демонстрировал его, выполнял одновременно функции прокатчика, механика и кассира.

Двух главных кинопрофессий — драматурга и режиссера — еще не существовало. Драматург востребован не был, потому что снимались короткие документальные «сценки из жизни». Вся режиссура заключалась только в выборе точки для неподвижной камеры, которая просто фиксировала происходящее. Но так продолжалось очень короткое время. Вскоре продюсер решил, что действие в кадре нужно организовывать, и в 1896 г. была снята первая в мире игровая картина — комическая лента «Политый поливальщик».

По мере развития кинопроизводства продюсер был вынужден нанимать помощников — так появились операторы, прокатчики, киномеханики и кассиры. Самостоятельным видом уставности стало и продюсирование, которое включало разработку идеи, обеспечение финансирования, наем съемочной группы и аренда технической базы.

Чем большей прибыли хотел продюсер, тем ответственней он подходил к проблемам что и как снимать. Постепенно стало возрастать значение сценария, его темы, жанра и режиссуры. Наиболее умные продюсеры стали приглашать на постановку профессиональных театральных режиссеров, и качество фильмов возросло.

Вскоре стало ясно, что от того, как будут склеены куски снятой пленки, во многом зависит зрительское восприятие сюжета. Один и тот же эпизод, смонтированный разными режиссерами, в одном случае клонил зрителей в сон, в другом смотрелся на одном дыхании. Этот процесс, который позже назовут монтажом, продюсер стал строго контролировать.

Кино превратилось в область непредсказуемых результатов, но в то же время это занятие обещало в случае успеха и невероятную прибыль. С равным успехом можно было разориться и разбогатеть, и больше всех в кино рисковал изначальный инициатор проекта — продюсер.

Продюсер (от англ. produce — производить) — это бизнесмен, способный понять перспективу и потребности рынка и сочетать это понимание со знаниями в области управления производством и использованием ресурсов в расчете на получение дохода.

Продюсер затрачивает на свое дело все силы, берет на себя весь риск, получая в награду прибыль и удовлетворение достигнутым.

Продюсер фильма — это предприниматель в кинематографе, главная фигура в кинопроизводстве, контролирующая кинопро ект на всех его стадиях. Он формирует команду, отвечает за фи нансирование, сроки производства. ($"

Первые американские продюсеры поняли: для того, чтобы не погибнуть поодиночке, надо объединяться, и в начале XX в. наиболее мощным и богатым объединением стал трест «Моушн пикчер кейтентс компани». Этот трест был образован владельцами патентов на киноаппаратуру; первую скрипку в нем играл знаменитый изобретатель Томас Альва Эдисон. Свою деятельность трест начал, Ьешив подчинить себе все производство и прокат фильмов в США. Он стал вытеснять конкурентов, не выдавая им лицензии на право пользования киноаппаратурой и пленкой. Спасаясь от тирании треста, мелкие производители один за другим покидали Нью-Йорк и Никаго и перебирались в Калифорнию, основав в местечке Голливуд, на окраине Лос-Анджелеса, свой киноцентр. Голливуд их вполне устраивал в отношении личной безопасности: близость границы с Мексикой давала возможность своевременно скрываться от преследователей из треста, которые не останавливались перед такими гангстерскими средствами воздействия, как разгром студий, уничтожение негативов, избиение конкурентов и тому подобное.

После исхода в 1910—1911 гг. виднейших режиссеров и акте-Й)ов (включая Д. Гриффита) в Голливуд «Моушн пикчер пейтентс компани» потерпела окончательное поражение.

Однако вчерашние мелкие кинопредприниматели, рьяно боровшиеся против монополии треста, сами довольно быстро превратились в фанатичных и могущественных кинопромышленников.

Компаний в Голливуде в первые два десятилетия расплодилось множество, но уже в 1930-е гг. 90% производства и проката фильмов принадлежало только восьми крупнейшим студиям.

i 1» Юниверсал — 1912.

Парамаунт —1914.

Юнайтед Артисте — 1919.

Метро — Голдвин — Майер — 1924 (Майер — 1912, Голд-двин — 1914, Метро — 1915).

Уорнер Бразерс — 1923.

XX век — Фокс — 1935 (Фокс — 1914).

Коламбиа — 1924.

РКО (Radio - Keith - Orpheum) - 1928.

Всеми успехами в XX столетии американский кинематограф обязан великим продюсерам Голливуда. Конечно, неудач тоже хватало, но ежегодный суммарный доход в последнее десятилетие века ниже двух миллиардов не опускался, а за 2001 г. — рекордный за всю историю Голливуда — 7,3 млрд долл. Второй поток — фильмы независимых продюсеров — естественно менее прибыльный, но он, тем не менее, ванял свое место в истории американского кино. Например, уже в 1919 г. 695 картинам Голливуда противостояли 120 картин независимых. В 1923 г. вышли 408 картин Голливуда и 119 картин независимых. В середине 1930-х годов число «независимых» резко падает, их в те годы было немногим больше двадцати, но именно тогда продюсер Дэвид Селзник осуществил постановку выдающейся картины «Унесенные ветром».

После войны число картин независимых продюсеров начинает неуклонно расти. В 1945 г. — 40, в 1946-м — 70, в 1957-м — 82^ а в 1998 г. из 498 фильмов, вышедших на экран, было уже 269 независимых, т.е. 55%.

Впервые термин независимый (от англ. independent) продюсер возник в самом начале XX в. С той поры и до сегодняшнего дня продюсер, сделавший фильм без участия голливудских компаний, именуется независимым. Участие имеется в виду прежде всего финансовое. Фильм, даже полностью снятый в павильонах Голливуда, но на условиях производственных услуг, все равно будет считаться фильмом независимого продюсера.

Конечно, большинство продюсеров по-прежнему связаны контрактами с киностудиями, но с каждым годом увеличивается армия продюсеров, которые творят самостоятельно, на свой страх и риск.

Независимый продюсер сегодня — это энергичный делец, прежде всего обладающий нюхом на сценарные идеи. Загоревшись идеей, он обеспечивает ее финансирование, юридические права на сюжет, собирает вокруг себя нужных людей и единомышленников, находит киностудию, утверждает сценарий, натуру, актеров,

эскизы, бюджет, принимает постановочный проект, контролиру-! ет съемочный процессов случае необходимости выстраивает окончательный монтаж фильма, организует прокат, рекламу и распределяет прибыль.

Далеко не каждый продюсер обладает полным1 набором пере-| численных качеств, тонким художественным вкусом' и эрудицией. I Вот как самокритично по этому поводу высказался Стивен Спилберг: I «5 детстве я учился чтению, разглядывая комиксы; я потратил массу $ времени на телевизор и' на поселение кинотеатров; с годами я почув-''ствовал, что мне не хватает знания настоящей литературы и словес-Wkocmub. Образовывая свою первую кинофирму, Спилберг набрал | целый штат редакторов, которые в необозримом книжном океане «пытались (и пытаются до сих пор) вылавливать неизбитые сюжеты. При выборе литературного материала одни продюсеры легко-Иысленно полагаются только на интуицию, другие предпочитают скрупулезно анализировать идею. Но анализ часто дает нулевое ре-шение, а интуиция нередко подводит. Поэтому и те, и другие ведут себя подобно маятнику. При запуске они твердо уверены, что их фильм будет лучшим фильмом всех времён и народов, а через некоторое время начинают отчетливо понимать, что их ожидает неми-■гуемый провал. А в результате фильм получается или прекрас-■шм, или чудовищным," но не таким, каким продюсер его задумал. Независимые продюсеры США, как правило, не имеют средств на постановку сверхдорогих картин. Область их деятельности — -малобюджетное кино. То есть должна быть интересная идея, не мребующая сложной в техническом и организационном отноше-|йии постановки.

Для независимых любая постановка — всегда громадный риск, потому что они стараются открыть новое «имя», затронуть актуальную тему, освоить редкий жанр.;;^,'):

Например, картина режиссера-дебютанта Д. Хоппера «Беспечный ездок» — малобюджетная, ее стоимость всего четыреста тысяч долларов. Из дорогого реквизита — два мотоцикла «Харлей-Дэвидсон». Однако десятки миллионов зрителей во многих стра-нах мира были захвачены интригой сюжета и исполнительским мастерством актеров. Именно с этой картины начался звездный путь Джека Николсона.

Малый бюджет не помешал таким фильмам, как «Расемон», «На последнем дыхании», «Эль марьяччо», «Секс, ложь и видео» снискать мировую славу. Это же относится и к фильмам режиссеров и продюсеров С. де Милля и Ф. Ллойда, Сэма Годдвина.

Тех, кто исполняет их волю, студии, непосредственно руководя постановкой фильмов, называют исполнительными (executive) продюсерами. У них много помощников, так называемых функциональных продюсеров.

Как написано в американском справочнике о профессиях, «Исполнительный продюсер является доверенным лицом компании и осуществляет идейно-художественный и организационно-финансовый контроль над постановкой фильма».

Независимый продюсер может быть одновременно и исполнительным. Например, три независимых продюсера задумали совместный проект, сложили капиталы, но права исполнительного продюсера они делегируют самому способному из них к этому ррду деятельности или самому свободному в данный момент. Принимать же готовый фильм и финансовый отчет будут все трое. Предположим, что идея фильма принадлежит одному из них. При всех равных юридических правах этот продюсер в моральном аспекте, наверное, будет считать себя в какой-то степени «отцом» проекта.

Самостоятельную роль играет в американском кино формирующий (creative), развивающий {проект) продюсер.

Он развивает, формирует проект, но, как правило, сам не режиссирует.

Интересы формирующего продюсера лежат в основном в малобюджетном и дебютном кинематографе. Развивать проект он любит в одиночестве и отдает его на студию тогда, когда ясно, кто снимает и кого, где и когда, за сколько и как.

Если другим продюсерам помогают фонды, банки, корпора ции, то формирующий продюсер большей частью может рассчи тывать только на себя. Некоторых продюсеров этой категории можно считать режиссерами-сопостановщиками. Многие из них сами переписывают сценарии, подбирают актеров и проводят ре петиции. И только мастерство приглашенного режиссера ocboj бождает его от участия в режиссуре. Я

Формирующий продюсер часто является автором идеи сцена- * рия, у него ярко выражены творческие наклонности, й он располагает, как правило, небольшими деньгами, поэтому ему необходим дополнительный инвестор. Кинематограф этого продюсера — без звезд, но многие нынешние звезды начинали именно у таких продюсеров. Если заболевает режиссер-постановщик, то в отличие от всех остальных формирующий продюсер может сам продолжить съемки или монтаж и тем самым избежать простоя. Он с самого первого дня рядом с постановщиком, из всех продюсеров именно он чаще всего бывает на съемочной площадке.

В российской съемочной группе аналога формирующему продюсеру нет. Если представить необычное сочетание редактора, сценариста и режиссера по монтажу в одном лице да еще и с функциями продюсера, который не любит заниматься производством и очень боится перерасхода, то получится нечто похожее на формирующего продюсера.

В фильмах, стоимость которых выражается астрономическим числом, один продюсер уже физически не может заниматься всеми проблемами проекта. Это привело к появлению целой группы продюсеров, отвечающих за конкретные творческо-производствен-ные компоненты фильма. Каждый из них помимо общих творчес-ко-организационньгх задач на съемках фильма выполняет и какую-то определенную функцию, поэтому и назовем их функциональными продюсерами.

Знаменитый продюсер и режиссер Роджер Корман сделал со своей командой свыше трехсот продюсерских проектов. Сам мэтр был независимым и исполнительным продюсером, а своих заместителей называл функциональными продюсерами.

Функциональные продюсеры принимают участие в обсужде-йши всех или почти всех проблем постановки, проникаются ее важностью и ответственностью, иногда получают самостоятельное финансирование (внутри основного бюджета фильма) и создают свою команду. Наиболее часто встречаются функциональные продюсеры следующих категорий.

Ассоциированный {associate) продюсер входит в проект с очень малым финансовым вкладом или совсем без оного. Разделяет как творческие, так и производственные интересы продюсера и как его партнер всячески способствует их продвижению.

Фильм «Утомленные солнцем» в основном финансировал французский продюсер. Поэтому в западной версии титров Н. Михалков представлен как ассоциированный продюсер.

i Случается, что независимый продюсер полностью доверяет проект ассоциированному, однако в титрах он, продюсер, обеспечивший только финансирование фильма, все равно будет главным.

Линейный {line) продюсер в любой момент постановки фильма •отвечает за самый трудный или отстающий участок, а если таковых нет, отвечает или за все производство, или за все финансы. Аасто бывает, что на фильм финансы собраны с превеликим трудом и допустить перерасхода никак нельзя. Тогда линейный продюсер отвечает только за финансы.

34 I.

Аудиовизуальная

сфера: сущность и социальные предпосылки

развития

34 I.

Аудиовизуальная

сфера: сущность и социальные предпосылки

развития

В Голливуде линейного продюсера часто называют еще инспектором (ревизором). Обычно он сам на основании лично проведенной ревизии технологической линейки производства (отсюда и название — линейный) контролирует процесс производства фильма и решительно и бескомпромиссно вмешивается в проблемы. Всегда заменяет отсутствующего по каким-либо причинам исполнительного продюсера. Он отлично знает сильные и слабые стороны сценария, знает хорошо режиссера и его «тайные» устремления и поэтому умело контролирует соответствие задуманного и снимаемого. Он обладает правом советовать, делать замечания, обсуждать снимаемый материал.

Художественный (art) продюсер — наиболее сложная для нашего понимания профессия. Если ассоциированного и линейного продюсера еще можно как-то представить в соединенном образе директора картины и режиссера, то аналога художественному продюсеру в нашем кино нет.

А в США еще в 1912 г. Томас Инс назвал себя первым арт-продюсером, хотя никто во всем Голливуде не понимал, что это такое. Известна его фраза, сказанная тогда одному из своих режиссеров: «Выполняйте точно все, что написано в сценарии, и ни в чем от него не отступайте». Он как арт-продюсер сам создавал подробные режиссерские раскадровки, тщательно выписывал диалоги, определял даже выражение лиц актеров в каждой сцене и только после этого отдавал «фильм на бумаге» в производство.

В последнее время в Голливуде производство сложнопостано-вочных фильмов напрямую связано с тенденцией к увеличению числа как функциональных продюсеров, так и творческих работников. На таких картинах заняли свою нишу дополнительные художественные продюсеры, режиссеры, директора и даже консультанты.

Например, на фильме «Терминатор» режиссера Д. Кэмерона арт-продюсер руководил только участком компьютерной графики. Но в процессе съемок объем графики увеличился в четыре раза, и продюсеру пришлось пригласить к себе в помощь пятерых ассистентов.

Иногда арт-продюсер — это консультант-советчик. Он хорошо понимает, какое кино следует делать, но вот чтобы снять самому — не хватает дерзости, а может, и знаний. В профессионализме по отношению к каким-то элементам он может даже превосходить постановщика — в подборе актеров, в раскадровке, в применении комбинированных съемок. Часто арт-продюсер отвечает только за качество сценария.

В каждой стране киноискусство развивалось своеобразно и (Неповторимо. Экономический уровень, историческое прошлое, художественные традиции, быт и обычаи, национальный характер и еще множество других причин формировали законы и правила кинобизнеса.

Помимо некоторых различий в технологии фильмопроизвод-ства предпринимательский кинематограф отводит продюсеру главенствующую роль не только в финансовых и производственных, но и в вопросах идеологии фильма, которая выражена всей совокупностью творческих параметров кинопроизведения. Не режиссер определяет при разработке идеи все главные творческие и производственные параметры будущей постановки, а продюсер. Приглашенные драматург, режиссер и оператор следуют уже проложенным курсом. Те режиссеры, которым это не нравится, сами становятся продюсерами, и к предельно нервной профессии режиссера добавляют ответственность за десятки миллионов долларов и огромный риск. Многих режиссеров продюсерство сделало беднее на целые состояния, но некоторые стали и талантливыми продюсерами — Стивен Спилберг, Роберт Редфорд, Джеймс Кэ-мерон, Джордж Лукас, Роберт Земекис, Клинт Иствуд и др.

Пионером русского кинопредпринимательства был Александр Алексеевич Ханжонков, который родился на Дону 8 августа 1877 г. в семье отставного казачьего офицера.

В 1906 г. основал небольшую торгово-комиссионную контору, которая поставляла на российский рынок фильмы и аппаратуру итальянских, немецких и французских кинопредприятий; За короткий срок, пользуясь долгосрочными кредитами своей заграничной клиентуры, а также привлекая средства из других отраслей промышленности и получая субсидии от московских финансистов, Ханжонков развил крупное по масштабу российского кинорынка акционерное общество «А.А. Ханжонков и К» с капиталом около 2 млн руб. Он, блестяще умел вести дела, заключать выгодные сделки, привлекать финансовых тузов, побеждать конкурентов. Для того чтобы укрепить свое влияние, Ханжонков выпускал даже собственный киножурнал.

Он сам определял тематику и творческое направление своей фирмы, а знание художественных приемов кино позволило ему оборудовать свое киноателье самой передовой техникой того времени. Среди его учеников — П.И. Чардынин, Л.В. Кулешов, В.А. Старевич. Воспитал он и несколько талантливых продюсеров, которым, правда, удалось поработать только до 1917 г.

У Ханжонкова снимались все крупные кинозвезды тех лет: В. Холодная, И. Мозжухин, В. Полонский. А. Ханжонков первым из российских продюсеров занялся производством научно-популярных и мультипликационных фильмов, хотя они не приносили никакого дохода. Акционерное общество «А.А. Ханжонков и К» просуществовало 15 лет и выпустило в прокат более 400 картин.

Наиболее известны выпущенные им фильмы на историческую тематику: «Русская свадьба XVI столетия», «Ермак Тимофеевич — покоритель Сибири», «Царь Иван Васильевич Грозный», «Оборона Севастополя», «1812 год» и др. За постановку нескольких патриотических фильмов Ханжонков дважды был награжден лично царем. Большая часть фильмов представляла мелодрамы, в которых очень популярны были сюжеты адюльтера. Но несмотря на это его фильмы играли весьма важную роль в борьбе с иностранными картинами за отечественный кинорынок.

Другим известным продюсером был Александр Дранков. Профессиональный фотограф, он изучал кинопроизводство и, приобретя съемочную камеру, превратил фотоателье в киноателье.

Летом 1907 г. он пытался снять первый игровой фильм «Борис Годунов», но из этого ничего не получилось. Только в следующем году состоялась премьера небольшой пантомимы «Понизовая вольница» на сюжет популярной песни о Степане Разине — «Из-за острова на стрежень». Сценарий был написан В. Гончаровым, бывшим железнодорожным служащим. Режиссировал актер В. Ромаш-ков. В главной роли атамана снялся Е. Петров-Краевский. Фильм целиком снят на натуре. Снимал сам А. Дранков и начинающий оператор Н. Козловский. По заказу продюсера композитором М.М. Ипполитовым-Ивановым была написана музыкальная увертюра к фильму, ее рассылали вместе с копиями ленты и исполняли в лучших кинотеатрах перед сеансом. «Понизовая вольница» пользовалась огромным успехом у публики и принесла немалый доход.

Оставил А. Дранков в истории культуры и уникальные кадры хроники, запечатлевшей отдельные эпизоды из жизни Л.Н. Толстого и его похороны.

До 1910 г. фильмы в Россию привозились в основном из Европы, поэтому до революции хозяевами кинематографа были не производители, а прокатчики фильмов.

Первая мировая война, как ни странно, привела к росту отечественного кинопроизводства. Людям хотелось как-то отвлечься от окружающей обстановки, к тому же резко сократился Импорт фильмов. Мощное увеличение производства способствовало при-

току новых продюсерских имен, среди которых выделяется М.Н. Алейников. Именно он дал возможность проявить свой талант режиссерам Л.В. Кулешову, В.И. Пудовкину, Б.В. Барнету. Алейников первым сформулировал кредо продюсерства: «У меня не было ни реелания, ни склонности стать сценаристом или режиссером. Иная склонность овладевала мною: организатор, руководитель постановочного процесса, профессия, которой тогда не было в России и которая позднее появится у американцев. Там введут в обиход новое понятие: продюсер. В моем представлении — это человек организационно-творческого профиля, который руководит, как бы сливает в единое целое усилия основных художников коллектива, создающих фильм».

Крупные российские капиталисты благосклонно присматривались к общедоступному зрелищу и положительно оценивали перспективы. Представители театральных профессий, поначалу относившиеся к живым картинам не без снобизма и откровенной иронии, понемногу стали понимать, что рождается новый вид искусства.

В советский период Государственный комитет по кинематографии прежде всего отвечал за идеологию советского кино перед партийным руководством. Этот комитет рассматривал творческие заявки, тщательно работал с авторами над сценариями, он же выделял киностудиям деньга. Режиссер снимал фильм, бдительные цензоры выверяли его идеологический курс, определяли тираж и категорию качества, запускали рекламу. Функции исполнительного продюсера распределялись между тремя директорами: киностудии, творческого объединения и картины. На взгляд непосвященного, директор картины руководил исключительно производством, но это справедливо лишь отчасти. Многих можно было причислять к исполнительным продюсерам, это подтвердилось в 1990-х годах, когда в России возникла эта профессия. Конечно, необходимо учитывать, что профессия «российский продюсер» делает только первые шаги.

К середине последнего десятилетия прошлого века многие директора картин уже зарекомендовали себя вполне достойными исполнительными продюсерами: Эрик Вайсберг, Леонид Верещагин, Михаил Литвак, Александр Литвинов, Александр Михайлов, Владимир Репников, Юрий Романенко и др.

Сегодня помимо директоров картин и бизнесменов в российские продюсеры потянулись и представители творческих профессий (режиссеры, актеры, драматурги). Одни осваивают кинорынок как любой другой, но секреты драматургии, монтажа, режиссуры, от которых и зависят сборы, им пока неведомы; другие, Наоборот, не владеют основами бизнеса.

Анализируя

любой успешный проект, можно заметить,

что профессионализм продюсера — это

опыт и знания вкупе с природным

талантом.

Анализируя

любой успешный проект, можно заметить,

что профессионализм продюсера — это

опыт и знания вкупе с природным

талантом.

Идеальный продюсер должен уметь: предвидеть, рисковать, требовать, мобилизовывать, благодарить, верить, распоряжаться, укрощать, отстаивать, терпеть, считать, экономить, убеждать, вдохновлять, лукавить, иронизировать, уличать, льстить, лавировать...

Продюсер должен уметь:

выбрать тему (оригинальную или экранизации);

обеспечить финансирование;

преобразовать идею в сценарий; •••

составлять бизнес-план;

оформить договор с киностудией;

сформировать съемочную группу;

создать постановочный проект фильма;

определить Стратегию маркетинга;

контролировать текущий материал;

понимать в искусстве монтажа;

отвечать за историческую и фактическую достоверность;

разбираться в проблемах авторского права;

организовывать прокат;

анализировать законченный производством фильм;

оценивать вторичные рынки.

ГЛАВА

3

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДЮСЕРСТВА