- •Измерительные приборы

- •I. Метод отрыва капель.

- •Контрольные вопросы

- •Сборка и настройка простейшего радиоприемника

- •Лабораторная работа №_16__________________ Зачтено___________________________ определение показателя преломления стекла.

- •I. Наблюдение сплошного спектра накаленного металла.

- •II. Наблюдение линейчатых спектров.

I. Наблюдение сплошного спектра накаленного металла.

1. На демонстрационном столе установить электрическую лампочку, присоединить ее к источнику электрической энергии череа реостат и ключ. Цепь замкнуть.

2. Окуляр спектроскопа приблизить к глазу. Щель спектроскопа направить на накаленную нить электрической лампочки. Резкость изображения спектра отрегулировать передвижением линзы за головку винта 4 (рис. 1, б).

3. Рассмотреть спектр при полном накале нити лампы, найти в нем все спектральные цвета.

4. Цепь разомкнуть, зарисовать спектр, сохранив последовательность расположения основных цветов спектра.

5. Приблизить окуляр спектроскопа к глазу и рассмотреть спектр дневного света.

6. Сравнить ранее наблюдаемый спектр со спектром дневного света и сделать вывод.

7. Замкнуть цепь. Продолжать наблюдение спектра накаленного металла, уменьшая накал нити. Следить за уменьшением яркости спектра и постепенным исчезновением его составных цветов.

8. Вывод о результатах наблюдения записать.

II. Наблюдение линейчатых спектров.

1. Зажечь спиртовку. Направить щель спектроскопа на пламя спиртовки и получить яркий, четкий спектр.

2. В пламя спиртовки поочередно ввести асбестовые фитили, пропитанные исследуемыми растворами. Рассмотреть полученные спектры; отметить положение цветных линий спектра для каждого раствора.

3. Спиртовку погасить; наблюдаемые линейчатые спектры зарисовать.

4. Включить люминесцентную лампу в электрическую сеть.

5. Щель спектроскопа направить на лампу и рассмотреть сплошной спектр ее люминофора. Обнаружить на фоне сплошного спектра несколько ярких линий паров ртути (фиолетовую, зеленую, желтую).

6. Лампу выключить, линейчатый спектр паров ртути зарисовать.

7. Откинуть планку прибора ПЗСТ, нажав кнопку 4 вверх (см. рис. 2). Установить поочередно спектральные трубки в приборе, соблюдая направление, указанное на рисунке стрелками. При этом острый выступ на трубке развернуть в сторону кожуха. Планку закрыть.

8. Подключить прибор к источнику электрической энергии, соблюдая полярность.

Лабораторная работа №_19_________________________ Зачтено _______________________________

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ И ОПТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ЛИНЗЫ

Теория. Главным фокусным расстоянием линзы называется расстояние от оптического центра линзы до ее главного фокуса. Оптическая сила линзы D есть величина, обратная фокусному расстоянию:

D=1/F.

Оптическая сила характеризует преломляющую способность линзы и выражается в диоптриях. За 1 дптр принята оптическая сила линзы, фокусное расстояние которой равно 1 м. Оптическая сила вогнутых линз отрицательна. Главное фокусное расстояние F, расстояние от оптического центра линзы до предмета d и до его изображения f связаны формулой 1/F=1/d -1/f.

Главное фокусное расстояние и оптическую силу линзы можно определить опытным путем.

Оборудование. 1. Двояковыпуклая линза. 2. Электрическая лампочка на подставке с колпачком (при отсутствии лампочки может быть использована свеча). 3. Источник электрической энергии для

п итания

электрической лампочки. 4. Экран. 5.

Метровая линейка. 6. Соединительные

провода. 7. Ключ.

итания

электрической лампочки. 4. Экран. 5.

Метровая линейка. 6. Соединительные

провода. 7. Ключ.

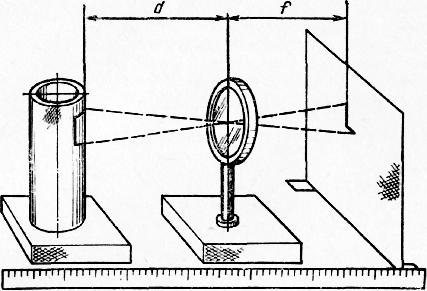

Порядок выполнения работы. 1. Расположить источник света, линзу и экран вдоль метровой линейки, как показано на рис..

2. Плавно передвигая линзу, получить на экране четкое изобра-

жение прорези в колпачке (или пламени, если опыт проводить со свечой): а) увеличенное; б) уменьшенное; в) равное.

3. Во всех трех случаях измерить расстояния и d и f.

4. Производя подстановку измеренных величин в формулу тонкой линзы, определить главное фокусное расстояние, а затем и оптическую силу линзы.

5. Результаты измерений и вычислений записать в табл.

Таблица

№ опыта |

Изображение |

Расстояние от предмета до линзы , d м. |

Расстояние от изображения до линзы f м. |

Главное фокусное расстояние F, м |

Оптическая сила линзы D, дптр |

Среднее значение оитической силы D дптр |

Абсолютная погре ность ΔD, дптр |

Средняя абсолютн погрешность Dср. дптр |

Относительная пог решность ε =[D-Dср]*100%/D |

1 |

Увеличенное |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

Уменьшенное |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

Равное |

|

|

|

|

|

|

|

|

6. Определить абсолютную и относительную погрешности измерений.

7. Направить линзу на Солнце и, получив на экране фокус солнечных лучей, измерить фокусные расстояния линзы с обеих сторон, определить среднее значение фокусного расстояния и сравнить его с вычисленным ранее.

Дополнительное задание. 1. Установить лампочку на произвольном расстоянии от линзы, измерить его и. зная F, вычислить расстояние {, на котором должно находиться изображение. Полученный числовой результат проверьте на опыте.

2. Проверить получение четкого изображения предмета на экране при условии f = d=2F.

Методические указания. 1. Лампочку целесообразнее взять на 6 В. Вместо колпачка с прорезью можно использовать экран со щелью. Приборы следует установить так, чтобы свет от окон не падал на ту поверхность экрана, где получается изображение.

Контрольные вопросы. 1. Изменится ли изображение предмета на экране, если половину линзы закрыть светонепроницаемой бумагой?

2. Определить главное фокусное расстояние линз, оптическая сила которых равна 131/3— и 16,6 дптр.

3. Где относительно линзы следует поместить предмет, чтобы получилось мнимое изображение?

4. Может ли собирающая линза рассеивать лучи?

5. Главное фокусное расстояние тонкой собирающей линзы можно вычислить по формуле 1/F=(n—1) *(1/R1+1/R2). Определить F, если n =1,5; R1 = 4 см; R2=6 см; R1 и R2— радиусы кривизны поверхностей линзы; п — коэффициент преломления материала линзы.

6. Предмет удален от оптического центра собирающей линзы на 40 см. На экране получилось действительное, равное изображение предмета. Чему равны главное фокусное расстояние и оптическая сила линзы?