- •Измерительные приборы

- •I. Метод отрыва капель.

- •Контрольные вопросы

- •Сборка и настройка простейшего радиоприемника

- •Лабораторная работа №_16__________________ Зачтено___________________________ определение показателя преломления стекла.

- •I. Наблюдение сплошного спектра накаленного металла.

- •II. Наблюдение линейчатых спектров.

Контрольные вопросы

Что такое температурный коэффициент сопротивления? В каких единицах он измеряется?

Как зависит сопротивление проводника от температуры?

Как эту зависимость можно представить графически?

Как выглядит график зависимости сопротивления проводников от температуры?

Лабораторная работа № 9________ Зачтено ________________

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МОЩНОСТИ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ, ОТ НАПРЯЖЕНИЯ

НА ЕЕ ЗАЖИМАХ

Теория. При замыкании электрической цепи на ее участке с сопротивлением R, током I, напряжением на концах U производится работа А: А=IUt = I2R = U2/t.

Величина, равная отношению работы тока ко времени, за которое она совершается, называется мощностью Р: Р = A/t. Следовательно :,Р=IU=I2R=U2/R. (1)

Анализ выражения (1) убеждает нас в том, что Р — функция двух переменных. Зависимость Р от U можно исследовать экспериментально.

О борудование.

1. Электрическая лампа. 2. Источник

постоянного

напряжения на 36 В. 3. Реостат ползунковый.

4. Амперметр. 5.

Вольтметр. 6. Омметр. 7. Ключ. 8.

Соединительные провода. 9.

Миллиметровая бумага.

борудование.

1. Электрическая лампа. 2. Источник

постоянного

напряжения на 36 В. 3. Реостат ползунковый.

4. Амперметр. 5.

Вольтметр. 6. Омметр. 7. Ключ. 8.

Соединительные провода. 9.

Миллиметровая бумага.

Порядок выполнения работы

1. Определить цену деления шкалы измерительных приборов.

2.Омметром измерить сопротивление нити лампы при комнатной температуре.

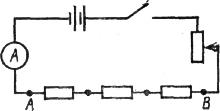

3.Составить электрическую цепь по схеме, изображенной на рис. , соблюдая полярность приборов.

4.После проверки цепи преподавателем ключ замкнуть. С помощью реостата установить наименьшее значение напряжения. Снять показания измерительных приборов.

Постепенно выводя реостат, снять 6-8 раз показания амперметра и вольтметра.

Для каждого значения напряжения определить мощность Р=IU, потребляемую лампой, сопротивление Rt=U/I нити накала и температуру Т=(Rt—R0)/(R0а.) ее накала.

Учитывая небольшую погрешность, сопротивление лампы при комнатной температуре принять за Rо. Значение ά — температурного коэффициента сопротивления вольфрама — взять из таблицы

7. Результаты измерений и вычислений записать в табл. 1.

Номер опыта |

Напряжение на зажимах лампы U, в |

Сила тока в лампе I А |

Мощность, потребляемая лампой, Р, Вт |

Сопротивление нити накала лампы К, Ом |

Температура накала Т, К |

1 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

8. На миллиметровой бумаге построить графики зависимости: а) мощности, потребляемой лампой, от напряжения на ее зажимах; б) сопротивления нити накала лампы от ее температуры. По оси ординат откладывать соответственно мощность и сопротивление, по оси абсцисс — напряжение и температуру.

9. Проанализировать 1-й график и сделать вывод.

Контрольные вопросы.

Каков физический смысл напряжения на участке электрической цепи?Какие способы определения мощности тока вам известны?

Лампы, 200-ваттная и 60-ваттная, рассчитаны на одно напряжение. Сопротивление какой лампы больше? Во сколько раз?

Какое количество электроприборов одинаковой мощности (100 Вт) может быть включено в электрическую цепь напряжением 220 В при номинальной силе тока в предохранителе (для этой цепи) 5 А?

Какова максимальная мощность электрических станций в России?

Лабораторная работа №__10______________________________ Зачтено_________________________________

ПРОВЕРКА ЗАКОНОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО И ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ

Т

еория.

Потребители

электрической энергии — электрические

лампочки, электронагревательные приборы,

провода и т. п. — обладают определенным

сопротивлением, поэтому их часто называют

«проводниками» или резисторами. Обычно

электрическая цепь состоит из

нескольких резисторов, соединенных

последовательно, параллельно или

смешанно. Для простоты расчета

электрических цепей все резисторы

мысленно заменяют одним, при включении

которого режим цепи не нарушился бы, т.

е. и сила тока и напряжение остались

бы прежними. Сопротивление этого

резистора называют эквивалентным

общему сопротивлению нескольких

резисторов, образующих цепь.

еория.

Потребители

электрической энергии — электрические

лампочки, электронагревательные приборы,

провода и т. п. — обладают определенным

сопротивлением, поэтому их часто называют

«проводниками» или резисторами. Обычно

электрическая цепь состоит из

нескольких резисторов, соединенных

последовательно, параллельно или

смешанно. Для простоты расчета

электрических цепей все резисторы

мысленно заменяют одним, при включении

которого режим цепи не нарушился бы, т.

е. и сила тока и напряжение остались

бы прежними. Сопротивление этого

резистора называют эквивалентным

общему сопротивлению нескольких

резисторов, образующих цепь.

Оборудование. 1. Источник электрической энергии. 2. Резисторы (проволочные спирали на панелях с клеммами. Сопротивление каждого резистора указано на панели). 3. Амперметр постоянного тока. 4. Вольтметр постоянного тока. 5. Реостат ползунковый. 6. Ключ. 7. Соединительные провода.

Порядок выполнения работы.

|

Сопротивление, Ом |

Напряжение, В |

Сила тока, А |

|||||||||

Номер опыта |

R1 |

R2 |

R3 |

Rэкв |

U1 |

U2 |

U3 |

Uэкв |

I1 |

I2 |

I3 |

Iэкв |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

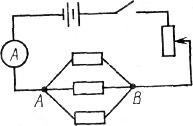

II. Параллельное соединение резисторов. 1. Составить электрическую цепь по схеме, изображенной на рис.2. 2. После проверки преподавателем цепь замкнуть, с помощью реостата установить силу тока в цепи 1,5—2 А. 3. Переключить амперметр из магистрали в ту или иную ветвь и измерить силу тока в каждом резисторе. Проверить соотношение I =I1 +I2 +Iз и сделать вывод. 4. Измерить напряжение на участке АВ и определить эквивалентное сопротивление: R = UAB/1. 5. Проверить справедливость формулы l/Rэкв= l/R1+l/R2+l/R3 и сделать вывод. 6. Результаты измерений и вычислений записать в табл.

Номер опыта |

Сопротивление, Ом |

Напряжение UAB, B |

Сила тока, А |

||||||

R1 |

R2 |

R3 |

RЭКВ |

I1 |

I2 |

I3 |

Iобщ |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Контрольные вопросы. 1. Восемь резисторов соединили по два последовательно в четыре параллельные ветви. Начертить схему соединения.

2. Учащийся при измерении напряжения на лампочке включил по ошибке амперметр вместо вольтметра. Что при этом произойдет?

3. Изменится ли показание вольтметра , если в участок, состоящий из нескольких параллельно соединенных резисторов, добавить еще один?

4. Что изменилось на данном участке цепи, если включенный последовательно с ним амперметр показал увеличение силы тока?

5 Как включены 10 ламп для освещения трамвайного вагона, рассчитанных на напряжение 120 В? Напряжение в трамвайной сети 600 В.

Лабораторная работа №11____ Зачтено _________________ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЭКВИВАЛЕНТА МЕДИ

Т еория.

Процесс, при котором молекулы солей,

кислот и щелочей

при растворении в воде или других

растворителях распадаются

на заряженные частицы (ионы), называется

электролитической диссоциацией;

получившийся при этом раствор с

положительными

и отрицательными ионами называется

электролитом. Если

в сосуд с электролитом поместить пластины

(электроды), соединенные

с зажимами источника тока (создать в

электролите электрическое

поле), то положительные ионы будут

двигаться к катоду,

а отрицательные — к аноду. У электродов

происходят окислительно-восстановительные

реакции, при этом на электродах выделяются

вещества — продукты реакции. Для

электролиза справедлив закон Фарадея:

масса выделившегося

вещества на электроде прямо пропорциональна

заряду Q,

прошедшему

через электролит: m=kQ,

или

m=kIt,

где k

—

электрохимический эквивалент—количество

вещества, выделенное

при прохождении через электролит 1 Кл

электричества.

Для каждого вещества значение

k

есть постоянная величина.

еория.

Процесс, при котором молекулы солей,

кислот и щелочей

при растворении в воде или других

растворителях распадаются

на заряженные частицы (ионы), называется

электролитической диссоциацией;

получившийся при этом раствор с

положительными

и отрицательными ионами называется

электролитом. Если

в сосуд с электролитом поместить пластины

(электроды), соединенные

с зажимами источника тока (создать в

электролите электрическое

поле), то положительные ионы будут

двигаться к катоду,

а отрицательные — к аноду. У электродов

происходят окислительно-восстановительные

реакции, при этом на электродах выделяются

вещества — продукты реакции. Для

электролиза справедлив закон Фарадея:

масса выделившегося

вещества на электроде прямо пропорциональна

заряду Q,

прошедшему

через электролит: m=kQ,

или

m=kIt,

где k

—

электрохимический эквивалент—количество

вещества, выделенное

при прохождении через электролит 1 Кл

электричества.

Для каждого вещества значение

k

есть постоянная величина.

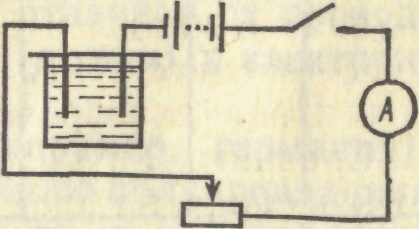

Измерив силу тока в цепи, составленной по схеме на рис1., время его прохождения и массу выделившегося на катоде вещества, можно определить электрохимический эквивалент из первого закона Фарадея: k = m/(It).

Оборудование. 1. Весы с разновесом. 2. Амперметр. 3. Часы. 4. Вентилятор настольный или электроплитка 5. Источник электрической энергии (выпрямитель ВС-4-12 или батарея аккумуляторов). 6. Реостат. 7. Ключ. 8. Медные пластины (2 шт.). 9. Соединительные провода. 10. Электролитическая ванна с раствором медного купороса. 11. Наждачная бумага.

Порядок выполнения работы.

Тщательно очистить поверхность медной пластины наждачной бумагой и взвесить эту пластину с максимально возможной точностью.

Собрать электрическую цепь по схеме, изображенной на рис. 1. Взвешенную пластинку соединить с отрицательным полюсом источника электрической энергии.

После проверки цепи преподавателем заметить время по часам с секундной стрелкой, замкнуть ключ. Быстро установить реостатом силу тока 1 -2А. Пользуясь реостатом, поддерживать силу тока неизменной на протяжении всего опыта.

Через 8-10 мин цепь разомкнуть. Пластину, служившую в опыте катодом, вынуть, осторожно ополоснуть водой, высушить перед вентилятором или электроплиткой, тщательно взвесить и

определить массу выделившейся меди.

По результатам измерений определить электрохимический эквивалент меди.

Сравнить найденное значение электрохимического эквивалента меди с табличным и определить относительную погрешность измерения.

Результаты измерений и вычислений записать в табл. 1..

Таблица 1.

Масса катода до опыта m1, |

Масса катода после опыта m2 |

Масса меди, отложившейся на катоде, т, кг |

Сила тока , IА |

Время пропускания тока t с |

Электрохимический эквивалент k, кг/Кл |

Табличное значение электрохимического эквивалента kта6, кг/Кл |

Относительная погрешность δ=[(k-kтаб)/kтаб] *100% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Методические рекомендации.

1. Медные пластины со временем покрываются налетом оксида меди, который относится к ядовитым веществам, поэтому в процессе выполнения работы необходимо соблюдать предосторожность: бумагу, на которой очищается пластинка, следует аккуратно свернуть, нельзя сдувать со столов порошок, образовавшийся при очистке пластин.

Пальцами касаться очищенных пластин нельзя.

После эксперимента электроды, вынутые из раствора, необходимо тщательно промыть (3—5 мин) в проточной воде.

Необходимо помнить, что большой ток в цепи не даст хороших результатов: налет меди на пластине может отслаиваться и выпадать в осадок.

Контрольные вопросы.

Почему молекулы соли, кислоты и щелочи в воде распадаются на ионы?

Почему с повышением температуры сопротивление электролита уменьшается?

Будет ли происходить электролитическая диссоциация в условиях космического полета?

При каких условиях концентрация электролита в процессе электролиза остается постоянной? Меняется?

Как следует поступить, если по ошибке при выполнении опыта взвешенная пластинка была соединена с положительным полюсом источника тока?

Как поступают, когда необходимо к угольному электроду припаять провод?

Лабораторная работа №12________________________________Зачтено________________________________

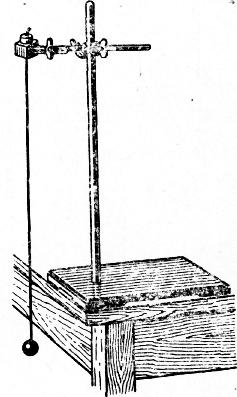

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА

Теория. Математическим маятником называется материальная точка, подвешенная на невесомой и нерастяжимой нити. Моделью такого маятника может служить шарик, подвешенный на длинной нити. На основании многочисленных опытов установлены законы колебания математического маятника: 1. Период колебаний не зависит ,от массы маятника и амплитуды его колебаний, если угол размаха не превышает 6°. 2. Период колебаний математического маятника прямо пропорционален корню квадратному из длины нити и обратно пропорционален корню квадратному из ускорения свободного падения:

T

=

2π√l/g

=

2π√l/g

Из этой формулы можно найти ускорение свободного падения.

Оборудование. 1. Штатив с держателем. 2. Шарик с нитью длиной не менее 1 м. 3. Пробка с прорезью в боковой поверхности. 4. Метровая линейка. 5. Секундомер.

Порядок выполнения работы. 1. Поместить штатив с держателем на край стола.

2. Укрепить свободный конец нити шарика в прорези пробки и зажать пробку в держателе (рис.).

3. Измерить длину нити до центра шарика линейкой.

4. Отклонить шарик на небольшой угол и отпустить. По секундомеру определить .время t, за которое маятник совершит п полных колебаний, например 50.

Вычислить период полного колебания маятника: T= t/n.

6. Используя формулу периода колебаний математического маятника, вычислить ускорение свободного падения.

7. Опыт повторить 2—3 раза, меняя длину маятника (протягивая нить через пробку) и число полных колебаний его.

8. Определить среднее значение gср и найти относительную погрешность.

9. Результат измерений и вычислений записать в табл.

10. Сравнить результат опыта с табличным значением ускорения свободного падения для данной географической

широты.

Номер опыта |

Длина нити l,м. |

Диаметр шарика d, м |

Длина маятника l, м. |

Число полных колебаний ,п. |

Время полных колебаний t,с. |

Период полного колебания Т, с. |

Ускорение свободно го падения g, м/с.2 |

Среднее значение ускорения свободн падения g м/с.2 |

Относительная погрешность δ = [g- gср]*100%/gср |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Методические указания. 1. В работе можно использовать свинцовый или стальной шарик диаметром 1—4,5 см.

2. Длину нити измерять от нижнего края пробки до шарика, длину маятника — от нижнего края пробки до центра тяжести шарика.

3. Если нет секундомера, можно воспользоваться любым метрономом или часами с секундной стрелкой.

4. При измерении периода колебаний определить время как можно большего числа колебаний.

Контрольные вопросы. 1. Вместо шарика к нити прикреплена воронка, наполненная песком. Изменится ли ускорение свободного падения, если в процессе колебаний из воронки будет высыпаться песок?

2. Можно ли пользоваться маятниковыми часами в условиях невесомости?

3. В каких положениях действующая на шарик возвращающая сила будет максимальна? равна нулю?

4. Наибольшая скорость у шарика в момент, когда он проходит положение равновесия. Каким по модулю и направлению при этом будет ускорение шарика?

5. Наблюдая за движением шарика в течение одного периода, ответьте на вопрос: будет ли оно равноускоренным?

Лабораторная работа №13_____________________________ Зачтено________________________________

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОГРАФА

Оборудование: 1) осциллограф лабораторный ЛО-70 или ОМШ; 2) трансформатор лабораторный; 3) панель с однопериодным выпрямителем; 4) панель с двухполупериодным выпрямителем; 5) резистор сопротивлением 1 кОм; 6) батарея конденсаторов БК-58; 7) камертон «ля» на резонаторном ящике с резиновым молоточком; 8) телефон головной; 9) комплект проводов соединительных.

Содержание и метод выполнения работы

Электронный осциллограф — это сложный универсальный измерительный прибор, при помощи которого можно наблюдать графики переменного тока и напряжения и исследовать различные колебательные процессы. Осциллограф позволяет измерять напряжение, силу тока, частоту, разность фаз переменных токов. Основными частями осциллографа являются: электроннолучевая трубка, усилители вертикального и горизонтального отклонения луча, блок питания. Электроннолучевая трубка позволяет получить узкий сфокусированный пучок электронов. По пути к экрану он проходит между двумя парами пластин, из которых одна расположена вертикально и отклоняет пучок в горизонтальном направлении, а вторая — горизонтально и отклоняет его в вертикальном направлении. На горизонтально отклоняющие пластины подается пилообразное напряжение от генератора развертки. Под действием этого напряжения луч движется горизонтально равномерно в одну сторону, а затем почти мгновенно возвращается назад. Этот процесс повторяется многократно. На вертикально отклоняющие пластины через усилитель вертикального отклонения луча подается исследуемое напряжение. Попадая на экран, покрытый люминофором, электронный луч, двигаясь под действием обеих пар пластин, вычерчивает на экране трубки график исследуемого процесса. Этот график называется осциллограммой. В данной работе следует ознакомиться с органами управления осциллографа, научиться получать на экране осциллограммы переменных токов промышленной и звуковой частот и пульсирующих токов.

Порядок выполнения работ

Задание 1 .Знакомство с осциллографом и органами его управления

Осциллограф лабораторный учебный Н3013 (рис. 1) обеспечивает наблюдение периодических сигналов в диапазоне частот от 0 до 10 кГц и амплитудой от 20 мВ до 50 В.

Заземлите корпус осциллографа.

Установите органы управления в следующие положения: ручку «Яркость» - против часовой стрелки до отказа; ручку «Фокус»-в среднее положение; ручки усиления каналов «X» и «У» - против часовой стрелки до отказа; ручки вертикального и горизонтального перемещения луча - в среднее положение; ручку «Частота» - в среднее положение; кнопки «Разв.», «Синхр.», «1 Гц- 10 кГц» отпущены.

Соедините кабель питания прибора с сетью питания и включите тумблер «Сеть».

Через 2—3 мин после включения, поворачивая ручку «Яркость», наблюдайте за изменением яркости светящегося пятна, а поворачивая ручку «Фокус» — за изменением его диаметра. Предупреждение. Яркую неподвижную точку не рекомендуется долго держать на экране, так как концентрация электронов в одном и том же месте экрана вызывает разогревание и испарение люминофора. Поэтому без необходимости ручку «Яркость» вправо до упора не поворачивайте. Медленно вращая ручку горизонтального и вертикального перемещения луча, наблюдайте за его движением. Установите световое пятно в центре экрана. Нажмите кнопки «Разв.» и «1 Гц—10 кГц». Поверните ручку усиления канала «X» по часовой стрелке. Наблюдайте за движением луча. Горизонтальное отклонение луча регулируйте ручкой усиления канала «X». Вращая ручку «Частота» по и против часовой стрелки, наблюдайте различное время развертки.

Задание 2 Наблюдение осциллограмм звуковых колебаний

Ко входу «У» осциллографа подключите головной телефон. Ударьте по камертону резиновым молоточком. Поднесите телефон к резонатору камертона. Ручкой «Частота» подберите такую частоту развертки, при которой на экране было бы видно несколько периодов синусоидальных колебаний. Чтобы осциллограмма не смещалась в горизонтальном направлении, нажмите кнопку «Синхр.». Опыт повторите несколько раз и наблюдайте, как меняется амплитуда колебаний луча с течением времени. Перед телефоном произнесите громко несколько слов и наблюдайте осциллограмму. Объясните отличие осциллограмм, полученных от звучащего камертона и человеческой речи.

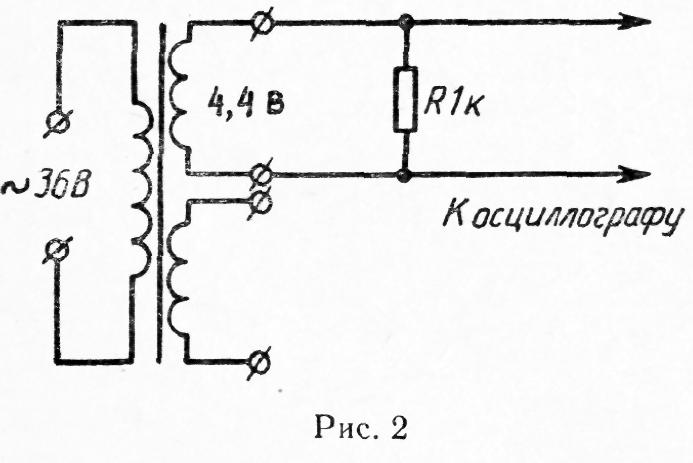

Задание 3 Наблюдение осциллограммы напряжения переменного тока

1. Ознакомьтесь с устройством школьного трансформатора и схемой соединения его секций.

2 .

К

зажимам с обозначением «4,4 В» вторичной

катушки трансформатора

присоедините резистор на 1000 Ом. Для

исследования

напряжения на нем подключите резистор

к входу «У»

осциллографа

(рис. 2). Трансформатор установите подальше

от осциллографа.

.

К

зажимам с обозначением «4,4 В» вторичной

катушки трансформатора

присоедините резистор на 1000 Ом. Для

исследования

напряжения на нем подключите резистор

к входу «У»

осциллографа

(рис. 2). Трансформатор установите подальше

от осциллографа.

3. После разрешения учителя включите осциллограф в сеть. Первичную обмотку трансформатора соедините с источником (U = 36 В). Наблюдайте за вертикальными колебаниями луча. Ручкой «У» изменяйте вертикальное отклонение. Нажмите на кнопки «Разв.» и «1 Гц—10 кГц», а ручкой«Частота» подберите такую частоту развертки, чтобы на экране образовались один или несколько периодов синусоиды. Нажмите на кнопку «Синхр.» и ручкой «Частота» добейтесь стабильности осциллограммы. Зарисуйте полученную осциллограмму, а затем выключите осциллограф и трансформатор.

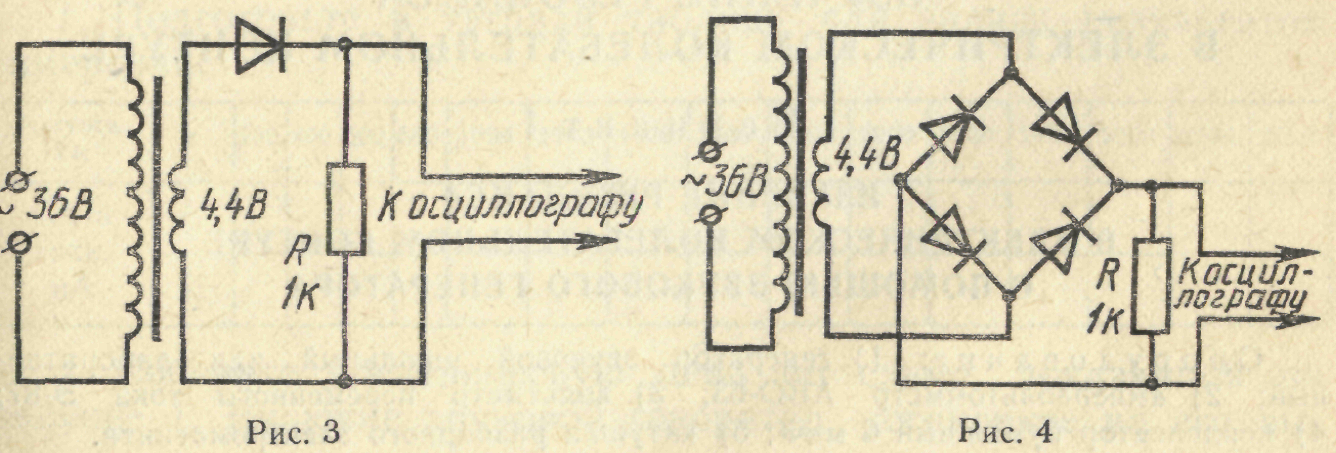

Дополнительное задание1.Наблюдение осциллограмм напряжений при однополупериодном и двухполупериодном выпрямлении переменного тока.

1. Соберите электрическую цепь по схеме, изображенной на рисунке 3. Для этого вторичную катушку трансформатора подсоедините к входу панели с однополупериодным выпрямителем. Выход выпрямителя подключите ко входу «У» осциллографа. Наблюдайте осциллограмму выпрямленного напряжения. Если на осциллограмме наблюдаются отрицательные полуволны, поменяйте между собой провода на входе «У». Зарисуйте осциллограмму.

2. Параллельно выходу однополупериодного выпрямителя подключите батарею конденсаторов. Увеличивая емкость, наблюдайте сглаживание пульсаций. Зарисуйте осциллограммы.

3. Вместо

панели с однополупериодным

выпрямителем подключите

к осциллографу панель с выпрямителем,

собранным по

мостиковой схеме (рис. 4). Зарисуйте

осциллограммы. Вновь подключите

батарею конденсаторов и наблюдайте

сглаживание пульсаций.

Разберите схему.

Контрольные вопросы

Какие осциллограммы (тока или напряжения) вы наблюдали на экране осциллографа при выполнении заданий?

От чего зависит число установившихся периодов синусоид напряжения на экране?

Почему в работе следует располагать трансформатор не очень близко от осциллографа?

Почему включение конденсатора приводит к сглаживанию пульсаций?

Почему телефон может выполнять функцию микрофона?

Лабораторная работа №14_____________________________ Зачтено________________________________

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ТРАНСФОРМАТОРА И ИЗМЕРЕНИЕ ЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ

Оборудование: 1) трансформатор лабораторный; 2) ампервольтомметр АВО-63; 3) реостат ползунковый РПШ-2; 4) ключ замыкания тока — 2 шт.; 5) комплект проводов соединительных.

Содержание и метод выполнения работы

![]() Трансформатор

преобразует переменный ток одного

напряжения в переменный ток другого

напряжения при неизменной часто-

те. Он состоит из замкнутого сердечника,

изготовленного из специальной

листовой трансформаторной стали, на

котором располагаются

две катушки (их называют обмотками) с

разным числом

витков из медной проволоки. Одна из

обмоток, называемая

первичной, подключается к источнику

переменного напряжения.

Устройства, потребляющие электроэнергию,

подключаются ко

вторичной обмотке, их может быть

несколько. Если

первичную обмотку подключить к источнику

переменного

напряжения, а вторичную оставить

разомкнутой (этот режим работы

называют холостым ходом трансформатора),

то в первичной

обмотке появится слабый ток, создающий

в сердечнике переменный

магнитный поток. Этот поток наводит, в

каждом витке обмоток

одинаковую ЭДС, поэтому ЭДС индукции

в каждой обмотке

будет прямо пропорциональна числу

витков в этой обмотке,

т. е.

Трансформатор

преобразует переменный ток одного

напряжения в переменный ток другого

напряжения при неизменной часто-

те. Он состоит из замкнутого сердечника,

изготовленного из специальной

листовой трансформаторной стали, на

котором располагаются

две катушки (их называют обмотками) с

разным числом

витков из медной проволоки. Одна из

обмоток, называемая

первичной, подключается к источнику

переменного напряжения.

Устройства, потребляющие электроэнергию,

подключаются ко

вторичной обмотке, их может быть

несколько. Если

первичную обмотку подключить к источнику

переменного

напряжения, а вторичную оставить

разомкнутой (этот режим работы

называют холостым ходом трансформатора),

то в первичной

обмотке появится слабый ток, создающий

в сердечнике переменный

магнитный поток. Этот поток наводит, в

каждом витке обмоток

одинаковую ЭДС, поэтому ЭДС индукции

в каждой обмотке

будет прямо пропорциональна числу

витков в этой обмотке,

т. е.

При

разомкнутой вторичной обмотке напряжение

на ее зажимах

U2

будет

равно наводимой в ней ЭДС ﻉ1.

В

первичной обмотке

ЭДС &\

по

числовому значению мало отличается от

подводимого

к этой обмотке напряжения U1

практически

их можно

считать равными, поэтому

![]() ,где

K—

коэффициент трансформации. Если вторичных

обмоток несколько,

то коэффициент трансформации для каждой

из них рассчитывается

аналогично. Если во вторичную цепь

трансформатора включить нагрузку, то

во вторичной обмотке возникнет ток.

Этот ток создает магнитный

поток, который, согласно правилу Ленца,

должен уменьшить

изменение магнитного потока в сердечнике,

что, в свою очередь, приведет к уменьшению

ЭДС индукции в первичной обмотке.

Но эта ЭДС равна напряжению, приложенному

к первичной

обмотке, поэтому ток в первичной обмотке

должен возрасти,

восстанавливая начальное изменение

магнитного потока.

При этом увеличивается мощность,

потребляемая трансформатором

от сети. При

выполнении работы следует изучить

устройство трансформатора,

включить его в сеть переменного тока

(36 или 42 В). В

режиме холостого хода измерить напряжение

на обмотках и

вычислить коэффициент трансформации,

а при работе трансформатора

«под нагрузкой» установить связь между

токами и напряжениями в обмотках.

,где

K—

коэффициент трансформации. Если вторичных

обмоток несколько,

то коэффициент трансформации для каждой

из них рассчитывается

аналогично. Если во вторичную цепь

трансформатора включить нагрузку, то

во вторичной обмотке возникнет ток.

Этот ток создает магнитный

поток, который, согласно правилу Ленца,

должен уменьшить

изменение магнитного потока в сердечнике,

что, в свою очередь, приведет к уменьшению

ЭДС индукции в первичной обмотке.

Но эта ЭДС равна напряжению, приложенному

к первичной

обмотке, поэтому ток в первичной обмотке

должен возрасти,

восстанавливая начальное изменение

магнитного потока.

При этом увеличивается мощность,

потребляемая трансформатором

от сети. При

выполнении работы следует изучить

устройство трансформатора,

включить его в сеть переменного тока

(36 или 42 В). В

режиме холостого хода измерить напряжение

на обмотках и

вычислить коэффициент трансформации,

а при работе трансформатора

«под нагрузкой» установить связь между

токами и напряжениями в обмотках.

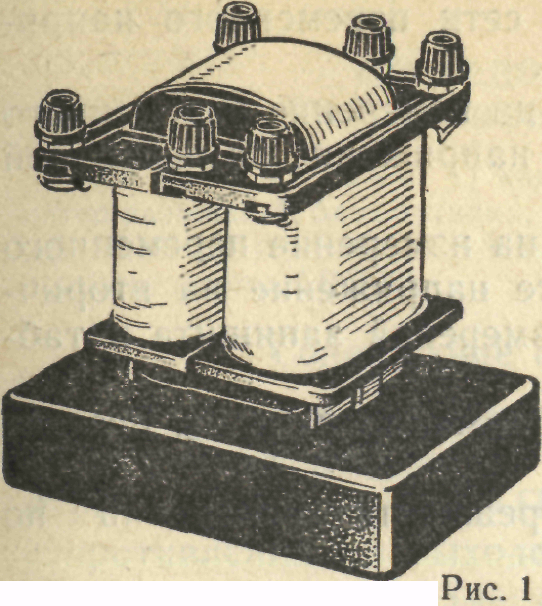

Д ля

выполнения работы применяется лабораторный

разборный

трансформатор (рис. 1),

рассчитанный на включение в сеть

переменного

напряжения 36 или 42 В частотой 50 Гц.

Трансформатор

состоит из двух катушек и сердечника.

Сердечник состоит из двух

половин, которые вставляют в катушки и

с помощью скобы

закрепляют на основании (рис. 2).

ля

выполнения работы применяется лабораторный

разборный

трансформатор (рис. 1),

рассчитанный на включение в сеть

переменного

напряжения 36 или 42 В частотой 50 Гц.

Трансформатор

состоит из двух катушек и сердечника.

Сердечник состоит из двух

половин, которые вставляют в катушки и

с помощью скобы

закрепляют на основании (рис. 2).

Порядок выполнения работы

Задание 1 Изучение устройства трансформатора

1. .Рассмотрите устройство трансформатора. Определите первичную обмотку (клеммы с надписью: 36 или 42 В) и две вторичных (клеммы 2,2 и 4,4 В).

2. Начертите электрическую схему трансформатора.

3. Разберите трансформатор. Для этого поверните его основанием вверх и открутите две гайки крепления скобы. Выньте сердечник и рассмотрите его устройство.

4. Соберите трансформатор. Для этого вставьте сердечник со скобой в катушки, установите трансформатор на основание и закрепите его гайками.

Задание 2Измерение коэффициента трансформации

1. Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и вычислений:

№ опыта |

I1, A |

U1, B |

U2, B |

I3, A |

U3 , В |

К1 |

К2 |

||||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

2 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

3 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

4 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

Подсоедините трансформатор к сети переменного напряжения (36 или 42 В) и замкните цепь.

Переключите ампервольтомметр на измерение переменного напряжения (предел 50 В) и измерьте напряжение на первичной обмотке U1.

Переключите ампервольтомметр на измерение переменного напряжения (предел 10 В) и измерьте напряжение на вторичных обмотках U2 и U3 Результаты измерений запишите в таблицу.

Вычислите коэффициенты трансформации К1\ и К2. Результаты вычислений запишите в таблицу.

Дополнительное задание.Исследование зависимости между токами и напряжениями в обмотках трансформатора

Во вторичную цепь (обмотка 4,4 В) включите через ключ реостат.

Переключите ампервольтомметр на измерение силы переменного тока (предел 500 мА) и измерьте им силу тока Iз во вторичной обмотке, предварительно убедившись в том, что реостат полностью введен. Отключите трансформатор от сети.

Переключите ампервольтомметр на предел 50 мА, включите его в первичную цепь и измерьте силу тока в первичной обмотке I1.

Измерьте напряжения на первичной и вторичной обмотках U1 и Uз. Результаты измерений запишите в таблицу.

Вычислите отношения I3/I1 и U1/U2 и сравните их.

Опыт повторите 2—3 раза. Каждый раз передвигайте движок реостата так, чтобы сила тока увеличивалась на 30—50 мА.

На основе результатов всех опытов сделайте заключение.

Контрольные вопросы

Какой трансформатор называют повышающим и какой — понижающим?

Изменяет ли трансформатор частоту преобразуемого переменного тока?

Почему сердечник трансформатора собирают из отдельных пластин?

Почему мощность, потребляемая от вторичной обмотки, меньше мощности, подводимой к первичной обмотке?

Лабораторная работа №_15_____________________ Зачтено:_____________________________