- •Измерительные приборы

- •I. Метод отрыва капель.

- •Контрольные вопросы

- •Сборка и настройка простейшего радиоприемника

- •Лабораторная работа №_16__________________ Зачтено___________________________ определение показателя преломления стекла.

- •I. Наблюдение сплошного спектра накаленного металла.

- •II. Наблюдение линейчатых спектров.

I. Метод отрыва капель.

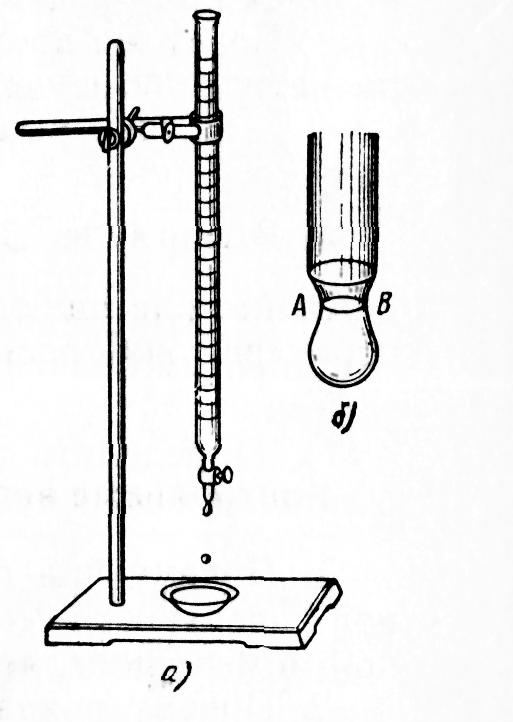

Опыт осуществляют с бюреткой, в которой находится исследуемая жидкость (рис. 1, а). Открывают кран бюретки так, чтобы из бюретки медленно падали капли. Перед моментом отрыва капли сила тяжести ее Р=mкg равна силе поверхностного натяжения, граница свободной поверхности — окружность шейки капли (АВ на рис. 1, б). Следовательно, Р=mкg; l=πdш.к; σ =mкg/(πdш.к.). Опыт показывает, что dш.к.= 0,9dб, где dб — диаметр канала узкого конца бюретки.

Оборудование.

1. Бюретка с краном. 2. Весы

учебные с разновесом. 3. Сосуд с водой.

4.

Сосуд для сбора капель. 5. Микрометр. 6.

Набор игл.

Оборудование.

1. Бюретка с краном. 2. Весы

учебные с разновесом. 3. Сосуд с водой.

4.

Сосуд для сбора капель. 5. Микрометр. 6.

Набор игл.

Порядок выполнения работы.

1. Собрать установку по рис. 10, а и наполнить бюретку водой.

Рис. 1

Измерить диаметр канала узкого конца бюретки. Для этого ввести до упора в канал бюретки иглу соответствующей толщины, заметить то место, до которого она вошла, и микрометром измерить диаметр иглы в отмеченном месте. Измерения микрометром повторить несколько раз, поворачивая при этом иглу на определенный угол. Если результаты измерения будут различаться, взять их среднее значение.Определить массу пустого сосуда для сбора капель, взвесив его.

№ Опыта |

Масса |

Число капель,n |

Диаметр канала бюретки d ,м. |

Поверхностное натяжение σ ,Н/м |

Среднее значение поверхностного натяжения σ ,Н/м. |

Табличное значение поверхностного натяжения σ ,Н/м |

Относительная погрешность δ ,% |

||

Пустого сосуда,m кг. |

Сосуда с каплями m,кг. |

Капель, m кг. |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Подставить под бюретку сосуд, в котором была вода, и, плавно открывая кран, добиться медленного отрывания капель (капли должны падать друг за другом через 1—2 с).

Под бюретку с отрегулированными каплями подставить взвешенный сосуд и отсчитать 100 капель.

Измерив массу сосуда с каплями, определить массу капель.

Результаты измерений и вычислений записать в таблицу.

Вычислить поверхностное натяжение по формуле σ=mg/nπ*0,9dб

9. Опыт повторить 1—2 раза с другим количеством капель.

Найти среднее значение σср; сравнить полученный результат с табличным значением поверхностного натяжения с учетом температуры.

Определить относительную погрешность методом оценки результатов измерений.

Методические рекомендации.

Для опыта рекомендуется использовать дистиллированную или прокипяченную воду.

В качестве сосуда с водой удобно взять мензурку, имеющую отлив.

Чтобы вода в сосуде не разбрызгивалась, конец трубки расположите близко от сосуда.

При повторном измерении взять 150—170 капель в зависимости от диаметра бюретки.

Для проведения опыта можно использовать воронку (или трубку) с пипеткой; стеклянный резервуар пипетки соединить с воронкой (трубкой) резиновой трубкой с зажимом.

Контрольные вопросы.

Почему поверхностное натяжение зависит от вида жидкости?

Почему и как зависит поверхностное натяжение от температуры?

В двух одинаковых пробирках находится одинаковое количество капель воды. В одной пробирке вода чистая, в другой — с прибавкой мыла. Одинаковы ли объемы отмеренных капель? Ответ обоснуйте. Изменится ли результат вычисления поверхностного натяжения, если опыт проводить в другом месте Земли? Изменится ли результат вычисления, если диаметр канала трубки будет меньше? Почему в варианте I: а) рекомендуется проводить измерения для возможно большего числа капель? б) следует добиваться медленного падения капель?

Лабораторная работа № 5_________________________________ Зачтено__________________________________

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА

Теория. С изменением температуры тела его размеры изменяются. Тепловое расширение твердых тел, у которых имеется преимущество в одном изменении, характеризуется линейным расширением Δl; Δl=αlΔl, где а-—коэффициент линейного расширения, зависящий от материала и температуры. Однако если рассматривать небольшие интервалы температур, то можно считать коэффициент линейного расширения для данного, материала величиной постоянной. Коэффициент линейного расширения показывает, на какую долю своей первоначальной длины при 0° С изменяется длина тела при нагревании на 1 К или 1°С: α=Δl/l0Δt гдеΔl — приращение длины.

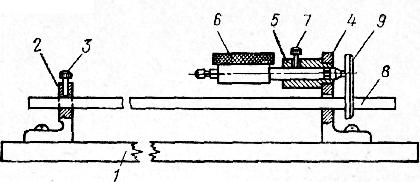

Коэффициент линейного расширения твердого тела можно определить опытным путем. Прибор, предназначенный для эксперимента позволяет производить опыт с индикатором или микрометром.

О борудование.

1. Прибор для определения

коэффициента линейного расширения

металлов. 2. Индикатор или микрометр с

трещоткой. 3. Парообразователь с

резиновым шлангом. 4. Электроплитка или

спиртовка. 5. Термометр 6. Измерительная

линейка.

борудование.

1. Прибор для определения

коэффициента линейного расширения

металлов. 2. Индикатор или микрометр с

трещоткой. 3. Парообразователь с

резиновым шлангом. 4. Электроплитка или

спиртовка. 5. Термометр 6. Измерительная

линейка.

Порядок выполнения работы.

1.Прибор с индикатором. 1. Установить прибор на подставке 1 так, чтобы стойка 4 находилась с правой стороны.

2. Испытуемый стержень 8 пропустить длинным концом через отверстие в стойках 2 и 4 так, чтобы планка 9 расположилась вертикально и не доходила до стойки 4 на 3—5 мм.

3. Закрепить трубку винтом 3 в левой стойке.

4. Измерить температуру окружающего воздуха.

5. Измерить начальную длину /4 трубки при комнатной температуре, считая длиной расстояние от центра винта 3 до левой стороны стойки 4. Принять эту длину за /0.

6. Индикатор 6 вставить в отверстие патрубка 5 и закрепить винтом 7 так, чтобы обеспечить натяжение механизма индикатора через его стержень, который должен упираться в левую сторону пластинки (рис. 12). Натяжение определяется поворотом стрелки индикатора относительно шкалы на 1—2 оборота.

7. Поворотом наружного кольца-ободка индикатора установить конец стрелки против деления «нуль» на шкале.

8. Надеть на левый конец испытуемого стержня резиновую трубку от парообразователя (колба с водой)

9. Поднести нагреватель под парообразователь.

10. После того как из свободного конца трубки станет сильной струей выходить пар, отсчитать по красной шкале индикатора абсолютное удлинение трубки Д/. Цена деления шкалы 0,01 мм.

1 1.

Принять температуру трубки равной

100° С.

1.

Принять температуру трубки равной

100° С.

12. Вычислить коэффициент линейного расширения.

13. Сравнить полученный результат с табличным значением коэффициента линейного расширения и сделать вывод.

14. Результаты измерений, вычислений записать в табл.

15. Относительную погрешность измерения найти любым из известных способов.

К онтрольные

вопросы. 1. 06ъясните

причину теплового расширения тел.

2. Каков физический смысл коэффициента

линейного расширения?

онтрольные

вопросы. 1. 06ъясните

причину теплового расширения тел.

2. Каков физический смысл коэффициента

линейного расширения?

3. Приведите примеры учета теплового расширения тел в технике.

4. Почему рулетки изготовляют из особого сплава «инвар»?

Материал стержня |

Начальная длина стержня l0 |

Температура стержня |

Разность температур Δt 0C |

Удлинение стержня Δl,м |

Коэффициент линейного расширения α, град-1. |

Относительная погрешность δ%. |

|

начальная t1, 0C |

конечная t2, 0C |

||||||

Сталь |

|

|

|

|

|

|

|

Латунь |

|

|

|

|

|

|

|

5. Как будет изменяться площадь круглого отверстия в листе железа при нагревании?

Лабораторная работа №6_____________________________________Зачтено______________________________

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА

Оборудование: 1) набор конденсаторов (0,5; 1; 2; 4; 6 мкФ); 2) конденсатор неизвестной емкости; 3) ампервольтомметр АВО-63 или микроамперметр на 100 мкА, М-24; 4) источник электропитания для практикума ИЭПП-1; 5) переключатель однополюсный; 6) комплект проводов соединительных.

Содержание и метод выполнения работы

Если заряжать конденсатор постоянной емкости от одного и того же источника постоянного напряжения, а затем разряжать его через гальванометр, то стрелка гальванометра всякий раз будет отбрасываться по шкале на одно и то же число делений. При конденсаторах другой емкости отброс стрелки гальванометра будет иным.

Имея конденсаторы известной емкости (эталоны), можно на опыте убедиться, что емкость конденсатора С прямо пропорциональна числу делений п, на которое отбрасывается стрелка гальванометра:

![]() Отсюда

легко определить коэффициент

пропорциональности:

Отсюда

легко определить коэффициент

пропорциональности:

![]()

выражающий собой электроемкость, соответствующую одному делению. Зная коэффициент, можно по отбросу стрелки гальванометра определить емкость любого другого конденсатора, повторив с ним описанный опыт.

Порядок выполнения работы:1. Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений вычислений:

№ опыта |

Емкость конденсатора С, мкФ |

Число делений по шкале гальванометра, n |

Коэффициент пропорциональности k |

Среднее значение коэффициента, kср

|

Найденная ёмкость конденсатора Cx |

1 |

|

|

|

|

_ |

2 |

|

|

|

|

_ |

3 |

_ |

|

|

|

|

4 |

_ |

|

|

|

|

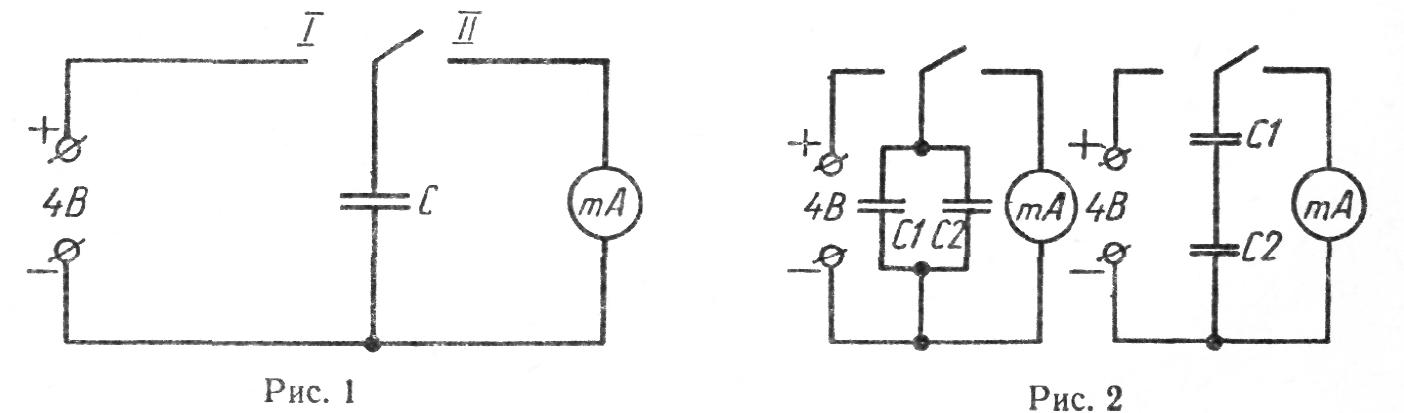

Составьте электрическую цепь по схеме, изображенной на рисунке 1, включив в нее источник постоянного тока, конденсатор известной емкости, гальванометр и однополюсный переключатель.

Зарядите конденсатор. Для этого соедините его на короткое время с источником тока. Затем, сосредоточив внимание на стрелке прибора, быстро переключите конденсатор на гальванометр и заметьте по шкале максимальное отклонение (отброс) стрелки, отсчитывая на глаз десятые доли деления. Опыт повторите несколько раз, чтобы точнее заметить показание стрелки, и вычислите коэффициент пропорциональности k. Выполните опыт с конденсатором другой емкости и по полученным данным вычислите среднее значение k. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.

В электрическую цепь включите конденсатор неизвестной емкости Сх и определите, на сколько делений пх отклоняется стрелка измерительного прибора в этом случае. Зная коэффициент пропорциональности k, вычислите Сх.

![]()

Д

ополнительное

задание.

Два

конденсатора известной емкости

включите в цепь сначала

параллельно, а затем последовательно

(рис. 2) и определите

в том и другом случае их общую емкость

описанным выше

способом. Вычислите

по известным вам формулам общую емкость

конденсаторов

при параллельном и последовательном

соединениях и сравните результаты

теми, которые были получены на опыте.

ополнительное

задание.

Два

конденсатора известной емкости

включите в цепь сначала

параллельно, а затем последовательно

(рис. 2) и определите

в том и другом случае их общую емкость

описанным выше

способом. Вычислите

по известным вам формулам общую емкость

конденсаторов

при параллельном и последовательном

соединениях и сравните результаты

теми, которые были получены на опыте.

Контрольные вопросы

Как надо подбирать предел измерения ампервольтомметра, чтобы не повредить прибор?

Каков физический смысл коэффициента пропорциональности k?

Лабораторная работа №__7_______________________ Зачтено________________________________

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ И ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Теория. Для получения электрического тока в проводнике необходимо создать и поддерживать на его концах разность потенциалов (напряжение). Для этого используют источник тока. Разность потенциалов на его полюсах образуется вследствие разделения зарядов. Работу по разделению зарядов выполняют сторонние (не электрического происхождения) силы.

При разомкнутой цепи энергия, затраченная в процессе работы сторонних сил, превращается в энергию источника тока. При замыкании электрической цепи запасенная в источнике тока энергия расходуется на работу по перемещению зарядов во внешней и внутренней частях цепи с сопротивлениями соответственно R и r. Величина численно равная работе, которую совершают сторонние силы при перемещении единичного заряда внутри источника тока, называется электродвижущей силой источника тока ξ: ξ=ІŖ+Ir; (1) в СИ выражается в вольтах (В). Электродвижущую силу и внутреннее сопротивление источника тока можно определить экспериментально.

Оборудование. 1. Источник электрической энергии. 2. Реостат на 6—10 Ом. 3. Амперметр. 4. Вольтметр. 5. Ключ. 6. Соединительные провода.

Порядок выполнения работы.

1. Определить цену деления шкалы измерительных приборов.

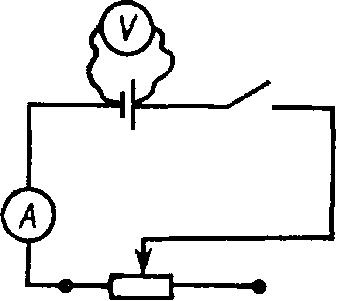

Составить электрическую цепь по схеме, изображенной на рис.

П

осле

проверки цепи преподавателем замкнуть

ключ и, пользуясь

реостатом, установить силу тока,

соответствующую

нескольким делениям шкалы амперметра.

Снять показания вольтметра и амперметра.

осле

проверки цепи преподавателем замкнуть

ключ и, пользуясь

реостатом, установить силу тока,

соответствующую

нескольким делениям шкалы амперметра.

Снять показания вольтметра и амперметра.Опыт повторить 2—3 раза, изменяя сопротивление цепи при помощи реостата.

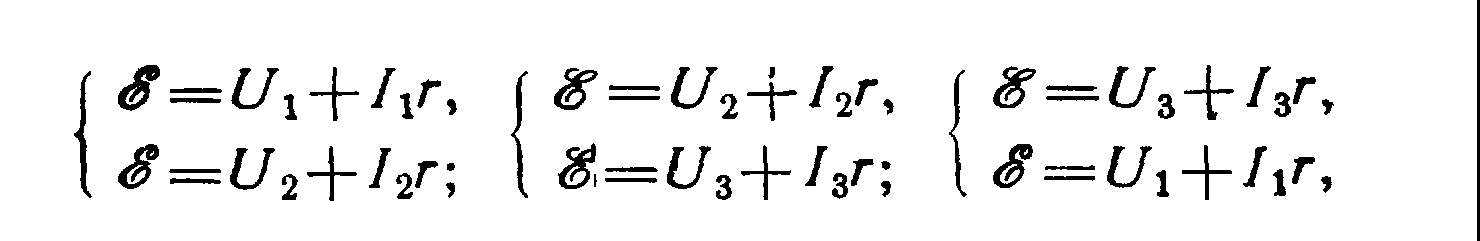

5. Результаты измерений подставить в уравнение (1) и, решая системы уравне

ний:

определить

ξ,

а

затем r.

ний:

определить

ξ,

а

затем r.

Вычислить средние значения найденных величин rср, и ξСР.

Определить относительную погрешность методом среднего арифметического.

Результаты измерений и вычислений записать а табл. 1. Таблица 1.

№ опыта |

Сила тока в Цепи I,А |

Напряжение на внешней части цепи U, В |

Внутреннее сопротие r. Ом |

ЭДС ξ ,В |

Среднее значение внутреннего сопротивления rср,Ом |

Среднее Значение ЭДС ξ, В |

Относительная погрешность δ1=Δrср/rср*100% |

Относительная погрешность δ2=Δξср/ξср*100%

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Методические рекомендации.

1 При работе с аккумуляторами необходимо учитывать, что их внутреннее сопротивление очень мало. Поэтому лучше брать батарею таких источников тока.

Работу удобно выполнять, используя в качестве источника тока батарейку карманного фонаря.

Контрольные вопросы.

Какова физическая суть электрического сопротивления?

Какова роль источника тока в электрической цепи?

Каков физический смысл ЭДС? Дать определение Вольту.

Соединить на короткое время вольтметр с источником электрической энергии, соблюдая полярность. Сравнить его показание с вычисленным по результатам опыта .

От чего зависит напряжение на зажимах источника тока?

Лабораторная работа №8____________________________ Зачтено____________________________

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДИ

Оборудование: 1) прибор для измерения термического коэффициента сопротивления проволоки; 2) стакан высокий; 3) ампервольтомметр АВО-63; 4) термометр лабораторный от 0 до 100 °С; 5) штатив для фронтальных работ; 6) стаканы с горячей (50—60 °С) и холодной водой; 7) стакан со льдом или снегом; 8) комплект проводов соединительных.

где

Rо

—

сопротивление проводника при температуре

О °С; Rt0-сопротивление

проводника при температуре t

°С,

t

—

температура проводника.

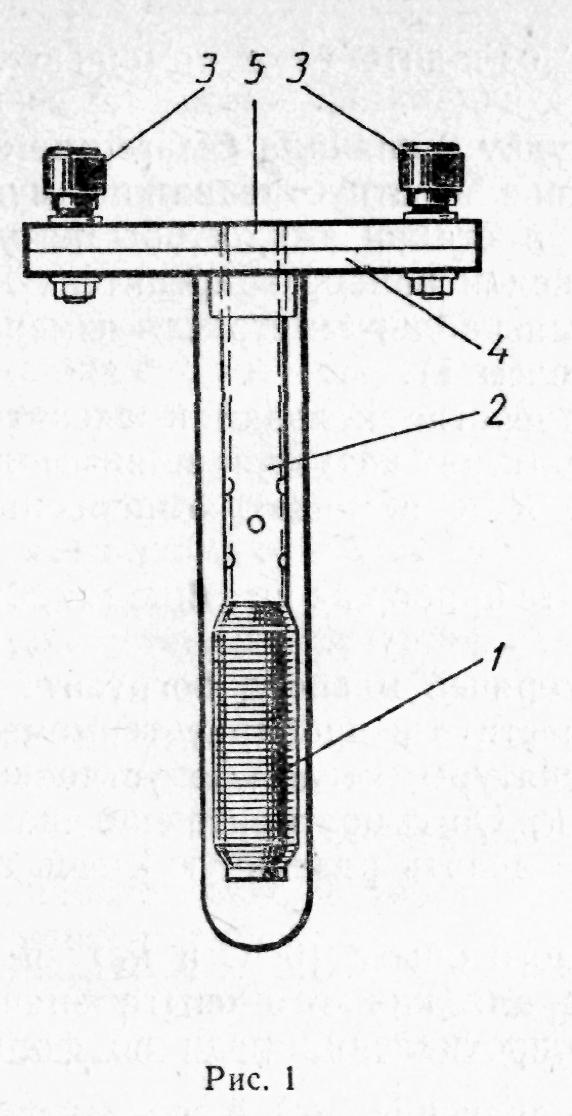

Применяемый в работе прибор (рис. 1) для

определения температурного коэффициента

сопротивления меди состоит из катушки

1. Катушка представляет собой картонный

каркас 2, на который

намотан медный изолированный провод.

Концы провода выведены

к зажимам 3,

установленным

на пластмассовой колодке

4.

В

этой же колодке закреплена стеклянная

пробирка, в которую

вставлен каркас катушки. Сверху в

колодке имеется отверстие

5 для термометра, измеряющего температуру

обмотки катушки.

Помещая пробирку с катушкой в холодную

и горячую воду

и измеряя ее сопротивление, можно

вычислить температурный

коэффициент сопротивления меди.

![]() /RoΔt

/RoΔt![]()

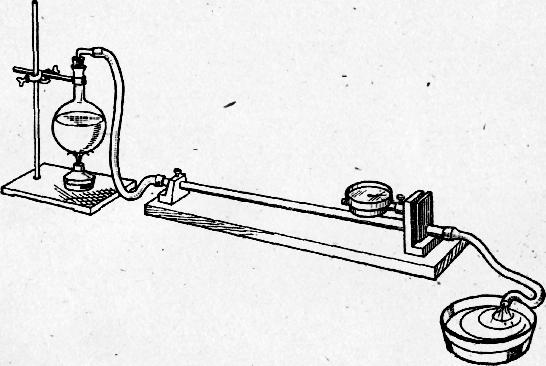

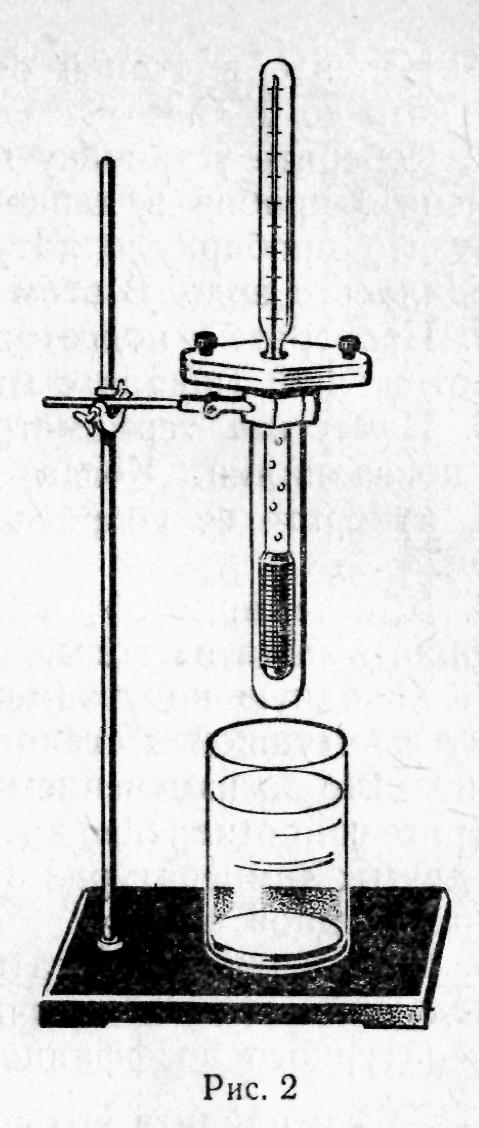

Соберите установку по рисунку 2 сначала без термометра. Закрепите прибор в лапке штатива и, отпустив зажим муфты, погрузите пробирку с катушкой в стакан так, чтобы катушка находилась в воде. В этом положении прибор закрепите.

Проверьте и подготовьте ампервольтомметр для измерения сопротивлений.

Поместите термометр в отверстие колодки и следите за его показаниями. Когда температура катушки понизится до О °С, измерьте ее сопротивление R0 с помощью ампервольтомметра.

Выньте термометр и закрепите прибор на штативе так, чтобы катушка вышла из воды.

Холодную воду замените горячей и вновь погрузите пробирку с катушкой в стакан. Поместите в пробирку термометр и наблюдайте за изменением температуры; когда она установится, измерьте сопротивление катушки Rt. Опыт повторите еще два раза при других температурах (можно делать различную смесь горя чей и холодной воды).

8. Используя результаты первого опыта (О °С и Ro) и трех последующих (t, Rt), вычислите для каждого опыта значение температурного коэффициента сопротивления меди по формуле и найдите его среднее значение.

9. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.

№ опыта |

t оС |

R, Ом |

α, град-1 |

αср. град -1 |

I |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|