- •Введение

- •Тема 1. Общая характеристика рынка труда

- •Тема 2. Занятость, теории занятости населения

- •Тема 3. Безработица в экономике России

- •Тема 4. Рабочая сила на рынке труда: факторы спроса и предложения

- •Неоклассический подход

- •Кейнсианский подход

- •Монетаристская модель

- •Институционалисты на рынке труда

- •Марксизм об особенностях рынка труда

- •Специфика рынка труда

- •Особенности российского рынка труда

- •Тема 5. Механизм регулирования рынка труда

- •Тема 6. Оплата труда в структуре рынка рабочей силы

- •Самостоятельная работа студентов

- •Контроль

- •Глоссарий терминов и определений

- •Литература

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(РГТЭУ)

Казанский институт

Кафедра Мировой экономики

ЭКОНОМИКА ТРУДА

Учебно-методическое пособие

Автор-составитель:

Нигматуллина Л.Г., к.э.н. доцент кафедры мировой экономики

Казанского института Российского государственного торгово-экономического университета

Казань 2014

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Введение…..…………………………………………………………………… 4

Тема 1. Общая характеристика рынка труда……………………………….. 6

Тема 2. Занятость, теории занятости населения………………………….. 39

Тема 3. Безработица в экономике России………………………………… 64

Тема 4. Рабочая сила на рынке труда: факторы спроса и предложения… 83

Тема 5. Механизм регулирования рынка труда………………………….. 112

Тема 6. Оплата труда в структуре рынка рабочей силы………………. 138

Самостоятельная работа студентов ………………………………………. 154

Контроль………………………………………………………………......... 157

Глоссарий терминов и определений……………………………………… 160

Литература ………………………………………………………………… 189

Введение

Цель дисциплины – дать представление о рынке труда как динамичной системе, первоосновой которой выступают отношения спроса и предложения, найма (распределения) рабочей силы и обмена ее на жизненные средства (реальную зарплату); раскрыть механизм ее действия и факторы, влияющие на спрос и предложение рабочей силы, ее мобильность и развитие.

Рынок труда представляет собой систему социально-экономических отношений между свободными трудоспособными владельцами рабочей силы, нуждающимися в работе по найму, и физическими и юридическими владельцами средств производства, предъявляющими спрос на рабочую силу по поводу распределения, перераспределения, найма и включения рабочей силы в процесс общественного производства.

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:

- основные особенности рынка труда (его специфику и структуру, типы рынков труда, механизм функционирования рынка труда);

- понятия занятости и безработицы (проблемы занятости и безработицы, основные формы безработицы, ее социально-экономические последствия);

- механизмы и способы регулирования рынка труда (роль государства на рынке труда);

- сущность международной миграции (ее причины и последствия, методы регулирования миграционных процессов);

- основы процесса планирования трудовых ресурсов (цели и задачи планирования, методы управления текучестью кадров, процедуру высвобождения персонала);

- основные способы вознаграждения и стимулирования труда (влияние заработной платы на трудовую деятельность).

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:

- определять зависимость спроса на труда от спроса на продукт и от цены труда;

- определять зависимость между заработной платой и величиной предложения труда;

- определять потенциальные потери продукции и услуг в результате вытеснения рабочей силы;

- рассчитывать показатели текучести рабочей силы.

Студенты должны применять полученные знания для того, чтобы:

- самостоятельно провести исследование в сфере труда и обработать его данные для принятия управленческого решения;

- управлять производительностью труда;

- управлять оплатой труда на предприятии.

Тема 1. Общая характеристика рынка труда

Основные вопросы:

1. Труд как фактор производства и объект рыночных отношений.

2. Типология и структура рынка труда.

3. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал как источники труда.

1. Труд как фактор производства и объект рыночных отношений.

Рынок труда - это система общественных отношений в согласовании интересов работодателей и наемной рабочей силы.

Рынок труда - это отношения между покупателями и продавцами, определяющие условия найма и использования рабочей силы.

Рынок труда – это сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу, который возможен только при условии, что рабочий является собственником своей способности к труду.

Рынок труда, как и рынки капиталов, товаров, ценных бумаг и т.д., является составной частью рыночной экономики. На нем бизнесмены и трудящиеся совместно ведут переговоры, коллективные или индивидуальные, по поводу трудоустройства, условий труда и заработной платы.

Исследуя механизм функционирования рыночной экономики, Карл Маркс исходил из того, что рабочая сила как «совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность человека», является продуктом, а производственные отношения базируются на свободной купле-продаже рабочей силы, где ее ценой является заработная плата.

В тот период домонополистического капитализма удовлетворение спроса на рабочую силу со стороны бизнесменов и спроса на условия труда со стороны работников осуществлялось стихийно, через одномоментные действия не несущих обязательства сторон, условием обмена было материальное вознаграждение работника за труд определенного количества и качества. Поэтому понятие «рынок труда» Маркс относил к сфере обращения.

С развитием капитализма, переходом его в монополистическую стадию усложнились экономические связи и экономические отношения, претерпел существенные изменения и рынок рабочей силы. Рабочее движение привело к расширению понятия «условия найма». Они стали включать в себя не только зарплату и рабочее время, но и гарантии занятости населения, оплаченное, но не отработанное рабочее время (т.е. отпуск), различные социальные выплаты.

Изменилось отношение к рабочей силе и у бизнесменов. Развитие современного производства предъявило повышенные требования к качеству рабочей силы: квалификации, профессиональной и общеобразовательной подготовке, творческому отношению к труду, высокому качеству работы. Бизнес активно включился в профессиональную подготовку кадров, авансируя тем самым работников материальными издержками на учебу. Вложение средств на переподготовку кадров в связи с научно-техническим прогрессом и стремительным развитием экономических отношений определило политику закрепления кадров, их стабилизации.

Поэтому сокращение потребности в рабочей силе в определенные периоды, ранее приводившее в росту безработицы, стало в известной мере регулируемым процессом, встроенным в рыночный механизм. Это, в свою очередь, оказывает существенное влияние не только на социально-экономические, но и на политические процессы.

В самом общем виде под рынком труда понимают «систему общественных отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы, или с ее куплей и продажей».

Являясь важнейшим элементом рыночной экономики, рынок труда представляет собой систему общественных отношений, призванных обеспечить нормальное воспроизводство и эффективное использование продукта «рабочая сила». Этот рынок выполняет функции механизма распределения и перераспределения рабочей силы по сферам и отраслям хозяйства, видам и формам деятельности на основе критерия эффективности ее использования в соответствии со структурой общественных потребностей и форм собственности. Основные элементы этого механизма:

- Предложение рабочей силы, которое позволяет определить численность и состав различных категорий граждан попадающих на рынок труда (по полу, возрасту, образованию, профессиям, квалификации и другим характеристикам).

К их числу относятся:

- Высвобожденные работники, контингент которых формируется за счет падения объема производства, сокращения финансирования из государственного бюджета, трансформации госсектора.

- Молодежь, не продолжающая дальнейшую учебу или не поступившая на работу после окончания учебных заведений, а также в результате отсева учащихся.

- Лица, освобожденные из мест лишения свободы.

- Уволенные по причине текучести кадров.

- Мигранты трудоспособного возраста.

- Численность незанятого населения, претендующего на рабочие места.

Другим показателем, характеризующим рынок труда, является спрос на рабочую силу. Устойчивость спроса на труд будет зависеть:

- От производительности при создании продукта (услуги).

- От рыночной стоимости продукта, произведенного с его помощью.

В результате действия экономических факторов происходит сокращение потребности предприятий государственного сектора экономики в работниках. Одновременно развитие негосударственного сектора экономики сопровождается увеличением численности занятых.

Следующим показателем, характеризующим рынок труда, является соотношение спроса и предложения рабочей силы. При рассмотрении этого показателя определяется тенденция превышения предложения над спросом, дисбаланс спроса и предложения в целом по области и основным социально-демографическим группам, вызванный, прежде всего нарушением хозяйственных связей, договорных обязательств и финансовых затруднений.

Что касается значения рынка труда, то необходимо отметить, что он, как локомотив приводит в движение все другие Рынки, все другие ресурсы, ибо здесь формируется и распределяется по профессиям, предприятиям, регионам и отраслям и включается в действие наиболее важный национальный ресурс – рабочая сила:

- Прежде всего, через него обеспечиваются занятость населения экономически активного населения, его включение в сферу производства и в сферу услуг, создается возможность получения необходимого заработка.

- Через рынок идет комплектование предприятий нужной рабочей силой, в необходимых количествах и должного качества.

- Рынок является своеобразным светофором, который показывает, какие профессии нужны, а какие имеются в излишестве, что должны делать ищущие работу в своей подготовке, переподготовке, расширении имеющихся знаний и умений для получения работы. В связи с выше сказанным видно, что рынок труда является важным источником информации.

- Рынок через конкуренцию наемных работников стимулирует их к расширению профессионального мастерства, повышению их квалификации и универсализации.

- Рынок труда регулирует складывающиеся на нем потоки рабочей силы.

- Рынок труда обеспечивает распределение и перераспределение экономически активного населения в связи со структурными изменениями в экономике.

Сейчас рынок труда представляет собой систему общественных отношений, отражающих уровень развития и достигнутый на данный период баланс интересов между присутствующими на рынке силами: бизнесменами, трудящимися и государством.

Организационной формой выражения таких интересов на рынке труда являются ассоциации бизнесменов, с одной стороны, и профсоюзы – с другой. Государство же выступает в качестве работодателя на государственных предприятиях и инвестора, финансируя крупные проекты и программы развития. Однако главная его функция заключается в определении правил регулирования интересов партнеров и противостоящих сил. В результате определяется та равнодействующая, которая служит базой решений и основой механизма регулирования рынка труда, куда включается и система социальной защиты, и система стимулирования развития производительных сил.

Механизм регулирования рынка труда охватывает весь спектр экономических, юридических, социальных и психологических факторов, определяющих функционирования рынка труда. Оно осуществляется через систему трудоустройства, включая широкую сеть бюро по трудоустроенности, банки сведений о рабочих местах, государственные программы помощи в приобретении профессиональных знаний и трудоустройстве незанятому, но желающему работать населению, целевые программы предприятий, предусматривающие переподготовку кадров в связи с планируемой модернизацией производства, проведение на предприятии политики стабилизации кадров и т.п. Все эти составные части рыночного механизма регулирования занятости населения в разных отраслях находятся в разном соотношении в зависимости от экономических и исторических условий развития данной отрасли.

Продажа труда может иметь место лишь при условии, если работник юридически свободен и может по своему усмотрению распоряжаться своими способностями к труду. С другой стороны, юридическая свобода не вынуждает его продавать свой труд; эта необходимость появляется лишь тогда, когда он не имеет всего необходимого для ведения своего собственного хозяйства как источника получения всех нужных для жизни благ.

Появление на рынке продавца, в свою очередь, еще не гарантирует продажи его продукта – для этого нужен покупатель. Таким покупателем становится бизнесмен, располагающий всем необходимым для ведения своего хозяйства, кроме наемных работников. Здесь надо иметь в виду одно важное обстоятельство: бизнесмен, покупая рабочую силу, вместе с этим предлагает работнику трудиться на определенном рабочем месте. В свою очередь и работник, продавая свой труд, предъявляет спрос на определенное рабочее место.

После купли-продажи обычного продукта продавец и покупатель в большинстве случаев прекращают свои взаимоотношения. Отношения же купли-продажи труда непрерывны с момента найма работников до их увольнения. Поэтому не правы те, кто считает, что рынок труда существует лишь за пределами предприятия, а те работники, которые заняты на фирме, уже не состоят в отношениях купли-продажи своего труда с бизнесменом. Предъявляя спрос, бизнесмен адресует его не только тем, кто ищет работу, но занятым на других предприятиях, предлагая им более выгодные условия найма. В то же время и среди занятых работников немало тех, кто ищет работу на других предприятиях с более выгодными условиями найма.

Рынок труда представляет собой систему общественных отношений в согласовании интересов работодателей и наемной рабочей силы.

В функционировании рынка труда можно отметить несколько принципиальных положений:

- Рынок труда – это совокупность экономических отношений между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда.

- Рынок труда – это место пересечения различных экономических и социальных и интересов и функций.

- С позиции предприятий рынок труда – это сфера взаимоотношений его сотрудников, т.е. потенциальных или фактических работников, но думающих о переходе на новое место работы в пределах компании.

Рынок труда имеет ряд важных особенностей, накладывающих отпечаток на его функционирование:

- Неотделимость прав собственности на продукт (труд) от его владельца. Труд представляет собой процесс расходования рабочей силы от своего носителя, в процессе купли-продажи труда возникают особые отношения.

- Большая продолжительность контакта продавца и покупателя. Договоренность, совершаемая на рынке труда, предполагает начало длительных отношений между продавцом и покупателем.

- Наличие и действие неденежных аспектов сделки. Это, прежде всего условия труда, микроклимат в коллективе, перспективы продвижения по службе и профессионального роста.

- Наличие большого числа институциональных структур особого рода. К их числу относятся:

- система трудового законодательства;

- различные учреждения и службы регулирования трудоустроенности, государственные программы в области труда и занятости населения и т.д.

Высокая степень индивидуализации сделок. Они отличаются огромным разнообразием, поскольку каждый работник в своем роде уникален, а каждое рабочее место в той или иной мере отличается от другого и предъявляет к претендентам свои специфические требования.

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие основные особенности продукта «труд»:

- собственник и носитель этого продукта – человек со всеми его правами и обязанностями, охраняемыми законом. Бизнесмен не может произвольно использовать работника, он должен соблюдать общественные и правовые нормы, регулирующие рынок труда.

Труд – это продукт производственного назначения, но, в отличие от вещественных факторов производства, он несет на себе личностную нагрузку и поэтому является решающим.

Экономико-математические исследования предельной плодотворности труда, проведенные в США экономистом П. Дугласом и математиком Ч. Коббом, показали зависимость объемов производимой продукции от капитала и труда. Ими было выведено уравнение, согласно которому объем произведенной продукции на 3/4 создается трудом наемных работников и на 1/4 – капиталом, т.е. применительно к теории предельной производительности, 1% увеличения издержек труда увеличивает объем производства в 3 раза больше, чем 1% прироста капитала. Это подтверждается и официальной статистикой стран с развитой рыночной экономикой.

Особенность продукта «труд» заключается также в том, что его невозможно хранить, как другие товары. Более того, если работник не продал свои способности и навыки, он не будет иметь дохода, а, следовательно, и средств к существованию, которые нужны ему постоянно. А количество этих жизненных средств и их цена на рынке не зависят от того, продал работник свой труд или нет. Эта особенность имеет огромное значение для рыночной экономики в целом.

2. Типология и структура рынка труда.

Рынок труда имеет сложное строение. Прежде всего, из общей численности населения нужно выделить ту его часть, которая способна работать по найму. Но способность работать по найму не совпадает с понятием «трудоспособное население», к которому статистика относит лиц определенного возраста (у нас, например, это мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины в возрасте от 16 до 55). Тем не менее, в общей численности населения можно выделить 2 крупные группы: люди способные и неспособные работать по найму, которые в свою очередь подразделяются на определенные подгруппы.

Составные части рынка труда:

- они обособлены друг от друга;

- самостоятельны и каждая из них выполняет особую функцию;

- образуя единый рынок труда, который не может существовать без какой-либо одной части.

При всей схожести развития экономик и социальных сфер развитых стран политика трудоустроенности в каждой из этих стран привела к формированию разных моделей рынка труда. Это разнообразие моделей можно свести к 2-м основным типам:

- внешний (или профессиональный);

- внутренний Рынки труда.

Внешний рынок труда предполагает мобильность рабочей силы между фирмами. Внутренний основан на движении кадров внутри предприятия, либо когда работник перемещается на новое рабочее место, сходное по выполняемым функциям и характеру работы с прежним местом, либо на более высокие должности и разряды. Внешний рынок труда предполагает наличие у работников профессий, которые могут быть использованы разными фирмами. Профессию и квалификацию работников, сосредоточенных на внутреннем рынке труда, сложнее использовать на других предприятиях, т.к. они носят специфический характер, обусловленный работой на данной фирме. Кроме того, особенности производственных отношений на внутреннем рынке труда препятствуют переходу работников на другие предприятия.

Таким образом, внешний рынок труда характеризуется большей текучестью кадров по сравнению с внутренним рынком труда, где движение кадров осуществляется преимущественно внутри предприятия.

Главными составными частями рынка труда являются совокупное предложение, охватывающее всю наемную силу, и совокупный спрос как общая потребность экономики в наемной рабочей силе.

Таким образом, та часть, которую образуется путем пересечения совокупного спроса и совокупного предложения, носит название удовлетворенный спрос на труд. Не пересекающиеся части соответствуют текущему рынку:

Текущий рынок труда образуется за счет естественного и механического движения рабочей силы и рабочих мест. Он состоит из отдельных элементов:

- открытый рынок труда – это экономически активное население, которое ищет работу и нуждается в подготовке и переподготовке, а также все вакантные рабочие места во всех секторах экономики.

- скрытый рынок труда – это лица, которые формально заняты в экономике, но в то же время в связи с сокращением производства или же с изменением его структуры могут быть высвобождены.

Исходя из определения и характеристики рынка труда, можно установить его основные элементы:

- субъекты рынка труда;

- правовые аспекты, регламентирующие отношения субъектов на рынке труда;

- Конъюнктура рынка;

- службы занятости;

- инфраструктура рынка труда;

- система социальной защиты населения и др.

Основными субъектами рынка труда являются работодатели и наемные работники.

Работодатель – наниматель, который может быть представлен различными «фигурами» в зависимости от узаконенной структуры отношений собственности. Им могут быть государственные предприятия, акционерные общества, общественные фирмы, колхозы, частные предприятия, хозяйственные ассоциации, кооперативы, совместные предприятия, индивидуальные наниматели и т.п.

Наемные работники – это свободные трудоспособные граждане, для которых работа по найму является главным источником средств существования и индивидуального воспроизводства. Для работодателей они представляют различную ценность в зависимости от пола, возраста, квалификации, социального статуса и ряда социальных приобретенных качеств (ответственности, исполнительности, дисциплинированности, предприимчивости и др.).

Система отношений на рынке труда складывается из трех основных компонентов:

- отношения между наемными работниками и работодателями;

- отношения между субъектами рынка труда и его представителями (профсоюзы, ассоциации работодателей, службы занятости населения);

- отношения между субъектами рынка труда и государством.

Наличие и взаимодействие всех элементов рынка труда необходимо для его функционирования.

Рынок труда выполняет ряд функций:

- Компания встречи работодателя и наемных работников.

- Обеспечение конкуренции на рынке труда, как между работодателями, так и наемными работниками.

- Установление равновесных ставок заработной платы.

- Решение вопросов занятости.

- Осуществление социальной поддержки безработных путем перераспределения рабочей силы в народном хозяйстве между отраслями и сферами производства и обеспечения работой незанятого населения.

Конъюнктура рынка – это соотношение спроса и предложения в разрезе всех составляющих структур рынка труда. Она складывается в зависимости от:

- состояния экономики (подъем или экономический спад);

- отраслевой структуры хозяйства;

- уровня развития технического базиса;

- благосостояния (уровень дохода населения, в том числе душевного);

- развития рынков товаров, услуг, жилья, ценных бумаг;

- состояния социальной и производственной инфраструктуры;

- степени развития многоукладности экономики;

- меры развития интеграционных связей (отраслевых и территориальных).

Кроме того, на нее оказывают влияние демографические, этносоциальные, политические, экологические и некоторые другие факторы.

В зависимости от соотношения между спросом и предложением конъюнктура рынка труда может быть трех типов:

- трудодефицитный, когда рынок труда испытывает недостаток предложения труда;

- трудоизбыточный, когда на рынке труда имеются большое число безработных и соответственно избыток предложения труда;

- равновесный, когда спрос на труд соответствует его предложению.

Текущая конъюнктура российского рынка труда характеризуется диспропорциями в соотношении спроса и предложения труда, которые носят застойный характер, что сдерживает движение работников между предприятиями, секторами экономики.

Конкуренция представляет собой наличие большого числа независимых покупателей и продавцов на рынке труда и возможность для них беспрепятственно входить на рынок труда и покидать его. Конкуренция – неотъемлемая составляющая механизма любого рынка. Чисто конкурентный рынок характеризуется

- наличием большого числа покупателей (фирм), которые конкурируют друг с другом при найме конкретного вида труда;

- свой труд предлагают независимо друг от друга многочисленные работники, имеющие равную квалификацию;

- ни организации, ни работники не контролируют и не диктуют ставки заработной платы.

Для полного функционирования рынку труда требуется развитая инфраструктура. Инфраструктура рынка труда – это государственные учреждения, негосударственные структуры содействия трудоустроенности, кадровые службы предприятий и фирм, общественные компании и фонды и др., обеспечивающие наиболее эффективное взаимодействие между спросом и предложением на рынке труда. Инфраструктура призвана регулировать отношения между работодателем и работником по поводу цены рабочей силы, условий труда, подготовки и переподготовки работников, а также организовывать и регулировать процессы защиты прав работодателей и наемных работников на рынке труда.

Тенденции в экономическом развитии, которые приводят к сокращению продолжительности рабочего времени, вызывают к жизни новую форму функционирования рынка труда – гибкий рынок труда.

Структурная перестройка экономики, сокращение удельного веса занятости населения в промышленности и увеличение сферы услуг с ее возможной компанией нестандартных форм трудоустроенности, непрерывное обновление материальной базы производства, постоянное изменение объема и структуры спроса на товары и услуги изменили потребности предприятий в количестве и качестве рабочей силы. Жесткая регламентация условий труда у работников на стандартных режимах занятости населения стала препятствием гибкости производства, ведет к снижению конкурентоспособности предприятия. Становлению гибкого рынка труда способствовали и социальные факторы: меняющиеся потребности работников в условиях труда на протяжении трудовой жизни, необходимость в периодическом обновлении знаний, расширение профессионального профиля, возможность выбора подходящего режима рабочего времени.

При неудовлетворении спроса бизнесмена на работников на 100% за счет тех, кто уже работал по найму и в данный момент ищет работу, то, естественно, этот спрос адресуется также и тем, кто впервые предлагает свой труд. Та сфера, где формируется этот труд, изначально предназначенный на продажу, является фактически составной частью рынка труда. Это потенциальный рынок труда, без которого другие элементы рынка труда не могут существовать. Экономическая функция этой части рынка труда заключается в том, что здесь лишь формируется наемный труд.

Существует также рынок труда отдельных профессий. Здесь речь идет о колебаниях спроса и предложения отдельных профессий, что связано с научно-техническим прогрессом и структурной перестройкой экономики. Западные специалисты выделяют 5 групп работников, имеющих различные гарантии трудоустроенности и материальной обеспеченности:

- высокопрофессиональные работники с высоким социальным статусом и стабильной занятостью населения. Уровень оплаты и условия труда соответствуют мировым стандартам. Таких работников меньшинство, и рост их выгод, как правило, выше, чем рост общего экономического уровня и уровня инфляции;

- работники, конкурирующие между собой на рынке труда, но все же имеющие гарантии занятости населения и не подверженные массовой безработице. В их число входит большинство квалифицированных работников, и рост их выгод равен росту уровня инфляции;

- работники, занятые физическим трудом, преимущественно в обрабатывающих и добывающих отраслях промышленности. Их профессии исчезают вместе с сокращением самих отраслей. Уровень зарплаты поддерживается профсоюзными организациями, а трудоустроенность защищена коллективными договорами;

- работники тех профессий, которые имеются в избытке на рынке труда. Это сфера услуг с низкой плодотворностью труда. Уровень зарплаты у них низок, и их занятость населения не гарантирована;

- контингент населения, более или менее отстраненный от рынка труда. Это молодежь и те, кто долгое время являлся безработным.

Наряду с международным рынком товаров, услуг и капиталов все большую силу приобретает теперь и международный рынок рабочей силы, который не просто является системой национальных рынков, а представляет собой новое качественное развитие рынка рабочей силы в условиях усиливающихся процессов интернационализации производства, роста интеграции между нациями. Национальные Рынки труда все больше утрачивают свою обособленность и замкнутость. Между ними возникают транснациональные потоки и перемещения рабочей силы, которые приобретают постоянный и систематический характер. Такие трансграничные перемещения рабочей силы наряду с движением капитала образует верхний международный уровень рынка рабочей силы. Международный рынок труда можно определить как наднациональное образование, где на постоянной основе выступают покупатели и продавцы рабочей силы в рамках межгосударственного регулирования спроса и предложение рабочей силы.

Таким образом, рынок труда как социально-экономическая категория – это сложное и динамичное явление, связанное как с макроэкономическим развитием страны, так и с мотивацией действий самого работника. Это понятие выходит за рамки понятий «трудоустроенность» и «безработица (unemployment)», которые характеризуют лишь состояние элементов рынка труда на данный период.

Рынок труда можно определить как место или процедуру, где работодатели и работники договариваются об условиях найма, заработной плате, социальных выплатах и льготах, условиях труда и т.п. Это одна из сторон двойственной природы рынка труда. Другая, более широкая, заключается в том, что рынок труда есть система трудовых отношений, отражающих уровень социального развития и достигнутый на данный период баланс интересов между участвующими на рынке труда субъектами: работодателями, работниками, государством, профсоюзами и посредниками.

По критериям пространственной сферы рынка труда можно различать применительно к условиям Российской Федерации с ее специфическим федеративным типом построения государства и соответствующим административным делением федеративный рынок труда, республиканские рынки труда, краевые, областные рынка труда, рынки труда крупнейших мегаполисов (Москва, Санкт-Петербург), городские рынки труда, районные рынки труда, сельские рынки труда.

На уровне межгосударственных отношений можно вести речь о международном рынке труда, а также о рынках крупных межгосударственных регионов: Европейский, стран СНГ, среднеазиатский, Латиноамериканский, Африканский и т.д.

По критериям временных параметров рынка труда можно различать текущий (реальный), перспективный, потенциальный и прогнозируемый рынки труда. По степени эластичности можно выделить гибкий рынок труда и жесткий рынок труда. По критерию степени регулируемости рынок труда в контексте всей рыночной экономики может быть регулируемым и нерегулируемым. Нерегулируемому рынку присуще практически полное отсутствие социальной защищенности трудящихся, гарантий занятости, охраны труда, социальных гарантий в обмен на предоставление работникам определенного материального вознаграждения, подчас довольно высокого, чтобы привлечь нужных работников.

Регулируемый рынок труда предполагает развернутую нормативную базу, на основе которой строятся взаимоотношения между субъектами рынка труда. Эта нормативная база включает: трудовое и социальное законодательство; коллективно-договорное регулирование; систему трудовых соглашений, индивидуальных контрактов; арбитражные и судебные решения, правила внутреннего распорядка на предприятиях и в учреждениях и т.п. На регулируемом рынке труда главная роль принадлежит государству, которое берет на себя часть социальных издержек по воспроизводству рабочей силы, особенно среди неимущих слоев населения.

По критерию организации различат организованный и неорганизованный рынки труда. Организованный рынок труда предполагает два аспекта его качественной характеристики: по институализации и структуризации. К институтам рынка труда можно отнести систему отношений партнеров, выступающих на рынке труда, наличие представительных организаций как работодателей, так и трудящихся, строящих свои взаимоотношения и с государством на принципе «трипартизма», то есть достижения сбалансированности интересов партнеров. Под структуризацией рынка труда понимается подразделение его на ряд видов, характеризующихся общими признаками (по демографическим признакам, профессиональным чертам, сегментам, формам занятости).

Неорганизованный (конкурентный) рынок труда - ни фирмы, ни работники не имеют сильного контроля над спросом и предложением. Чисто конкурентный рынок труда характеризуется следующими чертами:

1) большое число фирм конкурируют друг с другом при найме работников конкретного вида труда;

2) многочисленные квалифицированные рабочие, имеющие одинаковую квалификацию, независимо друг от друга, предлагают данный вид труда; 3) ни фирмы, ни рабочие не осуществляют контроль над рыночной ставкой заработной платы, ни те, ни другие не «диктуют заработную плату».

На чисто конкурентном рынке труда каждый предприниматель нанимает такое небольшое количество рабочих, что это не влияет на ставку заработной платы в целом. Каждая фирма «соглашается на заработную плату» в том смысле, что она может нанимать так мало или так много труда, сколько ей необходимо по рыночной ставке заработной платы, как отражено на ее кривой абсолютно эластичного предложения труда.

Обратимся к случаю, когда в отрасли не функционирует профсоюз, а основным работодателем является фирма. Это будет представлять классический вид монопсонии на рынке труда, которой присущи следующие черты:

1. Количество занятых на данной фирме составляет основную часть всех занятых каким-то конкретным видом труда.

2. Данный вид труда является относительно немобильным либо в силу географических факторов, либо в том смысле, что если рабочие нашли альтернативу применения труда, то они вынуждены приобретать новую квалификацию.

3. Фирма «диктует заработную плату» в том смысле, что ставка заработной платы, которую фирма должна выплачивать, находится в прямой зависимости от количества нанимаемых рабочих.

Значит, под монопсонией понимается рыночная ситуация, когда одному покупателю (нанимателю) противостоит множество продавцов (потенциальных работников). Монопсонические условия на рынке труда складываются, как правило, в мелких городах, где существует практически одно предприятие, нанимающее основную массу рабочих. Монопсония функционирует на рынке труда строительных рабочих некоторых специальностей, учителей школ, медицинских сестер.

По критерию интегрированности выделяются понятия интегрированного рынка труда и локального рынка труда, который может в свою очередь дифференцироваться в территориальном и профессиональном плане.

По критерию сегментации, например, различают рынок преимущественно физического труда (рабочие); рынок преимущественно умственного труда (служащие); рынок преимущественно творческого труда (научная и художественная интеллигенция); рынок труда менеджеров и специалистов (техническая интеллигенция, директорский корпус, предприниматели); рынок крестьянского труда.

По критерию соотношения спроса и предложения труда следует выделить понятие равновесного (сбалансированного), дефицитного (спрос превышает предложение) и избыточного (предложение превышает спрос) рынков труда. Эти понятия имеют региональный и профессиональный срез, отношение как к интегрированному рынку труда, так и к локальным (региональным, профессиональным) субрынкам труда.

В условиях перехода от планово-распорядительной системы к рыночной рынок труда проходит в своем развитии ряд этапов. По этому критерию можно было бы выделить понятие формирующегося или переходного рынка труда и развитого, зрелого рынка труда.

По критерию моделирования среды выделяют внешний и внутренний рынки труда.

Внешний рынок предполагает мобильность рабочей силы между государствами, между предприятиями и фирмами, ибо исходит из наличия у работников профессий. Внутренний рынок труда основывается, чаще всего, на движении кадров внутри предприятия либо по горизонтали, когда работник перемещается на новое рабочее место, исходное прежнему, либо по вертикали, на более высокие должности или разряды. Внутренние рынки труда формируются на принципе «ценности» трудовых ресурсов и соответственно привязки их к фирме.

Это проявляется, когда в фирме выделяется «ядро» постоянного высококвалифицированного персонала, пользующегося льготами и привилегиями, и «периферия» - работающие по индивидуальным контрактам, на принципах временной, частичной занятости и т.п. Последняя служит своего рада «буфером» при резких технологических изменениях и колебаниях конъюнктуры.

Исходя из такого подхода американские исследователи выделяют:

- «первичный» рынок, который предлагает работу, обладающую характеристиками: высокая заработная плата, хорошие условия труда, стабильная занятость, справедливое и корректное отношение со стороны администрации, перспективы продвижения по службе;

- «вторичный» рынок предлагает работу, обладающую меньшей привлекательностью: низкооплачиваемая, плохие условия труда, нестабильная занятость, жесткая дисциплина, минимальные возможности по продвижению.

Наиболее четко прослеживается различие этих моделей в таких странах, как США и Япония, причем первым соответствует тип трудовых отношений внешнего, открытого рынка, в то время как для Японии характерен внутренний рынок труда. В других развитых странах функционируют обе модели, либо различаясь по отдельным регионам, либо в виде смешанной модели, включающей признаки как внешнего, так и внутреннего рынка труда. Рынок труда в крупных индустриальных центрах с развитой инфраструктурой может успешно функционировать в открытом режиме. Иное дело на территориях, где функционирует одно крупное предприятие, спад производства на котором или его остановка имеют тяжелые последствия для жителей данного района (монопсонический рынок труда). В сельских районах с перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию промышленностью, в регионах с сезонными отраслями промышленности рынки труда имеют свои особенности, которые учитываются в политике занятости.

Определение моделей и видов рынка имеют важное практическое значение, поскольку дает возможность выбора стратегии маркетинга в сфере занятости, исходя из особенностей экономического развития страны в целом и ее отдельных регионов, состава трудоспособного населения, политической ситуации, долговременных и краткосрочных программ социального развития.

В условиях перехода от планово-распорядительной системы к рыночной рынок труда проходит в своем развитии ряд этапов. По этому критерию можно было бы выделить понятие формирующегося или переходного рынка труда и развитого, зрелого рынка труда.

Макро- и микрорынки труда представляют собой подсистему единого рынка труда, охватывающего определенную территорию страны, региона. Эти подсистемы находятся в неразрывном единстве и постоянно взаимопроникают друг в друга. Одной из основных форм их взаимопроникновения являются текучесть и общий оборот рабочей силы, когда занятое на «внутреннем» рынке становится на какое-то время незанятым и наоборот, незанятое занятым. В то же время происходит интенсивное перемещение рабочей силы на микрорынках.

Так, принятая на многих передовых предприятиях Японии, европейских стран и в России система профессионального продвижения кадров стимулирует процессы внутрифирменного движения рабочей силы и переводит спонтанные его формы в организованные.

Макрорынок труда - это интегрированный рынок, включающий различные частные рынки, сегментированные по группам профессий и специальностей. Интегрированный рынок труда следует понимать не как механическую сумму специализированных рынков, а как их совокупность, в которой частные рынки взаимодействуют друг с другом, создавая так называемый эмерджентный эффект.

Эмерджентный эффект может, например, проявляться в расширении профессионального профиля субъектов рынка труда, перемене видов профессиональной деятельности, интеграции специальности и т.д.

Развитие рыночных отношений ведет к формированию интегрированного рынка труда, сегментированных как в территориальном (региональном) плане, так и в разрезе профессий, групп профессий, статусных социальных групп. Кроме того, интегрированный рынок труда включает так называемые внешние (на макроуровне) и внутренние (на микроуровне, на уровне предприятий, фирм), рынки труда.

В основе многообразия локальных рынков труда, образующих в совокупности интегрированный рынок, лежит многообразие конкретных видов труда как экономического товара и территориально-отраслевых условий их реализации. В своем развитии интегрированный рынок труда в России проходит ряд последовательных этапов, совпадающих в основном с этапами трансформации всей экономической системы в цивилизованную рыночную систему. Можно отметить, что к настоящему времени (вторая половина 90-х годов) процесс формирования интегрированного рынка труда еще далек от завершения, при этом наблюдается резкий перепад степени зрелости локальных рынков труда по территории страны. Весьма неравномерно также развиваются локальные рынки труда, сегментированные по отдельным профессиям и социальным группам.

3. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал как источники труда. Индекс средней ожидаемой продолжительности жизни.

Состояние и развитие общества в значительной степени определяются численностью и составом населения. Население характеризуется и как элемент производительных сил, и как носитель производственных отношений. Ему присуще и самовоспроизводство.

Население – это естественно исторически складывающаяся и непрерывно возобновляющаяся в процессе производства и воспроизводства жизни совокупность людей, проживающих на определенной территории – в селе, городе, районе, регионе, стране.

Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, которая, обладая физическими и интеллектуальными возможностями, способна производить материальные блага или оказывать услуги.

Из этого определения вытекает, что трудовые ресурсы включают в себя, с одной стороны, людей, занятых экономической деятельностью (в различных отраслях), а с другой – не занятых, но которые могут трудиться. Таким образом, трудовые ресурсы состоят из реальных и потенциальных работников.

Необходимые физические и интеллектуальные способности зависят от возраста: в ранний период жизни человека и в пору зрелости они формируются и приумножаются, а к старости утрачиваются. Возраст выступает своего рода критерием, позволяющим выделить из всего населения собственно трудовые ресурсы.

Население – это все люди независимо от их характеристик, т. е. это самое широкое понятие для обозначения человеческих ресурсов. Нередко в этом же смысле в социально-экономической литературе используется понятие «народонаселение».

Вместе с тем население – это тот источник, тот «материал», из которого получаются все другие группирования людей (например, те, что в экономике труда обозначаются экономически активным населением, трудовыми ресурсами). Поэтому изучение численности, состава и динамики населения (это предмет исследования науки демографии) чрезвычайно важно и для экономики труда. Экономисты рассматривают население как источник ресурсов для труда, как носителя определенных экономических отношений и, что очень важно, как потребителя, который формирует спрос.

В естественном движении населения различают типы его воспроизводства: традиционный (экстенсивный) и современный (интенсивный).

Традиционный тип воспроизводства характеризуется высокой нерегулированной рождаемостью и высокой смертностью (по причине неразвитости медицины, низкого уровня жизни, войн, эпидемий). В результате взаимодействия этих факторов общие темпы роста численности населения невысокие, в структуре преобладает доля молодых людей. Этот тип характерный для ранних этапов развития человеческого общества. Современный тип воспроизводства обусловлен социально-экономическим развитием, ростом уровня жизни, достижениями медицины, эмансипацией и привлечением в экономическую деятельность женщин, другими причинами, в результате которых резко уменьшился уровень рождаемости, значительно увеличилась средняя продолжительность жизни, снизился уровень смертности, выросла численность людей старшего возраста в структуре населения.

Различают три режима воспроизводства населения: расширенное, простое, суженное.

Расширенное воспроизводство характеризуется преобладанием рождаемости над смертностью (и в абсолютных показателях, и в расчете на 1000 чел.) и, соответственно, естественным приростом населения. Простое воспроизводство означает постоянное количество населения в результате приблизительно одинаковой рождаемости и смертности.

Суженное воспроизводство, или депопуляция, характерно для стран, в которых показатели смертности превышают показатели рождаемости, в результате чего происходит абсолютное уменьшение количества населения.

Особенности исторического развития страны сильно повлияли на динамику численности всего населения, и в частности трудовых ресурсов. В XX веке жизнь всех поколений и практически каждого человека была встревожена и ухудшена тяжелыми драматическими событиями (Первая и Вторая мировая и гражданская войны, индустриализация, коллективизация, массовые репрессии, участие в военных конфликтах (в частности, в Афганистане), Чернобыльская трагедия, глубокий кризис 90-х годов). В результате не только погибали или становились инвалидами тысячи и даже миллионы молодых здоровых людей, но и резко уменьшалась рождаемость, деформировалась половозрастная структура населения. Поэтому воспроизводство населения и трудовых ресурсов для работы происходило и происходит не равномерно, а «волнообразно»: определенные подъемы изменяются глубокими падениями.

Воспроизводство трудовых ресурсов – это процесс постоянного и беспрерывного возобновления количественных и качественных характеристик экономически активного населения.

Поскольку трудовые ресурсы – часть населения, то и воспроизводство трудовых ресурсов отображает состояние и характер воспроизводства населения как части целого. Динамика численности всего население определяет динамику численности экономически активного населения, но эта зависимость непроста. То есть увеличение (уменьшение) численности населения приводит к увеличению (уменьшению) численности трудоактивного населения лишь при других одинаковых условиях, а в реальной жизни, под действием разнообразных причин, эти изменения происходят не одновременно и не в одинаковом масштабе.

Например, рождение детей увеличивает количество населения сразу, а количество трудовых ресурсов – лишь через 15–20 лет, и то при условии, что эти люди станут экономически активными. Смертность нетрудоспособных людей уменьшает количество населения, но не изменяет ресурсы для труда. При неизменном количестве населения трудовые ресурсы могут значительно увеличиваться (уменьшаться) за счет роста (спада) трудовой активности населения, например вследствие изменения уровня жизни.

В воспроизводстве трудовых ресурсов, как и в воспроизводстве всего населения, различают виды движения, типы и режимы.

Естественное, миграционное и экономическое движение населения влияют на количественные характеристики трудовых ресурсов, социальное – на качественные. Каждый вид движения обуславливается действием многочисленных разнообразных причин, а их взаимодействие и взаимозависимость определяют количество экономически активного населения, которое является фундаментальным показателем для любого общества или государства. Поэтому важно проанализировать влияние на динамику экономически активного (трудоактивного) населения любого из этих факторов в отдельности.

Типы воспроизводства трудовых ресурсов сравнительно с типами воспроизводства населения имеют разное смысловое значение. Экстенсивный тип воспроизводства связан с изменением качества человеческих ресурсов: возрастанием образовательного уровня, квалификации, улучшением здоровья, умственных способностей и т. п., что означает наращивание трудового потенциала.

Таким образом, воспроизводство населения имеет не только демографический, но также экономический и социальный аспекты. Оно определяет формирование трудовых ресурсов, освоение территорий, состояние производительных сил, развитие социальной инфраструктуры и т. п.

Население и трудовые ресурсы имеют количественные и качественные параметры, необходимые для анализа и оценки демографических процессов, выработки стратегии в области управления трудовыми ресурсами. Для характеристики воспроизводства населения применяются показатели рождаемости, смертности и естественного прироста.

Разница между числом родившихся и умерших при положительном результате называется естественным приростом населения.

Среднегодовая численность определяется на середину года как средняя арифметическая численности населения на начало и конец года или путем прибавления к начальной численности населения половины ее прироста.

Численность и состав населения во всех странах мира определяются с помощью переписей. Последняя перепись в нашей стране состоялась в 2001 г. Ее основные данные опубликованы и стали базой для получения демографических данных в последующий период. Переписи дают наиболее точные данные о численности населения.

Весьма важным является прогнозирование численности населения. Прогнозные расчеты позволяют выявить ожидаемые изменения численности населения, оценить демографическую ситуацию, складывающуюся как в отдельных регионах, так и в целом по стране, определить численность трудовых ресурсов, изменение их образовательного и профессионально-квалификационного уровня, проследить влияние других социально-экономических и экологических факторов на воспроизводственный процесс.

По классификации Международной организации труда (МОТ) население старше определенного минимального возраста, установленного для учета экономически активного населения (в России – 16 лет), подразделяется на три категории: занятые, безработные и вне рабочей силы. Занятые и безработные составляют рабочую силу или население, активное в данный период. Лица вне рабочей силы включают остаточные группы, которые не имеют работы, не ищут ее и не готовы работать, в том числе лица моложе трудоспособного возраста. Эта группа представляет население, которое в данный момент экономически неактивно.

Трудовые ресурсы (трудоспособное население в трудоспособном возрасте + работающие подростки + работающие инвалиды + работающие пенсионеры – неработающие льготные пенсионеры).

Население, которое не принадлежит к трудовым ресурсам (дети и неработающие пенсионеры, в том числе льготные, подростки).

Экономически активное население – это часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Уровень экономической активности населения рассчитывается по формуле:

Уэ.а.н. = dэ.а.н. / Чн.,

где Уэ.а.н. – уровень экономической активности населения; dэ.а.н. – доля в общей численности экономически активного населения; Чн. – общая численность населения.

Экономически неактивное население – это население, которое не входит в состав экономически активного населения, включая лиц младшего возраста, установленного для измерения численности. Численность экономически неактивного населения определяется по отношению к обследуемому периоду и включает следующие категории:

а) учащиеся и студенты, слушатели и курсанты, посещающие дневные учебные заведения (включая дневные аспирантуры и докторантуры);

б) лица, получающие пенсии по старости и на льготных условиях, а также получающие пенсию по случаю потери кормильца при достижении ими пенсионного возраста;

в) лица, получающие пенсии по инвалидности (I, II, III группы);

г) лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными родственниками и т. п.;

д) лица, отчаявшиеся найти работу, т. е. прекратившие поиск работы, исчерпавшие все возможности ее получения, но которые могут и готовы работать;

е) другие лица, у которых нет необходимости работать независимо от источника дохода.

Занятые экономической деятельностью – это лица в возрасте 15–70 лет, которые выполняют работы за вознаграждение по найму на условиях полного или неполного рабочего времени, работают индивидуально (самостоятельно) или в отдельных работодателей – граждан-работодателей, на собственном (семейном) предприятии, безвозмездно работающие члены домашнего хозяйства, занятые в личном подсобном сельском хозяйстве, а также временно отсутствующие на работе. Занятыми по этой методике считаются лица, которые работали на протяжении недели не меньше четырех часов (в личном подсобном хозяйстве – не меньше 30-ти часов) независимо от того, была это постоянная, временная, сезонная, случайная или другая работа.

Безработные, в определении МОТ, – это лица в возрасте 15–70 лет (как зарегистрированные, так и незарегистрированные в государственной службе занятости), которые одновременно удовлетворяют трем условиям: не имеют работы (прибыльного занятия), ищут работу или стараются организовать собственное дело, готовые приступить к работе на протяжении следующих двух недель. К этой категории принадлежат также лица, которые учатся по направлениям службы занятости, нашли работу и ждут ответа или готовятся к ней приступить, но на данный момент еще не работают.

Трудовые ресурсы: сущность и содержание

Трудовые ресурсы представляют собой категорию, занимающую промежуточное положение между экономическими категориями «население» и «совокупная рабочая сила». В количественном отношении в состав трудовых ресурсов входит все трудоспособное население, занятое независимо от возраста в сферах общественного хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности. В их состав включаются также лица трудоспособного возраста, потенциально способные к участию в труде, но занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной службе.

Трудовые ресурсы – это часть населения страны, которая по своему физическому развитию, умственным способностям и знаниям, способна работать в народном хозяйстве.

В структуре трудовых ресурсов с позиции их участия в общественном производстве выделяют две части: активную (функционирующую) и пассивную (потенциальную).

Понятие «трудовые ресурсы» более широкое, чем понятие «экономически активное население», поскольку включает еще и трудоспособных неработающих людей и тех, что стационарно учатся. Реально за понятием «трудовые ресурсы» стоит количество населения, которое можно принудить работать, то есть которое физически способно работать. Понятие же «экономически активное население» – это и реальная часть трудовых ресурсов, которые добровольно работают или хотят работать. Поскольку Украина избрала курс на построение свободного демократического общества, и в ее Конституции провозглашен запрет принудительной работы, понятие «трудовые ресурсы» постепенно теряет свое экономическое значение. Ведь ресурсами можно называть лишь реальные источники удовлетворения потребности (в данном случае – потребности в рабочей силе).

Величина трудовых ресурсов зависит от официально установленных возрастных границ – верхнего и нижнего уровней трудоспособного возраста, доли трудоспособных среди населения трудоспособного возраста, численности участвующих в общественном труде из лиц за пределами трудоспособного возраста.

Возрастные границы устанавливаются в каждой стране действующим законодательством. В России трудоспособным возрастом считается: у мужчин – 16–60 лет, у женщин – 16–55 лет. Границы трудоспособного возраста в разных странах неодинаковы. В ряде стран нижняя граница установлена 14–15 лет, а в отдельных странах – 18 лет. Верхняя граница во многих странах составляет 65 лет для всех или 65 лет – для мужчин и 60–62 года – для женщин.

Ведущая роль в трудовых ресурсах принадлежит трудоспособному населению в трудоспособном возрасте.

Трудоспособное население – это совокупность лиц, преимущественно в трудоспособном возрасте, способных по своим психофизиологическим данным к участию в трудовой деятельности.

На практике различают общую и профессиональную трудоспособность. Общая трудоспособность предполагает наличие у человека физических, психофизиологических, возрастных данных, определяющих способность к труду и не обусловливающих необходимость специальной подготовки. Профессиональная трудоспособность – это способность к конкретному виду труда, приобретаемая в ходе специального обучения.

Численность трудовых ресурсов может быть увеличена за счет естественного прироста населения в трудоспособном возрасте, сокращения доли нетрудоспособных среди лиц трудоспособного возраста, пересмотра возрастных границ трудоспособности.

В современных условиях основными источниками пополнения трудовых ресурсов являются: молодежь, вступающая в трудоспособный возраст; военнослужащие, высвобождаемые из вооруженных сил в связи с сокращением численности армии; вынужденные переселенцы из стран Балтии, Закавказья, Средней Азии.

Измерение трудовых ресурсов.

Количественные изменения численности трудовых ресурсов характеризуются такими показателями, как абсолютный прирост, темпы роста и темпы прироста.

Абсолютный прирост определяется на начало и конец рассматриваемого периода. Обычно это год или более длительный отрезок времени.

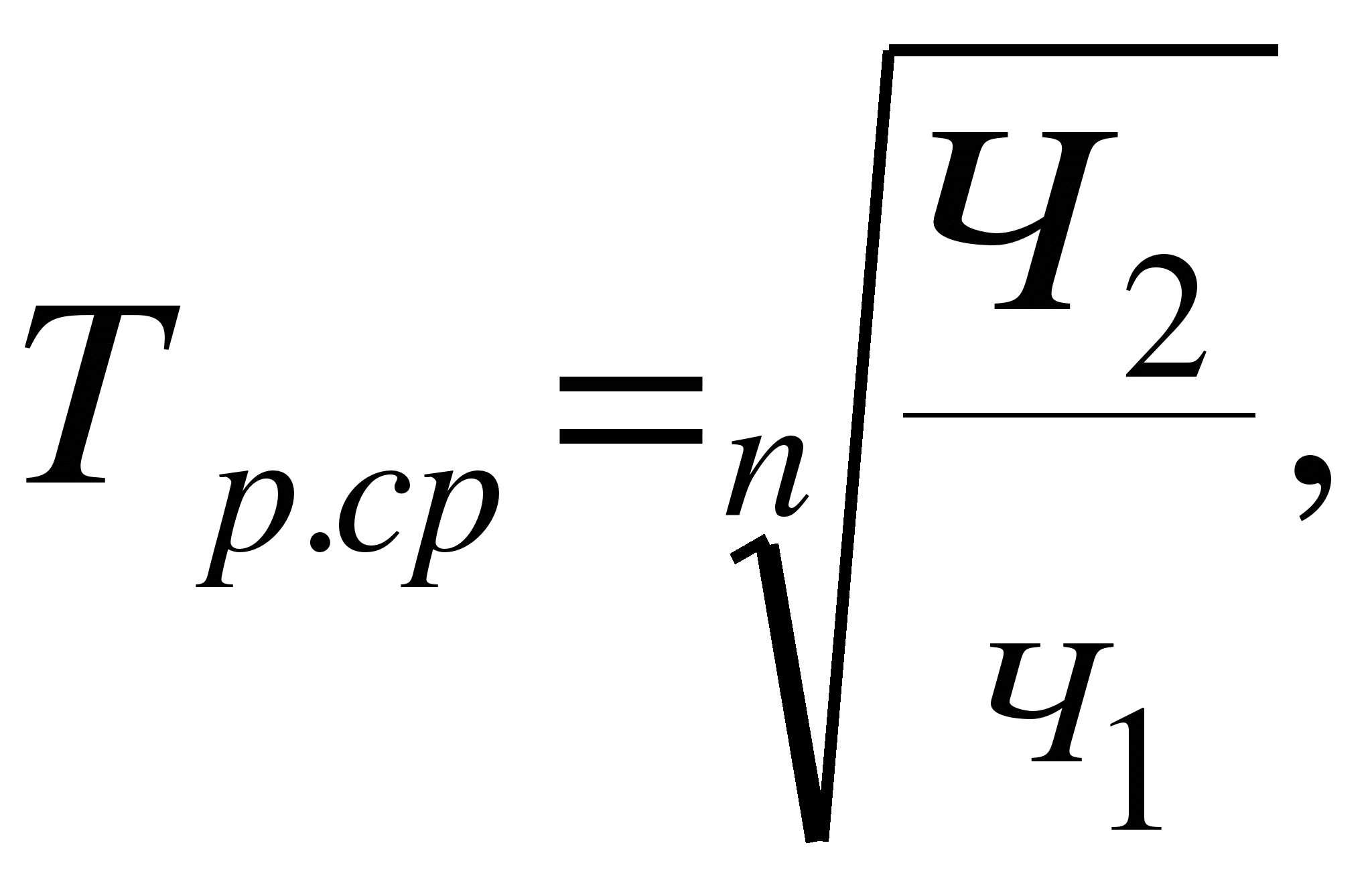

Темп роста исчисляется как отношение абсолютной численности трудовых ресурсов в конце данного периода к их величине в начале периода. Если рассматриваются темпы за ряд лет, то среднегодовой темп определяется как средняя геометрическая по формуле:

где

Тр.ср. –

среднегодовой темп роста;

где

Тр.ср. –

среднегодовой темп роста;

n – число лет;

Ч1 и Ч2 – численность соответственно в начале и конце периода.

Темп

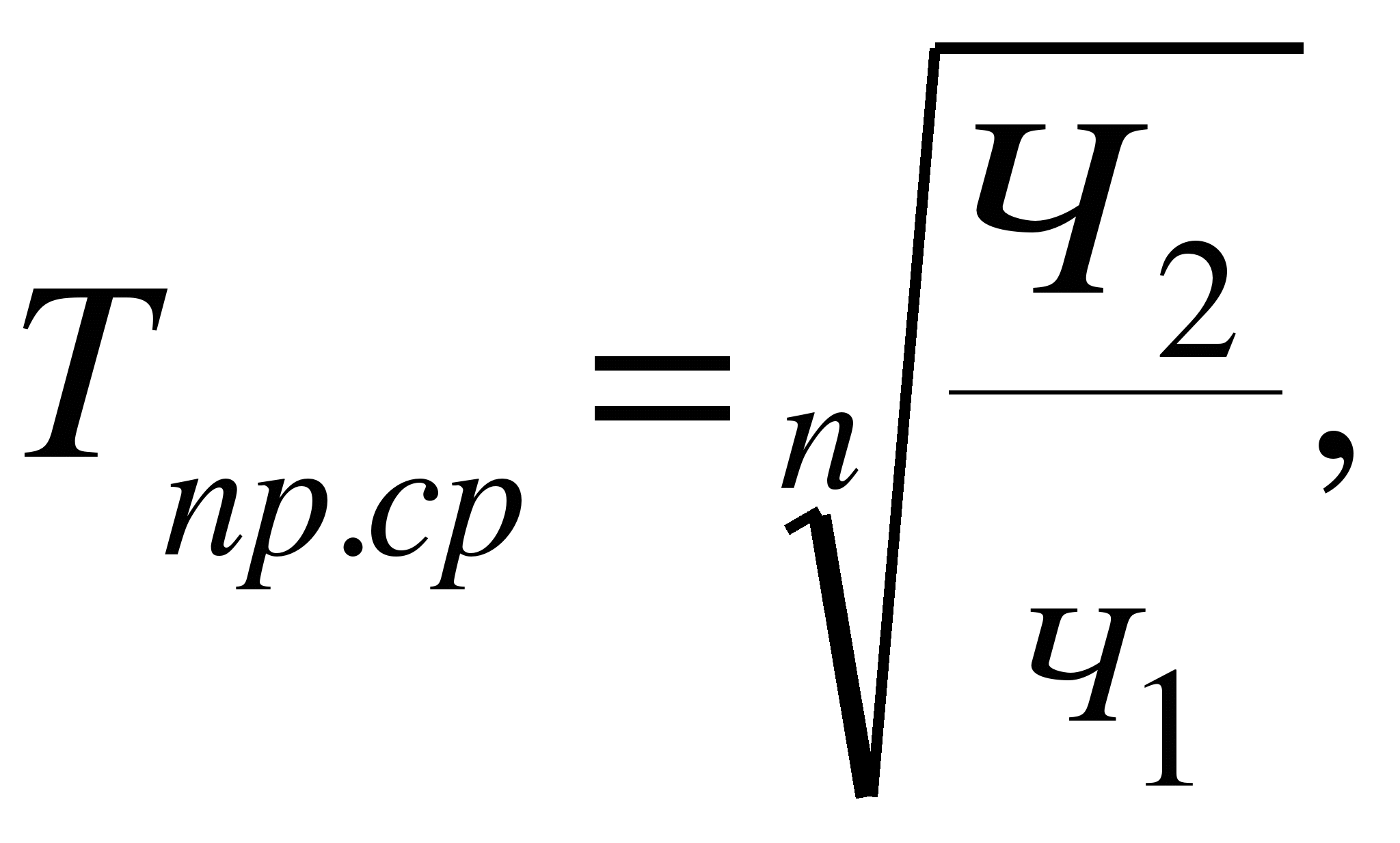

прироста рассчитывается по формуле:

где

Тпр.ср. –

среднегодовой темп роста.

где

Тпр.ср. –

среднегодовой темп роста.

Количественная оценка тенденций состояния и использования трудовых ресурсов позволяет учитывать и определять направления повышения их эффективности.

Трудовой потенциал: понятие, структура и показатели

Для определения возможностей участия человека в экономических процессах обычно используются понятия «рабочая сила» и «человеческий капитал».

Под рабочей силой принято понимать способность человека к труду, т. е. совокупность его физических и интеллектуальных данных, которые могут быть применены в производстве. Практически рабочая сила характеризуется, как правило, показателями здоровья, образования и профессионализма.

Человеческий капитал рассматривается как совокупность качеств, которые определяют производительность и могут стать источниками дохода для человека, семьи, предприятия и общества. Такими качествами обычно считают здоровье, природные способности, образование, профессионализм, мобильность.

Обобщающим показателем процесса становления и развития человека в трудовой деятельности является трудовой потенциал общества. Словом «потенциал» обычно обозначают средства, запасы, источники, которые могут быть использованы, а также возможности отдельного лица, группы лиц, общества в конкретной обстановке.

Во всем мире пришли к признанию, что главной производительной силой является человек. Каждый работник, отдельные группы и общество в целом располагают возможностями и способностями осуществлять и совершенствовать трудовую деятельность, существенно повышать ее эффективность.

Термин «потенциал» был введен в научный оборот 10–15 лет назад. Трактовка данного термина означает наличие у кого-либо (отдельно взятого человека, первичного трудового коллектива, общества в целом) скрытых, еще не проявивших себя возможностей или способностей в соответствующих сферах жизнедеятельности. Определяя данную экономическую категорию, следует иметь в виду, что потенциал (экономический, производственный, трудовой) представляет собой обобщенную, собирательную характеристику ресурсов, привязанную к месту и времени.

Таким образом, компоненты трудового потенциала должны характеризовать:

- психофизиологические возможности участия в общественно полезной деятельности;

- возможности нормальных социальных контактов;

-способности к генерации новых идей, методов, образов, представлений;

- рациональность поведения;

-наличие знаний и навыков, необходимых для выполнения определенных обязанностей и видов работ;

- предложение на рынке труда.

Приведенным аспектам соответствуют следующие компоненты трудового потенциала: здоровье; нравственность и умение работать в коллективе; творческий потенциал; активность; организованность и ассертивность (гармоничное объединение свойств личности); образование; профессионализм; ресурсы рабочего времени.

Показатели, характеризующие эти компоненты, могут относиться как к отдельному человеку, так и к различным коллективам, в том числе к персоналу предприятия и населения страны в целом.

Возможности людей по осуществлению в процессе общественно полезной деятельности широкого комплекса функций (производственных, организационно-управленческих, общественно-политических и др.) определяются качествами человека, как:

- специфического (трудового) ресурса и основы производства (качествами индивида как части населения);

- главной производительной силы и субъекта производственных отношений (качествами индивида как работника — носителя способности к труду, создателя материальных и духовных благ);

- члена общества (качества индивида как социально-формируемой личности, члена ассоциации трудящихся, участника управления государственными делами).

В силу этого совокупная способность к труду, определяющая меру возможного участия любого человека в общественно полезной деятельности, может быть охарактеризована не только со стороны психофизиологической пригодности и профессиональной подготовленности к выполнению конкретных трудовых функций, но и по времени и затратам труда, а также по степени гражданской и духовной зрелости личности.

Потенциал, выступая в единстве пространственных и временных характеристик, концентрирует в себе одновременно три уровня связей и отношений:

- первый уровень, отражающий прошлое, то есть представляющий собой совокупность свойств, накопленных системой в процессе ее становления и обуславливающих ее возможность функционирования и развития;

- второй уровень, характеризующий настоящее с точки зрения практического применения и использования наличных способностей;

-третий уровень, ориентированный на развитие: в процессе трудовой деятельности работник не только реализует свои способности, но и приобретает новые навыки.