- •Диалектика

- •Понятие и принципы диалектики

- •Диалектика в социальной сфере

- •Диалектика в политической сфере

- •Диалектические отношения в духовной сфере

- •Категории диалектики

- •Явление – категория диалектики, обозначающая внешнюю, «являющуюся» сторону предмета, в которой обнаруживает себя сущность.

- •2 . Противоречивость формы и содержания . Форма и содержание – диалектические противоположности. Отношения между ними могут быть охарактеризованы:

Диалектика в социальной сфере

Не менее диалектична социальная сфера, включающая разнообразные отношения между индивидами, группами и организациями. В этой совокупности отношений исторически первыми выступают половозрастные отношения. Наиболее важные роли в обеспечении жизни племени играли взрослые мужчины. Женщинам, старикам и детям отводились роли вспомогательные. Общественное разделение труда привело к появлению отношений между группами, представляющими различные виды производственной активности (межпрофессиональные отношения). Частная собственность породила межклассовые отношения. Развитие религий и государств стало источником межконфессиональных и межнациональных отношений. Развитие культуры различных слоев общества, возникновение разнообразных общественных институтов (братства, советы, союзы и т. п.) привело к появлению большого количества субкультур, отношения между представителями которых стали все больше усложнять социальную сферу общества. В разных странах и регионах заметную роль играли то одни, то другие социальные отношения.

Диалектика в политической сфере

Политическая сфера представляет собой диалектическую совокупность отношений социальных субъектов в области общественного управления, призванной обеспечить коллективную безопасность. В первобытном обществе безопасность обеспечивалась коллективным контролем за соблюдением обычаев и традиций, предписаний и табу (запретов, основанных на страхе перед возмездием какого-нибудь божества). Затем функция обеспечения безопасности закрепилась за постоянными правителями (вождями). Следующим шагом в развитии политической сферы было появление государства как специальной организации, обеспечивающей безопасность общества, и права как предписанной системы отношений, нарушение которой влечет возмездие государства. Диалектическим возвратом к коллективному обеспечению безопасности граждан является развитие организаций гражданского общества, стремящихся к участию в управлении общественными процессами. К ним относятся церковь, политические партии, корпорации и т. д.

Диалектические отношения в духовной сфере

Духовная сфера общества по своей сути сходна с экономической сферой, только продуктами здесь являются не вещи, а идеи и образы. Она включает отношения, возникающие между людьми в процессе производства, освоения (потребления) и передачи (распределения и обмена) духовных ценностей. По аналогии с отраслями производства материальных благ в духовном производстве можно выделить мораль, религию, искусство, философию, право, науку.

Еше в дописьменный период люди накапливали знания в области морали, религии, искусства и передавали их следующим поколениям. Эти знания формировались стихийно. Так же как владение материальными благами, владение духовными ценностями имело коллективный характер.

С развитием письменности, а позже с множественными процессами разделения общественного труда, усложнением социальной структуры, развитием государств некоторые специальные знания становятся товаром. Они приобретаются в процессе обучения за определенную плату, т. е. и здесь возникают своего рода отношения обмена. Появление философских школ, возглавляемых духовными авторитетами, борьба идейных течений свидетельствуют о явной частнособственнической претензии на определенные знания.

Античность характеризовалась множественностью учений о природе, об общественном устройстве, множественностью божеств. Средние века в Западной Европе — это господство единобожия, борьба христианства со всевозможными ересями. Такое единомыслие требовало однообразия в морали, праве, философии, искусстве, знаниях о природе. Эпоха Возрождения и Новое время представляют собой возврат к множественности в области духовного производства.

В настоящее время приходится говорить о двух противоположных тенденциях в развитии отношений в духовной сфере общества. С одной стороны, потребности гуманизации и демократизации общественных отношений диктуют необходимость терпимости к идейному плюрализму (множественности). С другой стороны, процессы глобализации во всех сферах общества ведут к пропаганде однообразных духовных ценностей.

Подводя итоги рассуждений об общественном развитии, можно заметить, что общество развивается под воздействием объективных и субъективных факторов. Объективные факторы действуют независимо от сознания людей. Это законы природы и естественные зависимости между социальными субъектами. Они реализуются в том числе в соответствии с законами диалектики, что было показано выше. Субъективные факторы - это осознанная активность и волевые усилия людей: творчество выдающихся личностей, наличие или отсутствие организаторских способностей и инициативы у лидеров общества, социальные институты, использование технических объектов и т. д.

История человечества показывает, что активность является способом существования общества. Только активное противостояние стихиям природы, стремление к преобразованию окружающей среды позволили разрозненным группам превратиться в общество. Дальнейшее развитие общества также зависит от упорной духовной и практической активности людей.

Возможность выбора тех или иных решений создает условие для альтернативности общественного развития, наличия вариантов эволюции, которые исключают друг друга. История человечества — это цепь уникальных событий, поскольку нет ни одного народа, государства с одинаковой исторической судьбой. Ступени человеческой истории характеризуются многообразием путей и форм общественного развития.

Закон единства и борьбы противоположностей

|

|

В сущности каждого объекта имеются противоположные стороны (свойства), находящиеся в состоянии единства и борьбы; борьба противоположностей ведет ко все более острому противоречию и заканчивается исчезновением одного и возникновением другого состояния объекта.

Закон единства и борьбы противоположностей

Важнейшие понятия данного закона: «тождество» — «одинаковость», «совпадение», «равенство»; «различие» — «неодинаковость», «несовпадение», «неравенство»; «противоположность» — «крайняя степень различия». Согласно названному закону источник изменения и развития любого объекта находится в нем самом. Это справедливо для всех случаев, когда нет вмешательства внешней силы. Данный закон предлагает воспринимать любой объект как сложное образование, которое содержит элементы, непосредственно друг с другом не совместимые.

Единство противоположностей состоит в следующем:

они неразрывно связаны между собой. Таковы, например, единичные и общие черты объекта. Не существует уникальных объектов, каждый чем-то похож на другие; также не существует в полном смысле стандартных объектов, каждый чем-то отличается от других;

взаимно обусловливают друг друга. Так, единичное можно выделить только на фоне общею и наоборот;

взаимно переходят, взаимно превращаются друг в друга. То, что в одном отношении выступает как единичное явление, например человек, знающий уголовное право, в другом отношении является общим явлением — этот же человек среди сотрудников прокуратуры.

Борьба противоположностей состоит в том, что они противодействуют друг другу, стремятся друг друга исключить (уничтожить), например знание и незнание отдельного человека — что-то запоминается, но при этом что-то и забывается.

Противоречие - крайняя точка борьбы противоположностей. Уход из этой крайней точки, конец борьбы означает наступление необратимых изменений. Это и есть развитие. Например, студен ту предстоит экзамен (контрольная работа, опрос и т. п.). Его беспокоит противоречивая ситуация: с одной стороны, экзамен нужно сдать обязательно, т. е. ситуация требует наличия достаточного объема знаний; с другой — знаний нет или их мало. Это противоречие можно решить двумя путями:

выучил материал, и студент — уже другой человек, он умнее, т. е. развился в сторону совершенства в этой области знания;

решил отказаться и от знаний, и от экзамена, и от учебного заведения — тоже стал другим человеком, уже избавился от стремления к совершенству в этой области, т. е. развился в сторону деградации на этом жизненном пути.

Таким образом, через связь (борьбу) противоположных сил, сторон, свойств развиваются все объекты мира, в том числе социальные системы, человек и его духовность. Необходимо понять, что для человека противоречия с самим собой и окружающими людьми не болезнь, а естественное состояние. Цивилизованные отношения в обществе предполагают внимательность к этим противоречиям, прогнозирование последствий их разрешения, умение управлять собой.

Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений

Развитие объекта происходит путем количественных изменений, которые, накапливаясь, превышают определенную меру и вызывают качественные изменения, а они, в свою очередь, порождают новые возможности количественных изменений.

Основные понятия и характеристики закона перехода количественных и качественных измений:

Свойство (исходное понятие данного закона) — наличие и характер изменчивости объекта, которая проявляется в отношениях с другими объектами. Свойства показывают сходство или различие объектов. Любой объект обладает множеством разнообразных свойств;

Качество — совокупность основных необходимых свойств объекта, благодаря которой он существует как таковой и отличается от других. Эта совокупность свойств определяет его состояние совместимости со своим исходным статусом. С потерей хотя бы одного из таких свойств объект утрачивает исходную определенность и приобретает другой статус. Например, студент, не сдавший экзамены, перестает быть студентом;

Количество — объем изменения объекта. Часто, но не всегда этот объем можно выразить численно, как в случае с оценкой знаний студента на экзамене;

Мера — это граница, при переходе которой количественные изменения вызывают изменения качественные. Внутри границ меры качество остается неизменным, а количество меняется. Например, студент, прошедший все испытания, переводится на следующий курс;

Скачок — переход от одного качества к другому.

Таким образом, через связь количественных и качественных изменений происходит развитие всех объектов мира. Если люди хотят добиться качественных изменений в общественном устройстве, технике или формировании собственных свойств, то нет другого пути, кроме как соответствующие количественные изменения, т. е. постепенное изменение культуры общества, накопление научных знаний, личная тренировка и упорный труд. А для достижения высоких количественных показателей в любой сфере жизни общества нужно сначала выйти на определенный качественный уровень развития. Например, хочешь быстро бегать — научись сначала ходить, хочешь накопить научные знания — научись сначала читать. Развитие — это выход на новый качественный уровень, иначе это не развитие, а просто количественное изменение свойств объекта.

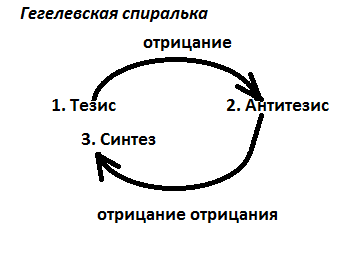

Закон отрицания отрицания

Закон трех отрицаний

Развитие происходит путем диалектического отрицания старого состояния объекта новым, нового — новейшим, в результате чего развитие сочетает преемственность и цикличность.

Категория «отрицание» выражает определенный тип смены состояния объекта. Любой объект, развиваясь, становится качественно иным и неизбежно достигает стадии отрицания. Полное отрицание — это смена качества на противоречащее. Цепь отрицания старого и возникновения нового не имеет начала и конца. Отрицание может проявляться в виде простого уничтожения объекта. Тогда о развитии говорить уже не приходится.

Диалектическое отрицание предполагает уничтожение только части свойств объекта, которые уже не нужны или даже вредны. При этом сохраняются полезные свойства, те, что определяют существование системы в настоящее время, а также появляются принципиально новые свойства, что в итоге и определяет возможность скачка.

Двойное полное отрицание (отрицание отрицания) представляет собой ситуацию «якобы возврата» к старому: всякое явление превращается в свое отрицание (первая фаза); потом опять происходит отрицание (вторая фаза); в результате третья фаза имеет формальное сходство с первой. Если нет развития, то изменение идет по кругу. При наличии восходящего движения объект возвращается к исходному состоянию, но на другом, более высоком уровне. Поэтому о диалектическом развитии говорят как о движении по спирали.

Таким образом, данный закон демонстрирует связь старого и нового состояния объекта в развитии, их борьбу и взаимное превращение друг в друга. Всякое возникающее новое состояние (свойство) рано или поздно стареет и исчезает. Людям, если они заинтересованы в развитии каких-либо систем, в том числе самих себя, никуда не деться от отрицания старых свойств, связей и приобретения прямо противоположных, новых состояний. Старое -это разрушающиеся элементы и связи, влекущие разрушение исходного состояния всей системы, снижение ее исходных функциональных возможностей. Новое — это элементы и связи, которые преобразуют систему в целом, изменяют ее функциональные возможности.

Законы диалектического развития обладают специфичностью и не сводятся друг к другу, но они взаимосвязаны, дополняют друг друга. Развитие есть разрешение противоречий, оно же есть смена качественного состояния, оно же есть диалектическое отрицание старого новым.

Если рассматривать данный закон диалектики с помощью такой модели, то выходит, что прогресс сопровождается периодическими приходами к какому-то строю, но на более высоком уровне. Подобно тому, как Демокрит ещё до нашей эры предложил идею атомов, и через многие века к ней вернулись. Или Ньютон отстаивал корпускулярную теорию света, которую вспомнили в 20 веке, когда оказалось, что волновая теория объясняет не все свойства света. Но это обращение к теориям было не тупым возвратом, ведь в физике был новый уровень знаний.