- •4. Основные элементы цбк. Особенности течения газа

- •4.1 Особенности течения газа во входном устройстве цбк

- •4.2 Особенности течения газа в лопаточном аппарате

- •4.2.1 Вращающийся направляющий аппарат

- •4.2.2 Конструктивные типы рабочих колес.

- •4.2.3 Течение газа в каналах колеса

- •4.2.4 Работа, совершаемая колесом

- •4.2.5 Определение параметров газа и размеры рабочего колеса на выходе

дисциплина «Судовое вспомогательное энергетическое

оборудование»

Курс «Судовые компрессорные машины». © Чернов А.И., 2014

Модуль 4

4. Основные элементы цбк. Особенности течения газа

во входном устройстве и рабочем колесе ЦБК

4.1 Особенности течения газа во входном устройстве цбк

Во входном устройстве начинается рабочий процесс центробежного компрессора. Назначением входного устройства является:

обеспечение равномерного подвода газа к рабочему колесу;

создание перед ним заданной структуры потока, т. е. нужного распределения его параметров вдоль радиуса на входе в рабочие каналы.

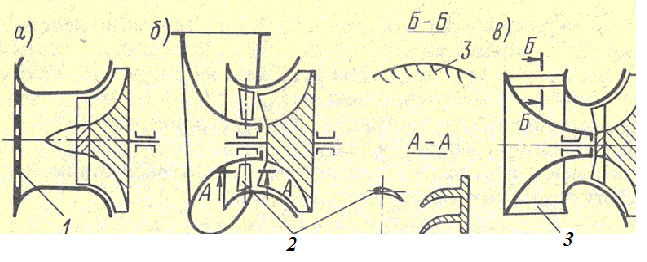

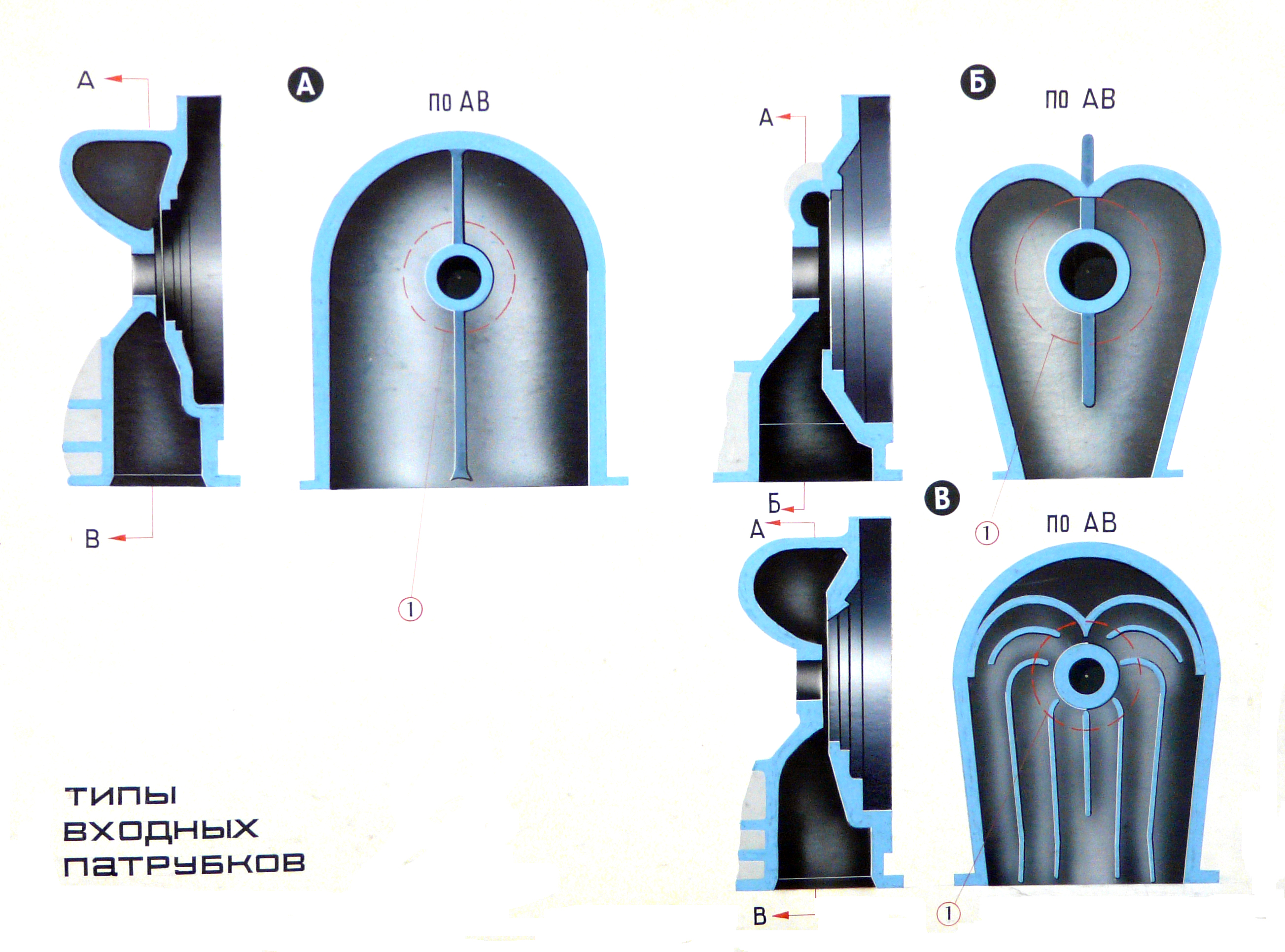

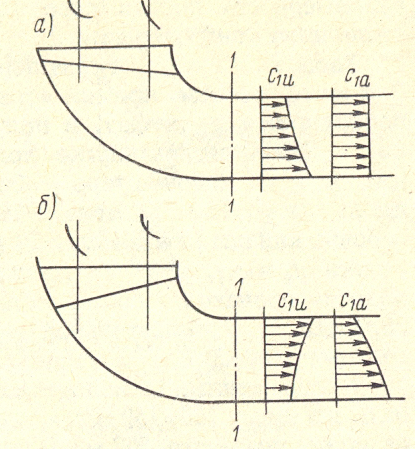

В зависимости от конструкции существуют входные устройства различных типов. Основные типы входных устройств, применяемые в судовых компрессорах, показаны на рис. 4.1.

Рисунок 4.1 – Типы входных устройств: а - простейшее с осевым входом; б - входная камера (патрубок); в - радиально-кольцевое с осевым подводом к колесу:

1 - сетка; 2 - поворотный направляющий аппарат; 3 – неподвижный направляющий аппарат

На рис. 4.1,а изображено входное устройство простейшего типа с осевым подводом газа к рабочим каналам. Входное устройство этого типа используется в сравнительно небольших компрессорах, когда возможно всасывание из помещения, где установлен компрессор. Рабочее колесо при этом насаживается на вал консольно и вращается вместе с обтекателем ступицы. С увеличением размеров и массы рабочее колесо приходится располагать между опорами. В таких конструкциях передний подшипник находится в неподвижном обтекателе ступицы, прикрепленном к наружной воронке с помощью стоек (рис. 4.1). Форма обводов наружной воронки может быть цилиндрической (см. рис. 4.1, а), конической (см. рис. 4.2,), а также криволинейной с заданной геометрией.

С ростом производительности и размеров компрессора простейший тип входного устройства может оказаться неприемлемым по конструктивным соображениям или, вследствие значительного влияния на обитаемость отсека (повышение уровня шума и разрежения воздуха в помещении), а также из-за усложнения формы канала входного устройства, вызванного увеличением размеров переднего подшипника. В этом случае применяется входная камера (рис. 4.1, б), присоединяемая с помощью фланца к шахте воздухоподвода. Из внутреннего пространства камеры газ поступает к рабочему колесу через криволинейный конфузор, обеспечивающий поворот потока от радиального до осевого направления. Основной недостаток входной камеры (патрубка) - возможность нарушения осевой симметрии потока перед колесом. Поэтому, если возможно по условиям эксплуатации, особенно при отсутствии постоянных постов обслуживания в помещениях, где установлен компрессор, применяют входные устройства, обеспечивающие кольцевой осесимметричный подвод газа к колесу (рис. 4.1, в). Такое входное устройство обычно образуется из двух концентричных обечаек (воронок) корпуса - наружной и внутренней, между которыми иногда устанавливаются неподвижный направляющий аппарат, а также дополнительные воронки (см. рис. 3.2) для снижения потерь при повороте потока. Возможны и другие виды входных устройств, например коленообразные патрубки. Однако, последние применяются редко из-за большой неравномерности потока, возникающей перед колесом.

На рисунке 4.2 показаны различные типы входных камер (патрубков). Существенным недостатком входной камеры, изображенной на рис.4.2,а является неравномерное распределение скоростей и давления в сечении потока при входе в рабочее колесо и, как следствие, увеличение динамической нагрузки на лопатки. Для обеспечения осесимметричности потока применяют камеры (см. рис.4.2,б), в которых сечение канала уменьшается за валом компрессора соответствующим профилированием. В более сложных конструкциях в камере устанавливаются дополнительные направляющие перегородки (рис.4.2,в).

Нарушение равномерности течения во входном устройстве:

вызывает рост потерь энергии в этом элементе компрессора вследствие отрывов потока и энергообмена между отдельными струйками тока;

приводит к ухудшению обтекания входных кромок его лопаток, в результате чего снижается эффективность работы колеса и последующих элементов и повышаются динамические напряжения в них.

Для достижения лучшей равномерности потока перед колесом каналы входных устройств выполняют конфузорными.

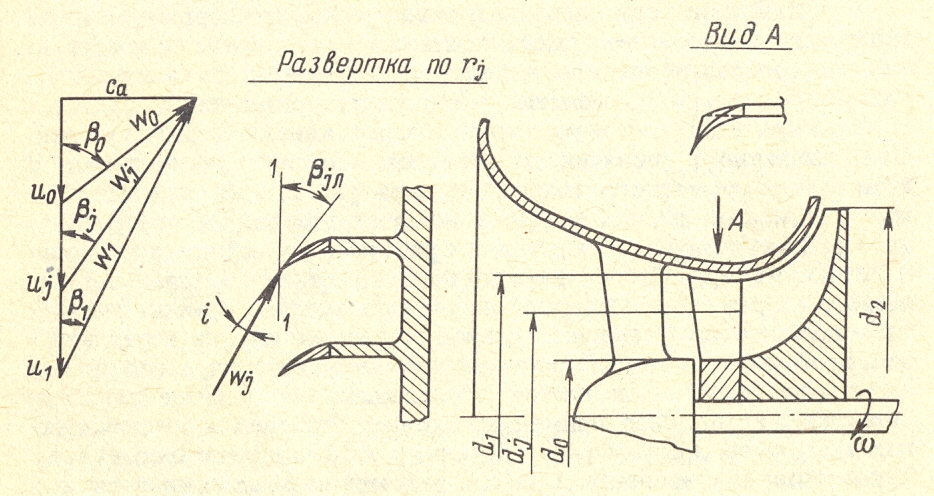

Рассмотрим течение газа

перед

колесом на

выходе из конфузора. Для этого рассечем

кромки

лопаток

рабочего

колеса цилиндрической поверхностью

радиуса

![]() и полученное сечение

развернем на плоскость. Тогда на развертке

получим

следующую

картину течения (см. рис.4.3).

и полученное сечение

развернем на плоскость. Тогда на развертке

получим

следующую

картину течения (см. рис.4.3).

Рисунок 4.3 – Течение газа на входе в рабочее колесо центробежного компрессора

Газ с абсолютной скоростью

![]() ,

направленной вдоль

оси колеса, подходит к сечению

1-1. В момент поступления в рабочие каналы

каждая

частица газа начинает

вращаться со скоростью колеса

,

направленной вдоль

оси колеса, подходит к сечению

1-1. В момент поступления в рабочие каналы

каждая

частица газа начинает

вращаться со скоростью колеса

![]() ,

поэтому движение ее относительно

вращающихся лопаток происходит с

относительной скоростью

,

поэтому движение ее относительно

вращающихся лопаток происходит с

относительной скоростью

![]() .

Эти три вектора -

абсолютной, переносной и относительной

скоростей - составляют входной треугольник

скоростей, из которого следует, что

.

Эти три вектора -

абсолютной, переносной и относительной

скоростей - составляют входной треугольник

скоростей, из которого следует, что

![]() и

и

![]() .

.

В современных транспортных

центробежных

компрессорах величина

достигает 100…150 м/с, а окружная скорость

на наружном диаметре может превысить

500 м/с (для рабочих колес из титановых

сплавов

![]() до 600-700 м/с). .

до 600-700 м/с). .

Увеличение осевой скорости

позволяет уменьшить при заданной

производительности радиальный габарит

машины. Рост окружной скорости означает

возможность сообщения газу большей

энергии и повышение

![]() .

Однако такая интенсификация компрессора

связана с ростом

относительной скорости на периферии

входа в колесо (см. рис. 4.3), вплоть до

возникновения скачков уплотнения в

рабочих каналах. Во избежание этого

число

Маха

.

Однако такая интенсификация компрессора

связана с ростом

относительной скорости на периферии

входа в колесо (см. рис. 4.3), вплоть до

возникновения скачков уплотнения в

рабочих каналах. Во избежание этого

число

Маха

![]() по

скорости

по

скорости

![]() должно быть меньше единицы,

а с учетом

стеснения потока лопатками и местного

увеличения относительных скоростей

принимают

должно быть меньше единицы,

а с учетом

стеснения потока лопатками и местного

увеличения относительных скоростей

принимают

![]() .

Способом уменьшения

без

снижения

и

.

Способом уменьшения

без

снижения

и

![]() является создание

предварительной закрутки потока перед

колесом. При этом

во входном устройстве потоку должна

быть сообщена

окружная составляющая скорости

является создание

предварительной закрутки потока перед

колесом. При этом

во входном устройстве потоку должна

быть сообщена

окружная составляющая скорости

![]() и абсолютная скорость возрастает до

и абсолютная скорость возрастает до

![]() .

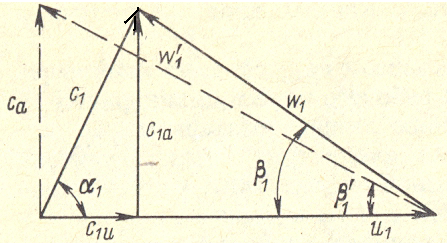

На рис. 4.4 показаны в сравнении входные

треугольники. скоростей

без закрутки (штриховые

линии) и с предварительной закруткой

потока. Введение предварительной

закрутки хотя и позволяет снизить

или увеличить

.

На рис. 4.4 показаны в сравнении входные

треугольники. скоростей

без закрутки (штриховые

линии) и с предварительной закруткой

потока. Введение предварительной

закрутки хотя и позволяет снизить

или увеличить

![]() и

при заданном

,

но приводит к уменьшению

момента количества

движения газа в колесе (так как

и

при заданном

,

но приводит к уменьшению

момента количества

движения газа в колесе (так как

![]() )

и к уменьшению работы, сообщаемой газу

колесом. Учитывая

это, а также условие на втулке

)

и к уменьшению работы, сообщаемой газу

колесом. Учитывая

это, а также условие на втулке

![]() ,

принимаемое во

избежание перекрутки лопаток вращающегося

направляющего аппарата, предварительную

закрутку на

,

принимаемое во

избежание перекрутки лопаток вращающегося

направляющего аппарата, предварительную

закрутку на

![]() выбирают

выбирают

![]() м/с.

м/с.

Рисунок 4.4 - Входной треугольник скоростей

Закрутка потока во входном

устройстве осуществляется с помощью

неподвижного направляющего аппарата

(см. рис.

4.1, б). Входные

кромки его лопаток выставляют радиально,

а выходные загибают, создавая тем самым

закрутку потока. Загибая выходную кромку

на разные углы по длине лопатки, можно

создать закрутку вдоль радиуса рабочих

лопаток, распределенную по различным

законам. В практике компрессоростроения

весьма часто применяется распределение

закрутки

по закону постоянства циркуляции

![]() .

Изменение закрутки

.

Изменение закрутки

![]() ,

соответствующее этому

закону, и примерная конфигурация лопатки

направляющего аппарата показаны на

рис. 4.5, а.

,

соответствующее этому

закону, и примерная конфигурация лопатки

направляющего аппарата показаны на

рис. 4.5, а.

Рисунок 4.5 - Виды предварительной закрутки потока перед колесом:

а - по закону постоянства циркуляции; б - по закону твердого тела

Закон постоянства циркуляции

является естественным законом, повсеместно

наблюдаемом в природе (смерчи, водовороты,

атмосферные циклоны и т. п.). В связи с

чем, его иногда называют законом

"свободного вихря". Из анализа его

энергобаланса получается, что в таком

потоке

![]() вдоль

радиуса. Постоянство циркуляции и

теоретически означает отсутствие

энергообмена между отдельными слоями

(трубками тока), и поэтому при такой

структуре потока можно получить

наименьшие потери энергии. Однако наряду

с этим достоинством закон

имеет

серьезный недостаток. Из рис. 4.5, а

следует, что наименьшее значение

вдоль

радиуса. Постоянство циркуляции и

теоретически означает отсутствие

энергообмена между отдельными слоями

(трубками тока), и поэтому при такой

структуре потока можно получить

наименьшие потери энергии. Однако наряду

с этим достоинством закон

имеет

серьезный недостаток. Из рис. 4.5, а

следует, что наименьшее значение

![]() оказывается на

оказывается на

![]() ,

т.е. там, где требуется как раз наибольшая

закрутка для обеспечения принятых

значений

.

У втулки же большая

,

т.е. там, где требуется как раз наибольшая

закрутка для обеспечения принятых

значений

.

У втулки же большая

![]() оказаться

даже лишней.

оказаться

даже лишней.

Указанного недостатка лишен

другой вид распределения предварительной

закрутки (рис. 4.5, б),

при котором она

изменяется вдоль радиуса так же, как

окружная скорость во вращающемся твердом

теле

![]() .

Такая закрутка иногда называется

"силовым вихрем". Она позволяет

получить более благоприятное распределение

по входной кромке

лопаток рабочего колеса. Хотя при этом,

безусловно, возрастают потери на

внутреннее вихреобразование и

внутрижидкостное трение. Недостатком

этого вида распределения является также

резкое убывание

к периферии

,

что может приводить к нарушению

устойчивой работы колеса и росту вихревых

потерь, особенно на нерасчетных, долевых,

режимах его работы.

.

Такая закрутка иногда называется

"силовым вихрем". Она позволяет

получить более благоприятное распределение

по входной кромке

лопаток рабочего колеса. Хотя при этом,

безусловно, возрастают потери на

внутреннее вихреобразование и

внутрижидкостное трение. Недостатком

этого вида распределения является также

резкое убывание

к периферии

,

что может приводить к нарушению

устойчивой работы колеса и росту вихревых

потерь, особенно на нерасчетных, долевых,

режимах его работы.

Кроме рассмотренных двух

видов распределения можно принимать и

промежуточные законы, описываемые

уравнением

![]() (-1<m<1)

с соответствующими промежуточными

свойствами. На характер эпюры

может влиять также установка промежуточных

воронок. Следует, однако, помнить, что

применение промежуточных воронок влечет

за собой также возрастание гидравлических

потерь.

(-1<m<1)

с соответствующими промежуточными

свойствами. На характер эпюры

может влиять также установка промежуточных

воронок. Следует, однако, помнить, что

применение промежуточных воронок влечет

за собой также возрастание гидравлических

потерь.

Для оценки'

потерь энергии во входных

устройствах компрессоров обычно

используется коэффициент ![]() ,

,

где

![]() - потеря полного давления.

- потеря полного давления.

Совершенство входного устройства оказывает существенное влияние на эффективность последующих элементов. Поэтому его конструктивный тип всегда тщательно отбирают и доводят путем испытаний на моделях. В зависимости от конструкции для входных устройств судовых центробежных компрессоров многие исследователи рекомендуют следующие значения коэффициентов потерь:

для осевых патрубков простейшего типа и радиальных осесимметричных входных устройств

=0,008… 0,03;

=0,008… 0,03;

при усложненных обводах симметричных патрубков, установке входных неподвижных направляющих аппаратов и воронок = 0,02…0,07;

для коленообразных патрубков = 0,1… 0,2.

Для определения параметров газа в

сечении 1-1 используем три уравнения:

энергии, процесса и состояния. Применительно

к процессу во входном устройстве,

пренебрегая незначительным естественным

теплообменом с внешней средой, можно

записать уравнение энергии (2.5) в виде

![]() .

Из этого выражения, учитывая ранее

принятое Со =0, получим выражение

для определения температуры газа перед

колесом

.

Из этого выражения, учитывая ранее

принятое Со =0, получим выражение

для определения температуры газа перед

колесом

(4.1)

(4.1)

Давление на входе в рабочие каналы найдем из уравнения политропы:

![]() (4.2)

(4.2)

. Показатель политропы в формуле (4.2) находится из уравнения (3.4), которое для входного устройства принимает вид

![]()

где

![]() -

работа, затрачиваемая на преодоление

сил трения во входном устройстве

-

работа, затрачиваемая на преодоление

сил трения во входном устройстве

![]() .

.

Заменяя в выражении для n разность температур из (4.1), получаем после преобразований

![]() .

.

Плотность определяется из

уравнения состояния:

![]() (4.3)

(4.3)

Пользуясь найденными

значениями параметров газа и заданной

средней скоростью

можно из уравнения неразрывности

определить площадь проходного сечения

в сечении 1-1 (см. рис. 3.2):

![]() (4.4)

(4.4)

В уравнениях (4.1) - (4.4) рассматривают параметры газа и потока на среднем диаметре и полагают, что они соответствуют их осредненным значениям в сечении 1-1. С помощью этих уравнений можно приближенно найти форму меридионального сечения канала, если задаться формой его средней линии. При более детальном профилировании выполняют расчет параметров на нескольких радиусах и выбирают закон распределения меридиональных скоростей вдоль нормалей к линиям тока.