- •28. Определение и сохранение архитектурно-исторической зоны в черте города

- •29. Функционально-планировочная структура общеобразовательных школ

- •30. Стены из крупных блоков

- •31. Мемориально-культовая архитектура Казахстана

- •32. Принципиальные способы предотвращения образования конденсата на внутренней поверхности ограждающих конструкций.

- •33. Приемы освещения общественных зданий

- •36. Система озелененных и рекреационных зон города

- •37. Театры: функционально-планировочные элементы и архитектурно-планировочное решение театров

- •38. Конструкции больших пролетов, работающие в 3-х плоскостях

- •40. Влажностный режим строительных конструкций. Определение «температуры точки росы»

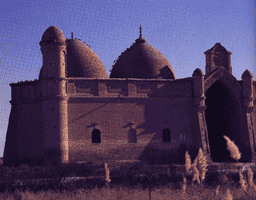

31. Мемориально-культовая архитектура Казахстана

Своеобразной программой монументального зодчества на заре человечества можно считать необходимость материализации духа предков и бережного к нему отношения.

Об этом свидетельствуют различные типы мегалитических построек: менгиры, кромлехи, дольмены, цисты, плиточные ограды.

Достаточно высокого уровня строительного искусства достигли племена низовьев Сырдарьи, возводившие дошедшие до нас сооружения по известным законам зодчества. Об этом свидетельствует архитектура мавзолеев Тагискена, расположенных примерно в 20 километрах к юго-западу от Кызылорды в русле Инкар-Дарьи.

Архитектурные традиции тагискенцев эпохи поздней бронзы получили дальнейшее развитие в находящемся неподалеку от своих прототипов в долине Инкар-Дарьи мавзолее IV века до нашей эры "Баланды-2" – центрическом многокамерном сооружении с коническим шатровым куполом, возвышающимся над цилиндрическим или призматическим объемом, предопределившим композиции уникальных средневековых памятников Казахстана и Средней Азии.

Именно при возведении этого мавзолея произошло "рождение" купола как важной архитектурной формы и строительной конструкции, позволяющей перекрывать довольно большие пролеты, и применение в качестве основного строительного материала кирпича.

На все больше усиливающееся влияние тюркских племен с востока указывает целый ряд признаков погребального ритуала – бревенчатые сооружения типа юрты, покрытые коническими и шатровыми сводами, и другие. Этим, вероятно, можно объяснить появление новой формы архитектуры как сочетания традиционных форм мемориальных сооружений и деревянного зодчества тюрок. Теперь граненые стены и купола были перенесены уже и на кирпичное строительство. В сакское время искусство племен Казахстана достигло достаточно высокой ступени развития, а строительное дело поражает своими грандиозными размерами.

Усуни и кангюйцы – прямые продолжатели культурных традиций саков, их строительная культура развивалась в течение 700 лет (до V века нашей эры). Огромное количество курганов усуньского времени сооружалось на местах зимних и летних кочевий по течению рек, стекающих с горных склонов. В городище "Чирик-Рабат", находившемся в бассейне Жана-Дарьи, были раскопаны два мавзолея, относящиеся к IV-II векам до нашей эры, и мемориальное сооружение "Бабиш-Мулла-2". О достижении более высокого уровня архитектурно-строительного дела свидетельствует применение обожженного кирпича для настилки пола северо-западного помещения здания, которое тщательно покрывалось алебастром и раскрашивалось.

В связи с образованием Тюркского каганата в архитектуре произошли важные процессы, оказавшие влияние на формирование традиционных типов мемориальных сооружений, с небольшими изменениями дошедших до наших дней.

К примеру, бревенчатые с коническими или шатровыми сводами погребальные сооружения приалтайских тюрков на новом месте и в новых условиях переселенцы воспроизводили уже в кирпичных конструкциях.

Арабское завоевание стимулировало развитие новых общественных отношений на территории юга Казахстана и положило начало развитию новых типов зданий и сооружений. Строительству мавзолеев над могилами святых (в первую очередь святыми объявляются сам Мухаммед и первые четыре его халифа: Абубекр, Омар, Осман и Али) придается новый смысл, это становится делом престижным, требующим высокого архитектурно-художественного мастерства зодчих.

Зодчество Казахстана эпохи средневековья (X-XVIII веков)

Традиция возведения курганов над могилой умершего сложилась в кочевой среде в степях Центральной Азии раньше, чем в других регионах. Показательны антропоморфные стелы, а иногда – даже посадки деревьев как воплощение идеи мирового древа жизни. В X-XI вв. появились так называемые "башенные" мавзолеи. Процесс начался в низовьях Сыр-Дарьи еще в начале первого тысячелетия до нашей эры (мавзолей "Тагискен-5", IX-VIII века до нашей эры), в конце первого тысячелетия нашей эры в долине Сыр-Дарьи возводились уникальные монументальные башенные столпообразные сооружения, такие как Аксак-кыз, Бегим-ана, Сараман-Коса (X-XI века).

С распространением ислама эта традиция усилилась, хотя нельзя связывать строительство надгробных сооружений только с религией. Идея прославления, увековечивания памяти предка (считавшейся в кочевом обществе великим долгом благодарных потомков) лучше всего выражалась вертикалью. С этих позиций башенные мавзолеи Казахстана, без сомнения, вызывают большой интерес.

В эпоху Караханидов, когда ислам был принят как государственная религия, строительству мавзолеев придавали особое значение. Возведение их над могилами выдающихся государственных и религиозных деятелей стало традицией. Также вошло в обычай завещать себе могильное место "в ногах святого", известного предка и строить мавзолеи еще при жизни. Традиционными становятся однокамерные мавзолеи. К ранее известным башенным присоединились центрические мавзолеи со сферическим или шатровым покрытием, с барабаном или без него.

Наиболее выдающимся памятником истории архитектуры Казахстана нового периода является мавзолей Бабаджи-Хатун (конец X – начало XI века), находящийся в 28 километрах от Тараза в селе Головачевка, с которого начинается феодальная архитектура края. Своим композиционным построением мавзолей положил начало центрическому с шатровым покрытием типу сооружений. Мавзолей интересен кроме того и двумя куполами: внутренний – полусферический, ребристый; внешний – пирамидально-шатровый, гофрированный. Здание отличается строгой простотой форм, ограниченностью декора и высоким качеством строительных работ, что обусловило его многовековую сохранность. Новаторская инженерная идея, в основе которой лежит способ передачи статических сил распора от основного внутреннего сферического купола и силы тяжести от внешнего высокого поднятого (в Бабаджи-Хатун – шатрового) купола на барабан и стены, позволила в последующем перекрывать огромные пространства и получила в Средней Азии широчайшее распространение с XI века. Без преувеличения можно отметить, что этот купол стал прототипом современных пространственных конструкций и позволил придать неповторимый архитектурно-художественный облик таким шедеврам мировой архитектуры Куня-Ургенча, как мавзолей Фахраддин-Рази (XII век), Текеша (XIII век), Тюрабек-ханым (XIV век), Самарканда – Гури-Эмир (1404 год), мечети Биби-ханым (XV век) и многих других, где внешний высокоподнятый купол являлся глав-ным акцентом композиции.

Архитектура мавзолея Карахана в Таразе отличается высоким архитектурно-художественным уровнем. Считается, что именно его возведение подготовило благодатную почву для рождения такого шедевра архитектуры, как мавзолей Айша-биби, который исследователями оценивается как один из исключительных на территории Средней Азии и Казахстана. Судя по наполовину уцелевшему фасаду, а также схеме реставрированного облика, выполненного М. С. Булатовым, его архитектор был выдающимся мастером, прекрасно владевшим основными приемами композиции. Попытка проанализировать композиционное построение западного фасада показывает, что его элементы, их величина, место расположения взаимообусловлены и находятся в гармоничном сочетании, фасад лишен каких-либо тектонически неоправданных элементов.

Зачатки портала, присутствующие в архитектуре мемориальных сооружений Караханидов, в дальнейшем (конец XII – начало XIII века) привели к развитию портально-купольных типов мавзолеев не только в Казахстане и Средней Азии, но и за их пределами. В этом отношении выделяются памятники Центрального Казахстана. Одним из наиболее ранних монументальных сооружений региона является мавзолей Аяк-Хамыр. Его объемно-пространственное решение отличается оригинальностью, в этом строении появляется уже вполне сложившийся портал, обозначавший главный фасад. Можно утверждать, что золотой век культуры и искусства эпохи Караханидов повлиял и на Центральный Казахстан, где отмечен созданием в конце XII – начале XIII века великолепного памятника кипчаков – мавзолея Аяк-Хамыр.

Монгольское завоевание прервало расцвет архитектуры в обширном регионе. Последствия нашествия начали ликвидироваться сначала в центральном, юго-западном и западном районах Казахстана, где существовала более устойчивая традиция строительного искусства и возникли для этого благоприятные исторические условия.

В 45 километрах от современного Жезказгана был построен первый мавзолей, относящийся уже к новой, так называемой монгольской эпохе, – мавзолей Жошы-хана.

Наиболее монументальным и одним из великолепных и самобытных памятников архитектуры Дешти-кипчака периода Ак-Орды является мавзолей Алаша-хана, считающийся самым крупным мемориальным сооружением Центрального Казахстана.

К числу наиболее крупных памятников монументального зодчества XIV века могут быть отнесены мавзолеи Сырлы-там на Жана-Дарье, Тек-Турмаса, Кок-Кесене в Южном, Болган-ана в Центральном, подземные мечети Шакпак-ата, мавзолей Касмола в Западном Казахстане, а также мавзолей ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане и другие.

Рубеж XIV-XV веков в Казахстане был отмечен впечатляющей постройкой мавзолея ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане – результат органического сочетания и слияния художественных и конструктивных традиций архитектуры Мавераннахра с казахскими способами организации функциональной структуры зданий. Архитектура мавзолея оказала огромное влияние на дальнейшее развитие народного зодчества Казахстана, оставаясь объектом подражания на многие века.

С XV века начинается новый этап развития монументального зодчества, связанный с образованием и развитием Казахского ханства.

Мавзолей Калдыргач-бия, один из примечательных памятников первой половины XV века, несмотря на то, что был построен в Ташкенте, также продолжает традиции северо-туркестанской архитектурной школы. Он относится к центричному, беспортально-шатровому типу с пирамидальным куполом, генеалогически восходящим к надмогильным сооружениям тюркских племен, населявших северные районы Средней Азии.

При возведении Абат Байтака следует особо выделить первое в истории архитектуры Казахстана решение, ставшее в XV веке традиционным для зодчества Казахстана, когда купол был посажен на двойной высокий барабан.

Архитектура мавзолеев Раби и Султан-бегим также оказала влияние на развитие зодчества следующих эпох, под влиянием которого с XVI века в архитектуре появляется большое разнообразие типов, особенно мемориальных и культовых сооружений, а также произошло увеличение объемов строительного дела. Идея централизации и укрепление самосознания казахского народа способствовали усилению самобытных черт национального своеобразия памятников зодчества. По объемно-пространственному построению композиции купольные мавзолеи этого периода могут быть разделены на портально- и центрически-купольные и башенные. К наиболее крупным памятникам XVI века можно отнести Сауранскую башню, портально-купольные мавзолеи Окши-ата, Асан-ата, Жунус-ата, Жаланаш-ата, Мулкалан, Кесене, Акшора, Уштам, "Восьмигранный" и "Безымянный" (южнее мавзолея Ахмеда Яссауи), а также Восточную баню в Туркестане, мавзолеи казахских ханов Джанибека и Касыма в Сарайчике. В мавзолее Кесене сочетаются лучшие достижения средневекового зодчества края. В его цельных динамических формах отразились народная патриотическая идея независимости и торжества казахской государственности. В XVI веке продолжается сложение западно-казахстанской региональной архитектуры, которая характеризуется строительством в основном портально-шатрово-купольных мавзолеев, таких как Акшора, Уштам и Бельтуран на Мангышлаке. С конца XVI – начала XVII века в мемориальном зодчестве наряду с портально-купольными мавзо-леями широкое распространение полу-чили башенно-шатровые и центрально-шатровые типы мавзолеев. Среди них наиболее известны Сузакские мавзолеи, Шик-нияза и Кармакчи-ата, Бокана, Казангапа, Акчайские мавзолеи, а также беспортально-купольные мавзолеи Айкожа, Тогайбека, Баксы. Архитектура Сузакского памятника-монумента получила отклик и в других регионах ханства. Об этом свидетельствует архитектура бетпак-далинских мавзолеев Бокана и Казангапа.

Архитектура Казахстана в XIХ – начале XX века

В первой половине XIX века строительное дело несколько снизило масштабы и в основном поддерживалось в Западном и Центральном Казахстане. На западе возникли достаточно крупные мемориальные здания. В их архитектуре по-прежнему наблюдается стремление зодчих к совершенствованию композиции для лучшего отражения образца "аруаха" – духа предка и идеи вечного дома для него. Строительством мавзолеев Тайчик (начало XIX века), Тулек (30-е годы XIX века), Торт-кора (40-е годы XIX века) и других обозначена архитектура Центрального Казахстана того периода.

Последняя треть XIX века в истории народного зодчества занимает особое место. Настоящий расцвет этого закономерного процесса происходил главным образом в южном, центральном и западном районах республики. Об этом свидетельствует архитектура мечети-мавзолея Баба-ата, мавзолеев Джабраила, Мирали-баб, Жусупбека в Южно-Казахстанской, Кара-сопы в Кызылординской, Сагын-дыка, Джантая, Актобе, Байтымбета в Джамбулской областях. Все же основным типом надгробных сооружений оставался портально-купольный. Зодчие по-прежнему стремились оттачивать пластику основных объемов сооружения, лишь в случае необходимости они обращались к декору и то очень сдержанно, главным образом – к фигурной кладке. Основное внимание уделялось порталу главного входа, особенно его фланкирующим элементам. В качестве примера можно назвать мавзолей Мирали-баб в Сайраме, возведенный в конце XIX века, Джабраила в селе Турбат и другие.

Выделяя новаторские тенденции в архитектуре конца XIX века, нельзя не обратить внимания на появление в Южном Казахстане центрично-шатрового и нового, многокупольного типов надгробных сооружений. Пример первого – мавзолей Рустембека в селе Тасты Южно-Казахстанской области. Мавзолей Сагындыка представляет собой необычный пятиугольный тип, не имевший особого распространения в Казахстане.

Последняя треть XIX века стала периодом расцвета архитектуры Западного Казахстана, когда за относительно короткий промежуток времени возникло достаточно много сооружений: мавзолеи Иманбая (1870 год), Ергалия (1874 год), Мурзы-Муруна (1880 год), Жубана (1895-1896 годы), Айтмана (1897-1898 годы), Омара и Тура (1897 год) и Н. Калышулы (1900 год), которые составляют жемчужину не только Западно-Казахстанской архи-тектурной школы, но и всего казахского зодчества.

Не менее крупной работой данно-го периода является мавзолей Жубана (1895-1896 годы), построенный мастером Нугманом на вершине невысокой сопки северо-восточнее урочища Даулеттау, северо-восточной части дельты нижней Эмбы. Активно начатый в его строительстве процесс обогащения и усиления фасадов достигает своего апогея в архитектуре мавзолея Омара и Тура, построенного в 1897 году. Его выразительный силуэт виден на расстоянии десятков километров. Результаты анализов архитектурно-художественных качеств мавзолея позволяют констатировать, что его создатели проявили удивительно тонкое и масштабное понимание закономерностей архитектурной композиции, принципов формообразования в народном зодчестве Казахстана, а также профессиональное обращение к средствам гармонизации архитектурных форм к тектонике, ритму, симметрии и т. д. Исключительная по своей насыщенности и в то же время упорядоченности и стройности архитектура стала шедевром народного зодчества.

Примером воплощения новых тенденций в архитектуре Казахстана начала ХХ века может служить мавзолей Тажике в Ак-уюке, расположенный восточнее некрополя "Камыспай" на небольшом холме, силуэт которого виден издалека. В мавзолеях Шоинбая (бейт Караман-ата) и Нурмагамбета традиционный парапет главных фасадов обработан по-новому (в виде уложенных в ряд койтасов). На главный фасад выступают их красочно расписанные торцы. Это решение указывает на важные сдвиги, произошедшие в семантике надгробных сооружений казахов типа "койтас".

Особо среди купольных мавзолеев начала века стоит группа мавзолеев бейта Учтам (1908 год). Отличительную особенность их архитектуры составляет обработка поверхностей стен фасадов вертикальными нишами с полуциркульным завершением, являющимися почти единственным мотивом художественного оформления фасадов. Вероятно, это результат влияния русской культуры на творчество народных мастеров.