- •1.Классификация усилителей.

- •2. Основные характеристики усилителей.

- •3. Обратные связи в усилителях.

- •4. Динамический режим работы транзистора

- •5. Сравнение схем усилителей по параметрам

- •6. Работа транзистора в ключевом режиме.

- •Решаем относительно tр

- •7. Усилители и ключевые схемы на полевых транзисторах

- •В приложениях 1,2,3 приводятся основные характеристики биполярных и полевых транзисторов.

- •8. Дифференциальный усилитель

- •9. Операционные усилители

- •10. Применение операционных усилителей.

- •11. Компараторы на операционных усилителях.

- •12. Генераторы импульсов на операционном усилителе.

- •13. Базовые элементы цифровых интегральных микросхем на

- •Приложение в

- •Содержание с

- •1. Классификация усилителей……………………………………. 3

- •7. Усилители и ключевые схемы на полевых транзисторах…..28

- •8. Дифференциальный усилитель…………………………………30

- •9. Операционные усилители……………………………………….33

- •Электроника

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

___________________________________________________________________________

Кафедра «Радиотехника»

Мельникова Л.Я. Фунзавя В.К. Яковлев П.Б.

ЭЛЕКТРОНИКА

Учебное пособие

для студентов заочной формы обучения специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2007

АННОТАЦИЯ

В учебном пособии изложены теоретические основы аналоговых усилителей, дана их классификация. Дается описание, функциональные возможности и режимы работы усилителей. Приведены электрические параметры схем усилителей на транзисторах. Рассматриваются основные свойства дифференциальных и операционных усилителей, их схемотехника и принципы действия базовых схем включения. Анализируется работа базовых элементов интегральных микросхем.

Учебное пособие предназначено для студентов заочной формы обучения и может быть использовано при выполнении курсовой работы при проектировании электронных устройств.

1.Классификация усилителей.

Усилителем называется электронное устройство, управляющее потоком энергии, идущей от источника питания к нагрузке. Управление производится входными сигналами, причем мощность, требуемая для управления, как правило, меньше мощности отдаваемой в нагрузку, а форма выходного сигнала совпадает с формой входного.

Усилители классифицируются по следующим признакам:

а) по частоте управляемого сигнала (усилители низкой частоты - УНЧ-для усиления сигналов от десятков Гц до десятков кГц; широкополосные усилители для усиления сигналов от единиц Гц до десятков МГц; избирательные усилители, усиливающие сигналы в узкой полосе частот);

б) по роду усиливаемого сигнала (усилители постоянного тока – УПТ и усилители переменного тока);

в) по функциональному назначению (усилители напряжения, тока и мощности, в зависимости от того, какой параметр необходимо усиливать).

Основными качественными показателями усилителей являются коэффициенты усиления. В зависимости от функционального назначения усилителя различают коэффициенты усиления по напряжению КU, току КI или мощности КP:

KU = U ВЫХ /UВХ ; KI = IВЫХ / IВХ ; KР=РВЫХ / РВХ ,

где UВХ, IВХ, PВХ – амплитудные значения переменных составляющих напряжения, тока и мощности на входе усилителя, а UВЫХ, IВЫХ, PВЫХ - амплитудные значения переменных составляющих напряжения, тока и мощности на выходе.

Коэффициенты усиления часто выражают в логарифмических единицах – дБ:

KU (дБ)= 20 lgKU ; KI (дБ)= 20lg KI ; KР (дБ)= 10 lg KP.

Если усилитель состоит из нескольких каскадов, то его коэффициент усиления равен произведению коэффициентов усиления отдельных каскадов:

К = К1 ·К2 …· Кn.

При выражении коэффициента усиления в дБ, общий коэффициент усиления равен сумме коэффициентов усиления отдельных каскадов:

K (дБ) = K1 (дБ) + K2(дБ) + ……..+ Kn(дБ).

Обычно в усилителях содержатся реактивные элементы, поэтому коэффициент усиления определяется комплексной величиной:

KU = KU еjφ,

где KU = U ВЫХ /UВХ - модуль коэффициента усиления,

φ – сдвиг фаз между напряжением на входе и напряжением на выходе.

Важным количественным показателем является коэффициент полезного действия, который определяется чаще всего для мощных выходных каскадов:

η= РВЫХ / РИСТ ,

где РИСТ – мощность, потребляемая от источника питания.

К количественным показателям усилителя относятся величины входного и выходного сопротивлений усилителя:

R ВХ = UВХ /IВХ ; RВЫХ = |ΔUВХ /ΔIВХ| ,

где ΔUВХ и ΔIВХ - приращение амплитудных значений напряжения и тока на выходе усилителя.

2. Основные характеристики усилителей.

1). Амплитудная характеристика представляет собой зависимость амплитуды выходного напряжения (или тока) от амплитуды входного напряжения (или тока), рисунок 1.

Рисунок 1 Амплитудная характеристика.

Точка 1 соответствует напряжению шумов, измеренных при UВХ = 0. Точка 2 соответствует минимальному входному напряжению, при котором на выходе усилителя можно различить сигнал на фоне шума. Участок характеристики между точками 2 и 3 является рабочим участком. В этой области сохраняется пропорциональность между входным и выходным напряжениями усилителя. После точки 3 в выходном сигнале наблюдаются искажения. Степень искажения сигнала характеризуется коэффициентом нелинейных искажений (или коэффициентом гармоник), который представляет собой отношение среднеквадратического значения всех гармоник напряжения (или тока), кроме первой, к среднеквадратическому значению напряжения(или тока), первой гармоники:

КГ

=

![]() 100%,

100%,

где U1 , U2 , U3, Un– амплитуды 1-ой, 2-ой,3-ий и n-ой гармоник выходного напряжения соответственно.

Динамический диапазон усилителя характеризуется отношением максимального напряжения на входе к минимальному напряжению, которое определяет линейный участок на характеристике:

D = UВХ max / UВХ min

Нелинейность амплитудной характеристики является следствием нелинейности входной характеристики транзистора iб= f(uбэ), используемого в качестве усилительного элемента. При подаче на базу транзистора напряжения синусоидальной формы, в зависимости от амплитуды входного сигнала и выбора положения начальной рабочей точки, входной ток, а следовательно выходной ток могут отличаться по форме от синусоиды. Искаженный сигнал содержит в своем составе высшие гармоники. На рисунках 2 (а,б,в) представлены три режима работы усилителя в зависимости от выбора положения рабочей точки.

Рисунок 2,а Режим класса «А»

На рис.2,а рабочая точка выбрана в середине линейного участка входной характеристики, а амплитуда входного сигнала не выходит за пределы этого линейного участка. В этом случае искажения в выходном сигнале отсутствуют и усилитель работает в режиме класса «А».

На рисунке 2,б рабочая точка выбрана в начале входной характеристики, когда ток базы равен нулю (отсечка тока базы).

Рисунок 2,б Режим класса «В»

В этом случае в токе базы возникают искажения снизу, ток коллектора также имеет искажения снизу. Усилитель работает в режиме класса «В».

В режиме класса «С» (рисунок 2,в) рабочая точка выбирается при напряжениях, соответствующих обратному смещению перехода база-эмиттер транзистора.

Рисунок 2,в Режим класса «С»

В этом случае в токе базы возникают искажения снизу (ток коллектора также искажен снизу). При значительном увеличении амплитуды входного сигнала могут возникнуть искажения сверху и снизу даже в случае выбора рабочей точки в середине линейного участка характеристики.

В усилительных каскадах используется режим класса «А», в выходных каскадах может использоваться режим класса «В», тогда усилители строятся по двухтактной схеме.

2). Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики (АЧХ и ФЧХ).

АЧХ представляет собой зависимость модуля коэффициента усиления от частоты входного сигнала, ФЧХ – зависимость угла сдвига фаз между входным и выходным напряжением от частоты.

Типовая АЧХ приведена на рисунке 3, а ФЧХ на рисунке 4.

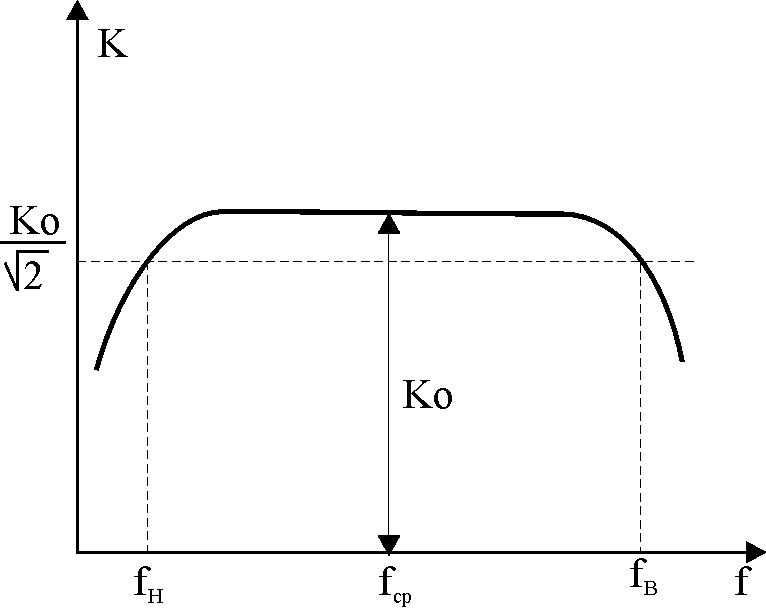

Рисунок 3 Амлитудно-частотная характеристика

На

рисунке 3 fН

и fВ

- нижняя

и верхняя граничные частоты, за пределами

которых коэффициент усиления усилителя

уменьшается в

![]() раз по сравнению с коэффициентом

усиления на средней частоте, а ∆f

=(fВ

- fН

) – полоса

пропускания усилителя.

раз по сравнению с коэффициентом

усиления на средней частоте, а ∆f

=(fВ

- fН

) – полоса

пропускания усилителя.

При усилении сигналов сложной формы, содержащей ряд гармонических составляющих, могут возникнуть искажения, так как гармоники усиливаются неодинаково из-за наличия реактивных элементов в схеме усилителя. Искажения, возникающие при этом, называются частотными и характеризуются коэффициентом частотных искажений «М».

Определяют искажения на нижней и верхней частотах:

М Н= КО / КН и МВ = КО/КВ., где КН и КВ –коэффициенты усиления на нижней и верхней граничных частотах. Амплитудно-частотная характеристика может быть построена в логарифмическом масштабе (ЛАЧХ). При этом коэффициент усиления выражается в дБ, а по оси абсцисс откладывают частоты в логарифмическом масштабе.

Фазовые искажения возникают при сдвиге по фазе различных гармонических составляющих при усилении сигнала. Типовая ФЧХ приведена на рисунке 4. Она также может быть построена в логарифмическом масштабе.

φ

Рисунок 4 Фазо-частотная характеристика

3). Переходная характеристика усилителя представляет собой зависимость выходного сигнала (тока или напряжения) от времени при воздействии скачкообразного (импульсного) напряжения на входе. Вид переходной характеристики представлен на рисунок 5. На характеристике определяют величину выброса “δ” и спада выходного напряжения “Δ” в установившемся режиме.

Рисунок 5 Переходная характеристика