- •Владимир Дмитриевич Небылицын и развитие дифференциальной психофизиологии

- •Раздел первый. Основные свойства нервной системы человека

- •Предисловие20

- •Глава 1. Основные принципы подхода к изучению свойств нервной системы человека22

- •Глава 2. Структура основных свойств нервной системы

- •Глава 3. Экспериментальные показатели динамичности26 нервных процессов

- •1. Литературный обзор

- •2. Референтные показатели динамичности процесса возбуждения

- •А. Фотохимические условные реакции

- •Б. Условные электрокорковые реакции

- •В. Кожно-гальванические условные рефлексы

- •3. Референтные показатели динамичности процесса торможения

- •А. Фотохимические тормозные условные реакции

- •Б. Кожно-гальванические тормозные условные реакции

- •В. Электрокорковые тормозные условные реакции

- •Г. Электромиографические индикаторы динамичности тормозного процесса

- •Глава 4. Ориентировочные реакции и зависимость их динамики от основных свойств нервной системы

- •Глава 5. Проявления динамичности нервной системы в некоторых электроэнцефалографических показателях

- •1. Фоновые показатели ээг и динамичность нервных процессов

- •2. Динамичность нервных процессов и реакция навязывания ритма

- •Энергетические индексы навязывания ритмов (в.Д. Небылицын, 1964в)

- •Интеркорреляции коэффициентов (э.А. Голубева, 1965)

- •Статистическая оценка различий между средними суммарными индексами навязывания ритма для групп с высокой и низкой динамичностью тормозного процесса

- •Глава 6. Динамичность возбуждения и ее электроэнцефалографические корреляты у детей29

- •Глава 7. Сила нервной системы и референтные методы ее испытания

- •1. Краткая история основных понятий

- •2. Интимные механизмы работоспособности нервных клеток

- •3. Референтные методы испытания силы нервной системы

- •Индукционная методика

- •Угашение с подкреплением

- •4. Индикаторы силы нервной системы по отношению к торможению

- •Глава 8. Сила нервной системы и абсолютная чувствительность

- •Коэффициенты корреляции рангов между порогами ощущений и индикаторами силы нервной системы (в.И. Рождественская и др., 1960)

- •Коэффициенты корреляции рангов между порогами ощущений и индикаторами силы нервной системы (3.Г.Туровская, 19636)

- •Глава 9. Роль силы нервной системы в реакции организма на раздражители возрастающей интенсивности

- •1. Сила нервной системы и латентный период простой двигательной реакции

- •Латентные периоды двигательных реакций (в мс) на сильные сенсорные раздражители (звук 120 дБ от 0,00002 бара, свет 2000 лк) (в.Д. Небылицын, 1960 а)

- •Латентные периоды двигательных реакций (в мс) на слабые сенсорные раздражители (звук 45 дБ от 0,0002 бара, свет 0,02 лк)

- •2. Сила нервной системы и критическая частота мелькающего фосфена

- •Коэффициенты корреляции рангов между абсолютными порогами зрения, порогами при электрической адекватной стимуляции и силой нервной системы по данным четырех методик (в.Д. Небылицын, 1960в)

- •3. Сила нервной системы и реакция навязывания ритма

- •Коэффициенты корреляции между показателями силы нервной системы и индексами навязывания ритма (по данным э.А.Голубевой; в.Д.Небылицын и др., 1965)

- •Глава 10. Подвижность нервных процессов и ее индикаторы

- •Запаздывающие условные рефлексы

- •Следовые условные рефлексы

- •Последействие стимула

- •Коэффициенты корреляции рангов между показателями последействия по методике н.С. Лейтеса и индикаторами силы нервной системы, относящимися к зрительному анализатору (по данным 3.Г.Туровской, 19636)

- •Переделка

- •Кчм, аох и другие показатели возникновения и прекращения нервных процессов. Проблема лабильности

- •Скорость движения нервных процессов

- •Глава 11. О характере соотношения нервных процессов в рамках их баланса по основным свойствам нервной системы

- •Баланс нервных процессов по силе

- •Баланс нервных процессов по подвижности

- •Баланс нервных процессов по динамичности

- •Факторные веса ээг показателей

- •Глава 12. Проблема парциальности проявлений свойств нервной системы

- •Заключение

- •Раздел второй. Избранные статьи к вопросу об общих и частных свойствах нервной системы36

- •К проблеме мозговых механизмов психической активности37

- •Коэффициенты корреляций между характеристиками двигательной активности и показателями суммарной энергии ээг двух отведений

- •Коэффициенты корреляции между показателями умственной активности и суммарной энергии ритмов ээг двух отведений

- •Комментарии основные свойства нервной системы человека

- •Литература

- •Список опубликованных научных трудов в.Д. Небылицына

- •Предметный указатель

- •Оглавление

Латентные периоды двигательных реакций (в мс) на сильные сенсорные раздражители (звук 120 дБ от 0,00002 бара, свет 2000 лк) (в.Д. Небылицын, 1960 а)

Испытуемые с сильной нервной системой |

Среднее арифметическое |

Испытуемые со слабой нервной системой |

Среднее арифметическое |

||||

Слуховой анализатор |

|||||||

180 |

145 |

165 |

173 |

350 |

150 |

145 |

185 |

165 |

175 |

155 |

170 |

115 |

210 |

||

140 |

180 |

250 |

155 |

205 |

165 |

||

Зрительный анализатор |

|||||||

225 |

|

220 |

248 |

265 |

|

225 |

233 |

210 |

|

265 |

205 |

|

235 |

||

205 |

|

360 |

300 |

|

170 |

||

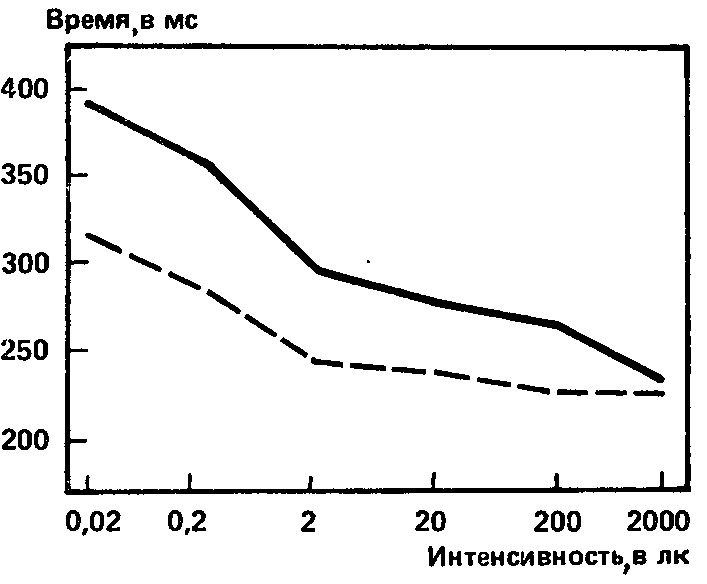

Рис. 43. Время реакции как функция интенсивности светового стимула в среднем по группам «сильных» (сплошная линия) и «слабых» (штриховая линия) испытуемых при определении силы по фотохимической методике. Ось абсцисс – интенсивность света (в лк); ось ординат – время (в мс) (В.Д. Небылицын, 1960).

Статистическая обработка материала показывает, что наблюдаемые различия между средними «сильных» и «слабых» носят незначимый характер. Это дает основание думать, что скорость простой двигательной реакции на сильные звуковые и световые раздражители не стоит в связи с силой нервной системы испытуемого. Этот вывод косвенно подтверждает заключения тех авторов, которые отмечают, что время реакции, по-видимому, определяется каким-то особым фактором психофизиологической организации индивида, поскольку показатели времени реакции практически не коррелируют с другими индикаторами двигательной деятельности (Е. A. Fleischman, 1954, 1958).

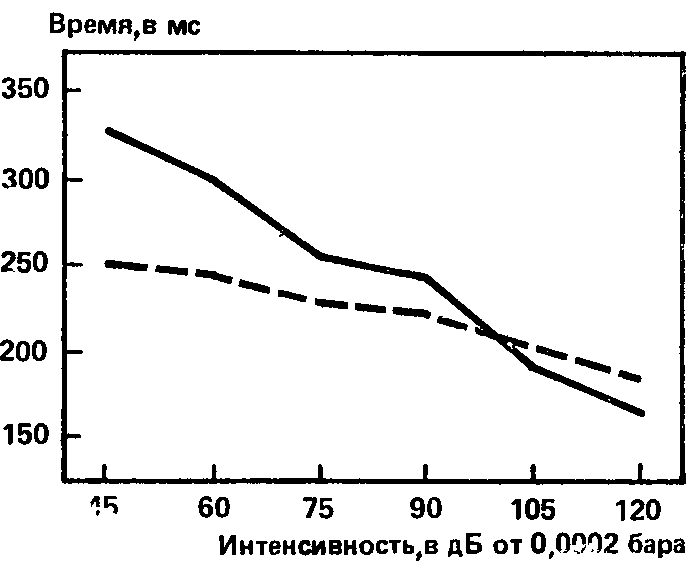

Вывод об отсутствии связи между силой нервной системы и временем реакции на очень сильные раздражители иллюстрируется также графически. Рисунки 43 и 44 показывают, что в точках, соответствующих максимальным интенсивностям раздражителя, наблюдается близкое схождение кривых, построенных по средним результатам «слабой» и «сильной» групп. Однако при этом нельзя не заметить и весьма любопытного явления, заключающегося в том, что чем дальше значения стимуляции отходят от максимальных (при звуке начиная со 100 дБ), тем большей становится разница в абсолютных средних значениях времени реакции между двумя выделенными группами. При минимальных интенсивностях разность в случае звукового стимула составляет 76 мс, а в случае светового – 78 мс (индивидуальные и средние арифметические значения приведены в табл. 30). Таким образом, испытуемые со слабой нервной системой проявляют явную тенденцию к более быстрому реагированию на стимулы низкой физической интенсивности. В свете материалов предыдущей главы и соображений, высказанных в начале настоящей главы, это явление, на первый взгляд кажущееся парадоксальным, находит свое достаточно эффективное теоретическое объяснение. Можно считать несомненным, что более короткое время реакции у «слабых» индивидов обусловлено их более высокой чувствительностью, более низкими порогами ощущений. Именно в силу этой особенности слабой нервной системы падающий на нее стимул является физиологически более эффективным, и чем меньше по своей физической интенсивности этот стимул, тем отчетливее выявляются различия в быстроте реакции между сильной и слабой нервной системой.

рис 44. Время реакции как функция интенсивности звукового стимула в среднем по группам «сильных» (сплошная линия) и «слабых» (штриховая линия) испытуемых при определении силы по фотохимической методике. Ось абсцисс – интенсивность звука (в дБ от уровня 0,0002 бара), ось ординат – время (в мс) (В.Д. Небылицын, 1960а).

Подобные различия впервые отметила З. Г. Туровская (19636), сопоставившая с рядом силовых индикаторов показатели времени реакции, получаемые при предъявлении последовательности зрительных раздражителей (букв) по корректурно-двигательной методике Н.С. Лейтеса (1956а). Среднее значение времени реакции для «сильных» было в ее работе больше этого же показателя для «слабых» примерно на 50 – 60 мс, а из коэффициентов корреляции между силовыми индикаторами и показателями времени реакции многие были статистически значимы (см. табл. 31, представляющую собой извлечение из матрицы интеркорреляций, приводимой З.Г. Туровской; в этой таблице положительные знаки коэффициентов указывают на положительную связь между силой нервной системы и длительностью латентного периода). При факторной обработке корреляционной матрицы оба показателя времени реакции получили значимые веса по фактору, идентифицированному как сила нервной системы по отношению к возбуждению. Автор работы, на наш взгляд, совершенно справедливо объясняет полученные отношения ссылкой на зависимость между слабостью нервной системы и чувствительностью, определяющую в данном случае более короткое время реакции у «слабых» испытуемых.

Таблица 30