- •Владимир Дмитриевич Небылицын и развитие дифференциальной психофизиологии

- •Раздел первый. Основные свойства нервной системы человека

- •Предисловие20

- •Глава 1. Основные принципы подхода к изучению свойств нервной системы человека22

- •Глава 2. Структура основных свойств нервной системы

- •Глава 3. Экспериментальные показатели динамичности26 нервных процессов

- •1. Литературный обзор

- •2. Референтные показатели динамичности процесса возбуждения

- •А. Фотохимические условные реакции

- •Б. Условные электрокорковые реакции

- •В. Кожно-гальванические условные рефлексы

- •3. Референтные показатели динамичности процесса торможения

- •А. Фотохимические тормозные условные реакции

- •Б. Кожно-гальванические тормозные условные реакции

- •В. Электрокорковые тормозные условные реакции

- •Г. Электромиографические индикаторы динамичности тормозного процесса

- •Глава 4. Ориентировочные реакции и зависимость их динамики от основных свойств нервной системы

- •Глава 5. Проявления динамичности нервной системы в некоторых электроэнцефалографических показателях

- •1. Фоновые показатели ээг и динамичность нервных процессов

- •2. Динамичность нервных процессов и реакция навязывания ритма

- •Энергетические индексы навязывания ритмов (в.Д. Небылицын, 1964в)

- •Интеркорреляции коэффициентов (э.А. Голубева, 1965)

- •Статистическая оценка различий между средними суммарными индексами навязывания ритма для групп с высокой и низкой динамичностью тормозного процесса

- •Глава 6. Динамичность возбуждения и ее электроэнцефалографические корреляты у детей29

- •Глава 7. Сила нервной системы и референтные методы ее испытания

- •1. Краткая история основных понятий

- •2. Интимные механизмы работоспособности нервных клеток

- •3. Референтные методы испытания силы нервной системы

- •Индукционная методика

- •Угашение с подкреплением

- •4. Индикаторы силы нервной системы по отношению к торможению

- •Глава 8. Сила нервной системы и абсолютная чувствительность

- •Коэффициенты корреляции рангов между порогами ощущений и индикаторами силы нервной системы (в.И. Рождественская и др., 1960)

- •Коэффициенты корреляции рангов между порогами ощущений и индикаторами силы нервной системы (3.Г.Туровская, 19636)

- •Глава 9. Роль силы нервной системы в реакции организма на раздражители возрастающей интенсивности

- •1. Сила нервной системы и латентный период простой двигательной реакции

- •Латентные периоды двигательных реакций (в мс) на сильные сенсорные раздражители (звук 120 дБ от 0,00002 бара, свет 2000 лк) (в.Д. Небылицын, 1960 а)

- •Латентные периоды двигательных реакций (в мс) на слабые сенсорные раздражители (звук 45 дБ от 0,0002 бара, свет 0,02 лк)

- •2. Сила нервной системы и критическая частота мелькающего фосфена

- •Коэффициенты корреляции рангов между абсолютными порогами зрения, порогами при электрической адекватной стимуляции и силой нервной системы по данным четырех методик (в.Д. Небылицын, 1960в)

- •3. Сила нервной системы и реакция навязывания ритма

- •Коэффициенты корреляции между показателями силы нервной системы и индексами навязывания ритма (по данным э.А.Голубевой; в.Д.Небылицын и др., 1965)

- •Глава 10. Подвижность нервных процессов и ее индикаторы

- •Запаздывающие условные рефлексы

- •Следовые условные рефлексы

- •Последействие стимула

- •Коэффициенты корреляции рангов между показателями последействия по методике н.С. Лейтеса и индикаторами силы нервной системы, относящимися к зрительному анализатору (по данным 3.Г.Туровской, 19636)

- •Переделка

- •Кчм, аох и другие показатели возникновения и прекращения нервных процессов. Проблема лабильности

- •Скорость движения нервных процессов

- •Глава 11. О характере соотношения нервных процессов в рамках их баланса по основным свойствам нервной системы

- •Баланс нервных процессов по силе

- •Баланс нервных процессов по подвижности

- •Баланс нервных процессов по динамичности

- •Факторные веса ээг показателей

- •Глава 12. Проблема парциальности проявлений свойств нервной системы

- •Заключение

- •Раздел второй. Избранные статьи к вопросу об общих и частных свойствах нервной системы36

- •К проблеме мозговых механизмов психической активности37

- •Коэффициенты корреляций между характеристиками двигательной активности и показателями суммарной энергии ээг двух отведений

- •Коэффициенты корреляции между показателями умственной активности и суммарной энергии ритмов ээг двух отведений

- •Комментарии основные свойства нервной системы человека

- •Литература

- •Список опубликованных научных трудов в.Д. Небылицына

- •Предметный указатель

- •Оглавление

4. Индикаторы силы нервной системы по отношению к торможению

Как и всякая работа по изучению свойств нервной системы, работа по изучению природы и проявлений силы относительно торможения должна была начаться с изыскания методик определения этого параметра нервной деятельности. Прецедент в этом отношении был дан И.П. Павловым, который в числе индикаторов «абсолютной силы тормозного процесса» называл такую пробу, как продление действия дифференцировочного раздражителя.

Известно, что в работе с животными этот прием использовался неоднократно и с успехом; собственно, он один дает эффективную количественную меру силы нервной системы относительно торможения у собак при работе по слюнной методике: количество капель слюны, выделившихся во время действия продленного дифференцировочного раздражителя, служит показателем «растормаживания», т. е. перехода за предел тормозной функции, и, следовательно, показателем силы – слабости нервной системы по отношению к действию тормозного процесса.

В той же роли может быть использован такой прием, как многократное повторение дифференцировочного раздражителя, судя по некоторым данным, коррелирующее с удлинением дифференцировки (Викт. К. Федоров, 1961). Кроме того, для целей дифференциальной диагностики могут быть использованы данные Ф.П. Майорова (1962), Е.Г. Гусевой (1959, 1961), Л.О. Зевальда (1964) и других, показывающие, что предел выносливости к действию тормозного стимула может быть достигнут и при усилении физической интенсивности последнего.

Что касается фармакологических проб силы нервной системы по отношению к торможению, то в настоящее время таковых, видимо, не существует: В.К. Красуский (1953) и Т.Ф. Комарова (1960) показали, что испытание бромом для этой цели не подходит, а другие фармакологические индикаторы этого параметра, насколько нам известно, еще не разработаны.

Первым опытом разработки методики для определения силы нервной системы по отношению к торможению у человека в лаборатории Б.М. Теплова явилось исследование В.И. Рождественской, в котором в рамках методики фотохимических условных реакций измерялось влияние удлинения и многократного повторения дифференцировочного раздражителя на абсолютную световую чувствительности (1963а).

Опыты В.И. Рождественской были проведены в двух экспериментальных сериях: в одной из них испытывалось действие удлинения дифференцировки, в другой – влияние 10‑кратного предъявления дифференцировочного стимула. В первой серии проводилось по 2 – 3 опыта с каждой из двух длительностей дифференцировки: 20 и 30 с. Во второй серии длительность стимула была обычной, составляя 10 с, состояла серия из 2 – 3 опытов. Чувствительность измерялась после каждого предъявления дифференцировочного сигнала. Для контроля данных второй серии, в которой дифференцировка предъявлялась (и чувствительность измерялась) каждую минуту и в результатах которой можно было поэтому подозревать влияние сенсорного утомления, были проведены дополнительные опыты с измерением динамики порогов без предъявления дифференцировки.

В табл. 23, заимствуемой из статьи В.И. Рождественской (1963а), представлены результаты первой серии экспериментов.

Как видно из табл. 23, 2‑й 3‑кратное удлинение дифференцировки вызывает эффект растормаживания, выражающийся в таком понижении чувствительности, которое обычно вызывается положительным условным сигналом. Явное растормаживание, однако, наблюдается не у всех испытуемых, а только у Ш., Р. и И., причем у двух последних оно заметно уже при 20‑секундной длительности дифференцировки. У двух других испытуемых – Е. и Э. – растормаживание находится в пределах ошибки измерений, а у испытуемого Б. нет даже намека на это явление.

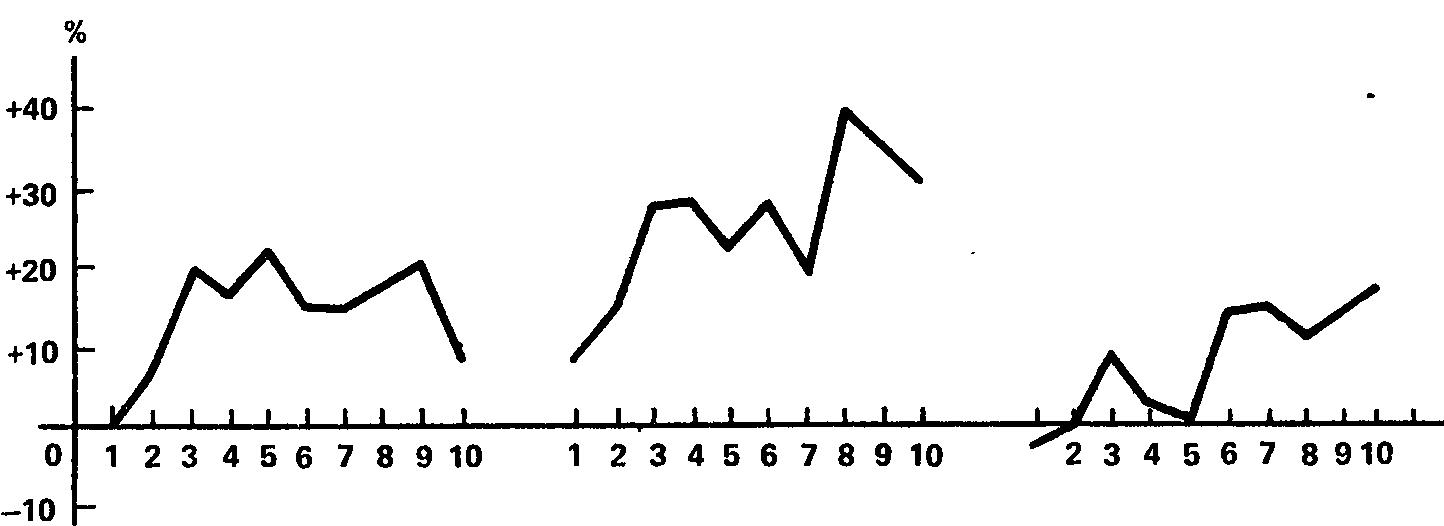

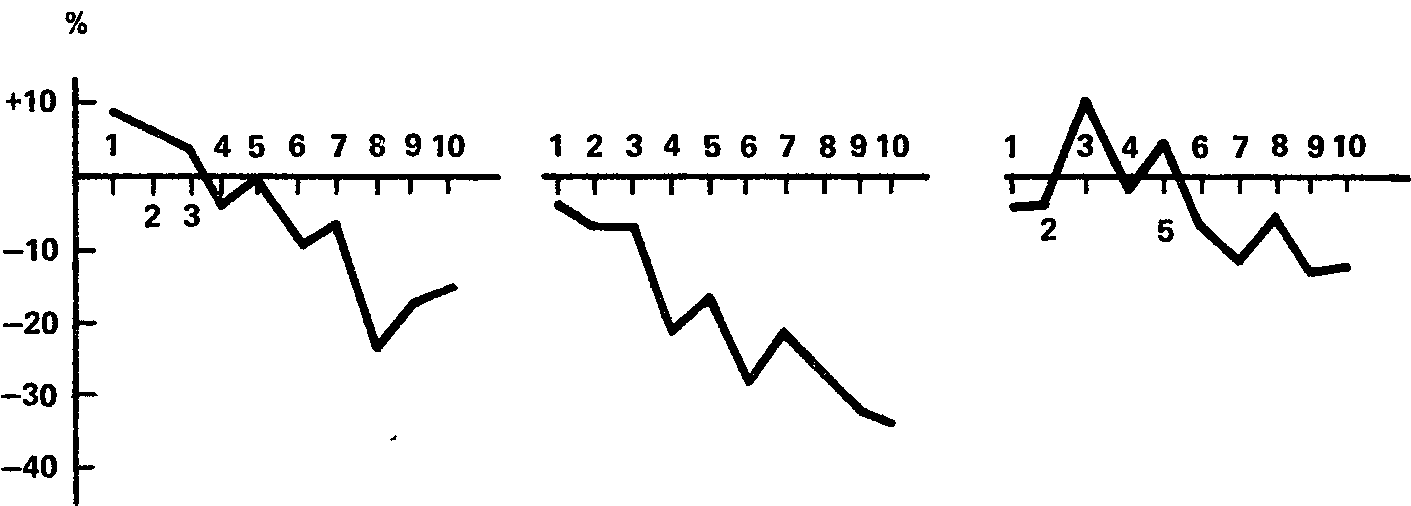

Данные второй серии для двух испытуемых иллюстрируются графиками, представленными на рис. 40 и 41. На рис. 40 показаны результаты испытуемого Б., который в первой серии не обнаружил никакой тенденции к рас-тормаживанию при удлинении дифференцировки, а на рис. 41 – результаты испытуемого И., показавшего наибольшее растормаживание. Разница между графиками очевидна. Она заключается в том, что у испытуемого Б. 10‑кратное повторение дифференцировки в каждом из трех опытов неизменно приводит к повышению чувствительности (реакция «обратного знака»), а у испытуемого И. в точности такой же эксперимент имеет каждый раз результатом понижение чувствительности, т. е. растормаживание дифференцировки. Данные испытуемых Е и Э. близки к данным испытуемого Б., а данные испытуемых Р. и Ш. – к данным испытуемого И.

Таблица 23

Изменение световой чувствительности (в %) после действия условного и дифференцировочного раздражителей разной длительности по сравнению с фоновым уровнем чувствительности (в. и. Рождественская, 1963а)

Испытуемые |

Условный раздражитель 10 с |

Дифференцировочный раздражитель, с |

||

10 |

20 |

30 |

||

Б. |

–19 |

+5 |

0 |

+2 |

Е. |

–24 |

+1 |

–4 |

–4 |

Э. |

–17 |

+4 |

+13 |

-8 |

Ш. |

–23 |

+1 |

-9 |

-22 |

Р. |

-23 |

+2 |

-21 |

-20 |

и. |

–21 |

0 |

–20 |

–37 |

Рис. 40. Тенденция к росту световой чувствительности при 10‑кратном повторении дифференцировочного раздражения с интервалом 1 мин у испытуемого Б в трех различных опытах.

Ось абсцисс – порядковый номер предъявлений дифференцировки; ось ординат – изменение чувствительности (в %) по отношению к «фону» (В.И. Рождественская, 1963а).

Рис. 41. Тенденция к падению световой чувствительности при 10‑кратном пов- – торении дифференцировки с интервалом 1 мин у испытуемого И. в трех различных опытах.

Обозначения те же, что на рис. 40 (В.И. Рождественская, 1963а).

Таким образом, и во второй серии экспериментов у части испытуемых дифференцировочный раздражитель, несмотря на форсирование тормозного процесса, сохраняет свое значение тормозного стимула, в то время как у другой части испытуемых аналогичный эксперимент приводит к тому, что дифференцировочный сигнал теряет способность вызывать тормозной эффект и действует подобно положительному раздражителю. При этом существенно, что результаты обеих серий, обоих способов усиления тормозного процесса в очаге дифференцировочного раздражителя в основном совпадают. Это дает право считать, что в основе индивидуальных вариаций, полученных при использовании двух различных приемов, лежит одно и то же свойство нервной системы. Исходя из функционального значения этих приемов, можно, вслед за В.И. Рождественской, с большой долей уверенности полагать, что этим свойством является сила (выносливость, работоспособность) нервной системы по отношению к тормозному процессу.

Таким образом, показателем собственно силы нервных клеток по отношению к торможению в методике фотохимических условных реакций является либо отсутствие изменений световой чувствительности при усилении очага торможения, либо повышение чувствительности – реакция «обратного знака». Признаком слабости нервной системы по отношению к торможению служит в аналогичных условиях понижение чувствительности при действии дифференцировки в результате ее растормаживания.

Насколько перспективен «фотохимический» способ оценки силы нервной системы по отношению к торможению? Пригоден ли он для широкого употребления хотя бы в лабораторной практике? С большим сожалением на этот вопрос, видимо, придется ответить отрицательно. Хотя процедура получения требуемого количественного показателя сама по себе достаточно коротка и к тому же, по всей видимости, дает достаточно надежные (в статистическом смысле) результаты, значительные препятствия на пути ее широкого применения воздвигаются несоразмерно большой длительностью и трудоемкостью предварительной работы по выработке стойких положительных и дифференцировочных условных реакций.

Однако изложенная работа В.И. Рождественской имеет немаловажное принципиальное значение. Если при помощи какой-то одной рефлекторной методики в принципе возможно получение у человека индикаторов силы нервной системы относительно торможения, то, очевидно, это возможно при использовании и других рефлекторных реакций. Попытка использовать с этой целью кожно-гальваническую методику была недавно предпринята Л.Б. Ермолаевой-Томиной (1963), которая ввела в сопоставление целого ряда ориентировочных и условнорефлекторных показателей и такие пробы, как удлинение и 15‑кратное повторение дифференцировки.

Оказалось, что растормаживание дифференцировки при ее удлинении фактически является функцией баланса нервных процессов и происходит исключительно у лиц с преобладанием возбуждения. Несомненно, в этом сказывается эмоционально-ориентировочная природа кожно-гальванической реакции: эффект ориентировки при изменении ситуации (удлинение сигнала) и эффект растормаживания выражаются в одном и том же колебании потенциала. В связи с этим судить о причине возникновения КГР при удлинении дифференцировки довольно трудно: не ясно, обусловлено ли оно действительным перенапряжением тормозного процесса или просто новизной в характере предъявления стимула.

Что же касается многократного повторения дифференцировочного раздражителя, то его результаты с показателями баланса не коррелировали. Это обстоятельство может служить доводом в пользу предположения о том, что повторение дифференцировки измеряет качество работы нервной системы, отличное от баланса по динамичности, возможно, силу по отношению к торможению. Однако доказательств этого мы до сих пор не имеем.

Таким образом, возможности кожно-гальванической методики в аспекте разработки индикаторов силы нервной системы относительно торможения (как, впрочем, и возбуждения) представляются довольно ограниченными; не исключено, однако, что эти возможности еще не исчерпаны, как не исчерпаны еще в этом аспекте возможности целого ряда других психофизиологических методик и индикаторов. Задача изыскания адекватных методических приемов для определения у человека силы нервной системы по отношению к торможению представляет очень большую важность, и решения этой задачи следует искать на самых различных методических путях.